Процессный подход в управлении организацией: сущность, актуальность и проблемы его внедрения

Автор: Онищенко С.В.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 4-2 (9), 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140106134

IDR: 140106134

Текст статьи Процессный подход в управлении организацией: сущность, актуальность и проблемы его внедрения

На современном этапе российский менеджмент только начинает осознавать, что принципы управления в мире постоянно меняются. Не существует единственной верной системы управления, которая как волшебная палочка автоматически дает выигрыш в бизнесе.

Процессный подход к управлению тоже не панацея, но при грамотном применении сводит все эти методы в единую, гибкую и универсальную систему управления организацией. Процессный подход побуждает руководителя определить: источники информации о процессе и систему ее поступления; правила работы и принятия управленческих решений; ресурсы, которыми он управляет, а затем замкнуть цепочку обратной связи управления для достижения наилучших результатов.

Внедрение процессного подхода особенно актуально в следующих случаях:

-

1. Высокая конкуренция . Процессный подход позволяет добиться компании максимальной эффективности в работе за счет рационального использования имеющихся у нее ресурсов и высокой производительности труда ее сотрудников. А хорошо оптимизированные процессы маркетингового управления, продаж и сервисного обслуживания повышают удовлетворенность клиентов и рыночную долю компании.

-

2. Активный рост и развитие компании . Если компания планирует открытие новых филиалов и представительств, то внедрение процессного подхода позволяет тиражировать бизнес-процессы, которые хорошо зарекомендовали себя в центральном офисе компании.

-

3. Стагнация в развитии компании . Если компания достигла пика своего жизненного цикла, то Процессный подход позволяет произвести необходимые преобразования – реинжиниринг бизнес-процессов. Этот шаг позволит компании вновь начать развиваться.

-

4. Открытие новых направлений деятельности . В этом случае внедрение Процессного подхода снижает риски, связанные с инвестициями в новое направление за счет высокой управляемости и контроля.

-

5. Смена наемного менеджмента компании. Процессный подход позволяет минимизировать роль человеческого фактора, что позволит компании благополучно пережить уход ключевого сотрудника.

-

6. Передача управления компанией наемному менеджменту . Внедрение Процессного подхода позволяет с минимальными рисками передать оперативное управление компанией от собственника к наемным менеджерам.

Одной из самых больших проблем при внедрении процессного подхода к системам управления является понимание смысла, который вкладывает в сам термин «процессный подход к управлению». Наиболее полно термин «процессный подход» определен в международных стандартах ИСО серии 9000, хотя и эти определения уже более 10 лет вызывают споры.[1]

В стандарте ИСО 9000:2005 приводится следующее определение процесса «процесс – совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующих «входы» в «выходы».

Применение системы процессов в организации, включая идентификацию и взаимодействие этих процессов и управление ими для получения требуемого результата могут рассматриваться как процессный подход.

На сегодняшний день понятия «процессный подход», «процессное управление» используется в нашем лексиконе достаточно часто, однако, общего понимания этих терминов пока не сформировалось. Причиной этого является достаточно аморфное определение этого термина в стандарте ИСО.[1]

Наиболее четким по мнению В.В. Репина и В.Г. Елиферова является следующее определения (термины «процесс» и «бизнес-процесс» они рассматривают как синонимы). Бизнес-процесс – устойчивая, целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов деятельности (последовательность работ), которая по определенной технологии преобразует входы и выходы, представляющие ценность для потребителя. Процессный подход - подход, основанный на формировании сети бизнес-процессов организации и последующего управления этими процессами, включая мониторинг удовлетворенности клиентов и внутренний аудит процессов.[3]

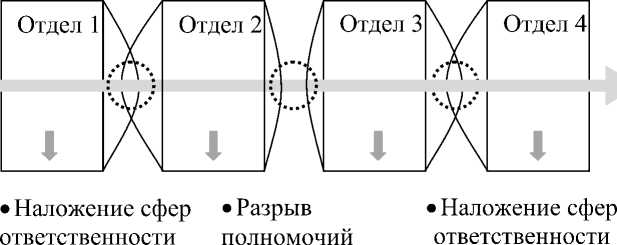

Ключевым в понимании процессного подхода является переход от вертикального построения организационной структуры к горизонтальной. Основное внимание менеджмента концентрируется не на самостоятельных функциях, выполняемых различными подразделениями и должностными лицами, а на межфункциональных процессах, объединяющих отдельные функции в общие потоки и нацеленные на конечные результаты деятельности организации. То есть при процессном подходе за основу берутся процессы, каждый из которых имеет конечную цель и направлен на увеличение ценности конечного продукта. При этом процессы могут проходить через несколько подразделений. Определяющее достоинство процессного подхода заключается, прежде всего, в управлении на стыках деятельности подразделений и должностных лиц (рисунок 1).

Функциональный подход процес

• Конфликт полномочий

• Конфликт полномочий процесс процесс

Рисунок 1. - Взаимосвязь отделов при функциональном и процессном подходах

Ценность - это экономическая категория, которая соотносит стоимость издержек, необходимых для получения прибыли и величину этой прибыли. При применении процессного подхода в первую очередь нужно определить, какие процессы вносят ценность.

Например, финансово - экономический процесс организации ценности не добавляет, хотя и является одним из важнейших процессов организации, в то время как технологический процесс изготовления какого - либо изделия такую ценность добавляет.

Далее анализируется структуру организации и его основные виды деятельности (проектирование, разработка, производство и др.).

Следующим этапом является определение всех основных (самых крупных) процессов организации (например, финансового, анализа и эффективности со стороны руководителя, управления ресурсами, управления персоналом, управления производством, управления разработками, управления проектированием, управлением ремонтом и др.).

Каждый выделенный процесс должен быть подробно описан по отдельности (здесь же можно указать и его основные подпроцессы и наиболее важные процедуры).

У каждого процесса необходимо подробно описать его входы («вход бизнес-процесса» – ресурс, необходимый для выполнения бизнес-процесса (материалы, персонал, информация и др.), а также выходы («выход бизнес-процесса – результат (продукт, услуга) выполнения бизнес-процесса (документация, изделия, информация и др.).

Кроме того, в каждом процессе должны быть указаны механизмы его деятельности процедуры управления.

Рекомендуется нанести все основные процессы на лист бумаги и постараться определить взаимозависимость между ними. При этом необходимо определить входы и выходы уже взаимосвязанных процессов. После чего установить владельцев процессов («владелец бизнес-процесса» – должностное лицо, которое имеет в своем распоряжении персонал, инфраструктуру, программное и аппаратное обеспечение, информацию о бизнес-процессе, управляет ходом бизнес-процесса и несет ответственность за результаты и эффективность бизнес-процесса) в виде матрицы ответственности, а также описать виды информации, которой будут обмениваться процессы, обеспечивая их взаимодействие.

Основой для определения бизнес-процессов является деятельность, выполняемая подразделениями организации. Важно понимать, что бизнес-процесс является объектом управления и его представление в виде графической схемы является упрощенным, ограниченным по возможностям представления.

Процессный подход более эффективен других подходов с точки зрения борьбы за конкурентоспособность. Использование процессного подхода существенно меняет логику организации и механизм ее управления. Управление процессами освобождает руководство компании от рутины, позволяя сосредоточиться на стратегических вопросах. При этом самые важные бизнес-процессы могут выделены в отдельные проекты и запущены в «автономное плавание».

Для повышения эффективности деятельности компании и, соответственно, результативности управления ею, необходимо постоянно улучшать ее бизнес-процессы. Непрерывное совершенствование бизнес-процессов и необходимость управлять ими требуют выделения каждого процесса в отдельный объект бюджетного управления компании.

Для управления бизнес-процессом необходимо не только выделить его среди прочих производственных процессов компании, но и четко обозначить его границы. Типичный бизнес-процесс включает в себя:

-

1. владельца процесса;

-

2. вход;

-

3. выход;

-

4. технологию процесса (порядок выполнения действий для преобразования входов в выходы);

-

5. систему показателей процесса (показатели качества продукта, эффективности процесса, удовлетворенности потребителей);

-

6. управление процессом (деятельность владельца процесса по его анализу и принятию управленческих решений);

-

7. ресурсы процесса (информация (документы, файлы), финансы, материалы, персонал, оборудование, инфраструктура, среда, программное обеспечение, необходимые для выполнения бизнес-процесса).[7]

Для идентификации бизнес-процессов в компании необходимо дать определение процессу и качественно описать его. Для этого требуется ответить на следующие вопросы:

-

1. Кто является потребителем бизнес-процесса и что служит его выходом?

-

2. Кто поставщик этого процесса и что является входом?

-

3. Какие требования предъявляются к входу и выходу бизнес-процесса

-

4. Каков внутренний поток действий этого процесса?

Для любого бизнес-процесса очень важным показателем является его длительность временного цикла. Это связано с тем, что время процесса – это деньги, то есть затраты на его осуществление. Для оптимизации бизнес-процесса прилагают усилия по уменьшению его временного цикла исполнения, поэтому компании используют различные методики уменьшения временного цикла процесса:

-

1) выполнения действий процесса параллельно, а не последовательно;

-

2) изменения порядка действий – ликвидация ненужных перемещений документации или продукции;

-

3) уменьшения времени простоев;

-

4) эффективного использования рабочего времени.[5]

Любая функция бизнес-процесса в компании может выполняться следующими способами:

-

1. собственным центром затрат или центром прибыли (собственными силами);

-

2. сторонним предприятием;

-

3. сочетанием способов.

При выполнении собственными силами формируются издержки, связанные с использованием центром затрат необходимых ресурсов. Рассчитывается стоимость каждого процесса, для чего необходимо:

-

1. определить процессы, действующие в организации;

-

2. каждый процесс разложить по статьям затрат;

-

3. суммировать бюджеты по процессам и сформировать сводный бюджет.

Совокупность взаимосвязанных процессов дает понимание, что любой продукт предприятия есть результат совместного труда сотрудников многих подразделений, а не одного лишь отдельно взятого центра финансовой ответственности. Следовательно, для того, чтобы определить стоимость продукта предприятия, его внутреннее ресурсопотребление (а значит и экономическую эффективность продукта) необходимо проводить расчеты затрат каждого процесса, а не подразделений - ЦФО.

В случае внешнего выполнения процесса будет использоваться одна статья затрат (например, затраты на транспортировку). Сравнение уровня затратности осуществления бизнес-процесса собственными силами и путем привлечения сторонних организаций с целью выбора менее затратного способа в обоих случаях будет проводиться на основе стоимости бизнес-процесса.

Для бюджетирования бизнес-процесса требуется определить необходимые ресурсы. Ресурсы процесса определяют состав ресурсов, необходимых для выполнения процесса. Ресурсы служат основой для установки норм при бюджетировании бизнес-процессов.

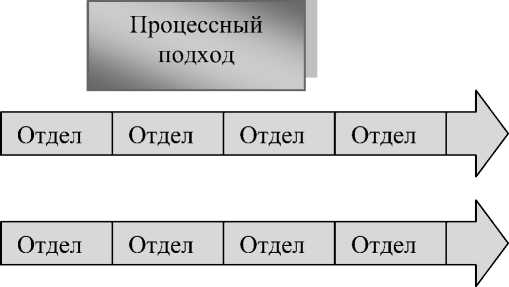

В стандартах ИСО 9000:2000 приводится программа пошаговых действий при внедрении процессного подхода (рисунок 2):

Шаг 1. Выявить процессы, необходимые для системы менеджмента качества, и их применение в организации. Для этого рассмотрим, какие объекты могут носить названия процессов, используя простейшую классификацию:

-

1. по отношению к клиентам процессов:

-

1.1. внешние;

Выявить процессы

Определить последовательность процессов и

Определить критерии и

их взаимосвязь

методы оценки процессов

Обеспечить процессы ресурсами и информацией

Проводить анализ результатов процессов

Непрерывно улучшать результаты процесса

-

Рисунок 2 - Программа пошаговых действий при внедрении процессного подхода

-

1.1. внутренние;

-

2. по отношению к получению добавленной ценности:

-

2.1. основные (добавляющие ценность);

-

2.1. вспомогательные (добавляющие стоимость).

-

-

3. по уровню подробности рассмотрения:

-

3.1. верхнего уровня;

-

3.2. детальные;

-

3.3. элементарные (операции, не требующие более детального описания).

-

К основным процессам организации, как правило, относят процессы производства, сбыта и снабжения. Строго говоря, к основным процессам следует относить все процессы, добавляющие ценность (маркетинг, закупки, производство, хранение, поставки).

Вспомогательные процессы напрямую не добавляют ценности, но увеличивают стоимость изделия (услуги, информация). К таким процессам относят: управление персоналом, управление документацией, техническое обслуживание оборудования, бюджетное управление и т.д.

Шаг 2.Определить последовательность процессов и их взаимосвязь . Последовательность процессов верхнего уровня определяется достаточно легко. По мере продвижения принципов процессного управления вниз по иерархической пирамиде следует принимать ту же схему для процесса (подпроцесса, работы или функции), выполняемого одним работником или всем подразделением, что и для процесса верхнего уровня. Процессный подход применим к деятельности любого уровня. Внутри каждого процесса верхнего уровня может существовать сеть взаимосвязанных работ, подпроцессов или функций, которые также должны быть построены по процессному принципу.

Шаг 3. Определить критерии и методы, необходимые для обеспечения уверенности в том, что сами процессы, так и управление ими результативны. Параметры, критерии и методы оценки эффективности процессов, необходимые для создания эффективной системы менеджмента, устанавливаются а) по параметрам, с помощью которых владелец процесса регулярно отчитывается перед высшим руководством об эффективности процесса, б) по параметрам, с помощью которых владелец процесса самостоятельно регулярно оценивает эффективность процесса. И в том и в другом случае параметры структурируются по трем основным направлениям:

-

1. Параметры процесса (показатели затрат ресурсов - затраты времени, затраты материальные; затраты на качество, эффективность использования ресурсов на единицу продукции или времени);

-

2. Параметры продукции (функциональные показатели – количество функций, сравнение с мировыми образцами продукта, бенчмаркинг;

-

3. Степень удовлетворенности потребителя (объем продаж, длительность деловых связей, процент постоянных клиентов, количество претензий, доля рынка по продукту).

надежностные характеристики – гарантии срока, гарантии сервиса; показатели безопасности);

Шаг 4. Обеспечить уверенность в наличии ресурсов и информации, необходимых для поддержки хода реализации процессов и их мониторинга. Для проведения процесса и управления им владельцу процесса должны быть выделены все необходимые ресурсы, информация для обеспечения полного и достоверного мониторинга параметров процесса, продукции и удовлетворенности потребителя.

Шаг 5. Наблюдать, измерять и осуществлять анализ процессов. За анализ эффективности сети процессов организации ответственность несет высший руководитель, а за анализ эффективности каждого из процессов и сети работ (подпроцессов), его составляющих, должен нести ответственность владелец процесса. Для этого результаты хода процесса (параметры процесса) анализируются по установленным алгоритмам и критериям.

Шаг 6. Реализовать мероприятия, необходимые для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения процессов. По результатам параметров процесса владелец процесса или высший руководитель должны принимать управляющие решения (разрабатывать мероприятия) по улучшению деятельности. [1]

Многие организации, при внедрении процессного подхода, столкнулись с рядом проблем . В силу многих причин попытки оказывались неудачными, особенно, когда определяли неразумно короткие сроки для их выполнения. Так, руководство одной из крупных компаний (более 2000 человек) холдинга поставило задачу группе из шести человек «перевести предприятие на процессный подход к управлению» за четыре месяца. В другой организации описали огромное количество бизнес-процессов вплоть до детального уровня, а дальше не знали, что с ним делать.. Наиболее губительными для проектов являются следующие причины:

-

• отсутствие «лидерства руководителя», прямо прописанного в восьми принципах менеджмента качества МС ИСО 9000:2000;

-

• отсутствие команды управленцев верхнего уровня,

заинтересованности и участия руководства;

-

• некорректная постановка целей проекта, непонимание сути и реальных возможностей процессного подхода;

-

• попытки решить проблемы без участия руководителей и менеджеров организации силами рабочей группы;

-

• отсутствие внутренних стандартов на описание и регламентацию бизнес-процессов;

-

• неэффективное применение инструмента моделирования бизнес-процессов;

-

• оторванность от проекта среднего уровня звена управления;

-

• недостаточное освещение целей и результатов проекта внутри организации;

-

• сопротивление персонала организации изменениям.

Первой наиболее серьезной причиной неудач проектов является отсутствие команды управленцев верхнего уровня, непонимание руководством процессного подхода к управлению, нежелание что-либо реально менять в организации. На мой взгляд, причины неудач проектов на 80% обусловлены человеческим фактором, а в большей мере – недостаточным участием «первого лица» в этом процессе. Заказчиком данного проекта может выступать только он и никто другой, иначе сначала высшее руководство, а затем и руководители среднего уровня будут воспринимать проект как дополнительную обузу. Кроме того, сеть бизнес-процессов уникальна для каждой организации, строится в соответствии с реальным распределением обязанностей между руководителями подразделений и, соответственно, может зависеть от их персональных возможностей. Реальное, а не «классическое» распределение ответственности и критерии эффективности управления процессами определяет только генеральный директор, да и в том случае, если он является реальным заказчиком описания и регламентации процесса.

Вторая важнейшая проблема – некорректная постановка целей проекта. Очень часто вследствие искаженного понимания основ процессного подхода к управлению от рабочей группы требуют тех результатов, для достижения которых нет либо достаточного времени, либо ресурсов, либо заинтересованности руководства. Например, часто требуется подробное описание бизнес-процессов и их оптимизация. При этом мало кто из руководителей представляет, с каким объемом формализованной информации придется иметь дело через 3-4 месяца после начала работ и как эту информацию реально использовать. Начиная работу по описанию бизнес0процессов, сотрудники зачастую смутно представляют себе дальнейшее использование этих моделей для регламентации. Как показывает практика, попытки детально описать и реорганизовать редко оказываются успешными. Кроме того, если в работу по реорганизации процессов не вовлечены руководители и сотрудники, которые их выполняют, то такая работа обречена на неудачу.

Третьей важнейшей причиной неудач является отсутствие в организации утвержденной методики ведения проекта и моделирования бизнес-процессов. Ситуация усугубляется при использовании сложных многопараметрических инструментов моделирования бизнес-процессов и зачастую такая ситуация выходит из-под контроля. Получаемые модели оказываются совершенно непригодными для дальнейшей работы по анализу, реорганизации, внедрению процессного подхода к управлению в организации. Неэффективное использование программных продуктов, предназначенных для моделирования бизнес-процессов, является четвертой причиной неудач проектов. Часто возникает ситуация, когда сотрудники организации не могут (отсутствие обучения) или не хотят (отсутствие мотивации) читать формируемые рабочей группой схемы бизнес-процессов. В этом случае в неудачах обвиняют систему, хотя правильнее обратить внимание на нежелание сотрудников учиться и осваивать новые технологии. Большинство проектов по реорганизации бизнес-процессов в российских организациях не выходят за пределы третьего этапа, показанного на рисунке 1.3. Типовой сценарий развития событий в общих чертах следующий: ставятся «правильные» схемы, инициируется проект (этап 1), создается описание бизнес-процессов (этап 2), осуществляются попытки провести их анализ и приступить к реорганизации (этап 3). Большинство организаций испытывают значительные трудности именно на третьем этапе, когда необходимо получить определенные результаты. Не получив быстрых, измеримых результатов, предвидя длительную, кропотливую работу, руководство организации сворачивает работы по проекту. Начинается поиск очередных «модных» подходов к управлению, способных повысить конкурентоспособность организации. Последний, шестой уровень, соответствует процессной системе управления, наличию системы непрерывного улучшения процессов, ориентации на клиента, а главное – новой культуре и философии управления.