Процессы дегазации на дне Атлантического океана

Автор: И.Г. Добрецова

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 5 (365), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен обзор процессов дегазации и их следов по результатам многолетних наблюдений и аналитических исследований автора во время работы на научно-исследовательском судне «Профессор Логачёв». Полярная морская геологоразведочная экспедиция на данном судне проводит исследования, включающие и видеонаблюдения в осевой зоне Срединно-Атлантического хребта (САХ). С 2012 года работы проводятся в пределах Российского разведочного района (РРР), расположенного на Срединном хребте в координатах от 20° до 13° с. ш. За это время было отснято несколько тысяч погонных километров видео дна. Автор данного обзора принимала участие в восемнадцати таких рейсах, поэтому имела возможность непосредственно наблюдать разнообразные признаки процессов дегазации на океанском дне. Они проявлены в виде небольших (редко превышающих первые метры в диаметре) каналов в осадках и необычных узоров на осадках, а также в виде трещин, разломов и каналов в подстилающих породах. Кроме того, все гидротермальные постройки, включая трубы активных и неактивных курильщиков, также являются результатом процессов дегазации. В пределах молодых вулканических структур как кальдерного, так и щелевого типа были подняты спёкшиеся осадки, насыщенные пеплом и свежим вулканическим стеклом, размер которого редко превышает 1 см. Подобные породы отнесены к туффитам, и их образование также связано с процессами дегазации.

Срединно-Атлантический хребет, дегазация, курильщики, каналы, ячейки Бенара

Короткий адрес: https://sciup.org/149148513

IDR: 149148513 | УДК: 553.2.065 (261.1) | DOI: 10.19110/geov.2025.5.3

Текст научной статьи Процессы дегазации на дне Атлантического океана

Процессы дегазации оставляют видимые следы на поверхности Земли и доступны наблюдениям. Наиболее яркими их проявлениями являются: извержения вулканов, грязевой вулканизм, провалы грунта, многочисленные воронки от выбросов газов, застывшие пузыри во льду Байкала, образования выбеленных кругов (в результате уничтожения гумуса) с последующим заболачиванием и образованием круглых озёр на Русской равнине, карстовые полости в известняках (есть даже места, где огонь полыхает веками в результате дегазации) и другие признаки. Исследования по дегазации Земли стали приобретать системный характер в геологии с середины ХХ века. Понятие «газовое дыхание Земли» впервые было введёно в научный лексикон ещё в 1912 г. академиком В. И. Вернадским (Вернадский, 1960).

Одним из первых, кто начал говорить о дегазации, называя её «дыханием Земли», ещё в XVII веке был немецкий учёный А. Кирхер (Иогансон, 2016; Кирхер, интернет-ресурс). Явления дегазации можно наблюдать на поверхности Земли. А вот развитие этих процессов на дне океанов остаются скрытыми от наблюдений.

Отечественные исследования в осевой зоне САХ начались с 1985 года, при этом ведущая роль в этих работах принадлежит геологическим организациям Министерства геологии СССР, в первую очередь ФГУНПП «ПМГРЭ» и ФГУП «ВНИИОкеанология». В ходе многочисленных рейсов отрабатывалась методика региональных и поисковых исследований, включающая геолого-геофизические, гидрофизические работы, видеонаблюдение и геологическое опробование.

Работы характеризуются стадийностью и проводились в несколько этапов: региональные рекогнос-

цировочные масштаба 1:1 000 000 — 1:500 000, региональные детализационные масштаба 1:200 000 — 1:100 000, поисковые масштаба 1:50 000 — 1:10 000.

19 июля 2011 года на 17-й сессии Международного органа по морскому дну (МОМД) была принята Заявка Российской Федерации на поиски и разработку полиметаллических сульфидов в международном районе Мирового океана — приэкваториальной части СрединноАтлантического хребта (САХ). 29.10.2012 года был заключён Контракт на разведку полиметаллических сульфидов между МОМД и Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

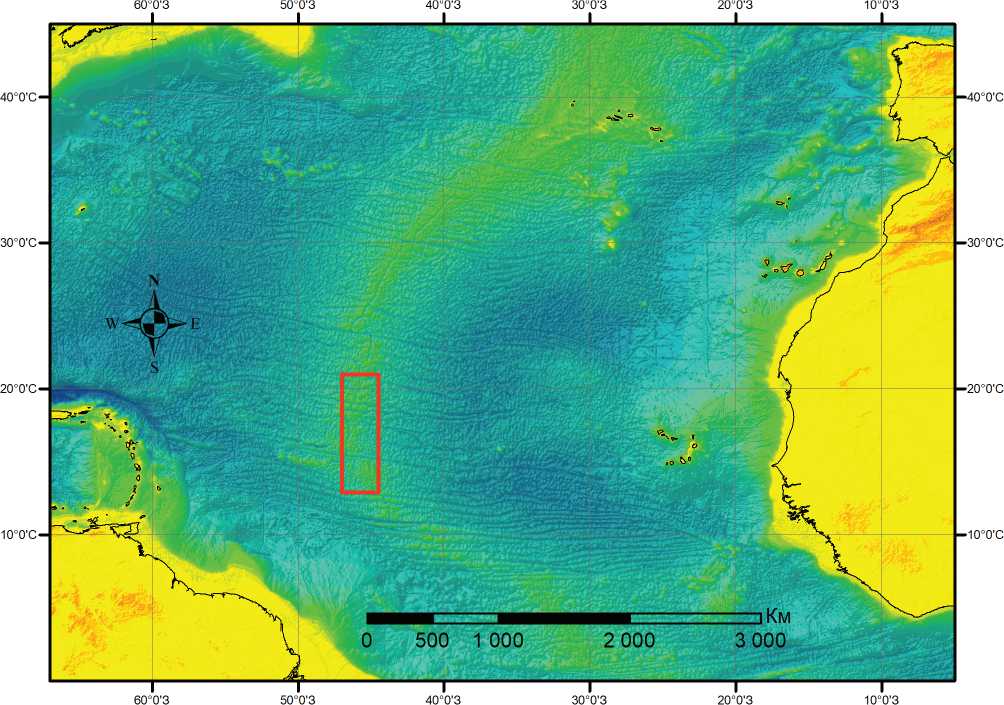

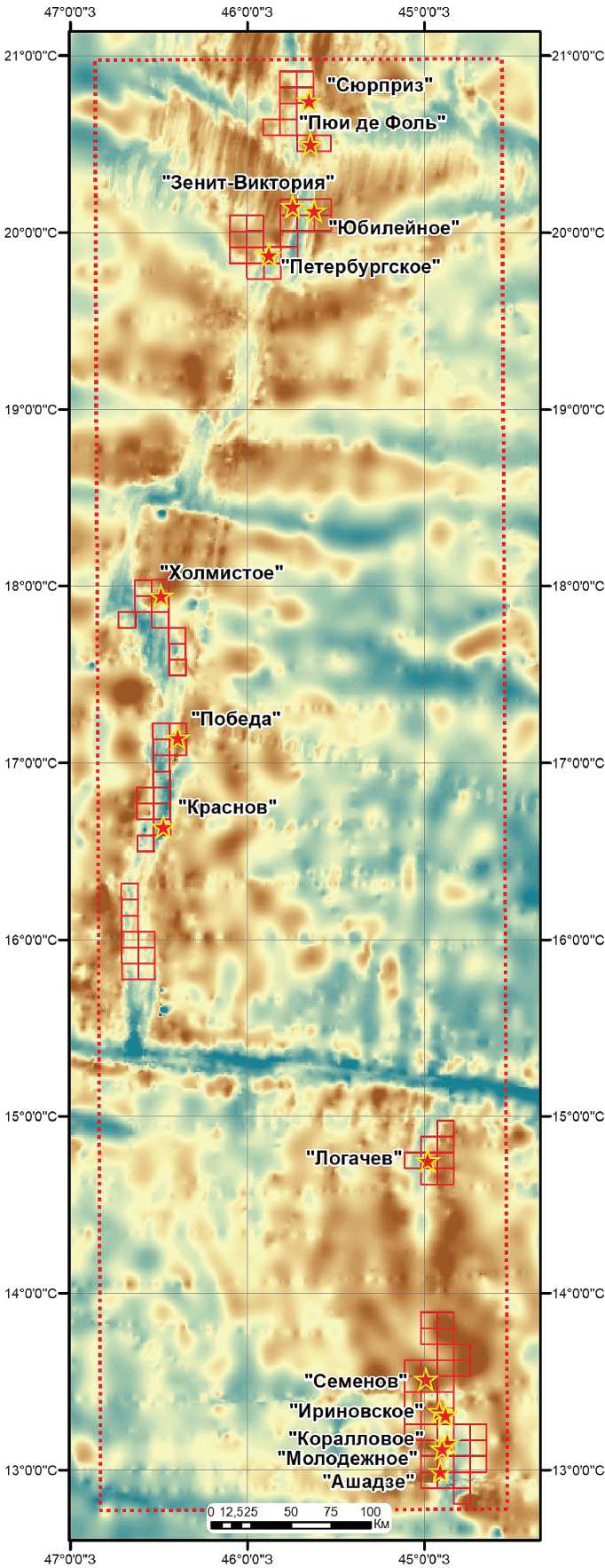

Заявочный район, названный Российским разведочным районом (РРР), расположен в центральной части Атлантического океана в осевой зоне СрединноАтлантического хребта в интервале широт 12°48´36´´— 20°54´36´´с. ш. и включает 100 блоков размером приблизительно 10 х 10 км площадью не больше 100 кв. км. Заявочные блоки скомпонованы в 7 участков, в состав которых входит от 9 до 36 блоков. Участки расположены в пределах прямоугольного района площадью 216 622 км2 (рис.1, 2).

Материалы, объекты и методы исследования

Основой изучения процессов дегазации на дне Атлантического океана явились видеонаблюдения с использованием фототелевизионного аппарата TVS Sperre производства компании SPERRE (Норвегия). Плановая привязка фототелевизионного аппарата при проведении съёмки осуществлялась с помощью гидроакустической системы подводной навигации HiPAP 101 производства компании Kongsberg Simrad (Норвегия).

Наблюдения проводились автором во время рейсов НИС «Профессор Логачёв» и ОИС «Янтарь» в Атлантическом океане на глубинах 2—6 км с 2003 по 2024 г., в том числе с 2012 г. в Российском разведочном районе. Этот район находится на значительном удалении от берегов, куда не доходит снос осадков с континентов.

Помимо видеонаблюдений дна были использованы данные гидрофизического зондирования с измерением гидрофизических и гидрохимических параметров: температуры, электропроводности, плотности (солености), мутности и содержания растворенного метана, которые проводились гидрофизическим зондом SBE 911 plus.

По опубликованным данным, на гидротермальных полях САХ, таких как Логачёв, Рейнбоу, ТАГ, Лост Сити, замеры состава газов во флюидах, из которых отлагаются чёрные и белые курильщики, показали содержание в них метана, сероводорода, водорода, углекислого и угарного газа (Акимцев и др., 1991; Арсанова, 2012, 2020; Богданов и др., 2006; Лавров, 1979; Леин и др., 2000; Леин, Сагалевич, 2000; Лисицын и др., 1990). Но в ПМГРЭ имеется датчик только для измерения метана.

Батиметрическая съёмка рельефа дна с разрешением в 1 м проводилась придонным многолучевым эхолотом с целью получения данных о микрорельефе участка работ и выявления отдельных сульфидных построек.

Вещество со дна поднималось с помощью скальной драги (для подъёма донно-каменного материала), коробчатого пробоотборника (для подъёма осадков) и телевизионного грейфера (для подъёма гидротермальных образований).

Рис. 1. Российский разведочный район (красный прямоугольник) на Срединном Атлантическом хребте (изображение взято с сайта

Fig. 1. Russian Exploration Area (red rectangle) on the Mid-Atlantic Ridge (image from

Условные обозначения:

-

★ рудные объекты

I границы блоков

-

■ " Российский разведочный район

Шкала глубин ( м) ----- -964

-1 - 7596

Рис. 2. Рудные поля и 100 разведочных блоков в пределах Российского разведочного района на Срединном Атлантическом хребте

Fig. 2. Ore fields and 100 exploration blocks within the Russian Exploration Area on the Mid-Atlantic Ridge

Результаты и обсуждение

В пределах РРР сотрудниками Полярной морской геологоразведочной экспедиции выявлено 14 рудных полей глубоководных полиметаллических сульфидов, напрямую связанных с процессами глубинной дегазации, т. к. сульфиды отлагаются из глубинных флюидов. Положение рудных полей показано на рисунке 2. На поисковой стадии на рудных полях были выявлены от одного до нескольких рудных тел, выходящих на поверхность дна. Но и вне рудных тел на дне океана в осадках и подстилающих их породах хорошо развиты признаки дегазации. Наиболее характерными из них являются каналы и трещины, спекание и литификация осадков, образование необычных узоров на осадках, «бугры пучения», ячейки Бенара1.

Осадки в рифтовой зоне САХ рыхлые и обводнённые, они аналогичны слою вязкой жидкости . В процессе дегазации происходит подогрев слоя осадков и формирование в них правильных геометрических структур — ячеек Бенара.

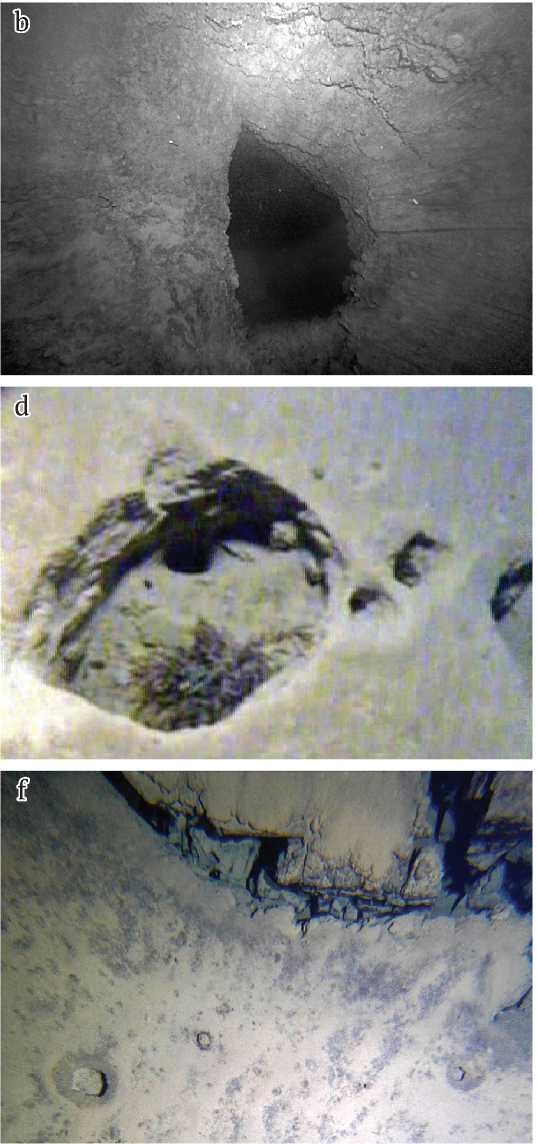

Ярким проявлением дегазации служат «чёрные курильщики» — сульфидные трубы, из которых в воду выходят флюиды в виде чёрных дымов. Дымы разнообразных по минеральному составу курильщиков могут быть и прозрачные, и белые, и даже цветные (зелёные и оранжевые). Курильщики — это незначительная часть проявления сфокусированных источников дегазации на дне океанов. Чаще последствия дегазации на САХ проявляется в виде каналов и трещин как в рыхлых биогенных карбонатных осадках, так и в подстилающих породах, не перекрытых осадками (рис. 3).

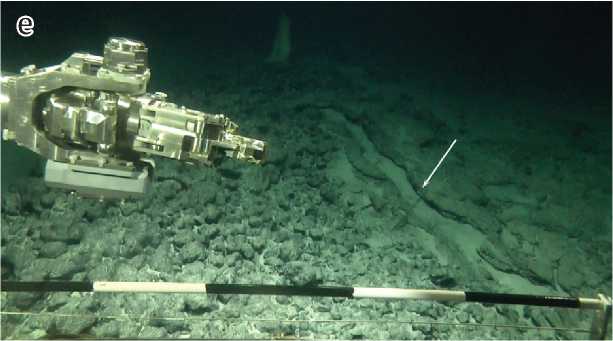

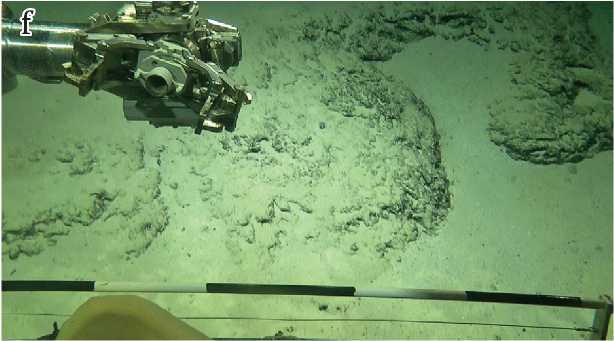

Рис. 3. Каналы и трещины дегазации (подводная съёмка): a — в базальтовом покрове, незначительно присыпанном осадками. Диаметр канала с приподнятыми стенками около 50 см; b — канал дегазации размером около 3 м в базальтовом покрове; с — канал дегазации (диаметром около 15 см) в осадках. Стенки канала несколько приподняты над дном и сложены литифицированными биогенными осадками; d — канал дегазации в осадках. Осадки вокруг канала растворились, образуя отрицательную структуру типа «блюдца» (диаметром около 50 см). Рядом видны воронкообразные каналы; e — каналы дегазации размером первые см (показаны стрелками) в осадках на базальтовом покрове. Вокруг каналов видны круглые ореолы изменённых (потемневших) осадков; f — трещина в базальтовом покрове, перекрытом рыхлыми биогенными карбонатными осадками. Осадки вокруг трещины литифицированы и создают ореол. Рядом с трещиной в осадках также наблюдаются изометричные каналы диаметром около 25 см с характерными ореолами тёмного цвета. a, b, e, f — кальдера вулкана Пюи де Фоль, с — рудное поле Коралловое, d — восточный борт рифовой долины 17° с. ш., 46° з. д.

Fig. 3. Degassing channels and cracks (underwater photography): a — in basalt cover, slightly covered with sediments. The diameter of the channel with raised walls is about 50 cm; b — degassing channel about 3 m in size, in basalt cover; c — degassing channel (about 15 cm in diameter) in sediments. The walls of the channel are slightly raised above the bottom and are composed of lithified biogenic sediments; d — degassing channel in sediments. Sediments around the channel are dissolved, forming a negative structure of the «saucer» type (about 50 cm in diameter). Funnel-shaped channels are visible nearby; e — degassing channels, a few cm in size (shown by arrows), in sediments on a basalt cover. Round halos of altered (darkened) sediments are visible around the channels; f — a crack in a basalt cover overlapped loose biogenic carbonate sediments. The sediments around the crack are lithified and create a halo. Isometric channels about 25 cm in diameter with characteristic dark halos are also observed in the sediments near the crack. a, b, e, а — Puy de Fol volcano caldera, с — Korallovye ore field, d — Eastern side of the rift valley 17° N, 46° W

Каналы неоднородны по размерам, они могут быть от первых сантиметров до первых метров в диаметре. В осадках стенки каналов могут быть литифицирова-ны и приподняты на несколько сантиметров над дном, а также вокруг канала может образоваться структура растворения, своим отрицательным рельефом напоминающая «блюдце». В условиях качки, когда видеоаппаратура отстаёт от поверхности дна от 1 до 5 м, оценить точный размер диаметра каналов при видеонаблюдении дна не представляется возможным. Поэтому все размеры даны в приблизительном масштабе. На рисунке 3, с показан канал в осадках, в 30 м от которого в придонном слое воды гидрофизическим зондом была зафиксирована аномалия метана, в 6.5 раза превышающая фоновые показатели. Как уже говорилось, трещины в базальтах, в том числе и перекрытых рыхлыми биогенными карбонатными осадками, также связаны с процессами дегазации. При этом газы, выходившие из трещин, спекали осадки, лежащие на базальтах, и создавали ореолы изменённых осадков вокруг трещин.

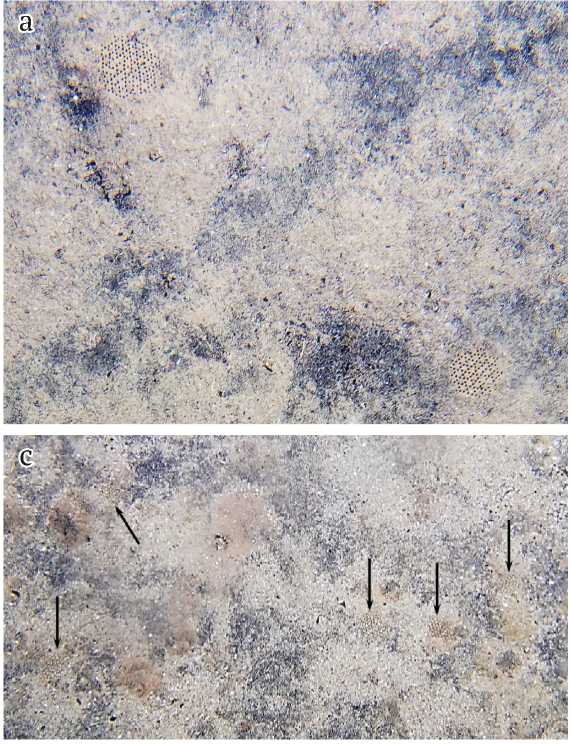

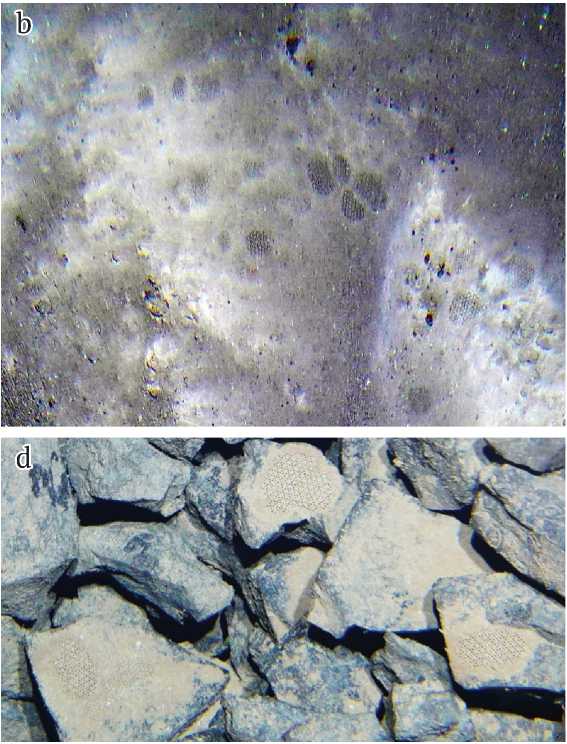

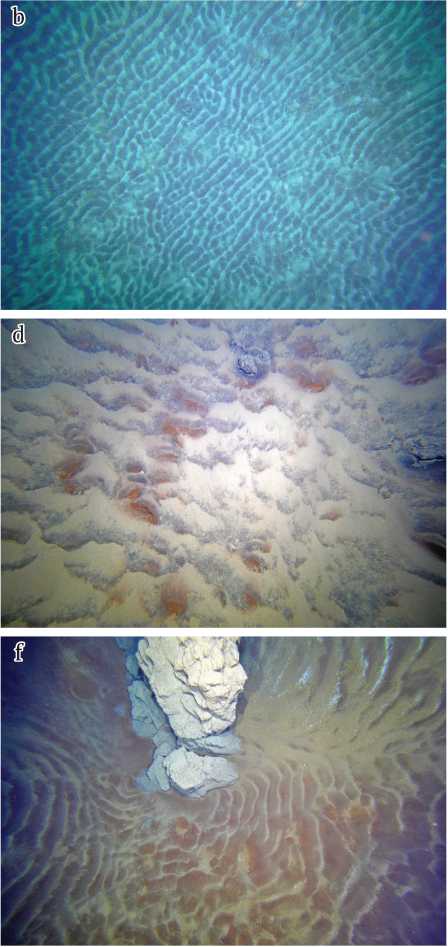

Одним из необычных проявлений дегазации на дне являются ячейки Бенара, которые в пределах РРР не были известны ранее, их наблюдали только в Тихом океане. На поверхности рыхлых обводнённых биогенных осадков появляются пятна размером до 10—15 см, состоящие из геометрически правильных ячеек. Причём рядом могут находиться и небольшие отверстия-каналы, и ячейки Бенара (рис. 4).

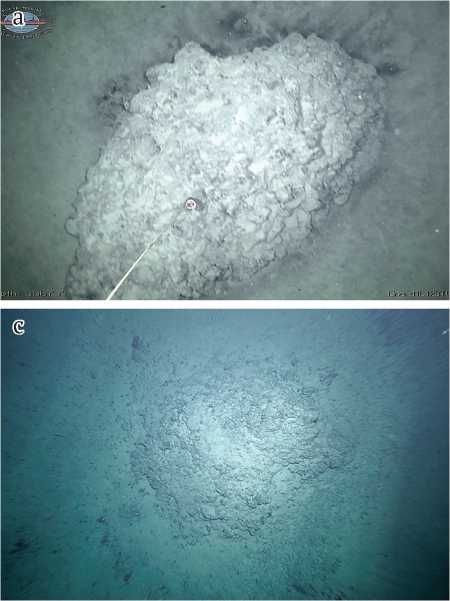

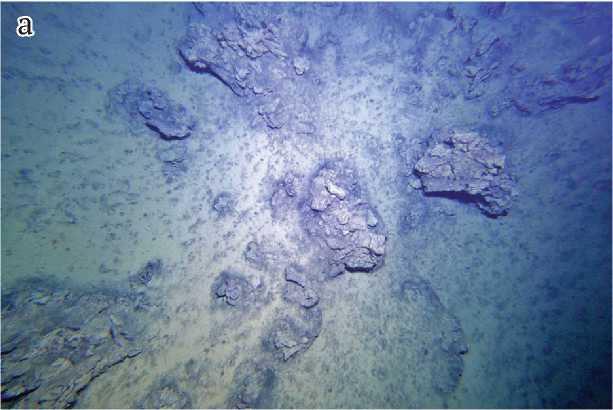

Использование придонного многолучевого эхолота позволило получать рельеф дна с разрешением в 1 метр. Таким образом, на рудных полях были выявлены холмы диаметром в основании до 150 м, высотой до 40 м. При заверке видеонаблюдениями таких холмов обнаружено, что они сложены раздробленными базальтами с литифицированными осадками на поверхности обломков. На этих литифицированных осадках также наблюдались ячейки Бенара (рис. 4, d). Кроме того, на рудном поле Юбилейное, на вершине одного такого холма зафиксированы активные трубы чёрных курильщиков.

Появление таких холмов на горизонтальных лавовых покровах, не нарушенных тектоникой, отражает довольно мощные каналы (потоки) дегазации, взломавшие лавовый покров и сформировавшие своеобразные купола — по типу «бугров пучения» (рис. 5). Размеры таких куполов варьируют от десятков сантиметров до 150 м в основании. Аналогичные структуры известны и в районе выхода ультраосновных пород на поверхность дна. В таком случае купола сложены обломками ультраосновных пород с литифицированны-ми осадками (рис. 5, a).

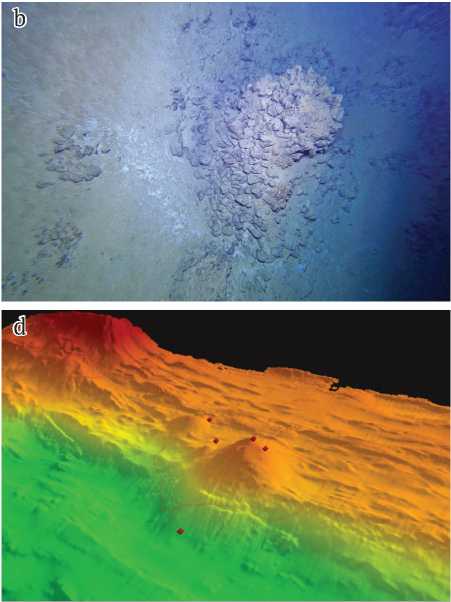

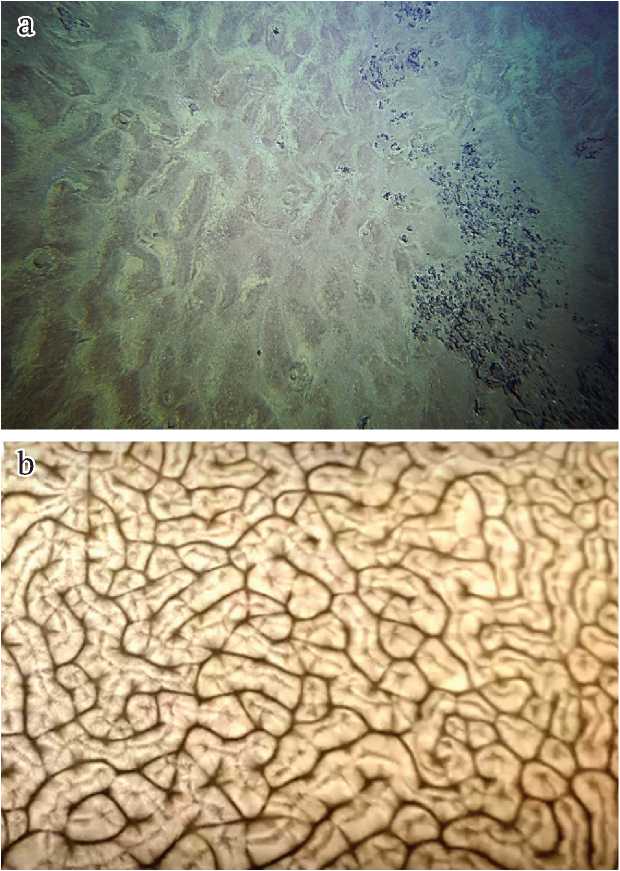

Весьма необычным и интересным проявлением дегазации на дне служат узоры, в том числе и цветные, на поверхности осадков. В результате пропитки осадков флюидами изменяется их вещественный состав и структура. Эти узоры формируются на значительных площадях до сотен метров, но бывают и очень локаль-

Рис. 4. Ячейки Бенара (подводная съёмка): а — на поверхности фоновых осадков; b — на осадках, пропитанных флюидами с тальком и силикогелем; с — ячейки Бенара (показаны стрелками) и каналы размером первые см с ореолами осадков, окрашенных в коричневый цвет, на поверхности фоновых осадков; d — в литифицированных осадках, на поверхности раздробленных базальтов. a, с — Кальдера вулкана Пюи де Фоль; b, d — рудное поле Зенит-Виктория

Fig. 4. Benard cells (underwater photography): a — on the surface of background sediments; b — on sediments impregnated with fluids with talc and silica gel; c — Benard cells (shown by arrows) and channels a few cm in size, with halos of sediments colored brown, on the surface of background sediments; d — in lithified sediments, on the surface of crushed basalts. a, с — Puy de Fol volcano caldera; b, d — Zenith-Victoria ore field

Рис. 5. «Бугры пучения» (подводная съёмка): a — купол на ультраосновных породах, размером 2 м (в основании по длинной стороне), сложенный раздробленными ультраосновными породами с литифицированными осадками. Вокруг купола на осадках заметен ореол, образованный в процессе дегазации. Рудное поле Молодёжное; b — купол, сложенный раздробленными базальтами с литифицированными осадками на горизонтальном лавовом покрове, перекрытом осадками. Диаметр в основании купола около 2 м. Рудное поле Зенит-Виктория; c — купол, сложенный раздробленными базальтами с литифицированными осадками на горизонтальном лавовом покрове, перекрытом осадками. Диаметр в основании купола около 2 м. Рудное поле Сюрприз; d — бугры пучения, сложенные раздробленными базальтами (обведены красным контуром). Красными квадратиками показаны точки опробования с помощью телегрейфера. На вершине самого большого бугра выявлены активные трубы чёрных курильщиков. Диаметр в основании самого большого купола около 150 м. 3D-модель рудного поля Юбилейное, построенная на основании съёмки придонным многолучевым эхолотом

Fig. 5. «Frost heave mounds» (underwater photography): a — a dome on ultramafic rocks, 2 m in size (at the base along the long side), composed of crushed ultramafic rocks with lithified sediments. A halo formed during degassing is visible on the sediments around the dome. Molodezhnoye ore field; b — a dome composed of crushed basalts with lithified sediments on a horizontal lava cover overlapped by sediments. The diameter at the base of the dome is about 2 m. Zenit-Victoria ore field; c — a dome composed of crushed basalts with lithified sediments on a horizontal lava cover overlapped by sediments. The diameter at the base of the dome is about 2 m. Surpriz ore field; d — frost heave mounds, composed of crushed basalts (circled in red). Red squares show sampling points using a telescopic grab. Active black smoker pipes were found at the top of the largest mound. The diameter at the base of the largest dome is about 150 m. 3D model of the Yubileynoye ore field, constructed based on a bottom multibeam echo sounder survey ные, в то время как для обычных фоновых осадков узоры нехарактерны (рис. 6).

Осадки, приобретающие в процессе дегазации не только цвет, но и крупные ячеистые узоры, по всей видимости, являются начальной стадией формирования ячеек Бенара другого, более крупного масштаба. Об этом свидетельствует форма ячеек, схожая с ячейками, образованными при лабораторном эксперименте, когда подогревается машинное масло с порошком алюминия (рис. 7).

При процессах дегазации осадки могут спекаться, происходит их литификация. Поэтому часто вместе с молодыми базальтами, имеющими «горячие» контакты с осадками (Добрецова, Оськина, 2015), на борт НИС «Профессор Логачёв» поднимались литифициро-ванные осадки, на которых в отдельных случаях можно наблюдать ячейки Бенара (рис. 8).

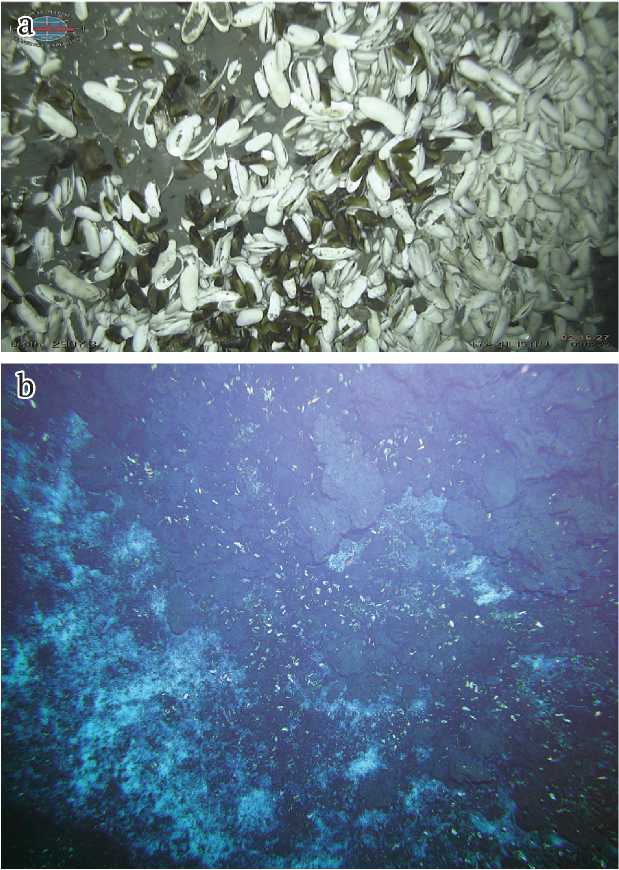

Ещё одним характерным признаком процессов дегазации на дне океана служат скопления специфической фауны, например двустворчатых моллюсков, и/или появление бактериальных матов. В частности, двустворчатые моллюски — калиптогены — поселяются в местах высачиваний холодных метановых сипов среди осадков (рис. 9).

В кальдере вулкана Пюи де Фоль визуально при фототелепрофилировании дна автором был зафиксирован процесс дегазации — истечение белого «дыма» в виде небольшого фонтанчика (предположительно силикагеля). Формирование трубы белого курильщика не наблюдалось, но возле выхода белого «дыма» отмечено скопление двустворчатых моллюсков на базальтах и бактериальные маты белого цвета (рис. 10).

В кальдере вулкана Пюи де Фоль неоднократно поднимались образцы глубоководных сульфидов с ещё

Рис. 6. Осадки дна Атлантики (подводная съёмка): а — фоновые биогенные карбонатные рыхлые осадки на базальтовом покрове; b — ячеистые цветные узоры на осадках. Рудное поле Юбилейное; c — круглые рыже-коричневые пятна металлоносных осадков, отражающие каналы поступления флюидов на поверхность дна. Рудное поле Зенит-Виктория; d — рыже-коричневые пятна металлоносных осадков, отражающие каналы поступления флюидов на поверхность дна. Фоновые неокрашенные осадки приобрели объём, подчёркнутый структурой ряби. Кальдера вулкана Пюи де Фоль; e — разноориентированные следы ряби и развитие гидроксидов железа по биогенным карбонатным осадкам в процессе дегазации. Рудное поле Зенит-Виктория; f — узоры на осадках, созданные в процессе дегазации, вокруг выступающего на ровном месте базальта. Осадки пропитаны гидроксидами железа. Рудное поле Юбилейное

Fig. 6. Atlantic Ocean floor sediments (underwater photography): a — background biogenic carbonate loose sediments on basalt cover; b — cellular color patterns on sediments. Yubileynoye ore field; c — round reddish-brown spots of metalliferous sediments reflecting channels of fluid supply to the bottom surface. Zenit-Victoria ore field; d — reddish-brown spots of metalliferous sediments reflecting channels of fluid supply to the bottom surface. Background, uncolored sediments acquired volume, emphasized by the ripple structure. Puy de Fol volcano caldera; e — differently oriented ripple marks and development of iron hydroxides on biogenic carbonate sediments during degassing. Zenit-Victoria ore field; f — sediment patterns created by degassing around a basalt protruding from a flat area. The sediments are saturated with iron hydroxides. Yubileynoye ore field не отвердевшим силикагелем. В процессе сушки силикагель превращался в белый порошок. При исследовании под электронным микроскопом такого порошка было выявлено, что он имеет бактериальную структуру и состав, характерный для опала. Сами бактериальные маты белого цвета со дна не поднимались, но можно предположить, что по составу они отвечают силикагелю.

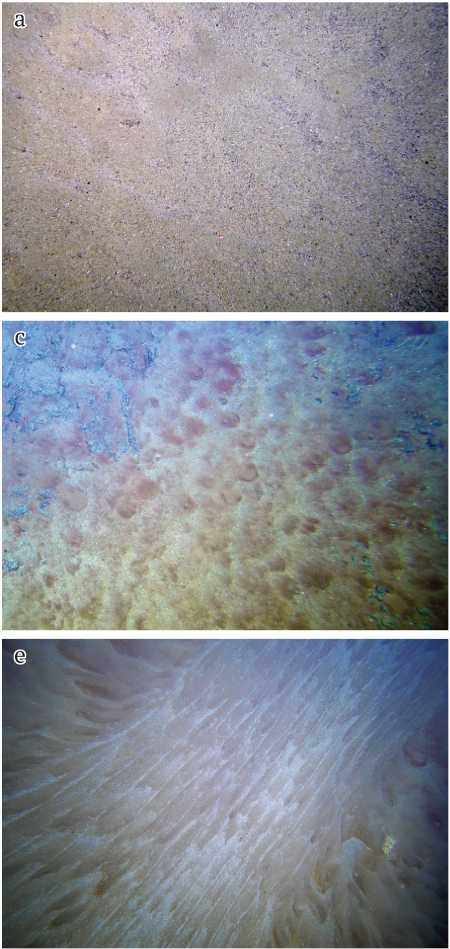

Образование туффитов на глубинах от 2 до 4 км также связано с процессами дегазации. При этом есть классическое развитие туффитов, когда газонасыщенная лава выходит на поверхность дна в результате взрыва и тут же горячие обрывки лавы падают в рыхлые биогенные карбонатные осадки, спекают их и насыщают свежими стёклами (часто сложнозакрученной формы), фрагментами стекловатых базальтов и пепло-

Рис. 7. Цветные узоры на осадках по типу начальной стадии образования ячеек Бенара. Рудное поле Зенит-Виктория (подводная съёмка) — a; начальная стадия образования ячеек Бенара, полученных в лабораторном эксперименте при подогреве машинного масла с порошком алюминия (фрагмент учебного видео — yandex.ru›video/ preview/1475414280369686583) — b

Fig. 7. Сolor patterns on sediments by the type of the initial stage of formation of Benard cells. Zenit-Victoria ore field (underwater photography) — a; Initial stage of formation of Benard cells obtained in a laboratory experiment by heating machine oil with aluminum powder (fragment of the educational video — yandex.ru›video/preview/1475414280369686583) — b

Рис. 9. Признаки дегазации (подводная съёмка): a — скопление двустворчатых моллюсков, в том числе и калип-тоген (белые), на осадках. Рудное поле Коралловое; b — белый бактериальный мат (предположительно силикагель) и скопление двустворчатых моллюсков среди развала сульфидных руд. Кальдера вулкана Пюи де Фоль

Fig. 9. Evidence of degassing (underwater photography): a — accumulation of bivalves, including calyptogen (white), on sediments. Korallovoe ore field; b — white bacterial mat (presumably silica gel) and accumulation of bivalves among sulfide ore debris. Puy de Fol volcano caldera

Рис. 8. Литифицированные, частично ожелезнённые осадки, поднятые драгой вместе с базальтами. На одном из литифицированных осадков видны ячейки Бенара (показано стрелкой). Западный борт рифтовой долины. Зона разлома 19°47' САХ

Fig. 8. Lithified, partly ferruginous sediments raised by a dredge together with basalts. Benard cells are visible on one of the lithified sediments (shown by an arrow). Western edge of the rift valley. Fault zone 19°47' MAR

Рис. 10. Белый «дым» и скопление двустворчатых моллюсков (показано стрелкой) на раздробленных базальтах в кальдере вулкана Пюи де Фоль. Подводная съёмка

Fig. 10. White “smoke” and a cluster of bivalves (arrow) on crushed basalts in the caldera of the Puy de Fol volcano. Underwater photography

выми частицами. Но есть и другой способ, который повсеместно наблюдался в кальдере вулкана Пюи де Фоль и реже проявлен на других рудных полях. На базальтовом горизонтально залегающем покрове, покрытом рыхлыми биогенными карбонатными осадками, образуются многочисленные бугорки размером, редко превышающим 1 метр в основании и возвышающиеся на десятки сантиметров над дном. Они образованы спёкшимися осадками в результате пропитки их вулканическими газами, насыщенными пепловыми частицами и частично и/или полностью замещёнными железомарганцевыми минералами. Фактически каждый такой бугорок образовался как бугор пучения в осадках в процессе дегазации при вертикальном подъёме газовых струй (рис. 11). Глубинные газы могут выходить в воду через осадочный слой, не только

Рис. 11. Туффиты (подводная съёмка): a — горизонтальный лавовый покров, присыпанный осадками с многочисленными бугорками туффитов (размером менее 1 м в высоту) на поверхности дна; b — осадки с разноориентированными следами ряби и бугорками туффитов, не превышающими 1 м в основании; c — туффитовый конус высотой около 1 м на осадках, перекрывающих базальтовое ложе, образованный в результате дегазации. На поверхности туффита развита многочисленная фауна; d — островок спёкшихся осадков (1.5 м по длинной стороне) — литифицированных, насыщенных пепловыми частицами, с поселившейся на них кремниевой губкой; e — осадки, спёкшиеся в процессе дегазации вдоль трещины (показана стрелкой) в подстилающих базальтах (мощность трещины — 30 см); f — граница лити-фицированных, пропитанных газом, насыщенных пепловыми частичками осадков и обычных фоновых осадков. a — Кальдера вулкана Пюи де Фоль; b — Рудное поле Юбилейное: c—f — Восточный борт рифтовой долины, подводная гора 17º09'

Fig. 11. Tuffites (underwater photography). a — horizontal lava sheet covered with sediments with numerous tuffite mounds (less than 1 m high) on the bottom surface; b — sediments with differently oriented ripple marks and tuffite mounds not exceeding 1 m at the base; c — tuffite cone about 1 m high on sediments overlapping the basalt bed, formed as a result of degassing. Numerous fauna is developed on the tuffite surface; d — islet of sintered sediments (1.5 m along the long side) — lithified, saturated with ash particles, with a silica sponge settled on them; e — sediments fused during degassing along a crack in the underlying basalts (crack thickness is 30 cm. The crack is shown by the arrow); f — boundary between lithified, gas-saturated, ash-rich sediments and normal background sediments. a — Puy de Fol volcano caldera; b — Yubileynoye ore field; c—f — Eastern edge of the rift valley, seamount 17°09'

вертикально, но и горизонтально растекаясь в нём, спекая, литифицируя и насыщая осадки вулканическим пеплом и стёклами. Подобные литифицирован-ные, насыщенные пеплом и стёклами осадки наблюдались в восточном борту рифтовой долины на склоне щелевого вулкана (вулканическая гора 17º09'), в осадочном слое вдоль трещины в подстилающих базальтах (рис. 11, e, f).

Выводы

На дне Атлантического океана в пределах Российского разведочного района выявлены разнообразные признаки процессов дегазации, в том числе видимые активные высачивания, выходящие на поверхность дна. Наиболее яркими признаками дегазации являются трещины и каналы как в подстилающих породах, так и в перекрывающих их осадках. При этом в бортах трещин и на поверхности дна вокруг трещин и каналов образуются ореолы спёкшихся, литифици-рованных осадков.

Ячейки Бенара впервые выявлены в пределах Российского разведочного района. Они появляются на поверхности осадков в результате прохождения через них тёплых газовых струй, возможно водорода, т. к. метан относится к охлаждающим газам.

Изменение структуры и цвета осадков (по сравнению с фоновыми), а также их литификация связаны с пропиткой осадочной толщи восходящими диффузными потоками газонасыщенных флюидов.

Многочисленные холмы, сложенные раздробленными базальтами с литифицированными осадками на поверхности обломков, и даже частично с ячейками Бенара на таких осадках, расположенные на выровненных подстилающих породах, перекрытых осадками, относятся к структурам дегазации, образованным по типу «бугров пучения».

Формирование небольших бугорков (размером не более 1 м в высоту) спёкшихся осадков, насыщенных пепловыми частицами, частично или полностью оже-лезнёнными, на базальтовых лавовых покровах, присыпанных осадками, отнесены нами к одной из форм образования туффитов в процессе дегазации.

Глубинные газы могут не только подниматься к поверхности дна по вертикальным каналам, но и, достигнув поверхности дна, растекаться в слое осадков горизонтально, спекая, литифицируя и насыщая их вулканическим пеплом.

Бактериальные маты и скопление двустворчатых моллюсков напрямую связаны с процессами дегазации и указывают на места их выходов на дне.

В литературе, посвящённой океаническим хребтам, упоминается о газовых струях, зафиксированных в придонной водной толще, и их составе, а рельеф дна, изменения в структуре осадочной толщи, связанные с дегазацией, практически не изучались. Необходимо уделять больше внимания этой проблеме, несомненно имеющей связь с формированием рельефа дна и с изменением климата на Земле.

Автор благодарит рецензентов за замечания и рекомендации при подготовке статьи к публикации, а также главного инженера Океанской поисково-съёмочной партии В. Б. Малина за помощь в оформлении карты и схемы Российского разведочного района.