Процессы лесообразования в узкополосных насаждениях водоохранного значения

Автор: Рыбалкина Н.В., Тунякин В.Д., Сыромятников В.Ю., Рыбалкин Б.А.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Лесоведение и лесоводство

Статья в выпуске: 3, 2020 года.

Бесплатный доступ

Изложены результаты исследований лесообразовательного процесса в водоохранных насаждениях (29-110-летнего возраста) сложного состава за 80-летний период. Проанализировано взаимовлияние древесных пород, показано снижение жизнеспособности ясеня и развитие элементов леса. Рассмотрена жизнеспособность дуба, липы и клена остролистного. Изучено естественное формирование благонадежного подлеска из бересклета европейского. Отмечена его роль в повышении водоохранной способности насаждения. Методология исследований типична для стационарных опытов по агролесомелиорации.

Лесная полоса, структура насаждения, породный состав, жизнеспособность древостоя, подрост, подлесок, самосев

Короткий адрес: https://sciup.org/143172990

IDR: 143172990 | УДК: 630.182.21 | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2020.3.02

Текст научной статьи Процессы лесообразования в узкополосных насаждениях водоохранного значения

Процессы лесообразования в узкополосных насаждениях водоохранного значения / Н.В. Рыбалкина,

В.Д. Тунякин, В.Ю. Сыромятников, Б.А.Рыбалкин. – DOI 10.24419/LHI.2304-3083.2020.3.02. – Текст: электронный // Лесохозяйственная информация: электрон. сетевой журн. – 2020. – № 3. – С. 17–26. URL:

В настоящее время в России насчитывается около 2,7 млн га защитных лесных полос, в том числе примерно 1,2 млн га полезащитных, остальные относятся к противоэрозион-ным и водоохранным. В Воронежской обл., по состоянию на 2004 г., площадь лесных насаждений водоохранного значения составляла 44,9 тыс. га.

В последние годы, особенно после засухи 2010 г., наблюдается массовое усыхание и распад лесных полос. Причины этого явления разные. Так, многие исследователи считают, что главные причины гибели лесных насаждений – ухудшение климатических условий и пожары [1–3]. Однако не только засуха может быть причиной гибели лесных насаждений. Глобальные изменения климата на планете одинаково воздействуют на все защитные лесные насаждения, но не все насаждения деградируют, есть вполне жизнеспособные лесные полосы из березы и тополя, которые тоже подверглись засухе 2010 г. Почему они уцелели, необходимо изучать.

На наш взгляд, причиной гибели лесных насаждений может быть высокая густота древостоев лесных полос. В природе густота насаждений обусловлена этапом лесообразовательного процесса. В лесных полосах конкурентные отношения древесных пород регулируют рубками ухода. На основе технологий лесохозяйственных уходов, применяемых в лесном хозяйстве, профильными научно-исследовательскими организациями были разработаны рекомендации по рубкам ухода в лесных полосах. К сожалению, рубки ухода проводили в основном в исследовательских целях и в небольших объемах.

Доля изъятия деревьев при рубках ухода всегда оставалась спорной. В настоящее время этот вопрос еще не решен – на развитие древостоя, его жизнеспособность, а в конечном итоге, на процесс лесообразования влияют свет, влага, вредители и болезни, размещение лесного насаждения в ландшафте и другие факторы. В искусственно созданных узкополосных лесных насаждениях лесообразовательный процесс остается малоизученным.

По данным Е.С. Павловского, лесная среда в лесных полосах Каменной Степи сформировалась в возрасте насаждений 26– 30 лет [4]. В настоящее время, когда наблюдается гибель значительного количества деревьев и даже распад некоторой части лесных полос, причем не только старовозрастных, но и средневозрастных, необходимо выяснить, действительно ли лесная среда в искусственно созданных лесных полосах может сформироваться в 26–30 лет или это только начало лесообразовательного процесса, которым необходимо управлять. Этот вопрос принципиален, так как объект наших исследований расположен на границе степной и лесостепной зон и формирование лесного фитоценоза здесь будет отличаться от классического процесса лесообразования в естественных лесах. Изучение лесообразовательного процесса в лесных полосах – новое и актуальное направление в агролесомелиоративной науке.

Лесорастительные условия юго-востока Центрально-Черноземной зоны в малой степени соответствуют произрастанию лесов, поэтому наши исследования посвящены состоянию созданных здесь узкополосных лесонасаждений водоохранного назначения.

Многие лесные полосы Каменной Степи в настоящее время достигли возраста спелости. Экстремальные погодные условия начала XXI в. резко ухудшили их состояние [5]. Объем необходимой выборки погибших деревьев в разы превышает существующие для санитарных рубок нормы. Насаждения лесных полос нуждаются в лесовосстановительных мероприятиях.

Исследования в этом направлении начались в 2015 г. в лесных полосах с преобладанием в составе березы повислой ( Betula pendula ) и ясеня обыкновенного ( Fraxinus excelsior ), которые в наибольшей степени испытали воздействие засухи 2010 г. Лесные полосы достигли соответственно 60- и 116-летнего возраста.

Исследования базировались на методах, разработанных Г.Ф. Морозовым в его фундаментальном труде «Учение о лесе» [6]. Из шести направлений, рассмотренных Г.Ф. Морозовым, мы остановились на изучении двух: 1) внутренние жизненные лесоводственные и экологические свойства древесных пород; 2) само насаждение, в котором происходит процесс лесообразования.

В развитии лесного насаждения может быть несколько циклов смены породного состава. Одни породы со временем отмирают, другие образуют древостой, где главной будет другая порода. Поэтому важнейшая задача – выявить породы, претендующие на лидерство в следующем цикле.

В соответствии с первым направлением изучали лесоводственно-экологические свойства древесных пород (жизнеспособность) путем сравнения материалов таксации прошлых лет с данными современного их состояния. К наиболее жизнеспособным относили древесные породы, которые преобладали по количеству стволов в насаждении.

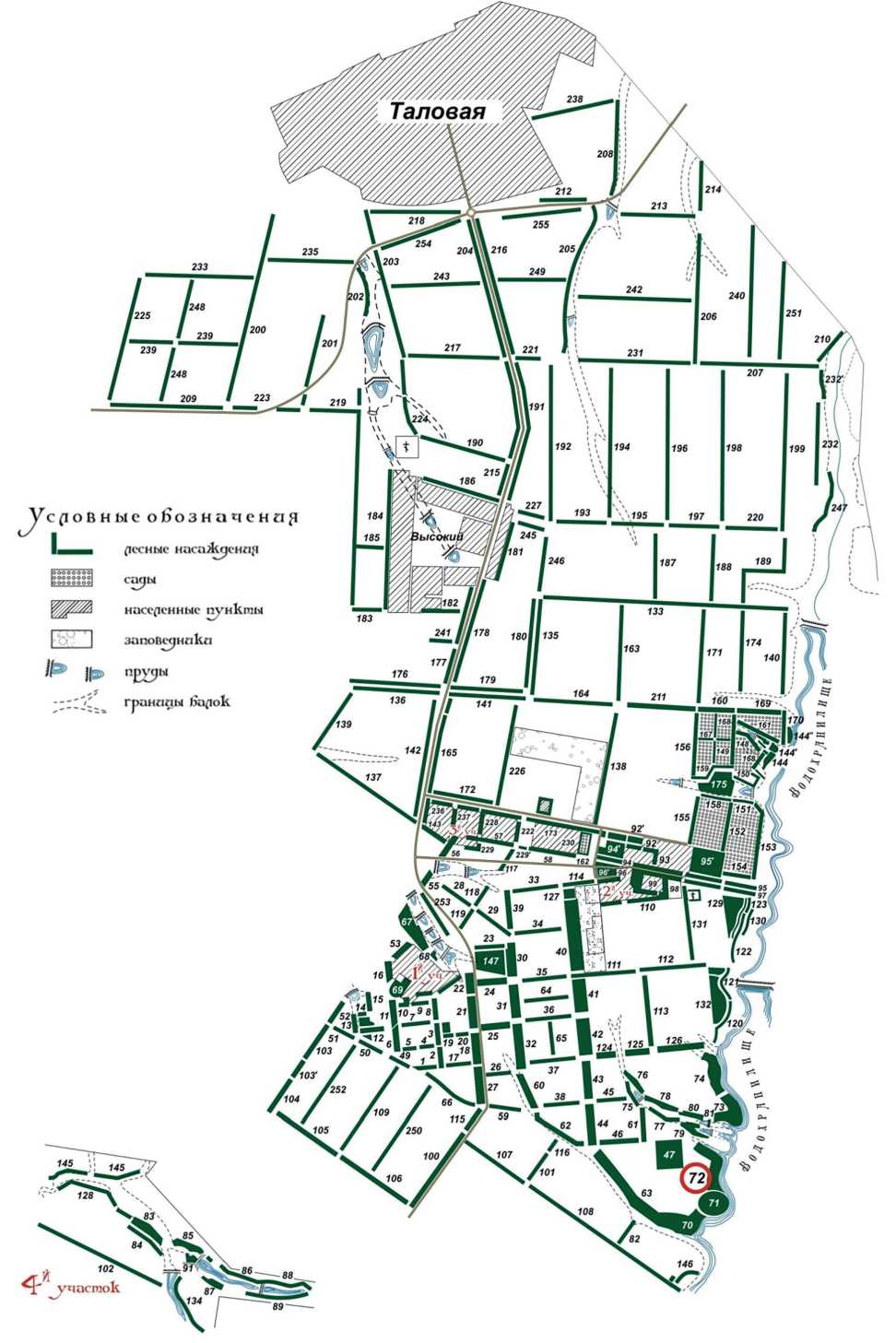

Объектом исследования факторов лесоо-бразования, динамики элементов фитоценоза была лесная полоса № 72, находящаяся в стадии распада (возраст 110 лет). Она расположена в водоохранной зоне Докучаевского водохранилища (рис. 1).

По второму направлению изучали самосев, подрост и подлесок. В 1936 г. Ю.В. Ключников выделил в лесной полосе № 72 пять участков семенного происхождения с разным соотношением главных древесных пород. В то время 29-летнее насаждение находилось в стадии жердняка, а пойма бывшей р. Таловой, в прибрежной зоне которой располагалась лесная полоса, представляла собой балку с редкими разобщенными водоемами (старицами), напоминающими о существовании здесь реки.

В год проведения первой таксации лесорастительные условия насаждения соответствовали типичным для склонового типа местности.

Чтобы проанализировать лесоводствен-но-экологические свойства древесных пород (жизнеспособность), выбрали 2 участка этого насаждения и сравнили таксационные описания разных лет: участок № 1 расположен на склоне крутизной до 13% и участок № 2 на склоне до 5% (табл. 1).

Таксацию лесных полос Каменной Степи 1952 г. проводили после строительства водохранилища. Часть лесной полосы № 72 была затоплена. За 16 лет после первой таксации 1936 г. много деревьев ясеня обыкновенного погибло. После проведения санитарных рубок в 1968 г. здесь сформировались условия для развития второго яруса. Деревьев второго яруса почти на 20% больше, чем первого.

Дифференциация деревьев во втором ярусе привела к образованию третьего яруса, который был выделен при таксации 1962 г. Третий ярус формировался не только из пород второго яруса, но и первого: дуба черешчатого, груши лесной, ясеня обыкновенного. Следует отметить, что преобладание ясеня обыкновенного в составе наблюдалось до 85-летнего возраста. Он успешно конкурировал с дубом в первом ярусе и тормозил развитие деревьев второго яруса, особенно дуба. Поэтому третий ярус мог быть образован благонадежным подростом и отстающими в росте деревьями второго яруса. Судя по тому, что таксацией 2002 г. выделен только один ярус, отсутствие второго и третьего ярусов можно объяснить проведением санитарных рубок после таксации 1992 г.

Наши исследования показали, что через 15 лет после таксации 2002 г. состав главных пород первого яруса остался прежним, но липа мелколистная перешла во второй ярус, который сформировался из отстающих в росте (ограниченно жизнеспособных) деревьев ясеня и дуба, жизнеспособных деревьев липы и благонадежного подроста клена остролистного. В предыдущих таксационных описаниях не указывали на наличие клена остролистного в течение 55 лет. Следовательно, он появился из семян, занесенных из соседних насаждений. На более пологом склоне нами выделен типичный для насаждения участок двухъярусного древостоя, где в первом ярусе в равном соотношении произрастают ясень обыкновенный и дуб черешчатый, единично встречаются ясень пушистый и липа мелколистная. Во втором ярусе представлены жизнеспособная липа мелколистная и корнеотпрысковый вяз густой.

Прогнозируя будущее изучаемого насаждения, необходимо обратить внимание на долю

Рис. 1. План размещения лесных полос в Каменной Степи

Таблица 1. Динамика породного состава древостоя лесной полосы за 110 лет

|

Год таксации |

Возраст насаждения, лет |

№ участка |

Ярус |

Состав древостоя |

Число деревьев, шт./га |

Запас древесины, м3/га |

Доля погибших деревьев, % |

|

1936 |

29 |

1 |

I II |

7Яо 2Д 1Бст + Лп ед. Б Лп, Д, Кт |

– |

70 |

– |

|

29 |

2 |

I II |

5 Яо 4Д 1Лп + Гр ед. Бст, Б Д, Гр, Лп |

– |

74 |

– |

|

|

1952 |

45 |

1 |

I |

5Яо 3Д 1Б 1В + Яп, Гр |

627 |

159 |

|

|

II |

4Лп 3Д 1В 1Яо1Гр + Яп ед. Ко |

911 |

22,8 |

4,3 |

|||

|

I |

6Яо 3Д 1Б + Гр, Яп |

345 |

152 |

||||

|

1962 |

55 |

1 |

II |

5Д 2Лп 2Яо 1Яп + В, Кяс |

336 |

41 |

3,0 |

|

III |

3Л 2Д 2В 1Гр 1Яо 1Кт + Яп |

571 |

12,7 |

||||

|

I |

8Яо 2Д |

342 |

327,1 |

||||

|

1992 |

85 |

1 |

II |

5Яо 2Яп 2Д 1Лп |

106 |

23,3 |

10,5 |

|

III |

5Лп 3Д 2Гр |

311 |

37,3 |

||||

|

2002 |

95 |

1 |

6Яо 4Д + Лп |

463 |

344 |

1,3 |

|

|

110 |

1 |

I |

6Яо 4Д |

277 |

411 |

||

|

2017 |

II |

3Яо3Лп2Д1Ко+В |

112 |

51,7 |

27 |

||

|

110 |

2 |

I |

5Яо 5Д ед. Яп, Лп |

268 |

393,7 |

||

|

II |

9Лп 1В |

145 |

38,46 |

16,4 |

Примечание. Яо – ясень обыкновенный ( Fraxinus excelsior ), Д – дуб черешчатый ( Quercus robur ), Бст – берест ( Betulis cortice ), Лп – липа мелколистная ( Tilia cordata ), Б – береза повислая ( Betula pendula ), Кт – клен татарский ( Acer tataricum ), Гр – груша лесная ( Pyrus pyraster ), Ко - клен остролистный ( Acer platanoides ), В - вяз густой ( Ulmus densa ), Яп - ясень пушистый ( Fraxinus crinitus ), Кяс - клен ясенелистный ( Acer negundo ).

погибших деревьев. На участке насаждения с преобладанием ясеня обыкновенного (участок № 1) в 85-летнем возрасте было 10,5% погибших деревьев, а в 110-летнем – 27%. На участке № 2 доля погибших деревьев составила 16,4%. Исходя из норм выборки при санитарных рубках последнее значение вполне допустимо, но состояние ясеня в первом ярусе ставит под сомнение дальнейшее существование этого насаждения. При оценке жизнеспособности древостоя на данный период оказалось, что 89% деревьев ясеня первого яруса ограниченно жизнеспособные. В ближайшие 2–3 года эти деревья погибнут, и в первом ярусе, сомкнутость крон которого и сейчас не превышает 0,5–0,6, останется только дуб черешчатый.

Таким образом, за 110-летний период искусственно созданное ясенево-дубовое насаждение прошло стадии от одноярусного до трёхъярусного. Третий ярус образовался за счет жизнеспособного подроста липы мелколистной и клена остролистного. Для подроста естественных лесов разработаны критерии оценки его жизнеспособности. В идеале протяженность кроны должна быть более половины высоты дерева [7–9]. У старовозрастных лесных полос такое маловероятно, но мы имеем пример удовлетворительного развития подроста ясеня обыкновенного, у которого протяженность кроны до его осветления не превышала 30% высоты дерева [10]. Состояние подроста изучаемого насаждения приведено в табл. 2.

Размещение подроста неравномерное, куртинами, но пространство между куртинами закрывают кроны дуба и деревьев второго яруса: липы мелколистной, клена остролистного и вяза густого, поэтому задернение этой территории не происходит. Судя по количеству подроста, формирование древостоя из него вполне реально. Второй резерв для поддержания оптимальной структуры водоохранного насаждения – самосев древесных пород.

Как видно из табл. 2, количество самосева клена остролистного и ясеня обыкновенного в

Таблица 2. Характеристика подроста и самосева в лесной полосе № 72 на разных элементах склона, по состоянию на 2017 г.

|

Часть склона |

Подрост |

Самосев |

||||||

|

средние |

число, шт./га |

средние |

||||||

|

порода |

число, шт./га |

высота, м |

диаметр, см |

доля ограниченно жизнеспособных деревьев, % |

высота, cм |

диаметр у корневой шейки, мм |

||

|

Верхняя часть склона |

Ко |

13 150 |

4,2 |

1,4 |

24,0 |

8300 |

27 |

3 |

|

Яо |

13 312 |

2,7 |

1,2 |

28,6 |

8600 |

34 |

4,5 |

|

|

В |

4 823 |

1,9 |

0,9 |

11,0 |

– |

– |

– |

|

|

Кт |

6 971 |

1,6 |

0,4 |

2,6 |

– |

– |

– |

|

|

Середина склона |

Ко |

4 170 |

3,5 |

3,6 |

– |

5000 |

26 |

3 |

|

Яо |

7 899 |

2,5 |

1,5 |

9,5 |

4900 |

30 |

6 |

|

|

В |

1 500 |

1,2 |

1,6 |

50,0 |

1530 |

18 |

3 |

|

|

Кя |

9 847 |

2,4 |

1,5 |

– |

1420 |

19 |

3,5 |

|

|

Кт |

5 800 |

0,9 |

1,4 |

1,5 |

830 |

17 |

3 |

|

|

Нижняя часть склона |

Ко |

16 650 |

3,4 |

1,5 |

33,0 |

1667 |

30 |

6 |

|

Яо |

12 459 |

2,2 |

0,8 |

7,7 |

810 |

27 |

4,5 |

|

|

В |

3 083 |

1,5 |

1,0 |

50 |

– |

– |

– |

|

|

Кя |

4 156 |

3,2 |

1,2 |

– |

– |

– |

– |

|

|

Лп |

9 925 |

2,9 |

2,4 |

50 |

– |

– |

– |

|

|

Кт |

5 830 |

2,0 |

0,6 |

17 |

– |

– |

– |

|

2017 г. достаточно для образования подроста, но, по опыту предыдущих наших исследований [11, с. 56], доля самосева, способного перейти в подрост, незначительна.

Подрост и подлесок подавляют развитие самосева. Только при определенных условиях, когда произойдет изреживание подлеска и подрост выйдет в следующий ярус, часть самосева сможет выжить и участвовать в составе подроста.

В полезащитных лесных полосах основная часть самосева находится в приопушечной зоне и «окнах», главным образом в верхней части склона.

В 1936 г., когда насаждению было 29 лет, сформировался густой подлесок из акации желтой, крушины и частично порослевой лещины. В материалах таксации 1952 и 1962 г. уже отмечали наличие подлеска средней густоты из караганы древовидной, клена татарского (Acer tataricum), бересклета европейского (Euonymus europaeus), жимолости татарской (Lonicera tatarica), свидины кроваво-красной (Cornus sanguineum) и лещины. На данный период в подлеске преобладает бересклет европейский, реже черемуха обыкновенная (Prunus padus), боярышник (Crataegus) и совсем мало караганы древовидной. Семена бересклета, вероятно, занесены птицами. Он размножается вегетативно и значительно усиливает водоохранные функции насаждения. Семена черемухи и боярышника также занесены под полог насаждения птицами и дикими животными.

Значительную роль в усилении водоохранных функций насаждения играет лесная опушка. При закладке полосы со стороны поля создавали опушку из трех рядов лоха узколистного ( Elaeagnus angustifolia ). В настоящее время ее ширина варьирует от 15 до 17 м. Лох из состава выпал полностью, а густая опушка состоит из боярышника кроваво-красного ( Crataеgus sanguinea ), клена татарского, клена ясенелистного, тёрна ( Prunus spinоsa ) и корнеотпрыскового береста.

Таким образом, на основе исследований можно сделать следующие выводы.

В лесных полосах Каменной Степи подлесок присутствует в изобилии и многообразен по породному составу.

В результате изучения динамики структуры водоохранного насаждения от возраста жердняка (29 лет) до возраста спелости (110 лет) получены новые знания, которые помогут оптимизировать технологию правильного содержания защитных насаждений в условиях Центрального Черноземья, обеспечивающую их долголетнее функционирование.

Установлено, что ясень обыкновенный и ясень пушистый по жизнеспособности уступают дубу черешчатому. Вяз густой оказался на последнем месте в составе старовозрастного насаждения.

К 50–55-летнему возрасту под пологом древостоя защитного насаждения появляется подрост главных и сопутствующих пород. В подлеске исчезают лещина, лох и карагана.

С увеличением возраста насаждения лесная опушка расширяется в сторону поля. В будущем её породный состав изменится, в составе будут преобладать клен ясенелистный, боярышник кроваво-красный и тёрн.

Список литературы Процессы лесообразования в узкополосных насаждениях водоохранного значения

- Terrier, A. Disturbance legacies and paludification mediate the ecological impact of an intensifying wildfire regime in the Clay Belt boreal forest of eastern North America / A. Terrier, M. Girardin, A. Cantin // Journal of vegetation science. - May 2015. - P. 588-682.

- Schunk, C. Forest fire danger rating in complex topographyresults from a case study in the Bavarian Alps in autumn 2011 / C. Schunk, C. Wastl, M. Leuchner // Natural hazards and earth system sciences. - 2013. - P. 2157-2167.

- Bastida, F. When drought meets forest management: Effects on the soil microbial community of a Holm oak forest ecosystem / F. Bastida, R. Lopez-Mondejar, P. Baldrian // Science of the total environment. - Apr. 20. - 2019. - Р. 276-286.

- Павловский, Е.С. Лесоводственные особенности агролесомелиоративных насаждений в Каменной Степи: дисс. … д. с.-х. н./ Е.С. Павловский. - М., 1968.

- О лесохозяйственных уходах в системе лесных полос Каменной Степи / В.С. Вавин, А.Г. Ахтямов, В.Д. Тунякин, А.В. Попов // Агролесомелиорация в 21 веке: состояние, проблемы, перспективы. Фундаментальные и прикладные исследования: матер. Междунар. научно-практич. конф. молодых ученых и специалистов. - Волгоград: ВНИАЛМИ, 2015. - С. 45-49.

- Морозов, Г.Ф. Учение о лесе: изд. 7-е / под ред. проф. В.Г. Нестерова. - М.-Л.: Гослесбумиздат, 1949. - 456 с.

- Бебия, С.М. Дифференциация деревьев в лесу, их классификация и определение жизненного состояния древостоев / С.М. Бебия // Лесоведение. - 2000. - № 4. - С. 35-43.

- Грязькин, А.В. Возобновительный потенциал таежных лесов (на примере ельников Северо-Запада России) / А.В. Грязькин. - СПб.: СПбГЛА, 2001. - 186 с.

- Дерюгин, А.А. Динамика состояния популяции ели в насаждениях, формирующихся после рубки березовых древостоев с сохранением подроста [Электронный ресурс]/ А.А. Дерюгин // Лесохозяйственная информация. - 2017. - № 1. - С. 16-23. - URL: http://lhi.vniilm.ru

- Вавин, В.С. Об эффективности постепенно-выборочных рубок возобновления в лесных полосах / В.С. Вавин, В.Д. Тунякин, Н.В. Рыбалкина // Научный альманах. - 2016. - № 11-2(25). - С. 468-473.

- Тунякин, В.Д. Лесовосстановительные рубки и возобновление дуба в лесных полосах Каменной Степи: дисс.. канд. с.-х. н. / В.Д. Тунякин. - Волгоград: ВНИАЛМИ, 1980.