Процессы лесовозобновления в лесах г.о. Тольятти

Автор: Саксонов С.С., Файзулин А.И., Быстрова Е.Д., Конева Н.В.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Наземные экосистемы

Статья в выпуске: 1 т.31, 2022 года.

Бесплатный доступ

Имея высокое природоохранное значение, регулярная оценка процессов лесовосстановления на территориях, подвергшихся пирогенному воздействию и последующим рубкам - необходимость, обусловленная сложными эдафическими факторами. В настоящем исследовании произведена оценка двух протекающих, созависимых процессов - естественного и искусственного лесовозобновления. При анализе выявлено практически полное отсутствие естественного возобновления Pinus sylvesris L., на пострадавших в процессе пирогенеза площадях и в сохранившимся пологе, что объясняется сложными климатическими и фитоценотическими факторами. Искусственное восстановление не приносит должного результата по причине сложных сукцессионных связей.

Естественное лесовосстнаовление, лесостепь, искусственное лесовосстановление, pinus sylvestris l, городские леса тольятти

Короткий адрес: https://sciup.org/148325615

IDR: 148325615 | УДК: 630.181 | DOI: 10.24412/2073-1035-2022-10435

Текст научной статьи Процессы лесовозобновления в лесах г.о. Тольятти

В городских лесах Тольятти потери коренных древостоев вследствие крупных лесных пожаров 2010 года составили более 30%.

Изучение принципов естественного лесовосстановления в определённых условиях позволяет сделать вывод о дальнейшем развитии экосистемы лесного массива (Колданов, 1966). Однако исследования, совместные с практикой лесного хозяйства показывают, что развитие благонадёжного подроста естественного возобновления Pinus sylvestris L. в условиях лесостепной зоны – паллиативный процесс (Чураков и др., 2020).

Изучение естественного возобновления древесных аборигенных средообразователй ( Pinus sylvestris L., Quercus robur L., Tilia cordata Mill.) в пригородных лесах г.о. Тольятти осложнено редкой встречаемостью участков с ним. Для Populus tremula L. или Betula pendula Roth – карти-

на обратная. Большая часть площадей зарастает вегетативно подвижными видами (Саксонов и др., 2011).

Все основные древесные виды Тольяттинского лесничества, исключая Pinus sylvestris L., способны к размножению двумя типами – вегетативно и семенным. Так как семенной тип размножения связан с существенными рисками сохранения подроста, на возобновление Pinus syl-vestris L. оказывает значительно большее количество факторов.

Для лесов Поволжья установлено, что естественное возобновление сосны протекает различно в зависимости от типа леса. Под пологие леса для благоприятного хода роста естественного возобновления необходимы весьма специфические условия развития.

На благополучность естественного возобновления Pinus sylvestris значительное воздействие оказывает семенная продуктивность взрослых особей. Семена Pinus sylvestris распространяются преимущественно анемохорией, однако в редких случаях распространению способствуют и животные (Азниев, 1956). В целом география распространения семян невелика – не более 200 м при пике на 11–15 метрах от источника обсеменения (Луферов, 2022).

Сосна, имея ксероморфную структуру хвои, мощную корневую систему, в состоянии пере- жить длительную засуху (Санников, 1992). Однако на ранних стадиях своего развития сосна очень требовательна к влаге. Оптимальное содержание влаги для прорастания семян на супесчаных и песчаных почвах составляет 25%, минимальное – 10%, максимальное – 50% (Попов, 1954). Даже кратковременное пересушивание почвы может повлечь за собой гибель проросших семян. Влажность субстрата важна и для подроста 1–3 летнего возраста (Санников 1976). Именно после 3–5 лет засухоустойчивость возрастает.

Для прорастания семян необходима хорошая освещённость, так как свет стимулирует прорастание семян (Самофал, 1928). Для прорастания оптимум освещённости составляет 70-80%. Рост всходов при 10–15% значительно ухудшается, при 5–6% происходит гибель проростков (Карманова, 1970). Недостаток освещённости может повлечь развитие грибных заболеваний (Чураков, 2012).

С точки зрения конкурентной способности сосны в фитоценозе необходимо отметить, что успешность естественного возобновления сосны зависит от суммарного проективного покрытия напочвенной растительности. Особенно отрицательно на подрост сосны влияет покров из злаков. Они быстро образуют дернину, мешающую прорастанию семян и росту всходов (Фетисова, 2013).

Условия, указанные выше, в Тольяттинском лесничестве встречаются не часто. В основном они представлены насаждениями Populus tremula L. возрастом больше 10–15 лет, находящейся в процессе выпадения вблизи материнского полога. Также встречаются участки молодняков в относительно ненарушенном насаждении, на окнах в лесных сообществах.

Quercus robur L., как указывалось выше, способен к размножению вегетативно или семенным способом. Являясь светолюбивой породой, даже при обильном обсеменении, в сомкнутом пологе не способен создать надёжный подрост (Лосиц-кий, 1963). Для сеянцев первой пары листьев оптимальная освещенность может составлять 70– 80% без рисков гибели, причём длительность освещения может составлять 10–14 часов (Янба-ев и др., 2019). Однако всходы и сеянцы первых годов жизни чувствительны к температурному режиму – продолжительные бесснежные заморозки убивают неодревесневшие побеги. Являясь одним из основных лесообразующих видов в лесостепной зоне, засухоустойчив. Высокопродуктивные дубравы лесостепи растут при влажности воздуха 52…56%, средней годовой температуре воздуха 8…9°С, осадках 450…525 мм в год, в т.ч. 200 мм за вегетационный период (Лосицкий,

-

1963 ). На Тольяттинских песчаниках подрост Quercus robur L. может расти на песках, обеспеченных влагой (тип леса А2-4 по Погребняку ). Однако подобные условия редки в Тольяттинском лесничестве.

В конкурентном отношении семенной подрост Quercus robur L. не активен. Погибает от затенения злаками и многими кустарниками. С другой стороны, межвидовая конкуренция может оказывать положительный эффект на развитие подроста. При совместном развитии Quercus robur L. и Lonicera tatarica L., например, скорость роста корней Quercus robur увеличивается, и благоприятность исхода возобновления возрастает. Однако в природе подобные явления нечасты и применение на практике подобного метода всё же относится к лесохозяйственному регулированию (Саксонов, 2019). С точки зрения лесоводства, естественное лесовосстановление может быть стихийным или регулируемым. Однако ввиду того, что в Тольяттинском лесничестве методы регулирования естественного возобновления не применяются, и данной работе лесово-дственные практики по этому направлению не могут быть учтены. Лесоводственная практика получившая распространение на территории Тольяттинского лесничества – создание лесных культур.

Создание лесных культур с участием Pinus sylvestris наряду с естественным лесовозобновлением является одним из основных и распространённых способов создания и восстановления лесов (Бобринев, 2015). Лесные культуры обладают многими особенностями естественного фитоценоза, но в отличие от него формируются и развиваются в результате деятельности человека. Преимуществом искусственного лесовосстановления является возможность формирования древостоев с заданными хозяйственными характеристиками.

Для лесных экосистем города Тольятти лесо-водственные мероприятия по искусственному лесовосстановлению могут являться одним из главных факторов, оказывающих влияние на развитие пострадавших от пожаров 2010 года и последующих рубок.

На всей пострадавшей от катастрофических лесных пожаров территории с 2011 года производились лесовосстановительные мероприятия. Так как в зимний период 2014 года основной массив рубок был закончен, то наибольший объём посадок пришёлся на весну 2014 года, в который было высажено более полутора миллионов сеянцев. В целом, с 2011 по 2022 год, вся территория во многом неоднократно перепахивалась и засаживалась сеянцами сосны в различных комбинациях с Betula pendula. Эффективность по- добных темпов лесовосстановления при используемой методике вызывает вопросы (Романов и др., 2013; Бобринев, 2015; Саксонов, 2020; Мак-ров и др., 2018)

Методика лесовосстановительных работ стандартная для всех участков. В первую очередь горельник расчищался от остатков древесины, затем распахивался плугом ПКЛ-70, бороздами с расстояниями от середины 2,5–3 м. Лесопосадочная техника практически не применялась. Основной инструмент при посадке – меч Колесова. Высаживали культуры весной и осенью (Макаров и др., 2018). Важно отметить, что в методике, а также в проектах лесовосстановления обязательно предоставлена схема уходов за лесными культурами, которая должна включать в себя ежегодную механизированную или ручную очистку лесокультурной площади от нежелательной растительности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для получения общей картины изменений состояния лесных экосистем с 2019 года нами ведётся ряд исследований, направленный на изучение состояния территории пригородных лесов г.о. Тольятти. Направление исследований определено выражением изменения морфологии ландшафта. При исследовании ставились задачи по изучению породного состава, возрастной структуры, типа места условий произрастания, виды и степени антропогенной нагрузки.

Учёт подроста и подлеска производился на следующих видах ландшафта:

-

• насаждения с долей в первом ярусе Pinus sylvestris <80%;

-

• насаждения с долей лиственных пород <80%;

-

• смешанные насаждения;

-

• территории, подвергшиеся зарастанию мягколиственными породами;

-

• остепнённые участки.

Пробные площади закладывались с большой дифференциацией по размерам. Минимальные по размеру площади (до 50 м2) закладывались для изучения состояния подроста сосны. Средние по величине (до 0,2 га) для дуба и клёна остролистного. Максимальные (до 1 га) закладывались для изучения подроста мягколиственных пород).

Определение локаций с естественным возобновлением производилось маршрутным и аэрокосмическим способами. Густота подроста устанавливалась глазомерно с применением сплошного учёта. По результатам учёта определялись показатели численности подроста на пробной площади с последующим переводом на 1 га.

По состоянию подрост разделён на три категории: жизнеспособный, нежизнеспособный и сухой. Жизнеспособный подрост характеризовался следующими признаками: густое охвоение или облиствение; зелёная или тёмно-зелёная окраска хвои или листьев; заметно выраженная му-товчатость; островершинная или конусообразная симметричная крона; протяжённость кроны не менее 1/3 длины ствола в группах и 1/2 – у отдельных особей; прирост вершинного побега не менее прироста боковых ветвей верхней половины кроны; гладкая или мелкочешуйчатая кора без лишайников. Для определения высотной структуры подроста использовали общепринятую классификацию: мелкий (высотой до 0,5 м), средний (высотой 0,51–1,5 м) и крупный (выше 1,5 м) (Колданов, 1966).

Аналогичным образом на пробных площадях учитывался подлесок.

Полученный материал обрабатывался методами математической статистики с помощью приложения Microsoft Excel.

Анализ приживаемости лесных культур с 2014 по 2017 года, производился по архивным инвентаризационным карточкам весеннеосеннего периода. С осени 2018 по весну 2022 года инвентаризация лесных культур производилась в полевых условиях по методике, предусмотренной Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25 марта 2019 № 188 «Об утверждении Правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений».

На каждом участке закладывали по несколько пробных площадей, учётных отрезков, располагая их равномерно по всей площади лесных культур или по диагонали участков через равные промежутки в зависимости от величины участка, занятого лесными культурами. Для определения приживаемости культур размер пробных площадей или длина учётных отрезков составляла: при площади участка до 3 га – не менее 5% от общей площади или длины посадочных рядов; от 3 до 5 га – не менее 4%; от 5 до 10 га – не менее 3%; от 10 до 50 га – не менее 2%; от 50 до 100 га – не менее 1,5%; 100 га и более – не менее 1% . В зависимости от положения участка (рельеф, крутизна склона, и т.п.) и равномерности распределения растений на площади этот процент может увеличиваться (Приказ Министерства…, 2019).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Исследование естественного возобновления Pinus sylvestris на указанной группе площадей осложнено тем, что данные территории прошли искусственное лесовосстановление с применени- ем в качестве главной породы Pinus sylvestris. Характерным признаком естественного подроста является нахождение его вне середины посадочной борозды или явные возрастные отличия. Соблюдение подобных перечисленных условий об- наруживается редко. Стандартный тип ТЛУ на пробной площади – СДТР Б2.

Характеристика естественного лесовосстановления представлена в табл. 1.

Таблица 1

Характеристика естественного лесовосстановления в пригородных лесах г.о. Тольятти Characteristics of natural reforestation in suburban forests of Togliatti

|

п/ п |

Вариант, рельеф, тип лесорастительных условий |

сЗ Ч О к и са сЗ |

& О СП |

Возобновление, экз./га |

|||||

|

О X СП |

o' |

О |

S о а в д |

о S |

О |

||||

Насаждения с долей в первом ярусе Pinus sylvestris L. <80%

|

1 |

Вершина дюны Полнота 0,4 СДТР А1 |

С |

2-4 |

- |

216 |

- |

3 |

271 |

10С |

|

2 |

Низина дюны Полнота 0,5 СДТР В2 |

С |

2-20 |

122 |

1054 |

3200 |

210 |

4586 |

10ОС+Кл+С+Дн |

Насаждения с долей в первом ярусе Pinus sylvestris L. >80%

|

3 |

Пологий склон СДТР В2 |

2-7 |

1687 |

2112 |

411 |

14 |

4224 |

5ДН1ЛП3КЛ1С |

|

|

4 |

Ровный участок Полнота 0,5 СДТР В2 |

2-11 |

2144 |

2747 |

1211 |

166 |

6268 |

8ДН2ОС+КЛ |

|

|

5 |

Ровный участок Полнота 0,5 СДТР В2 |

2-9 |

1774 |

2481 |

311 |

- |

4566 |

8ДН1С1Б |

Территории, подвергшиеся зарастанию мягколиственными породами, остепенённые участки

|

6 |

Списанные лесные культуры Полнота 0,3 СДТР В2 |

О |

2-6 |

4167 |

1560 |

1477 |

844 |

8084 |

10ОС+Кл+Дн+Ос |

|

7 |

Списанные лесные культуры Полнота 0,2 СДТР В2 |

О |

2-8 |

216 |

68 |

24 |

32 |

340 |

7Ос3Б+Кл+С |

|

8 |

Списанные лесные культуры Полнота 0,3 СДТР В2 |

О |

2-4 |

1201 |

2014 |

654 |

141 |

4010 |

8Ос+1Дн+Б+Кл+Яз |

|

9 |

Списанные лесные культуры Полнота 0,2 СДТР В2 |

О |

7-10 |

640 |

122 |

871 |

301 |

1934 |

5Ос2Б+1Дн+Яз |

В составе насаждений жизнеспособный подрост Pinus sylvestris встречается единично и в большинстве случаев является нежизнеспособным.

Значительный показатель количества возобновления на единицу площади встречается на открытых участках в случае выпадения взрослой особи из полога или на опушечных местах вбли- зи материнского полога. Естественные сомкнутые молодняки имеют 3 класс возраста.

Естественное возобновление твердолиственных пород идёт более активно. Способ учёта – ленточный. Для насаждений с преобладанием Pinus sylvestris было заложено 8 пробных площадей на определённом виде ландшафта.

Наибольшее количество всходов дуба было обнаружено в южной части лесного массива при полноте 0,4 смешанного насаждения, однако только 22,4% оказались жизнеспособными. Наибольшее количество подроста Acer platanoides L.

представлено в смешанном насаждении, среди которых 19,2% жизнеспособны. Возобновление липы было обнаружено лишь в одном месте. В Тольяттинском лесничестве мягколиственные породы представлены берёзой и осиной. Подрост или подлесок в приспевающих, спелых и перестойных насаждений носит единичный характер.

Наибольшее развитие он получает на нарушенных территориях. Возрастная структура крайне неоднородна и зависит напрямую от давности нарушения территории (пожаром, рубкой или мероприятиями по искусственному лесовосстановлению).

В соседнем Ставропольском лесничестве, естественного возобновления хозяйственноценных пород имеет более высокие показатели (Рязапов, Кабанов, 2011).

Изначально исследования искусственного лесовосстановления проводился на лесных культурах, являющимися посадками осени 2014 года. Лесорастительные условия и характеристика пробных площадей представлены в табл. 2.

Лесокультурные площади в прошлом представляли собой приспевающие и спелые насаждения, во многом со значительным участием Quercus robur . Однако при ведении лесовосстановительных работ в схемах смешения дуб не участвует, что, вероятно, является ошибкой ле-совосстановителей.

Инвентаризация лесных культур, созданных осенью 2014 года, была возможна лишь до осени 2019 – весны 2020 года, так как ввиду низкой имеющем схожие условия и в целом являющимся продолжением островного бора, на свежих гарях обнаруживается заметный подрост Pinus sylvestris. В Ульяновской области встречаемость

приживаемости и активного развития «малоценных лесных пород», площади были списаны и подверглись расчистке. Средняя приживаемость по годам представлена в табл. 2 .

Таблица 2

Характеристика пробных площадей для исследования искусственного лесовосстановления в пригородных лесах г.о. Тольятти

Characteristics of trial areas for the study of artificial reforestation in suburban forests of the city of Togliatti

|

№ пробной площади |

Площадь |

Схема смешения |

Состав древостоя до пожара |

Тип леса /ТЛУ |

|

1 |

5,4 |

4С4Б2Яз |

10С+Б+ДН |

СДТР В2 |

|

2 |

2,5 |

6С4Б |

8С1ДН1ЛП |

СДТР В2 |

|

3 |

1 |

6С4Б |

7С2С1ДН+ОС |

СДТР В2 |

|

4 |

3,5 |

6С4Б |

7С3ДН |

СТР А2 |

|

5 |

10 |

7С3Б |

8С2ДН |

СТР А2 |

|

6 |

2,4 |

10С |

8С1С1ДН |

СДТР В2 |

|

7 |

4,4 |

6С4Б |

8С1С1ДН |

СД С2 |

|

8 |

1,3 |

6С4Б |

7С3С |

СДТР В2 |

|

9 |

0,8 |

6С4Б |

6С3С1ДН+ОС |

СДТР В2 |

|

10 |

30 |

6С4Б |

С2С2ДН |

СД С2 |

С 2016 по 2019 год инвентаризационные мероприятия не проводились. Однако значительное снижение приживаемости отмечено уже по итогам перового вегетационного периода. Стоит отметить, что с 2014 по 2015 гг. снижение приживаемости обусловлено в первую очередь климатическими условиями, так как агротехнические уходы выполнялись в соответствии с проектом лесных культур. С 2016 года по 2019 год агротехнические уходы не проводились.

Ввиду различий в экологических требованиях к условиям развития у разных пород деревьев, была оценена по породная приживаемость. Средняя приживаемость представлена в табл. 3.

При инвентаризационных обследованиях учитывались только культивируемые породы. В на- стоящее время все площади заросли малоценными насаждениями осины. Преимущественное лидерство Pinus sylvestris обусловлено значительно меньшей требовательностью к экологическим условиям, что позволяет ей лучше выдерживать конкуренцию с осиной.

Отмечается практически полная гибель ясеня, в некоторых случаях берёзы. Существенно снижаются показатели приживаемости сосны.

Вегетационный период 2014 года характерен очень небольшим количеством осадков (94 мм). Осадки выпадали неравномерно и преимущественно осенью. ГТК за данный период составил 0,4. Отклонения от многолетней нормы составляют 4–5 единиц.

Средняя приживаемость исследуемых лесных культур на пробных площадях для исследования искусственного лесовосстановления в пригородных лесах г.о. Тольятти

The average survival rate of the studied forest crops on trial areas for the study of artificial reforestation in suburban forests of the city of Togliatti

|

№ п/п |

Площадь участка |

Средняя приживаемость л/к, % |

||

|

2015 г. |

2016 г. |

2019 г. |

||

|

1 |

5,4 |

58,6 |

47,5 |

4,9 |

|

2 |

2,5 |

28,3 |

26,8 |

9,1 |

|

3 |

1 |

31,6 |

24,3 |

4,5 |

|

4 |

3,5 |

29,3 |

27,3 |

8,8 |

|

5 |

10 |

51,7 |

28,4 |

0,4 |

|

6 |

2,4 |

36,8 |

33,3 |

7 |

|

7 |

4,4 |

41,1 |

28 |

6,8 |

|

8 |

1,3 |

63,6 |

26,7 |

11,3 |

|

9 |

0,8 |

27 |

26,4 |

15 |

|

10 |

30 |

37,9 |

27,4 |

5,3 |

|

Средняя приживаемость |

40,59±4,14 |

29,61±2,11 |

7,31±1,27 |

|

В последующие годы приживаемость падала в среднем на 20% и в конечном итоге лесные культуры практически полностью погибли.

Высокие тенденции отпада в первый год сохраняются на всех лесокультурных площадях. Для получения полной картины приживаемости с 2019 года закладывались пробные площади на культурах, прошедших один вегетационный период (табл. 4). При инвентаризационных обследованиях учитывались только культивируемые породы. В настоящее время все площади заросли малоценными насаждениями осины.

Таблица 4

Характеристика пробных площадей с культурами, прошедших один вегетационный период Characteristics of trial areas with crops that have passed one growing season

|

№ |

Площадь |

Тип лесорастительных условий |

Схема смешения |

Приживаемость в первый год |

|

1 |

4,1 |

СТР А2 |

6С4Б |

43 |

|

2 |

4,7 |

СДТР Б2 |

7С3Б |

36,2 |

|

4 |

1,2 |

СДТР Б2 |

6С4Б |

46,7 |

|

5 |

4,0 |

СДТР Б2 |

6С4Б |

56,3 |

|

6 |

2,0 |

СДТР Б2 |

7С3Б |

38,8 |

|

7 |

22,8 |

СТР А2 |

6С4Б |

25 |

|

8 |

5,7 |

СДТР Б2 |

6С4Б |

25 |

|

9 |

4,9 |

СТР А2 |

7С3Б |

36,4 |

|

Средняя приживаемость |

38,3±3,12 |

|||

Как видно из таблицы, динамика отпада в Тольяттинском лесничестве сохраняется.

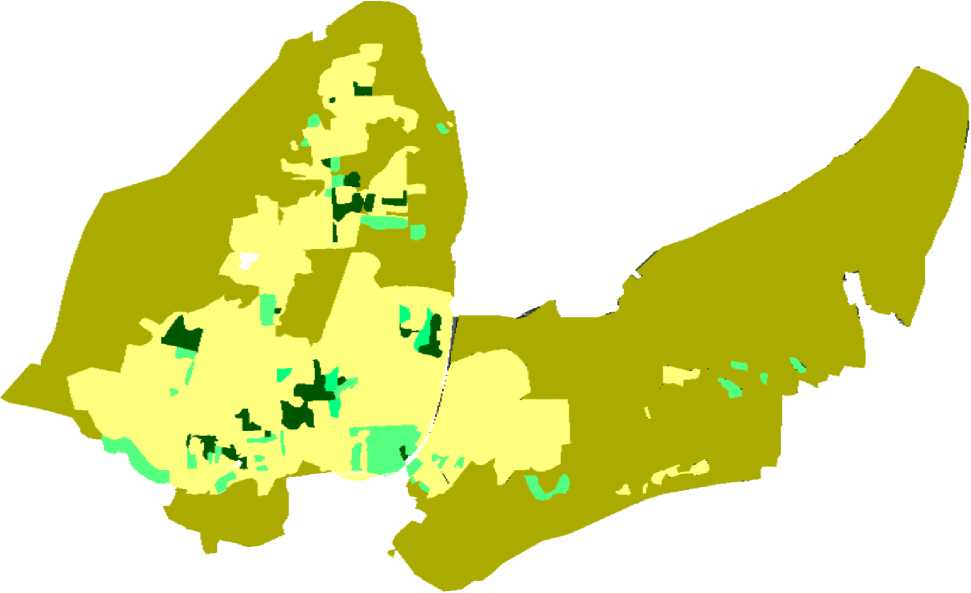

Картина с неудачным лесовосстановлением носит не абсолютный характер (рис. 1). На пострадавшей площади имеются выжившие лесные культуры с приживаемостью 80% и более, представленные в основном посадками 2013 года.

При оценке эффективности лесовосстановления на всей территории лесничества применялся аэрокосмический метод. Используя надстройку параметров вегетационного индекса NDVI, в программе «EOS Crop Monitoring», были выделены зоны по приживаемости (табл. 5).

Рис. 1. Дифференциация приживаемости лесных культур в г.о. Тольятти.

Fig. 1. Differentiation of survival rate of forest crops in the city of Togliatti.

Таблица 5

Приживаемость лесных культур по категориям в пригородных лесах г.о. Тольятти Survival rate of forest crops by category in suburban forests of Togliatti

|

№ п/п |

Категория приживаемости |

Характеристика, шт/га |

Площадь |

Цветовое обозначение на рисунке 4 |

|

1. |

Хорошая |

800-1100 |

99,07 |

|

|

2. |

Удовлетворительная |

400-800 |

166,03 |

|

|

3. |

Неудовлетворительная |

>400 |

1823,9 |

|

|

4. |

Ненарушенные территории |

- |

Лесные культуры, показавшие хорошую приживаемость в будущем, при благоприятных климатических условиях могут служить источником обсеменения остальной территории г.о. Тольятти.

На ранних стадиях развития основной фактор, влияющий на жизненное состояние высаженных сеянцев, – климат (Бобринев, Пак, 2015). Засушливость климата, а также расположение лесокультурных площадей на открытых участках ведёт к угнетению, к появлению слабого посадочного материала. В летний период почва прогревается до 42°С. В зимний период при бесснежных заморозках проявляется эффект вымерзания.

Климатические условия, взятые за исследуемой период, характерны сильной засушливо- стью, что является основным фактором, влекущим гибель лесных культур на ранних стадиях развития, на которых корневая система сеянцев слаборазвита и не способна добывать влагу из глубоких водоносных горизонтов. Следовательно, почвенная влага, доступная для сенцев, берётся исключительно из атмосферных осадков.

Величина среднего гидротермического коэффициента за исследуемый период позволяет отнести территорию Тольяттинского лесничества к сухой, что характерно, скорее, для южной границы зоны полупустыни, чем лесостепи. Колебания значений ГТК для зон неустойчивого увлажнения значительны и связаны с неравномерностью выпадения осадков за годы исследования (табл. 6).

Гидроклиматическая характеристика г.о. Тольятти за вегетационный период 2014–2020 гг. Hydro-climatic characteristics of Togliatti for the growing season 2014–2020

|

Год |

ГТК |

Средняя t |

Кол-во осадков |

|

2014 |

0,59 |

18,22 |

162,5 |

|

2015 |

0,68 |

19,52 |

129,2 |

|

2016 |

0,72 |

19,34 |

209,6 |

|

2017 |

0,93 |

16,92 |

210,4 |

|

2018 |

0,37 |

18,56 |

107,7 |

|

2019 |

0,69 |

17,28 |

193,3 |

|

2020 |

0,61 |

17,74 |

154,4 |

|

Среднее |

0,65±0,11 |

18,2±0,7 |

166,72±32 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Практически полное отсутствие на гарях и других территориях, подверженных коренному изменению сообществ, объяснятся осложнёнными эдафическими условиями, слабым плодоношением материнского полога, а также обширностью нарушения территорий.

На основе полученных данных можно сделать вывод, что на территории пригородных лесов г.о. Тольятти на более влажных почвах Pinus sylve-stris сменяют Populus tremula и Betula pendula . На сухих – идут процессы остепнения.

В условиях песков при сильном испарении влаги из почвы создание устойчивых лесных культур сопряжено с большим риском.

Проведение агротехнических уходов в соответствии с проектами создания лесных культур имеет две стороны. С одной стороны, травянистая растительность предохраняет почву от пересыхания и способствует накоплению влаги. Но в отношении лесных культур травянистая растительность вступает в конкурентную борьбу за питательные вещества. В силу большей скорости роста травянистая растительность может оказывать эффект затенения, что также оказывает двойственное влияние.

Конкуренция на лесокультурных площадях оказывает значительное влияние на развитие сеянцев. Значительная часть культур погибает непосредственно в течение последующих пяти лет,

СПИСОК

Список литературы Процессы лесовозобновления в лесах г.о. Тольятти

- Азниев Ю.Н. О плодоношении и качестве семян сосны в древостоях разного возраста сосняка-брусничника // Сб. научных трудов Белорус. лесотехн. ин-та. 1956. С. 101-112.

- Антипенко Л.А., Берснева Т.А., Вуколова И.А., Справочник лесничего. М.: ВНИИЛМ, 2003. 641 с.

- Бабич Н.А., Мерзленко М.Д. Лесоводство. Искусственное лесовосстановление. М.: Юрайт, 2020. 184 с.

- Бобринев В.П., Пак Л.Н. Динамика роста лесных культур сосны обыкновенной, созданных посадкой сеянцев пучками // Международный научно-исследовательский журнал. 2015. № 10-3(41). С. 21-24.

- Временная методика определения рекреационных нагрузок на природные комплексы при организации туризма, экскурсий, массового повседневного отдыха и временные нормы этих нагрузок ОСТ 56-100-95 «Методы и единицы измерения рекреационных нагрузок на лесные природные комплексы».

- Карманова И.В. Экспериментальное изучение роста и развития подроста ели, сосны и клена при разных режимах питания и освещенности // Естественное возобновление древесных пород и количественный анализ его роста. М., 1970. – С. 54-84.

- Колданов В.Я. Смена пород и лесовосстановление. М.: Лесная промышленность, 1966. 171 с.

- Лосицкий К.Б. Восстановление дубрав. М.: Сельхозиздат, 1963. 359 с.

- Луферов А.О. Распространение естественного возобновления сосны обыкновенной в зависимости от расстояния до потенциальных источников обсеменения // Труды БГТУ. Серия 1: Лесное хозяйство, природопользование и переработка возобновляемых ресурсов. 2022. № 1(252). С. 26-35.

- Матвеев С.М. Дендроиндикация динамики состояния экосистем сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) в лесостепи: автореф. дис. … д-ра биол. наук. Воронеж, 2004. 40 с.

- Янбаев Р.Ю., Хисматуллин М.Р., Янбаева В.Ю., Одинцов Г.Е. О конкурентоспособности подроста дуба черешчатого в широколиственных лесах Южного Урала // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. 2019. № 4 (52). С. 70-73.

- Макаров В.П., Зима Ю.В., Малых О.Ф., Банщикова Е.А. Опыт, состояние и перспективы создания культур Pinus sylvestris L. в степных борах Восточного Забайкалья // Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. 2018. № 2(362). С. 9-22. DOI 10.17238/issn0536-1036.2018.2.9

- Фетисова А.А., Грязькин А.В., Ковалев Н.В., Гуталь М. Оценка естественного возобновления хвойных пород на сплошных вырубках в условиях Рощинского лесничества // Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. 2013. № 6 (336). С. 9-18.

- Попов Л.В. Водные свойства лесной подстилки и её влияние на появления и приживаемость всходов сосны и ели: автореф. дис. … канд. биол. наук. М., 1954. 21 с.

- Саксонов С.В., Сенатор С.А., Раков Н.С., Шиманчик И.П., Давыдова И.В. Постпирогенные сукцессии в тольяттинских городских лесах: возможные сценарии развития // Синергетика природных, технических и социально-экономических систем. 2011. № 9. С. 25-29.

- Приказ Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области от 17 августа 2012 г. № 215 «Об утверждении лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на территории Самарской области, в новой редакции».

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25 марта 2019 №188 «Об утверждении Правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений».

- Романов Е.М., Нуреева Т.В., Еремин Н.В. Искусственное лесовосстановление в среднем Поволжье: состояние и задачи по совершенствованию // Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия: Лес. Экология. Природопользование. 2013. № 3(19). С. 5-19.

- Рязапов Р.И., Кабанов С.В. Подпологовая освещенность в старовозрастных сосняках естественного происхождения Южной части Приволжской возвышенности и ее влияние на жизненность подроста сосны // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2011. № 3(77). С. 54-60.

- Рязапов Р.И., Кабанов С.В. Подпологовая освещенность в старовозрастных сосняках естественного происхождения Южной части Приволжской возвышенности и ее влияние на жизненность подроста сосны // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2011. № 3(77). С. 54-60.

- Саксонов С.С. Влияние засух на приживаемость лесных культур // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2020. Т. 29, № 4. С. 37-42. DOI 10.24411/2073-1035-20120-10354

- Саксонов С.С. Оценка влияния жимолости татарской (Lonicera tatarica) на дубовые насаждения // Вклад молодых учёных в аграрную науку: Материалы Международной научно-практической конференции.

- Кинель: Самарская государственная сельскохозяйственная академия, 2019. С. 40-42.

- Самофал С.А. Энергия прорастания и всхожесть семян // Труды по лесному опытному делу. 1928. Вып. 5 (69). С. 229-259.

- Санников С.Н. Возрастная динамика биологии сосны обыкновенной в Заруралье // Труды Ин-та экологии растений и животных Урал. НЦ АН СССР. Свердловск. 1976. Вып. 101. С. 124-165.

- Санников С.Н. Экология и география естественного возобновления сосны обыкновенной. М.: Наука, 1992. 264 с.

- Указ Губернатора Ульяновской области от 24 Января 2019 года № 4 «Об утверждении лесного плана Ульяновской области на 2019–2028 годы».

- Чураков Б.П. Битяев С.Г, Чураков Р.А. Естественное лесовозобновление в очагах корневой губки // Лесоведение. 2020. № 5. С. 474-480.

- Чураков Б.П., Чураков Д.Б. Лесная фитопатология. СПб.: Лань, 2012. 448 с.