Продолжительность сезонов года и древесные растения в Санкт-Петербурге

Автор: Фирсов Геннадий Афанасьевич, Фадеева Инна Вадимовна

Журнал: Hortus Botanicus @hortbot

Рубрика: Природа ботанических садов

Статья в выпуске: 17, 2022 года.

Бесплатный доступ

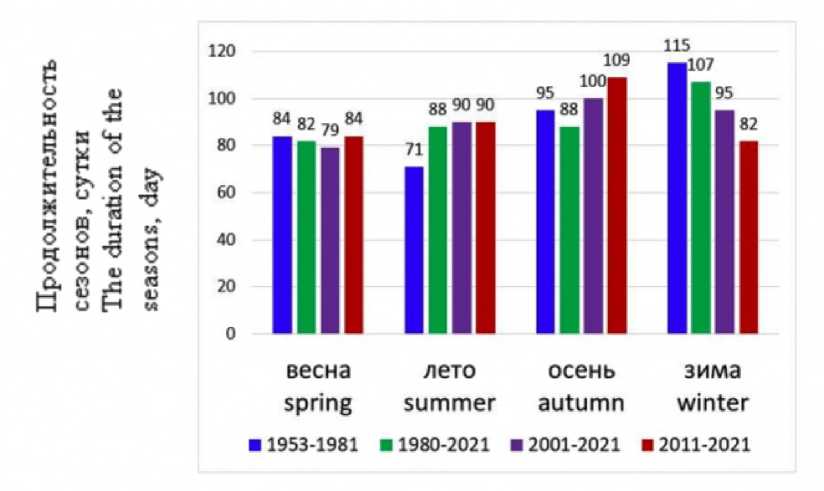

В Ботаническом саду Петра Великого Ботанического института имени В. Л. Комарова РАН непрерывный фенологический мониторинг ведётся постоянно с 1980 г. Анализ сроков наступления и продолжительности сезонов за 42 года наблюдений (1980-2021 гг.) показал, что продолжительность зимнего сезона по сравнению с периодом 1953-1981 гг. сократилась с 32 % до 29 % года, а если брать только XXI век (2001-2021 гг.) - то до 26 %. Летний сезон увеличился с 19 % до 24 % года. Наблюдается небольшая тенденция к сокращению весны (с 23 % до 22 % года), за счёт более раннего наступления лета. В условиях потепления климата Санкт-Петербурга осенний период первых двух десятилетий XXI в. имеет тенденцию к удлинению, особенно второй половины осени. В таких условиях древесные растения, у которых окончание вегетации было вынужденным и прерываемым морозами, теперь успевают её завершить и подготовиться к зимовке. Более мягкие зимы способствуют расширению культурного ареала теплолюбивых экзотов. Наблюдения за индикаторами Календаря природы позволяют дать фенологическую оценку короткопериодных колебаний климата и его современного потепления с использованием многолетней дендрофенологической и метеорологической информации.

Фенологический мониторинг, времена года, ботанический сад, санкт-петербург, древесные растения, изменения климата

Короткий адрес: https://sciup.org/147238806

IDR: 147238806 | УДК: 581.543,

Текст научной статьи Продолжительность сезонов года и древесные растения в Санкт-Петербурге

В основе сезонных явлений природы лежит сезонная изменчивость количества солнечной радиации, поступающей на единицу площади и определяющей сезонный ход погоды (Шульц, Родионов, 1964). Общепринятое разделение года на 4 сезона вызывается, прежде всего, изменениями температуры поверхности Земли. На территории Санкт-

Петербурга и Ленинградской области отчётливо выражены все четыре сезона года (Булыгин, Шульц, 1983). На основании смены аспектов природы сезоны подразделяются на подсезоны и феноэтапы (Булыгин, 1982). В отличие от астрономических, фенологические сезоны не имеют твёрдых календарных границ, амплитуда погодичных колебаний в окрестностях Санкт-Петербурга может превышать 50 суток. Основными понятиями фенологии являются фенодаты, то есть календарные даты наступления данного сезонного явления и фенологические интервалы – то есть длительность периода между двумя сезонными явлениями. Основным методом изучения сроков наступления сезонных явлений служат фенологические наблюдения, которые применяются для визуальной регистрации сроков наступления как абиотических, так и биологических сезонных явлений (Шульц, 1970). В ботанических садах России фенологические наблюдения уже давно фактически признаны обязательными (Александрова и др., 1975; Фирсов, Смирнов, 2012). Главной, а часто и самостоятельной частью фенологической характеристики объекта или территории, является Календарь природы. Он основан на фенологической периодизации – подразделении года на различающиеся между собой фенологические периоды – сезоны, подсезоны (субсезоны) и феноэтапы, каждому из которых свойственно специфическое состояние объектов живой и неживой природы и особое их взаимодействие (Булыгин, 1980).

В настоящее время на базе феностационара Ботанического сада Петра Великого Ботанического института имени В. Л. Комарова РАН (БИН), в сотрудничестве с феностационаром Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С. М. Кирова (ЛТУ) продолжают проводиться наблюдения по двум долговременным фенологическим программам: «Календарь природы Северо-Запада России» и «Биоклиматический мониторинг». Последняя предусматривает фенологическую оценку короткопериодных колебаний климата и его современного потепления c использованием многолетней дендрофенологической и метеорологической информации. Кроме того, уточняется фенологическая (то есть – естественная) периодизация годичного цикла развития ландшафта, проводится изучение фенологического биоритма различных групп растений, осуществляется оценка ритмо-адаптивных связей у местных и интродуцированных древесных пород, оценка связи уровней адаптации, толерантности и продуктивности местных и интродуцированных древесных растений с короткопериодными колебаниями климата и обусловленными ими явлениями биоклиматической цикличности. Исследования, проводившиеся со второй половины XX века кафедрой ботаники и дендрологии ЛТУ под руководством ныне покойного проф. Н. Е. Булыгина продолжают его ученики (Фирсов и др., 2008, 2009, 2010 и др.). При этом уточняются микроклиматические особенности Санкт-Петербурга и их воздействие на интродуцированную и местную дендрофлору, а также сроки прохождения фенофаз древесных растений в разных районах города (Фирсов, Фадеева, 2009a). Фенологические наблюдения важны для оценки сроков и особенностей цветения, периодичности и обилия плодоношения, для оценки продуктивности местных и интродуцированных древесных растений (Фирсов и др., 2015; Фирсов, Фадеева, 2020a,б).

Ботанический сад Петра Великого – давно и по праву один из важнейших центров интродукции растений на Северо-Западе России (Фирсов, Ярмишко, 2021), в то же время это важный фенологический центр (Фирсов, 2016а,б,в). Наблюдения по программе Календаря природы ведутся здесь непрерывно с 1980 г. Таким образом, имеются довольно продолжительные фенологические ряды, которые нуждаются в обработке.

В настоящей статье проанализированы даты наступления и длительности четырёх основных сезонов года в этом фенологическом стационаре: зимы, весны, лета и осени за 42летний период 1980-2021 гг. Рассмотрены тенденции в смещении сроков наступления сезонов. Н. Е. Булыгин и Г. Э. Шульц (1983) опубликовали фенологический календарь природы за период 1953-1981 гг. с датами наступления сезонов и субсезонов года. Это позволяет сравнить их с современными данными конца XX - начала XXI вв.

За начало зимы и начало весны авторами статьи приняты метеорологические идикаторы: устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 оС в сторону понижения и повышения соответственно. Другим, ранее используемым в Санкт-Петербурге индикатором наступления зимы, является установление устойчивого снежного покрова, но, в условиях потепления климата, он становится менее точным. В участившиеся тёплые зимы снег может появляться и стаивать в течение зимы неоднократно, и устойчивый снежный покров может отсутствовать вовсе.

На первом феноэтапе подсезона "Снеготаяние" появляются проталины на открытых местах, прилетают первые перелётные птицы (грачи и скворцы). За период 1953-1981 гг. средняя дата начала весны была 24 марта ± 20 сут. (Булыгин, Шульц, 1983). Индикаторами наступления лета являются зацветание сирени венгерской (Syringa josikaea Jack. fil.), шиповника майского (Rosa majalis Herrm.) и других видов шиповника, начало цветения малины ( Rubus idaeus L.). По Н. Е. Булыгину, Г. Э. Шульцу (1983) лето наступало 16 июня ± 11 сут. На первом этапе подсезона "Начало осени" начинают расцвечиваться листья у берёзы повислой (Betula pendula Roth) и березы пушистой (Betula pubescens Ehrh.). В прошлом за 29 лет наблюдений (1953-1981 гг.) дата наступления осени была - 26 августа ± 12 сут. Дата начала подсезона "Первозимье" у Н. Е. Булыгина и Г. Э. Шульца (1983) - 29 ноября ± 20 сут.

Объекты и методы исследований

Объектами исследования являются древесные растения интродуцированной и местной дендрофлоры в Санкт-Петербурге и дендрофеноиндикаторы Календаря природы. Исследование выполнено в феностационаре Ботанического сада Петра Великого БИН РАН. Использованы литературные данные по интродукции древесных растений и результаты собственных наблюдений. Ежегодная оценка обмерзания проводится с начала 1980-х гг. по шкале П. И. Лапина (1967): 1 - отсутствие повреждений, 2 - подмерзание хвои и концов однолетних побегов, 3 - обмерзание годичных побегов, 4 - обмерзание побегов старше года, 5 - обмерзание растения до уровня снега, 6 - обмерзание растения до корневой шейки, 7 -вымерзание растения с корнем. В работе использованы данные метеостанции "Санкт-Петербург" Северо-Западного межрегионального территориального управления федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Обозначения фенофаз даны по Н. Е. Булыгину (1979). Естественная периодизация года приводится по Н. Е. Булыгину (1982).

Принятые обозначения: СТ1 - первый феноэтап подсезона "Снеготаяние", НЛ1 - первый феноэтап подсезона "Начало лета", НО1 - первый феноэтап подсезона "Начало осени", ПРз - "Первозимье" или начало зимы.

Результаты и обсуждение

Древесные растения Санкт-Петербурга, как культивируемые, так и дикорастущие, находятся под влиянием потепления климата (Мелешко и др., 2010; Фирсов и др., 2010;

Фирсов, 2014; Фирсов, Волчанская, 2021). В Санкт-Петербурге повысились зимние минимальные температуры воздуха, заметно сократилась продолжительность сильных морозов и повторяемость холодных зим. В таких условиях очень важно проследить, остаются ли постоянными или смещаются и как сроки наступления сезонов года и удельный вес (их процентное соотношение) в годичном цикле развития природы.

В таблице 1 приводятся фактические данные календаря природы, даты наступления и продолжительность всех четырёх сезонов года, за период 42 лет наблюдений, 1980-2021 гг. В графе 2 приводится дата начала предшествующей зимы, так, для 1980 года это 29 ноября 1979 г. В графах 4, 6, 8, 10 указана ежегодная продолжительность каждого из четырёх сезонов года.

Таблица 1. Даты наступления и продолжительность сезонов года в Ботаническом саду Петра Великого в Санкт-Петербурге

Table 1. Dates of beginning and duration of year seasons in Peter the Great Botanic Garden at Saint-Petersburg

|

Годы |

Первозимье (ПРз) предшествующей зимы |

Снеготаяние первый этап (СТ1) |

Дли-тель-ность зимы |

Начало лета первый этап (НЛ1) |

Дли-тель-ность вес-ны |

Начало осени первый этап (НО1) |

Дли-тель-ность лета |

Первозимье (ПРз) |

Дли-тель-ность осени |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

1980 |

29 ноября |

28 марта |

120 |

10 июня |

74 |

24 августа |

75 |

29 октября |

66 |

|

1981 |

29 октября |

22 марта |

144 |

06 июня |

76 |

28 августа |

83 |

12 ноября |

76 |

|

1982 |

12 ноября |

13 марта |

121 |

15 июня |

94 |

26 августа |

72 |

08 декабря |

104 |

|

1983 |

08 декабря |

14 марта |

96 |

25 мая |

72 |

24 августа |

91 |

11 ноября |

79 |

|

1984 |

11 ноября |

28 марта |

138 |

28 мая |

61 |

22 августа |

86 |

10 ноября |

80 |

|

1985 |

10 ноября |

14 марта |

124 |

15 июня |

93 |

04 сентября |

81 |

16 ноября |

73 |

|

1986 |

16 ноября |

06 марта |

110 |

05 июня |

91 |

23 августа |

79 |

03 декабря |

102 |

|

1987 |

03 декабря |

22 марта |

109 |

11 июня |

81 |

30 августа |

80 |

07 ноября |

69 |

|

1988 |

07 ноября |

21 марта |

135 |

30 мая |

70 |

22 августа |

84 |

30 октября |

69 |

|

1989 |

30 октября |

26 января |

88 |

24 мая |

119 |

23 августа |

91 |

16 ноября |

85 |

|

1990 |

16 ноября |

29 января |

74 |

26 мая |

118 |

26 августа |

92 |

12 ноября |

78 |

|

1991 |

12 ноября |

18 марта |

126 |

09 июня |

83 |

04 сентября |

87 |

05 декабря |

92 |

|

1992 |

05 декабря |

29 февраля |

86 |

08 июня |

100 |

30 августа |

83 |

24 октября |

55 |

|

1993 |

24 октября |

14 марта |

141 |

29 мая |

76 |

31 августа |

94 |

05 ноября |

66 |

|

1994 |

05 ноября |

30 марта |

145 |

06 июня |

68 |

27 августа |

82 |

03 ноября |

68 |

|

1995 |

03 ноября |

14 февраля |

103 |

31 мая |

107 |

20 августа |

81 |

01 ноября |

73 |

|

1996 |

01 ноября |

24 марта |

144 |

09 июня |

77 |

08 сентября |

91 |

11 декабря |

94 |

|

1997 |

11 декабря |

29 марта |

108 |

11 июня |

74 |

06 сентября |

87 |

17 ноября |

72 |

|

1998 |

17 ноября |

27 марта |

130 |

08 июня |

73 |

03 сентября |

87 |

08 ноября |

66 |

|

1999 |

08 ноября |

18 марта |

130 |

06 июня |

80 |

29 августа |

84 |

07 ноября |

70 |

|

2000 |

07 ноября |

14 марта |

128 |

02 июня |

80 |

02 сентября |

92 |

17 декабря |

106 |

|

2001 |

17 декабря |

30 марта |

103 |

03 июня |

65 |

28 августа |

86 |

14 ноября |

78 |

|

2002 |

14 ноября |

17 марта |

123 |

28 мая |

72 |

31 августа |

95 |

03 ноября |

64 |

|

2003 |

03 ноября |

23 марта |

140 |

09 июня |

78 |

3 сентября |

86 |

06 декабря |

94 |

|

2004 |

06 декабря |

13 марта |

98 |

05 июня |

84 |

30 августа |

86 |

17 ноября |

79 |

|

2005 |

17 ноября |

31 марта |

134 |

07 июня |

68 |

31 августа |

85 |

04 декабря |

95 |

|

2006 |

04 декабря |

29 марта |

115 |

04 июня |

67 |

26 августа |

83 |

20 января |

147 |

|

2007 |

20 января |

02 марта |

41 |

31 мая |

90 |

05 сентября |

97 |

05 ноября |

61 |

|

2008 |

05 ноября |

07 марта |

123 |

30 мая |

84 |

02 сентября |

95 |

08 декабря |

97 |

|

2009 |

08 декабря |

28 марта |

110 |

01 июня |

65 |

01 сентября |

92 |

05 декабря |

95 |

|

2010 |

05 декабря |

26 марта |

111 |

25 мая |

60 |

04 сентября |

102 |

21 ноября |

78 |

|

2011 |

21 ноября |

01 апреля |

131 |

03 июня |

63 |

26 августа |

84 |

01 января |

128 |

|

2012 |

01 января |

02 апреля |

92 |

01 июня |

60 |

28 августа |

88 |

28 ноября |

92 |

|

2013 |

28 ноября |

04 апреля |

127 |

31 мая |

57 |

01 сентября |

93 |

11 января |

132 |

|

2014 |

11 января |

09 февраля |

29 |

25 мая |

106 |

02 сентября |

100 |

22 декабря |

111 |

|

2015 |

22 декабря |

20 февраля |

60 |

04 июня |

105 |

27 августа |

84 |

27 декабря |

122 |

|

2016 |

27 декабря |

27 января |

31 |

25 мая |

119 |

27 августа |

94 |

02 ноября |

67 |

|

2017 |

02 ноября |

28 февраля |

118 |

15 июня |

108 |

30 августа |

76 |

07 января |

130 |

|

2018 |

07 января |

01 апреля |

84 |

25 мая |

54 |

05 сентября |

103 |

26 ноября |

82 |

|

2019 |

26 ноября |

15 марта |

109 |

27 мая |

73 |

25 августа |

90 |

26 января |

154 |

|

2020 |

26 января |

09 февраля |

14 |

4 июня |

116 |

01 сентября |

89 |

07 декабря |

97 |

|

2021 |

07 декабря |

24 марта |

107 |

30 мая |

67 |

28 августа |

90 |

27 ноября |

91 |

За этот период времени, от зимы 1979/80 до 2020/21 г. самым ранним началом зимнего сезона было 24 октября 1993 г. (дата устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через 0 оC в сторону понижения). При этом, в октябре наступление зимы отмечено только в 3 случаях: кроме 1993 г., это 29 октября 1981 г. и 30 октября 1989 г. Заметим, что ни одного такого случая не было в XXI веке. Самая поздняя дата начала зимы бывает в январе. Таких случаев пять, и все в XXI веке. Это 20 января 2007 г., 1 января 2012 г., 11 января 2014 г., 7 января 2018 г. и, наконец, 26 января 2020 г. Наблюдается тенденция к более позднему отодвиганию сроков наступления зимы (и, соответственно, к продлению осени). Это подтверждается также тем, что в XX веке в декабре зима наступала в 4 случаях: 8 декабря 1983 г., 3 декабря 1987 г., 5 декабря 1992 г. и 11 декабря 1997 г. В XXI веке за такой же интервал лет таких случаев уже 8, от 17 декабря 2001 г. до 7 декабря 2021 г. Во всех остальных, преобладающих, случаях зима наступает в ноябре.

Самые ранние сроки окончания зимы - в январе. Таких случаев всего 3: 26 января 1989 г. (рекордное значение), 29 января 1990 г. и 27 января 2016 г. В феврале это случалось 6 раз, от 29 февраля 1992 г. до 9 февраля 2020 г. А самые поздние значения - в апреле. Таких случаев, как и в январе, тоже три: 1 апреля 2011 г., 2 апреля 2012 г. и 4 апреля 2013 г. Наибольшее число случаев завершения зимы - в марте. Что касается продолжительности зимы, то рекордное значение, 147 сут., было в 1994 г. В XX веке случаев с длительностью зимнего периода более 140 сут. было всего четыре. Кроме выше отмеченного, это также 1981 г. - 144, 1993 г. - 141 и 1996 г. - 144 суток. В XXI веке такое было лишь однажды: 140 суток в 2003 г.

Самыми короткими зимами в XX веке с длительностью менее 100 сут. были: 96 сут. - 1983 г., 88 сут. - 1989 г., 74 сут. - 1990 г., 86 сут. - 1992 г., всего 4 случая. В XXI веке ситуация заметно изменилась, таких случаев уже 8, вдвое больше, а также появились короткие и очень короткие зимы. Изучению аномально тёплой зимы 2006/07 г. было посвящено отдельное исследование Г. А. Фирсова с соавторами (2008), та зима стала рекордно короткой на тот период времени - 41 сут. Позже её превзошли зимы 2013/14 г. (29 сут.) и 2015/16 г. (31 сут.). И наиболее короткой за весь период наблюдений стала зима 2019/20 г. -всего лишь в течение 13 сут., когда температура воздуха устойчиво достигала отрицательных значений. Январь 2020 г. (1,5 оC) оказался самым тёплым январём в истории инструментальных метеорологических наблюдений в Санкт-Петербурге, при этом с положительной температурой воздуха (до того самым тёплым был январь 1925 г.: -0,4 оC). Минимальная температура воздуха за зиму 2019/20 г.: -8,9 оC (5 февраля) стала самой тёплой с 1939 г., возможно, и за весь период наблюдений. С 9 февраля среднесуточная температура стала устойчиво положительной (индикатор наступления весны), а февраль оказался месяцем с положительной температурой воздуха (0,6 оC). Можно заметить, что положительная месячная температура в феврале - очень редкое явление, такими были до этого всего 3 года - февраль 1974 г. (0,1 оC), 1989 г. (0,6 оC) и 1990 г. (1,7 оC) за весь период наблюдений с 1752 г. Март 2020 г., как и февраль, был уже с положительной температурой воздуха (2,2 оC) и очень тёплым. Таким образом, зима 2019/20 г. стала самой короткой в истории: период с устойчивой отрицательной температурой продолжался всего 14 сут., с 26 января по 8 февраля, после чего температура снова достигла положительных значений.

Очевидно, если потепление климата будет продолжаться, то может наступить такой период, когда будет отсутствовать устойчивая среднесуточная отрицательная температура воздуха. Тогда суточная температура может стать положительной в течение всего года. Можно заметить, что на начальный период этого ряда пришлись две холодных зимы, 1984/85 и особенно 1986/87 гг., катастрофические последствия которых на древесные растения в С.-Петербурге описаны в литературе (Комарова и др., 1988; Фирсов, Фадеева, 2009б и др.). В дальнейшем подобных зим с такими последствиями для деревьев и кустарников не было (хотя и случались неблагоприятные холодные зимы).

Весна (сезон начинается с даты устойчивого перехода средней суточной температуры воздуха через 0 оC в сторону повышения и заканчивается за день до зацветания Syringa josikaea - явления-индикатора начала лета) имеет тенденцию к сокращению: с 23 % до 22 % года по сравнению с данными Н. Е. Булыгина и Г. Э. Шульца (1983). Это можно объяснить более бурными и быстрыми весенними процессами на фоне более высоких температур. Что приводит к более раннему наступлению летнего сезона. Это подтверждается данными инструментальных метеорологических наблюдений. Если мы сравним среднемесячную температуру мая за 1980-2000 гг. (10,9 оC) и 2001-2021 гг. (12,1 оC) то в XXI веке она повысилась на 1,2 оC.

Соответственно, летний сезон (лето начинается с зацветания Syringa josikaea и заканчивается за день до начала изменения на осеннюю окраски листьев у Betula pendula и Betula pubescens - явления-индикатора наступления осени) увеличился с 19 % до 24 % года.

Прежде всего за счёт более раннего начала. Если в прошлом лето наступало в середине июня (средняя дата за 1953-1981 гг. - 16 июня), то сейчас всё чаще дата его начала смещается на май. В XX в. таких случаев уже 9 из 21.

Самое раннее начало наступления осени отмечено 22 августа 1984 г., а самое позднее -в 1996 г., 8 сентября. Окончание осени (отмечается за день до устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через 0 оC в сторону понижения - метеорологического явления-индикатора наступления зимы), то есть за самое раннее - 23 октября 1992 г., а самое позднее - 26 января 2019 г. Если мы рассмотрим продолжительность осеннего периода, то самая короткая осень была в 1992 г. - 55 сут. (с 30 августа до 23 октября). Этому году немного уступали годы 2007 (61 сут.) и 2002 (63 сут.). В XX в. было 3 случая с длительностью осени более 100 сут. В XXI в. таких уже 7 случаев, при рекордном значении в 2006 г. - 148 сут. Это показывает на тенденцию удлинения осеннего периода, особенно его второй половины, в современных условиях потепления климата первых двух десятилетий XXI века (табл. 2).

Таблица 2. Продолжительность сезонов года в Санкт-Петербурге

Table 2. Duration of year seasons at Saint-Petersburg

|

Сезон года |

1953-1981 гг. (Булыгин, Шульц, 1983) |

1980-2021 гг. |

2001-2021 гг. |

|

Зима |

29 ноября – 23 марта, |

26 ноября – 12 марта, |

8 декабря – 13 марта, |

|

115 суток, |

107 суток, |

95 суток, |

|

|

32 % года |

29 % года |

26 % года |

|

|

Весна |

24 марта – 15 июня, |

13 марта – 2 июня, |

14 марта – 31 мая, |

|

84 суток, |

82 суток, |

79 суток, |

|

|

23 % года |

22 % года |

22 % года |

|

|

Лето |

16 июня – 25 августа, |

3 июня – 28 августа, |

1 июня – 29 августа, |

|

71 суток, |

88 суток, |

90 суток, |

|

|

19 % года |

24 % года |

25 % года |

|

|

Осень |

26 августа – 28 ноября, |

29 августа – 25 ноября, |

30 августа – 7 декабря, |

|

95 суток, |

88 суток, |

98 суток, |

|

|

26 % года |

24 % года |

27 % года |

Как же изменчивость условий среды и продолжительности сезонов года влияют на древесные растения? Многие виды, у которых окончание вегетации раньше было вынужденным и прерываемым морозами, теперь успевают её завершить и подготовиться к зимовке. В условиях потепления климата границы зон зимней устойчивости растений (USDA Hardiness Zones), выделяемых на основании среднеминимальных температур воздуха (Фирсов, 2003) на территории Ленинградской области смещаются. Это означает возможность расширения культурного ареала теплолюбивых видов интродуцентов и перспективу продвижения экзотов на новые территории с учётом повышения их зимостойкости (Фирсов, Хмарик, 2016; Фирсов, Фадеева, 2020).

Рис. 1. Продолжительность сезонов года в Санкт-Петербурге по среднемноголетним данным за периоды с 1953 по 2021 гг.

Fig. 1. The duration of the seasons in St. Petersburg according to the average annual data for the periods from 1953 to 2021.

Для современной климатической ситуации начала XXI века на основе фенологических наблюдений разрабатывается ассортимент рекомендуемых для озеленения Санкт-Петербурга древесных растений (Фирсов и др., 2016а). Тенденция в направлении потепления климата, хотя далеко не всегда и не во всех случаях благоприятная для растений, открывает более широкие возможности в области декоративного садоводства, дает возможность выращивания большего числа теплолюбивых видов, культура которых была невозможна или очень ограничена в прошлом. С другой стороны, такое изменение среды способствует появлению и распространению болезней и вредителей (Фирсов и др., 2021). Изменение климатических факторов, главным образом температуры и влажности, приводит к ухудшению состояния деревьев и активизации патогенов (Фирсов и др., 2016б). За период с начала 1990-х гг., в парке БИН удалено более 400 деревьев вязов, засохших от голландской болезни (Фирсов, Булгаков, 2017, 2018).

Фенологические наблюдения имеют важное значение, полученные данные подвергаются обработке в зависимости от поставленной задачи. Одной из таких задач является оперативное обслуживание сезонных производств в текущем календарном году. Другая задача – это установление временных, географических и экологических закономерностей в сроках наступления сезонных явлений природы. В современных условиях фенологические наблюдения, особенно длительные и непрерывные, важны как свидетельство и подтверждение потепления климата. Они показывают уровень реакции растений на изменения среды.

Заключение

Анализ сроков наступления и продолжительности сезонов за 42 года (1980-2021 гг.) в Ботаническом саду Петра Великого БИН РАН показал, что продолжительность зимнего сезона по сравнению с периодом 1953-1981 гг. сократилась с 32 % до 29 % года. При этом, если сравнивать только XXI век (2001-2021 гг.), то зима сократилась до 26 %. Летний сезон увеличился с 19 % до 24 % года. За счёт более раннего наступления лета наблюдается небольшая тенденция к сокращению весны (с 23 % до 22 % года). В условиях потепления климата Санкт-Петербурга осенний период первых двух десятилетий 21 века имеет тенденцию к удлинению, особенно второй половины осени. Благодаря этому древесные растения, у которых окончание вегетации было вынужденным и прерываемым морозами, теперь успевают её завершить и подготовиться к зиме. Более мягкие зимы способствуют расширению культурного ареала теплолюбивых экзотов. Однако виды, у которых короткий период покоя, в зимний период с продолжительными оттепелями могут начинать преждевременную вегетацию, а затем обмерзать при возврате холодов.

Поскольку климат меняется, необходимы дальнейшие наблюдения за индикаторами Календаря природы. Такие наблюдения позволяют дать фенологическую оценку короткопериодных колебаний климата и его современного потепления c использованием многолетней дендрофенологической и метеорологической информации, показывают уровень реакции растений на изменения среды, помогают в корректировке календарных сроков сезонных агротехнических мероприятий в зеленом хозяйстве и строительстве.

Работа выполнена в рамках государственного задания по плановой теме "Коллекции живых растений Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН (история, современное состояние, перспективы использования)", регистрационный номер темы 122011900031-0.

Список литературы Продолжительность сезонов года и древесные растения в Санкт-Петербурге

- Александрова М. С., Булыгин Н. Е., Ворошилов В. Н. и др. Методика фенологических наблюдений в ботанических садах СССР. М., 1975. 27 с.

- Булыгин Н. Е. Фенологические наблюдения над древесными растениями. Л., 1979. 97 с.

- Булыгин Н. Е. Сезонно-ритмическая структура годичного цикла развития ландшафта, принципы её индикации и прогностическое значение // Моделирование и прогнозирование в индикационной дендрофенологии. Л., 1980. С. 2—44. Деп. в ВИНИТИ, № 1033-81.

- Булыгин Н. Е. Биологические основы дендрофенологии. Л., 1982. 80 с.

- Булыгин Н. Е., Шульц Г. Э. Сезонная жизнь // Природа Ленинградской области и ее охрана. Л., 1983. С. 155—164.

- Комарова В. Н., Фирсов Г. А., Булыгин Н. Е., Ловелиус Н. В. Зимостойкость хвойных интродуцентов в условиях суровой зимы 1984/85 г. в Ленинграде // Бюлл. Глав. ботан. сада. 1988. Вып. 147. С. 8—13.

- Лапин П. И. Сезонный ритм развития древесных растений и его значение для интродукции // Бюлл. Глав. ботан. сада. 1967. Вып. 65. С. 13—18.

- Мелешко В. П., Мещерская А. В., Хлебникова Е. И. (ред.). Климат Санкт-Петербурга и его изменения. СПб.: Гос. учреждение «Главная геофиз. обсерватория им. А. И. Воейкова», 2010. 256 с.

- Фирсов Г. А. К проблеме дендрологического районирования территории Северо-Запада России // Бюлл. Глав. ботан. сада. Вып. 185. 2003. С. 3—8.

- Фирсов Г. А., Фадеева И. В., Волчанская А. В. Влияние метео-фенологической аномалии зимы 2006/07 года на древесные растения в Санкт-Петербурге // Вестник МГУЛ - Лесной вестник. 2008. № 6. С. 22—27.

- Фирсов Г. А., Фадеева И. В., Булыгин Н. Е. Парк и дендрарий Санкт-Петербургской лесотехнической академии как научный центр биологической и экологической фенологии // Промышленная ботаника. 2009. Вып. 9. С. 48—55.

- Фирсов Г. А., Фадеева И. В. Микроклиматические особенности Санкт-Петербурга и их влияние на древесные растения // Интродукция растений: теоретические, методические и прикладные проблемы. Матер. межд. конф., посв. 70-лет. бот. сада-ин-та МарГТУ и 70-лет. проф. М. М. Котова (10-14 августа 2009 г., Йошкар-Ола). Йошкар-Ола, 2009а. С. 98—101.

- Фирсов Г. А., Фадеева И. В. Критические зимы в Санкт-Петербурге и их влияние на интродуцированную и местную дендрофлору // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2009б. Вып. 188. С. 100—110.

- Фирсов Г. А., Фадеева И. В., Волчанская А. В. Фенологическое состояние древесных растений в садах и парках С.-Петербурга в связи с изменениями климата // Бот. журн. 2010. Т. 95. № 1. С. 23—37.

- Фирсов Г. А., Смирнов Ю. С. Времена года в Ботаническом саду Петра Великого на Аптекарском острове. СПб., 2012. 118 с.

- Фирсов Г. А. Древесные растения ботанического сада Петра Великого (XVIII-XXI вв.) и климат Санкт-Петербурга // Ботаника: история, теория, практика (к 300-летию основания Ботанического института им. В. Л. Комарова Российской академии наук): тр. межд. науч. конф. СПб, 2014. C. 208—215.

- Фирсов Г. А., Волчанская А. В., Ткаченко К. Г. Ель Глена (Picea glehnii (F. Schmidt) Mast., Pinaceae) в Санкт-Петербурге // Вестник Волгогр. гос. ун-та. Серия 11. Естественные науки. 2015. № 2 (12). С. 27—39.

- Фирсов Г. А. Фенологическая ситуация в Ботаническом саду Петра Великого в Санкт-Петербурге в начале XXI века // Биологическое разнообразие. Интродукция растений. Матер. Шестой Межд. науч. конф. 22-25 июня 2016 г. СПб., 2016а. С. 10—14.

- Фирсов Г. А. Древесные растения Ботанического сада Петра Великого и метеофенологическая ситуация в 2015 г. // Лекарственные растения Ботанического сада: Науч. практ. конф. к 70-летию Бот. сада Первого Московского гос. мед. ун-та им. И. М. Сеченова, 21-22 сентября 2016 г. М., 2016б. С. 142—145.

- Фирсов Г. А. Фенологический мониторинг в Ботаническом саду Петра Великого в Санкт-Петербурге // Экологическая безопасность и охрана окружающей среды в регионах России: теория и практика. Матер. 2 Всерос. науч. практ. конф., г. Волгоград, 17-18 ноября 2016 г. Волгоград, 2016в. С. 335—340.

- Фирсов Г. А., Хмарик А. Г. Смещение зон зимней устойчивости древесных растений на Северо-Западе России в условиях потепления климата // Вестник Удмуртского ун-та. Серия Биология. Науки о Земле. 2016. Т. 26. Вып. 3. С. 58—65.

- Фирсов Г. А., Хмарик А. Г., Орлова Л. В., Бялт В. В. Ассортимент хвойных в озеленении

- Санкт-Петербурга на рубеже веков: тенденции и перспективы // Вестник Волгогр. гос. ун-та. Сер. 11. Естеств. науки. 2016а. № 2 (16). С. 7—21.

- Фирсов Г. А., Варфоломеева Е. А., Волчанская А. В., Малышева В. Ф., Малышева Е. Ф. Фитофтора в Ботаническом саду Петра Великого (Санкт-Петербург) // Мониторинг и биологические методы контроля вредителей и патогенов древесных растений: от теории к практике. Матер. Всерос. конф. с межд. участ. Москва, 18-22 апреля 2016 г. Красноярск, 2016б. С. 238—239.

- Фирсов Г. А., Булгаков Т. С. Современное состояние вязов (Ulmus L., Ulmaceae) в парке-дендрарии Ботанического сада Петра Великого в условиях эпифитотии голландской болезни вязов // Ног^ Botanicus. 2017. Т. 12. https://doi.org/10.15393/j4.art.2017.3962.

- Фирсов Г. А., Булгаков Т. С. Состояние вязов (Ulmus L., Ulmaceae) в парке-дендрарии Ботанического сада Петра Великого в 2016 году // Вестник Воронеж. ун-та. Серия: Химия, биология, фармация. 2018. № 3. С. 129—135.

- Фирсов Г. А., Фадеева И. В. Особенности сезонной динамики развития природы в Санкт-Петербурге в 2020 году // Фенология: современное состояние и перспективы развития. Матер. межд. науч.-практ. конф., посв. 175-летию Русск. географ. общ-ва, 120-летию со дня рождения В. А. Батманова, 90-летию Урал. гос. пед. ун-та, 16-17 декабря 2020 г. Урал. гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 2020а. С. 278—288.

- Фирсов Г. А., Фадеева И. В. Изменение климата и возможные изменения ассортимента древесных растений Санкт-Петербурга // Бюлл. Глав. ботан. сада. 2020б. Вып. 206. С. 57— 63.

- Фирсов Г. А., Волчанская А. В. Древесные растения в условиях климатических изменений в Санкт-Петербурге. Москва, 2021. 128 с.

- Фирсов Г. А., Ярмишко В. Т., Змитрович И. В., Бондарцева М. А., Волобуев С. В., Дудка В. А. Морозобоины и патогенные ксилотрофные грибы в парке-дендрарии Ботанического сада Петра Великого. СПб., 2021. 304 с.

- Фирсов Г. А., Ярмишко В. Т. Аннотированный каталог покрытосеменных растений Парка-дендрария Ботанического сада Петра Великого БИН РАН. Москва, 2021. 452 с.

- Шульц Г. Э., Родионов М. А. Сезонная жизнь ленинградской природы // Природа Ленинграда и окрестностей. Л., 1964. С. 183—210.

- Шульц Г. Э. Современные проблемы индикационной фенологии: Доклад на соискание ученой степени доктора биологических наук по совокупности опубликованных работ. Л., 1970. 55 с.