Продолжительность жизни как интегрирующий показатель ее качества

Автор: Маликов Н.С.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Результаты научных исследований

Статья в выпуске: 2 (144), 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье утверждается продолжительность жизни как интегрирующего критерия ее качества и основной цели социальной политики социального государства. Показывается зависимость качества жизни от уровня материальной обеспеченности и одновременно аргументируется возможность роста уровня жизни без роста ее качества. Выделены три группы территорий по высоте качества жизни. Выявлены системные проблемы различия качества жизни мужчин и женщин, населения города и села. Сформированы предложения по их решению.

Качество жизни, продолжительность жизни, критерий, уровень жизни, социальная энтропия, генотип

Короткий адрес: https://sciup.org/143181300

IDR: 143181300

Текст научной статьи Продолжительность жизни как интегрирующий показатель ее качества

Интегрирующим критерием качества жизни выступает ее продолжительность, рассматриваемая официальной статистикой как число лет, которое в среднем предстояло бы прожить одному человеку из некоторого гипотетического поколения родившихся при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в годы, для которых вычислен показатель. Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) является наиболее адекватной обобщающей характеристикой современного уровня смертности во всех возрастах и, тем самым, - здоровья как состояния физических и духовных сил человека и населения в целом.

Продолжительность жизни зависит от множества разнообразных внешних и внутренних факторов, действующих с различной силой и интенсивностью, среди которых особое место занимают материальные условия жизни, включающие уровень оплаты, условия и характер труда, жилищные условия, состояние системы здравоохранения, уровень самосохранительного поведения, а также степень удовлетворенности человека собственной жизнью и жизнью своей семьи.

Именно поэтому ОПЖ выступает как интегрирующий критерий качества жизни, как мерило ее оценки, как совокупность такого числа показателей, раскрывающих количественные параметры различных сторон, свойств качества жизни, когда введение дополнительных показателей уже не меняет оценку явления или процесса.

В практическом плане ОПЖ - как интегрирующий критерий - означает, что увеличение продолжительности жизни знаменует рост качества жизни, и наоборот: сокращение продолжительности жизни свидетельствует об ухудшении ее качества. С нашей точки зрения, любые результаты расчетов или оценки появившихся во множестве разнообразных систем показателей для количественной оценки качества жизни населения страны или отдельного региона, не соответствующие направленности динамики изменения продолжительности жизни, не могут претендовать на объективность. Качество жизни не может ни при каких системах расчетов оцениваться как растущее, если продолжительность человеческой жизни сокращается.

Вместе с тем, сама по себе величина продолжительности жизни - «тощий» показатель ее качества. Поэтому использование для научно-методического обеспечения практической политики по повышению качества жизни населения системы комплексных показателей вполне закономерно. Принципиальным условием достаточности и объективности такой системы является лишь то, что полученная в них количественная или качественная оценка динамики качества жизни должна иметь ту же направленность, что и динамика величины продолжительности жизни.

Практическая деятельность органов власти и функциональная зависимость продолжительности жизни от уровня материального достатка создает определенные основания оценки качества жизни по критерию материальной обеспеченности. Величина покупательной способности дохода в условиях рыночной экономики выступает определяющим фактором качества питания, жилища, промышленных товаров, медицинских, образовательных, рекреационных и других услуг. Именно уровень дохода предстает в общественном мнении (и не только) как главный показатель качества жизни. Свою роль в принятии приоритетности оценки качества жизни по критерию материальной обеспеченности над критерием продолжительности жизни сыграло и то, что в отличие от большинства развитых стран в России проблематика качества жизни вошла в научный и политический лексикон в условиях доминирования малообеспеченного населения. Перенос в начале текущего десятилетия акцента в научных исследованиях и политическом дискурсе с уровня на качество жизни, с одной стороны, был предопределен переходом к устойчивому социальному развитию, с другой – необходимостью восстановления сильного государства при сохранении невысокого и медленно растущего уровня оплаты труда.

Логика социального государства заключается, по нашему мнению, не в сбережении народа для силы страны, а в использовании этой силы для сбережения народа.

Важность продолжительности жизни для оценки ее качества признается и большинством исследователей. Величина ОПЖ, как правило, входит в системы показателей, на основании которых делаются расчеты качества жизни. Однако во многих публикациях продолжительность жизни рассматривается лишь как один из показателей, но не как критерий качества жизни. Так, многие исследователи и политики признают главной количественной оценкой качества жизни величину индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП), который, как известно, рассчитывается на базе индекса валового внутреннего продукта, уровня образованности и ОПЖ. При этом методика расчетов ИРЧП такова, что получаемая величина индекса валового внутреннего продукта государства или региона играет доминирующую роль в расчетах общего индекса. В результате величина ИРЧП может расти даже при сокращении продолжительности жизни и снижении уровня образования, как это было, в частности, в начале текущего десятилетия.

Эта ситуация закономерно рассматривалась специалистами, в том числе и нами, как рост уровня жизни без роста ее качества. Стагнация продолжительности жизни на одном и том же низком уровне свидетельствует, что социальное самочувствие населения, несмотря на значительный рост уровня жизни, в первой половине нынешнего десятилетия не повышалось.

Существенное значение для понимания продолжительности жизни как интегрирующего критерия ее качества имеет исторический подход, поскольку актуальное социальноэкономическое и демографическое поведение населения в значительной мере обусловлено всем предыдущим общественным развитием, формирующим базовые нормы поведения индивида и населения в целом, их рефлексию на внешние условия жизни.

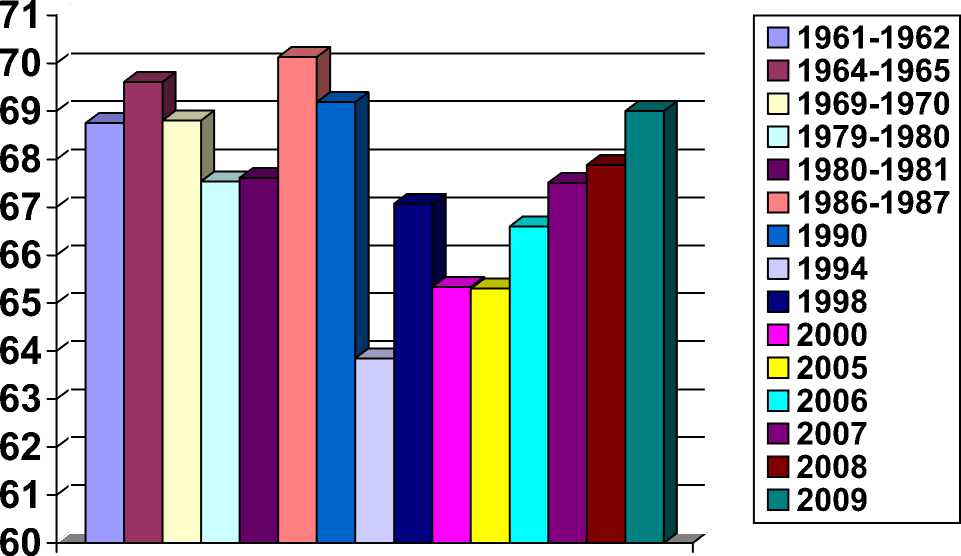

Рост уровня жизни без роста ее качества имел место и в дореформенный период. В 1964/1965 гг. продолжительность жизни россиян составляла 69,6 лет и практически достигла уровня развитых стран. Не случайно, именно 60-е годы прошлого века признаны как лучшие годы советской эпохи . Большую роль в этом сыграли и такие повышающие социальное самочувствие населения факторы, как лидерство СССР в освоении космоса, уверенность в возможности мирного сосуществования с другими странами, в эффективности систем образования и здравоохранения, а также существенная демократизация всей жизни.

Принципиальное значение для повышения социального самочувствия трудоспособного населения имело качественное изменение в мотивации труда, ее переход от мобилизационного типа к естественному, при котором доминирующую роль играет достижение качества жизни, как оно оценивается самим индивидом, а не обязанность выполнения поставленных государством общих задач. Это изменение в мотивации труда дало мощный толчок ускорению социальной энтропии, под которой в теоретической социологии понимается мера отклонения социальной системы либо ее подсистемы от эталонного состояния, когда отклонение проявляется в снижении уровня организации, эффективности функционирования, темпов развития системы.

В рамках темы статьи мы рассматриваем социальную энтропию как стихийное нарастание стремления индивида к большей независимости, меру отклонения личных потребностей и интересов, включая потребности и интересы членов своей семьи и семьи в целом, от потребностей и интересов социальной системы, в т.ч. и норм ее социальных институтов. В этой связи представляется более точным говорить не о кризисе, а об энтропии института семьи, характеризующейся изменением традиционных ролей мужчины и женщины в семье, прежде всего ростом индивидуальных устремлений женщины, проявляющихся во все более возрастающей профессиональной занятости, фактическом управлении семейного бюджета и т.д. В частности, нарастание энтропии семьи в 60-е годы прошлого века проявилось в качественном изменении рождаемости в стране: суммарный коэффициент рождаемости стал ниже величины простого замещения населения, опустившись с 2,14 рождений в 1964/1965 гг. до 1,97 в 1969/1970 гг., а коэффициент разводов в 1970 году стал вдвое выше относительно 1960 года.

Противоположностью социальной энтропии выступает социальная негэнтропия. Следствием достижения социальной энтропией своего максимума – атомизированного сообщества людей – является хаос; следствием максимума социальной негэнтропии – диктатура. Поэтому поиск и нахождение баланса социальной энтропии и социальной негэнтропии, меры их единства в противоположности выступают главной целью социальной политики, объективно направленной на повышение качества жизни населения.

Несмотря на отдельные попытки внедрения новых форм хозяйствования с целью большего соответствия экономики растущей социальной энтропии, интересам и потенциалу индивида, окостеневшая дореформенная система управления государством по-прежнему направляла свои усилия на подавление социальной энтропии, выступавшей на том этапе в качестве источника прогрессивного развития. Вопреки признанному в марксизме определению социального прогресса как усиления разнообразия при одновременном повышении уровня организации, проводилась политика сближения уровня жизни различных слоев населения путем ограничения «верхних» доходов и роста доходов «нижних».

В итоге усилилось глубокое расхождение между потребностями и интересами населения, с одной стороны, и потребностями и интересами законсервировавшихся у власти лиц – с другой. Ставший в 1982 году лидером государства Ю.В. Андропов был вынужден признать, что власть и народ идут не только по разным сторонам улицы, но и в разных направлениях. Стагнация режима и экономики, закупорка каналов реализации существенно возросшего потенциала новых поколений, их потребностей и интересов предопределили последующее снижение качества жизни, что отразилось в сокращении ее продолжительности.

Предпринятые государством в первой половине 80-х годов масштабные меры по стимулированию рождаемости, поддержке материнства и детства, а также по радикальному сокращению употребления алкоголя в стране достигли положительного результата: продолжительность жизни в стране в 1986/1987 гг. преодолела семидесятилетний барьер, составив 70,13 лет. Однако уже в 1987/1988 гг. началось сокращение продолжительности жизни, особенно резкое в первые годы социальной трансформации. Главная причина беспрецедентного сокращения продолжительности жизни и, тем самым, ее качества, заключается в методах и темпах перехода к рынку, которые под лозунгом «Берите суверенитета, сколько сможете» фактически уничтожили государство, в результате чего социальная энтропия вплотную приблизила страну к хаосу. Именно «шоковая терапия», а не «доумирание» в 90-е годы т.н. «тяжелопьющих» россиян, умереть которым в середине

80-х годов, как «бухгалтерски» утверждают адепты либерализма от демографии и здравоохранения, «помешала» политика борьбы с алкоголизмом, – первопричина высокой смертности россиян в первой половине 90-х годов. В 1994 году продолжительность жизни в стране составила 63,9 лет, беспрецедентно сократившись на 6 лет относительно 1986/1987 гг.

Следует напомнить: власть тех лет, руководствуясь девизом Екатерины Второй «Лучше кутежи, чем мятежи», попустительствовала тому, что суррогатный спирт «Рояль» залил Россию.

Последовавший вслед за столь глубоким падением рост продолжительности жизни имел место вплоть до 1997 года, но под влиянием «дефолта» 1998 года она вновь снизилась и еще шесть лет колебалась на уровне 65-66 лет вплоть до 2005 года. Именно в 2005 году государство объявило о необходимости осуществления приоритетных национальных социальных проектов, направленных на повышение здоровья, образованности, улучшения жилищных условий населения и на возрождение сельского хозяйства, что знаменовало собой начало первой в новейшей истории России реальной социальной политики.

В 2006 году население страны стало уже жить больше 66 лет, в 2008 году вплотную приблизилась к 68 годам, а в 2009 году достигло уровня 1990 года – 69 лет.

ДИАГРАММА

ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ПРИ РОЖДЕНИИ В РОССИИ (число лет)

Годы ^Years

Тем не менее, продолжительность жизни в стране за 1990-2008 годы сократилась на 2,2 года, в т.ч. у мужчин на 3,1 года, у женщин на 0,4 года. Разрыв между продолжительностью жизни мужчин и женщин увеличился с 10,6 до 12,4 лет. Российские мужчины живут столько же, сколько и жители развивающихся стран, тогда как женщины – почти столько же, сколько население многих развитых стран.

Различие в продолжительности жизни мужчин и женщин, живущих в одном домохозяйстве, как правило, объясняется пренебрежительным поведением мужчины к самому себе, меньшей озабоченностью своим здоровьем, злоупотреблением алкоголя и табака, занятостью в более опасных для жизни и здоровья профессиях, большей агрессивностью и т.д. Такие объяснения вполне объективны, но недостаточны. Тем более, неправомерно утверждать, что россиянин генетически предрасположен к алкоголю. Гены передаются без изменений от родителей к детям в течение многих сотен поколений. Однако их стабильность не абсолютна. Под влиянием факторов внешней либо внутренней среды возникают мутации, которые и лежат в основе эволюции всех форм жизни. В результате этих мутаций генотип россиянина оказался одним из лучших в мире. В 2005 году в США были обнародованы результаты исследования генетического здоровья населения 193 стран. Согласно этим исследованиям Россия занимает высокое 5-е место, тогда как США – 20-е [3].

На мужчинах, как утверждает академик Б.Т. Величковский, природа экспериментирует, не рискуя более ценной для сохранения вида женской особью [3, С. 55]. В результате «сильный» пол имеет меньшую сопротивляемость внешним негативным условиям жизни, тогда как «слабый» пол, находясь «за мужем», более устойчив к воздействию негативных внешних условий жизни.

При позитивных изменениях материальных условий продолжительность жизни мужчин растет динамичнее, чем женщин. За 2005-2008 гг. при среднем в целом по России росте продолжительности жизни на 2,6 лет у мужчин, она увеличилась на три года, у женщин – на 1,8 лет. Почти двукратный рост продолжительности жизни мужчин относительно роста продолжительности жизни женщин – свидетельство того, что мужчина почувствовал себя способным обеспечить своим трудом себя и свою семью, вернуть себе роль главного добытчика в семье.

Другим не менее важным достижением последних лет следует признать и относительно высокую динамику роста продолжительности жизни сельского населения. ОПЖ сельских мужчин выросла с 2005 по 2008 год на 2,8 лет и впервые за много лет достигла пенсионного возраста.

Произошло и некоторое (с 9,2 до 7,8 лет) сокращение разрыва в продолжительности жизни населения федеральных округов, прямо связанное с политикой выравнивания уровня жизни в стране. В целом между уровнем покупательной способности (уровнем жизни) и продолжительностью жизни (ее качеством) существует положительная зависимость: в федеральных округах с более высоким уровнем жизни – выше и ее продолжительность.

Москва продолжает лидировать по продолжительности жизни, равно как и по абсолютной величине покупательной способности (ПС) доходов населения. Для столицы характерно и то, что динамика продолжительности жизни четко корреспондируется с динамикой роста ПС доходов. Однако поиск количественного выражения этой зависимости, по нашему мнению, не перспективен и может выступать лишь как отражение конкретной ситуации. Так, динамика роста ПС доходов в большинстве федеральных округов слабо корреспондируется с ростом продолжительности жизни.

Рост ПС доходов в Уральском федеральном округе в 2005-2008 гг. относительно других федеральных округов имеет максимальную величину, тогда как рост продолжительности жизни на Урале практически имеет общероссийскую динамику.

Таблица 1

|

2008 г. |

2008 г. к 2005 г. |

||||

|

ПС доходов* |

ОПЖ, лет |

ПС доходов* |

ОПЖ, лет |

||

|

СЗФО |

3.3 |

67.4 |

0.5 |

3.4 |

|

|

СбФО |

3.0 |

66.2 |

0.6 |

3.4 |

|

|

ДВФО |

2.5 |

65.0 |

0.4 |

2.8 |

|

|

УрФО |

4.6 |

67.9 |

1.0 |

2.7 |

|

|

С-Петербург |

4.5 |

70.5 |

0.9 |

2.7 |

|

|

ПрФО |

3.1 |

67.6 |

0.6 |

2.4 |

|

|

ЦФО |

4.3 |

68.5 |

0.7 |

2.2 |

|

|

ЮФО |

2.8 |

70.1 |

0.5 |

2.0 |

|

|

Москва |

6.3 |

72.8 |

0.4 |

1.4 |

|

|

Россия (справочно) |

3.5 |

67.9 |

0.5 |

2.6 |

|

* Отношение величин среднедушевого денежного дохода и прожиточного минимума Составлено по:

Мониторинг доходов и уровня жизни населения, ВЦУЖ

Демографический ежегодник 2009. M., Росстат, 2009, 557 с.

Покупательная способность (ПС) и ожидаемая продолжительность жизни при рождении (ОПЖ) в федеральных округах России в 2005 г. и 2008 г.

Относительную независимость качества жизни от уровня материального достатка демонстрирует относительно высокая продолжительность жизни при довольно низком жизненном уровне населения Южного федерального округа. Свою роль в этом играют как комфортные природно-климатические условия жизни и труда, так и ментальность жителей, особенно населения республик Северного Кавказа.

В целом же повышение уровня и качества жизни сельского населения остается важнейшей системной проблемой для социальной политики федерального и регионального уровней. Пути ее решения неразрывно связаны с возрождением сельского хозяйства, созданием новых рабочих мест и сокращением безработицы, ростом заработной платы в сельской местности. Практика пореформенного развития показала и то, что одним из основных направлений повышения уровня и качества жизни населения сел и небольших городов является создание агломераций, в которых социально-экономическое развитие идет от центра региона к ближайшей и более отдаленной от него периферии.

Решение другой, не менее системной проблемы, - роста продолжительности жизни мужчин – в значительной степени зависит от размера оплаты их труда. При уровне оплаты труда мужа не менее трех величин его прожиточного минимума супруга обладает большей возможностью реализации совмещения своей роли как труженицы и как матери. Кстати, в Англии и в настоящее время одна и та же преподавательская работа оплачивается мужчине больше, чем женщине.

Сдерживающим фактором величины роста качества жизни в стране выступает сохраняющаяся дифференциация регионов по продолжительности жизни. Общий значительный рост продолжительности жизни в последние годы достигнут за счет относительно небольшого количества регионов. В 2008 году ОПЖ выше средней по России (67,9 лет) имели: Москва (72,8 лет) и Южный федеральный округ (70,1), а также ЦФО в целом – 68,5 лет. Близки к среднероссийскому показателю Санкт-Петербург (67,8), Уральский и Приволжский федеральные округа (67,8 и 67,6 лет соответственно). Заметно ниже продолжительность жизни в Сибирском (66,2 лет) и Дальневосточном (65,0 лет) округах.

Но и в муниципальных образованиях самих федеральных округов, как и в целом по стране, величина продолжительности жизни далеко не одинакова, а в отдельных регионах в 2008 году произошло даже ее сокращение относительно 2007 года.

На общую величину продолжительности жизни в ЦФО существенно влияют показатели Москвы и отчасти Московской области, ОПЖ которой составила в 2008 году 67,3 лет. В этом округе средний показатель по России превышают лишь Белгородская и Тамбовская области, тогда как продолжительность жизни в Тверской области в 2008 году не достигла даже 65 лет, а в Тульской области составляет 65,5 лет. Следует заметить, что Администрация Белгородской области одной из первых в стране поставила в центр своей политики – политику роста качества жизни, эффективно и последовательно проводя ее в жизнь на протяжении десяти лет. К сожалению, опыт белгородцев явно недостаточно анализируется, обобщается и распространяется на другие регионы страны.

Разрыв в продолжительности жизни населения Санкт-Петербурга и других субъектов Северо-Западного округа еще значительнее, чем в Центральном федеральном округе. Продолжительность жизни в Псковской области составила в 2008 году всего 63,6 года, а в Ленинградской области 65,2 года.

В Приволжском округе ОПЖ выше среднего показателя по России демонстрируют республики Мордовия, Татарстан, Башкортостан, а также Пензенская и Саратовская области.

Из всех субъектов Российской Федерации в Уральском округе только в Тюменской области продолжительность жизни выше общероссийской.

Существенно отстают от среднероссийской продолжительности жизни Сибирь и Дальний Восток, исключая отдельные территории, в частности, Новосибирскую область, продолжительность жизни населения которой составила в 2008 году 68,0 лет.

Таким образом, картина качества жизни по критерию ее продолжительности весьма разнообразна. Тем не менее, можно выделить три группы территорий по высоте качества жизни:

относительно высокое: Московская агломерация, Санкт-Петербург, субъекты федерации юга страны, а также Тюменская область;

среднее: территории центральной России, расположенные к югу от Москвы, особенно в черноземной зоне России, а также Уральский округ;

относительно низкое: большинство регионов Нечерноземной зоны, Сибирь и Дальний Восток, для которых характерен усиливающийся процесс очагового заселения, ставящий их небольшие муниципальные образования на грань исчезновения.

Все вышеизложенное позволяет утверждать:

-

• Продолжительность жизни как результат материального и духовного положения населения представляет собой интегрирующий критерий качества жизни.

-

• Рост продолжительности жизни в последние годы убедительно свидетельствует о том, что под влиянием реальной социальной политики, главным образом реализации приоритетных национальных проектов, качество жизни населения страны заметно возросло, особенно у мужчин. Однако, по-прежнему, качество жизни мужчин заметно ниже, чем женщин; а качество жизни сельского населения ниже, чем городского.

-

• Несмотря на определенное выравнивание качества жизни в субъектах Федерации, разрыв в продолжительности жизни населения разных территорий и, тем самым, в качестве жизни их населения, остается значительным.

-

• Все эти системные проблемы могут эффективно решаться только при условии утверждения постоянного роста продолжительности жизни как главной цели деятельности социального государства.

*

1. Баженов С.А., Маликов Н.С. Качество жизни населения: теория и практика (по результатам исследования качества жизни населения г. Белгорода) // Уровень жизни населения регионов России. Вып. №10 /2002.

* *

-

2. Бобков В.Н., Маликов Н.С., Мстиславский П.С.Качество жизни: Вопросы теории и практики. – М.: ВЦУЖ. 2000 г . – 32 с.

-

3. Величковский Б.Т. Жизнеспособность нации. РАМН, 2008 . С. 49.

-

4. Качество и уровень жизни населения в новой России (1991-2005 гг.). М.: ВЦУЖ. 2007. – 719 с.

-

5. Маликов Н.С. К вопросу о содержании понятия «качество жизни» и его измерению // Уровень жизни населения регионов России. Выпуск № 2 /2002.

-

6. Оценка качества жизни населения на основе системы социальных стандартов. Бобков В.Н., Денисов Н.А., Маликов Н.С. // Уровень жизни населения регионов России. Выпуск № 6/2009.

-

7. Социальные стандарты качества жизни: Сб. статей /Под общ. ред. А.В.Очировой, В.Н.Бобкова, Н.С.Григорьевой. – М.: МАКС Пресс. 2008. – 232 с.

-

Приложение

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в России (число лет)

|

Годы |

Все население |

Городское население |

Сельское население |

||||||

|

мужчины и женщины |

мужчины |

женщины |

мужчины и женщины |

мужчины |

женщины |

мужчины и женщины |

мужчины |

женщины |

|

|

19611962 |

68,75 |

63,78 |

72,38 |

68,69 |

63,86 |

72,48 |

68,62 |

63,40 |

72,33 |

|

19641965 |

69,61 |

64,60 |

73,34 |

69,46 |

64,70 |

73,02 |

69,42 |

63,78 |

73,49 |

|

19691970 |

68,81 |

63,15 |

73,39 |

68,97 |

63,57 |

73,32 |

68,23 |

62,11 |

73,20 |

|

19791980 |

67,54 |

61,45 |

73,00 |

68,04 |

62,28 |

73,09 |

65,99 |

59,31 |

72,39 |

|

19801981 |

67,61 |

61,53 |

73,09 |

68,09 |

62,39 |

73,18 |

66,02 |

59,30 |

72,47 |

|

19861987 |

70,13 |

64,91 |

74,55 |

70,32 |

65,38 |

74,44 |

69,09 |

63,21 |

74,40 |

|

1990 |

69,19 |

63,73 |

74,30 |

69,55 |

64,31 |

74,34 |

67,97 |

62,03 |

73,95 |

|

1994 |

63,85 |

57,42 |

71,08 |

64,09 |

57,67 |

71,18 |

63,11 |

56,71 |

70,73 |

|

1998 |

67,07 |

61,22 |

73,13 |

67,54 |

61,75 |

73,38 |

65,75 |

59,80 |

72,41 |

|

1999 |

65,92 |

59,87 |

72,40 |

66,34 |

60,31 |

72,62 |

64,73 |

58,68 |

71,74 |

|

2000 |

65,34 |

59,03 |

72,26 |

65,69 |

59,35 |

72,46 |

64,34 |

58,14 |

71,66 |

|

2005 |

65,30 |

58,87 |

72,39 |

65,99 |

59,52 |

72,86 |

63,44 |

57,19 |

71,07 |

|

2006 |

66,60 |

60,37 |

73,23 |

67,29 |

61,03 |

73,70 |

64,73 |

58,67 |

71,89 |

|

2007 |

67,51 |

61,39 |

73,90 |

68,21 |

62,09 |

74,34 |

65,60 |

59,57 |

72,62 |

|

1990 |

69,19 |

63,73 |

74,30 |

69,55 |

64,31 |

74,34 |

67,97 |

62,03 |

73,95 |

|

2008 |

67,88 |

61,83 |

74,16 |

68,59 |

62,53 |

74,62 |

65,96 |

60,00 |

72,86 |

Список литературы Продолжительность жизни как интегрирующий показатель ее качества

- Баженов С. А., Маликов Н.С. Качество жизни населения: теория и практика (по результатам исследования качества жизни населения г. Белгорода) // Уровень жизни населения регионов России. Вып. №10 /2002.

- Бобков В.Н., Маликов Н.С., Мстиславский П.С. Качество жизни: Вопросы теории и практики. - М.: ВЦУЖ. 2000 г. - 32 с.

- Величковский Б.Т. Жизнеспособность нации. РАМН, 2008. С. 49.

- Качество и уровень жизни населения в новой России (1991-2005 гг.). М.: ВЦУЖ. 2007. - 719 с.

- Маликов Н.С. К вопросу о содержании понятия «качество жизни» и его измерению // Уровень жизни населения регионов России. Выпуск № 2 /2002.

- Оценка качества жизни населения на основе системы социальных стандартов. Бобков В.Н., Денисов Н.А., Маликов Н.С. // Уровень жизни населения регионов России. Выпуск № 6/2009.

- Социальные стандарты качества жизни: Сб. статей / Под общ. ред. А.В. Очировой, В.Н. Бобкова, Н.С. Григорьевой. - М.: МАКС Пресс. 2008. - 232 с.