Продовольственные безопасность и независимость: определения, измерение, факторы и пути повышения устойчивости. Критерии оценки продовольственной безопасности и их показатели

Автор: Гарькавый Владимир Владимирович

Журнал: Вестник аграрной науки Дона @don-agrarian-science

Рубрика: Актуально в номер

Статья в выпуске: 3 (31), 2015 года.

Бесплатный доступ

Приведены критерии оценки состояния международной продовольственной безопасности (МПБ) и методы их расчета. Проанализированы алгоритмы определения количественных значений оценки критериев на уровне страны (России): самообеспечения; по доле объемов импортируемого продовольствия в общем объеме продуктов, использованных на потребление; по удельному весу отечественной продукции и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов. Рассчитаны количественные показатели критериев с учетом существующих методических подходов. Исследована динамикау каждого показателя. По каждому виду продовольствия и сырья автор строит графики, рассматривает тренды развития. Зерно. Уровень самообеспечения ни в одном из 7 лет исследования не опускался ниже порога, самый низкий уровень за эти годы был в 2010 г.: удельный вес зерна отечественного производства в общем годовом физическом объеме зерновых товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) удивительно стабилен и также во все годы превышает установленный Доктриной порог. Вместе с тем, установлено, что оба показателя стремятся к снижению: тренд самоокупаемости - более определенно; тренд удельного веса отечественного зерна в общем годовом объеме его товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) - плавно, что связано с нивелирующей ролью переходящих зерновых запасов. Такое положение с обеспеченностью зерном не может удовлетворять потребности нашей страны. При задаче решения проблемы развития животноводства, а также увеличения экспорта зерна, что потребует больших дополнительных его объемов, показатель переходящих запасов зерна в процентах от годового объема его потребления должен быть существенно выше, чем в настоящее время. Рассмотрены тренды по картофелю, овощам, бахчевым. Особое внимание уделено оценке продовольственной безопасности по животноводческой продукции. Молоко и молочные продукты. Как показатели уровня самообеспечения, так и показатели удельного веса отечественных молока и молокопродуктов в общем годовом физическом объеме их товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) постоянно снижаются, что четко просматривается по трендам и намного меньше пороговых значений, установленных Доктриной продовольственной безопасности. Мясо и мясопродукты. Тренды обоих критериев растут. Вместе с тем еще не достигнуты пороги ни по уровню самообеспеченности, ни по удельному весу отечественных мяса и мясопродуктов в общем годовом физическом объеме их товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов). Остается фактом превышение нормы по доле в потреблении импорта. Рассмотрены отдельные предложения по совершенствованию методик расчета количественных показателей критериев.

Безопасность, продовольственная безопасность, тренды, ресурсы, переходящие запасы, анализ, импорт, потребление

Короткий адрес: https://sciup.org/140204344

IDR: 140204344 | УДК: 33

Текст научной статьи Продовольственные безопасность и независимость: определения, измерение, факторы и пути повышения устойчивости. Критерии оценки продовольственной безопасности и их показатели

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) оценивает не только показатели частного или специфического характера (группировка стран, число голодных, уровень питания в том или ином регионе и т.д.), но в основном использует общие показатели: по числу дней в году, в течение которых человечество может питаться за счет запасов от предыдущего урожая; по объему переходящих до следующего урожая мировых зерновых запасов и уровню мирового производства зерна в среднем на душу населения.

Первый из них рассчитывается в процентах от годового объема мирового потребления зерна или в днях его общемирового потребления и характеризует стабильность продовольственной ситуации в мире, устойчивость мирового рынка продовольствия в отношении возможного воздействия дестабилизирующих факторов (неурожаев, стихийных бедствий и т.п.). Пороговым значением показателя считается уровень переходящих запасов зерна, равный 60 дням потребления, или 17% его годового общемирового потребления.

Следующий показатель из названных - динамика среднедушевого производства зерна - используется как для анализа тенденций развития мирового рынка продовольствия, так и для оценки национальной продовольственной безопасности. Так, в

1988-1990 годах данный показатель в индустриально развитых странах в 2,7 раза превышал показатель развивающихся стран [1, с. 23-28].

В таблице 1 и на рисунке 1 первой части (см. Вестник аграрной науки Дона, № 2(30) 2015, с. 89) настоящей статьи рассмотрены алгоритмы количественной оценки и содержание двух критериев Пн (а, б), используемых до принятия Доктрины, и критерия в, рекомендованного ею.

Расчет критерия а - это отношение физических объемов собственного годового производства жизненно важных продуктов к годовой потребности населения в таких продуктах, помноженное на 100. Объемы производства публикуются в статистических сборниках, потребность же населения - рассчитывается.

Определение потребности населения в продуктах по среднедушевой потребности с помощью норм потребления основных пищевых веществ и энергии - наиболее объективный, но достаточно сложный и трудоемкий процесс.

В последние десятилетия этот способ используется все реже, что связано с большим количеством учитываемых факторов и ограничений при разработке норм, отмеченных в представленных определениях, а также, к сожалению, с утратой комплексной, регулярно обновляемой нормативной базы прогнозирования и мониторинга со- стояния продовольственной безопасности в системах управления всех уровней.

Видимо, в связи с этими трудностями до утверждения в начале 2010 г. Доктрины [2] «...для отслеживания проблем обеспечения продовольственной независимости страны использовался такой показатель, как уровень самообеспечения.

Данный показатель (д) определялся и определяется Росстатом по основным видам сельскохозяйственной продукции на базе ежегодно сводимых балансов продовольственных ресурсов. По методологии Росстата, уровень самообеспечения страны по отдельным видам сельхозпродукции определяется как отношение физических объемов продукции, произведенной в стране, к внутреннему ее потреблению» [3, с. 31]. При этом внутреннее потребление включает физические объемы производственного потребления, личного потребления, потерь продукции, а также переработки на непищевые цели [4]. Под личным потреблением понимаются физические объемы продукции, используемые населением исключительно в целях питания».

Второй из трех способов определения количественного показателя сложившегося уровня продовольственной безопасности в стране - б, как пишет один из авторов, имеет следующий алгоритм: «Проще всего состояние продовольственной безопасности можно оценить исходя из процентного соотношения объемов импортируемого продовольствия к общему объему продуктов, использованных на потребление за определенный промежуток времени» [5, с. 36].

Следующий способ определения количественного показателя уровня продовольственной безопасности в стране - в, в соответствии с Доктриной - удельный вес отечественной сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка соответствующих продуктов (см. рисунок 1 первой части статьи).

Согласно методологии Росстата [4], в расчете удельного веса отечественной продукции или продовольствия в общем годовом физическом объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка по /-ой продовольственной группе участвуют следующие показатели: физические запасы продукции (продовольствия) отечественного производства на начало года; общие физические запасы продукции (продовольствия) на начало года; годовой физический объем отечественного производства продукции (продовольствия); годовой физический объем импортной продукции (продовольствия), поступившей на отечественный рынок. Рассчитанные значения по каждому из способов а, б и в представлены в таблице 2.

Судя по данным таблицы 2, можно отметить, что показатели уровня продовольственной безопасности (дорыночные и по доктрине) выполняют свою функцию по измерению принятого критерия Пб: рассматриваемые в динамике, они указывают на вектор его изменения и колебания величины по годам.

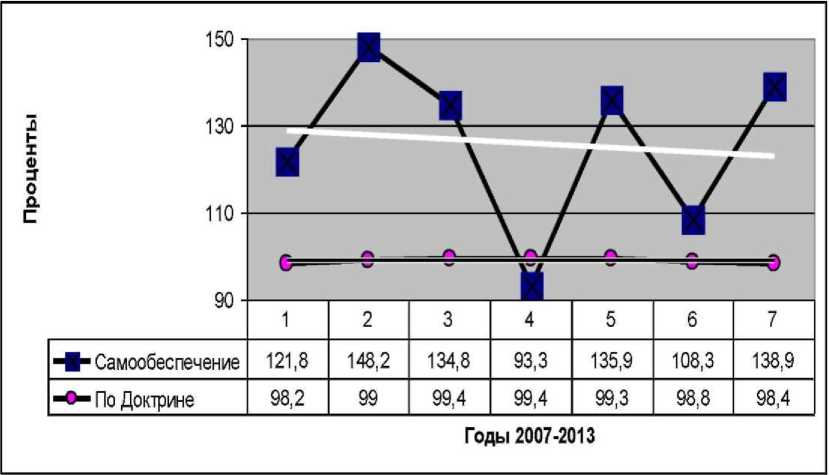

По зерну уровень самообеспечения ни в одном из 7 лет исследования не опускался ниже порога в 80%, самый низкий уровень за эти годы - 93,3% был в 2010 г.: удельный вес зерна отечественного производства в общем годовом физическом объеме зерновых товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка) удивительно стабилен (кроме 2007 г. и двух последних лет) и также во все годы превышает установленный Доктриной порог в 95%.

Вместе с тем, из рисунка 2 становится очевидным, что оба показателя стремятся к снижению: тренд самоокупаемости - более определенно; тренд удельного веса отечественного зерна в общем годовом объеме его товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) - плавно, что связано с нивелирующей ролью переходящих зерновых запасов.

Таблица 2 - Динамика фактических значений критериев уровня Пб по важнейшим группам продовольствия в РФ*

|

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

|

|

Зерно |

'без продуктов переработки) |

||||||

|

а) уровень самообеспечения |

121,8 |

148,2 |

134,8 |

93,3 |

135,9 |

108,3 |

138,9 |

|

б) по доле импорта |

1,7 |

1,4 |

0,6 |

0,6 |

0,7 |

1,8 |

2,3 |

|

в) по Доктрине 2010 г., 95% |

98,2 |

99,0 |

99,4 |

99,4, |

99,3 |

98,8 |

98,4 |

|

Картофель |

|||||||

|

а)уровень самообеспечения |

97,6 |

100,0 |

102,0 |

75,9 |

113,0 |

97,5 |

99,7 |

|

б) по доле импорта |

2,4 |

3,1 |

2,3 |

4,2 |

5,6 |

2,8 |

2,7 |

|

в) по Доктрине 2010 г., 95% |

98,0 |

97,4 |

97,6 |

96,3 |

95,3 |

96,8 |

97,5 |

|

Овощи и бахчевые |

|||||||

|

а)уровень самообеспечения |

80,2 |

86,8 |

87,3 |

80,5 |

93,2 |

88,7 |

87,4 |

|

б) по доле импорта |

24,5 |

16,5 |

17,6 |

19,6 |

18,7 |

16,0 |

15,9 |

|

в) по Доктрине 2010 г. |

76,6 |

82,2 |

83,8 |

81,6 |

83,0 |

84,7 |

84,2 |

|

Молоко и молокопродукты |

|||||||

|

а)уровень самообеспечения |

83,1 |

83,2 |

82,9 |

80,5 |

81,5 |

80,2 |

78,4 |

|

б) по доле импорта |

18,5 |

18,8 |

17,7 |

20,6 |

20,4 |

21,5 |

24,0 |

|

в) по Доктрине 2010 г., 90% |

82,6 |

82,4 |

82,3 |

79,7 |

79,9 |

78,9 |

76,6 |

|

Мясо и мясопродукты |

|||||||

|

а)уровень самообеспечения |

65,6 |

66,6 |

70,6 |

72,2 |

74,0 |

76,1 |

78,5 |

|

б) по доле импорта |

40,0 |

34,5 |

30,7 |

28,8 |

26,6 |

25,5 |

22,8 |

|

в) по Доктрине 2010 г., 85% |

63,1 |

64,5 |

69,4 |

71,4 |

73,4 |

74,8 |

72,6 |

^Примечание. Данные для расчета показателей самообеспечения, доли импорта и удельного веса основных видов отечественной сельскохозяйственной продукции (таблица 2) взяты из: Национальный доклад / Минсельхоз России. - Москва: ФГБНУ «Росинформагротсх». табл. 2.3: с. 16, табл. 2.9: с. 19, табл. 2.11. с. 20. рис. 3.28. с.114 и рис. 3.31. с. 12; Статистические материалы по развитию агропромышленного производства России. - Москва: Росссльхозакадсмия: 2011 (с. 11). 2012 (с. 9). 2014 (с. 10) гг.; Российский статистический ежегодник. 2014: Стат.со./Росстат. - Р76 Москва. 2014. - 693 с. (балансы продукции, с. 3 91-3 92).

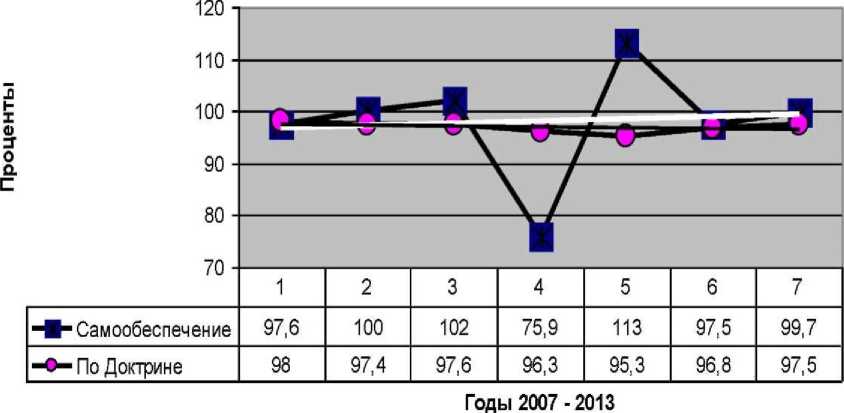

По картофелю. Тренды по обоим критериям имеют тенденцию слабого роста и частично совпадают. Порог, установленный в Доктрине, выдерживается все годы, порог самообеспечения опускался ниже нормы в 2010 году.

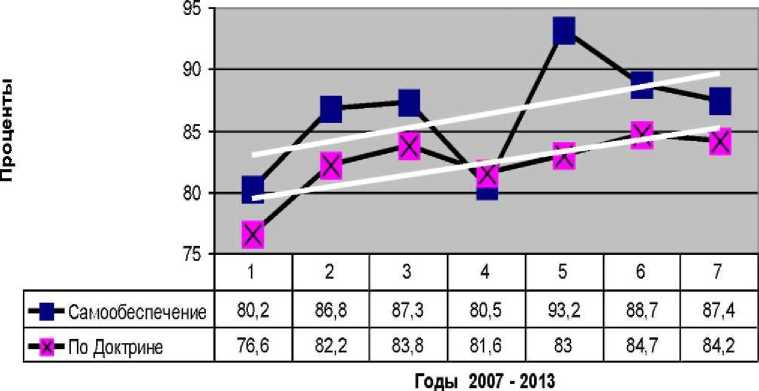

Овощи и бахчевые. Тренды самообеспечения и удельного веса растут. Однако это, прежде всего, связано с большими объемами импорта в нашу страну. Доля импортируемых овощей и бахчевых к общему объему, использованных на потребление за определенный промежуток времени, значительна. Она в разы превышает доли других продуктов растениеводства, например зерна и картофеля (таблица 2). Одних только томатов завезено в страну в 2010 году - 717 тыс. т, в 2012 году -798, в 2013 году - 828,9 тыс. т (таблица 3).

Рисунок 2 - Динамика самообеспечения и удельного веса отечественного зерна в общем годовом физическом объеме зерновых товарных ресурсов

(с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка в период 2007—20I3 гг.

Рисунок 3 - Динамика самообеспечения и удельного веса отечественного картофеля в общем годовом физическом объеме его товарных ресурсов

(с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка в период 2007-2013 гг.

Таблица 3 - Импорт свежих овощей (по данным ФТС России на 17.03.2014 г.) [7, таблица 2.32. - С. 64]

|

Продукция |

2012 год |

2013 год |

||

|

Количество, тыс. т |

Стоимость, млн дол. |

Количество, тыс. т |

Стоимость, млн дол. |

|

|

Томаты свежие |

797,96 |

884,6 |

828,9 |

1070,0 |

|

Лук, чеснок |

279, 8 |

171,4 |

299,95 |

200,7 |

|

Капуста |

178,3 |

107,3 |

205,7 |

122,8 I |

|

Салат-латук, цикорий |

27,5 |

41,5 |

34,5 |

48,2 ! |

|

Морковь, свекла, репа |

247,8 |

142,2 |

321.0 |

179 1 |

|

Огурцы |

211,8 |

26 4,7 |

202,2 |

274,0 1 |

|

Бобовые овощи, свежие или охлажденные |

0,803 |

0,72 |

0,86 |

0,72 |

|

Овощи прочие, свежие или охлажденные |

315,9 |

461,1 |

343,9 |

470,0 |

|

Итого |

2073 5,52 |

2365, 42 |

||

Рисунок 4 - Динамика самообеспечения и удельного веса отечественных овощей и бахчевых в общем годовом физическом объеме их товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка в период 2007 2013 гг.

Особое и исключительно сложное положение по обеспечению безопасности страны с продукцией животноводства. Рассмотрим его по графикам (рисунки 5 и 6).

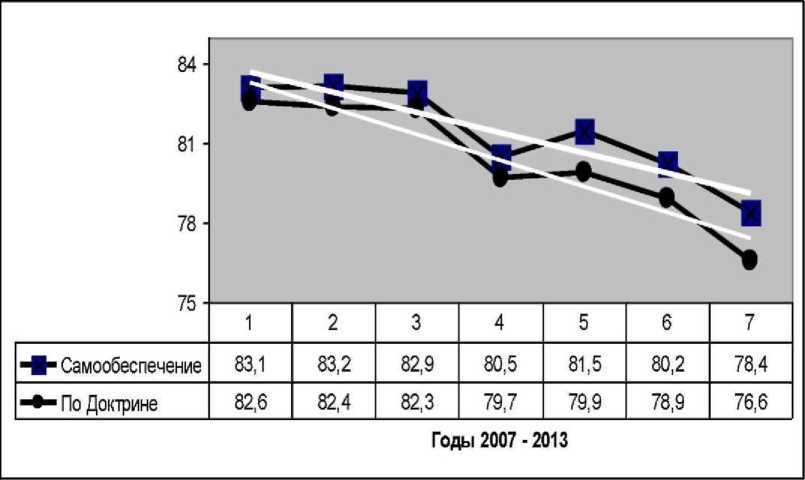

Молоко и молочные продукты. Как показатели уровня самообеспечения, так и показатели удельного веса отечественных молока и молокопродуктов в общем годовом физическом объеме их товарных ре сурсов (с учетом переходящих запасов) постоянно снижаются, что четко просматривается по трендам и намного меньше пороговых значений, установленных Доктриной продовольственной безопасности. Импорт этих продуктов занимает высокую долю в объемах потребления и растет ежегодно: в 2007 году - 18,5%, а в 2013 году достиг запредельного значения - 24%.

Рисунок 5 - Динамика самообеспечения и удельного веса отечественных молока и молокопродуктов в общем годовом физическом объеме их товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка в период 2007-2013 гг.

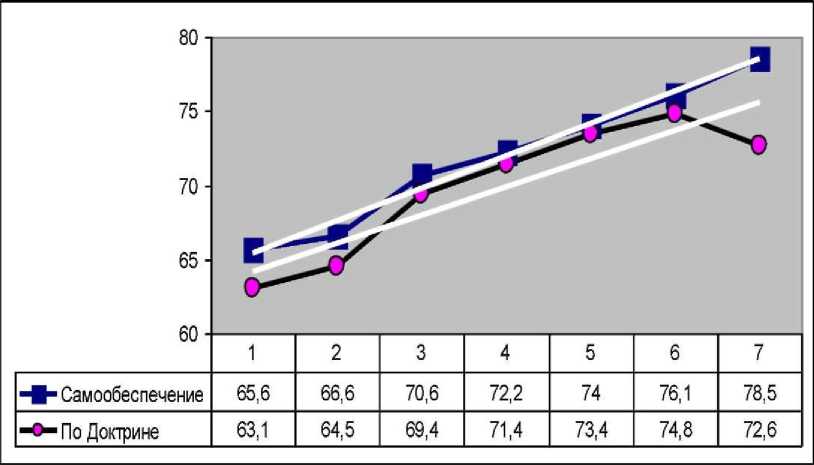

Рисунок 6 - Динамика самообеспечения и удельного веса отечественных мяса и мясопродуктов в общем годовом физическом объеме их товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка в период 2007-2013 гг.

Мясо и мясопродукты. Тренды обоих критериев растут. Вместе с тем еще не достигнуты пороги ни по уровню самообеспеченности, ни по удельному весу отечественных мяса и мясопродуктов в общем годовом физическом объеме их товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов). Остается факт превышения нормы по доле в потреблении импорта, хотя против 40% в 2007 году эта доля снизилась почти вдвое и составила в 2013 году 22,8%.

Импорт основных продовольственных товаров в натуральных единицах и денежном измерении представлен в таблице 4.

Таблица 4 - Импорт основных продовольственных товаров, тыс. т

|

Виды продовольственных товаров |

2000 г. |

2005 г. |

2010 г. |

2012 г. |

2013 г. |

|

Мясо свежее и мороженое |

517 |

1340 |

1614 |

1406 |

1285 |

|

Мясо птицы свежее и мороженое |

694 |

1329 |

688 |

531 |

523 |

|

Рыба свежая и мороженая |

328 |

787 |

791 |

739 |

775 |

|

Молоко и сливки сгущенные |

77 |

314 |

238 |

163 |

214 |

|

Масло сливочное и прочие молочные жиры |

71 |

133 |

134 |

118 |

135 |

|

Подсолнечное масло |

150 |

131 |

115 |

17 |

18 |

|

Сахар-сырец |

4547 |

2893 |

2086 |

520 |

530 |

|

Сахар белый |

467 |

625 |

285 |

68 |

69 |

|

Злаки |

4677 |

1449 |

444 |

974 |

1302 |

|

Мука и крупы |

175 |

74 |

120 |

68 |

123 |

|

Макаронные изделия |

36 |

79 |

59 |

81 |

92 |

|

Картофель |

359 |

103 |

711 |

461 |

447 |

|

Томаты (все виды) |

162 |

355 |

717 |

800 |

853 |

|

Яблоки свежие |

367 |

730 |

1206 |

1279 |

1348 |

|

Фруктовые и овощные соки |

125 |

274 |

278 |

264 |

241 |

|

Импорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья, млрд дол. |

7,4 |

17,4 |

36,5 |

40,4 |

43,1 |

Как следует из таблицы 4, в Россию продолжается импорт в значительных объемах продовольствия и сырья, которое могло бы успешно производиться и в стране. В этой связи ежегодно растут и расходы на покупку и доставку импортной продукции, Они выросли с 7,4 в 2007 году до 43,1 млрд дол. в 2013 году, что сопоставимо с объемами поддержки сельского хозяйства.

Завершая настоящий параграф, хотелось бы высказать два предложения по совершенствованию методик расчета значений критериев.

-

1. Если показатель уровня самообеспеченности будет далее использоваться для оценки продовольственной безопасности, необходимо с целью повышения его точности в состав расчетных показателей вместо фактического потребления ввести потребность населения продуктов питания. Объясняется это предложение тем, что потребность по определению не равна потреблению. Поэтому этот факт ставит под сомнение объективность оценки Пн с участием фактического потребления.

-

2. В статье Кошелева Валерия Михайловича и Приемке Валерия Владимировича «О продовольственной независимости

и ее показателях» [3, с. 33-34] поднимается важный вопрос по совершенствованию методики расчета удельного веса отечественной сельскохозяйственной, рыбной продукции или продовольствия в общем годовом физическом объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка по /-ой продовольственной группе. Смысл состоит в том, что значительные объемы производимой в стране продукции обеспечиваются за счет использования исключительно импортных оборудования, средств защиты растений, ветеринарных препаратов, «стартовых» видов комбикормов и т.п., что, несомненно, надо учитывать. Предлагается изменение некоторых показателей в формуле определения удельного веса отечественной продукции или продовольствия в общем годовом физическом объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов). Предлагается ввести в формулу показатель годового физического объема продукции (продовольствия) по 7-ой продовольственной группе, производимой в стране исключительно за счет ежегодного приобретения импортных производственных оборотных средств (семян, посадочного и племенного материала, исходного сырья). Авторы счи- тают, что при исчислении показателя на основе предлагаемого методического подхода пороговые значения Доктрины приобретают смысл объективного и действенного ориентира при решении проблемы обеспечения продовольственной независимости государства.

Список литературы Продовольственные безопасность и независимость: определения, измерение, факторы и пути повышения устойчивости. Критерии оценки продовольственной безопасности и их показатели

- Фактор, Г.Л. В петле голода: трагедия развивающихся стран/Г.Л. Фактор. -Москва: Политиздат, 1989. -157 с.

- Указ Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120 "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации"//Российская газета от 3 февраля 2010 г. Федеральный выпуск № 5100.

- Кошелев, В. О продовольственной независимости и ее показателях/В. Кошелев, В. Приемко//Экономика сельского хозяйства. -2014. -№ 12. -С. 31-37.

- Потребление основных продуктов питания населением Российской Федерации: стат. сборник/Росстат, 2014 -Режим доступа: http://www.gks.ru/wpswcm/conntct/rosstat-main/rosstat/ru/statis tics/publication/catalog/doc-1286360627828.

- Попов, Н.А. Экономика отраслей АПК: курс лекций/Н.А. Попов. -Москва, 2004. -368 с.

- Лысоченко, А.А. Продовольственная безопасность региона: воспроизводственная концепция: монография/А.А. Лысоченко. -Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2008. -464 с.

- Национальный доклад «О ходе и результатах реализации в 2013 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы». -Москва: ФГБНУ «Росинформагротех». -344 с.

- Статистические материалы по развитию агропромышленного производства России. -Москва: Россельхозакадемия, 2014.