Продовольственные безопасность и независимость: определения, измерение, факторы и пути повышения устойчивости - показатели оценки уровня и обеспечения продовольственной безопасности в сфере организации управления

Автор: Гарькавый Владимир Владимирович

Журнал: Вестник аграрной науки Дона @don-agrarian-science

Рубрика: Актуально в номер

Статья в выпуске: 2 (34), 2016 года.

Бесплатный доступ

Для оценки продовольственной безопасности в сфере организации управления Доктриной предусматривается формирование и мониторинг а) продовольственного государственного материального резерва и б) запасов сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продовольствия. Резервы формируются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. В основном рассматривались продовольственные ресурсы и запасы сельхозпродукции, как они образуются, какие компоненты в этом участвуют и оказывают на них воздействие. Одним из показателей уровня продовольственной безопасности можно считать соотношение запасов основных видов сельскохозяйственной продукции на начало года и потребления продовольственных ресурсов. Показатель-соотношение не дает исчерпывающей характеристики уровня продовольственной безопасности. Выполненный за 1990-2013 годы включительно дополнительный графический анализ по формированию и использованию каждой из групп основных ресурсов сельскохозяйственного происхождения расширяет и уточняет сложившееся положение. Анализ формирования и использования зерна в стране показал, что тренд «итого ресурсов» снижается. Производственное потребление сократилось на 12 млн тонн, в том числе, по двум важнейшим его направлениям: использование зерна на семена - на 7 млн т (хотя по отчетам хозяйственников посевные площади зерновых стабильно расширяются и, следовательно, должны расти и объемы высеваемого зерна); использование зерна на корм животных - почти на 4 млн т, что связано с сокращением поголовья скота и снижением объемов использования зерна на корм. Переработка зерна на муку, крупы, комбикорма и другие нужды сократилась почти на 33,8 млн т. Перечисленные показатели способствуют увеличению запасов на конец года, но негативны для расширения производства.

Ресурсы, запасы, производство, импорт, производственное потребление, личное потребление, потери, экспорт, графики, тренды

Короткий адрес: https://sciup.org/140204380

IDR: 140204380 | УДК: 51-74:631.365.32

Текст научной статьи Продовольственные безопасность и независимость: определения, измерение, факторы и пути повышения устойчивости - показатели оценки уровня и обеспечения продовольственной безопасности в сфере организации управления

Введение. Для оценки продовольственной безопасности в сфере организации управления Доктриной предусмотрены следующие показатели:

-

- объемы продовольственного государственного материального резерва;

-

- запасы сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продовольствия.

Резервы формируются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации для оказания государственной поддержки отраслям АПК, организациям, субъектам Российской Федерации в случае возникновения диспропорций между спросом и предложением на внутреннем рынке, оказания регулирующего воздействия на рынок.

Размер резерва должен поддерживаться: по зерну - на уровне не менее 2-месяч-ного расхода на продовольственные цели и 8-10% от потребления на кормовые цели; сахара, растительного масла, масла животного, сухого молока, мяса - в размере 2-, 3-месячного потребления).

Нормативы устанавливаются не только на определенные продовольственные товары, но рекомендуются и для наличия им портной сельскохозяйственной техники, оборудования, средств защиты растений на отечественном рынке через их удельный вес; также рекомендуются индикативные цены на основные виды сельскохозяйственной продукции. Информацию о государственных резервах имеют соответствующие компетентные государственные органы.

Запасы (переходящие запасы) - это не реализованные (не востребованные по различным причинам) в предыдущие годы ресурсы. Они используются в текущем году. Сведения о запасах публикуются в открытой статистической отчетности в балансах ресурсов и использования основных продуктов питания. Это дает возможность выполнить доступный анализ состояния и использования продовольственных ресурсов, а также установить их связи и взаимовлияние в ходе формирования фондов ресурсов и переходящих запасов и их потребления.

Одним из показателей уровня Пб можно считать соотношение запасов основных видов сельскохозяйственной продукции на начало года и потребления сырья и продовольственных ресурсов в России (таблица 20).

Таблица 20*- Соотношение запасов основных видов сельскохозяйственной продукции на начало года и потребления сырья и продовольственных ресурсов в России, %

|

1990 |

2000 |

2005 |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

|

|

Доля запасов в потреблении: |

|||||||

|

зерна |

46,4 |

48,5 |

55,0 |

87,1 |

58,8 |

67,0 |

50,8 |

|

картофеля |

68,6 |

51,0 |

61,3 |

72,9 |

50,7 |

53,9 |

65,2 |

|

овощей и бахчевых |

25,9 |

37,9 |

43,9 |

41,1 |

35,0 |

39,5 |

39,0 |

|

мяса и мясопродуктов |

8,0 |

8,4 |

7,4 |

8,0 |

7,9 |

7.4 |

7,6 |

|

молока и молокопродуктов |

5,3 |

3,6 |

4,5 |

4,7 |

9,6 |

4,6 |

5,1 |

|

яиц и яйцепродуктов |

3,1 |

2,0 |

2,1 |

2,6 |

2,4 |

2,6 |

2,7 |

^Примечание; 12, табл. 15.36-15.411.

По материалам таблицы наблюдаются недопустимо низкие уровни переходящих запасов продукции животноводства, что особенно остро ощущается в обеспечении населения мясом и мясопродуктами, молоком и молокопродуктами. Благопри ятными соотношениями (по таблице 20) выступают показатели по картофелю, овощам и бахчевым, а также по зерну.

Формированию запасов зерна, как гаранта продовольственной безопасности, уделяется особое внимание во всем мире.

В США, например, более 20 лет тому назад была разработана математическая модель для расчета уровня запасов зерна, необходимого для стабильности американской экономики и продовольственной безопасности. Расчеты по этой модели показали, что уровень переходящих запасов зерна не должен быть ниже 40% годового внутреннего потребления [2, с. 48].

Как следует из представленных данных, в нашей стране эти показатели по годам значительно выше. Но это еще не основание для применения размера американского показателя (не ниже 40 %) в качестве нормы и у нас. В значительно худших природно-климатических условиях, нежели в США, нам предстоит решить проблему восстановления и развития отрасли животноводства, а также увеличить экспорт зерна, что потребует роста его запасов. Другое дело, в России нужна аналогичная математическая модель в электронном варианте для постоянного мониторинга запасов зерна. Соотношение запасов этого важнейшего сельскохозяйственного продукта на начало года и годового внутреннего потребления в ближайшей перспективе, естественно, должно и будет расти.

Показатель-соотношение не дает полной характеристики уровня запасов продовольственных ресурсов. Выполненный дополнительный графический анализ по формированию и потреблению каждой из групп ресурсов сельскохозяйственного происхождения: зерна, картофеля, овощей и бахчевых, фруктов и ягод, мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов, яиц и яйцепродуктов позволит уточнить сложившееся положение.

Нынешнее производство зерна, да и многих видов другой сельскохозяйственной продукции, не соответствует условиям, которые имеет наша страна. Располагая для этого огромными ресурсами и возможностями по производству (около 10% от мировых запасов пригодной земли, 22% -пресной воды, богатейшие запасы природных ресурсов, позволяющих производить любые и в любых объемах минеральные удобрения и средства защиты животных и растений от вредителей и болезней), она может не только полностью удовлетворять свои внутренние потребности, но превратиться из самого крупного импортера продовольствия в его экспортера. Для этого, безусловно, нужны более высокие по годам переходящие запасы ресурсов, способных стабильно обеспечивать достаточный уровень Пб в случаях неурожаев и других природных и техногенных бедствий.

Если все источники, формирующие ресурсы по каждой группе и их использование в многолетней динамике за период с 1990 по 2013 годы включительно (почти за четверть века), представить графически, то картина оказывается не совсем радужной.

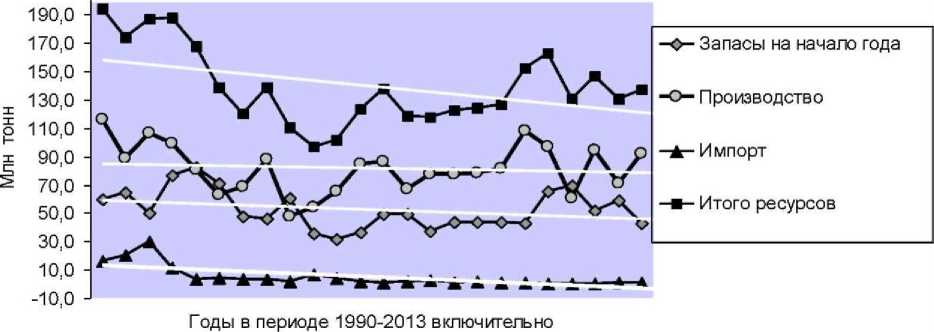

Результаты анализа и их обсуждение. Начнем анализ с формирования и использования зерна в стране (рисунок 7). Нетрудно заметить, что тренд «Итого ресурсов» (рисунок 7 а) снижается.

В последнее пятилетие среднегодовые ресурсы страны уменьшились против среднего годового показателя первых пяти лет исследуемого периода на 22,9%. Это, прежде всего, связано со стагнацией, точнее, со снижением объемов производства. В рамках, принятых для первого показателя сравниваемых пятилетий, среднегодовые валовые сборы (после доработки) уменьшились на 14,1 млн тонн, или на 14,3%.

Повлиял на объемы общих ресурсов, хотя и незначительно, и сокращающийся импорт. Среднегодовой импорт зерна в последнее пятилетие против такого же по срочности начального периода сократился почти в четыре раза и составил всего 0,96 млн тонн. Последнее явление в большей степени носит положительный, нежели отрицательный, характер. Но оно все-так и снижает показатель «Итого ресурсов».

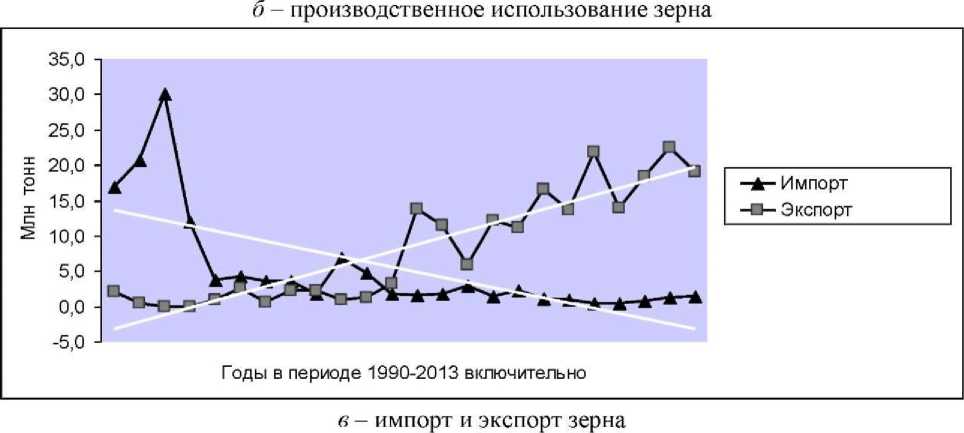

Все показатели второй части годовых балансов зерна - использование ресурсов в среднем за год в 2010-2014 гг. значительно ниже среднегодовых показателей первых пяти лет исследуемого периода. Производственное потребление (рисунок 7 б) сократилось на 12 млн тонн, или на 35%, в том числе по двум важнейшим направлениям использования: зерна на семена - на 7 млн тонн, или на 36,6% (хотя по отчетам хозяйственников стабильно расширяются посевные площади зерновых, и, следовательно, должны расти и ооъемы высеваемого зерна); зерна на корм животных - почти на 4 млн тонн, или на 32,3%, что связано с сокращением поголовья скота и снижением объемов использования зерна на приготовление комбикормов. Переработка зерна на муку, крупы, комбикорма и другие нужды сократилась почти на 43%, или на 33,8 млн тонн. Перечисленные показатели способствуют увеличению запасов на конец года, но негативны для экономики. Исключение составляет постоянно растущий (почти вдвое) экспорт (рисунок 7 в), что сокращает переходящие запасы, но работает на экономику.

Рисунок 7-Динамика источников, формирующих ресурсы зерна в стране (1990-2014 гг.)

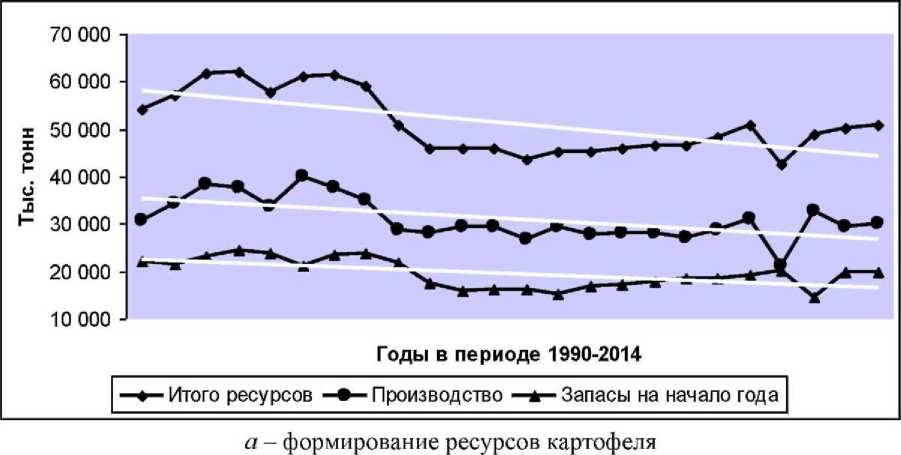

Картина формирования ресурсов картофеля и их использования представлена на рисунке 8.

19 000

18 000

17 000

Т 16 000

15 000

ь 14 000

13 000

12 000

11 000

—♦—Производственное потребление -*-Личное потребление

б - производственное и личное потребление картофеля

Рисунок 8 - Ресурсы и использование картофеля в России (1990-2013 гг.)

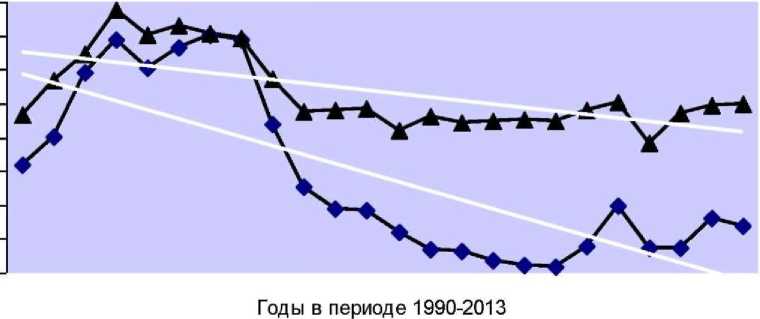

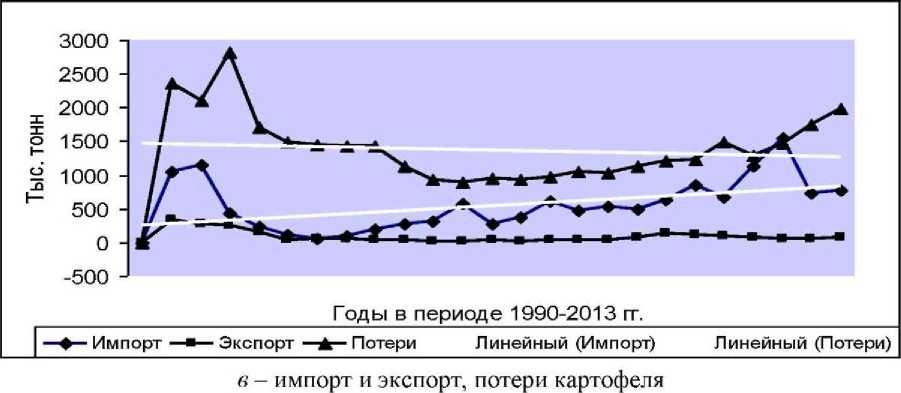

На рисунке 8 а изображены графики и тренды динамики компонентов, формирующих общие годовые объемы ресурсов картофеля в стране - запасы на начало года, объемы производства (без импорта - на рисунке 8 в). На рисунке 8 о - производственное и личное потребление картофеля, на рисунке 8 в - его импорт и экспорт.

Тренды по всем компонентам снижаются, кроме растущего тренда импорта. Векторы трендов направлены к осям X графиков, что означает:

-

- на рисунке 8 а - ухудшение положения с наличием ресурсов. Визуальное сравнение первых двух кривых указывает на идентичность конфигурации каждой,

очередь, определяет наличие ресурсов, а затем уже запасы и импорт;

-

- на рисунке 8 б - сокращение производственного и личного потребления ресурсов, что характеризует процесс сворачивания отрасли и труднообъяснимое снижение личного потребления;

-

- на рисунке 8 в - незначительное увеличение ресурсов картофеля за счет его импорта, что не существенно влияет на общие ресурсы (в среднем за год из-за рубежа ввозится около 570 тыс. тонн, или 1,1% к итого ресурсов). Однако это требует существенных расходов в валюте, в чем и минус. Валюту мы недополучаем и в связи со снижением экспорта.

поскольку именно производство, в первую

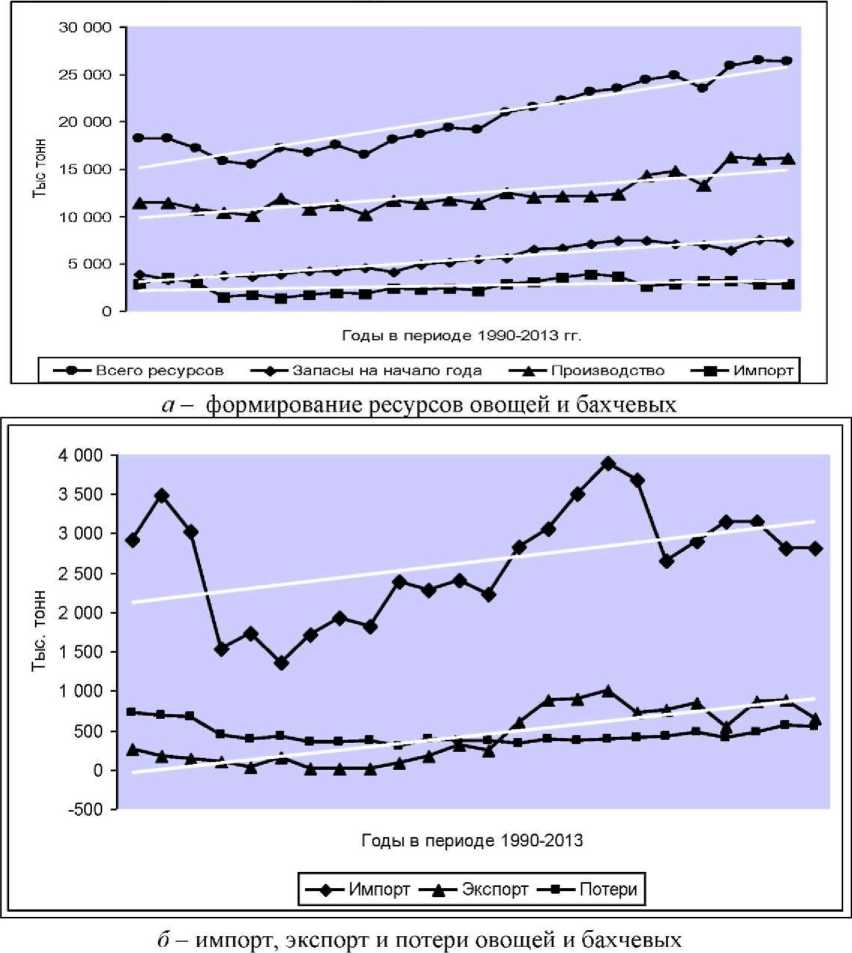

Рисунок 9 - Ресурсы и потребление овощей и бахчевых в России

Особое внимание на рисунке 8 е привлекает показатель «потери». Характеристика их тренда за период почти четверть века несколько улучшилась (он снизился), но кривая продолжает оставаться в диапазоне больших значений показателя - от 1200 до 2000 тыс. тонн в год. Более глубокое использование картофеля позволило бы уменьшить импорт или увеличить экспорт. Оба направления использования продукта, естественно, более приемлемы,

нежели его утрата.

Положение с формированием ресурсов овощей и бахчевых, их использование можно представить по рисунку 9.

Если при формировании ресурсов картофеля наблюдается снижение трендов объемов всех ресурсов, кроме импорта, то при формировании ресурсов овощей и бахчевых - их рост. Растет производство, не- значительно - импорт, хотя в стране есть все возможности отказаться от ввоза тех видов овощей и бахчевых, которые с успехом возделываются в нашей стране. В результате имеется реальное увеличение запасов ресурсов на начало года, повышается

Потребление ресурсов также растет. Производственное потребление увеличилось почти в 2,7 раза, что свидетельствует о повышении внимания к развитию отраслей. Личное потребление поднялось до уровня 15712 тыс. тонн в год, или в 1,2 раза.

Экспорт и импорт имеют почти параллельные тренды развития. Можно надеяться на изменение ситуации в ближайшие годы и ожидать повышения темпов роста экспорта над импортом, которое начало наблюдаться во второй половине исследуемого периода (кривая экспорта на рисунке 9 б).

Тревожно выглядит кривая потерь овощебахчевой продукции. Первые 6 лет периода были самые высокие потери -555 тыс. тонн в среднем за год. Затем, в 1996-2006 годы, этот показатель значи- тельно улучшился - стал меньше в 1,5 раза (362 тыс. тонн), в последние 7 лет периода исследований он вновь вырос и составил в среднем за год 474 тыс. тонн.

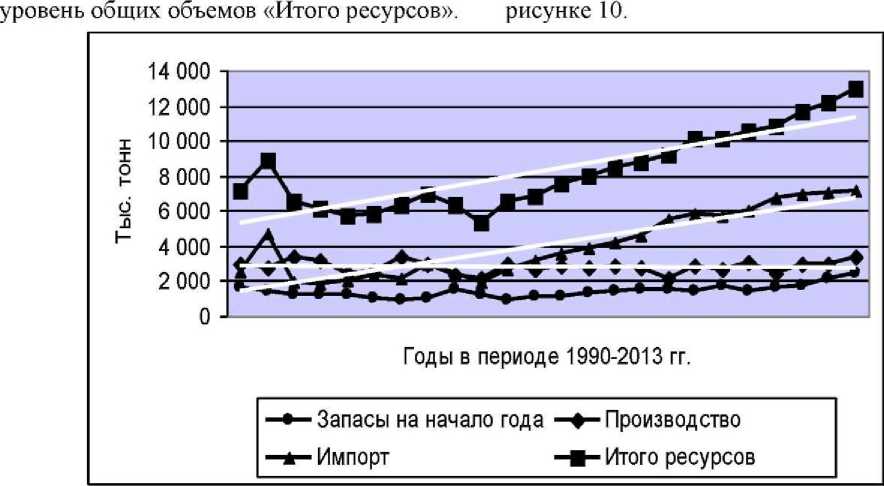

Графический анализ формирования ресурсов и их потребления представлен на

Рисунок 10 - Итого ресурсов фруктов и ягод в России по годам (в периоде 1990-2013 гг.)

Из рисунка 10 следует, что объемы годовых ресурсов плодов и ягод в стране растут, тренд стремится вверх. Однако это происходит не в связи с ростом производства, а в связи с увеличением импорта.

Производство продолжает находиться на стадии стагнации, импорт же за последние 24 года вырос в 2,9 раза и составил в конце исследуемого периода более 7200 тыс. тонн. Собственное производство ни в одном году четверти века не смогло обеспечить личное потребление - самый крупный и важный показатель баланса, не говоря о сумме вместе взятых расходов на производственное и личное потребление.

Другие показатели, экспорт и импорт, колебались по годам, одновременно незначительно росли. По отношению к ресурсам

14 000 -I

12 000 -

10 000 -

§ 8 000 -н э 6 000 -

4 000 -

2 000 - о -

Годы в периоде 1990-2013 гг.

их долевая часть изменялась: по экспорту -от 0,3 до 1,3%, и только в 2002 и 2004 приблизилась к 2%; по потерям - только в одном году превысила 1,3%, в остальные годы колебались от 0,3 до 1%. Эти показатели, даже в совокупности, не могли оказывать существенного влияния на формирование запасов ресурсов.

—■— Запасы на начало года —■— Производство * Импорт

—•—1 Итого ресурсов 1 ♦ 1 Личное потребление а - ресурсы и личное потребление мяса и мясопродуктов

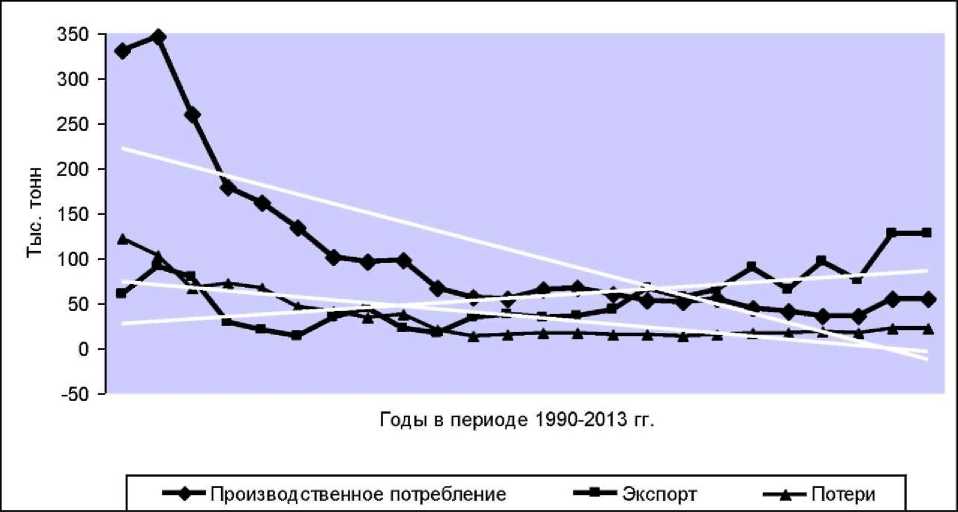

б - производственное потребление, экспорт, потери мяса и мясопродуктов

Рисунок 11 - Формирование ресурсов и потребление мяса и мясопродуктов в России

Исключительно напряженная ситуация сложилась с животноводческой продукцией, особенно с ресурсами мяса и молока. На рисунке 11 показаны кривые и тренды показателей, отражающих динамику компонентов, формирующих состояние баланса мяса и мясопродуктов России.

На рисунке 11 а просматривается рост кривых и трендов: «итого ресурсов» (первые сверху), «импорта» (четвертые вниз) и «личного потребления» (вторые сверху). Кривые изменили свое направление на 11-м году исследуемого периода, кроме «производства» (рост с 16-го года), «запасы на начало года» (снижение с 5-го года с последующей стабилизацией и «импорта» (снижение с 20-го года).

Существенный признак характеристики продовольственной безопасности ярко проявляется в соотношении импорта и собственного производства мяса и мясопродуктов. Только в 1990-1993 гг. показатели имели допустимое значение - не более 20%, в остальные 20 лет не было ни одного года с нормальными показателями. Более того, начиная с 1994 года, пятнадцать лет средний коэффициент замещения отечественной продукции зарубежной составлял 47,4%. С 2009 года произошло и продолжается его снижение, но он по-прежнему остается высоким, вместо 20 имет среднее значение 36,4%.

На рисунке 11 б видно снижение производственного потребления и потерь, что в какой-то степени способствует поддержанию и такого показателя, как запасы на начало года (рисунок 11 а, нижняя кривая), они очень низки.

Страна экспортирует незначительные объемы мяса и мясопродуктов, в среднем по 50 тыс. тонн. Только в 2012 и 2013 го дах было вывезено, соответственно, 128 и 127 тыс. тонн продукции этого вида.

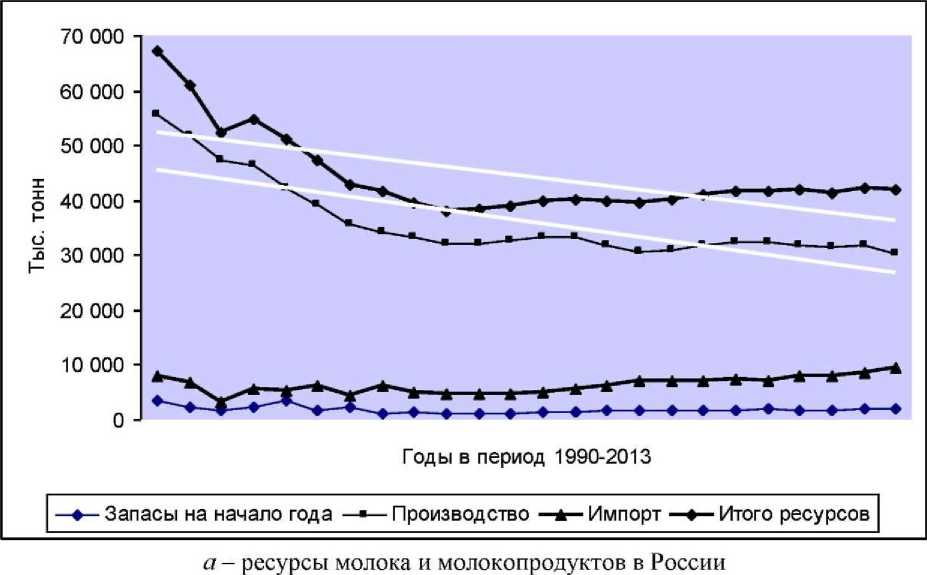

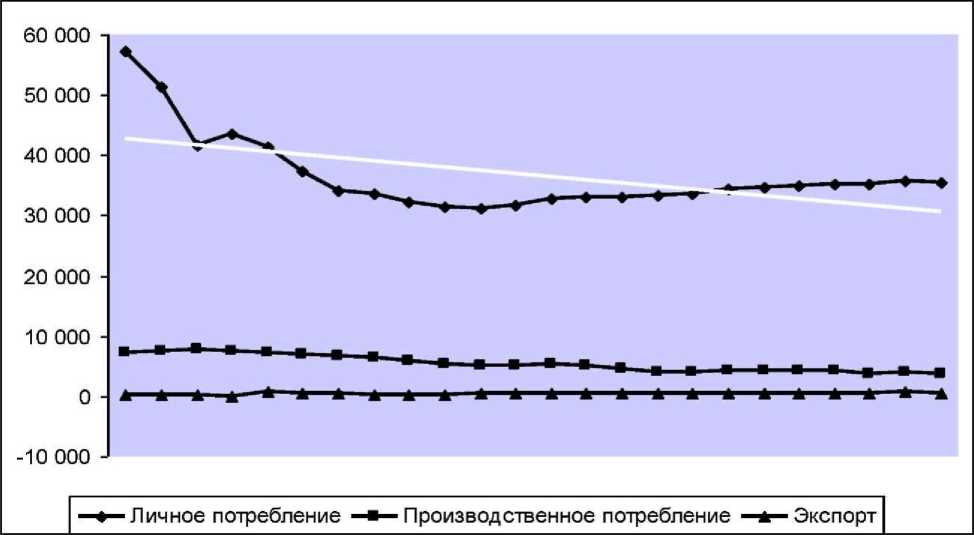

Ресурсы молока, молочных продуктов и их потребление представлены на рисунке 12.

Ресурсы молока и молоко ироду кто в (рисунок 12 а, первая кривая и тренд) складываются из одних и тех же наименований компонентов баланса, как и по другим сельскохозяйственным продуктам, рассмотренным ранее в этом же разделе статьи. В первую очередь, за счет производства (то же, вторая кривая и тренд), затем - за счет импорта (то же, третья кривая) и запасов на начало года (то же, четвертая кривая).

Общие наблюдения: с 10-го года периода кривая «итого ресурсов» стала медленно подниматься, тренд еще не изменил своего вектора, оставаясь нисходящим. Тренд производства ведет себя подобным образом, а кривая - снижается.

Импорт увеличился в объемах более чем вдвое. Если в первые 13 лет, до 2002 года, ввоз молока и молочных продуктов держался, колеблясь в пределах 3500 тыс. тонн, то с 2003 года его среднегодовые поставки выросли до 7440 тыс. тонн. Запасы на начало года малы и в отличие от импорта продолжают снижаться. На запасы, безусловно, оказывают влияние компоненты второй части баланса продукции - потребления. Основной из них - это личное потребление. Его среднегодовые показатели еще не достигли дореформенного уровня, но уже 13 лет поднимаются, хотя тренд по-прежнему направлен вниз. Производственное потребление медленно сокращается. Экспорт практически находится на одном уровне. Потери снижаются.

б - потребление молока и молокопродуктов в России

Рисунок 12 - Ресурсы и потребление молока и молокопродуктов в России

Выводы. Выполненый в статье графический анализ балансов сельскохозяйственной продовольственной продукции за значительный период (1990-2013 гг.) позволяет визуально рассмотреть кривые и тренды всех компонентов, участвующих в формировании продовольственных ресурсов и их потреблении, выявить основные проблемы и концептуально определить направления, пути, меры и способы их реализации.

Список литературы Продовольственные безопасность и независимость: определения, измерение, факторы и пути повышения устойчивости - показатели оценки уровня и обеспечения продовольственной безопасности в сфере организации управления

- Национальный доклад «О ходе и результатах реализации в 2013 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы». -Москва: ФГБНУ «Росинформагротех». -344 с.

- Российский статистический ежегодник. 2014: Стат.сб./Росстат. -Р76. -Москва, 2014. -693 с.

- Статистические материалы по развитию агропромышленного производства России. -Москва: Россельхозакадемия, 2014.

- Продовольственная стратегия России на долгосрочную перспективу (на примере мясного подкомплекса)/В.Ф. Лищенко, И.А. Рогов, В.А. Тутельян и др. -Москва: Экономика, 2012.

- Доклад группы экспертов Изорского клуба под руководством С.Ю. Глазьева//http://www/dynacon/ru/content/articles/1725.

- Милосердов, В. Мероприятия по обеспечению продовольственной безопасности/В. Милосердов//Экономика сельского хозяйства России. -2014. -№ 8. -С. 5-15.

- Национальный доклад «О ходе и результатах реализации в 2012 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг.». -Москва: ФГБНУ «Росинформагротех». -282 с.

- Буздалов, И. Современное положение в российском сельском хозяйстве и новые требования к аграрной политике/И. Буздалов, Б. Фрумкин//Общество и экономика. -2014. -№ 7-8. -С. 100-124.

- Иванова, В. Реструктуризация продовольственного комплекса/В. Иванова, В. Гончаров//Экономист. -2014. -№ 3. -С. 52-58.

- Доклад о результатах за 2012 год и основных направлениях деятельности на 2013 год и на плановый период 2014, 2015 и 2016 годов/http://go.mail.ru/search?fm=1.

- Организационно-экономический механизм поддержки развития аграрной структуры Российской Федерации на период до 2020 г./В.В. Кузнецов, А.Н. Тарасов и др. -Ростов-на-Дону: ГНУ ВНИИЭиН Россельхозакадемии, 2011. -140 с.

- Шутьков, А. Новый вектор российской аграрной политики -импортозамещение/А. Шутьков//АПК: Экономика, управление. -2015. -№ 4. -С. 9-15.

- Лысоченко, А.А. Продовольственная безопасность региона: воспроизводственная концепция: монография/А.А. Лысоченко. -Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2008. -464 с.