Продуктивность и успешность размножения трёх видов дроздов рода Turdus на юго-западе Псковской области

Автор: Головань В.И.

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 313 т.15, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140150295

IDR: 140150295

Текст статьи Продуктивность и успешность размножения трёх видов дроздов рода Turdus на юго-западе Псковской области

Успешность размножения – один из важных параметров демографии птиц. Точность его оценки во многом обусловливается методикой сбора данных. Из-за разнообразия применяемых способов наблюдения за гнездованием часто невозможно сопоставление полученных результатов и сравнение как разных видов, так и разных популяций одного вида. Особенно наглядно это демонстрирует анализ материалов по гнездованию птиц, проведённый В.А.Паевским (Паевский 1991).

В связи с этим автором проведено детальное изучение биологии и демографии локальных поселений ряда видов воробьиных птиц (Головань 1996, 1997а, 2004а). В настоящем сообщении обобщены данные об успешности гнездования трех видов дроздов: рябинника Turdus pilaris , белобровика T. iliacus и певчего дрозда T. philomelos .

Район исследования, материал и методика

Исследования выполнены в 1984-1990 годах на стационаре Биологического института Санкт-Петербургского (Ленинградского) университета, расположенного в окрестностях деревни Осыно Себежского района Псковской области. Модельным участком служил обособленный массив вторичного ольхово-берёзового леса с подлеском из черёмухи, простирающийся на 2.5 км по юго-восточному берегу озера. Его площадь – 1 км2.

Для осуществления наиболее полного контроля населения был разработан и предварительно апробирован ряд методик, в частности, комплексный метод учёта гнездящихся птиц, включающий различные способы их регистрации, а также отлова особей на гнездовых участках и непосредственно у гнёзд (Мальчевский 1975; Зимин и др. 1983; Головань 1997а). Для индивидуального маркирования птиц применяли стандартные и цветные кольца, окрашивание участков оперения, а также метки из тонких пластиковых лент, крепившиеся с помощью скотча к маховым и рулевым перьям.

Поиск гнёзд и прослеживание их судеб вели в течение всего гнездового сезона. Гнёзда проверяли не реже одного раза в 5 дней, при необходимости – и чаще. Дважды в месяц на всём участке проводили сплошную проверку гнёзд. Такой подход к изучению гнездовой жизни птиц позволил составить подробные биографии большинства пар белобровика и певчего дрозда. За 98 белобровиками и 41 певчим дроздом удалось проследить в течение 2-6 сезонов (Головань 1997б).

Систематический отлов птиц вели с середины апреля до конца сентября. При этом уже к первой декаде июня удавалось регистрировать 90-95% гнездившихся белобровиков и певчих дроздов. Доля помеченных рябинников была незначительной. Тем не менее, и по этому виду имеются детальные сведения о судьбе отдельных особей. На участке исследования под наблюдением находились практически все гнездящиеся на нём особи. Кроме того, отлов птиц и наблюдения за ними проводили в ближайших окрестностях контрольного участка, на расстоянии до 4 км от него. Основная задача при обследовании окрестностей заключалась в обнаружении маркированных особей и в последующем их отлове.

За время проведения исследования на модельном участке под контролем находилось 292 жилых гнезда рябинника, 531 – белобровика и 469 – певчего дрозда. Часть гнёзд была обнаружена после гибели кладок. В некоторых таких случаях оказывалось возможным по остаткам яиц и следам определить величину кладки, сроки откладки или степень насиженности, а также предположить их принадлежность той или иной паре. Сложнее оказался сбор данных о гнездовании рябинника, т.к. помеченными были немногие особи, и после гибели гнёзд часть птиц могла переселиться за пределы обследуемой территории (Lübcke, Furrer 1985). В то же время на ней могли поселиться особи из ближайших окрестностей. Это, несомненно, надо иметь в виду при оценке полученных результатов.

Расчёт успешности гнездования проведён двумя способами: 1) традиционным, т.е. вычислены доли птенцов и слётков от количества отложенных яиц, и 2) методом Мэйфилда (Mayfield 1975). Продолжительность периода откладки яиц и насиживания кладки принята равной 16 сут, а пребывание птенцов в гнезде – 12 сут. Помимо оценки успешности размножения определено и число слётков, выращенных одной парой птиц. Последний показатель точен для белобровика и певчего дрозда, а для рябинника он может считаться достаточно близким к реальному значению. О причинах расхождений было сказано выше.

Ещё раз обращаем внимание на то, что расчёт успешности гнездования двумя методами выполнен на одном и том же массиве данных, что стало возможным благодаря детальным наблюдениям за гнездованием птиц.

Результаты и обсуждение

Территориальное распределение

На контрольном участке в период проведения исследований существовала лишь одна постоянная крупная колония рябинников. Другие поселения существовали лишь в течение 1-2 сезонов, т.е. почти ежегодно происходило перераспределение птиц по территории. Именно этим и были обусловлены значительные колебания плотности населения этого вида на модельной площадке (Головань 2004).

В распределении белобровиков и певчих дроздов по контрольному участку в большинстве случаев заметных изменений о года к году не наблюдалось. Лишь в 1985 г. в небольшой роще, расположенной в 70 м к северу от основного лесного массива, поселилось 5 пар белобровиков, где до этого обитало не более 2 пар птиц этого вида. В 1988 г. плотность населения белобровика увеличилась на всей контролируемой территории. В последнем случае рост плотности населения, на наш взгляд, был вызван продолжительным похолоданием, пришед- шимся на период массового пролёта дроздов. Это предположение основывается на данных о возрастном составе местного населения, в частности: невозвращении части взрослых особей, отсутствии среди гнездящихся птиц автохтонов в возрасте одного года и резком снижении численности белобровика в северных частях ареала (Хохлова 1995; Головань 1996). Существенное изменение соотношения в населении первогодков и особей других возрастных групп отмечено и у других видов воробьиных птиц.

Успешность гнездования

Успешность гнездования дроздов на модельной площадке испытывала значительные колебания год от года (табл. 1-6). Так, у рябинника она колебалась в разные годы от 37.2 до 89.1%, у белобровика – от 25.6 до 51.9%, у певчего дрозда – от 27.3 до 62.4%.

В некоторые годы наблюдались существенные различия в результативности гнездования между видами. У рябинника в 1985 и 1988 гг.

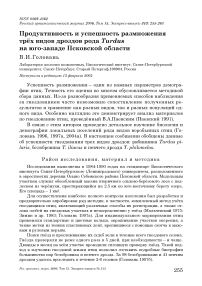

Таблица 1. Успешность размножения Turdus pilaris (± S.E .) на юго-западе Псковской области в 1984-1990 гг.

(рассчитана по методу Мэйфилда)

|

Годы |

Успешность размножения во время: |

||

|

насиживания |

выкармливания |

за сезон |

|

|

1984 |

0.524±0.023 |

0.772±0.027 |

0.404±0.023 |

|

1985 |

0.584±0.020 |

0.709±0.025 |

0.414±0.020 |

|

1986 |

0.583±0.019 |

0.787±0.022 |

0.459±0.020 |

|

1987 |

0.409±0.030 |

0.909±0.026 |

0.372±0.029 |

|

1988 |

0.918±0.012 |

0.971±0.014 |

0.891±0.017 |

|

1989 |

0.588±0.022 |

0.880±0.019 |

0.517±0.022 |

|

1990 |

0.579±0.023 |

0.681±0.031 |

0.394±0.024 |

Таблица 2. Успешность размножения Turdus pilaris на юго-западе Псковской области в 1984-1990 гг. (рассчитана традиционным методом)

|

Годы |

Под наблюдением: |

Успешность насиживания |

Успешность выкармливания |

Общий итог сезона |

По Мэйфилду, % |

||

|

Яиц |

Птенцов |

Слётков |

|||||

|

1984 |

207 |

121 |

89 |

58.45 |

73.55 |

43.0% |

40.4±2.3 |

|

1985 |

263 |

160 |

109 |

60.84 |

68.13 |

41.4% |

41.4±2.0 |

|

1986 |

259 |

156 |

119 |

60.23 |

76.28 |

46.0% |

46.0±2.0 |

|

1987 |

122 |

49 |

44 |

40.16 |

89.80 |

36.1% |

37.2±2.9 |

|

1988 |

198 |

172 |

163 |

86.87 |

94.77 |

82.3% |

89.1±1.7 |

|

1989 |

195 |

125 |

109 |

64.10 |

87.2 |

55.9% |

51.7±2.2 |

|

1990 |

203 |

115 |

75 |

56.65 |

65.22 |

37.0% |

39.4±2.4 |

Таблица 3. Успешность размножения Turdus iliacus (± S.E .) на юго-западе Псковской области в 1984-1990 гг. (рассчитана по методу Мэйфилда)

|

Годы |

Успешность размножения во время: |

||

|

насиживания |

выкармливания |

за сезон |

|

|

1984 |

0.654±0.017 |

0.794±0.020 |

0.519±0.019 |

|

1985 |

0.482±0.018 |

0.532±0.028 |

0.256±0.017 |

|

1986 |

0.569±0.018 |

0.756±0.044 |

0.430±0.028 |

|

1987 |

0.555±0.020 |

0.935±0.013 |

0.519±0.020 |

|

1988 |

0.599±0.014 |

0.835±0.014 |

0.500±0.014 |

|

1989 |

0.504±0.014 |

0.737±0.017 |

0.371±0.013 |

|

1990 |

0.530±0.017 |

0.657±0.024 |

0.348±0.017 |

Таблица 4. Успешность размножения Turdus iliacus на юго-западе Псковской области в 1984-1990 гг. (рассчитана традиционным методом)

У рябинника высокий уровень гибели кладок обычно наблюдался во время массовой откладки яиц и в самом начале насиживания, когда птицы долгое время отсутствовали в колонии и гнёзда оставались без присмотра. В дальнейшем, как правило, разоряемость гнёзд заметно снижалась. У белобровика и певчего дрозда особенно высокий уровень гибели кладок отмечался в начале гнездования, когда нередко разорялись гнёзда с неполными кладками. В дальнейшем разоряемость гнёзд снижалась.

Выводки гибли заметно реже, чем кладки (табл. 1-6). По всей видимости, это обусловлено тем, что по мере насиживания кладок и особенно после появления птенцов родители активнее защищают гнёзда.

Таблица 5. Успешность размножения Turdus philomelos (± S.E .) на юго-западе Псковской области в 1984-1990 гг.

(рассчитана по методу Мэйфилда)

|

Годы |

Успешность размножения во время: |

||

|

насиживания |

выкармливания |

за сезон |

|

|

1984 |

0.521±0.020 |

0.792±0.023 |

0.413±0.020 |

|

1985 |

0.398±0.017 |

0.686±0.026 |

0.273±0.016 |

|

1986 |

0.497±0.018 |

0.749±0.022 |

0.372±0.017 |

|

1987 |

0.442±0.018 |

0.878±0.017 |

0.388±0.017 |

|

1988 |

0.504±0.018 |

0.856±0.017 |

0.432±0.018 |

|

1989 |

0.680±0.015 |

0.918±0.012 |

0.624±0.016 |

|

1990 |

0.610±0.020 |

0.625±0.027 |

0.381±0.021 |

Таблица 6. Успешность размножения Turdus philomelos на юго-западе Псковской области в 1984-1990 гг. (рассчитана традиционным методом)

|

Годы |

Под наблюдением: |

Успешность насиживания |

Успешность выкармливания |

Общий итог сезона |

По Мэйфилду, % |

||

|

Яиц |

Птенцов |

Слётков |

|||||

|

1984 |

234 |

127 |

95 |

0.543 |

0.748 |

40.6 |

41.3±2.0 |

|

1985 |

328 |

140 |

96 |

0.427 |

0.686 |

29.3 |

27.3±1.6 |

|

1986 |

294 |

171 |

127 |

0.582 |

0.743 |

43.2 |

37.3±1.7 |

|

1987 |

299 |

148 |

126 |

0.495 |

0.851 |

42.1 |

38.8±1.7 |

|

1988 |

291 |

167 |

140 |

0.574 |

0.838 |

48.1 |

43.2±1.8 |

|

1989 |

323 |

210 |

196 |

0.650 |

0.933 |

60.7 |

62.4±1.6 |

|

1990 |

217 |

144 |

88 |

0.664 |

0.611 |

40.6 |

38.1±2.1 |

У рябинника средняя величина кладки больше, чем у белобровика и певчего дрозда. В среднем её значение составило 5.32 яйца, а по годам изменялось от 5.00 до 5.52. Максимальная величина выводка у рябинника составила 6 птенцов. Одна пара в разные годы выращивала в среднем от 2.3 до 5.1 птенца (табл. 7). По расчётам В.А.Паевского (1985), произведённым по данным разных авторов, среднее число слётков у рябинника варьировало от 2.2 до 4.4.

Средние значения величины кладок у белобровика за годы проведения наблюдений колебались от 4.92 до 5.21, а у певчего дрозда – от 4.66 до 4.90 яйца (за весь период наблюдений они составили, соответственно, 5.03 и 4.80 яйца). Число слётков, воспитанных одной парой белобровика, изменялось по годам от 2.4 до 4.3, в то время как у певчего дрозда, при меньшей средней величине кладки, на одну пару приходилось в среднем от 2.8 до 5.6 слётков.

Максимальная продуктивность размножения наблюдалась в годы наиболее высокой успешности гнездования, когда многим парам удавалось вырастить по два выводка (табл. 8 и 9). Все находившиеся под

Таблица 7. Величина выводков Turdus pilaris в локальных поселениях в 1984-1990 гг. (для сравнения приведены сведения об успешности гнездования и величине кладок)

|

Годы |

Число самок |

Число вылетевших птенцов |

Число слётков, воспитанных 1 парой |

Успешность гнездования (по Мэйфилду) |

Средняя величина кладки |

|

1984 |

29 |

89 |

3.07 |

40.4±2.3 |

5.41±0.08 |

|

1985 |

38 |

109 |

2.87 |

41.4±2.0 |

5.50±0.15 |

|

1986 |

40 |

119 |

2.98 |

45.9±2.0 |

5.23±0.10 |

|

1987 |

19 |

44 |

2.32 |

37.2±2.9 |

5.21±0.20 |

|

1988 |

32 |

163 |

5.09 |

89.1±1.7 |

5.31±0.17 |

|

1989 |

32 |

109 |

3.41 |

51.7±2.2 |

5.00±0.14 |

|

1990 |

30 |

75 |

2.5 |

39.4±2.4 |

5.52±0.14 |

|

lim |

2.32-5.09 |

37.2-89.1 |

5.00-5.52 |

Таблица 8. Величина выводков Turdus iliacus в локальных поселениях в 1984-1990 гг. (для сравнения приведены сведения об успешности гнездования и величине кладок)

|

Годы |

Число самок |

Число вылетевших птенцов |

Число слётков, воспитанных 1 парой |

Успешность гнездования (по Мэйфилду) |

Средняя величина кладки |

|

1984 |

35 |

134 |

3.83 |

51.9±1.9 |

5.10±0.08 |

|

1985 |

30 |

78 |

2.6 |

25.6±1.7 |

5.08±0.10 |

|

1986 |

40 |

128 |

3.2 |

43.0±2.8 |

5.00±0.09 |

|

1987 |

37 |

126 |

3.41 |

51.9±2.0 |

5.00±0.16 |

|

1988 |

52 |

222 |

4.27 |

50.0±1.4 |

5.21±0.08 |

|

1989 |

49 |

192 |

3.92 |

37.1±1.3 |

5.00±0.07 |

|

1990 |

45 |

108 |

2.4 |

34.8±1.7 |

4.92±0.07 |

|

lim |

2.4-4.27 |

25.6-51.9 |

4.92-5.21 |

Таблица 9. Величина выводков Turdus philomelos в локальных поселениях в 1984-1990 гг. (для сравнения приведены сведения об успешности гнездования и величине кладок)

В большинстве случаев различия между значениями успешности размножения, определёнными разными методами, были не существенны, и лишь в 1988 и 1989 они оказались наибольшими (соответственно, +6.0, +8.0 и -4.2%). На наш взгляд, эти различия обусловлены тем, что при традиционном способе определения успешности размножения единицей является яйцо (птенец, слёток), в то время как при использовании метода, предложенного Мэйфилдом, за единицу принимается гнездо с кладкой или выводком. Поэтому в первом случае учитываются величины кладок, выводков и частичный отход яиц и гибель птенцов, а во втором – все кладки и выводки равнозначны, независимо от их величины, что, несомненно, приводит к небольшим расхождениям.

Близкие значения оценок успешности размножения, полученные при использовании разных методов оценки, обусловлены методикой сбора данных. Только использование биографического метода и стремление к максимально возможной выборке позволяет получить достоверные сведения об успешности и продуктивности размножения птиц, а также использовать оба способа расчёта успешности гнездования.

Гнёзда дроздов разоряются значительно чаще в период откладки яиц и насиживания кладок, чем во время выкармливания птенцов. В качестве иллюстрации приведём сведения по гибели гнёзд белобровика в 1989 г. Ежедневно разорялось немногим более 4% с кладками и 2.5% с птенцами. Тем не менее следует учесть, что продолжительность периода откладки яиц и насиживания кладки составляет 14-16 сут, а пребывание птенцов в гнезде как правило длится лишь 12 сут. Так, в Восточной Европе успешность насиживания у певчего дрозда составила 59.5%, а успешность выкармливания – 89.65% (Pikula 1969). Сходные данные получены в Германии – соответственно, 27.5 и 60.8% (Stein 1974), в то время как в Швейцарии значения успешности насиживания и выкармливания оказались примерно равными – 37 и 33% (Spaar, Hegelbach 1994). В последнем случае значение успешности насиживания оказалось даже выше, чем выкармливания птенцов.

Уменьшение доли разорённых кладок и гибели выводков во второй половине мая и июне чаще всего объясняется большей скрытостью гнёзд после появления листвы на деревьях (Edula, Onno 1972; Моск-витин, Блинов 1981; Захарова, Яковлева 1999; и др.). В качестве под- тверждения приводятся данные о возрастании доли гнёзд, расположенных на лиственных деревьях, от начала к концу сезона гнездования. В нашем случае такого наблюдать не приходилось, т.к. исследования проводились в лиственных насаждениях. Здесь в начале сезона размножения гнёзда дроздов в большинстве случаев лишены маскировки. Их скрытость возрастает по мере роста листвы и развития травяного покрова. Тем не менее, это может иметь существенное значение лишь для низко располагающихся гнёзд белобровика и певчего дрозда. Средние значения высоты расположения гнёзд в зависимости от пород деревьев у этих видов составляли соответственно от 0.8 до 1.3 м и от 1.4 до 2.1 м (Головань 2004б).

Причины существенных колебаний значений успешности гнездования кроются, прежде всего, в численности тех или иных хищников и их приуроченности к локальным участкам местности. Так, во время проведения мониторинговых исследований в Ленинградской области удалось выяснить, что успех гнездования может существенно разниться даже в расположенных недалеко друг от друга колониях рябинника (Головань, Пчелинцев 2005).

Гнёзда рябинника размещаются на значительно большей высоте, чем гнёзда белобровика и певчего дрозда (Головань 2004б). В связи с этим они в большинстве случаев недоступны для наземных хищников. В то же время гнёзда белобровика и певчего дрозда лучше замаскированы и их, по-видимому, сложнее обнаружить врановым птицам. Немаловажное значение для успеха гнездования имеют видовые и индивидуальные особенности поведения дроздов. Тем не менее, далеко не всегда ясны причины различий в уровнях успешности гнездования белобровика и певчего дрозда в местах их совместного обитания (максимальные различия успешности гнездования между этими видами отмечены в 1989 г. – соответственно, 37.1 и 62.4%; см. таблицы 3 и 5).