Продуктивность пшеницы на фоне биологической активности почвы в севооборотах и монопосеве в условиях Южного Урала

Автор: Скороходов Виталий Юрьевич

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 11, 2022 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - установить влияние биологической активности почвы и содержания нитратного азота на продуктивность яровой пшеницы в засушливых условиях Южного Урала. Представлены результаты многолетнего стационарного опыта по влиянию на урожайность мягкой яровой пшеницы биологической активности почвы и количественного содержания нитратного азота в почве при возделывании культуры в севооборотах и монопосеве на двух фонах минерального питания. Эксперимент проводился на стационарном участке в Оренбургской области. Вегетационные периоды исследования отнесены к трем группам засушливости и 14 из 20 лет соответствуют очень засушливым при ГТК, равном 0,6 единиц и менее; 2 года (2003 и 2013) из 20 характеризовались как незначительно засушливые. Рассмотрено возделывание мягкой яровой пшеницы в системе многополья, бессменных посевов. Установлен наибольший процент биологической активности почвы в варианте последействия гороха как по удобренному фону (31,4 %), так и неудобренному (10,2 %). Возделывание мягкой яровой пшеницы в многополье в последействии гороха и проса приводит к увеличению урожайности культуры. Урожайность яровой пшеницы в среднем за 2002-2021 гг. в последействии предшественников горох и просо составила 0,98 и 0,97 т при внесении минеральных удобрений и 0,93 и 0,90 т с 1 га на фоне без удобрений соответственно. Применение минеральных удобрений ведет к повышению биологической активности почвы, содержания нитратного азота и в итоге продуктивности сельскохозяйственной культуры. В среднем за 20 лет исследования прослеживается тесная взаимосвязь урожайности яровой пшеницы с биологической активностью почвы в последействии проса: на удобренном фоне - 71,5 %, на неудобренном - 68,7 %.

Севооборот, яровая мягкая пшеница, биологическая активность почвы, нитратный азот, монопосев, предшественник

Короткий адрес: https://sciup.org/140296021

IDR: 140296021 | УДК: 633.111.1:631.4:631.582(470.56) | DOI: 10.36718/1819-4036-2022-11-62-69

Текст научной статьи Продуктивность пшеницы на фоне биологической активности почвы в севооборотах и монопосеве в условиях Южного Урала

Введение . Производство зерновой продукции является важнейшей задачей земледельческой науки в обеспечении продовольствием населения Российской Федерации и других мировых стран.

Для увеличения продуктивности мягкой яровой пшеницы необходимо сочетать научно обоснованные приемы в земледелии (обработка почвы, применение минеральных и органических удобрений, пополнение и сохранение почвенных влагозапасов, борьба с сегетальной растительностью и другие мероприятия). На черноземных почвах степной зоны Южного Урала применяется отвальная вспашка, безотвальное рыхление и увеличение в севообороте доли (с 22 до 45 %) предшественников с последующей отвальной вспашкой, что способствует усилению биологической активности почвы [1]. В результате проведенных опытов в Бельгии выяснено, что отвальная вспашка после уборки пшеницы активизирует бактериальные группы, разлагающие сложные соединения. При мини-мализации и уменьшении глубины обработки преобладают микроорганизмы с олиготрофным образом жизни [2, 3].

Применение органических и минеральных удобрений на черноземах Южного Урала сопровождается усилением биологической активности почвы [4, 5]. В Рязанской области для усиления микробиологических процессов в шестипольных севооборотах на фоне минеральных удобрений применяли доломитовую муку [6, 7]. В Оренбургском Предуралье в бессменных посевах пшеницы без использования минеральных удобрений уровень биологической активности был заметно снижен и составил 7,4 % [8, 9]. Оптимальное азотное питание зерновых культур обеспечивает получение хорошего урожая [10, 11]. Необходимо отметить ускоренную трансформацию азота на границе раздела корня и почвы за счет деятельности почвенных микроорганизмов [12]. Поглощение нитратного азота после периода цветения пшеницы приводит к увеличению урожайности культуры [13, 14]. По мнению многих ученых, для предотвращения снижения урожайности пшеницы нужно вносить в почву удобрения с преобладанием азотных [15]. В условиях юга Португалии в 2017–2018 гг. самые высокие значения урожайности пшеницы получены при использовании обычных азотных удобрений [16].

Цель исследования – установление влияния содержания нитратного азота в сопряжении с биологической активностью почвы в севооборотах и монопосевах на продуктивность яровой пшеницы в условиях Южного Урала.

Объекты и методы. Эксперимент проводился на стационарном опытном участке по севооборотам и бессменным посевам сельскохозяйственных культур в отделе земледелия и ресурсосберегающих технологий ФГБНУ «Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий РАН». Опытный участок расположен на территории Оренбургского административного района с координатами 51.775125° с.ш. и 55.306547° в.д. Почва представлена черноземом южным карбонатным среднемощным тяжелосуглинистым с содержанием в слое 0–30 см: гумуса – 3,2–4,0 %; азота – 0,20–0,31 %; фосфора – 0,14–0,22 %; подвижного фосфора – 1,5–2,5 мг/100 г почвы; подвижного калия – 30–38 мг/100 г почвы; рН почвенного раствора – 7,0–8,1. Схема эксперимента представлена в таблице 1.

Объектами исследования являются посевы пшеницы мягкой яровой в севооборотах и монокультуре, а также почвообразцы по вариантам опыта. Эксперимент закладывался по методике Б.А. Доспехова в четырех повторениях.

Ширина делянок на 1–3 вариантах опыта составляет 14,4 м, на остальных (с 4-го по 9-й вариант) – 7,2 м. По длине делянки разграничиваются на удобренный фон (30 м) и неудобренный (60 м). Площадь делянок в севооборотах на удобренном фоне с шириной 14,4 м составляет 432 м2, с шириной 7,2 м – 216 м2, на неудобренном – соответственно 864 и 432 м2 .

Таблица 1

Схема эксперимента

|

Севооборот, монопосев |

Поле, культура |

||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

||

|

Шестипольные севообороты |

Пар черный |

Озимая рожь |

Твердая пшеница |

ф о ф о о ю О |

Кукуруза на силос |

Мягкая яровая пшеница (IV) |

X ф 2 :г □; |

|

Просо |

Мягкая яровая пшеница (V) |

||||||

|

Сорго на силос |

Мягкая яровая пшеница (VI) |

||||||

|

Горох |

Мягкая яровая пшеница (VII) |

||||||

|

Пар черный |

Твердая пшеница |

Мягкая яровая пшеница (контроль) (I) |

Сборное |

Мягкая яровая пшеница |

X ф СК |

||

|

Пар занятый летним посевом суданской травы |

Твердая пшеница |

Мягкая яровая пшеница (II) |

Сборное |

Мягкая яровая пшеница |

X ф СК |

||

|

Пар сидеральный |

Твердая пшеница |

Мягкая яровая пшеница (III) |

Сборное |

Мягкая яровая пшеница |

X ф X СК |

||

|

Двуполье |

Твердая пшеница |

Мягкая яровая пшеница (VIII) |

|||||

|

Монопосев |

Мягкая яровая пшеница (IX) |

||||||

Примечание : I–IX – варианты опыта.

При уборке комбайном «Сампо 500» учетная площадь на удобренном фоне составила 60 м2, на неудобренном – 120 м2.

Под основную обработку почвы предшественника вносили N 40 P 80 K 40 . Весной проводили боронование, культивацию, посев мягкой яровой пшеницы сорта Учитель с последующим прикатыванием. Норма высева – 4,5 млн всхожих семян на 1 га.

Для определения биологической активности почвы применялся метод разложения льняного полотна. На двух фонах питания всех вариантов опыта закладывали в почву по две аппликационные пробы на глубину 20 см. Срок экспозиции льняной ткани в почве – 90 дней. Закладку проб проводили после посева (в период всходов яровой пшеницы). Перед уборкой культуры пробы выкапывали. Затем рассчитывали процент разложения микроорганизмами ткани льняного полотна.

Для определения нитратного азота отбирались образцы в слое почвы 0–30 см на двух по- вторениях, по двум фонам почвенного питания. Почвенные образцы отбирались ручным пробоотборником с трех точек делянки в срок после посева культуры и ее уборки. Лабораторный анализ проводили по ГОСТ 26951-86 «Почвы. Определение нитратов ионометрическим методом». Полученные данные по урожайности мягкой яровой пшеницы, биологической активности почвы и содержанию нитратного азота анализировались методом множественной регрессии в программе Statistica 12.0.

Результаты и их обсуждение. Исследование проводилось с 2002 по 2021 г. в условиях степной зоны Южного Урала.

В таблице 2 представлены гидротермический коэффициент вегетационного периода и количество суховейных дней. Из 20 лет исследования 14 лет относятся к очень засушливым, когда показатель гидротермического коэффициента составлял 0,6 единиц и менее.

Таблица 2

Характеристика вегетационных периодов за 2002–2021 гг.

|

Показатель |

Год исследования |

|||||||||

|

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

|

|

ГТК за вегетационный период |

0,46 |

1,09 |

0,50 |

0,44 |

0,63 |

0,70 |

0,56 |

0,15 |

0,59 |

0,63 |

|

Кол-во суховейных дней за вегетационный период |

51 |

22 |

41 |

41 |

45 |

51 |

79 |

89 |

109 |

89 |

|

Характеристика вегетационного периода |

III |

I |

III |

III |

II |

II |

II |

III |

III |

III |

|

Показатель |

Год исследования |

|||||||||

|

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

2021 |

|

|

ГТК за вегетационный период |

0,34 |

0,82 |

0,24 |

0,57 |

0,33 |

0,46 |

0,34 |

0,65 |

0,30 |

0,23 |

|

Кол-во суховейных дней за вегетационный период |

92 |

86 |

73 |

63 |

84 |

44 |

54 |

112 |

92 |

105 |

|

Характеристика вегетационного периода |

III |

I |

III |

III |

III |

III |

III |

II |

III |

III |

Примечание. Характеристика вегетационного периода: I – незначительно засушливый (ГТК 0,8 и более); II – засушливый (ГТК 0,6–0,8); III – очень засушливый (ГТК 0,6 и менее).

Результаты исследования свидетельствуют об изменении урожайности пшеницы мягкой в вариантах с различным набором предшественников под влиянием почвенных микроорганизмов и содержания нитратного азота. Уровень биологической активности почвы по двум фонам почвенного питания находился в интервале от 7,8 до 31,4 % (табл. 3).

Наибольшая биологическая активность микроорганизмов отмечается в седьмом варианте эксперимента, при возделывании мягкой яровой пшеницы после гороха и имеет значение по удобренному фону 31,4 %, по неудобренному – 10,2 %.

При использовании минеральных удобрений наименьшая (8,4 %) биологическая активность почвы отмечается в первом варианте.

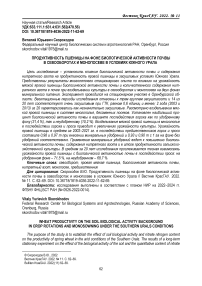

Таблица 3

Продуктивность мягкой яровой пшеницы, биологическая активность почвы с долей влияния фактора и содержание нитратного азота под вариантами опытов в 2002–2021 гг.

|

Вариант предшественника |

Содержание в почве N-NO 3, мг/100 г почвы |

Разложение льняной ткани, % |

Урожайность пшеницы мягкой, т/га |

Доля влияния фактора биологической активности почвы, % |

||||||

|

После посева культуры |

После уборки культуры |

|||||||||

|

I |

II |

I |

II |

I |

II |

I |

II |

I |

II |

|

|

1. Пшеница твердая по черному пару (контроль) |

7,7 |

7,2 |

5,9 |

5,2 |

8,4 |

8,3 |

0,89 |

0,85 |

64,4 |

59,3 |

|

2. Пшеница твердая по занятому (суданка) пару |

6,8 |

5,7 |

6,4 |

5,4 |

9,2 |

8,7 |

0,94 |

0,85 |

58,3 |

54,4 |

|

3. Пшеница твердая по сидеральному пару |

7,3 |

7,1 |

7,1 |

5,6 |

10,3 |

8,3 |

0,90 |

0,81 |

41,8 |

52,2 |

|

4. Кукуруза на силос |

9,6 |

6,2 |

5,8 |

5,4 |

9,5 |

9,1 |

0,83 |

0,79 |

54,2 |

43,8 |

|

5. Просо |

7,8 |

5,8 |

6,3 |

5,1 |

30,0 |

9,0 |

0,97 |

0,90 |

71,5 |

68,8 |

|

6. Сорго на силос |

6,4 |

5,6 |

5,1 |

3,9 |

10,7 |

9,9 |

0,86 |

0,79 |

36,8 |

36,3 |

|

7. Горох |

8,4 |

6,2 |

6,5 |

4,7 |

31,4 |

10,2 |

0,98 |

0,93 |

42,9 |

57,9 |

|

8. Пшеница твердая (двуполье) |

7,4 |

6,9 |

5,5 |

4,7 |

9,5 |

7,8 |

0,85 |

0,70 |

40,1 |

17,9 |

|

9. Пшеница мягкая (монокультура) |

7,6 |

7,7 |

5,7 |

4,9 |

10,0 |

8,7 |

0,79 |

0,72 |

38,7 |

32,3 |

Примечание : I – фон с удобрением; II – фон без удобрения. НСР 05 по фактору А (предшественник) –

0,25; НСР 05 по фактору В (удобрение) – 0,33; НСР 05 по взаимодействию факторов АВ – 0,20.

В двуполье (в восьмом варианте) на фоне без применения минеральных удобрений отмечается снижение биологической почвенной активности до 7,8 %, что объясняется оставлением в почве однотипных растительных остатков, потребляемых определенными группами микроорганизмов.

Количественное содержание в пахотном слое почвы нитратного азота (N-NO3) отмечается в четвертом варианте опыта в последействии кукурузы на силос по удобренному фону (9,6 мг/100 г почвы) и девятом варианте в монопосеве пшеницы мягкой по неудобренному (7,7 мг). В послеуборочный период наибольшее содержание N-NO3 в почве отмечается под посевом пшеницы мягкой по пшенице твердой в последействии сидерального пара (третий вариант опыта): по удобренному фону – 7,1 мг/100 г почвы и неудобренному – 5,6 мг/100 г почвы. Минимальное количество нитратного азота в среднем за годы эксперимента отмечается в шестом варианте опыта при возделывании пшеницы мягкой по сорго на силос и составляет 5,1 и 3,9 мг/100 г почвы соответственно по фонам с удобрениями и без них. По результатам исследования наибольшая урожайность мягкой яровой пшеницы в среднем за 2002–2021 гг. получена в вариантах севооборотов с горохом и просом на фоне применения минеральных удобрений 0,98 и 0,97 и неудобренном 0,93 и 0,90 т/га соответственно. При возделывании пшеницы мягкой в двуполье с пшеницей твердой (восьмой вариант) прибавка урожайности от применения минеральных удобрений составила 0,15 т/га. Применение минеральных удобрений ведет к повышению биологической активности почвы, содержанию нитратного азота и в итоге продуктивности сельскохозяйственной культуры. При обработке экспериментальных данных методом множественной регрессии установлена зависимость урожайности пшеницы мягкой от биологической ак- тивности почвы от 17,9 (в седьмом и восьмом вариантах на неудобренном фоне) до 71,5 % (в пятом варианте на удобренном фоне). В среднем за 20 лет исследования отмечается тесная взаимосвязь урожайности мягкой яровой пшеницы с биологической активностью почвы в пятом варианте опыта при использовании минеральных удобрений (71,5 %) и без них (68,8 %). В шестом варианте опыта доля влияния фактора биологической активности на урожайность пшеницы мягкой при использовании удобрений минимальна и составляет 36,8 %. Также минимально влияние (32,3 %) на урожайность действия почвенных микроорганизмов в девятом варианте монокультуры пшеницы на фоне без удобрений. Отказ от использования минеральных удобрений приводит к снижению микробиологической активности почвы. Свидетельством этому являются данные по вариан- там опытов. Снижение активности микроорганизмов на неудобренном фоне отмечается в последействии большинства предшественников, исключение составляют третий и седьмой варианты. Увеличение доли влияния фактора на неудобренном фоне в третьем и седьмом варианте опыта достигается путем возделывания предшествующей сидеральной культуры и гороха.

Для благоприятного роста и развития мягкой яровой пшеницы необходимо достаточное количество нитратного азота, от его содержания зависит формирование урожайности.

В третьем варианте опыта урожайность пшеницы мягкой в последействии сидерального пара имеет наибольшую долю влияния фактора (количество нитратного азота после посева культуры) – 24,67 % при уровне значимости 0,01 по удобренному фону (табл. 4).

Таблица 4

|

Фон питания |

Вариант опыта по предшественнику |

Уровень значимости (Р) |

Коэффициент дельта (δ) |

Доля влияния фактора, % |

|||

|

I |

II |

I |

II |

I |

II |

||

|

I Ф Ю о |

1. По пшенице твердой после черного пара (контроль) |

0,04 |

0,01 |

0,22 |

0,78 |

8,14 |

28,86 |

|

2. По пшенице твердой после занятого пара |

0,24 |

0,01 |

0,01 |

0,99 |

0,38 |

33,82 |

|

|

3. По пшенице твердой после сидерального пара |

0,01 |

0,04 |

0,69 |

0,31 |

24,67 |

10,93 |

|

|

4. По кукурузе на силос |

0,87 |

0,80 |

0,13 |

0,87 |

0,05 |

0,35 |

|

|

X X Ф kO о Ф ZE |

5. По просо |

0,01 |

0,02 |

0,63 |

0,37 |

23,31 |

13,69 |

|

6. По сорго на силос |

0,03 |

0,04 |

0,53 |

0,47 |

17,60 |

15,60 |

|

|

7. По гороху |

0,02 |

0,03 |

0,57 |

0,43 |

20,94 |

16,06 |

|

|

8. По пшенице твердой в двуполье |

0,00 |

0,00 |

0,53 |

0,47 |

27,08 |

24,12 |

|

|

9. По пшенице мягкой (монокультура) |

0,17 |

0,04 |

0,11 |

0,89 |

2,64 |

21,16 |

|

Примечание: I – содержание нитратного азота в почве после посева; II – содержание нитратного азота в почве после уборки.

Влияние содержания нитратного азота в почве на урожайность пшеницы мягкой в севооборотах за 20 лет наблюдений

Максимальная доля использования нитратного азота к уборке культуры и влияния на урожайность мягкой яровой пшеницы (33,82 %) отмечена во втором варианте на удобренном фоне. В вариантах опыта с пятого по девятый влияние содержания нитратного азота на удобренном фоне не установлено. На фоне без применения минеральных удобрений наибольшая доля влияния количества нитратного азота до и после посева культуры на урожайность отмечается в восьмом варианте и составляет 27,08 и 24,12 % соответственно. На остальных вариантах эксперимента влияние количественного содержания нитратного азота в почве на урожайность пшеницы мягкой малозначимо.

Заключение. При изучении возделывания мягкой яровой пшеницы по различным предшественникам в шестипольных севооборотах, двуполье и монопосеве установлено влияние биологической активности почвы и содержания нитратного азота на продуктивность культуры. Наибольшая биологическая активность почвы отмечается в варианте возделывания мягкой яровой пшеницы после гороха (седьмой вариант опыта): на удобренном фоне – 31,4 %; на неудобренном фоне – 10,2 %. Установлено, что в среднем за 2002–2021 гг. наибольшая урожайность яровой пшеницы формируется в шестипольном севообороте, где в качестве предшественника выступает горох. Урожайность яровой пшеницы по гороху составила: на удобренном фоне – 0,98 т/га; на фоне без удобрения – 0,93 т/га. Тесная взаимосвязь (71,5 %) урожайности культуры с биологической активностью почвы прослеживается также в пятом варианте опыта при использовании минеральных удобрений. Исходя из результатов исследования, аграриям Южного Урала, специализирующимся на возделывании зерна мягкой яровой пшеницы, с целью увеличения валовой продукции культуры предлагается возделывать ее в системе шестипольных севооборотов с применением минеральных удобрений, где в качестве предшественника выступают горох на зерно.

Список литературы Продуктивность пшеницы на фоне биологической активности почвы в севооборотах и монопосеве в условиях Южного Урала

- Динамика плодородия почвы при возделывании яровой пшеницы в севооборотах и бессменно в зависимости от системы удобрений и обработки / С.Д. Гилев [и др.] // Земледелие. 2017. № 4. С. 22-26.

- Горянин О.И., Щербинина Е.В. Совершенствование технологии возделывания яровой пшеницы в Поволжье // Аграрный научный журнал. 2020. № 11. С. 25-29.

- Юшкевич Л.В., Пахотина И.В., Щитов А.Г. Эффективность использования агротехнологических приемов возделывания мягкой яровой пшеницы в повышении продуктивности и качества зерна в Омской области // Вестник КрасГАУ. 2021. № 7. С. 26-34.

- Интенсификация возделывания яровой пшеницы на земледельческой территории Сибири / В.Н. Романов [и др.] // Вестник КрасГАУ. 2022. № 5. С. 17-27.

- Скороходов В.Ю. Биологический фактор воспроизводства гумуса и поддержания плодородия почвы в условиях степной зоны Южного Урала // Плодородие. 2021. № 2 (119). С. 55-59.

- Кузнецов Д.А. Влияние минеральных удобрений и норм высева на урожайность и качество зерна яровой пшеницы // Аграрный научный журнал. 2020. № 11. С. 25-29.

- Резервы повышения урожайности яровой пшеницы в лесостепи Западной Сибири / В.Н. Шоба [и др.] // Достижения науки и техники АПК. 2017. Т. 31, № 6. С. 31-33.

- Скороходов В.Ю. Продуктивность яровой мягкой пшеницы в сопряжении с содержанием макроэлементов и биоактивностью почвы на черноземах южных степной зоны Южного Урала // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 2021. № 2 (54). С. 46-53.

- Волошин Е.И, Ивченко В.К., Количенко А.А. Особенности накопления растительных остатков яровой пшеницы на государственных сортоучастках Красноярского края // Вестник КрасГАУ. 2021. № 6. С. 47-57.

- Келер В.В., Хижняк С.В. Аспекты повышения продуктивности и рентабельности производства зерна яровой пшеницы в Красноярском крае // Вестник КрасГАУ. 2019. № 6. С. 28-34.

- Dynamics of soil Mikrobial Communities below the Seedbed under Two Contrasting Tillage Regimes / F. Degrune [et al.] // Front Microbiol. 2017. № 8: 1127. P. 15.

- Effects of Independent and Combined Water Deficit and High-Nitrogen Treatments on Flag Leaf Proteomes during Wheat Grain Development / D. Zhu [et al.] // Int J. Mol Sci. 2020. № 8: 1127, P. 15.

- Сапега В.А., Турсумбекова Г.Ш. Урожайность, экологическая пластичность и стабильность сортов яровой мягкой и твердой пшеницы в южной лесостепи Тюменской области // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2020. № 21 (2). С. 143-123.

- Романов В.Н., Демиденко Г.А., Дружинин А.Г. Применение интенсивной технологии возделывания яровой пшеницы в условиях Красноярской лесостепи // Вестник КрасГАУ. 2021. № 4. С. 21-26.

- Свирина В.А., Артюхова О.А. Азотный режим и биологическая активность почвы под влиянием известкования и удобрений // Плодородие. 2019. № 5 (110). С. 11-14.

- Water Regime and Nitrogen Management to Cope with Wheat Yield Variavility under the Mediterranlan Conditions of Southern Portugal / M. Patanita [et al.] // Plants. 2019. 8(10): 429. P. 15.