Продуктивность растительных сообществ и формирование органогенных горизонтов почв в ходе самовосстановительной сукцессии на техногенных субстратах

Автор: Лиханова Ирина Александровна, Лаптева Елена Морисовна, Ковалева Вера Александровна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Наземные экосистемы

Статья в выпуске: 5 т.16, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены особенности почв и растительности, формирующихся на техногенном субстрате на этапе замещения травянистой экосистемы древесной. Определена продуктивность сообществ, оценены состав и количество опада, установлены особенности его деструкции. Показано, что характер растительности (луг, лиственный лес) определяет различие формирующихся слаборазвитых почв на уровне типа.

Посттехногенные экосистемы, самовосстановление, опад, деструкция опада, химический состав, слаборазвитые почвы

Короткий адрес: https://sciup.org/148203292

IDR: 148203292 | УДК: 630*182:[630*524+630*56]:630*114.34

Текст научной статьи Продуктивность растительных сообществ и формирование органогенных горизонтов почв в ходе самовосстановительной сукцессии на техногенных субстратах

Усиление антропогенного пресса на природные экосистемы Севера требует детального изучения закономерностей восстановления растительности и почв на техногенно нарушенных территориях. Эти знания являются необходимой теоретической основой для разработки интенсивных приемов восстановления нарушенных земель. На территории европейского северо-востока России первые исследования в области изучения особенностей естественного зарастания техногенных субстратов в таежной зоне Республики Коми связаны с работами Б.М. Груздева и В.А. Мартыненко [5, 10]. Авторами показано, что типовая схема самозарастания нарушенных территорий включает закономерную смену инициальной стадии луговой с преобладанием злаков, которая замещается, в свою очередь, мелколиственным молодняком. В последующем на базе временных типов леса формируется зональный тип экосистемы – еловый лес. Работы Н.П. Акульшиной [1, 2] по изучению сообществ на землях, нарушенных прокладкой трубопроводов, Г.В. Железновой с соавторами [6] – на отсыпках буровых площадок, Л.В. Чалышевой с соавторами [18] – на нефтезагрязненных землях, Е.М. Копцевой и Е.В. Абакумова [7] – на карьерах дополнили представления о закономерностях восстановления посттехногенных территорий. Однако эти исследования затрагивали в основном инициальную стадию и/или стадию формирования травянистой экосистемы. Строение и функционирование молодых лесных экосистем, замещающих на посттехногенных территориях луговую стадию самовосстановитель-ной сукцессии, практически не исследовано.

Цель данной работы заключалась в выявлении закономерностей формирования растительного покрова и почв на этапе формирования молодого лесного сообщества в процессе естественного зарастания нарушенных земель в подзоне средней тайги.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Исследования проводили на территории европейского северо-востока России (Республика Коми, средняя тайга), на стационаре «17-й км», где ведутся многолетние наблюдения за процессом самовосстановления растительного покрова и почв на техногенных субстратах. Данный участок расположен в 17 км к юго-западу от г. Сыктывкар. Его подробная характеристика представлена в работах [14, 21]. Здесь только отметим следующее. Площадка, на которой идет естественный процесс самозарастания, расположена вдоль автодороги «Сыктывкар – Киров». Ее субстрат представляет собой моренные суглинки, вскрытые в ходе реконструкции дорожного полотна и нерекультивированные после окончания строительных работ. Зарастание участка началось в конце 80-х годов прошлого столетия, планомерное изучение закономерностей самовосстанови-тельной сукцессии – с 1996 г. К этому моменту на участке сформировалось разнотравно-злаковое сообщество из Agrostis gigantea Roth, Phleum pratense L., Deschampsia cespitosa (L.) Beauv., Calamagrostis canescen s (Web.) Roth и других типичных луговых видов с участием сорнорудеральных Elytrigia repens (L.) Nevski, Taraxacum officinale Wigg., Tussilago farfara L. и др. Сообщество отличалось полидоминантным составом, господствующий вид не выделялся. С конца 90-х гг. в травянистую экосистему начали внедряться древесные и кустарниковые растения – Pinus sylvestris L., Betula pendula Roth, Betula pubescens Ehrh., Salix caprea L., Salix pentandra L. К 2008 г. высота древесных растений достигла 3-6 м [21].

Наши наблюдения, проведенные на стационарном участке «17-й км», охватывают период с 2008 по 2013 гг. В ходе исследования применяли классические методы геоботаники [13]. Лесово-дственно-таксационное описание фитоценозов выполняли согласно В.С. Моисееву [11]. Опад древесного яруса учитывали два раза в год (третья декада мая, третья декада октября) с использованием опадоуловителей размером 50 х 50 см, повторность 14-кратная. Надземную биомассу травяного яруса определяли методом укосов с учетных площадок размером 50 х 50 см в 10-кратной повторности. Растения срезали на уровне почвы, разбирали на хозяйственные (агроботанические) группы, доводили до воздушно-сухого состояния и взвешивали. Массу лесной подстилки учитывали металлическим шаблоном площадью 98 см2 в 25-кратной повторности с последующим разбором на отдельные фракции. Интенсивность разложения опада определяли методом изоляции в капроновых мешочках с размером ячеи 1 мм.

Количественный химический анализ растительных проб, образцов лесной подстилки и почв выполнен в аккредитованной экоаналитической лаборатории и отделе почвоведения Института биологии Коми НЦ УрО РАН. Массовую долю общего органического углерода (Сорг.) и общего азота (Nобщ.) определяли на СHNS-О-элементном анализаторе ЕА 1110 (Италия), макроэлементов (Mn, Fe, Al, Ca, Na, Mg, К, P) – способом микроволнового разложения проб концентрированными растворами HNO 3 и H 2 O 2 с последующим измерением концентрации химических элементов в растворах методом атомноэмиссионной спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой (ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98). Величину рН водной вытяжки измеряли на иономере «Анион-4100».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

По данным наблюдений 2008-2013 гг., на исследуемом участке к началу третьего десятилетия самовосстановительной сукцессии четко выделились два типа растительных сообществ. Вдоль трассы старого полотна автодороги узкой полосой сохраняются фрагменты травянистого сообщества. В нем, как и ранее, продолжают доминировать луговые злаки Agrostis gigantea , Phleum pratense , Dactylis glomerata L., Deschampsia cespitosa , Festuca pratensis Huds., Calamagrostis canescens . Сохраняются пионерные и сорные виды Сhamaenerion angustifolium (L.) Scop, Picris hieracioides L., Elytrigia repens , Taraxacum officinale , Tussilago farfara, свидетельствующие о посттехногенном происхождении травостоя. В настоящее время видовое разнообразие травянистого сообщества увеличивается за счет внедрения лесных и опушечных видов: Equisetum sylvaticum L., Ajuga reptans L., Aegopodium podagraria L. и др. Всего в травяном ярусе, общее проективное покрытие (ОПП) которого 100%, отмечено 52 вида сосудистых растений. Моховой покров не развит, ОПП до 10%.

Продуктивность травянистого сообщества, начиная с конца 90-х гг. прошлого столетия, сохраняется примерно на одном уровне (табл. 1). Однако в третьем десятилетии восстановительного процесса в структуре фитомассы отмечено уменьшение доли злаков и возрастание – разнотравья. Плотность травостоя становится более неравномерной, о чем свидетельствует возрастание коэффициента вариации: в 1999 г. он составлял 9,1%, а в 2011 и 2013 гг. – 70,2 и 66,3% соответственно.

Таблица 1. Динамика биологической продуктивности травяного и мохового ярусов на участке самозаростания по годам наблюдений

|

Агроботанические |

1999 г. |

2011 г. |

2013 г. |

|||

|

группы растений |

Масса, г/м2 |

Доля, % |

Масса, г/м2 |

Доля, % |

Масса, г/м2 |

Доля, % |

|

Травянистое сообщество |

||||||

|

Злаки |

304.8±10.6 |

81.6 |

168.2±44.6 |

45.5 |

199.0±36.1 |

62.0 |

|

Разнотравье |

68.6±4.15 |

18.4 |

196.4±57.9 |

53.1 |

129.9±23.4 |

39.3 |

|

Мхи |

0 |

0 |

5.2±3.8 |

1.4 |

1.6±0.6 |

0.5 |

|

Итого: |

373.4±10.7 |

100.0 |

369.8±82.1 |

100.0 |

330.8±69.4 |

100.0 |

|

Молодое лесное сообщество |

||||||

|

Злаки |

н/о |

н/о |

28.9±15.5 |

39.2 |

29.1±19.5 |

46.9 |

|

Разнотравье |

-″- |

-″- |

44.7±13.2 |

60.5 |

32.1±4.7 |

51.8 |

|

Мхи |

-″- |

-″- |

0.3±0.3 |

0.4 |

0.8±0.0 |

1.3 |

|

Итого: |

-″- |

-″- |

73.9±18.5 |

100.0 |

62.0±15.3 |

100.0 |

|

Примечание. н/о – не определяли. |

||||||

На основной площади участка сформировалось молодое лесное сообщество, состав древостоя которого может быть описан формулой: 7Б2Ос1С+Е+Ол. Таксационные показатели древостоя приведены в табл. 2. В древесном ярусе по численности доминирует береза, однако по высо- те она уступает сосне. Высота ив сопоставима с высотой березы и осины (табл. 2). В запасы древесины молодого лесного сообщества, сформировавшегося на техногенном субстрате в процессе самовосстановительной сукцессии за практически двадцатилетний период, основной вклад вносит сосна (63,9%). Второе место делят береза (12,7%) и ива (17,4%). Вклад остальных видов деревьев незначителен.

В подросте высотой до 1,5 м по численности также преобладает береза – 13,7 тыс. шт/га, на долю остальных видов (осины, ольхи, ели, сосны и ивы) приходится 9,2 тыс. шт/га. Полученные цифры свидетельствуют о том, что лесное сообщество развивается по пути формирования березового леса с примесью сосны и ели.

Таблица 2. Таксационные показатели молодого лесного сообщества

|

Порода |

Число деревьев, -1 шт∙га |

Запас древесины, м3∙га-1 |

Диаметр ствола, см |

Высота деревьев, м |

|

Береза |

23467 |

20.0 |

1.3 |

4.0 |

|

Ива |

9333 |

27.3 |

2.5 |

5,1 |

|

Осина |

4800 |

7.3 |

1.4 |

3,9 |

|

Ольха |

1200 |

1.4 |

1.1 |

3,6 |

|

Сосна |

1467 |

100.3 |

9.5 |

8,2 |

|

Ель |

400 |

0.7 |

2.3 |

2,9 |

|

Всего |

40667 |

157 |

- |

- |

Эдификаторное влияние древеснокустарниковой растительности обусловило появление в травяно-кустарничковом ярусе значительного числа лесных и опушечных видов: Meli-ca nutans L., Aegopodium podagraria L., Ajuga reptans L., Angelica sylvestris L., Calamagrostis arun-dinacea (L.) Roth, Cirsium heterophyllum (L.) Hill, Equisetum sylvaticum L., Fragaria vesca L., Hiera-cium altipes (Lindb. fil. ex Zahn) Juxip, Lathyrus vernus (L.) Bernh., Luzula pilosa (L.) Willd., Pyrola minor L., Rubus saxatilis L., Prunella vulgaris L., Solidago virgaurea L., Vicia sylvatica L. и др. Многие луговые виды – Agrostis gigantea , Calamagros-tis canescens , Dactylis glomerata , Deschampsia ces-pitosa , Festuca pratensis , Hieracium umbellatum L., Lathyrus pratensis L., Leucanthemum vulgare Lam., Poa pratensis L., Ranunculus acris L., Veronica chamaedrys L., Vicia sepium L., Vicia cracca L. и др. – находятся в угнетенном состоянии. Всего в травяном ярусе с ОПП около 30% выявлено 48 видов сосудистых растений. В напочвенном покрове отмечены единичные мхи (ОПП до 1%).

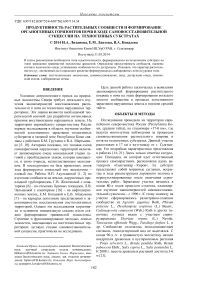

Несмотря на то, что по видовому разнообразию травяный ярус лесного сообщества сопоставим с луговой экосистемой, его биологическая продуктивность, вследствие разреженности, практически в 5 раз меньше, по сравнению с травянистым сообществом (табл. 1). Следует отметить, что в молодом лесном сообществе основной вклад в поступление на поверхность почвы растительной морт-массы вносит опад древеснокустарникового яруса. По данным учета за 20112012 гг., его величина в среднем составляет 322 г/м2. При этом 19% от общей массы опада поступает в течение зимне-весеннего периода, 81% – летне-осеннего. В структуре опада ведущую роль играют листья ивы, березы и хвоя сосны (рис. 1). С учетом растений напочвенного покрова общая фитомасса, включающаяся в процессы формирования горизонта лесной подстилки, в молодом лесном сообществе оценивается величинами порядка 380-395 г/м2, что незначи- тельно (в 1,1-1,2 раза) превышает фитомассу трав в луговом сообществе.

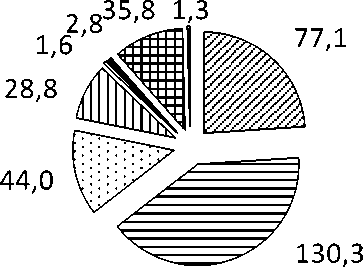

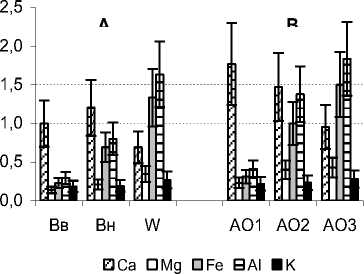

Для оценки скорости деструкции растительного опада в каждом фитоценозе закладывали растительный материал на годичный срок (с 18.10.2007 г. по 24.10.2008 г.). В травянистом сообществе для этой цели использовали смешанный образец надземной массы травостоя (Тс), в молодом лесном сообществе – смешанный образец листьев березы и ивы (МЛс-I) и смешанный образец растений травяного яруса (МЛс-II). Растительный материал, использованный для проведения опыта, близок по содержанию органического углерода (41,9-44,7%) и общего азота (0,871,15%), но несколько различался по концентрации зольных элементов (рис. 2). Минимальной величиной суммы зольных элементов характеризовался образец, заложенный в травянистом сообществе – 1,83 г на 100 г растительного материала. Образцы растений, заложенные в молодом лесном сообществе, отличались более высокими показателями, особенно, смешанный образец из листовых пластинок березы и ивы – 4,67 г зольных элементов на 100 г растительной массы. Эти различия обусловлены более активной аккумуляцией в листья березы и ивы таких элементов, как кальций, магний и фосфор (рис. 2).

Проведенные нами исследования показали, что скорость минерализации трав, по сравнению с опадом растений древесного яруса, выше. Так, за период с 18.10.2007 г. по 24.10.2008 г. надземная масса травостоя в травянистом сообществе и растения травяного яруса в молодом лесном сообществе разложились практически на 50% (потеря массы составила соответственно 48,8±1,6% и 48,7±0,6%). Смешанный образец из листьев березы и ивы – основного компонента опада древесного яруса – за этот же период потерял в массе 38,2±1,5%. В ходе дополнительного опыта, проведенного в период с 8.10.2010 г. по 19.10.2011 г., установлено, что наиболее активно минерализуются надземные органы растений из групп разнотравья и злаков. Потеря массы за год составила соответственно 65,4±0,3% и 44,3±2,2%. Листья древесных и кустарниковых растений разлагаются медленнее. Потеря массы листьев ивы за год составила 27,4±1,6%, березы – 22,2±1,0%, хвои сосны – 15,4±1,2%. Ветви за год теряют 5,32±1,0% своей массы.

иIВ II □ III Ш IV □V■ VI S VII □ VIII

Рис. 1. Структура опада, поступающего на поверхность почвы в молодом лесном сообществе: I – листья ивы; II – листья березы; III – хвоя сосны; IV – ветви; V – кора;

VI – генеративные органы; VII – труха; VIII – другие фракции (в г/м2).

Рис. 2. Массовая доля (%, по вертикали) химических элементов в образцах растительной массы, использованных для изучения скорости разложения растительного опада. Условные обозначения в тексте.

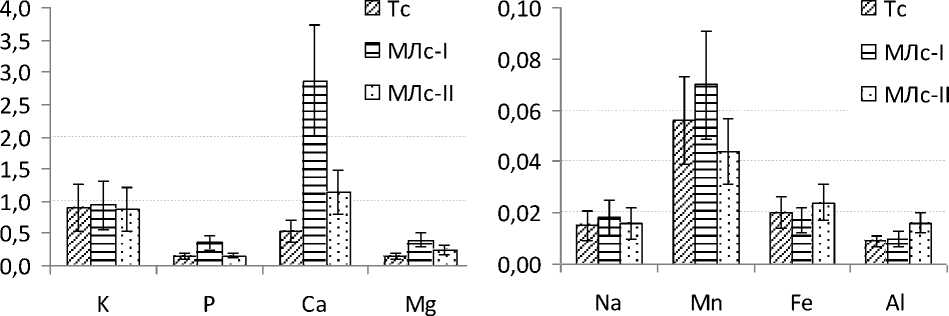

В процессе биодеструкции растительного опада происходят закономерные изменения его химического состава [8, 15, 17]. В рассматриваемых нами сообществах динамика изменения массовой доли азота в процессе минерализации опада имеет определенные различия. В травянистом сообществе в течение годичной экспозиции на поверхности почвы смешанного образца надземной массы трав (Тс) наблюдается практически линейное увеличение массовой доли Nобщ. (рис. 3В). В молодом лесном сообществе, вне зависимости от характера растительного материала, увеличение массовой доли азота наблюдается, в основном, в течение первых 7 месяцев. В последующем содержание Nобщ. в растительном опаде практически не меняется, несмотря на выраженный тренд снижения в нем в этот период массовой доли органического углерода (рис. 3А). Таким образом, разложение растительных остатков во всех вариантах опыта сопровождается их относительным обогащением азотистыми соединениями, о чем свидетельствует возрастание в них массовой доли общего азота и уменьшение величины соотношения С:N (рис. 3С). В то же время оценка потерь органического углерода и общего азота в процессе минерализации свидетельствует о том, что при разложении надземной массы травянистых растений и листовых пластинок березы и ивы наблюдаются практически сходные закономерности в высвобождении органического углерода (табл. 3). За полугодовой период экспозиции теряется 26,429,7% Сорг., за год – 42,5-49,6% от его первона- чального содержания в растительной массе. Для азота отмечены совершенно иные тенденции. В травянистом сообществе из растительной массы надземных частей трав в среднем за год теряется до 15,5% общего азота, причем основная его часть (практически 80%) высвобождается за период с октября по апрель. В летний период скорость потери азота снижается, что может быть связано с микробной колонизацией опада [9]. В молодом лесном сообществе беспорядочные колебания в этих показателях (табл. 3) могут определяться спецификой химического состава растительного материала – более высоким содержанием в листьях березы и ивы, а также в растениях травяного яруса оснований и фосфора, оказывающих определенное влияние на интенсивность микробиологической деятельности и скорость деструкции опада.

К общей закономерности, выявленной во всех вариантах опыта, следует отнести активное выщелачивание, особенно в первые 7 месяцев экспозиции растительного опада, таких элементов, как калий, фосфор, кальций, магний и натрий. За этот период в травянистом и молодом лесном сообществах высвобождается до 86-89% поступившего с опадом калия, 41-50% фосфора, 14-26% кальция, 53-62% натрия и 39-49% магния (табл. 3). Потери элементов за осенне-зимне-весенний период могут быть обусловлены их активным выносом с дождевыми и талыми водами [3, 19] и,

Сорг., %

44 43 42 41 40 39 38

0 7 9 12

Срок экспозиции, месяцы

А Тс МЛс-I МЛс-II особенно, калия, поскольку он не входит в состав органических веществ клеток растений и находится, в основном, в свободной ионной форме. Снижение скорости выноса элементов в летний период связано с возможным их поступлением с атмосферными осадками. Вода, просачивающаяся сквозь крону деревьев (подкроновые воды), обогащена элементами-биогенами за счет их вымывания из живых растений [4]. Для таких элементов, как железо и алюминий отмечено их постепенное накопление в растительной массе в процессе ее деструкции. По мнению некоторых авторов [16], это может быть обусловлено низкой геохимической подвижностью Fe и Al, определяющей аккумуляцию этих элементов в разлагающихся растительных остатках.

Развитие растительного покрова на техногенном субстрате способствует его последовательной трансформации в результате первичного почвообразования [14, 21]. Формирующиеся почвы, в соответствии с принципами классификации и диагностики почв России (2004), относятся к отделу слаборазвитых почв. Общая мощность преобразованной почвообразованием толщи не превышает 10 см. Характер растительности и особенности поступления и разложения растительного опада на рассматриваемом участке обусловили определенные различия в морфологическом строении верхних горизонтов новообразованных почв.

Nобщ., %

2,0

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0 7 9 12

Срок экспозиции, месяцы

В Тс МЛс-I МЛс-II

7 9 12

Срок экспозиции, месяцы

С

Тс

МЛс-I МЛс-II

Рис. 3. Динамика массовой доли органического углерода (А), общего азота (В) и величины отношения C/N (С) при разложении опада. Условные обозначения те же, что на рис. 2.

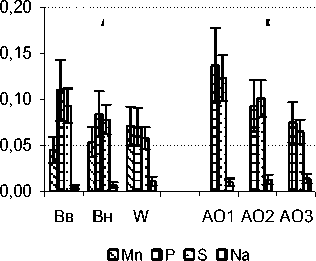

В травянистом сообществе на поверхности почвы образуется слой ветоши мощностью до 0,5 см, запасы которой составляют около 3,6 т/га (табл. 4). В верхней части профиля под влиянием дернового процесса дифференцируется гумусовослаборазвитый горизонт W мощностью до 2 см, залегающий на толще моренных суглинков С. Как видно (табл. 4), по мере возрастания степени разложения органического материала, образующего слой ветоши на поверхности почвы, и его перехо- да в гумусово-слаборазвитый горизонт W происходит снижение массовой доли Сорг. и Nобщ., при относительном обогащении почвенного органического вещества азотом. Об этом свидетельствует уменьшение величины соотношения C:N. В составе зольных элементов прослеживается четко выраженная тенденция снижения в этом направлении массовой доли фосфора, серы, кальция и возрастание – железа, алюминия, калия и других элементов (рис. 4).

Таблица 3. Высвобождение (-) или накопление (+) химических элементов в ходе разложения опада в травянистом и молодом лесном сообществах, % от поступления

|

Период разложения |

С |

N |

K |

P |

Ca |

Mg |

Na |

Mn |

Fe |

Al |

Травянистое сообщество, смешанный образец травянистых растений (Тс)

|

18.10.07- 30.05.08 (7 месяцев) |

-26,4 |

-12,4 |

-88,2 |

-46,9 |

-9,1 |

-39,7 |

-52,8 |

+27,1 |

+195,5 |

+229,2 |

|

18.10.07- 24.10.08 (12 месяцев) |

-49,1 |

-15,5 |

-88,0 |

-50,9 |

-26,1 |

-41,5 |

-71,1 |

-7,5 |

+288,5 |

+902,6 |

|

Молодое лесное сообщество, смешанный образец листьев ивы и березы (МЛс-I) |

||||||||||

|

18.10.07- 30.05.08 (7 месяцев) |

-28,7 |

+11,1 |

-85,8 |

-48,6 |

-11,8 |

-47,5 |

-59,5 |

-25,0 |

+138,8 |

+128,8 |

|

18.10.07- 24.10.08 (12 месяцев) |

-42,5 |

-8,4 |

-90,7 |

-74,8 |

-24,3 |

-38,9 |

-67,5 |

-2,2 |

+496,0 |

+759,6 |

|

Молодое лесное сообщество, смешанный об |

разец травянистых растений (МЛс-II) |

|||||||||

|

18.10.07- 30.05.08 (7 месяцев) |

-29,7 |

-6,3 |

-89,1 |

-41,2 |

-8,1 |

-45,9 |

-62,2 |

+11,6 |

+184,2 |

+211,2 |

|

18.10.07- 24.10.08 (12 месяцев) |

-49,6 |

-30,7 |

-89,5 |

-54,0 |

-14,4 |

-27,1 |

-67,0 |

-3,0 |

+392,6 |

+671,0 |

Таблица 4. Характеристика некоторых параметров и свойств слаборазвитых почв, сформировавшихся под пологом травянистого и молодого лесного сообществ

|

Горизонт, подгоризонт |

Мощность*, см |

Запас*, т/га |

Cорг., % |

Nобщ., % |

С/N |

рНводн. |

|

ω± Δ** |

ω±Δ** |

|||||

|

Травянистое сообщество |

||||||

|

Ветошь, верхний слой (Вв) |

0.5±0.1 |

3.6±0.4 |

42.5±1.4 |

1.08±0.19 |

39.4 |

6.5 |

|

Ветошь, нижний слой (Вн) |

22.7±0.7 |

0.93±0.17 |

24.4 |

6.3 |

||

|

W |

1.8±0.3 |

25.0±3.8 |

10.0±0.3 |

0.63±0.11 |

15.9 |

5.8 |

|

С |

2-10*** |

н/о |

0.5 |

н/о |

н/о |

5.5 |

|

Молодое лесное сообщество |

||||||

|

АО1 |

0.5±0.1 |

3.5±0.2 |

41.8±1.3 |

1.54±0.28 |

27.1 |

6.1 |

|

АО2 |

0.4±0.1 |

5.0±0.6 |

20.8±0.7 |

0.89±0.15 |

23.3 |

6.2 |

|

АО3 |

1.2±0.1 |

15.7±1.6 |

11.5±0.4 |

0.59±0.10 |

19.4 |

6.3 |

|

С |

2-10*** |

н/о |

0.23 |

н/о |

н/о |

5.3 |

Примечание. * среднее арифметическое ± доверительный интервал (для Р=0.95, n= 25); ** ω – массовая доля элемента; ± Δ – границы интервала абсолютной погрешности при Р=0,95; *** глубина, см.

Рис. 4. Профильное распределение содержания зольных элементов в органогенных горизонтах слаборазвитых почв. По вертикали – массовая доля (%) химического элемента, по горизонтали – подгоризонты почв травянистого (А) и молодого лесного (B) сообществ

В профиле почвы молодого лесного сообщества диагностируется органо-аккумулятивный горизонт (горизонт лесной подстилки АО) мощностью около 2 см. В настоящее время – в третьем десятилетии самовосстановительной сукцессии – грубогумусовый горизонт АО, несмотря на свою небольшую мощность, четко стратифицирован на подгоризонты, различающиеся по степени разложения органического материала и своим физикохимическим свойствам (табл. 4). Верхний слой АО1 состоит из слаборазложившихся листьев березы, ивы, хвои сосны, отпада ветвей деревьев. Подгоризонт АО2 представлен среднеразложен-ными растительными остатками, пронизанными гифами грибов и корнями трав. Нижняя часть лесной подстилки АО3 отличается черно-бурой окраской, обусловленной присутствием хорошо разложившегося органического вещества, связанного с минеральной частью почвы. Профильное распределение углерода, азота и зольных элементов в верхней части профиля слаборазвитой почвы молодого лесного сообщества аналогично почве травянистого сообщества (рис. 4), что обусловлено сходным химическим составом растительного материала, включающегося в процессы минерализации и гумификации (рис. 2). Однако различия в микроклиматических условиях на лугу и в лесу (под пологом древостоя), а также присутствие в структуре опада молодого лесного сообщества компонентов с более низкой скоростью биодеструкции (листовые пластинки и ветви деревьев), обусловливают низкие темпы минерализации и гумификации растительного материала и, соответственно, образование в верхней части слаборазвитой почвы грубогумусового горизонта АО. Полученные нами результаты позволяют отнести почвы, формирующиеся на данном этапе самовосстановительной сукцессии в травянистом сообществе к типу пелоземов гумусовых (строение профиля W-C), в молодом лесном сообществе – к типу пелоземов грубогумусных (АО-С).

ВЫВОДЫ

-

1) Определены видовой состав и продуктивность растительных сообществ, сформировавшихся на техногенном суглинистом субстрате к началу третьего десятилетия самовосстанови-тельной сукцессии. Установлено, что в молодых лесных сообществах количественные показатели поступления растительного опада сопоставимы с травянистыми экосистемами (соответственно 380395 и 330-360 г/м2), но существенно отличаются по структуре. В молодых лесных сообществах вклад растений травяного яруса незначителен. Основной вклад (до 80-85%) в структуру посту-

- пающей на поверхность почвы растительной морт-массы оказывает опад древеснокустарникового яруса.

-

2) Скорость разложения основных компонентов листового опада древесно-кустарникового яруса в молодых лесных сообществах ниже скорости разложения травянистых растений. Деструкция опада наиболее интенсивно протекает в первые 7 месяцев (в осеннее-зимне-весенний период), что сопровождается потерей углерода и азота, активным выщелачиванием многих элементов-биогенов (K, Ca, Mg, P) и накоплением – железа и алюминия.

-

3) На техногенном суглинистом субстрате в процессе самовосстановительной сукцессии формируются слаборазвитые почвы, развитие профиля которых на первых стадиях самозарастания определяется процессами поступления и трансформации растительного опада. Последовательная смена растительности (луг → молодое лесное сообщество) обусловливает различие слаборазвитых почв на типовом уровне. В биоклиматиче-ских условиях подзоны средней тайги на этапе замещения травянистых экосистем молодыми лесными сообществами сукцессионный ряд почв представлен переходом от пелоземов гумусовых к пелоземам грубогумусным.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 3-04-98818 «Ускоренное восстановление лесных экосистем на посттехногенных территориях таежной зоны Республики Коми» и проекта программы Президиума РАН 12-Т-4-1006 «Экологические качества эталонных почв Европейского Северо-Востока России, их биоорганический потенциал как критерий продуктивности и охраны в свете подготовки Красной книги почв Республики Коми».

Список литературы Продуктивность растительных сообществ и формирование органогенных горизонтов почв в ходе самовосстановительной сукцессии на техногенных субстратах

- Акульшина Н.П. Восстановительные сукцессии растительности и способы их регулирования на трассах//Магистральные трубопроводы охлажденного и сжиженного природного газа. Сыктывкар, 1988. С. 139-145.

- Акульшина Н.П. Ивняки по трассе магистрального нефтепровода Возей-Уси-Ухта в Коми АССР/Н.П. Акульшина, Л.В. Фирс, Г.С. Шушпанникова//Вестник Ленинградского университета. Сер. 3. 1988. Вып. 4 (№24). С. 24-30

- Андреяшкина Н.И. Разложение и накопление растительных остатков в лесотундре Зауралья//Биомасса и динамика растительного покрова и животного населения в лесотундре. Свердловск, 1974. С. 129-134.

- Арчегова И.Б. Влияние древесных растений на химический состав атмосферных осадков в процессе восстановления среднетаежных лесов/И.Б. Арчегова, Е.Г. Кузнецова//Лесоведение. 2011. № 3. С. 34-43.

- Груздев Б.И. Растительный покров техногенных участков на европейском Севере/Б.И. Груздев, В.А. Мартыненко//Освоение Севера и проблема рекультивации. Сыктывкар, 1994. С. 101-107.

- Железнова Г.В. Мониторинг формирования растительного покрова на техногенно-нарушенных территориях Усинского нефтяного месторождения/Г.В. Железнова, Е.Г. Кузнецова, Т.В. Евдокимова, Л.П. Турубанова//Экология. 2005. № 4. С. 269-274.

- Копцева Е.М. Первичные сукцессии растительности и почв на карьерах в подзоне северной тайги (на территории Ухтинского и Сосногорского районов Республики Коми)/Е.М. Копцева, Е.В. Абакумов//Вестник СПбГУ. Сер. 3. 2003. Вып. 1. С. 28-44.

- Коротков А.А. Процессы гумификации растительных остатков в дерново-подзолистых почвах/А.А. Коротков, М.В. Новицкий//Почвоведение. 1969. № 6. С. 72-80.

- Кошелева Ю.П. Изменение некоторых химических свойств опада в ходе его разложения (в условиях южной тайги): Автореф. дис. канд. биол. наук. М., 2007. 22 с.

- Мартыненко В.А. Растительный покров техногенных экотопов г. Сыктывкара и его окрестностей//Биологическое разнообразие антропогенно трансформированных ландшафтов Европейского Северо-Востока Росси. Сыктывкар, 1996. С. 7-13.

- Моисеев В.С. Таксация молодняков. Л.: ЛТА, 1971. 344 с.

- ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98. Методика выполнения измерений содержания металлов в твердых объектах методом спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой. М., 2005. 28 с.

- Полевая геоботаника. М.-Л.: Наука, 1964. 532 с.

- Посттехногенные экосистемы Севера. СПб.: Наука, 2002. 160 с.

- Пристова Т.А. Круговорот веществ во вторичном лиственно-хвойном насаждении средней тайги. Сыктывкар, 2006. 20 с.

- Пугачев А.А. Экологические основы рационального использования почвенных ресурсов Крайнего Северо-Востока России: Автореф. дисс. докт. биол. наук. Владивосток, 1996. 48 с.

- Регуляторная роль почвы в функционировании таежных экосистем/Отв. ред. Г.В. Добровольский. М.: Наука, 2002. 364 с.

- Чалышева Л.В. Естественное зарастание нефтезагрязенных земель и опыт их рекультивации в условиях Севера/Л.В. Чалышева, В.П. Гладков, З.Г. Гардиевская//Эколого-экономические аспекты природопользования на Европейском Северо-Востоке. Сыктывкар, 1990. С. 74-82.

- Частухин В.Я. Биологический распад и ресинтез органического вещества в природе/В.Я. Частухин, М.А. Николаевская Л.: Наука, 1969. 326 с.

- Шишов Л.Л. Классификация и диагностика почв России/Л.Л. Шишов, В.Д. Тонконогов, И.И. Лебедева, М.И. Герасимова. Смоленск: Ойкумена, 2004. 342 с.

- Экологические принципы природопользования и природовосстановления на Севере. Сыктывкар, 2009. 176 с.