Продвинулся ли мир на пути к всеобщей социальной защите: к столетию МОТ

Автор: Ткаченко Александр Александрович

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Тема

Статья в выпуске: 6, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются новые инициативы МОТ, выдвинутые в XXI в. в условиях глобализации и существования многих серьезных проблем в социальной защите и социальном обеспечении стран - членов этой организации. Автор анализирует ряд основных докладов МОТ 2010-х гг.; в качестве основной проблемы деятельности МОТ и ее будущего выделена недостаточная ратификация конвенций (в решении этой проблемы заметных сдвигов не наблюдается). Особое внимание автор уделяет неоплачиваемому домашнему труду и труду по уходу и задаче его учета в СНС. Автор приходит к выводу о необходимости разработки российской стратегии будущего сферы труда и ее учета в национальных проектах, осуществляемых российским правительством.

Мот, конвенции, глобальные доклады, ратификация, социальная защита, социальное обеспечение, бедность

Короткий адрес: https://sciup.org/170171361

IDR: 170171361 | DOI: 10.31171/vlast.v27i6.6794

Текст научной статьи Продвинулся ли мир на пути к всеобщей социальной защите: к столетию МОТ

Старейшая в мире международная организация – Международная организация труда (МОТ) – пришла к своему столетнему юбилею с неоспоримыми достижениями и с грузом проблем, от решения которых зависит акцент в выборе направлений ее деятельности в новом столетии и ее роль в глобальной экономике как нормотворческой организации, определяющей стандарты для национальной политики любой страны в области социальной защиты и социального обеспечения. Имеется ряд отечественных публикаций, рассматривающих роль этой организации в основном с правовой позиции [Скачкова 2019], в меньшей мере – с позиции трудовых стандартов и норм и совсем редко – с общих позиций социальной защиты и обеспечения, гарантирующих поддержание нормального (приемлемого для общества) уровня жизни всех групп населения, выделяемых в документах МОТ. Имеются и фундаментальные зарубежные исследования [Morse 1969; Maupain 2013]. Поэтому в данной статье целесообразно сконцентрироваться на новых программах, которые МОТ стала осуществлять уже в XXI в. и которые имеют большое социально-экономическое значение1, а также на проблеме ратификации конвенций МОТ странами-членами, в т.ч. РФ. Последний из принятых МОТ документов по нормам социальной политики – это Рекомендация 2012 года о минимальных уровнях социальной защиты (далее – R 202), которая занимает важное место в политике МОТ и которой в статье будет уделено особое внимание. Нормотворческая деятельность Организации связана с ее статусом в системе ООН, уточненном принятием Филадельфийской декларации, где основой прочного мира определена социальная справедливость. МОТ как специализированное агентство2 ООН все действия сообразует с политикой, направленной на социальный прогресс, и с международной помощью в целях развития вместе с другими орга- низациями системы ООН. Задачи, сформулированные ООН и направленные на достижение целей в области устойчивого развития (ЦУР)1, не менее важны как для мирового сообщества, так и для намечаемой траектории направлений деятельности самой МОТ в XXI в. Но при этом необходимо ответить на вопрос, нашла ли МОТ свою нишу среди многообразных направлений в ЦУР.

Деятельность МОТ и расширение социальной защиты

Приближаясь к своему столетию, МОТ создала Глобальную комиссию по вопросам будущего сферы труда, которая подготовила доклад «Работать ради лучшего будущего», подчеркивающий, что устав МОТ остается самым амбициозным общественным договором в истории [Work for… 2019: 23].

В XXI в. МОТ перешла к новации в виде подготовки серии так называемых глобальных докладов2 [Ткаченко 2009] в соответствии с Декларацией МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда, принятой в 1998 г.3, в приложении к которой даны цель, область применения и условия подготовки докладов4. Накануне своего столетнего юбилея МОТ подготовила третий из серии глобальных докладов – документ по основным направлениям социальной политики государств – членов Организации: «Доклад о социальной защите в мире в 2017–19 гг.» [World Social Protection… 2017]. Расставил ли этот доклад окончательные акценты по выбранным направлениям деятельности МОТ в XXI в. и выявил ли основные проблемы ее функционирования, помогая всем странам укреплять социальную направленность развития и сделать социальную политику доминирующей? Вопрос о будущем Организации в глобальном мире и ее механизмах стимулирования социальной политики во всех группах стран, как представляется, остается открытым.

Доклад о социальной защите в мире 2017–2019 имеет некоторый перекос в подходе к проблеме расширения охвата детей денежными пособиями. Кроме детских и семейных пособий, которые в первую очередь необходимы бедным семьям, существует довольно значительный слой семей, особенно в развитых и быстроразвивающихся странах, которые для полноценной социализации детей не нуждаются в государственной помощи. Даже те программы, которые предназначены для поддержки бедных семей в некоторых развитых странах, сконструированы таким образом, чтобы стимулировать семьи с малолетними детьми зарабатывать дополнительные суммы к получаемым от государства средствам [Slack et al. 2014]. В любом случае забота семьи о будущем человеческом капитале предполагает собственные вложения семьи в детей. Другое дело, что в стране, подобной России, значительная часть населения – это не только официально «бедные»5, но и немалый слой людей с доходами ниже среднего уровня, которые не имеют возможности вкладывать необходимые семейные инвестиции в здоровье и образование детей, которые в отдаленном будущем принесут выросшим детям и их родителям «семейные дивиденды».

В докладе МОТ приводятся данные о расходах на социальную защиту детей в возрасте 0–14 лет в 139 странах мира, где на выплату детских пособий в среднем тратится 1,1% ВВП, что указывает, по мнению МОТ, на значительный дефицит инвестиций в развитие детей и влияет не только на благополучие и перспективы их развития, но также на долгосрочные возможности социально-экономического развития соответствующих стран. Отмечена значительная региональная дифференциация доли этих расходов: от 0,1% в странах Северной Африки и арабских государствах до 2,5% в странах Европы [World Social Protection… 2017: 11]. Таким образом, РФ по существу находится почти в середине, хотя и не дотягивает, между этими полюсами с показателем 0,8–0,9% ВВП1. Остается лишь рассчитывать, что если осуществление национальных проектов России будет успешным, то она сможет поднять эту долю на уровень, превышающий единицу.

Несмотря на видимый прогресс, в ряде стран в рамках так называемой политики бюджетной консолидации происходит сокращение размера пособий, в результате чего детские пособия получают только бедные (неимущие),2 а другие уязвимые группы детей лишаются своего законного права на социальную защиту. В этой связи уже ставился вопрос о несоответствии официального прожиточного минимума в России реальной бедности и о недостаточности мер по закону 2017 г.3 [Тихонова 2014: 11, Ржаницына 2018, Ткаченко 2018].

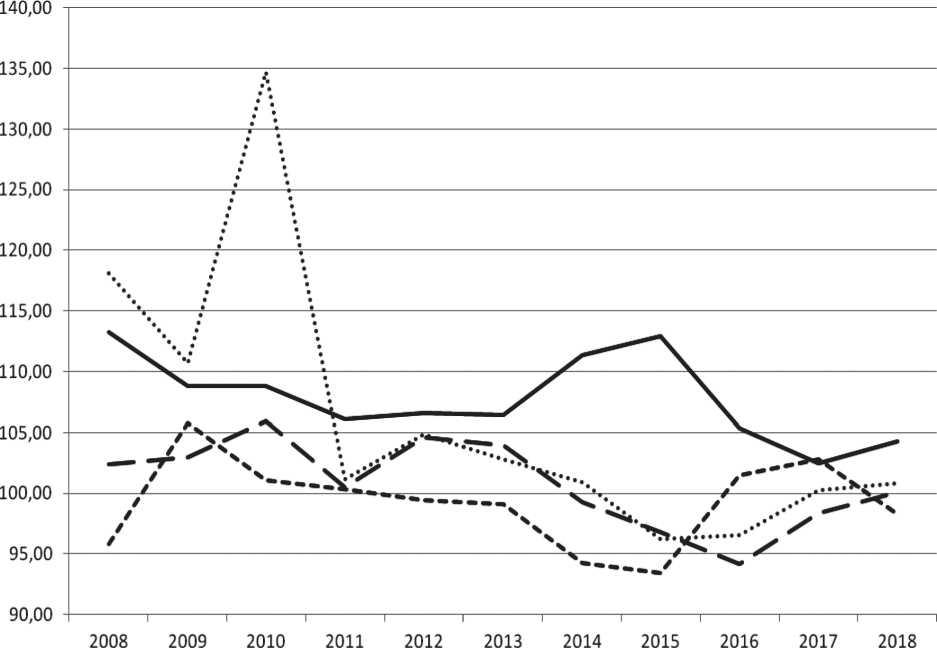

После первого мирового кризиса в XXI в. МОТ предприняла еще одну пионерную попытку перейти к систематическому глобальному анализу динамики национальных систем социальной защиты и обеспечения. В 2010 г. был издан важный, обширный и новый по глубине охвата доклад МОТ «Социальное обеспечение в мире» [World Social Security… 2010], который анализировал в самом широком спектре влияние кризиса 2008–2009 гг. и его последствий на уровень охвата различными системами социальной защиты населения всех стран. Он был объявлен МОТ первым из новой серии двухгодичных отчетов, целью которых является картирование охвата социальным обеспечением в глобальном масштабе, представление различных методов и подходов для оценки охвата и выявления пробелов в охвате, что важно для глобального мира в целом и стран с недостаточно полной статистикой особенно. К сожалению, других докладов не последовало4. На основе множества сравнительных статистических данных в этом первом отчете подробно рассматривается, как страны инвестируют средства в социальное обеспечение, как они его финансируют и насколько эффективны их подходы. В заключительном разделе доклада представлена типология национальных подходов к социальному обеспечению с упором на реакцию стран на экономический кризис 2008 г. и уроки, которые необходимо извлечь, особенно в отношении краткосрочного и долгосрочного управления пенсион- ными схемами. К сожалению, российская система пенсионного обеспечения эти уроки не извлекла, и ее очередное реформирование началось сразу после слабого выхода из серьезной стагнации, когда уверенный рост реальной зарплаты и реальных доходов еще даже не просматривался (см. рис. 1).

МОТ уделяет большое внимание разъяснению своих методологических подходов к пониманию социальной защиты и социального обеспечения. С одной стороны, термин «социальная защита» используется в учреждениях по всему миру в более широком смысле, чем социальное обеспечение, но с другой – во многих контекстах термины «социальное обеспечение» и «социальная защита» могут быть в значительной степени взаимозаменяемыми [World Social Security… 13-14]. Это весьма полезное разъяснение, т.к. общий подход в англоязычной литературе к социальному обеспечению как любой государственной системе выделяет его направленность на защиту общества от индивидуальных и групповых последствий бедности путем предоставления денежных и других пособий и льгот нуждающимся людям. Среди отечественных исследователей существуют разные точки зрения: одни поддерживают общепринятое понятие «социальная защита», не отличающееся от определения МОТ, и связывают ее с защитой от социальных рисков на протяжении всей жизни человека (Л.П. Храпылина)1, другие ограничивают социальное обеспечение материальной помощью и социальным обслуживанием лишь пожилых, нетрудоспособных и семей с детьми (М.Л. Захаров), что значительно уже подхода МОТ2.

Деятельность МОТ по расширению социального обеспечения и Россия

Все страны, в недавнем прошлом относившиеся к странам с переходной экономикой, отличались более скромной ролью схем ( contributory schemes ) и, соответственно, низкой долей взносов и более высокими показателями доли безработных, не получающих пособия по безработице. Но и среди них страны с более сильной социальной защитой имеют более низкие показатели доли не получающих пособия (Чехия и Венгрия – около 55%), а со слабой – более высокие (Сербия – 87%, Польша – почти 82%, Беларусь – 80%). Россия очень близка к этой группе, ее показатель3, по данным МОТ, был равен 76,6% [World Social Security… 2010: 247-248]. Проблемы отечественной системы социальной защиты состоят не только в охвате соответствующих слоев населения, но и в реальном содержании выплат.

Всплеск индекса цен в 2015 г. (см. рис. 1) вызвал заметное падение всех видов реальных выплат, но самое значительное сокращение реального содержания выплат произошло с детскими (семейными) пособиями, и после слабого восстановления в 2016 и 2017 гг. в 2018 г. произошел очередной провал – сокращение реального размера этих выплат, что свидетельствует о реальной возможности продолжения негативных последствий в ближайшие годы.

Положение России очевидно при сравнении с другими социальными государствами и с развитыми странами в целом (см. табл. 1). Необходимо отметить и отставание уровня расходов на здравоохранение, доля которых не растет и значительно ниже, чем в странах ЕС.

Хорошее здоровье как цель устойчивого развития

Рамочные концепции, поддерживающие реализацию ЦУР, включая нормативное руководство, представлены в конвенциях и рекомендациях и дру-

— Индексы потребительских цен на товары и услуги (в % к декабрю предыдущего года)

— -Реальные располагаемые денежные доходы населения (в % к предыдущемугогоду)

.......Реальный размер назначенных пенсий (в % к предыдущемугогоду)

---- Реальный размер государственных пособий гражданам, имеющим детей (в % к предыдущемуго году)

Источники: график подготовлен автором на основе расчета по данным Росстата: Российский статистический ежегодник за 2012, 2016, 2018; Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики № 46, февраль 2019.

Рисунок 1 . Динамика реального уровня доходов населения и пособий

Таблица 1

Доля расходов на социальное обеспечение в развитых странах, % от ВВП

|

Страны/годы |

Государственные расходы |

|||||||

|

на социальное обеспечение (без здравоохранения) |

на здравоохранение |

|||||||

|

2000 |

2005 |

2010 |

2015 |

2000 |

2005 |

2010 |

2015 |

|

|

Россия |

6,4 |

8,9 |

13,6 |

12,5 |

3,0 |

2,9 |

3,0 |

3,1 |

|

Германия |

18,0 |

21,9 |

19,9 |

19,0 |

7,4 |

6,2 |

7,0 |

7,1 |

|

Франция |

20,1 |

21,8 |

23,7 |

24,3 |

7,5 |

7,9 |

8,0 |

8,1 |

|

Евросоюз (27) |

18,5 |

19,4 |

19,2 |

6,6 |

7,3 |

7,2 |

||

|

ОЭСР |

12,7 |

12,9 |

14,8 |

13,7 |

4,7 |

5,3 |

5,8 |

5,3 |

Рассчитано по: OECD Social Expenditure Database (SOCX); Eurostat; ILO Statistics and databases; Databank worldbank.

гих международных нормах, принятых МОТ в области здравоохранения. В Конвенции 1969 г. о медицинской помощи ( care ) и пособиях по болезни (130), которую РФ не ратифицировала1, и сопутствующей Рекомендации (134) приводится перечень более высоких по сравнению с Конвенцией 102 норм медицинского обслуживания, расширяющих пакет обеспечения. Конвенция 130 также обязывает государства увеличить число защищенных лиц, расширить диапазон предоставляемых медицинских услуг и увеличить продолжительность выплаты пособий по болезни [World Social Protection… 2017: 103]. Несмотря на мизерное число стран (16), ратифицировавших конвенцию, следует указать, что все государства всеобщего благосостояния конвенцию ратифицировали, как и крупнейшая экономика Европы – Германия, а вопрос о ратификации РФ даже не поднимается, хотя национальный проект «Здравоохранение» преподносится как качественно новый шаг в развитии российской здравоохранительной системы.

Государственная политика в области здравоохранения в России испытывает периодические попытки реформирования, которые не всегда отвечают нормам конвенций и рекомендаций МОТ. Правительство ежегодно утверждает программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, целью которой является обеспечение конституционных прав граждан РФ на эту помощь за счет финансовых средств всех бюджетов бюджетной системы. Оказание бесплатной медицинской помощи населению является не только одним из прав, обозначенных Конституцией РФ, но и обязательством по ряду международных документов, включая конвенции МОТ. Однако правительственная программа государственных гарантий бесплатной медицинской помощи утверждается ежегодно, и каждый год правительство заново утверждает в этих программах перечни видов, форм и условий предоставления бесплатной медицинской помощи, видов высокотехнологичной помощи, заболеваний и т.д. Возникает закономерный вопрос: если в этом году заболевание подлежало бесплатной помощи в рамках социальной защиты, то почему в следующем оно может перейти в список платных? Такие ежегодные пересмотры делают нормы социальной защиты неустойчивыми для отдельных групп населения, в то время как эффективность политики напрямую зависит от устойчивости и долговременности выполнения сформулированных задач.

Процесс демографического старения населения ставит новые задачи перед системами здравоохранения в странах, где он нарастает. Во-первых, процесс старения требует роста государственного финансирования этой сферы для поддержания здоровья все большего числа пожилых людей, сохранения их активности и изменения для этого структуры государственных институций. Во-вторых, необходимо увеличить число не просто медицинских работников, но и специалистов по уходу за пожилыми. МОТ, рассматривая политику по достижению всеобщего охвата услугами здравоохранения, что является трудно решаемой проблемой для большинства развивающихся государств, обращает внимание на цели, связанные со статусом этой организации, – создание рабочих мест для достаточного числа работников здравоохранения, а также персонала по длительному уходу – и ставит проблему прекращения практики безвозмездного труда членов семьи по этому уходу. В XXI в. проблемы сохранения социальной активности пожилых и должного социального призрения в случае немощности становятся все более важной частью государственной политики развитых стран.

Эта проблема поднимается МОТ как в связи с огромными затратами неопла- чиваемого труда в развивающихся странах, так и с мировым процессом старения населения. Число пожилых людей в возрасте 65 лет и старше удвоится в течение следующих 35 лет [World Social Protection… 2017: 117]. Проблема неоплачиваемого домашнего труда в домохозяйствах (семье) является проблемой не только социальной, но и макроэкономической политики, т.к. уход за больными или немощными в семье является неоплачиваемым и поэтому не учитывается Системой национальных счетов (СНС) в ВВП стран и в мировом ВВП, что меняет картину его динамики. А с ростом числа лиц, требующих ухода, возрастают потенциальные потери из-за недосчета вклада человеческого труда в поддержание качества жизни. Показатель не только позволяет сравнивать экономическую политику разных государств в те или иные периоды, но и дает возможность политикам использовать макроэкономические показатели для оценки здоровья своей экономики, а гражданам – оценивать действия политиков, используя эти показатели как критерии оценки их деятельности [Mügge 2015]. Проблему учета в ВВП неоплачиваемого труда в домохозяйствах ставили многие известные экономисты, социологи и политики, особенно в развивающихся странах, и даже создатель и один из архитекторов показателя С. Кузнец1 [Kuznets 1953; 1955], но позиция МОТ в этом вопросе пока, к сожалению, довольно неопределенна. Организация обеспокоена наличием огромного массива неучтенного домашнего труда в развивающемся мире, в основном женского, но не придерживается однозначной и четкой позиции о включении каких-то его видов в СНС. В то же время существует другой путь, который был предложен А. Сеном и его коллегами2. Он связан с переходом для оценки достижений государства в результате проводимой политики и социально-экономического развития на комплекс показателей [Noll 2011], который также позволяет проводить общемировые сравнения и устанавливать рейтинги на основе экономических показателей, отражающих социальный прогресс. Для МОТ, по ее статусу, задача решения проблемы учета домашнего труда более чем актуальна и тесно связана с задачей перехода от широко распространенной, особенно в развивающихся странах, неформальной экономики к формальной [Transition from the Informal… 2015]. Ее решение несет не только выгоды наемным работникам и расширяет границы социальной защиты, но и позволяет более точно оценивать ВВП.

Международное влияние МОТ и проблема ратификации

Проблема ратификации конвенций МОТ представляется одним из камней преткновения не только для самой МОТ, но и для распространения международных норм и трудовых стандартов на страны в глобальном мире. Обратим в этой связи внимание и на ратификацию ряда конвенций РФ, определяющих государственную социальную политику. Во-первых, это конвенция 117 об основных целях и нормах социальной политики (Social Policy [Basic Aims and Standards] Convention, 1962), которая ратифицирована только 33 государствами за 55 лет, прошедших после года ее вступления в силу, из них лишь 4 страны из числа развитых (страны ОЭСР). Поскольку страны с сильной социальной политикой, кроме Израиля, в т.ч. государства всеобщего благосостояния, не ратифицируют конвенцию, МОТ было бы целесообразно обсудить ее нормы на специально созванном форуме и прийти к выводу о ее дальнейшей судьбе. Конвенция 183 о защите материнства1 (Maternity Protection Convention, 2000) вступила в силу в 2002 г. и уже ратифицирована 38 государствами, но также не ратифицирована РФ, хотя материнство и детство находятся под защитой государства в соответствии со ст. 38 Конституции РФ. Обновленная конвенция особенно важна и для российского бизнеса, т.к. ограничивает ответственность работодателя за выплату пособий по беременности и родам и переносит основную нагрузку на страховые фонды. Это надо учитывать в проводимой государством семейной политике и информировать предпринимателей независимо от факта ратификации.

Охрана материнства и детства является одним из важнейших направлений охраны здоровья для МОТ, как и ряда других организаций семьи ООН2. Россия остановилась в улучшении защиты материнства3, и продолжительность декретного отпуска значительно отстает от социальных государств: например, в Швеции отпуск составляет 68 недель, в Дании, Сербии и Великобритании – 52 недели, в Норвегии – 46–56 недель, хотя мы опережаем Францию (16) и Германию (14), но продолжительность этого отпуска не менялась 27 лет и была введена до принятия Конституции РФ как социального государства4.

В документах 2010-х гг. МОТ особо выделяет, как и ЦУР ООН, и ставит даже на 1-е место проблему дисбаланса реализации целей в сельских и городских районах. Эта проблема присуща в первую очередь развивающимся странам, но является по-прежнему актуальной, например, для российского здравоохранения, как и несколько десятилетий назад. Достаточно привести несколько цифр для иллюстрации этих различий в России. Если заболеваний, установленных впервые, у сельских жителей на 14–16% больше (2 015–2 016 в расчете на 100 тыс. чел.), чем у городских, то на учете в лечебно-профилактических организациях, наоборот, пациентов из села на 24% меньше5, что свидетельствует о труднодоступности таких учреждений для сельских жителей (расстояние, транспорт) и, следовательно, о фактическом неравенстве в социальной защите городского и сельского населения в этой области осуществления прав. Поэтому представляется важным, принимая программы и федеральные проекты в рамках национальных проектов, предусматривать отличающуюся, дифференцированную политику по отношению к городу и селу, к городскому и сельскому населению. К сожалению, Конвенция 129 об инспекции труда в сельском хозяйстве, относящаяся к приоритетным конвенциям, не ратифицирована РФ и спустя 50 лет после принятия. За этот период численность занятых сельскохозяйственным трудом6 сократилась в российской экономике ровно в 2 раза – до 5,08 млн чел., но этот труд все еще остается тяжелым и низкооплачиваемым (с зарплатой в 66% в 2017 и 65% в 2018 гг. от средней по экономике или 22% от нефтегазодобычи)1 при явном дефиците рабочей силы.

Накануне юбилея МОТ РФ ратифицировала Конвенцию 102, тем самым признав нормы и сам институт минимальных государственных гарантий социального обеспечения, на что нашей стране понадобилось более 2/3 века (67 лет) и что было необходимо сделать сразу после принятия конституции, объявившей ее социальным государством. Россия пока не предполагает ратифицировать конвенции 118 (о равноправии в области социального обеспечения) и 157 (о сохранении прав в области социального обеспечения). Последняя содержит более высокий порог норм по сравнению с конвенцией 102 и предусматривает выплату пособий по материнству вне зависимости от обусловленности или необусловленности системы социального обеспечения уплатой взносов. Следовательно, неработавшие матери должны тоже получать пособия по беременности и родам, а российская система предусматривает выплату лишь работающим матерям, что оставляет молодых не работавших матерей с трудными жизненными условиями в состоянии социальной изоляции, делает их исключенными ( excluded ) членами общества, что тоже нарушает нормы МОТ. Поэтому Россия не входит в число 20 стран Европы и Центральной Азии, где достигнут 100-процентный охват детскими и семейными пособиями, и даже не дотягивает до среднего показателя этой группы (87,5%). Подавляющее большинство матерей с новорожденными детьми (81,4%) получают денежные пособия по материнству [World Social Protection… 2017: 120]. Вывод МОТ о многолетней приверженности стран этого региона политике всеобъемлющей ( universal ) социальной защиты сопровождается акцентом на неотложность задачи обеспечения достаточности выплачиваемых пенсий и других социальных пособий. ФРГ тратила на семейные и детские пособия в 2010-е гг. 6% ВВП, что в 7 раз больше аналогичной доли в РФ, в т.ч. доля только детских пособий составляет в Германии 2% ВВП. Поэтому сравнение ежемесячных выплат на 1 ребенка2 в ФРГ 20-летней давности (1996–1997), уровень которых приблизительно соответствует сумме годовых выплат на детей по новому закону3 о детских пособиях в 2018 г. в РФ без учета инфляции за 20 лет, показывает, что российский уровень не может свидетельствовать о цели стимулирования рождаемости4 – это лишь поддержка бедных семей как мера социальной защиты. Семейные пособия минимального размера должны предоставляться без проверки нуждаемости – так считает МОТ. Отсюда следует вывод, что РФ нарушает нормы МОТ, т.к. условия предоставления даже пособия в размере прожиточного минимума ребенка требует от бедной семьи подтверждения низких доходов (1,5 минимума с 2019 г. и 2 минимума с 2020 г.). Может быть, поэтому только 54% семей с низкими доходами из потенциальных получателей получали пособие в 2018 г.5, а РФ не ратифицирует конвенцию.

МОТ и глобальный мир

МОТ как «нормотворец» в глобальном мире вынуждена учитывать много- образные, а нередко и полярные интересы различных групп стран. Одной из последних инициатив МОТ в этом направлении являются так называемые флагманские программы (Flagship programmes), предоставляющие специализированную политическую и техническую помощь для устранения уязвимостей, связанных с детьми, изменением климата и стихийными бедствиями, домашними работниками, здравоохранением для бедных и женщин, материнством и отцовством, трудящимися-мигрантами, пожилыми людьми, инвалидами, кризисом беженцев, самозанятыми, неформальными и сельскими работниками, а также безработными. На наш взгляд, любая инициатива с таким чрезвычайно широким охватом не может быть одинаково эффективна или эффективна вообще для решения перечисленных проблем и защиты уязвимых категорий населения1. Отбор 5 флагманских программ был осуществлен на осенней сессии Конференции МОТ в 2015 г. МОТ полагает, что флагманские программы являются важным путем интеграции Программы достойного труда как в Рамочные программы ООН по оказанию помощи в целях развития, так и в национальные рамки ЦУР. 3 из флагманских программ являются одними из крупнейших программ технического сотрудничества ООН по оказанию помощи в целях развития. Это Международная программа по искоренению детского и принудительного труда (IPEC +), Глобальные действия по охране труда и технике безопасности (OSH-GAP) и программа «Лучшая работа». По свидетельству МОТ, в эти программы включены многие из уже существующих технических проектов для повышения эффективности и результативности сотрудничества в области развития в глобальном масштабе (выделено автором). Программы осуществляются в почти всех странах Латинской2 Америки (Южной – кроме Чили, Венесуэлы, Гайаны и Суринама) и 5 странах Карибского бассейна, 18 странах Африки, 19 странах Азии (включая Центральную: Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан) и в Украине, единственной стране Европы. Таким образом, «глобальность» МОТ в данном случае относится только к развивающимся странам. Такое внимание и селективная помощь странам с определенным уровнем развития или наличием неразрешенных острых проблем в социально-трудовой сфере свидетельствует, по нашему мнению, об использовании принципа приоритетности по отношению к группе государств, которые составляют менее 35% всех стран – членов МОТ. Если МОТ видит в этом свое основное направление даже на первую половину XXI в., то это может вызвать острые дебаты в недалеком будущем, т.к. проблемы с профессиональной подготовкой и занятостью молодежи имеет большинство стран, начиная с арабских стран Северной Африки3, где доля молодых поколений очень велика, и заканчивая развитыми странами Европы, которые также испытывают периодические всплески молодежной безработицы. Не является исключением и Россия, где уровень безработицы среди молодежи 15–24 лет в 3,3 раза выше общего уровня безработицы и в 2,9 раза выше, чем среди 25–29-летних4.

Заключение

Накануне своего столетия МОТ взяла девиз «Сто лет социального обеспечения: путь к всеобщей защите», который вполне приемлем как идеал для достижения этой цели, но не раньше, чем в конце этого столетия, когда МОТ испол- нится 181 год, – столь пессимистический вывод связан с огромными трудностями в деятельности МОТ, которые не удалось преодолеть за последние 20 лет. Успехи и достижения Организации в этот временнóй промежуток периодически освещались настоящим журналом. «Власть» – один из немногих, а скорее, единственный отечественный журнал, который последовательно на протяжении 20 лет отмечал статьями юбилейные годовщины МОТ: 80-летие [Ткаченко 2000] и 90-летие [Ткаченко 2009], теперь пришло столетие этой организации. Будем надеяться, что журнал встретит и следующую юбилейную дату на той же высоте научно-политического журнала, который так востребован обществом.

Анализ деятельности МОТ по случаю столетия позволил прийти к некоторым выводам. Опыт МОТ показывает, что функции российских ведомств, отвечающих за политику социальной защиты и социального обеспечения, должны иметь мандаты и вырабатывать ведомственные акты, которые взаимосвязаны и тем самым усиливают друг друга, что позволит активнее использовать присущую им синергию. Россия должна последовать рекомендации Глобальной комиссии по вопросам будущего сферы труда1 [Work for… 2019: 55] и разработать национальную стратегию, касающуюся будущего сферы труда. К сожалению, национальные проекты 2018 г., несмотря на их направленность в значительной мере на эти вопросы (направление «Человеческий капитал»), не имели в основе их разработки Национальную стратегию социального развития социального государства, что ставит под сомнение эффективность их выполнения. В самой МОТ будут созданы институциональные механизмы, позволяющие быть главным координатором всей международной системы по разработке и сравнительному анализу национальных стратегий в области будущего сферы труда. Хотелось бы выразить надежду, что в связи с этим будет возобновлена работа над системными докладами World Social Security Report .

Поскольку МОТ считает, что возникает необходимость в межсекторальных стратегиях и подходах в связи с актуальностью взаимосвязанных целей в социальной сфере, здравоохранении и экономике, она в своих документах 2010-х гг. все больше ориентирует свою деятельность на цели, сформулированные ООН в ЦУР, которые нередко выходят за пределы мандата Организации. Однако оценить последствия этой ориентации можно будет только через несколько лет.

Исследование выполнено в рамках государственного задания Финансовому университету на 2019 год.

Список литературы Продвинулся ли мир на пути к всеобщей социальной защите: к столетию МОТ

- Ржаницына Л.С. 2018. Бедные в Москве: способы измерения, меры социальной политики. - Социс. Социологические исследования. № 10(414). С. 77-89

- Скачкова Г.С. 2019. 100-летие Международной организации труда (МОТ). - Государство и право. № 6. С. 34-43

- Тихонова Н.Е. 2014. Феномен бедности в современной России. - Социс. Социологические исследования. № 1(357). С. 7-19

- Ткаченко А.А. 2000. Восьмидесятилетний путь МОТ и Россия. - Власть. № 1. С. 58-63

- Ткаченко А.А. 2009. Международной организации труда 90 лет. - Власть. № 4. С. 7-13