Проект солнечного спектрополяриметра для прогноза космической погоды

Автор: Иванов Е.Ф., Губин А.В., Лесовой С.В., Эстрада Рамзес Сальдивар

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 4 т.5, 2019 года.

Бесплатный доступ

Предлагается проект солнечного спектрополяриметра метрового диапазона, предназначенного для использования в сети наземных инструментов в рамках задачи прогноза космической погоды. Требования к такому инструменту - идентичность характеристик, относительная дешевизна, возможность удаленного управления и передачи данных через интернет - определили выбор SDR-решения (Software-Defined Radio) как основы предлагаемого проекта. Наряду с вышеперечисленными требованиями предложенное SDR-решение позволяет легко реализовать прием I - и V -параметров Стокса, что отличает данный проект от спектрополяриметров сети e-CALLISTO, принимающих преимущественно одну из линейных поляризаций. Размещение таких инструментов на различных долготах позволит круглосуточно регистрировать радиовсплески II типа, являющиеся признаками наиболее геоэффективных проявлений солнечной активности - корональных выбросов массы, существенно влияющих на космическую погоду.

Космическая погода, радиоизлучение cолнца, динамический спектр

Короткий адрес: https://sciup.org/142222494

IDR: 142222494 | УДК: 523.9, | DOI: 10.12737/szf-54201903

Текст научной статьи Проект солнечного спектрополяриметра для прогноза космической погоды

Развитие систем связи и глобального позиционирования, освоение околоземного космического пространства (ОКП) в последние десятилетия привело к необходимости диагностики и прогноза его состояния. Определяющим фактором, ответственным за состояние ОКП, является солнечная активность. Весь комплекс факторов, связанный с влиянием солнечной активности на ОКП и непосредственно на Землю, принято называть космической погодой (КП). Одной из задач прогноза КП является фиксация корональных выбросов массы (КВМ) — наиболее геоэффективных событий, т. е. проявлений солнечной активности, вызывающих искажения маг- нитной и радиационной обстановки в ОКП и разных слоях атмосферы, ионосферы и магнитосферы. Характерные примеры последствий таких событий — нарушение радиосвязи, повышение уровня радиационной обстановки, магнитные бури.

Наиболее сильное влияние на КП оказывают КВМ. Наряду с оптическими коронографами, например LASCO [Brueckner et al., 1995], такие события часто регистрируются в метровом диапазоне радиоизлучения Солнца. КВМ может вызвать возникновение ударных волн в корональной плазме. В свою очередь, распространяющиеся во внешней короне Солнца ударные волны могут быть причиной всплесков метрового диапазона, медленно дрейфующих вниз по частоте [Grechnev et al., 2011, Cho et al., 2013]. Степень круговой поляризации всплесков II типа обычно мала, но степень круговой поляризации «елочных» структур всплеска II типа может достигать 80 % [Dorovskyy et al., 2015].

Как показывает практика обработки данных сети спектрометров e-CALLISTO, большинство из которых принимает одну из линейных поляризаций, отклики разных инструментов на одно и то же событие различны. Трудно определить, чем это вызвано — различными характеристиками приемников или влиянием ионосферы. Чтобы минимизировать неоднозначности интерпретации данных сети инструментов, они должны быть как можно более идентичны и измерять I - и V -параметры Стокса. Наибольшая идентичность приемников достигается при максимальном использовании цифровой обработки сигнала. Все операции над сигналом, кроме предварительного усиления, целесообразнее всего выполнять в цифровом виде.

Основным предметом исследования проектируемого спектрополяриметра предполагаются всплески II типа, являющиеся индикаторами КВМ. Такие всплески солнечного радиоизлучения регистрируются в диапазоне относительно низких частот до 1 ГГц, что позволяет организовать обработку сигнала в цифровом виде без использования дорогостоящих сверхвысокочастотных (СВЧ) компонентов и скоростных аналогово-цифровых преобразователей (АЦП). В этом случае аналоговая часть приемника может быть предельно упрощена: антенна, предварительный усилитель и, при необходимости, фильтр низких частот (antialiasing фильтр). Для этих целей идеально подходят выпускаемые серийно SDR-устройства. В военной сфере SDR-решения применяются с начала 2000-х гг. [Dillinger et al., 2003] , но по-настоящему широко доступными по стоимости и применимости SDR-устройства стали лишь в последние три-пять лет в связи с развитием широкополосных беспроводных стандартов связи, как в свое время было и с решениями на базе программируемых логических интегральных схем (ПЛИС).

Для классификации и своевременного обнаружения геоэффективных событий требуется глобальная сеть спектрополяриметров, сочетающих в себе такие качества, как гибкость конфигурации в зависимости от помеховой обстановки, невысокая стоимость, простота установки (развертывания) и обслуживания систем спектрополяриметра. На наш взгляд, всем этим требованиям отвечают системы обработки сигналов, построенные на базе SDR-решений [Akeela, Dezfouli, 2018] . Программно-конфигурируемые технологии позволяют перенести большую часть приемного устройства в цифровую область — таким образом, радиочастотные параметры приемного устройства определяются программным путем. Идеальное SDR-устройство должно преобразовать сигнал на выходе антенны в цифровой вид и все дальнейшие операции проводить программным путем. Однако обойтись без предварительного малошумящего усилителя, переводящего уровень сигнала в диапазон входных сигналов АЦП, не удается.

Реальные SDR-устройства включают в себя усилитель, синтезатор и смеситель. Преобразование сигнала в цифровой вид производится на промежуточной частоте. Все остальные операции — фильтрация, демодуляция, реализация протоколов — проводятся программно. Синтезаторы тоже управляются программой, поэтому и выбор рабочей частоты, что важно для предлагаемого проекта, осуществляется программно. SDR-решения в радиоастрономии применяются пока относительно редко, и первыми здесь оказались радиоастрономы-любители []. Однако в последнее время появляется информация об использовании SDR в серьезных радиоастрономических проектах [Sabater, Johnston, 2019] и о внедрении курсов SDR в университетские программы.

Для прогноза КП весьма важны круглосуточные наблюдения солнечной активности. Реализация этого возможна путем размещения спектрополяриметров на борту орбитальных обсерваторий (STEREO []), или на различных долготах (e-CALLISTO []), или в полярных областях. В данной работе предлагается проект спектрополяриметра на диапазон частот 70–500 МГц для наземного размещения на различных долготах. Планируемые места размещения таких спектрополяриметров, кроме территории России, включают Гаванскую радиоастрономическую станцию [ publs/information/]. Если расположить спектрополяриметры в крайних восточной и западной точках России (Петропавловск-Камчатский, Калининград) и на Кубе, получится почти полное перекрытие наблюдений с разнесением по долготам примерно на 120°.

Хотя основным типом всплесков, представляющих интерес для прогноза КП, является тип II, в задачи создаваемого инструмента входит регистрация радиовсплесков любых типов. Следовательно, при проектировании приемного устройства следует учитывать все характерные спектральные, временные, поляризационные особенности известных типов всплесков. Самыми требовательными к временному разрешению событиями являются миллисекундные радиоспайки — один из видов сверхтонкой временной структуры радиоизлучения солнечных вспышек, включающей также пульсации (регулярные и нерегулярные) с характерным временем менее 1 с [Флейшман, Мельников, 1998] . Для регистрации достаточно временного разрешения 10 мс.

Спектральное разрешение будущего прибора должно быть достаточным для уверенной регистрации всплесков с тонкой спектральной структурой. Например, для выделения полос зебра-структур — дрейфующих периодических узкополосных образований в динамическом спектре на фоне длительного всплеска IV типа [Chernov, 2006] — требуется спектральное разрешение 1 % от наблюдаемой полосы частот. С другой стороны, в режиме переключения частот время обзора всей полосы прямо зависит от числа частотных каналов. Поэтому делать спектральное разрешение меньше 1 % не представляется рациональным в рамках задачи прогноза КП.

Наблюдения линейной поляризации на метровых волнах затруднены ввиду сильной деполяризации излучения в полосе частот из-за эффекта Фарадея в короне Солнца и ионосфере Земли. Поэтому на спектрополяриметре будет проводиться измерение круговой поляризации с точностью не хуже 5 %.

СОЛНЕЧНЫЕ РАДИОТЕЛЕСКОПЫ МЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА

Разработка метровых спектрополяриметров для наблюдения солнечной активности ведется с 50-х гг. прошлого века [Payne-Scott, Little, 1951] . Тогда же были определены типы наблюдаемых всплесков солнечного радиоизлучения и высказаны предположения о механизмах их генерации. В настоящее время в метровом диапазоне длин волн Солнце наблюдается с помощью спектрополяриметров и интерферометров.

Наземные наблюдения в метровом диапазоне возможны только до частот около 20 МГц, излучение с более низкими частотами не проходит через земную ионосферу. Для исследования низкочастотного диапазона используются спектрополяриметры, устанавливаемые на космических аппаратах, например WIND и STEREO [Bougeret et al., 1995, 2008] . Наземные спектрополяриметры в обсерваториях Learmonth, Culgoora не одно десятилетие успешно работают в диапазонах частот 25–180 МГц и 18– 1800 МГц соответственно. Относительно недавно запущен в режим наблюдения AMATERAS — наземный солнечный спектрополяриметр в Фукусиме (Япония) [Iwai et al., 2013] . Он измеряет солнечное радиоизлучение в диапазоне частот 150–500 МГц с временным разрешением 10 мс и разрешением по частоте 61 кГц в обеих круговых поляризациях одновременно. Успешно работает греческий спектрограф Artemis-JLS. В полосе частот 270–450 МГц этот спектрограф имеет временное разрешение 10 мс при 128-ми частотных каналах и 100 мс в полосе частот 20–650 МГц в режиме последовательного переключения рабочей частоты. Недавние работы, выполненные при анализе данных этого спектрографа [Bouratzis et al., 2019] , показывают потенциал подобных инструментов для решения фундаментальных вопросов солнечно-земной физики.

Низкочастотные интерферометры LOFAR и MWA, хотя и не являются солнечными инструментами, но проводят в том числе и солнечные наблюдения. MWA расположен в западной Австралии, число элементов 2048, диапазон 80–300 МГц, мгновенная полоса 30.72 МГц, спектральное разрешение 40 кГц, временное разрешение 0.5 с, измеряются все параметры Стокса ( I , Q , U , V ) [Tingay et al., 2013] . LOFAR — европейский радиоинтерферометр с полосой принимаемых частот 10–240 МГц, шириной частотного канала 0.7 кГц и максимальной базой 1158 км. Антенны LOFAR принимают две ортогональные линейные поляризации. В зависимости от задачи эти поляризации преобразуются в параметр Стокса I или в полный набор параметров Стокса [van Haarlem et al., 2013].

Международная сеть спектрополяриметров e-CALLISTO [Benz et al., 2005, 2009] представляет собой единственный на сегодняшний день наземный солнечный инструмент, способный непрерывно наблюдать Солнце в метровом диапазоне. Данные всех инструментов сети оперативно собираются на одном сайте и находятся в свободном доступе []. Как отмечалось выше, недостаток e-CALLISTO в том, что почти все инструменты сети измеряют только одну линейную поляризацию. Не очень удобным представляется и необходимость подключения приемников e-CALLISTO к компьютеру через последовательный порт или USB. Предпочтительнее было бы включение в локальную сеть или подключение к интернету. Тогда можно избавиться от обязательного условия наличия компьютера на каждом спектрополяриметре сети. С точки зрения покрытия различных долгот сеть e-CALLISTO можно считать идеальной.

ТИПОВЫЕ СХЕМЫ СПЕКТРОПОЛЯРИМЕТРОВ МЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА

По аппаратному исполнению современные регистрирующие спектр радиоинструменты, удовлетворяющие сформулированным условиям, можно условно разделить на три типа.

-

1 . Свипирующие (последовательные) инструменты. Приемный тракт таких инструментов характеризуется узкой мгновенной полосой пропускания, определяющей полосу одного частотного канала. Регистрация нужного числа частотных каналов осуществляется их последовательным переключением (свипированием) посредством перестроения частоты гетеродина.

Плюсы инструментов такого типа:

-

• простота реализации (при условии приема одной поляризации);

-

• для диапазона ниже 1 ГГц — существование готовых решений (например, синтезаторов частот для телевизионных приемников);

-

• возможность использования недорогих низкоскоростных АЦП и микроконтроллеров с невысокой вычислительной мощностью для регистрации данных.

Минусы:

-

• сложная и громоздкая аналоговая часть приемного тракта (усиление, преобразование частот, формирование полосы, выделение одной из боковых полос должно быть реализовано в аналоговом виде);

-

• помехи и искажения, вносимые аналоговым трактом;

-

• прием двух ортогональных линейных поляризаций требует создания двухканального приемника;

-

• прием двух круговых поляризаций дополнительно к предыдущим требованиям добавляет необходимость использования относительно дорогостоящего оборудования — либо антенн, принимающих круговые поляризации, либо широкополосного квадратурного моста, преобразующего две линейные поляризации в круговые.

-

2. Цифровые (параллельные) инструменты. В таких инструментах вся интересующая полоса ча-

стот подается на аналогово-цифровой преобразователь, а формирование частотных каналов происходит в цифровом виде методами цифровой обработки сигналов (например, [Губин, Лесовой, 2012] ).

Плюсы инструментов этого типа:

-

• упрощение и удешевление аналоговой части за счет переноса многих стадий обработки сигнала в цифровую часть (формирование рабочей полосы, фильтрация одной из боковых полос, получение круговых поляризаций из линейных);

-

• более высокое временное разрешение за счет параллельности обработки частотных каналов достижимо;

-

• более предсказуемые и стабильные характеристики приемного тракта (идентичность частотных каналов, стабильность характеристик частотных каналов в зависимости от температуры);

-

• гибкость — возможность изменения характеристик приемного тракта за счет перепрограммирования цифровых алгоритмов обработки сигнала.

Минусы:

-

• удорожание цифровой части за счет более дорогих высокоскоростных АЦП, а также за счет большего потока данных, требующего применения ПЛИС или процессоров цифровой обработки сигналов (ЦОС) большой вычислительной мощности;

-

• большие трудозатраты на программирование и описание цифровых алгоритмов обработки сигналов;

-

• цифровые шумы.

-

3. Комбинированные инструменты — комбинация двух предыдущих типов инструментов, при которой вся интересующая полоса частот разбивается на субполосы. Формирование частотных каналов внутри каждой субполосы происходит в цифровом виде, переключение между субполосами осуществляется последовательно перестройкой частоты гетеродина. Метод применяется для достижения компромисса между инструментами первого и второго типов в определенных условиях для решения определенной задачи (например, потребность использования более широкой полосы, чем та, которая может быть оцифрована и обработана целиком на доступном оборудовании). В зависимости от конкретной выбранной конфигурации могут доминировать плюсы и минусы инструментов первого либо второго типов.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ SDR В СПЕКТРОПОЛЯРИМЕТРАХ МЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА

В настоящее время в коммерческих радиосистемах все большее применение находит технология SDR. Это приемопередающее устройство, основными характеристиками которого можно управлять программно. По сути, SDR-устройства — продукт эволюции тюнеров, применяющихся в бытовых радиоприборах. Обычно такие тюнеры также имеют возможность управления основными характеристиками: рабочей частотой, полосой и некоторыми другими. Однако тюнер, как правило, проектируется под определенный стандарт радиопередачи (телеви- дение, радио, мобильные радиостанции любительского диапазона) и диапазоны регулирования его характеристик не выходят за рамки такого стандарта. Основное же отличие SDR-устройств заключается в том, что они создаются как универсальное решение для удовлетворения нужд различных стандартов. Например, одно и то же SDR-устройство можно конфигурировать для работы по протоколам Bluetooth, WiFi, WCDMA, протоколам спутниковой связи и многим другим. Достигается это большим количеством управляемых характеристик системы, большими диапазонами изменения этих характеристик и большой степенью интеграции отдельных элементов приемопередающего тракта в один чип или на одну плату.

Из-за доступности коммерческих устройств, построенных по технологии SDR, они начинают находить применение и в научных приборах и установках. В качестве примера можно привести сеть зондирования ионосферы [Подлесный, 2017], а также упоминаемые выше любительские радиоастрономические приемники. В большинстве таких примеров используются недорогие SDR-продукты (RTL-SDR и подобные), рассчитанные на использование с ПК посредством интерфейса USB. Особенностью таких продуктов является относительно узкая мгновенная полоса пропускания и низкая скорость передачи цифровых данных по шине USB. Однако в настоящее время появляются и более прогрессивные SDR-продукты, отличающиеся, конечно, более высокой стоимостью, но имеющие гораздо более широкие возможности. Примером такого продукта служит микросхема AD9361 от Analog Devices [ analog-dialogue/articles/]. Приведем кратко ее основные характеристики:

-

1) два независимых приемных канала могут быть использованы для приема двух линейных поляризаций для дальнейшего преобразования в I и V параметры Стокса в цифровом виде;

-

2) рабочий диапазон частот: 70 МГц – 6 ГГц;

-

3) мгновенная полоса: 200 кГц – 56 МГц;

-

4) по два 12-бит АЦП для каждого приемного канала (для I - и Q -составляющих);

-

5) максимальная скорость работы АЦП: 640 MSPS;

-

6) управляемый коэффициент усиления: 0–80 дБ;

-

7) шаг перестройки частоты гетеродина: 2.4 Гц;

-

8) встроенные I / Q- смесители;

-

9) встроенные КИХ-фильтры 128 порядка на выходах АЦП;

-

10) встроенные дециматоры с изменяемыми оконными функциями.

В качестве базового элемента приемного тракта спектрополяриметра предлагается использовать комплект разработчика ARRadio от производителя Terasic []. Плата ARRadio включает в себя микросхему SDR-трансивера AD9361, источник тактового сигнала с точностью ±10–5 (с возможностью использования внешнего источника), а также цифровой интерфейс High Speed Mezzanine Card (HSMC), позволяющий подклю-

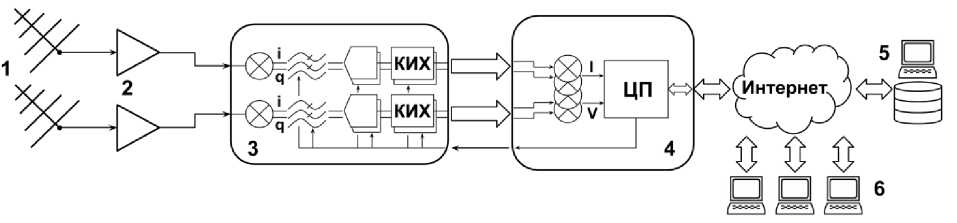

Блок-схема предлагаемого инструмента: 1 — две ортогональные логопериодические антенны; 2 — малошумящие усилители; 3 — плата расширения ARRadio; 4 — отладочная плата DE10-Standard; 5 — сервер хранения данных; 6 — пользователи данных; КИХ — цифровой фильтр; ЦП — центральный процессор

чать ARRadio к отладочным платам Intel (Altera). Стоимость комплекта ARRadio соизмерима со стоимостью широкополосного квадратурного моста в исполнении законченного устройства, готового для подключения при помощи радиочастотных разъемов, что является еще одной причиной его выбора для создания спектрополяриметра.

ARRadio можно использовать практически с любой отладочной платой Altera, имеющей в своем составе интерфейс HSMC. Однако для сокращения времени разработки и расширения возможностей рекомендуется использовать отладочную плату Terasic DE10-Standard [ DE10Standard]. Эта плата построена на базе ПЛИС семейства Cyclone-5, имеющей встроенный ARM-процессор, позволяющий использовать операционную систему (ОС) Linux, для которой написаны драйверы и программное обеспечение для быстрого освоения SDR-комплекта ARRadio. Использование подобной отладочной платы с процессором и возможностью использования полноценной ОС позволяет создать автономный прибор, не требующий для своей работы наличия ПК в непосредственной близости (см. рисунок).

На основе предложенных комплектующих можно построить как свипирующий спектрополяриметр, так и комбинированный (осуществляющий обзор всей рабочей полосы инструмента переключением субполос шириной до 56 МГц). В первом случае существенное влияние на возможную скорость переключения частотных каналов может играть время перестройки приемника на новую частоту. Поскольку трансивер AD9361 — комплексное устройство, состоящее из множе-ства блоков, он имеет развитую систему калибровок радиочастотных трактов и внутренней сети гетеродина. Согласно технической документации на трансивер [ en/design-center/landing-pages/001/], основное время требуется на калибровки управляемого напряжением генератора тракта гетеродина. Оно может составить 40–140 мкс в зависимости от режима работы приемного тракта трансивера. Следовательно, если задаться временным разрешением одного частотного канала 1 мс (0.5 с для всей полосы 70–500 МГц при частотном разрешении 1 МГц), 5–15 % времени регистрации частотного канала приемник будет находиться в режиме калибровки. Это допустимо, однако при необходимости повысить временное разрешение до 10-5–10-4 с, время калибровки станет ограничивающим фактором. Следовательно, для достижения такого временного разрешения на основе трансивера AD9361 единственным решением становится комбинированная схема спектрополяриметра.

Требует также проработки вопрос о возможности получения I- и V-параметров Стокса из линейных поляризаций. Самый простой способ реализации этой задачи — сдвиг фазы сигнала гетеродина в приемном тракте одной из линейных поляризаций. Однако, кроме получения параметров Стокса, нам нужно выполнить еще одну операцию, связанную со сдвигом фазы сигнала гетеродина — подавление боковой полосы частот []. Если возможностей чипа AD9361 по манипуляции фазами будет недостаточно для реализации одновременно этих двух задач, остается резервный вариант — получение I- и V-параметров Стокса в цифровом виде в ПЛИС [Das et al., 2010].

Одним из основных преимуществ использования SDR-решения в создании приемника спектрополяриметра является гибкость. Многие характеристики такого приемника легко изменить программными методами в соответствии с задачей или с целью проведения определенных экспериментов. Во многом частотный диапазон ограничивается только возможностями антенны и предварительных усилителей, так как найти одну антенну и усилители на диапазон 0.07–6 ГГц с удовлетворительными характеристиками для целей радиоастрономии вряд ли представляется возможным.

Максимальное временное разрешение одного частотного канала для свипирующей схемы, как описано выше, ограничено значениями порядка сотен микросекунд. Временное разрешение может быть улучшено двумя способами. Первый способ может быть использован при условии небольшого числа частотных каналов. В этом случае есть возможность значительно сократить время калибровок приемного тракта SDR-чипа путем загрузки готовых списков калибровочных коэффициентов для каждого частотного канала. Временное разрешение при таком режиме работы составит порядка десятков микросекунд. Второй способ реализуется при условии отсутствия перестройки частоты гетеро- дина. При этом максимальное временное разрешение будет ограничено только максимальной частотой сэмплирования чипа 60 MSPS, а следовательно, узким местом, определяющим быстродействие приемника, становится быстродействие блоков последующей цифровой обработки сигналов в ПЛИС, а также скорость передачи данных с ПЛИС на ПК или в локальную сеть.

Максимальное частотное разрешение при использовании только ресурсов SDR-чипа для формирования полосы, как видно из характеристик, составляет 200 кГц. Однако и оно может быть при необходимости существенно улучшено дополнительным разбиением полосы на большее количество частотных каналов в цифровом виде в ПЛИС.

Количество частотных каналов, по сути, не ограничено и определяется отношением общей рабочей полосы частот инструмента к желаемой полосе одного канала.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДЛАГАЕМОГОСПЕКТРОПОЛЯРИМЕТРА

Учитывая задачи, а также соображения простоты реализации, нетребовательности к обслуживанию и ресурсам (в частности, к интернет-подключению и хранилищу данных), предлагается реализация спектрополяриметра со следующими характеристиками:

-

• наблюдаемая полоса частот: 70–500 МГц;

-

• разрешение по частоте: 1 МГц;

-

• разрешение по времени: 0.5 c;

-

• количество частотных каналов: 430;

-

• регистрация I - и V -параметров Стокса.

Для работы с SDR-приемником предполагается использовать две ортогональные логопериодические антенны, работающие в требуемом диапазоне частот. Кроме того, для улучшения чувствительности, предполагается использовать два малошумящих усилителя — по одному для каждой из антенн.

По предварительной оценке объем регистрируемых данных для инструмента с приведенными выше параметрами будет составлять порядка 300 Мб/сут (около 100 Гб/год). Для надежной передачи такого объема данных достаточно подключения к интернету на скорости 128 кбит/с.

Привязка к точному времени может осуществляться двумя способами. Для упрощения и удешевления спектрополяриметра можно использовать синхронизацию по сети интернет: современные версии протокола NTP могут обеспечить точность синхронизации времени до 10 мс []. При необходимости более точной привязки или обеспечения стабильности времени при кратковременных перебоях в подключении к мировой сети спектрополяриметр можно оснастить GPS-приемником.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенный вариант солнечного спектрополяриметра является оптимальным с точки зрения отношения затрат и функциональных возможностей. Ис- пользование серийно выпускаемых SDR-устройств в совокупности с устройствами, содержащими ПЛИС, позволяет создавать недорогие, идентичные спектрополяриметры с возможностью удаленного доступа к данным и возможностью удаленной реконфигурации под определенные задачи. Параметры спектрополяриметра — полоса частот, число частотных каналов, количество поляризаций — вполне подходят для регистрации солнечной активности в метровом диапазоне длин волн. Использование спектрополяриметров такого типа в сети (с размещением на разных долготах) для прогноза космической погоды представляется весьма рациональным: они не требуют обслуживания, необходимо только питание от электросети и выход в интернет.

Описанные технические решения по созданию спектрополяриметра метрового диапазона, по мнению авторов, могут стать хорошим подспорьем в построении российской (а в перспективе и обновления международной) сети солнечных спектрополяриметров метрового диапазона длин волн.

Данная работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 18-52-34004 и СИТМА в рамках научного проекта «Обновление радиоастрономической ст. Гаваны для мониторинга солнечной активности и фундаментальных исследований Солнца», а также при поддержке программы Президиума РАН № 56 «Фундаментальные основы прорывных технологий в интересах национальной безопасности» и проекта 16.II ИСЗФ СО РАН.

Список литературы Проект солнечного спектрополяриметра для прогноза космической погоды

- 1. Губин А.В. Лесовой С.В. Цифровой широкополосный коррелятор ССРТ // Вестник ИрГТУ. 2012. № 1. С. 132.

- 2. Подлесный А.В. ЛЧМ-приемник с использованием программно-определяемых систем // Международная Байкальская молодежная научная школа по фундаментальной физике. XV Конференция молодых ученых «Взаимодействие полей и излучения с веществом»: Труды. 2017. С. 200-2002.

- 3. Флейшман Г.Д., Мельников В.Ф. Солнечные миллисекундные радиоспайки // УФН. 1998. Т. 168. P. 1265-1301. DOI: 10.3367/UFNr.0168.199812a.1265.

- 4. Akeela R., Dezfouli B. Software-defined Radios: Architecture, State-of-the-art, and Challenges, 2018 // Arxiv. URL: https://arxiv.org/abs/1804.06564 (дата обращения 30 сентября 2019 г.).

- 5. Benz A.O., Monstein C, Meyer H. Callisto A new concept for solar radio spectrometers // Solar Phys. 2005. V. 226, iss. 1. P. 143-151.

- 6. Benz A.O., Monstein C., Meyer H., et al. A world-wide net of Solar Radio Spectrometers: e-CALLISTO // Earth Moon and Planets. 2009. V.104, iss. 1-4. P. 277-285. DOI: 10.1007/s11038-008-9267-6.

- 7. Bougeret J.-L., Kaiser M.L., Kellogg P.J., et al. Waves: the radio and plasma wave investigation on the Wind spacecraft // Space Sci. Rev. 1995. V. 71, iss. 1-4. P. 231-263.

- 8. Bougeret J.L., Goetz K., Kaiser M.L., et al. S/WAVES: the radio and plasma wave investigation on the STEREO Mission // Space Sci. Rev. 2008. V. 136, iss. 1-4. P. 487-528.

- 9. Bouratzis C., Hillaris A., Alissandrakis C.E., et al. // Astron. Astrophys. 2019. V. 625, A58. DOI: 10.1051/0004-6361/201834792.

- 10. Chernov G.P. Solar radio bursts with drifting stripes in emission and absorption // Space Sci. Rev. 2006. V. 127. P. 195-326.

- 11. Cho K.-S., Gopalswamy N., Kwon R.-Y., et al. A high-frequency type II solar radio burst associated with the 2011 February 13 coronal mass ejection // Astrophys. J. 2013. V. 765, N 148. 9 p. DOI: 10.1088/0004-637X/765/2/148.

- 12. Das K., Roy A.L., Keller R., Tuccari G. Conversion from linear to circular polarization in FPGA // Astron. Astrophys. 2010. V. 509. 11 p. DOI: 10.1051/0004-6361/200913212.

- 13. Dillinger M., Madani K., Alonistioti N. Software defined radio: architectures, systems, and functions. John Wiley & Sons Ltd, 2003. 456 p.

- 14. Dorovskyy V.V., Melnik V.N., Konovalenko A.A., et al. Fine and superfine structure of decameter-hectometer type II burst on 2011 June 7 // Solar Phys. 2015. V. 290, iss. 7. P. 2031-2042. DOI: 10.1007/s11207-015-0725-9.

- 15. Grechnev V.V., Uralov A.M., Chertok I.M., et al. Coronal shock waves, EUV waves, and their relation to CMEs. I. Reconciliation of “EIT waves”, type II radio bursts, and leading edges of CMEs // Solar Phys. 2011. V. 273, iss. 2. P. 433-460. DOI: 10.1007/s11207-011-9780-z.

- 16. Iwai K., Tsuchiya F., Morioka A., Misawa H. IPRT/AMATERAS: a new metric spectrum observation system for solar radio bursts // Solar Phys. 2013. V. 277, iss. 2. P. 447-457.

- 17. Payne-Scott R., Little A.G. The position and movement on the solar disk of sources of radiation at a frequency of 97 Mc/s. II. Noise storms // Australian J. Sci. Res. A. 1951. V. 4. P. 508.

- 18. Sabater J., Johnston S. Highlights on Spanish Astrophysics X. Proc. XIII Scientific Meeting of the Spanish Astronomical Society. July 16-20, 2018, Salamanca, Spain. 2019. P. 663-663.

- 19. Tingay S.J., Goeke R., Bowman J.D., et al. The Murchison widefield array: the square kilometre array precursor at low radio frequencies // Publ. of the Astron. Soc. of Australia. 2013. V. 30, id. e007. 21 p.

- 20. van Haarlem M.P., Wise M.W., Gunst A.W., et al. LOFAR: the LOw-Frequency ARray // Astron. Astrophys. 2013. V. 556, id.A2, 53 p.

- 21. URL: https://www.rtl-sdr.com/category/radio-astronomy-2 (дата обращения 30 сентября 2019 г.).

- 22. URL: https://swaves.gsfc.nasa.gov/swaves_instr.html (дата обращения 30 сентября 2019 г.).

- 23. URL: http://e-callisto.org (дата обращения 30 сентября 2019 г.).

- 24. URL: http://www.gaoran.ru/russian/publ-s/information/ gavana.pdf (дата обращения 30 сентября 2019 г.).

- 25. URL: http://soleil.i4ds.ch/solarradio/callistoQuicklooks (дата обращения 30 сентября 2019 г.).

- 26. URL: https://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles /using-model-based-design-sdr-1.html (дата обращения 30 сентября 2019 г.).

- 27. URL: https://wiki.analog.com/resources/eval/userguides/ arradio (дата обращения 30 сентября 2019 г.).

- 28. URL: https://rocketboards.org/foswiki/Documentation/ DE10Standard (дата обращения 30 сентября 2019 г.).

- 29. URL: https://www.analog.com/en/design-center/landing-pages/001/integrated-rf-agile-transceiver-design-resources.html (дата обращения 30 сентября 2019 г.).

- 30. URL: https://www.analog.com/ru/analog-dialogue/articles/ mirror-mirror-on-the-wall-understanding-image-rejection-and-its-impact-on-desired-signals.html (дата обращения 30 сентября 2019 г.).

- 31. URL: http://www.ntp.org/ntpfaq/NTP-s-algo.htm (дата обращения 30 сентября 2019 г.).