Проектирование архитектуры программного обеспечения для анализа цифрового следа в образовательных системах

Автор: Степанов М.А., Сластников С.А., Климин Н.А.

Журнал: Программные системы: теория и приложения @programmnye-sistemy

Рубрика: Прикладные программные системы

Статья в выпуске: 4 (67) т.16, 2025 года.

Бесплатный доступ

Современные образовательные платформы и инструменты электронного обучения генерируют большие объемы данных о действиях учащихся — так называемый цифровой след. Анализ этих данных позволяет отслеживать прогресс студентов, выявлять риски отчисления и прогнозировать академическую успеваемость. Однако многие учебные организации не располагают ИТ-инфраструктурой, необходимой для комплексного сбора, хранения и анализа цифрового следа. Существующие решения часто фрагментарны, ориентированы лишь на ретроспективный анализ или требуют ресурсоемких технологий больших данных, что затрудняет их применение в образовательных организациях. В данной работе предложена архитектура программной системы для интеграции и анализа цифрового следа в образовательных системах, учитывающая эти недостатки. Описаны подходы к сбору данных через адаптеры, унификации и хранению разнородных данных, а также инфраструктурные решения, обеспечивающие надежность и масштабируемость системы (микросервисная архитектура, контейнеризация, CI/CD, мониторинг). Приведен экспериментальный анализ эффективности предложенного подхода на примере расчета показателя успеваемости, демонстрирующий снижение времени обработки и использования ресурсов по сравнению с традиционными подходами. Предложенные решения позволяют создавать гибкие и производительные системы учебной аналитики, пригодные для внедрения даже в условиях ограниченных ресурсов.

Цифровой след, цифровой профиль, архитектура программных систем, микросервисы, инфраструктура, учебная аналитика

Короткий адрес: https://sciup.org/143184873

IDR: 143184873 | УДК: 004.415 | DOI: 10.25209/2079-3316-2025-16-4-3-21

Текст научной статьи Проектирование архитектуры программного обеспечения для анализа цифрового следа в образовательных системах

Современные образовательные платформы и цифровые инструменты генерируют большие объемы данных о действиях обучающихся, формируя их цифровой след. Эти данные могут использоваться для прогнозирования успеваемости, выявления рисков отчисления и персонализации обучения, однако в большинстве учебных заведений подобная информация остается недостаточно востребованной из-за сложности интеграции в ИТ-инфраструктуру и высоких требований к вычислительным ресурсам [1] . В этой связи особую актуальность приобретает создание эффективной программной инфраструктуры для анализа цифрового следа, способной работать в условиях ограниченных ресурсов [2] .

Целью данной работы является исследование подходов, разработка и экспериментальная верификация архитектуры системы сбора, хранения и анализа цифрового следа в образовательных системах, обеспечивающей эффективную работу в условиях ограниченных вычислительных ресурсов. В предлагаемой работе разработана оригинальная архитектура системы учебной аналитики, основанная на микросервисном подходе с адаптерами для интеграции разнородных образовательных сервисов с использованием колоночной базы данных, Apache Kafka в роли брокера сообщений, обеспечивающего асинхронный и устойчивый обмен данными, а также Apache Airflow для оркестрации процессов аналитической обработки.

В отличие от существующих подходов, данная работа представляет принципиально новое решение, сочетающее гибкость микросервисной архитектуры с эффективностью колоночных баз данных и асинхронной потоковой обработки. Предложенные архитектурно-технические решения, в отличии от предшествующих аналогов, позволяют существенно снизить затраты на развертывание и обслуживание аналитических систем, обеспечивая высокую скорость обработки данных и возможность оперативного реагирования на изменения цифрового профиля студентов. Результатом работы является экспериментально подтвержденная закономерность между архитектурным паттерном обработки данных и вычислительной эффективностью аналитических операций в контексте образовательных данных. Проведенные эксперименты позволили выявить пороговые значения объемов данных, при которых наблюдается инверсия эффективности различных подходов к обработке.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

(1) Анализ существующих подходов к интеграции и обработке данных цифрового следа в образовательных системах.

(2) Разработка архитектуры программной системы для сбора и интеграции данных из разнородных образовательных платформ на основе микросервисного подхода.

(3) Создание и внедрение инфраструктурных решений для обеспечения надежности и масштабируемости системы.

(4) Экспериментальное сравнение эффективности предложенной архитектуры с существующими подходами по критериям потребления ресурсов и скорости обработки данных.

2. Понятие цифрового следа в образовании

1. Обзор существующих решений

Задача агрегирования и анализа образовательных данных привлекла внимание многих исследователей. Ранние работы фокусировались на анализе журналов LMS (Learning Management Systems) и успеваемости студентов по завершении курсов. Например, в работе [3] предложен подход для выявления студентов группы риска на основе истории их действий в ходе обучения программированию. Авторами отмечается фрагментированность данных о деятельности студентов в разных курсах и преобладание пост-аналитики (по завершении курса) над отслеживанием текущего прогресса обучающихся.

В более поздних исследованиях акцент смещается на использование методов больших данных и потоковой обработки. Так, в публикации [1] разработан конвейер big data для прогнозирования факторов успеха студентов, в котором данные из LMS обрабатываются с помощью Apache Kafka и Spark. Подобный подход позволяет интегрировать разнообразные события и проводить сложный анализ (например, предсказание отчислений) на больших массивах данных. Однако такие решения требуют существенных вычислительных ресурсов и сложной инфраструктуры, включая кластерные системы хранения и обработки данных. В условиях же отдельного университета, колледжа или школы, где объемы данных умеренны, а ИТ-ресурсы ограничены, развертывание тяжелых платформ может быть неоправданным. Это подтверждается экспериментальными замерами: например, использование Spark для вычисления даже относительно простых метрик успеваемости приводит к заметно большему времени выполнения и загрузке памяти по сравнению с более легковесными инструментами (см. раздел 2) .

Одновременно появляются исследования, предлагающие итеративный анализ учебных данных по мере их накопления. В работе [4] реализован подход прогрессивного учета временных данных об успеваемости студентов для повышения точности прогнозов. Тем не менее, вопрос унификации разнородных источников данных и оперативности их сбора в этой работе остаётся вне фокуса. Таким образом, на сегодняшний день отсутствует универсальное решение, сочетающее гибкость интеграции данных и эффективность аналитики в контексте образовательных систем.

Цифровой след в образовательном контексте представляет собой совокупность всех электронных записей о деятельности студента в процессе обучения. Формирование цифрового следа происходит при взаимодействии обучающегося с различными информационными системами: LMS, системами видеоконференцсвязи, платформами для совместной работы, системами контроля версий кода и другими образовательными инструментами.

Структура цифрового следа включает несколько ключевых компонентов:

Поведенческие данные — информация о действиях пользователя (время входа в систему, продолжительность сессий, последовательность просмотра материалов, паттерны навигации);

Результаты деятельности — оценки, выполненные задания, созданные артефакты, результаты тестирований;

Коммуникационные данные — сообщения в форумах, комментарии, участие в дискуссиях, взаимодействие с преподавателями и сокурсниками;

Метаданные — контекстная информация о времени, месте, устройстве доступа, используемых ресурсах.

Анализ цифрового следа позволяет решать различные задачи в образовании: от прогнозирования академической успеваемости до выявления проблемных областей в учебных программах. В рамках предлагаемой системы цифровой след агрегируется из множественных источников, нормализуется и сохраняется в едином хранилище для последующего анализа.

3. Предлагаемая архитектура

Предлагаемая архитектура системы представляет собой легковесную платформу для анализа цифрового следа, специально адаптированную для образовательных учреждений с ограниченными вычислительными ресурсами. В отличие от существующих решений, ориентированных на крупномасштабную обработку данных, предложенный подход спроектирован по принципам микросервисной архитектуры, где отдельные компоненты (сервисы-адаптеры) отвечают за интеграцию с конкретными образовательными платформами (например, LMS, системы тестирования, форумы, системы видеоконференций и др.).

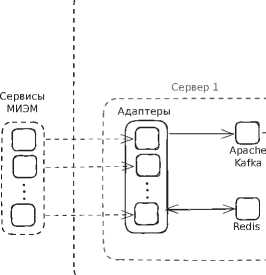

Каждый адаптер автономно собирает события и данные своего сервиса (через его API или базы данных), преобразует их во внутренний унифицированный формат , а затем передает в центральное хранилище аналитики (Сервер 1 на рисунке 1) . Для передачи данных используется брокер сообщений (например, Apache Kafka) в комбинации с механизмами кэширования, что обеспечивает асинхронность и высокую пропускную способность обработки потоков событий.

Рисунок 1. Архитектура инфраструктуры системы цифрового следа в МИЭМ НИУ ВШЭ

Сервер 3

Разработчик

Ansible ci / cd

Репозиторий

Пользователь

Apache Airflow

Сервер 2

Clickhouse

Такой подход позволяет существенно уменьшить задержки при передаче данных и нивелировать пиковые нагрузки за счет буферизации сообщений. Кроме того, благодаря выделению адаптеров в отдельные микросервисы, система обладает устойчивостью к сбоям и гибкостью: сбой или обновление одного адаптера не нарушает работу остальных, каждый компонент можно развёртывать и масштабировать независимо [5]. Центральный брокер и система очередей позволяют также оптимизировать количество прямых запросов к внешним учебным сервисам — вместо синхронного опроса данных используется подписка на события, что снижает нагрузку на исходные системы и делает интеграцию более эффективной.

Собираемые различными адаптерами данные поступают в централизо ванное хранилище, реализованное на основе колоночной базы данных ClickHouse. Данный тип базы данных оптимизирован специально под аналитические запросы и агрегацию больших объемов информации [6] , что делает его наиболее подходящим для работы с цифровым следом студентов, представляющим собой большие объемы данных разной структуры, которые необходимо оперативно агрегировать и анализировать [7] . Для эффективного управления потоком данных и обеспечения высокой производительности используется брокер сообщений Apache Kafka, который позволяет разгрузить основные компоненты системы и обрабатывать информацию асинхронно [8] . Kafka выступает промежуточным слоем, обеспечивая надежную передачу и временное хранение данных между адаптерами и центральным хранилищем.

Дополнительно в систему интегрирован Apache Airflow (Сервер 2 на рисунке 1) , используемый для оркестрации аналитических процессов и автоматизации выполнения задач. Airflow позволяет создавать, планировать и контролировать выполнение последовательностей аналитических задач, гарантируя корректность обработки данных и своевременность получения результатов. Такое хранилище оптимизировано под массовые выборки и вычисления по столбцам (агрегации, сканирование большого числа строк) и обеспечивает высокую скорость выполнения сложных аналитических запросов по накопленным данным.

В нашем решении реализована центральная фактовая таблица ( data lake таблица big_table в ClickHouse), в которую адаптеры последовательно добавляют события в нормализованном виде. Эта таблица содержит унифицированные поля (идентификатор сервиса, типа события, времени, участника и пр.) и специальные поля для каждого конкретного сервиса (они остаются пустыми для событий других типов) — подобная схема позволяет хранить разнородные записи в одной структуре, сохраняя при этом возможность эффективной фильтрации по типу сервиса. Для повышения производительности запросов применены оптимизации хранения: для категориальных полей (название сервиса, тип события и др.) используется тип сжатия LowCardinality, уменьшающий объем данных и ускоряющий фильтрацию, а на часто используемые поля (например, время события) добавлены индексы, что ускоряет диапазонные запросы.

4. Технологическая инфраструктура

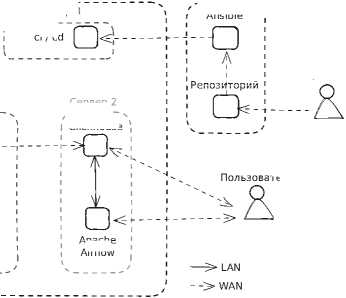

Для обеспечения надежной работы системы цифрового следа с предложенной архитектурой применены современные инструменты контейнеризации и оркестрации сервисов. Каждый компонент системы (адаптеры, брокер Kafka, базы данных, аналитические сервисы) упакован в виде Docker-контейнера. Это гарантирует единообразие среды выполнения, упрощает развертывание на серверных мощностях образовательного учреждения и повышает переносимость решения [9] [10] . Поверх Docker- компонентов настроена автоматизация развертывания и обновления с помощью конвейера CI/CD.

В прототипе системы использован GitLab CI для непрерывной интеграции и доставки: при обновлении кода адаптера или другого сервиса автоматически запускаются тесты, собирается новый контейнерный образ и разворачивается на целевом сервере без остановки всей системы (Сервер 3 на рисунке 1) . Инфраструктурные настройки (конфигурации сервисов, учетные данные, сетевые параметры) управляются декларативно с помощью инструментов infrastructure as code — например, Ansible. Это позволило свести к минимуму человеческий фактор при настройке системы и обеспечить воспроизводимость развёртывания на разных площадках (тестовый стенд, учебная лаборатория или продуктивный сервер). Кроме того, для поддержания стабильности [11] в длительной перспективе внедрены средства мониторинга и логирования: метрики работы сервисов собираются (например, посредством Prometheus), а агрегированные логи позволяют оперативно обнаруживать сбои.

Таким образом, система с предложенной архитектурой дополняется инфраструктурным контуром, обеспечивающим ее масштабируемость и отказоустойчивость. Даже при ограниченных вычислительных ресурсах предложенные меры (легковесные контейнеры Alpine, автоматическое восстановление сервисов, динамическое масштабирование критичных компонентов) повышают устойчивость работы. В таблице 1 приведено сравнение нового подхода с традиционными системами LMS и с системой из работы [12] .

5. Оценка эффективности подхода

Для количественной оценки преимуществ предложенной архитектуры проведено экспериментальное сравнение производительности при разных методах обработки данных цифрового следа. В качестве тестового сценария выбрана вычислительно затратная аналитическая операция — определение

Таблица 1. Сравнительный анализ предлагаемого подхода с существующими решениями

-

• с использованием распределённой платформы Apache Spark (имитируя подход крупномасштабной обработки данных, применённый в работе [12] );

-

• средствами локальной обработки в Pandas (табличные вычисления в памяти на одной машине);

-

• с использованием библиотеки Polars (колончатая обработка в памяти).

Для имитации размеров данных крупных курсов были сгенерированы выборки: Scenario A — 2500 записей результатов на студента (что соответствует, например, курсу средней активности), и Scenario B — 25000 записей на студента (что моделирует данные сразу по нескольким курсам или очень длительному курсу). Метриками эффективности выступали время выполнения вычисления и потребление оперативной памяти.

Выбор Pandas и Polars обусловлен их архитектурными особенностями. Pandas является де-факто стандартом для анализа данных в Python, обеспечивая богатую функциональность и простоту использования. Однако его однопоточная архитектура и использование row-based представления данных могут становиться узким местом при обработке больших объемов [13] . Polars, напротив, построен на основе колоночного представления данных и использует современные техники оптимизации: ленивые вычисления, автоматическую параллелизацию операций, оптимизацию запросов и эффективное использование CPU cache [14] .

Apache Spark, хотя и предоставляет мощные возможности для распределенной обработки, имеет существенные накладные расходы на инициализацию SparkContext, сериализацию/десериализацию данных между узлами, координацию задач между исполнителями [15] . В условиях одиночного сервера эти накладные расходы не компенсируются преимуществами распределенной обработки [16] .

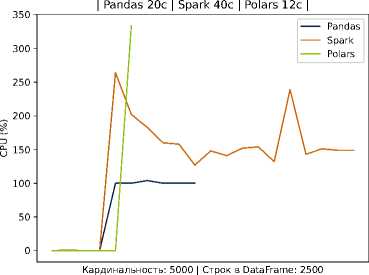

Результаты эксперимента подтвердили существенное преимущество легковесных подходов над Spark в условиях одиночного сервера (2 CPU Intel Cascade Lake, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ дискового пространства). Так, в случае Scenario A Spark демонстрировал самое большое время выполнения задачи при прочих равных условиях — задержка оказалась в несколько раз выше, чем при использовании pandas или Polars. По показателю использования памяти Spark также был менее эффективен, потребляя значительно больше ресурсов для обработки 2,5 тысяч записей на каждого студента.

Детальный анализ показал, что основные затраты времени в Spark приходятся на:

-

• Инициализацию SparkSession и создание RDD/DataFrame (до 15 секунд)

-

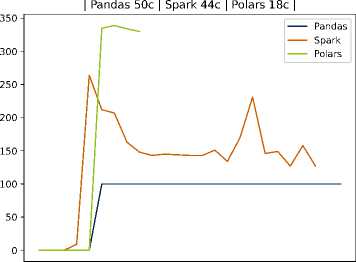

• Планирование и распределение задач (3-5 секунд)

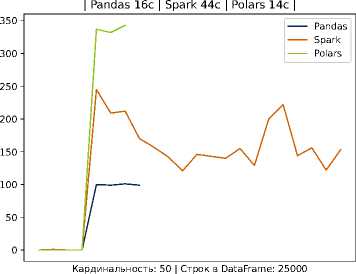

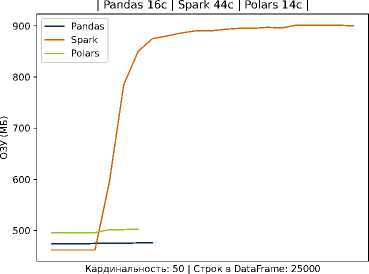

Для Scenario B (увеличенный объём данных) платформа Spark ожидаемо улучшила относительные показатели (благодаря распределенной обработке), однако даже при 25 тысячах записей затраты времени у Spark оставались выше, чем в случае Polars, а использование памяти — самым высоким среди всех трёх решений. На рисунках 2 и 3 схематически показано сравнение времени выполнения в сценариях A и B для разных инструментов.

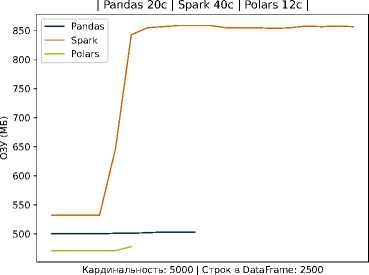

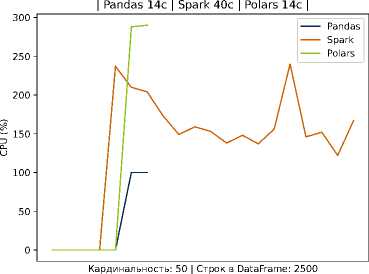

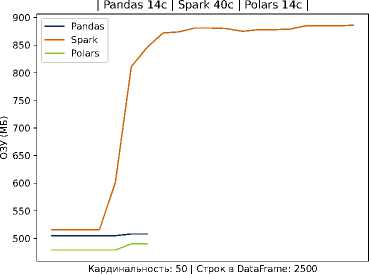

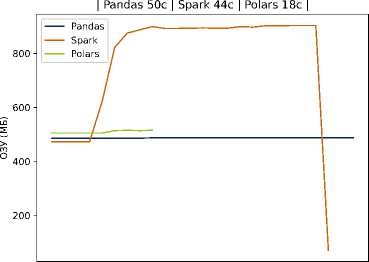

Рисунок 2. Время выполнение задачи и потребление ресурсов на Pandas, Spark и Polars для 2500 записей на студента

CPU (%) CPU (%)

Кардинальность: 5000 | Строк в DataFrame: 25000

Кардинальность: 5000 | Строк в DataFrame: 25000

Рисунок 3. Время выполнение задачи и потребление ресурсов на Pandas, Spark и Polars для 25000 записей на студента

Архитектура ПО для анализа цифрового следа 13

В частности, видно, что кривая времени для Spark проходит существенно выше, тогда как pandas и Polars обеспечивают более быструю обработку данных. Эти наблюдения согласуются с тем, что использование тяжеловесных фреймворков оправдано на очень больших данных и при наличии кластерной инфраструктуры, но в среде с ограниченными ресурсами оно приводит лишь к дополнительным накладным расходам. Наш подход, напротив, делает упор на оптимизацию хранения и обработки внутри одной масштабируемой узловой системы: применение колончатой базы и эффективных алгоритмов локальной обработки (например, Polars) позволяет достичь близкой к кластерным решениям скорости на типичных для отдельного вуза объёмах данных, не привлекая дорогостоящие ресурсы.

Легковесные методы (Pandas, Polars) существенно превосходят Spark по скорости в обоих сценариях, что особенно заметно на относительно небольшом объёме данных. Это демонстрирует эффективность выбранного в работе подхода в условиях ограниченных ресурсов. Данные по обработке тестовых данных приведены в таблице 2.

Таблица 2. Количественные результаты сравнения производительности различных инструментов обработки данных

|

Сценарий |

Инструмент |

Макс. потрeбление памяти (МБ) |

Время выполнения (сек) |

Относит. время (%) |

|

Сценарий A (2500 записей, 50 студентов) |

Spark |

886 |

40,17 |

285,2 |

|

Pandas |

508 |

14,13 |

100,2 |

|

|

Polars |

490 |

14,10 |

100 |

|

|

Сценарий A (2500 записей, 5000 студентов) |

Spark |

859 |

40,22 |

332,3 |

|

Pandas |

503 |

20,14 |

166,4 |

|

|

Polars |

478 |

12,10 |

100 |

|

|

Сценарий B (25000 записей, 50 студентов) |

Spark |

901 |

44,32 |

314,4 |

|

Pandas |

476 |

16,11 |

114,3 |

|

|

Polars |

503 |

14,10 |

100 |

|

|

Сценарий B (25000 записей, 5000 студентов) |

Spark |

904 |

44,49 |

245,6 |

|

Pandas |

487 |

50,27 |

277,5 |

|

|

Polars |

515 |

18,11 |

100 |

Анализ результатов позволяет сделать важное наблюдение о пороговых значениях данных. При объемах до 100 МБ (примерно 1 миллион записей) накладные расходы Spark не окупаются. При объемах 100 МБ ^ 1 ГБ

Pandas начинает испытывать проблемы с производительностью из-за неэффективного использования памяти, в то время как Polars сохраняет высокую производительность благодаря колоночному представлению и оптимизациям. Только при объемах свыше 10 ГБ распределенная природа Spark начинает давать преимущества, но даже в этом случае требуется кластерная инфраструктура для полноценного использования его возможностей.

Кроме производительности, важным результатом внедрения предложенной архитектуры стало повышение гибкости и расширяемости системы анализа цифрового следа. Благодаря модульности адаптеров стало возможным легко подключать новые источники данных: в рамках прототипа были реализованы адаптеры для нескольких популярных инструментов (система управления проектами, платформа асинхронного командного общения для студентов, система видеоконференцсвязи), и их интеграция в общую систему не потребовала изменений в основных компонентах — достаточно задать формат выходных событий и подключить их к брокеру сообщений. Автоматизированное развертывание через CI/CD позволило сократить время ввода системы в эксплуатацию: первоначальная настройка всех компонентов на сервере заняла считанные часы, а обновления (например, выпуск новой версии аналитического модуля) происходят практически без простоя системы. В совокупности, предложенное решение демонстрирует, что даже без использования громоздких технологий больших данных можно добиться эффективного и масштабируемого анализа образовательных данных.

Заключение

В работе предложена архитектура информационной среды для интеграции и анализа цифрового следа студентов в образовательных учреждениях, учитывающая ограничения вычислительных ресурсов и сложности интеграции данных из различных цифровых сервисов. Реализованный подход сочетает микросервисную модель с адаптерами, позволяющими оперативно интегрировать разнородные источники данных, и многоуровневую систему хранения (реляционную, документоориентированную и колончатую базы данных), что обеспечивает эффективную обработку и аналитику учебной активности. Экспериментальная проверка подтвердила преимущества предлагаемого решения по сравнению с подходами, предложенными в работах других исследовательских групп, за счет существенного снижения времени обработки данных и уменьшения потребления ресурсов, а также повышения надежности и гибкости системы благодаря автоматизированному развертыванию и управлению инфраструктурой.

Ключевым результатом работы является демонстрация того, что анализ цифрового следа в образовательных системах не требует обязательного использования тяжеловесных платформ Big Data. Правильный выбор архитектуры и технологий позволяет достичь высокой производительности на типичных для образовательных учреждений объемах данных при умеренных требованиях к ресурсам.

Полученные результаты могут быть использованы для повышения качества образовательного процесса и поддержки принятия решений на основе комплексных данных цифрового следа студентов. Дальнейшее развитие подхода может быть связано с расширением интегрируемых сервисов и внедрением методов интеллектуальной аналитики.