Проектирование и моделирование мультисервисной сети кафедры вуза

Автор: Бахарева Н.Ф., Коннов А.Л.

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Управление и подготовка кадров для отрасли инфокоммуникаций

Статья в выпуске: 3 т.6, 2008 года.

Бесплатный доступ

В статье на основе теории сетей массового обслуживания показано детальное исследование ЛВС на примере сети кафедры вуза. Полученные основные показатели сети и предложения об их улучшении учтены при проектировании сети.

Короткий адрес: https://sciup.org/140191245

IDR: 140191245 | УДК: 004.421

Текст обзорной статьи Проектирование и моделирование мультисервисной сети кафедры вуза

Современные компьютерные сети обеспечивают пользователям широкий набор услуг, включая электронную почту, передачу факсимильных и голосовых сообщений, работу с удаленными базами данных в реальном масштабе времени, службу новостей и другие услуги. На базе компьютерных сетей реализуются: дистанционное обучение, телеконференции, телебиржи , телемагазины и т.д.

Быстрый рост числа компьютерных сетей, успехи в развитии оптоволоконных и беспроводных средств связи сопровождаются непрерывной сменой сетевых технологий, направленной на повышение быстродействия и надежности сетей, возможности интегрированной передачи данных, голоса и видеоинформации. Различные сетевые технологии и приложения предъявляют особые требования к аппаратной части локальных сетей, а также к каналам связи. Поэтому актуальной задачей является задача определения основных характеристик сетей передачи данных, таких как время отклика приложений и задержки, загрузки каналов передачи данных и обслуживающих устройств.

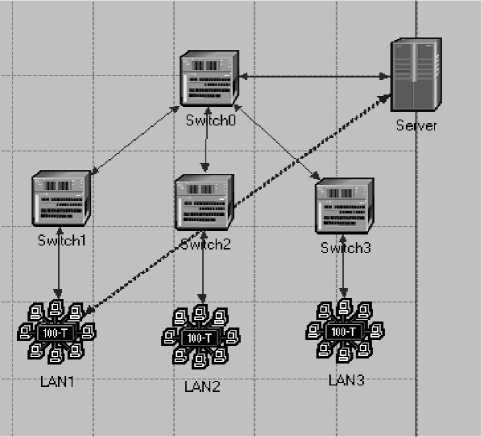

Локальную вычислительную сеть кафедры ВТ ОГУ образуют три учебных класса по 10 компьютеров. В каждом классе установлен коммутатор, который, в свою очередь, подключен к главному коммутатору. К этому же коммутатору подключен сервер, предоставляющий такие сетевые сервисы, как доступ в Интернет, доступ в локальное файловое хранилище по протоколам fTP и NetbIOS, электронная почта (см. рис.1). Трафик по этим основным протоколам и будет исследован в данной статье.

Постановка и решение задачи

Провести моделирование работы сервера и рабочих станций с целью определения основных характеристик сети, таких как загрузка канала передачи данных сервера, задержка Ethernet, время отклика пользовательских приложений.

Для получения основных характеристик сети при помощи программной системы PrObMOD необходимо найти матрицу вероятностей передачи заявок от рабочих станций к серверу и от сервера к рабочим станциям. Для этого воспользуемся имеющимися бесплатными программными средствами (а точнее, их демо-версиями), такими как Tmeter и PRTG Traffic Grapher. Эти приложения позволяют подсчитывать трафик по интересующим нас протоколам. Полученные данные за 5 рабочих дней сети кафедры сведены в таблицу 1.

Рис.1. Укрупненная схема сети кафедры в Opnet Modeler

Наиболее выражен трафик HTTP, fTP и NetBIOS. В то же время нельзя не учитывать остальные типы трафика (ICMP, MaIL, Telnet и др.), так как неизбежно их влияние друг на друга. Для упрощения и большей наглядности рассмотрим только преобладающий трафик.

Для последующего анализа выделим сегмент сети, включающий сервер и один класс из 10 ПЭВМ. Согласно данным таблицы 1 определим матрицу вероятностей передачи заявок. Для этого разделим количество отправленного/ полученного трафика по соответствующему протоколу для каждого ПК на общее количес- тво трафика, собранного по этому протоколу (см. таблицу 1 ). По данным таблицы 2 построим матрицы вероятностей передачи заявок для трех протоколов. Вероятности передачи заявок от сервера к рабочим станциям переносим в матрицу передачи в соответствующие ячейки.

Таким образом, сервер дает ответ на запрос пользовательского приложения с определенной вероятностью, в то время как вероятность поступления запроса от ПК пользователя на сервер равна 100%, или 1 (так как клиент в любом случае отправит свой запрос вне зависимости от того, получит он ответ или нет, а сервер, в свою очередь, уже отвечает исходя из текущей загрузки). Полученные матрицы передачи заявок приведены в таблицах 3-5.

Прикладные процессы HTTP, fTP и NET-BIOS используют протокол TcP. При этом будет работать стек протоколов процесс/ TcP / IP / Ethernet. При поступлении пакета в модуль IPон будет передан в TcP- или UDP-модуль согласно коду, записанному в поле протокола данного IP-пакета.

Кадр, передаваемый каждым узлом, содержит данные маршрутизации, управления и коррекции ошибок. Для сетей Ethernet параметры кадров определены стандартом 802.3 IEEE. Базовая длина кадра может меняться от 72 до 1526 байтов при типовой структуре.

Поля кадра следующие:

-

- преамбула – каждый кадр начинается с преамбулы длиной семь байтов. Преамбула используется в качестве синхронизирующей последовательности для интерфейсных цепей и способствует декодированию битов.

-

- SfD (Start-Frame Delimiter) – разделитель начала кадра, состоящий из одного байта. Поле SfD указывает на начало полезной информации.

-

- МАС-адрес получателя – поле из шести байтов, содержащее адрес конечного узла.

-

- МАС-адрес отправителя – поле из шести байтов, содержащее адрес исходного узла.

-

- длина/тип – поле из двух байтов, указывающее на число байтов, содержащихся в поле данных управления логическими связями (LLC – Logical Link Control). В большинстве Ethernet-протоколов это поле содержит постоянную величину, указывающую на тип протокола (в данном случае эта поле имеет обозначение EtherType).

-

- данные МАС-клиента – это поле может содержать от 0 до 1500 байтов данных, предоставленных пользователем.

-

- заполняющие байты – необязательное поле для заполнения фиктивными данными, использу-

- Таблица 1. Трафик кафедры ВТ ОГУ

ПК

HTTP

FTP

NetBIOS

Отправлено к

серверу, Kb

Получено от

сервера, Kb

Отправлено к

серверу, Kb

Получено от сервера, Kb

Отправлено к серверу, Kb

Получено от

сервера, Kb

ПК1

63031,2

3287393,6

2690549,6

2064407,2

2811128,8

2533429,6

ПК2

43940

3172557,6

1870759,2

1032676,8

2041680

2977826,4

ПК3

17571,2

3704948

1779509,6

2321756,8

1786775,2

2182529,6

ПК4

34616,48

3991666,4

814780

3688425,6

840602,4

3564348

ПК5

50140

3525106,8

1250868

2773427,2

2067733,6

2372165,6

ПК6

37076,8

1933760,8

1921820,8

1474576,8

2007948,8

1809592,8

ПК7

74153,6

186210,4

1558965,6

860564

1542830,4

2090724,8

ПК8

10336

2179381,6

1368853,6

1785967,2

1337322,4

1295590,4

ПК9

20362,4

1995097,6

740709,6

1676557,6

764184

1620157,6

ПК10

29493,6

2073592,2

1042390,4

1260648,8

1879757,6

1976804,8

Σ

380721,2

26049715

15039206,4

18939008

17079963,2

22423169,6

Таблица 2. Вероятности передачи заявок

|

ПК |

HTTP |

FTP |

NetBIOS |

|||

|

Отправлено к серверу |

Получено от сервера |

Отправлено к серверу |

Получено от сервера |

Отправлено к серверу |

Получено от сервера |

|

|

ПК1 |

0,1641 |

0,1261 |

0,1789 |

0,109 |

0,1645 |

0,1129 |

|

ПК2 |

0,1154 |

0,1217 |

0,1243 |

0,0545 |

0,1195 |

0,1328 |

|

ПК3 |

0,0461 |

0,1422 |

0,1183 |

0,1225 |

0,1046 |

0,0973 |

|

ПК4 |

0,0909 |

0,1532 |

0,0546 |

0,1947 |

0,0492 |

0,1589 |

|

ПК5 |

0,1316 |

0,1353 |

0,0831 |

0,1464 |

0,121 |

0,1057 |

|

ПК6 |

0,0973 |

0,0742 |

0,1277 |

0,0778 |

0,1175 |

0,0807 |

|

ПК7 |

0,1915 |

0,0076 |

0,1036 |

0,0454 |

0,0903 |

0,0937 |

|

ПК8 |

0,0696 |

0,0836 |

0,091 |

0,0947 |

0,0787 |

0,0577 |

|

ПК9 |

0,0534 |

0,0765 |

0,0492 |

0,0885 |

0,0447 |

0,0722 |

|

ПК10 |

0,0401 |

0,0796 |

0,0693 |

0,0665 |

0,11 |

0,0881 |

Таблица 3. Матрица вероятностей передачи заявок для протокола HTTP

|

Сервер |

ПК1 |

ПК2 |

ПК3 |

ПК4 |

ПК5 |

ПК6 |

ПК7 |

ПК8 |

ПК9 |

ПК10 |

|

|

Сервер |

0 |

0,126 |

0,122 |

0,142 |

0,153 |

0,135 |

0,074 |

0,008 |

0,083 |

0,077 |

0,080 |

|

ПК1 |

1,0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

ПК2 |

1,0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

ПК10 |

1,0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

Таблица 4. Матрица вероятностей передачи заявок для протокола fTP

|

Сервер |

ПК1 |

ПК2 |

ПК3 |

ПК4 |

ПК5 |

ПК6 |

ПК7 |

ПК8 |

ПК9 |

ПК10 |

|

|

Сервер |

0 |

0,120 |

0,053 |

0,121 |

0,194 |

0,145 |

0,077 |

0,045 |

0,093 |

0,087 |

0,065 |

|

ПК1 |

1,0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

ПК2 |

1,0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

ПК10 |

1,0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

Таблица 5. Матрица вероятностей передачи заявок для протокола NetBIOS

- контрольная последовательность кадра (FCS) – поле, содержащее четыре контрольных байта, сгенерированных кодом циклического контроля избыточности (CRC). Поле fcS используется для обнаружения ошибок в данных, содержащихся в кадре.

Для того, чтобы получить количество пакетов для разных типов трафика исходя из объема трафика, нужно этот объем разделить на длину одного пакета для трафика соответствующего типа.

Как уже было сказано выше, длина кадра может изменяться от 72 до 1526 байтов.

В роли обслуживающего прибора в модели сети кафедры будет выступать сервер и канал передачи данных к серверу. Так как имеем многомерный трафик, то для решения поставленной задачи использована методика приведения неоднородного потока заявок к однородному потоку обобщенных заявок. Для проверки правильности предложенной методики проведены также расчеты по программе Opnet Modeler.

Из таблицы 1 получим интенсивности по всем основным типам трафика (HTTP, fTP и NETbIOS) от клиентов к серверу и от сервера к клиентам. Причем будем считать трафик в пакетах максимального размера, то есть 1526 байт. А также рассчитаем λ П i р – интенсивность поступления потока обобщенных по каждому из протоколов заявок в двух направлениях, то есть от ПК к серверу и от сервера к ПК по формуле

M

XПр = £ х(m).

m = 1

Полученные интенсивности сведены в таблицу 6. Интенсивность поступления потока обобщенных заявок по всем протоколам от ПК к серверу рассчитывается аналогично (1). Таким образом, получаем

X об = 1 , 7741 + 121 , 3908 + 70 , 0822 + 88 , 2551 + 79 , 5920 + 104 , 4912 = 465 , 584 пак/с.

Теперь необходимо рассчитать интенсивность обслуживания поступающих заявок по всем протоколам, учитывая, что сервер имеет встроенную сетевую карту с пропускной способностью 100 Мбит/с.

В сетях различают эффективную и номинальную пропускную способность. Номинальная (полная) пропускная способность – это битовая скорость передачи данных, которая поддерживается на интервале передачи одного пакета. Эффективная (полезная) пропускная способность – это средняя скорость передачи пользовательских данных, то есть данных, содержащихся в поле данных каждого пакета.

Для сетей f ast E thernet межкадровый интервал составляет 0,96 мкс. Размер кадра минимальной длины 576 бит (он содержит 8 байт преамбулы, 14 байт служебной информации, 46 байт пользовательских данных и 4 байта контрольной суммы), и на его передачу необходимо 5,76 мкс, то период повторения кадров равен 5,76+0,96=6,72 мкс. Отсюда максимальная возможная пропускная способность сегмента равна 148809 кадров в секунду.

Для сетей f ast E thernet кадр максимальной длины состоит из 1526 байт, или 12208 бит. Он содержит 8 байт преамбулы, 14 байт служеб-

Таблица 6. Интенсивности поступления заявок

|

ПК |

HTTP |

FTP |

NetBIOS |

|||

|

Отправлено к серверу, пакетов |

Получено от сервера, пакетов |

Отправлено к серверу, пакетов |

Получено от сервера, пакетов |

Отправлено к серверу, пакетов |

Получено от сервера, пакетов |

|

|

ПК1 |

0,2937 |

15,3191 |

12,5378 |

9,6200 |

13,0997 |

11,8057 |

|

ПК2 |

0,2047 |

14,7840 |

8,7176 |

4,8122 |

9,5141 |

13,8765 |

|

ПК3 |

0,0818 |

17,2649 |

8,2924 |

10,8193 |

8,3263 |

10,1705 |

|

ПК4 |

0,1613 |

18,6010 |

3,7968 |

17,1879 |

3,9171 |

16,6097 |

|

ПК5 |

0,2336 |

16,4268 |

5,8290 |

12,9240 |

9,6355 |

11,0542 |

|

ПК6 |

0,1727 |

9,01126 |

8,9556 |

6,8714 |

9,3569 |

8,4326 |

|

ПК7 |

0,3455 |

0,86773 |

7,2647 |

4,0102 |

7,1895 |

9,7427 |

|

ПК8 |

0,0481 |

10,1558 |

6,3788 |

8,3225 |

6,2318 |

6,0374 |

|

ПК9 |

0,0948 |

9,29709 |

3,4516 |

7,8127 |

3,5610 |

7,5498 |

|

ПК10 |

0,1374 |

9,66287 |

4,8575 |

5,8745 |

8,7596 |

9,2118 |

|

λ Пiр |

1,7741 |

121,3908 |

70,0822 |

88,2551 |

79,5920 |

104,4912 |

ной информации, 1500 байт пользовательских данных и 4 байт контрольной суммы. Время передачи такого кадра равно 122,08 мкс, период повторения кадров равен 122,08 + 0,96 = 123,04 мкс. Отсюда максимальная возможная пропускная способность сегмента равна 8127 кадров в секунду. Учитывая периоды повторения кадров минимальной и максимальной длины, получаем эффективную пропускную способность сети f ast Ethernet. Для кадров минимальной длины эффективная пропускная способность сети равна 148809·46·8 = 54,76 Mb/с. Для кадров максимальной длины эффективная пропускная способность сети равна 8127·1500·8 = 97,52 Mb/с. Интенсивность обслуживания при этом есть

H i = c i /B , (2)

где c i – пропускная способность i -го канала, б/с, B – средняя длина пакета;

97 , 52 - 1000 - 1000

u = —- = 7988 , 2 пак/с.

8 - 1526

Таким образом, учитывая, что длина пакета равна 1526 байт, получаем интенсивность обслуживания μ = 7988,2 пак/с.

Среднее время обслуживания обобщенной заявки рассчитывается по формуле

M тоб = Е(х(m)/ц(m) )/х. (3)

m= 1

Для нашей задачи это время равно

Т об = (X (1) /ц)/Х об + (X (2) /ц)/Х об + (X (3) /ц)/Х об = (123 , 1644 / 7988 , 2) / 464 , 584 + (158 , 337 / 7988 , 2) / 464 , 584 + (184 , 083 / 7988 , 2) / 464 , 584 = = 0 , 0000331 + 0 , 0000426 + 0 , 0000496 = = 0 , 1253 мс.

Тогда коэффициент загрузки СМО потоком обобщенных заявок ρ i об составит

„об л об -об 1 ( m) / ( m )

Р i = X i • тц i = 1 X i /И i =

= 464,584 • 0,0001253 = 0,058.

При помощи программной системы авторов PrObMOD рассчитаем загрузку канала связи для случая, когда интервалы времени между поступлением и обслуживанием заявок распределены по экспоненциальному закону. В таблицу 7 сведены характеристики сети передачи данных (загрузки линии связи сервера, задержки сети, время отклика приложения пользователя).

Таким образом, исходя из результатов моделирования (таблица 7) загрузка линии связи сервера равна роб = хоб • Тоб =У X(m)/ц (m) = 0,021 + 0,019 i i Ц i i i

+ 0,02 = 0,06, то есть фактически совпадает с расчетной 0,058. Учитывая тот факт, что сеть включает три подсети, суммарная загрузка сервера будет 0,18.

Для проверки полученных результатов, а именно получения информации о времени задержки Ethernet и времени отклика пользовательских приложений, проведем исследование сети кафедры ВТ при помощи программной системы OPNET Modeler. При этом интенсивности поступления разного типа трафика возьмем те же, что и в первом эксперименте. Схема сети представлена на рис. 1.

Как уже было сказано ранее, локальную вычислительную сеть кафедры ВТ образуют три подсети (каждая подсеть представляет собой компьютерный класс) и одного сервера. В качестве подсети используется стандартный объект 100BaseT_LAN, представляющий собой сеть f ast Ethernet коммутируемой топологии (Fast Ethernet LAN in a switched topology). Все ПК обслуживает один сервер. Поддерживаются следующие виды приложений: fTP, HTTP, трафик NetBIOS и другие. Число рабочих станций в подсети 10. Сервер

Таблица 7. Характеристики сети передачи данных

|

Протокол |

||||||||

|

HTTP |

FTP |

NetBIOS |

||||||

|

Загрузка линии связи сервера |

Задержка Ethernet, с |

Время отклика приложения пользователя, с |

Загрузка линии связи сервера |

Задержка Ethernet, с |

Время отклика приложения пользователя, с |

Загрузка линии связи сервера |

Задержка Ethernet, с |

Время отклика приложения пользователя, с |

|

0,021 |

0,001 |

0,0034 |

0,019 |

0,0011 |

0,0034 |

0,02 |

0,001 |

0,0034 |

|

Суммарная загруз |

ка серв |

ера |

0,06 |

|||||

предоставляет возможность работы приложений как по TcP, так и по UDP. Подключение составляет 100 Мбит и определяется пропускной способность подключенного канала связи.

У коммутаторов имеется возможность подключать до 16 Ethernet интерфейсов. Алгоритм связывающего дерева (Spanning Tree algorithm) используется для обеспечения топологии без колец. Коммутаторы взаимодействуют между собой путем посылки BPDU (Bridge Protocol Data Units) пакетов. Коммутатор может объединять сети только одного типа (Ethernet – Ethernet, fDDI – FDDI, or Token Ring – Token Ring).

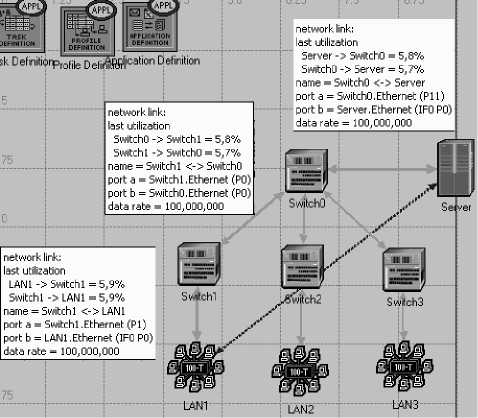

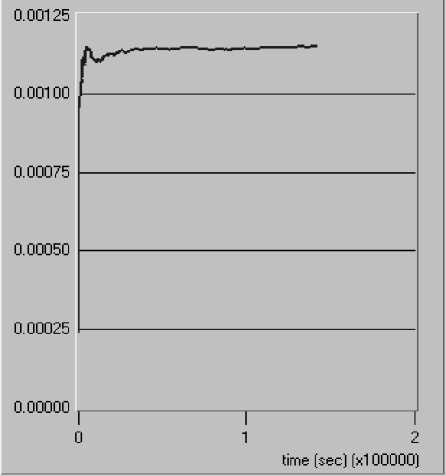

Полученные после моделирования сегмента сети кафедры результаты приведены на рис. 2.

Рис. 2. Результаты моделирования в программной системе OPNET Modeler

Из рис. 2 видно, что загрузка линии связи сервера равна рассчитанной ранее и полученной в программной системе PrObMOD, что говорит о достоверности полученных данных.

Для реальных сетей передачи данных такая загрузка линий связи (порядка 10 %) является низкой и встречается довольно редко. В большинстве случаев имеем загрузку, равную половине величины пропускной способности физической линии связи, на которой эта загрузка измеряется. В худшем случае загрузка, значительно превышает половину пропускной способности. Малая загрузка линии связи сервера объясняется еще и тем, что моделировали не всю сеть кафедры, а ее сегмент для упрощения построения матрицы вероятностей передачи заявок и трафик передавался только между компьютерами нашего сегмента и сервером. Трафик же между остальными сегментами отсутствовал. Такой тип подключения пользователей называется PPPoE, то есть «точ-каточка». Подобное соединение используется в случае, когда необходимо жестко контролировать трафик пользователей, предотвращать несанкционированное подключение к сети и тарифицировать использование ресурсов сети (файловое хранилище, организация игровых серверов и т.д.). Извне трафик в подобную систему попадает только через сервер, то есть такие сетевые сервисы, как доступ в Интернет, электронная почта, предоставляются клиентам непосредственно от сервера.

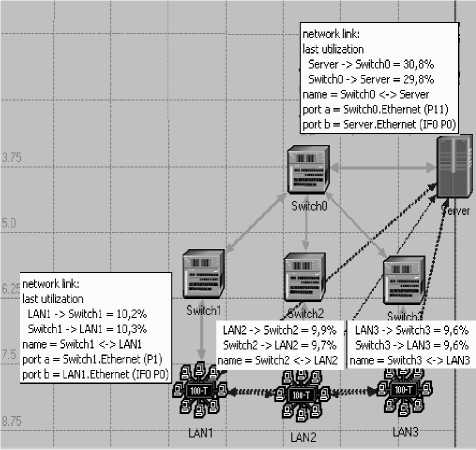

Поэтому усложним задачу и проведем моделирование сети кафедры в случае, когда структура трафика между, то есть трафик «от каждого узла сети к каждому». Предложенная схема трафика и результаты моделирования сети представлены на рис. 3.

Рис. 3. Результаты моделирования сети со структурой трафика типа mesh

По результатам моделирования можно сделать вывод о том, что загрузка линии связи сервера увеличилась в несколько раз и стала порядка 30%. В случае расширения локальной сети нагрузка на сервер станет еще больше, поэтому предлагается повысить пропускную способность линии связи сервера путем замены этого подключения со 100 Mb/c на 1000 Mb/c. Таким образом, появился значительный запас пропускной способности для расширения сети, так как загрузка упала с 30 до 3%.

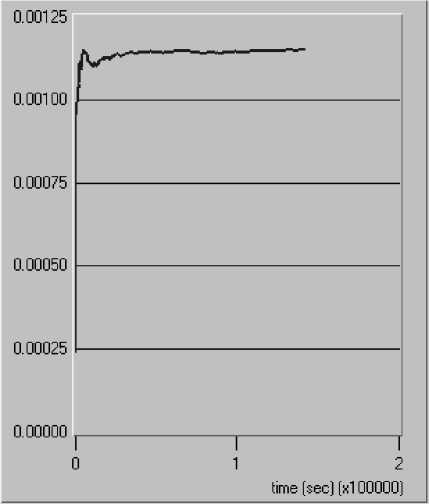

Время отклика приложений пользователя и задержки Ethernet, так же как и загрузка линии связи сервера, совпадают с полученными в про- граммной системе PrObMOD. А именно задержка Ethernet для всех трех протоколов передачи данных равна 0,001 с (см. таблицу 7) и равна в среднем 0,0011 с по результатам моделирования в OPNET Modeler (см. рис. 5). Время отклика приложений по протоколам HTTP, fTP, NetBIOS равна 0,0034 секунды по PrObMOD (см. таблицу 7) и 0,0037 по результатам OPNET (см. рис. 4).

Рис. 4. Время отклика приложений HTTP, fTP, NetBIOS

Рис. 5. Задержка Ethernet для протоколов HTTP, fTP, NetBIOS

Результаты моделирования сети кафедры в целом показывают, что загрузка линии связи сервера возросла в три раза по сравнению с отдельным сегментом (6 %) и составляет в среднем 18 %. Задержка Ethernet возросла с 1 мс до 5 мс, а время отклика приложений – с 3,4 мс до 47 мс. Таким образом, наблюдаем ожидаемый результат: рост загрузки линейный относительно количества сегментов, а рост задержки и времени отклика – нелинейный.

Выводы

-

1. В данной работе для анализа компьютерных сетей использованы результаты теории вычислительных систем. Компьютерная сеть в этом случае представляется в виде сети массового обслуживания с соответствующей матрицей передачи заявок от узла к узлу. Данная методика реализована авторами в виде программной системы PrObMOD.

-

2. Полученныепри помощи этой программной системы результаты подтверждаются моделированием в пакете OPNET Modeler, что говорит о правильности применяемого подхода для расчета основных характеристик сети Ethernet, таких как загрузка линии, задержи Ethernet, время отклика пользовательских приложений и достоверности полученных результатов. Подобный подход может использоваться для исследования узких мест различных сетей с целью повышения их производительности.

Список литературы Проектирование и моделирование мультисервисной сети кафедры вуза

- Тарасов В.Н., Бахарева Н.Ф. Организация интерактивной системы вероятностного моделирования стохастических систем//Известия СНЦ РАН. №1,2003.-С. 119-126.

- Тарасов В.Н., Бахарева Н.Ф. Компьютерное моделирование вычислительных систем. Теория, алгоритмы, программы. Оренбург: Изд. ИПК ГОУОГУ. 2005.-225 с.

- Вишневский В.М. Теоретические основы проектирования компьютерных сетей. М.: Техносфера, 2003. -512 с.

- Тарасов В.Н. Вероятностное компьютерное моделирование сложных систем. Самара: Изд. СНЦ РАН, 2002. -194с.