Проектирование полосковой линии передачи

Автор: Быстров А.Е., Кужахметов А.Н.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 4 (70), 2021 года.

Бесплатный доступ

В предлагаемой статье исследуется полосковая линия передачи. На основе интегрального уравнения рассчитаны импедансы полосковой линии и получено дисперсионное уравнение для расчета постоянной распространения. В среде Matcad дисперсионное уравнение было рассчитано. Проведены экспериментальные измерения КСВ на панорамном измерителе Р2-61. Было проведено моделирование полосковой линии в среде Microwave Office.

Полосковая и микрополосковая линия, импеданс, интегральное уравнения 2 рода, ксв, дисперсионное уравнение

Короткий адрес: https://sciup.org/140276076

IDR: 140276076 | УДК: 535.645.646

Текст научной статьи Проектирование полосковой линии передачи

-

1 Расчет параметров полосковой и микрополосковой линии

-

1.1 Вывод формулы для расчета импедансов полосковой линии

-

Полосковые и микрополосковые линии передачи играют важную роль в технике СВЧ. Они объединяют блоки СВЧ в одно целое, служат элементами фильтров, полосковых антенн и резонаторов.

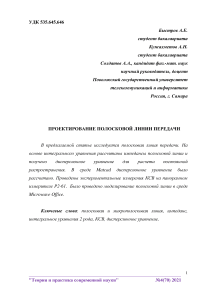

Рассмотрим микрополосковую линию передачи с электрическим экраном. Структура такой линии приведена на рисунке 1.1.

Рис. 1.1- Симметричная полосковая линия в металлическом экране

Сделаем некоторые допущения:

-

1) ЛП в каждой области является однородной и регулярной.

-

2) Экран и токопроводящая полоска являются идеально проводящими ( δ =∞ ).

-

3) Полоска бесконечно длинная и тонкая.

Волна изменяется вдоль оси Z по закону

F(x,y,z)=f(x,y) • e-ihz где h = 2п - постоянная распространения i2 = -1 (мнимая единица).

Граничные условия (ГУ) с учетом того, что экран и полоска идеально проводящая можно записать следующим образом:

|

при у = 0, у =У 2 , |

дHz E z = 0, Ex = 0, z = 0, д y |

|

при x = 0, x = a |

дHz E z = 0, E y = 0, z = 0. д x |

Граничные условия (ГУ) при у = у 1 запишутся следующим образом:

Будем полагать в первом приближении, что | J z | >> | J x |, то есть Jx « 0

Тогда ГУ можно переписать в виде:

Основой макроскопической электродинамики СВЧ является система уравнений Максвелла (в гауссовской системе единиц):

|

1 |

rotH =----+ j + j

— (1.1) 1 д B rotE =---- c д t |

совместно с уравнениями, связывающими между собой вектора D и E , B и

H , j и E :

D = 8a^

bB = H a H (1.2)

^ у = аЕ

Будем записывать дальнейшие уравнения, не зависимо от области (к областям перейдем потом). Уравнение (1.2) часто называют уравнениями состояния или материальными уравнениями – они характеризуют среду. Для данной структуры из системы можно получить следующую:

rotH = ik s E

^ ^, (1.3)

rotE = - ik^E где k = — - волновое число. c

Для прямоугольной системы координат получаем из (1.4) две системы скалярных уравнений для составляющих электромагнитного поля:

|

dH. dy |

dH, --y = ik s Ev (1.4.а) x о z |

'E^ d y |

d E y d z |

= - ik H H x |

(1.5.а) |

|

d Hx d z |

-^ H z = ik s E (1.4.6) « d x y |

d E x d z |

_ dE^ d x |

= - ik ^Hy |

(1.5.б) |

|

d H y |

dH -^H x- = iksE (1.4.B) |

d E y |

d E x |

= - ik ^Hz |

(1.5.в) |

|

d x |

d y z |

d x |

дd y |

Из шести составляющих электрического и магнитного векторов две являются независимыми: Hz и Ez, и потому выразим через них все остальные д E д H

-

— l- = - ihE., —i- = ihHf (т.к

ii оz оz

~+ ~ + ihEy = ik p H x (1.7.а)

d E

-

- ihE x —^-z- = - ik ^ H y (1.7.6)

d Ev QE

-

- ---yx = - ik p H z (1.7.B)

o x о y

составляющие, учитывая, что

E = E ( x,y ) • e - i hz,H = H(x,y) • e - h ):

^ H z + ihHv = ik s E (1.6.а)

дy yx

-

- ihHx - H = ik s E (1.6.6)

-

x dx y v7

d H y

—-- = ik s E (1.6 .в)

z дx

Выражая из (1.6.а) H y и подставляя в (1.7.б) получим выражения для E x

E x

fa H z ( Уу

h

+ pk

•

EEz ) it-)

ike ( pk J

.

(1.8)

Обозначим

kC = (k 2P - h 2)

(1.9)

тогда (1.8) перепишется в виде:

d Hz h d Ez

—- +- d y p k d x ,

Ex = —-- 1-- P k .

ikc или

E x

—

к 2 ‘ k c L

. a e7 iz

—

h H d x

(1.10)

Теперь нужно получить E z и H z , используя волновые уравнения:

'8 X +

dy 2

d 2 H z

d 2 E z d x 2

d 2 H

+ k о E z = 0

.

(1.11)

. d У 2

+ d x 2

- + k oO H = 0

Введем обозначения

E = e (x,y ) e

>— ihz

,

H = h (x, у )e ”ihz.

Каждую из составляющих ех, ey, ez, разложим в ряд Фурье по х на отрезке от 0 до a. Т.к. поля рассматриваем на отрезке от 0 до а (а не на [-a;a]), то остаются или sin или cos в зависимости от граничных условий при х = 0 и при х = а:

e x

да

= Z e mx ( У )

m n x

• cos-----

e y

e z

m = 1

да

= E emy ( У )^ sin m=0

да

= Z e mz ( У ) • sin m = 0

a

m n x

a

m n x

a

да hx =Z hmx ( У )• sin"

m = 0

да

> , (1.12) h ), = Z h m>- ( У ) ^ cos

m = 1

да

hz = Z h„ (У )• m=1

m n x

a

m n x

a

m n x cos

a

^ , (1.13)

где

1 a

ет = eЛ x,y) • sin В xdx mz z m

a0

1 a

emx = e ( Х,У ) * COS в Xdx

mx x m

a0

^

h x (x,y) = E h mx (y)cos P m x , m = 0

где введено обозначение

Pm =

mn

a

(1.14)

Подставим разложенные в ряд Фурье ez и hz в (1.11) и, учитывая, что sin и cos на интервале [0; a] – ортогональные функции, получим:

2 emz dy2

d 2 hmz dy 2

2 r m e mz

(1.15)

+ r m mz

где rm=k2еи - h2 - pm=k0 - pm (1.16)

Решение последнего однородного дифференциального уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами запишется в виде:

I,II I,II I ,II I ,III,II e = A/ cos r y + A, sin r , y mz 1m2

| I,II i-iIJI I,II r>I,II i,ii ,1'7

h , = D , cosr , y + BI sinr , y mz 1m2

где I или II означают принадлежность к первой области или второй области, соответственно (рис.1.1).

В нашем приближении h mz ≈ 0

Рассмотрим первую область, для которой справедливы следующие ГУ:

III II e = A cosr y + A sinr y = 0 , mz 1m 2m , при y = 0, eIz = 0 - откуда AI =0, окончательно получим eIz=A 2 sin rIy

(1.18)

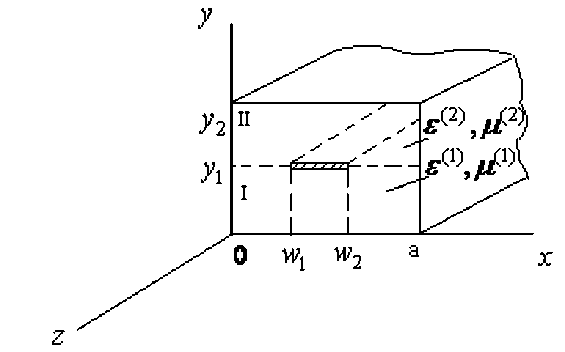

По формуле (1.10), учитывая, что hmz ≈ 0, получим h mz

' . W 1 ) • A ^ r I - cosr I - y .

(1.19)

Из формулы (1.18) найдем emIz sinrmIy

.

(1.20)

Подставляя (1.20) в (1.21), получим

I i • ke( 1 )rIm I I h =------mc ctgr y • e , mz 2 g m y mz , или при y=y1

II mz m

I emz ,

где

I i • k^1 )rII

(1.21)

Ym = г rn2 m ctgrmyi формула (1.21) определяет адмитанс 1 - ой области.

Рассмотрим 2 - ую область с параметрами £^, ^^. Для неё выполняется следующие ГУ.

II II II IIII e = A cosr y + A sinr y = 0, mz 1m 2m, при y = y2

II IIII

Ai =- A2 • tgrmy 2, откуда eIL = AI (cos rI y • sin rI y. - sin rI y • cos rI y.)/cos ry^, = AI sin rI( y. - y.) mz 2 m m 1 m m 1 m 2 2 m 21

Таким образом, получаем emIz = A2sinrm(y2 - yi).

Аналогично с 1 – ой областью.

II II II mz m mz , где

• t с-2 2 )rn

(1.22)

Ym=ctgrmI2 y 2—У1), адмитанс 2 - ой области.

Напомним, что

[k^ = k 2 8 m ^ 1 - h 2,

V" ]2 = k25<2>„; - h2, к ]2=k v1) ^>

- h2

-

f — 17

к a 7

[ r m ] 2 = k2 8 (2) ^ (2) - hh

fmn 12

к a 7

Разложим ток j z и jx в ряд Фурье

^

jz =E Fmz (У )• sin Pmx , m =1

^

jx =Z Fmy ( У )• cos Pmx , m =0

где

2 w 2

F mz = - f jz(x )Sin P m xdx ,

a w1

О w 2

F mx

—2— f a( 1 + 5mo)lv jx(x )sin Pmx dx

здесь S m 0

1, m = 0

0, m ^ 0

Связь между составляющими электрического поля е и F записывается через матрицу импедансов emz

V emx )

= V m i j

К A mz

F mx )

.

(1.23)

Но, учитывая граничные условия, можно записать

|

mz |

— |

U11 mx |

hmx |

\Y Jh m 11 |

- Y1 Ym 11 |

у11 Ym 12 |

|

|

mx |

hn V mz |

-h1 mz ) |

L Ym 21 |

Y m 21 |

Ym 22 |

^-

-

I Y m 22

I Y m 12

I m i j ,

II m i j m i j

e mz

V e mx )

.

Введем обозначения

^-

получим:

(F \ Fmz

Y m 11 Y m 12

e mz

F

V mx)

Y Y „ m 21 m 22 J

V emx )

Сравнивая последнюю формулу с (1.24), получим:

[z ]—[y J-1, m i j m i j

или

[z J m i j

где A m = Y m11 Y m 22 Y m 12 Y m 21 ,

Y m 22 Y m 21

—

A m A m

Y m 12 Y m 11

—

A m A m

В нашем случае, подставляя вместо

Y (1) и Y (2) , полученные выше

значения, найдем:

Zm 11 = ik

^ • r m - ctgr mI - У 1 ^ I • r m • ctgr m 1 • (y 2 - У 1 )

1.2 Вывод интегрального уравнения

При условии, что распространяется квази Е – волна:

E = У e • sin в x = 0 , (1.24)

z mz m , m=1

на полоске при, x g [ w 1 , w2 ], y = y 1 выполняется emz = Zm1 • Fmz (т.к.

Fmx ~ 0 ), но w2

F mz =- J jz ( x ) sin P m xdx .

w 1

Подставляя последнее выражение в уравнение (1.24), получим w2

w

j x Z • sin в x • sin в x dx = 0 • z mII m m

(1.25)

(1.26)

w 1 m = 1

J jz ( x ) K II ( x,x ) dx = 0 .

w 1

где KII (x,x) - ядро интегрального уравнения mII у1 _ у II

Y m Y m

K II ( x,x' ) = E Z mII sin P m x • sin P m x ' • m = 1

-

1.3 Решение дисперсионного уравнения

Не вдаваясь в подробности решения уравнения [1,2] (1.24), указываем,

w что от ряда Kn (x,x' )=E Zm 1j sin вx • sin^nx нужно отнять t, для улучшения m=1

mn определимости ряда, где t = hm ---Zm m ^w

Затем вводятся преобразование Швингера cos — = C + SU

a

n ( w i + w ) C = cos —------- 2 a

l ( w 2 - w )

• cos —-------- 2 a

cos — = S + SV , a

l( w + w?) П w3 - w.) S = sin -3 1 22 • sin _( 2 1 2 ,

2 a 2 a

и в первом приближении получается следующее дисперсионное

уравнение:

t • In + 2 0 = 0

S ,

(1.27)

где

Ґ

Q = е m = 1

зж mp Ч Z

2 m- 1

з и a

2 m - 1

чц

учитывая, что

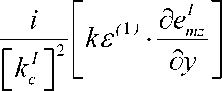

lim rm = - im L , Um ctgrm = - i , получим

m ^w a m ^m>

m n

m n

t = lim a—— = lim — m ^m yi - Y:: m ^m mm ik

Учитывая, что

a

£ • r m • ctgr m • У 1 6 • r m ‘ ctgr m ' (У 2 - У 1 )

i

-

k l

\ k c Г

. L( w 2 + w 1 )

S = sin —-------- 2 a

• sin

l ( w 2 - wx )

2 a

Для симметричных линий

. L ( w 2 - w 1 ) S = sin —-------- .

2 a

a

Будем считать, что y 2 = —

aa y1 = 4, y 2 - y1 = 4

После несложных преобразований дисперсионное уравнение (1.27)

можно записать в виде:

8 (1)

8 (2)

-

8 (1)

J

V k 7

-

8 ( 2 )

mn

Ю

- 2 L m=1

—

8 (2) ■

П

V k 7

8 (2)

—

8 (1)

( h 1 2

П

>

-

-

V k 7

ka

8 (1)

( k 1 2

-

-

V k 7

( 2 m - 1 )

m n

( h ) 2 r( 2 m - 1 ) n 1 2

V к 7

ka

ka

■ ctg ^

V

( 2 m

-

-

( h ) 2

V к 7

-

ka

П

Л

-

8 (1)

8 (2)

8 (1)

^“

( h ) 2

V k 7

^“

8 (2)

^“

( h 1 2

V k 7

2 m - 1

= 0

(1.28)

-

1.4 Расчет дисперсионных характеристик

Дисперсионная характеристика по уравнению (1.28) рассчитывались в системе MathCAD .

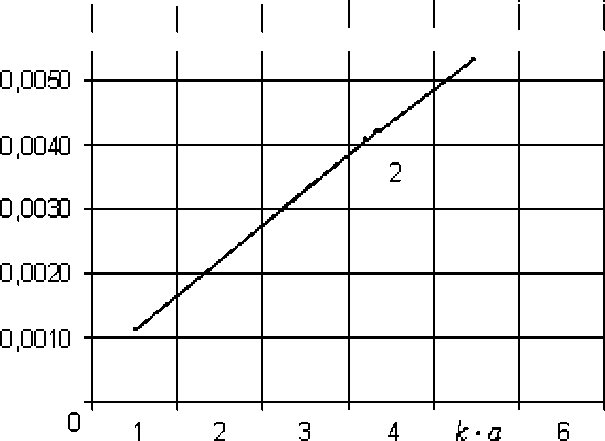

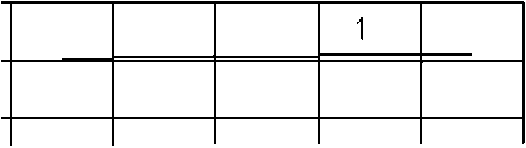

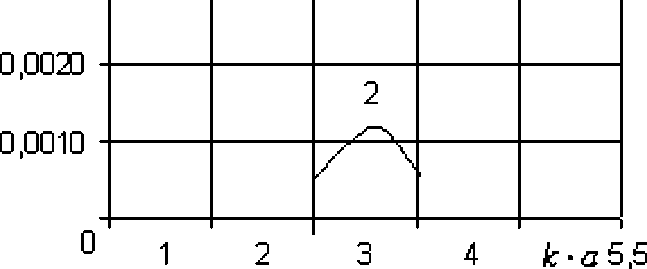

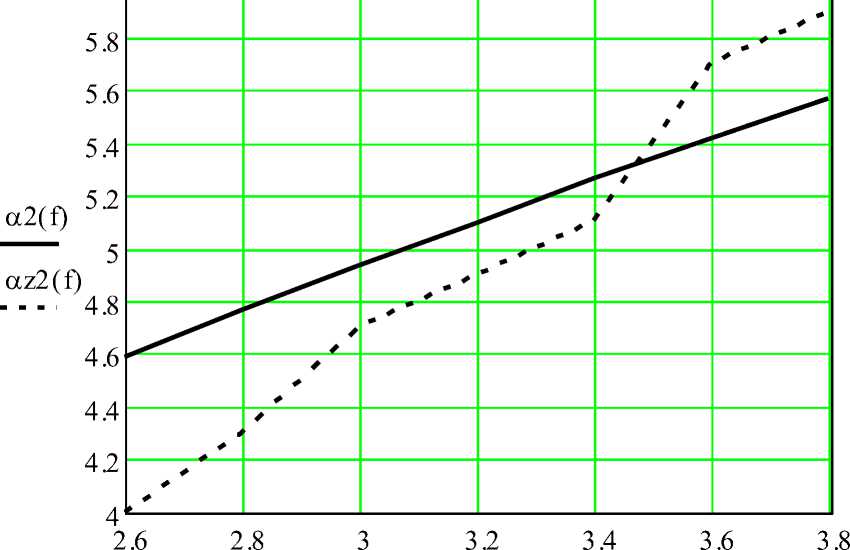

Расчет производится с помощью оператора root и проверяться графическим решением. Для расчета следующие значение у2 = 2, у, = 4, ширина щели ^W = 0.1 • а. Число ряда суммирования N = 20. Графики зависимости

(h. ]

V k 7

в зависимости к • а приведены на рисунке (1.2 - 1.4) при

диэлектрической проницаемости подложки s r = 3,5 и 9,6, соответственно.

4,0000 Г КХ

3,0000

Рис. 1.2- Дисперсионная характеристика ЭПЛ при s r = 3

6,0000 Гй)

5,0000

Рис. 1.3- Дисперсионная характеристика ЭПЛ при e r = 5

Рис.1.4- Дисперсионная характеристика ЭПЛ при e = 9 • 6

2 Проектирование микрополосковой линии в системе «Microwave Office»

Проведем моделирование полосковой линии в среде «Microwave

Office». Результаты проектирование приведены ниже.

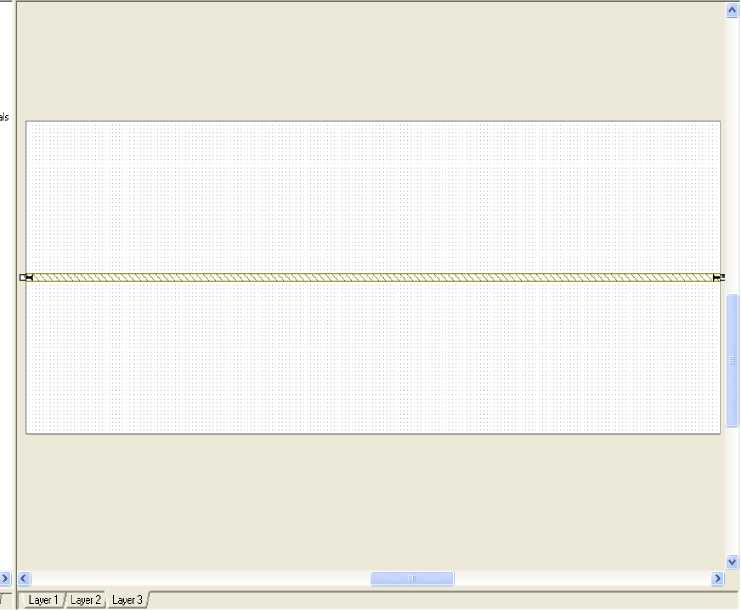

Рис. 2.1 - Топология МПЛ толщиной 1 мм с портами и плоскостями разгерметизации

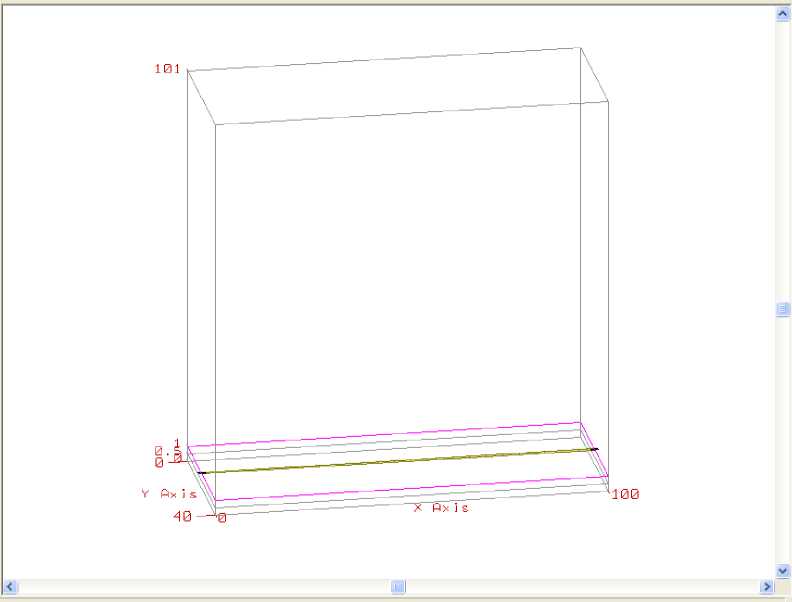

Рис. 2.2 – Трехмерный вид МПЛ

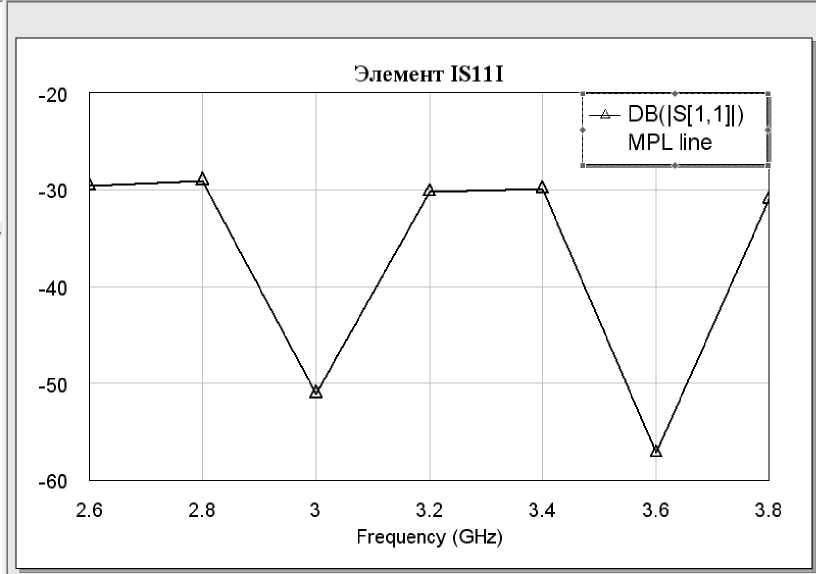

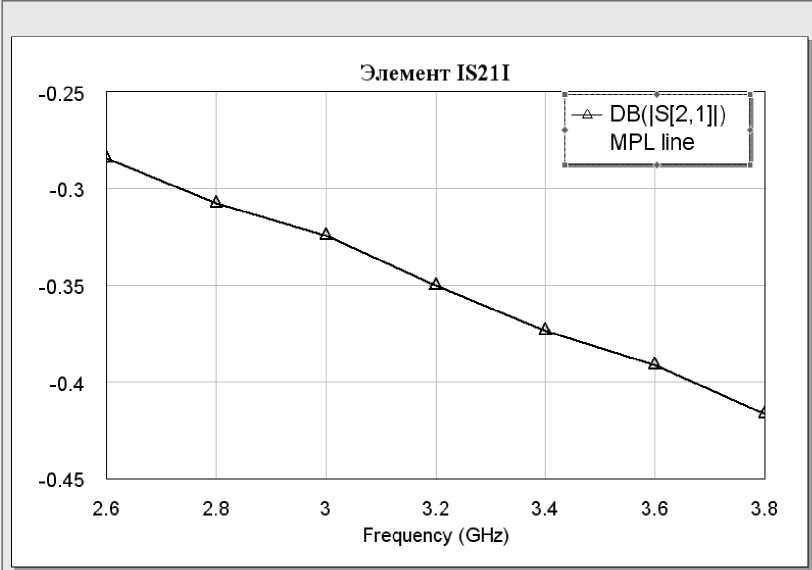

Рис. 2.3- Зависимость элемента S от частоты для МПЛ

толщиной 1мм

Рис.2.3 - Зависимость элемента S от частоты для МПЛ толщиной 1мм

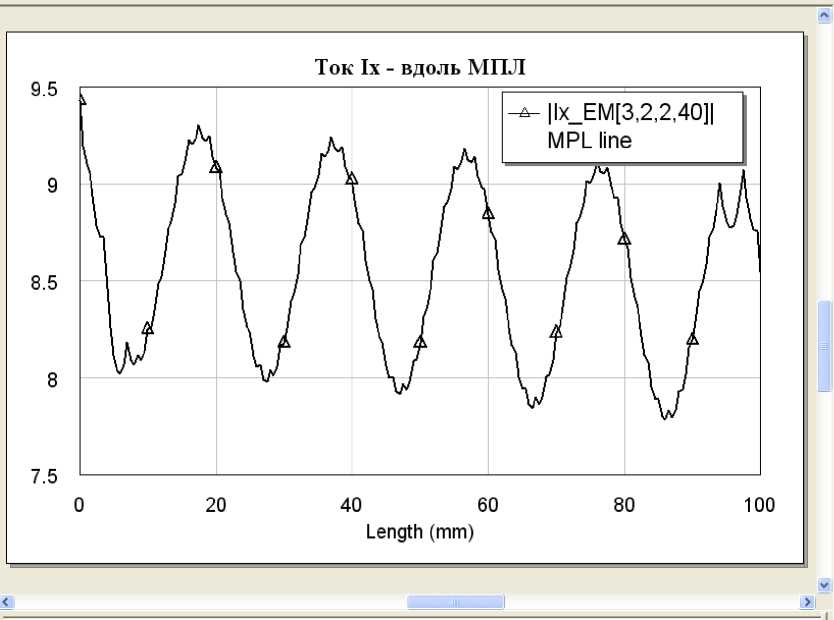

Рис. 2.5 – Зависимость составляющей плотности тока Ix (A/м)

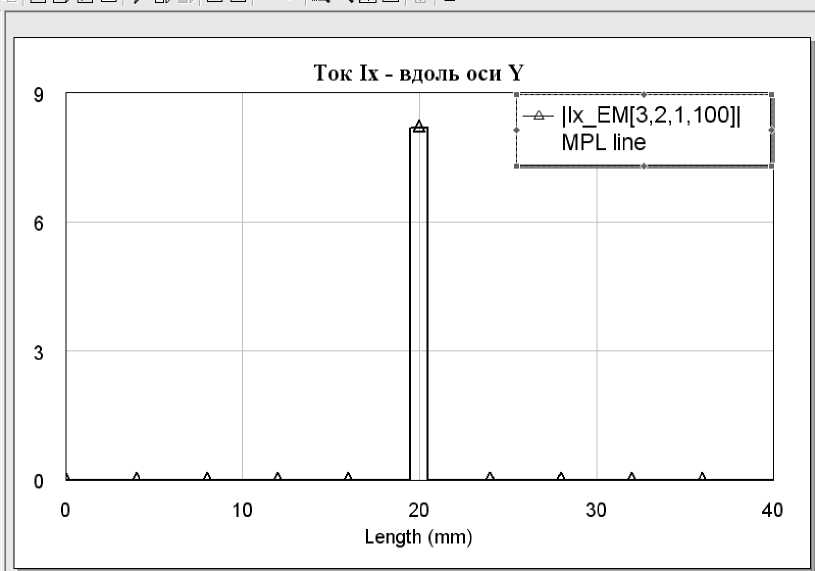

Рис. 2.6 – Зависимость составляющей плотности тока I x (A/м) от частоты для МПЛ толщиной 1 мм вдоль оси Y

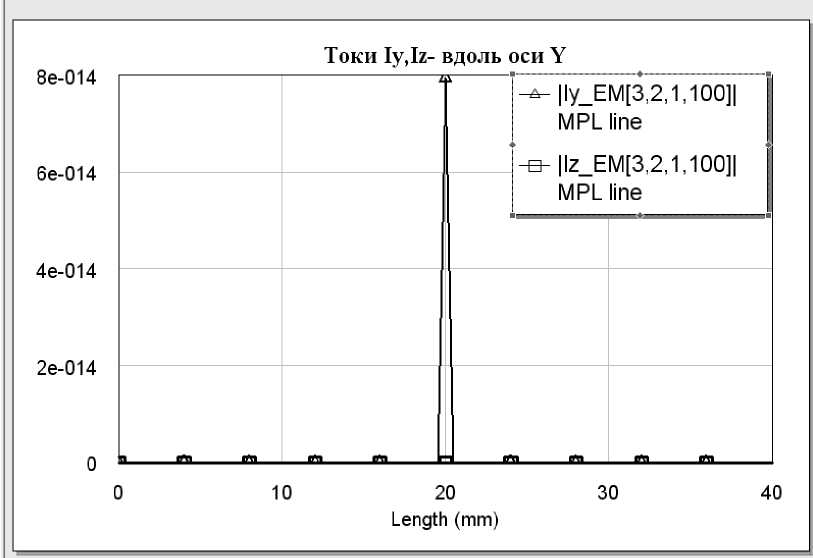

Рис. 2.7 – Зависимость составляющей плотности тока I y (A/м) от частоты для МПЛ толщиной 1 мм (верхний график) и Iz (A/м) –нижний график вдоль оси Y

Как видно из рис. 2.6. и 2.7 , составляющая I x значительно (в тысячи раз) превосходит Iy и Iz. Таким образом, поле в МПЛ формируется за счет x – ой составляющей поля.

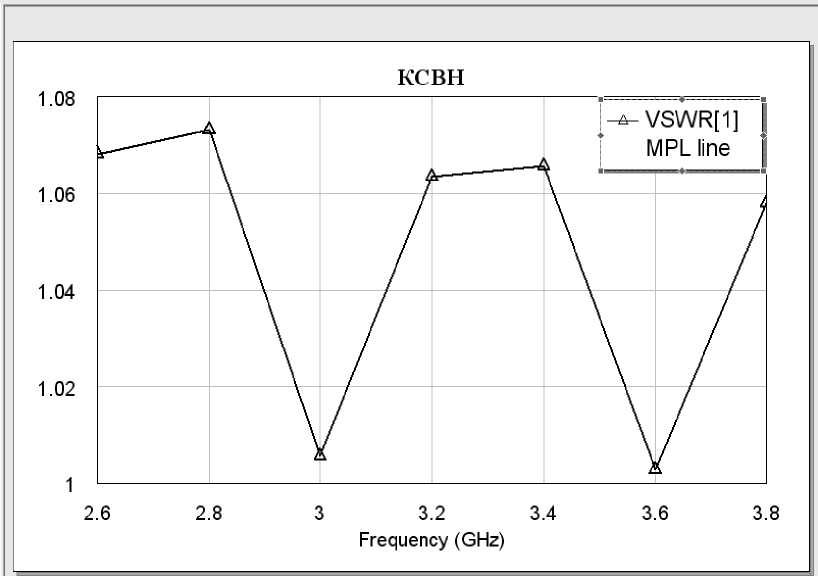

Выведем на график КСВН, рассчитываемый по формуле:

-

1 + гД

VSWR(КСВН) = 0 ,

-

1 - 1 Г 0

где Г 0 – коэффициент отражения порта, с другим нагруженным портом.

Рис. 2.8 – Зависимость КСВН от частоты для МПЛ толщиной 1 мм

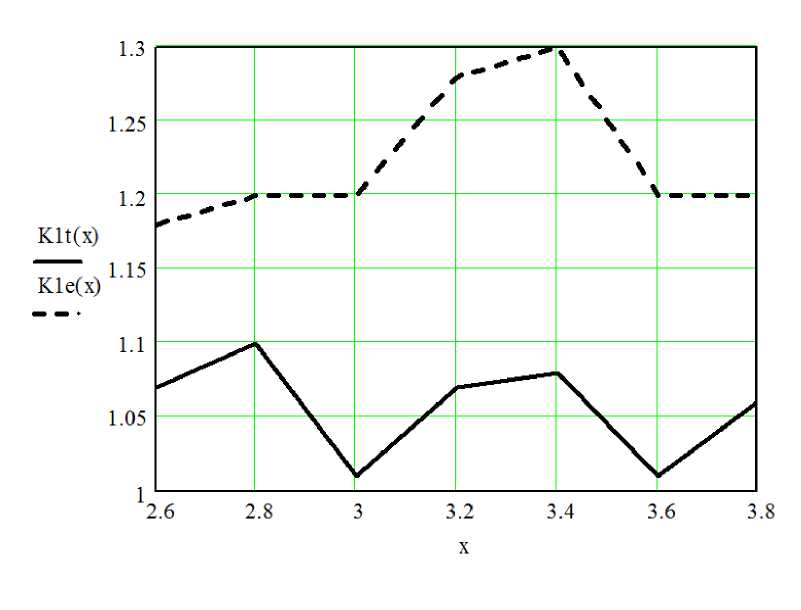

С помощью измерительной линии был измерен коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) и коэффициент затухания

( дБ ) а —

V м 7

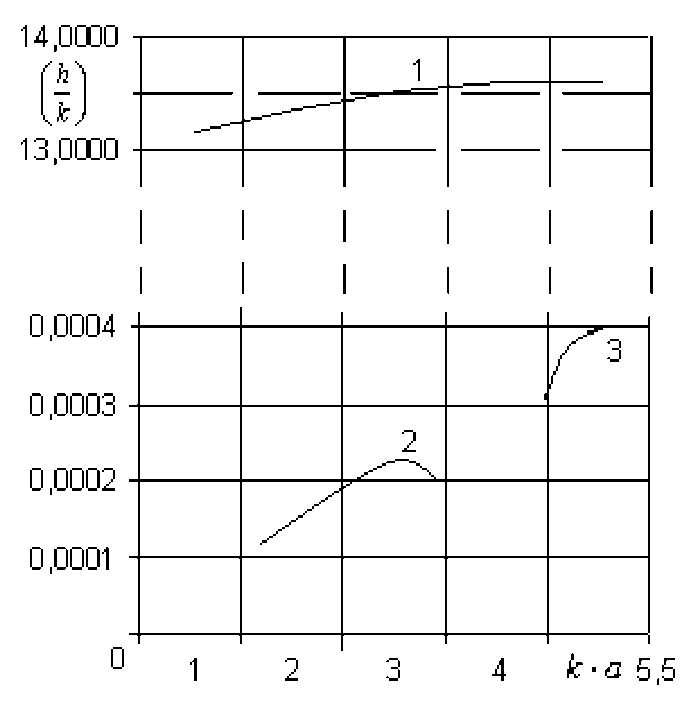

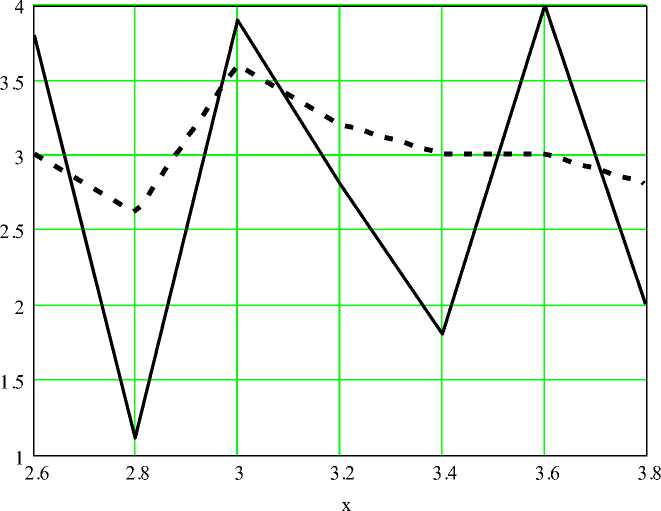

Результаты экспериментальных измерений по сравнению с моделированными в «Microwave Office» приведены на рис.2.9 и 2.11.

f

Рис.2.9 – Зависимость коэффициента затухания

Г дБ ) а —

V м 7

от частоты

(ГГц) при = 1 : сплошная кривая – теоретическая; штриховая кривая h

– экспериментальная

Рис. 2.10 – Смоделированная КСВ (сплошная линия) и экспериментальная КСВ (штриховая линия) для МПЛ 1 мм

K2t(x)

K2 e( x)

Рис. 2.11 – Смоделированная КСВ (сплошная линия) и экспериментальная КСВ (штриховая линия) для МПЛ 3.5 мм

Как показывают рис.2.9-2.11 расчетные, смоделированные и экспериментальные характеристики достаточно близко совпадают, что подтверждает адекватность полученных формул. Также, полосковые линии можно сначала моделировать на ЭВМ, а потом на основе полученных данных, достаточно точно изготовлять на практике.

Список литературы Проектирование полосковой линии передачи

- Неганов, В.А. Элекродинамические методы проектирования устройств СВЧ и антенн [Текст]: учебник для вуза / В.А. Неганов, Е.И. Нефедов, Г.П. Яровой. - М.: Радио и связь, 2002. - 415 с. - (Учебник для вузов).

- Неганов, В.А. Теория и применение устройств СВЧ [Текст]: он учеб. и пособие / В.А. Неганов, Г.П. Яровой. - М.: Радио и связь, 2006. - 719 с. - (Учебное пособие).