Проектирование зимних пастбищ и изучение биоразнообразия западного региона с целью улучшения естественных кормовых площадей

Автор: Бабаева A.Д., Адыгизалова С.Я., Томуева Г.А., Мамедова A.M., Гасымов Н.M., Абилова K.Ф.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 12 т.10, 2024 года.

Бесплатный доступ

Зимние пастбища Азербайджана состоят из полупустынных, сухих степей и степных ландшафтных территорий. В таких условиях одной из важнейших мер по эффективному использованию пастбищ и охране животных, является создание пастбищно-защитных лесных полос на границах водных источников и пастбищных угодий. Большой вес в едином земельном фонде Азербайджана (8641506 га) имеют естественныеные кормовые хозяйства (выгоны, сенокосы). 2,3% (11073 га) территории республики скошено, 21,9% (1039516 га) крестьянские пастбища, 26,4% (1256795 га) зимние пастбища, 5,8% (277293 га) находятся под зимними пастбищами. В результате исследований установлено, что развитие сельского хозяйства положительно влияет на развитие всех социальных сфер региона. На пастбищах Джейранчольского района самая высокая урожайность полынно-луковично-крыжовниковой формации (6,8 ц/га). Самая низкая урожайность (1,0 ц/га) в полынно-злаковых сообществах.

Пастбища, продуктивность, растительность, кормовая база

Короткий адрес: https://sciup.org/14131736

IDR: 14131736 | УДК: 631/635 | DOI: 10.33619/2414-2948/109/46

Текст научной статьи Проектирование зимних пастбищ и изучение биоразнообразия западного региона с целью улучшения естественных кормовых площадей

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 631/635

Оптимальная деятельность животноводческих территорий возможна в условиях эффективного обеспечения материально-производственной базы основными элементами хозяйства, в том числе кормами, первостепенное значение которых имеет их количество, состав и качество. Вопрос их решения нашел отражение в мерах по развитию животноводства в Государственной Программе по надежному снабжению населения Азербайджанской Республики продуктами питания на 2008-2015 годы. В Госпрограмме особо упомянуто стимулирование развития животноводства и его кормовой базы в стране на основе интенсивных технологий. В целях развития кормового хозяйства государственной программой предусмотрена соляризация кормовых растений, особенно люцерны, кукурузы, кормовой свеклы, ячменя и других культур. Поставлена конкретная задача — организовать производство и эффективно использовать корма [1].

Анализ и обсуждение

Для изучения пастбищ и сенокосов используют крупномасштабные геоботанические исследовательские материалы. Для этого необходимо собрать информацию о растительных формациях и продуктивности их кормовых единиц в результате масштабных геоботанических исследований в ценовом регионе. Для эффективного использования растительных ресурсов важно изучать любую региональную флору, полностью проанализированную по отношению к флоре других территорий. С одной стороны, это увеличивает возможности выхода растений на производственные площади, а с другой — выявляет сходство природных условий разных регионов. Однако сопутствующее изучение флор устраняет определенные трудности в построении точных моделей происхождения и эволюции любых ботанических видов. Зимние пастбища Азербайджана состоят из полупустынных, сухих степей и степных ландшафтных территорий. В таких условиях одной из важнейших мер по эффективному использованию пастбищ и охране животных, является создание пастбищно-защитных лесных полос на границах водных источников и пастбищных угодий. Основные лесные полосы проецируются перпендикулярно направлению преобладающих ветров. Их ширина до 20 м в зависимости от наличия водного и древесного состава в условиях полупустыни и сухой степи.

Естественныеные пастбища и сенокосы в Азербайджане занимают 8 641 506 га. Сенокосы — 2,3% (11073 га), крестьянские пастбища — 21,9% (1039516 га), зимние пастбища — 26,4% (1256795 га) и резерв — 5,8% (277293 га). Распределение земель между пользователями осуществляется с учетом характера сезона естественных кормов и баланса животных. Эта работа производится исходя из поголовья скота, продуктивности пастбищ, а также продолжительности пастбищного периода и суточной кормовой мощности. В результате анализа кормового баланса выявлены излишки и недостатки сезонного использования пастбищ. Земельная организация, занимающаяся распределением площадей зимних пастбищ между административными районами, фермерскими хозяйствами, физическими и юридическими лицами, занимается решением следующих вопросов: создание крупных компактных пастбищных массивов административного района и его хозяйств и их обустройство; укрепленные территории зимних пастбищ должны соответствовать плановой численности животных по размерам и составу, обеспечивать их достаточным количеством кормов и иметь определенный резервный фонд кормов; выделение покосов в случае необходимости получения кормового запаса; создание подходящих условий для проведения ветеринарных мероприятий; принятие мер по обеспечению пастбищных массивов водой; создание удобных миграционных маршрутов. При проектировании выпасных площадей учитываются научно обоснованная выпасная нагрузка пастбищ, а также мероприятия по улучшению пастбищ и правила естественного выпаса и другие вопросы.

Схема пастбищного оборота устанавливается с учетом основных этапов зимовки. Выделяют три основных периода спячки: осень, зима и весна. Одним из важных вопросов в сезон зимнего использования является их водоснабжение. На каждом пастбище должен быть хотя бы один источник воды. Этот источник воды удобнее располагать в центре пастбища. Если источник воды расположен на его границе, следует рассмотреть вопрос о создании второго источника на противоположной стороне. Источники воды должны располагаться на расстоянии 15-2,5 м друг от друга.

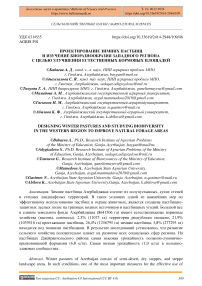

При инвентаризации кормовых площадей необходимо пользоваться планом и картой местности. На ней показаны сельскохозяйственные площади и их типы, сенокосы и другие площади, их размеры, дана точная характеристика природных и хозяйственных особенностей каждого контура. Если информации для точной характеристики кормовых площадей недостаточно, прежде всего определяют, к какому типу кормовых площадей относится каждая территория, и на основании этого точно характеризуют ее (Рисунок 1).

Рисунок 1. Ортофотоизображение зимних пастбищ Газахского района

На Рисунке в рельефе выделяются равнины, горы, холмы, впадины, поймы и т. д. При описании склонов надо показать их направление, наклон и крутизну. Крутым уклоном считается от 20 до 100, высоким от 260 до 500, крутым от 500 до 760. При описании влажностного режима участка необходимо указать источник его влаги, то есть грунтовые воды, реки и т. д. При указании уровня влажности местности необходимо указать ее влажность в зимний период. При описании поймы — когда, как долго и на какой высоте расположена пойма.

Для правильной организации выпаса в пустынной зоне создают разные пастбищные группы (стадные, табунные и др.) и за каждой из них закрепляют постоянный выпас. Стада формируются по возрастным группам. Площади пастбищ определяются в зависимости от потребности в зеленых кормах и общей площади выпаса, отведенной для формы. В крупных хозяйствах на коров приходится 100-200 голов, молодняк крупного рогатого скота — 200-300 голов, телят — 100 голов, на овец — 1200-1600 голов.

Выгоны для стад определяются в зависимости от того, к какому типу пастбищ приспосабливается вид животных. Например, для таких животных, как телята и коровы, отводятся участки с хорошей травой и рядом с летними и зимними лагерями, поскольку они более продуктивны и им трудно преодолевать большие расстояния. Дальние пастбища предназначены для овец, молодняка крупного рогатого скота и лошадей. Одним из главных условий является проектирование дорог для перегона животных от фермы к местам выпаса. Скотоводческие дороги не должны проходить через места, подверженные эрозии, вблизи автомагистралей. Ширина этих дорог в крупных хозяйствах может составлять 15-35 м. В мелких хозяйствах дороги должны проектироваться преимущественно из непригодных для использования участков земли по согласованию с соседними хозяйствами.

В регионах с водной эрозией ширина дорог, используемых для перегона животных, относительно невелика по сравнению с другими местами. В регионах с водной и ветровой эрозией необходимо учитывать эрозию пастбищных угодий. Поскольку трава в таких почвах некачественная и редкая, эти участки отводятся для животных, которые не слишком повреждают разреженный слой. Стада проецируют свои места содержания вдоль склона и соединяют их с ручьями, дорогами и реками. Расстояние между этими участками и источником воды составляет 1,5 км для коров, 1 км для телят и свиней, 2,5 км для молодняка крупного рогатого скота, 3 км для овец, а для лошадей - не должно превышать цену 4 км.

На каждом выгоне необходимо заранее определить количество площадей, подлежащих выпасу, и обеспечить ротацию. Их количество должно обеспечивать время восстановления травы, а период выпаса животных не должен превышать 5-6 дней.

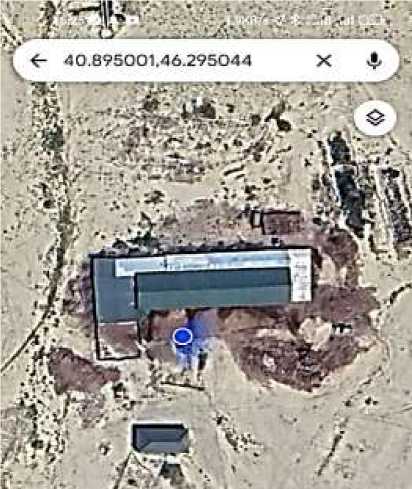

Площади пастбищ неодинаковы из-за роста травы, важно использовать их в полной мере, равномерно производить зеленый корм, проводить хорошие агротехнические мероприятия. Эти участки следует располагать по ширине склона при условии близости и удобного расположения к ферме, вахте, источнику воды, полям севооборота (Рисунок 2).

При упоминании растительного покрова необходимо указывать его густоту, то есть процент покрытой растительностью площади травы. При показе состава растения необходимо отметить процентную долю его растительности, состоящей из злаков, бобовых, злаков и различных доминирующих трав, а также вредных и ядовитых трав. При учете продуктивности поля на основании отчетной информации принимается средний урожай сухой травы за несколько лет или рассчитывается путем измерения тюка. Определить продуктивность пастбищных площадей довольно сложно. Потому что в большинстве случаев в хозяйстве нет информации об урожае. В таких случаях можно использовать опубликованные данные об урожайности различных типов пастбищ, подходящих для природных условий хозяйства. Урожайность сухой травы с га любой площади, подходящей для этой площади, может быть взята и использована для определения продуктивности той или иной выпасной площади. Коэффициент перехода разных видов травы используют для определения сухой массы продукта сена в ц [4].

Рисунок 2. Во время исследований на зимних пастбищах на низкогорье Джейранчоль

Для расчета экономической эффективности естественных кормовых площадей рассмотрим соотношение доходов, полученных от этих площадей (в манатах, 1000 руб. = 18 manat), к доходам, полученным от продукции животноводства. Для расчета эффективности естественных откормочных площадок можно использовать следующую формулу: S= M m-0,25(Mm)/ N n, где, S — эффективность естественных кормовых площадей; М — живая масса 1 головы КРС (кг); m — рыночная цена 1 головы крупного рогатого скота (в живом весе); N — продукт, полученный с 1,0 га естественного пастбища (ц/га, тыс/га), (1 тыс/га=16 кг). В качестве коэффициента дополнительных затрат был принят 0,25.

Данная формула позволяет учитывать изменение рыночных цен при расчете экономической эффективности естественных кормовых площадей.

В результате исследований Западного региона установлено, что развитие сельского хозяйства положительно влияет на развитие всех социальных сфер региона. Животноводство является одной из важных отраслей сельского хозяйства. Изучены развитие животноводства и использования кормовой базы, проблемы и перспективы развития сельского хозяйства в регионе, влияние развития сельского хозяйства на социальную сферу [2].

Система кормообеспечения призвана главным образом обеспечить эффективное соотношение ввода различных источников кормов как вне хозяйства (корма от межхозяйственной кооперации, покупки, смены и т.п.), так и внутри хозяйства (производство полевых и луговых кормов). Система использования кормов предусматривает более эффективные способы использования первичного сырого корма (потребление, дополнительная обработка, обработка, заготовка), а также оптимальное распределение готовых кормов между полями и внутри них.

Опыт ведущих хозяйств страны показывает, что с ростом продуктивности животноводства увеличивается и оплата кормовой продукции. Показана экономическая целесообразность содержания продуктивных животных в современных комплексах и фермах. Однако оплата кормового продукта увеличивается лишь до определенного уровня продуктивности, который зависит от особенностей живого организма. В связи с этим, учитывая количественную и качественную обеспеченность кормами, увеличение продукции животноводства должно планироваться за счет оптимальной совместимости обоих факторов экстенсивного воспроизводства: количественного и качественного.

Увеличение сырья является главным образом результатом интенсификации и происходит более быстрыми темпами, чем добавленная стоимость согласно закону. Она определяется в зависимости от характера производственного процесса в животноводстве в течение года. Практически это означает, что зимние и зимние кормовые виды товаров максимально близки друг к другу как по уровню, так и по общей стоимости. Наоборот, нарушается сбалансированность кормовых рационов, снижается оплата кормового продукта и его подача становится неравномерной. Концентрация, специализация, кооперация производства кормов — одно из важных условий его успешной индустриализации. За счет этих процессов повышается эффективность производства кормов [3].

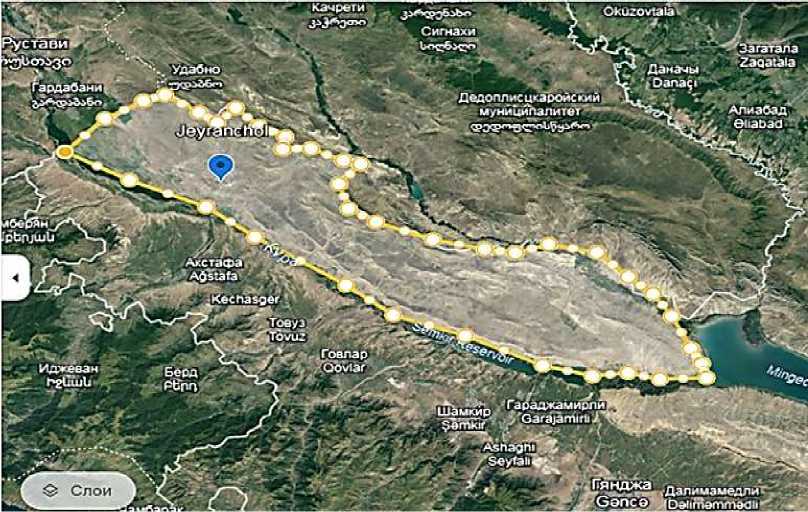

Рисунок 3. Спутниковый снимок зимних пастбищ Джейранчоля

В ходе проведенных исследований в результате масштабных геоботанических исследований, проведенных на площади Джейранчоль, собраны данные о растительном покрове и продуктивности зимующих пастбищ и лугов района, а также сведения о выделенных растительных формациях и их производительность кормового агрегата (Рисунок 3). Выявлено, что на пастбищах Джейранчольского ценового района самая высокая урожайность полынно-луковично-крыжовниковой формации - кормовой единицы составляет 6,8 ц/га, а самая низкая - 1,0 ц/га полынно-злаковых культур.

Список литературы Проектирование зимних пастбищ и изучение биоразнообразия западного региона с целью улучшения естественных кормовых площадей

- Babayeva A.D. Kiçik Qafqazın şimal-qərb yamacında torpaqların ekoloji qiymətləndirilməsi Bakı, 2009. 54 s.

- Babayeva A. D., Hüseynov A. İ. Uzaqdan zondlama. Bakı, 2020. 44 s.

- Məmmədov Q. Ş. Azərbaycanda torpaqların ekoloji qiymətləndirilməsi. Bakı, 1998. 58 s.

- Məmmədov Q. Ş. Azərbaycanın torpaq ehtiyatları. Bakı, 2002. 132 s.

- Məmmədov G. Ş. Azərbaycanda torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadənin sosial-iqtisadi və ekoloji əsasları. Bakı, 2007. S. 79.