Проектная история создания Международной космической станции

Автор: Беглов Р.И.

Журнал: Космическая техника и технологии @ktt-energia

Рубрика: Проектирование, конструкция, производство, испытания и эксплуатация летательных аппаратов

Статья в выпуске: 1 (44), 2024 года.

Бесплатный доступ

Международная космическая станция (МКС) - беспрецедентный по своим масштабам и значимости проект. Долгосрочное функционирование МКС является важным примером эффективного международного сотрудничества в сфере освоения космического пространства. 25 лет назад, в ноябре 1998 г., на орбиту был выведен первый элемент МКС - функционально-грузовой блок «Заря». Это событие стало эпохальным для отечественной и мировой космонавтики. В статье показана история возникновения и развитие проекта МКС (которому в 2023 г. исполнилось 30 лет), включая изменения, происходившие по ходу развёртывания станции.

Международная космическая станция, функционально-грузовой блок «заря», проектирование орбитальных станций, эскизный проект, «мир 2»

Короткий адрес: https://sciup.org/143182573

IDR: 143182573 | УДК: 629.786.2(091)

Текст научной статьи Проектная история создания Международной космической станции

Предпосылкой для разработки российско-американской космической программы стало обоюдное желание объединить потенциалы российской космической программы «Мир 2» и американских программ Space Shuttle и Freedom . Предполагалось, что объединение научнотехнических и экономических потенциалов позволит значительно сократить время и расходы на создание и эксплуатацию Международной космической станции (МКС), снизить риски при развёртывании и эксплуатации станции, повысить её эффективность.

Орбитальная станция США Freedom — основа американского сегмента МКС

После того как в апреле 1981 г. на орбиту успешно стартовал ОК Space Shuttle Columbia , Национальное агентство США по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA — National Aeronautics and Space Agency ) ввело в свой план дальнейшего развития космонавтики строительство многомодульной обитаемой базы, позднее получившей название Freedom («Свобода»).

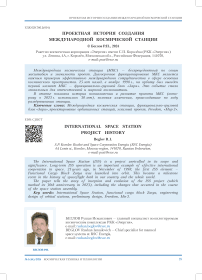

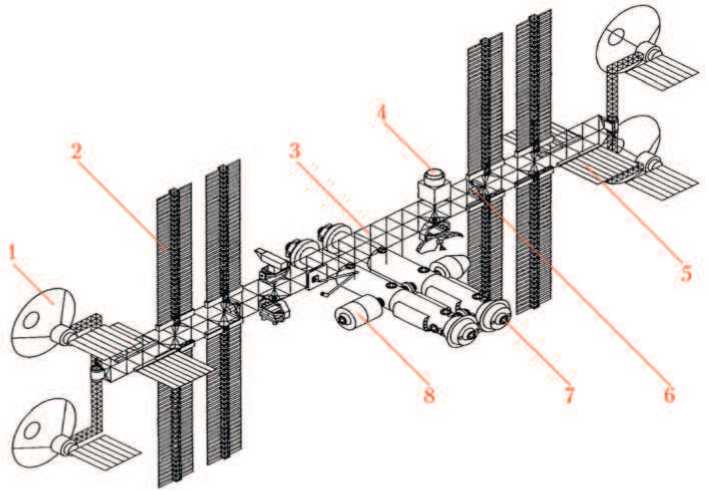

По мере реализации проект станции неоднократно подвергали пересмотру и переоценке. Итоговый общий вид станции Freedom приведён на рис. 1. Начало строительства станции было запланировано на март 1995 г.

Дальнейшее стремление удешевить проект станции привело руководство NASA к необходимости сотрудничества с Федеральным космическим агентством «Роскосмос» (ФКА). В мае 1992 г. был заключён первый контракт между NASA и НПО «Энергия», предусматривавший анализ систем российских космических кораблей и ракет-носителей (РН) с целью их применения в проекте Freedom [2].

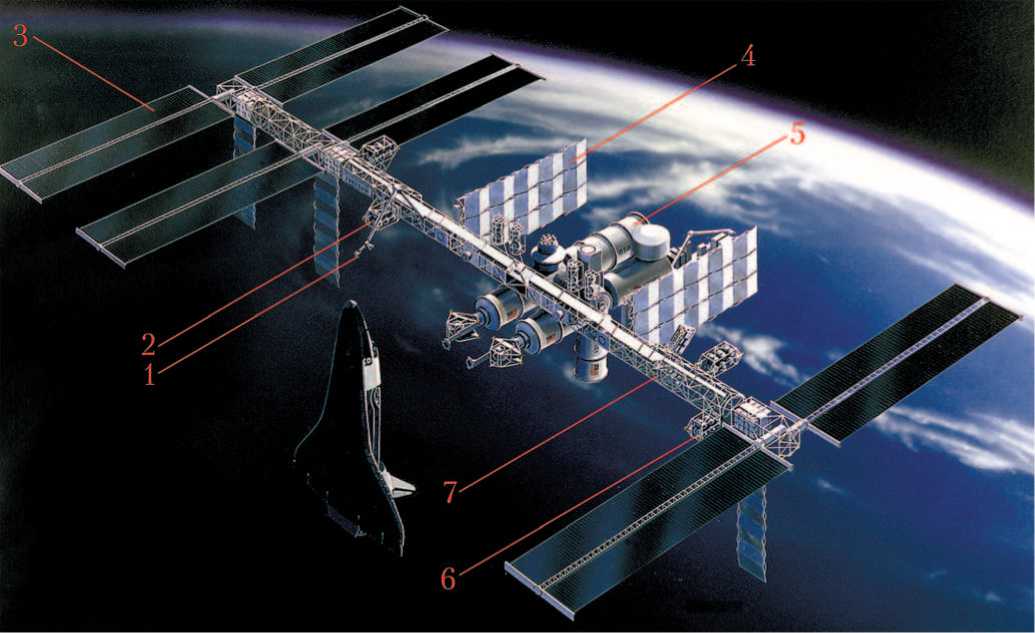

В 1992 г. НПО «Энергия» по контракту с компанией Boeing провела проработку возможности использования для выведения элементов станции Freedom российских РН «Энергия» и «Энергия-М» (рис. 2).

Разработанный научно-технический отчёт показал не только реализуемость такого варианта, но и при этом значительное уменьшение запусков орбитальных кораблей (ОК) Space Shuttle для построения будущей орбитальной станции (ОС).

Рис. 1. Пилотируемая космическая станция Freedom, проект 1991 г.: 1 — мобильная система обслуживания; 2 — двигательный модуль; 3 — солнечная батарея; 4 — радиатор; 5 — модули станции; 6 — негерметичная грузовая платформа; 7 — интегрированная ферма [1]

РН «Энергия» (стандартный ГТК)

РН «Энергия» (увеличенный ГТК)

Рис. 2. Использование ракеты-носителя (РН) «Энергия» со стандартным и увеличенным грузовым транспортным контейнером (ГТК) и РН «Энергия-М» для запуска элементов станции Freedom (рисунки из архива РКК «Энергия», разработка рисунков — автор)

Орбитальная станция «Мир 2» — основа российского сегмента МКС

В 1984 г. НПО «Энергия» начало предварительную разработку орбитального сборочно-эксплуатационного центра (другое название ОС «Мир-2», проект 180ГК) [2]. Являясь ответом на американский проект Freedom , ОС «Мир-2» создавалась с расчётом на использование в качестве площадки для обслуживания и ремонта спутников, а также в качестве космического цеха по сборке крупногабаритных конструкций и межпланетных аппаратов. Использование новой мощной РН «Энергия» позволило бы значительно увеличить закладываемые размеры будущей ОС.

25 декабря 1989 г. Государственная комиссия Совета Министров СССР одобрила выделение средств на начало работ.

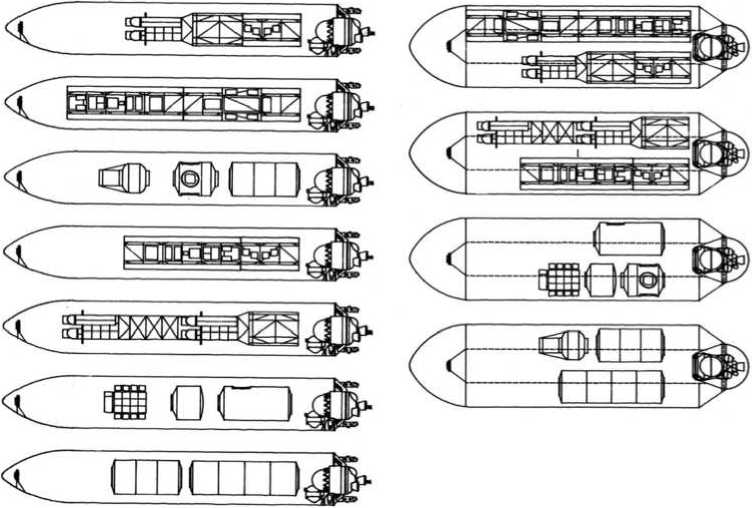

Согласно утверждённому плану, ОС «Мир-2» на первой стадии строительства должна была иметь массу 123 т, 360 м3 внутреннего объёма герметичных отсеков, которых хватило бы для проживания постоянного экипажа из шести человек (рис. 3).

Рабочая орбита станции планировалась высотой 400–450 км и наклонением 65 ° к плоскости экватора Земли (в первоначальном варианте рассматривалось наклонение 97 ° ).

В 1990 г. было выпущено техническое задание (ТЗ) на разработку эскизного проекта (ЭП) станции «Мир-2», но ЭП выпущен не был.

К 1991 г. стало ясно, что рассчитывать на использование РН «Энергия» невозможно ввиду высокой стоимости её постройки. К тому же финансирование отечественной космонавтики неуклонно cокращалось. Этот проект так и не был реализован. В 1991 г. все работы по станции «Мир-2» были прекращены в связи с отсутствием финансирования.

В конце 1980-х гг., параллельно с работами по большой станции «Мир-2», в НПО «Энергия» в инициативном порядке шла проработка проекта ДОС № 8 в виде довольно скромной по характеристикам ОС на базе базового блока 17КС (корпус которого был изготовлен в качестве дублёра базового блока орбитального комплекса «Мир»). Для отличия разработок большой и малой станций малую в документации наименовали «Мир 2» (без дефиса). Первоначально планировалось доставить два дополнительных модуля (служебный — 37КБЭ и исследовательский — 37КБИ) с помощью ОК «Буран». При этом предполагалось возвращать на Землю модуль 37КБИ для замены научного оборудования. Оба дополнительных модуля разрабатывались на базе модуля «Квант» (37КЭ) станции «Мир» и лабораторного модуля ОК «Буран» (37КБ).

В 1989–1990 гг. на ОС «Мир 2» был выпущен ЭП. При этом на модули 37КБЭ и 37КБИ, впервые в НПО «Энергия» (а возможно, и в отрасли), чертежи общих видов были выпущены в электронном виде (автор статьи — участник этого проекта).

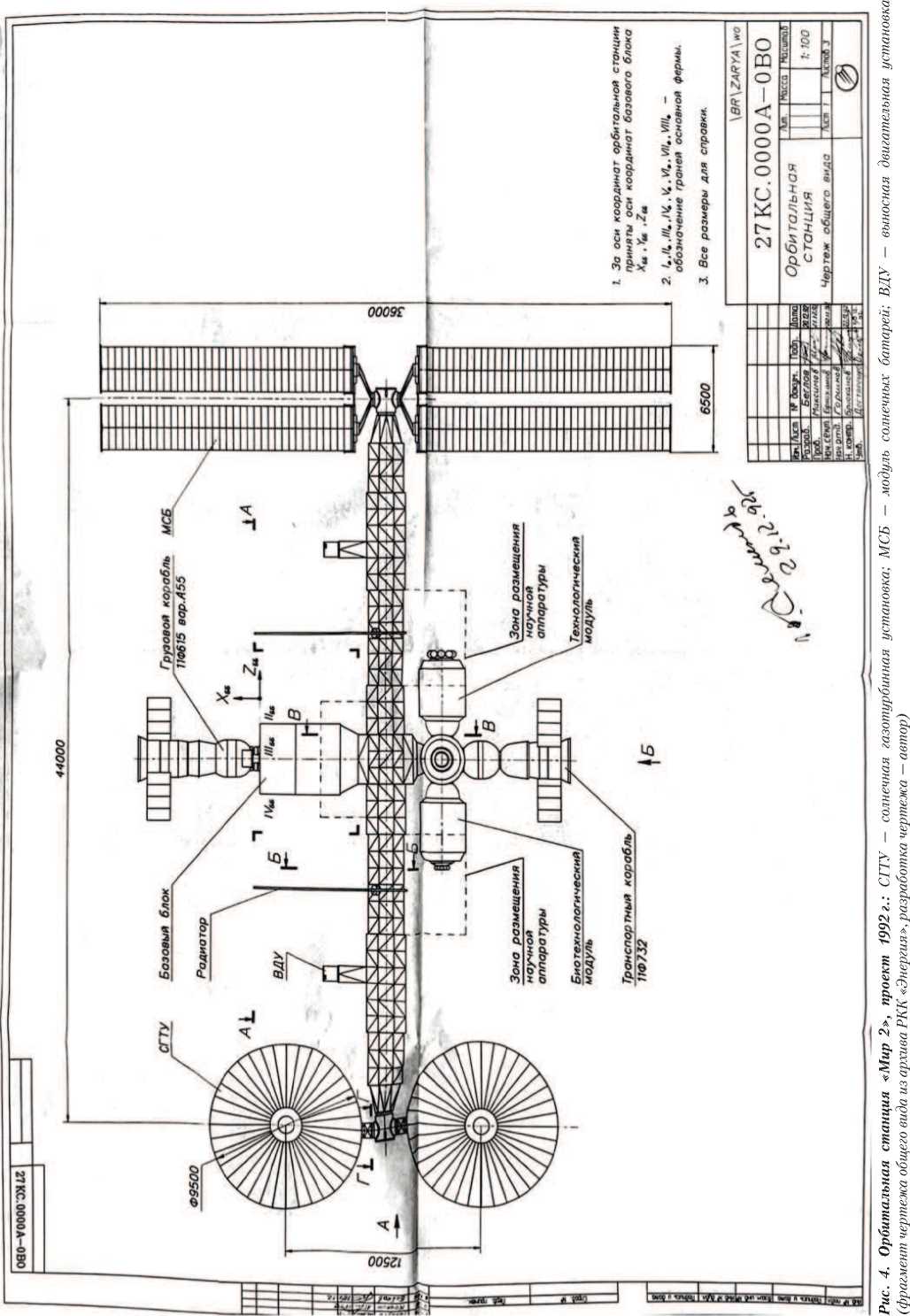

Как уже было сказано выше, станция «Мир 2» имела скромные технические характеристики, и в первую очередь — малую генерацию электроэнергии. Данную проблему можно было решить только установкой большего количества солнечных генераторов с применением двухстепенной ориентации генераторов. Такой вариант станции (рис. 4) [3] был одобрен 24 ноября 1992 г. Советом главных конструкторов. Ферма с солнечными батареями (СБ) и солнечными газотурбинными установками получила название научно-энергетической платформы — НЭП (278ГК).

В начале 1993 г. в проект были внесены следующие изменения (рис. 5):

-

• введены универсальные стыковочные модули, к которым должны были пристыковываться все остальные модули, включая НЭП. Таким образом, в дальнейшем можно было заменить все модули, включая базовый блок (это так называемая «открытая архитектура», которую только сейчас планируют применить в Российской орбитальной станции — РОС);

-

• в качестве РН для грузовых кораблей и всех модулей (кроме базового блока и стыковочного

отсека) предполагалось использовать РН «Зенит»;

-

• на всех стыковочных портах (кроме базового блока) должны были быть установлены андрогинно-периферийные агрегаты стыковки.

В 1993 г., в рамках контракта с компанией Fokker Space & Systems B.V. (Нидерланды), были сделаны проработки по возможному включению в состав ОС «Мир 2» европейского манипулятора, впоследствии получившего название ERA .

Разработка европейского манипулятора под названием HERA изначально велась в рамках проекта европейской орбитальной станции Columbus и многоразового космического корабля Hermes . После закрытия в начале 1990-х гг. проекта Hermes Европейское космическое агентство и промышленность, заинтересованные в продолжении работ по манипулятору, предложили российской стороне использовать манипулятор в составе ОС «Мир 2».

Работы, выполненные НПО «Энергия» по контракту, показали возможность использования европейского манипулятора в интересах построения ОС «Мир 2». В основном предполагалось задействовать ERA в операциях по монтажу крупногабаритных элементов НЭП: секций фермы, солнечных батарей, солнечных газотурбинных установок и автономных двигательных установок.

Рис. 3. Вариант станции «Мир-2», 1986 г.: 1 — солнечная газотурбинная установка; 2 — солнечная батарея; 3 — ферма системы электроснабжения; 4 — управляемая платформа с научной аппаратурой; 5 — радиатор; 6 — привод ориентации солнечных источников энергии; 7 — базовый модуль; 8 — целевой модуль (фотография архивного плаката НПО «Энергия», разработчик плаката — С.Ф. Стойко)

Рис. 5. Орбитальная станция «Мир 2», проект 1993 г.: 1 — целевые модули; 2 — научно-энергетическая платформа; 3 — солнечная газотурбинная установка;

4 — автономная двигательная установка; 5 — стыковочный отсек (СО2); 6 — базовый блок; 7 — универсальный стыковочный модуль (УСМ1); 8 — стыковочный отсек (СО1);

9 — солнечные батареи; 10 — служебный модуль; 11 — УСМ2 (рисунок из архива РКК «Энергия», разработчик рисунка — автор)

Формирование проекта МКС

17 июня 1992 г. между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки заключено «Соглашение о сотрудничестве в области исследования космического пространства в мирных целях» [2].

Подробное описание переговоров с американской стороной по организационным, финансовым и политическим вопросам приведено в источнике [2]. Ниже упомянуты соглашения, связанные с определением конфигурации МКС и её изменениями.

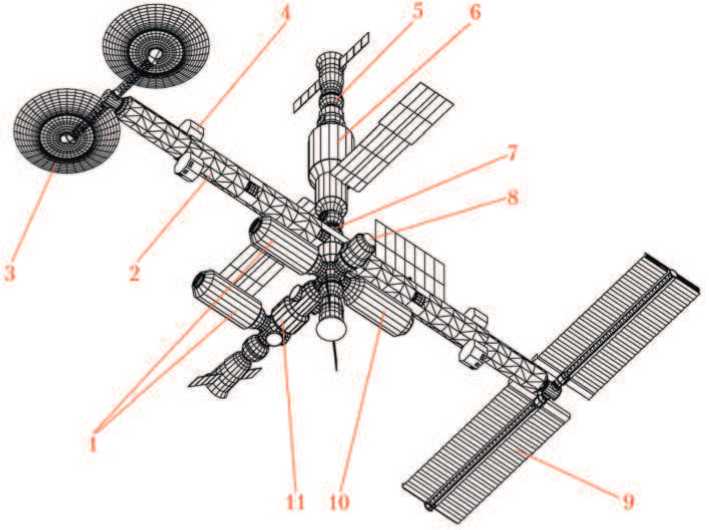

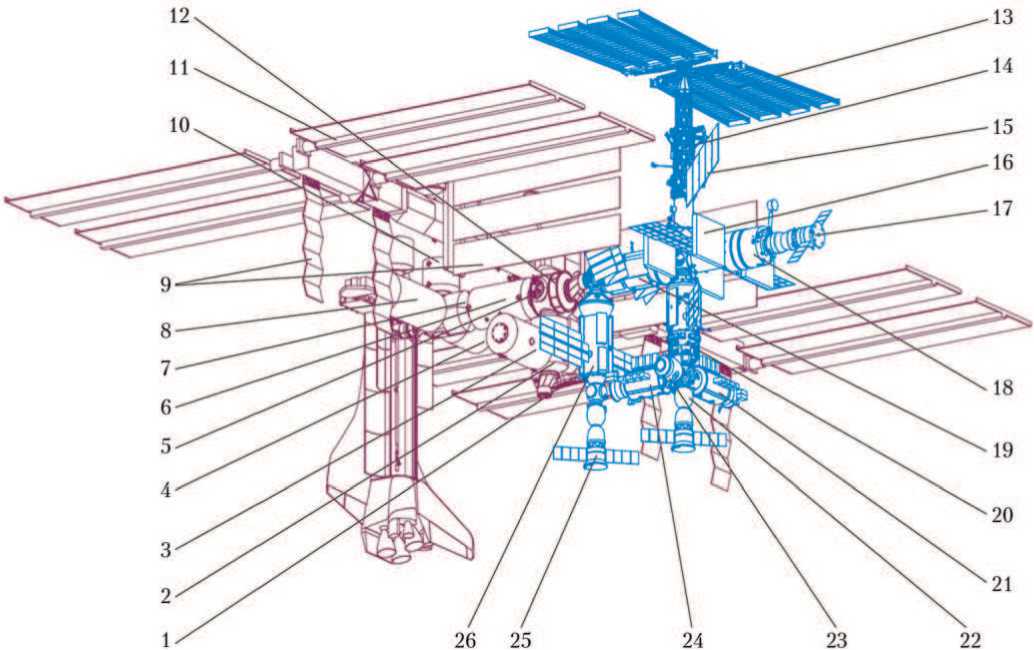

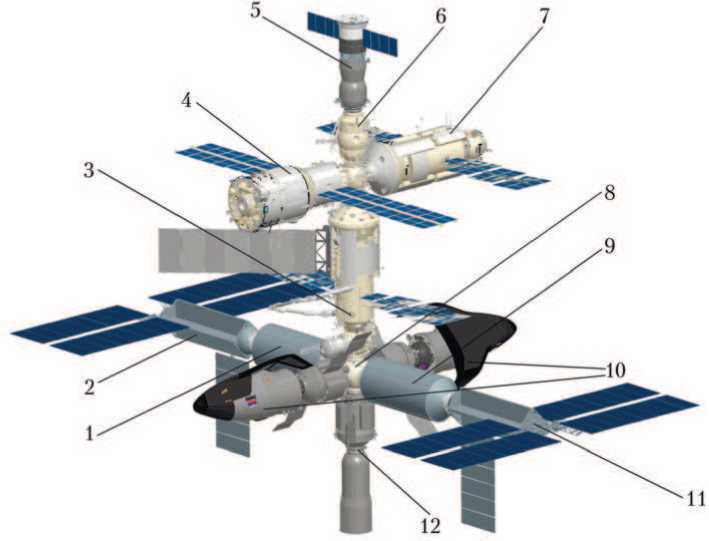

В апреле – мае 1993 г. российскими и американскими специалистами была согласована конфигурация станции, которую первое время называли «Альфа», состоящая из российского (РС) и американского (АС) сегментов. В состав РС вошли основные элементы станции «Мир 2»: базовый блок, три узловых стыковочных модуля, НЭП, стыковочный отсек, служебный модуль (СМ) с системами жизнеобеспечения, корабли «Прогресс М» и «Союз ТМ». Американский сегмент включал в себя: лабораторный и жилой модули, два узловых модуля, ферму для установки СБ и сами батареи, радиаторы тепло- обменников, модули снабжения, японский лабораторный модуль JEM (Japanese Experiment Module), европейский лабораторный модуль Columbus и канадский манипулятор Canadarm 2 (рис. 6).

Поскольку использование российской техники было обязательным условием, NASA приняло увеличение наклонения орбиты станции с 28,5 до 51,6°, хотя это существенно снизило массу полезной нагрузки, доставляемой в одном полёте ОК Space Shuttle. Из-за отсутствия трасс полёта ОК Space Shuttle на орбиты с наклонением свыше 52°, российской стороне тоже пришлось изменить наклонение орбиты, предусмотренное для станции «Мир 2», с 65,0 на 51,6°, что уменьшило площадь территории России, наблюдаемую со станции [2]. Этот первый совместный вариант международной космической станции послужил основой для соглашения от 2 сентября 1993 г.

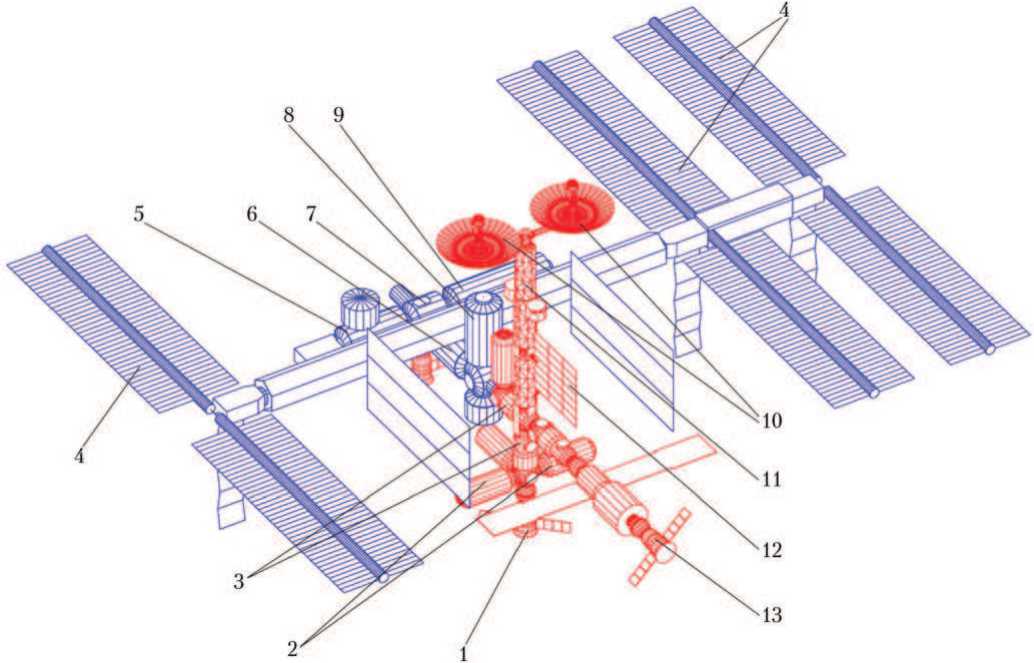

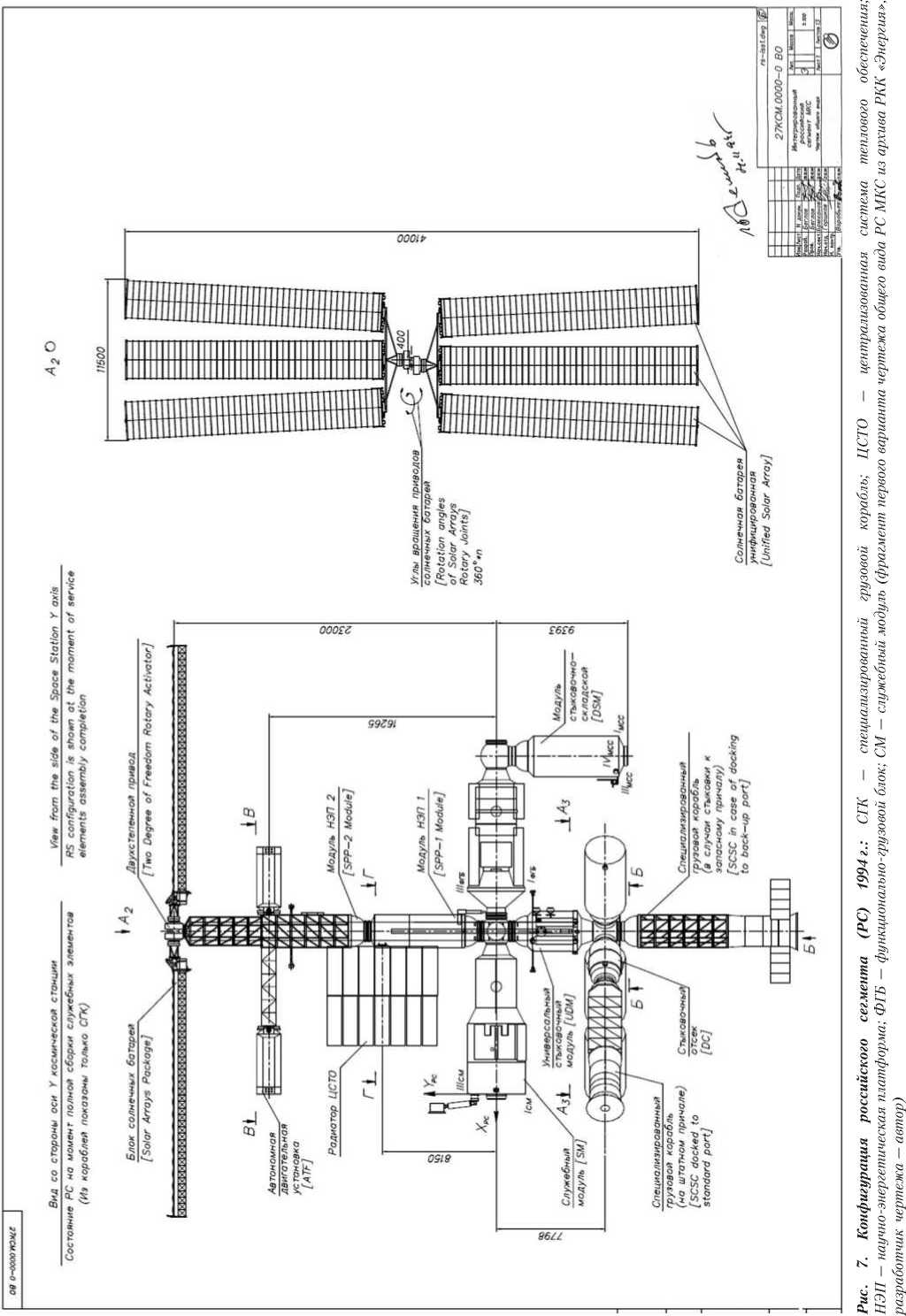

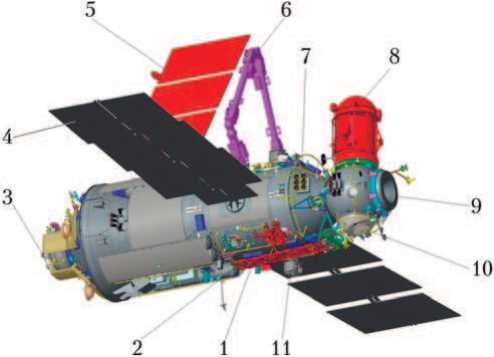

1 ноября 1993 г. был подписан «Детальный план работ по международной космической станции» [2]. Этот план учитывал изменение конфигурации МКС «Альфа», предложенное американской стороной и согласованное в октябре 1993 г. на встрече в Москве. Изменение предусматривало замену двух узловых стыковочных модулей одним функционально-грузовым блоком (ФГБ) (рис. 7, [4]) и его первоочерёдный запуск на орбиту. Это преследовало, во многом, политические цели: так как США оплачивали разработку и изготовление ФГБ, то и первый пуск становился как бы американским. Для реализации предлагаемой схемы фирма Boeing закупила у ГКНПЦ им. М.В. Хруничева модуль ФГБ, согласовав интерфейсы и техническое задание на него с РКК «Энергия», как головным разработчиком РС МКС. В такой конфигурации МКС должна была иметь массу ~400 т, состоять из 20 модулей и вмещать экипаж из шести человек.

Рис. 6. Вариант МКС, август 1993 г.: 1 — транспортный корабль «Союз ТМ»; 2 — исследовательские модули (ИМ1, ИМ2); 3 — универсальные стыковочные модули; 4 — солнечные батареи; 5 — японский лабораторный модуль JEM; 6 — лабораторный модуль Lab; 7 — узловой модуль Node; 8 — жилой модуль Hab; 9 — европейский модуль Columbus; 10 — солнечные газотурбинные установки; 11 — научно-энергетическая платформа; 12 — радиатор; 13 — транспортный грузовой корабль «Прогресс М» (рисунок из архива РКК «Энергия», разработчик рисунка — автор)

В начале 1996 г. в проект РС МКС был внесён ряд изменений [5]:

-

• НЭП должна была доставляться на орбиту ОК Space Shuttle (полёт 9А.1) и устанавливаться на СМ с помощью манипулятора ОК Space Shuttle и манипулятора станции SSRMS . Обновлённый НЭП получил индекс 362ГК;

-

• в конструкцию ФГБ (уже в процессе изготовления модуля) были добавлены интерфейсы, необходимые для установки базовой точки ( PDGF ) манипулятора SSRMS ;

-

• на базе ФГБ должны были быть разработаны универсальный стыковочный модуль (77КМС) и тяжёлый грузовой корабль для обеспечения начального этапа сборки станции.

С такими изменениями конфигурация РС станции (рис. 8) [4] просуществовала до 2001 г.

В 1994–1995 гг. продолжилось взаимодействие с Европейским космическим агентством (ESA — European Space Agency) по использованию манипулятора ERA, теперь уже в рамках РС МКС. Результатом проведённых работ стало подписание 29 июля 1996 г. соглашения между ФКА и ESA о сотрудничестве по разработке и эксплуатации европейского манипулятора (ERA) для РС МКС.

По данному соглашению ESA предоставляло российской стороне манипулятор ERA и сопутствующее наземное и лётное оборудование, а также должно было осуществлять инженерную поддержку при эксплуатации ERA до окончания лётной верификации. Федеральное космическое агентство «Роскосмос», в свою очередь, должно было обеспечить запуск ERA на орбиту, провести его интеграцию на РС МКС, создать вспомогательное оборудование для функционирования ERA и обеспечить возможность проведения внекорабельной деятельности (ВКД) европейским космонавтом на РС МКС с использованием ERA . В качестве вспомогательного оборудования для ERA РКК «Энергия» совместно с ВНИИтранс-маш в проекте РС МКС разрабатывался транспортный модуль обслуживания (322ГК).

Рис. 8. Конфигурация МКС 1996 г.: 1 — спасательная капсула (CRV1); 2 — узловой модуль (Node 3); 3 — жилой модуль (Hab); 4 — европейский модуль (Columbus); 5 — шлюзовой отсек (Airlock); 6 — лабораторный модуль (Lab); 7 — узловой модуль (Node 2); 8 — японский модуль (JEM); 9 — радиатор; 10 — модуль центрифуги (CAM); 11 — солнечная батарея; 12 — узловой модуль (Node 1); 13 — солнечная батарея унифицированная; 14 — научно-энергетическая платформа; 15 — радиатор; 16 — противоосколочные экраны; 17 — транспортный грузовой корабль «Прогресс М1»; 18 — служебный модуль; 19 — функционально-грузовой блок; 20 — универсальный стыковочный модуль; 21 — исследовательский модуль (ИМ 1); 22 — транспортный корабль «Союз ТММ»; 23 — стыковочный отсек (СО2); 24 — исследовательский модуль (ИМ 2); 25 — транспортный корабль «Союз ТММ»; 26 — модуль стыковочно-складской (МСС) (фрагмент чертежа общего вида разработки РКК «Энергия», разработчик рисунка — А.А. Адов)

Изменения в проекте МКС в процессе развёртывания

Из-за проблем с финансированием в 2001 г. были прекращены работы по следующим модулям: научно-энергетической платформе (НЭП; 362ГК), универсальному стыковочному модулю (УСМ; 77КМС), модулю стыковочноскладскому (МСС; 77КМК) и стыковочному отсеку 2 (СО2; 361ГК).

Изменения проекта РС МКС приводили к необходимости продления срока службы СО1. Одним из мероприятий для такого продления было дооснащение модуля с целью его возможной перестыковки на другой стыковочный порт (на зенитный порт СМ или другой модуль). Перестыковка должна была осуществляться манипулятором станции SSRMS. Для этого в 2001 г. модуль, который к этому времени находился уже на Байконуре, дооснастили электрическими интерфейсами для возможной установки такелажного элемента манипулятора станции.

План по перестыковке СО1 сохранялся до 2007 г., когда в проект РС МКС был введён малый исследовательский модуль (МИМ2), заменяющий по функциям модуль СО1.

В течение 2001–2004 гг. проводился анализ возможных вариантов дальнейшего развития РС МКС [6].

Одним из путей выхода из сложившейся ситуации было использование в программе развёртывания РС МКС дублёра модуля ФГБ, частично изготовленного и находящегося на хранении ГКНПЦ им. Хруничева.

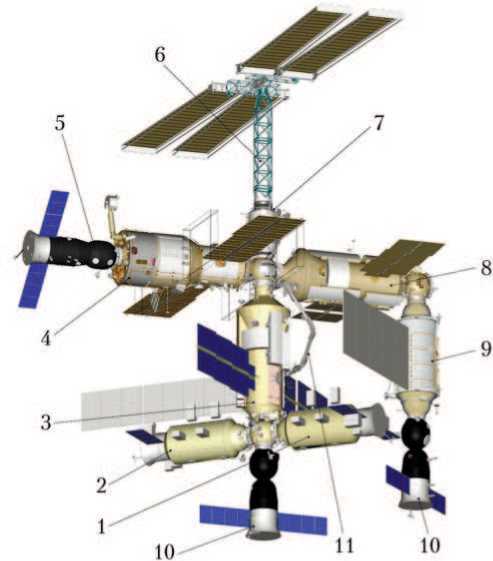

Один из промежуточных вариантов (рис. 9), в дополнение к ранее выведенным модулям, включал в себя упрощённую НЭП (440ГК), универсальный функциональный модуль на базе дублёра модуля ФГБ и многоцелевой модуль — МЦМ (427ГК).

Рис. 9. Общий вид РС МКС, концепция 2003–2004 гг.: 1 — исследовательский модуль (ИМ2); 2 — исследовательский модуль (ИМ1); 3 — универсальный функциональный модуль; 4 — служебный модуль; 5 — транспортный грузовой корабль «Прогресс М1»; 6 — научно-энергетическая платформа (НЭП-У); 7 — стыковочный отсек (СО1); 8 — функционально-грузовой блок «Заря»; 9 — многоцелевой модуль; 10 — транспортные пилотируемые корабли типа «Союз»; 11 — манипулятор ERA (рисунок из архива РКК «Энергия»)

В данном варианте СО1 должен был перестыковываться на зенитный порт СМ для сохранения модуля и сокращения габаритов ферменной конструкции НЭП-У. Многоцелевой модуль предполагалось создать в сотрудничестве с компанией SpaceHab (США).

В первоначальном варианте МЦМ (427ГК) должен был выводиться на орбиту с помощью РН «Протон». После закрытия проекта НЭП (362ГК) МЦМ стали проектировать с учётом его доставки ОК Space Shuttle (модуль получил индекс 441ГК). При этом в полёте ОК Space Shuttle 9А.1 должны были доставляться как МЦМ, так и элементы НЭП-У.

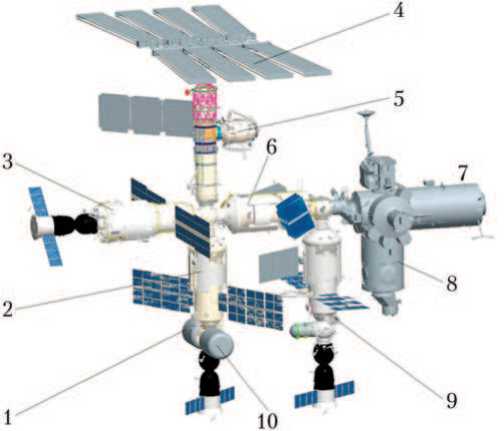

По результатам дальнейших проработок секцией № 2 Научно-технического совета ФКА «Роскосмос» 20 февраля 2003 г. был одобрен следующий вариант наращивания РС МКС (рис. 10):

-

• создание многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) на базе доработанного модуля ФГБ-2 и его стыковка к надирному порту ФГБ (МЛМ обеспечивал сохранение стыковочного порта на РС МКС при появлении на АС МКС модуля Node 3);

-

• создание научно-энергетического модуля (НЭМ, 497ГК) с использованием задела по модулю НЭП;

-

• создание исследовательского модуля (ИМ) с возможностью стыковки к нему двух малых исследовательских модулей (МИМ).

Рис. 10. Общий вид РС МКС, концепция 2005 г.: 1 — малый исследовательский модуль (МИМ1); 2 — исследовательский модуль; 3 — служебный модуль; 4 — научноэнергетический модуль; 5 — стыковочный отсек (СО1); 6 — функционально-грузовой блок; 7 — американский сегмент МКС; 8 — Node 3; 9 — многоцелевой лабораторный модуль; 10 — малый исследовательский модуль (МИМ2) (рисунок из архива РКК «Энергия»)

Решением ФКА от 18 февраля 2004 г. начались работы по созданию МЛМ.

В соответствии с решением ФКА от 20 августа 2004 г., головной организацией по МЛМ был определён ГКНПЦ им. М.В. Хруничева. РКК «Энергия» отвечала за станционный борт МЛМ и интеграцию МЛМ в РС МКС. По данному решению предполагалось включить МЛМ в состав РС МКС не позднее 2007 г.

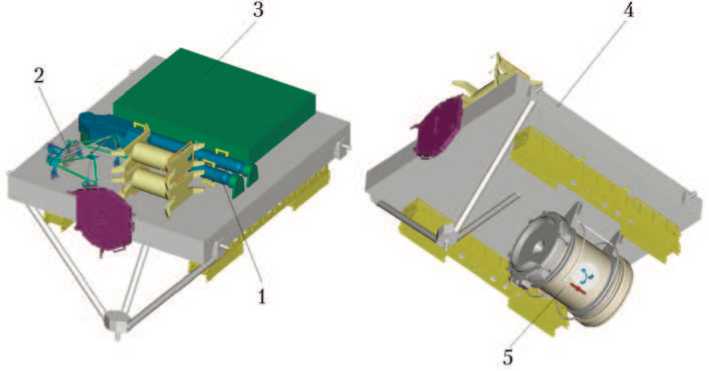

Грузы дооснащения МЛМ предполагалось доставлять на МКС на грузовой платформе ULC в ОК Space Shuttle (рис. 11). Перемещение грузов от платформы к МЛМ должно было осуществляться с помощью манипулятора SSRMS .

-

1 февраля 2003 г. произошла катастрофа корабля Columbia , поэтому в 2005 г. NASA приняло решение завершить эксплуатацию системы Space Shuttle к 2010 г. и при этом сократить количество запусков для построения МКС. По соглашению между NASA и ФКА, в числе сокращённых запусков оказался запуск 9А.1, который в 1996 г. был зарезервирован для выведения модуля НЭП [позже —

для МЦМ с НЭП-У, и еще позже — для НЭМ (497ГК)]. При этом за NASA осталось обязательство по доставке на ОК Space Shuttle элементов дооснащения МЛМ (шлюзовая камера, радиатор, переносное рабочее место, запасной локтевой элемент манипулятора ERA ) и предоставлении с 1 января 2006 г. 615 000 кВт∙ч электроэнергии на РС МКС. В 2005–2006 гг. с NASA обсуждалось применение для МЛМ запасного

Рис. 11. Доставка грузов дооснащения многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ): 1 — локоть ERA; 2 — переносное рабочее место; 3 — радиатор МЛМ;

4 — грузовая платформа ULC; 5 — шлюзовая камера (рисунок из архива РКК «Энергия»)

радиатора АС МКС (хранящегося на орбите).

В 2006 г. РКК «Энергия» предложила изменить конфигурацию МЛМ в части существенного расширения его задач как научной лаборатории и перенести место его стыковки с ФГБ на СМ. Также был предложен единый интегрированный состав систем модуля без разделения их на модульную и станционную части, что позволяло обеспечить переход на современную элементную базу и оптимизировать внутреннюю компоновку модуля.

Такое положение МЛМ позволяло в будущем нарастить РС со стороны МЛМ и образовать вместе с ним так называемый РС МКС второго этапа (рис. 12).

В соответствии с

Совместным решением

ФКА и РКК «Энергия» имени С.П. Королёва об обеспечении финансирования изготовления многоцелевого лабораторного модуля РС МКС от 31 мая 2006 г. № 77КМЛ-6/172-06, РКК «Энергия» имени С.П. Королёва определена Генеральным подрядчиком ФКА по созданию и вводу в эксплуатацию МЛМ в новой концепции, с запуском в 2009 году, а ГКНПЦ им. М.В. Хруничева — её субподрядчиком.

Рис. 12. Перспективная конфигурация РС МКС, рассматриваемая в начале 2006 г. (АС МКС не показан): 1 — исследовательский модуль (ИМ1); 2 — научно-энергетическая платформа (НЭП1); 3 — многоцелевой лабораторный модуль (с запасным радиатором для АС МКС); 4 — служебный модуль; 5 — транспортно-грузовой корабль «Прогресс»; 6 — стыковочный отсек (СО1); 7 — функционально-грузовой блок; 8 — узловой модуль; 9 — исследовательский модуль (ИМ2); 10 — пилотируемый корабль «Клипер»; 11 — НЭП 2; 12 — межорбитальный буксир с грузовым контейнером (рисунок из архива РКК «Энергия», разработчик рисунка — Д. Куткин)

Изменения технического облика МЛМ и перенос МЛМ с ФГБ на СМ были зафиксированы решением ФКА № АП-99 от 31 июля 2006 г.

Двухэтапная схема развития РС МКС была зафиксирована решением коллегии Федерального космического агентства «Роскосмос» № 22р от 9 ноября 2007 г. «О реализации программы российского сегмента Международной космической станции в 2008–2015 гг.».

Построение РС МКС второго этапа предлагалось в целях сохранения РС как действующей станции в случае прекращения эксплуатации МКС. Таким образом, впервые была предложена концепция возможного отделения части РС МКС и создания на её основе автономной российской станции. Основную роль в данных изменениях сыграл Н.Н. Севастьянов, возглавивший РКК «Энергия» в 2005 г.

Введение в проект РС МКС так называемого второго этапа привело к началу создания узлового и научноэнергетического модулей.

В связи с достигнутым между NASA и ФКА соглашением о доставке экипажей МКС только на кораблях «Союз» в период 2009–2015 гг. и увеличением численности экипажа с трёх до шести человек, для МКС остро встал вопрос увеличения количества стыковочных портов. После переноса места стыковки МЛМ с ФГБ на СМ необходимо было сохранить стыковочный порт со стороны ФГБ (прямой стыковке кораблей к ФГБ мешал модуль Node 3). Дополнительно появилась проблема по переносу грузов дооснащения МЛМ с АС МКС (доставленных на грузовой платформе) из-за увеличения расстояния от АС МКС до МЛМ.

Для решения этих двух проблем в мае 2006 г. автором статьи в инициативном порядке был разработан предварительный облик нового модуля РС МКС. Руководство проектного центра (Н.А. Брюханов и И.И. Хамиц) и руководитель дирекции (А.А. Кузнецов) поддержали это предложение, и в течение 2006 г. проектанты в инициативном порядке провели работы по определению облика стыковочно-грузового модуля (СГМ). На основании проведённых работ руководство РКК «Энергия» и ФКА «Роскосмос», по согласованию с NASA , приняли решение о включении модуля в состав РС МКС.

В мае 2007 г. ФКА и NASA в модификации № 170 к контракту NAS15-10110 зафиксировали доставку модуля к МКС средствами NASA , а также финансовые договорённости [6]. При этом модуль получил дополнительную задачу по доставке 1 400 кг грузов NASA во внутреннем объёме, что сыграло ключевую роль в вопросе финансирования создания модуля.

На этапе разработки ЭП модуль, по предложению ФКА, получил наименование «Малый исследовательский модуль № 1» (МИМ1, «Рассвет») с добавлением в задачи модуля размещения научной аппаратуры.

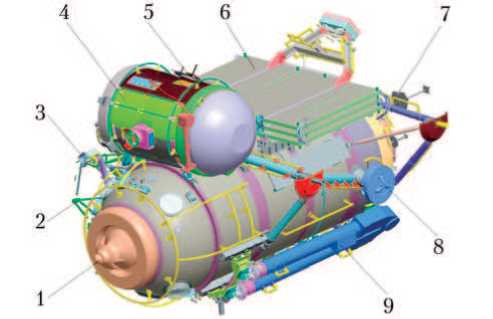

Эскизный проект на МИМ1 был завершён в начале 2008 г. Итоговый проектный облик МИМ1 приведён на рис. 13.

Рис. 13. Общий вид МИМ1: 1 — агрегат стыковки активный; 2 — переносное рабочее место; 3 — телекамера стыковки; 4 — шлюзовая камера; 5 — такелажный элемент FRGP; 6 — радиационный теплообменник доставляемый; 7 — стыковочная мишень; 8 — такелажный элемент PVGF; 9 — локтевой элемент ERA (рисунок из архива РКК «Энергия»)

В 2007 г. было принято решение отказаться от трудновыполнимой задачи перестыковки устаревающего модуля СО1 с надирного стыковочного порта СМ на зенитный [6]. Н.И. Зеленщиков (на тот момент — первый вице-президент, первый заместитель генерального конструктора по пилотируемым космическим системам РКК «Энергия») предложил создать новый модуль на базе задела по конструкции СО1. Модуль получил наименование «Малый исследовательский модуль № 2» (МИМ2, «Поиск»).

Для обеспечения стыковки МИМ2 к зенитному порту СМ, на СМ при ВКД были установлены средства взаимных измерений (антенны системы «Курс-П» и стыковочная мишень).

10 ноября 2009 г. был осуществлён запуск транспортного грузового корабля-модуля (ТГКМ) «Прогресс М – МИМ2». 12 ноября 2009 г. корабль-модуль был пристыкован к зенитному порту СМ.

Позже, при ВКД, на пассивные базовые точки МИМ2 были перенесены с СО1 модернизированная грузовая стрела и платформа с адаптерами для возможности установки научной аппаратуры.

В декабре 2009 г. РКК «Энергия» были закончены работы по МИМ1. Модуль с комплектом наземного технологического оборудования на самолёте АН-124 «Руслан» был отправлен в Космический центр им. Кеннеди (США).

14 мая 2010 г. осуществлён запуск ОК Space Shuttle ( STS 132 , ULF4 ) c модулем МИМ1 и вертикальной грузовой платформой с грузами NASA . 18 мая 2010 г. МИМ1 был извлечён из отсека полезного груза ОК Space Shuttle манипулятором ОК, захвачен манипулятором SSRMS и пристыкован к ФГБ.

В июле 2011 г. состоялся последний полёт системы Space Shuttle . В полёте STS 135 ( ULF7 ) на АС МКС осуществлена доставка материалов и оборудования на МКС в многоцелевом модуле снабжения MPLM ( Leonardo ) и на лёгкой грузовой платформе ( LMS ). Многоцелевой модуль снабжения MPLM был пристыкован к надирному порту Node 1 и оставлен в составе АС МКС в качестве складского модуля. В 2015 г. MPLM был перестыкован к переднему порту Node 3. Тем самым было завершено строительство АС МКС.

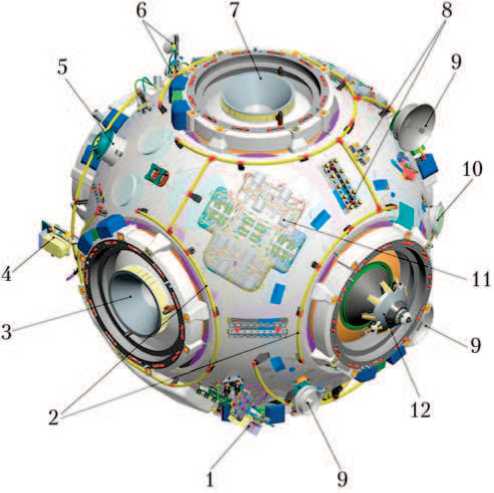

В конце 2010 г. РКК «Энергия» был выпущен ЭП на узловой модуль, который предназначался (в соответствии с ЭП) для наращивания технических и эксплуатационных возможностей РС МКС в обеспечение второго этапа развития РС и создания российской орбитальной базы (рис. 14).

Сборка и наземные испытания ТГКМ «Прогресс М – УМ» были завершены ещё в 2014 г., после чего корабль был законсервирован и помещён на хранение (из-за задержки запуска МЛМ).

В 2013 г. РКК «Энергия» был разработан ЭП на научно-энергетический модуль НЭМ-1. Главными задачами модуля НЭМ-1 являлись обеспечение электроэнергией модулей РС МКС после того, как будет исчерпана квота электроэнергии от АС МКС, а также — наращивание орбитальной инфраструктуры РС МКС с целью проведения исследований и экспериментов внутри и снаружи гермообъёма модуля. В настоящее время в РКК «Энергия» идёт сборка лётного изделия НЭМ, проведены статические и динамические испытания на экспериментальных макетах модуля. В соответствии с решением ГК «Роскосмос» от 9 сентября 2022 г., организуются работы по созданию НЭМ в качестве модуля будущей РОС.

-

2 декабря 2015 г. Роскосмос утвердил ТЗ № 8517/15 на составную часть опытно-конструкторской работы «Создание, развёртывание и эксплуатация российского сегмента Международной космической станции. Создание многоцелевого лабораторного модуля с улучшенными эксплуатационными характеристиками».

Рис. 14. Узловой модуль: 1 — телевизионная камера (до переноса); 2 — средства фиксации оператора; 3 — агрегат стыковки пассивный-гибридный боковой 1; 4 — телевизионная камера (после переноса); 5 — гнездо манипулятора перестыковки; 6 — антенны «Курс-П»; 7 — агрегат стыковки пассивный-гибридный боковой 2; 8 — фиксирующие платы; 9 — антенны «Курс-НА»; 10 — антенна телевизионной системы; 11 — блоки клапанов транзитной магистрали дозаправки топлива; 12 — агрегат стыковки активный-гибридный (рисунок из архива РКК «Энергия»)

В соответствии с ТЗ, МЛМ-У создавался с использованием материальной части и конструкторской документации МЛМ. В дополнение к задачам МЛМ, МЛМ-У обеспечивает:

-

• трансформацию активного стыковочного агрегата в пассивный для приёма транспортного грузового корабля (для возможности потенциального применения МЛМ в составе РОС);

-

• предоставление четырёх рабочих мест установки крупногабаритных объектов.

Итоговая конфигурация МЛМ-У приведена на рис. 15.

В марте 2016 г. на грузовом корабле Dragon CRS-9 и в августе 2019 г. на корабле Dragon CRS-18 на АС МКС были доставлены переходные адаптеры

IDA2 и IDA3 (адаптер IDA1 был потерян при аварии ракеты Falcon 9 при полёте корабля Dragon CRS- 7 в июне 2015 г.).

Адаптеры были созданы РКК «Энергия» по контракту с компанией Boeing и включают в свой состав агрегаты стыковки международного стандарта, основанного на андрогинно-периферийном агрегате стыковки. Созданием международного стандарта на совместимые системы стыковки занималась группа специалистов РКК «Энергия», NASA , ESA , канадского и японского космических агентств.

Адаптеры были установлены на PMA2 (передний порт Node 2 ) и на PMA3 (зенитный порт Node 2 ).

21 июля 2021 г. состоялся запуск МЛМ на орбиту. 26 июля 2021 г. ТГК «Прогресс МС-16» отсоединил от модуля «Звезда» модуль «Пирс» для сведéния его с орбиты. Стыковка МЛМ с МКС осуществлена 29 июля 2021 г.

С июня 2021 г. грузовыми кораблями серии Cargo Dragon на АС МКС начата доставка новых СБ рулонной

Рис. 15. Общий вид МЛМ-У: 1 — средства крепления крупногабаритных объектов; 2 — переносное рабочее место; 3 — активный стыковочный агрегат; 4 — солнечная батарея; 5 — радиационный теплообменник дополнительный; 6 — манипулятор ERA; 7 — блок двигателей крена; 8 — шлюзовая камера; 9 — пассивный стыковочный агрегат; 10 — иллюминатор; 11 — платформа с адаптерами (рисунок из архива РКК «Энергия»)

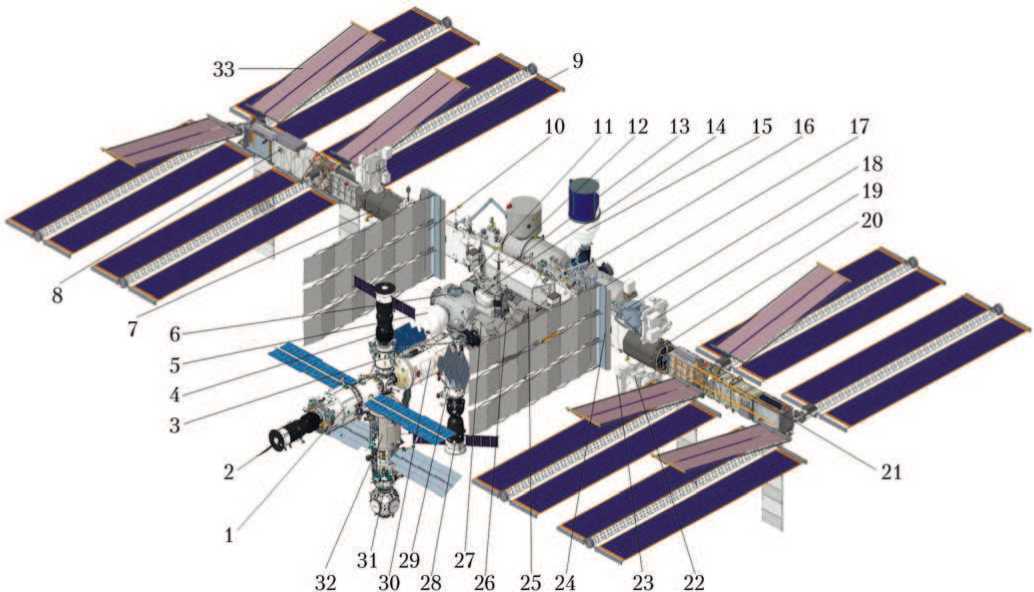

конструкции (типа iROSA ), которые устанавливаются на секции фермы АС МКС. К настоящему времени установлены шесть СБ (рис. 16). Оставшиеся две СБ планируется доставить в 2025 г.

Рис. 16. Конфигурация МКС на конец 2023 г.: 1 — служебный модуль «Звезда» (СМ); 2 — транспортный грузовой корабль (ТГК) «Прогресс МC-20»; 3 — малый исследовательский модуль (МИМ2); 4 — ТГК «Прогресс МC-19»; 5 — трансформируемый модуль BEAM; 6 — модуль Node 3; 7 — секции фермы P3/P4; 8 — секции фермы P5/P6; 9 — грузовая платформа ELC3; 10 — секция фермы P1; 11— модуль Leonardo; 12 — модуль JEM; 13 — секция фермы S0; 14 — секция фермы Z1; 15 — корабль Crew Dragon; 16 — модуль Node2; 17 — модуль Columbus; 18 — спектрометр AMS; 19 — грузовая платформа ELC2; 20 — секции фермы S3/S4; 21 — секции фермы S5/S6; 22 — внешняя складская платформа ESP3; 23 — грузовая платформа ELC4; 24 — секция фермы S1; 25 — модуль Lab; 26 — модуль Airlock с внешней складской платформой ESP2; 27 — модуль Node1; 28 — транспортный пилотируемый корабль «Союз МC-22; 29 — малый исследовательский модуль (МИМ1); 30 — функционально-грузовой блок «Заря»; 31 — узловой модуль; 32 — многоцелевой лабораторный модуль; 33 — дополнительные панели солнечных батарей iROSA (рисунок из архива РКК «Энергия»; автор рисунка — А. Воробьёв)

24 ноября 2021 г. с космодрома Байконур состоялся пуск РН «Союз-2.1б» с транспортным грузовым кораблём-модулем «Прогресс М – УМ», доставившим УМ на МКС.

С 3 сентября 2021 г. по 9 августа 2023 г. проведено 13 сеансов ВКД по интеграции МЛМ и УМ. При этом значительная доля сеансов ВКД была связана с использованием манипулятора ERA в части инициализации и тестирования ERA , а также с использованием манипулятора для переноса доставляемого радиационного теплообменника, шлюзовой камеры и переносного рабочего места с МИМ1 на МЛМ.

Конфигурация МКС, сформировавшаяся к концу 2023 г., приведена на рис. 16.

Заключение

Приведу свою субъективную оценку основным решениям по созданию российской пилотируемой инфраструктуры, принятым после ОС «Мир».

Решение перейти от проекта «Мир 2» к МКС, конечно, спасло российскую пилотируемую космонавтику от постепенного свёртывания вместе со станцией «Мир» из-за финансовых проблем. Однако это негативно сказалось на развитии технологий создания пилотируемых космических станций. В первую очередь, конфигурация РС МКС утратила, по сравнению со станцией «Мир 2», открытую архитектуру, позволявшую заменять модули. В результате, невозможно заменить наиболее старые модули РС МКС (ФГБ и СМ), что ограничивает эксплуатацию РС МКС до 2028–2030 гг. При этом NASA заявляет о возможных планах по полёту МКС и после 2030 г. Также значительно уменьшился, по сравнению с ОС «Мир», масштаб космических экспериментов, в особенности технологических (например, по созданию крупногабаритных конструкций). Все эти недостатки предстоит учесть при создании РОС.

В 1995 г. произошёл отказ от использования РН «Зенит». Это решение предотвратило проблемы по доставке грузов на РС МКС, которые произошли бы, начиная с 2014 г. Но, с другой стороны, из-за смены концепции из проекта РС МКС были исключены специализированные грузовые корабли для доставки крупногабаритных грузов. В течение некоторого времени доставку крупногабаритных грузов для РС МКС осуществлял ОК Space Shuttle, но после 2011 г. такой возможности больше нет.

Отмена проекта НЭП [323ГК и 324ГК, а впоследствии 362ГК и НЭМ (497ГК)] привела к зависимости РС от АС МКС в потреблении электроэнергии, что вместе со значительной задержкой запуска МЛМ привело к уменьшению российской научной программы, в т. ч. с использованием манипулятора ERA .

Решение по переделке практически готового изделия ФГБ-2 в МЛМ вместо продолжения работ по новому универсальному стыковочному модулю (который во многом выполнял аналогичные функции и на который уже был выпущен ЭП) привело к задержке развития РС МКС и некоторым ограничениям по использованию МЛМ.

От редакции: приведённые в статье оценки отражают личное мнение автора.

Список литературы Проектная история создания Международной космической станции

- Space Station Freedom: artist's concept. 1991. Marshall Space Flight Center // Internet Archive: web library. URL: https://archive.org/details/MSFC-9139926 (accessed 05.12.2023).

- Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва. 1946-1996. М.: РКК "Энергия", 1996. 670 с.

- 27КС.0000А-0 Орбитальная станция. Чертеж общего вида.

- 27КСМ.0000-0ВО Интегрированный российский сегмент МКС. Чертёж общего вида.

- Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва на рубеже двух веков. 1996-2001. Королёв: [б. и.], 2001. 1328 с.

- Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва в первом десятилетии XXI века. 2001-2010. М.: РКК "Энергия, 2011. 832 с.