Профессиональная идентичность как компонент репрезентаций карьерной готовности

Автор: Гнедова Светлана Борисовна

Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu

Рубрика: Психология и педагогика

Статья в выпуске: 2 (20), 2015 года.

Бесплатный доступ

Психическая репрезентация - сложный феномен отражения в сознании получаемого индивидом опыта, в том числе связанного с профессиональной деятельностью. В статье рассматриваются уровни профессиональной идентичности студентов в контексте их готовности к построению профессиональной карьеры.

Репрезентация, когнитивные процессы, карьерная готовность, самоидентичность, самоактуализация, личность, студенческий возраст, профессиональная деятельность

Короткий адрес: https://sciup.org/14114075

IDR: 14114075

Текст научной статьи Профессиональная идентичность как компонент репрезентаций карьерной готовности

Феномен репрезентации в современных исследованиях понимается как сложная система воспроизведения полученного опыта, зависящая от актуального состояния индивида — его эмоциональных переживаний, социального окружения, требований момента и обстоятельств. Несмотря на то что понятие репрезентации (лат. repraesentatio, от re и praesetare — представлять) используется в философии и психологии уже долгое время, отсутствует единая позиция, рассматривать ли репрезентацию как содержание психических представлений или же как формат этого отражения; также авторы расходятся во мнениях, можно ли считать «знание» и «репрезентации» тождественными понятиями или следует противопоставлять их, считая «знания» простой суммой известных фактов и определяя «репрезентации» как основу для различных видов когнитивной деятельности, то есть своего рода универсальный компонент всех познавательных процессов — памяти, восприятия, мышления, воображения. Психическая (в некоторых концепциях также используется термин «ментальная») репрезентация имеет отношение к внутренним структурам психики человека и отражает его содержание, в рамках которого заложены индивидуальные представления о картине мира, основанные на способах переработки получаемой информации извне, на восприятии, памяти, внимании и выражаемые в виде когнитивных схем, благодаря которым человек способен познавать окружающую его действительность и собственное «Я» [6]. В исследованиях, которые выполнены в рамках когнитивной психологии, подчеркивается, что репрезентация выражается для каждого человека собственными смысловыми значениями в виде различных символов многообразных форм их проявления [2]. Причем чем более похожи подобные символы у разных людей, тем легче им воспринимать информацию друг друга [4], а значит, приходить к взаимопо- ниманию, что, в свою очередь, является когнитивным объяснением таких феноменов, как симпатия и принятие.

Рассуждая о феномене ментальной репрезентации, Н. Г. Макарова [3] отмечает, что основная ее суть — создание у человека модели мира, с помощью которой он отражает собственную психику во внешнюю реальность. Репрезентация отражается как различные конфигурации форм хранения получаемой извне информации, ее переработки, после чего происходит кодирование и символизация, их обличение каждым индивидом по-своему, в зависимости от апперцепции личности. Более того, ментальные репрезентации воплощаются для каждого в своей собственной интерпретации: в языковой и символической. Автор подчеркивает огромное разнообразие и сложность взаимодействия различных когнитивных механизмов, которые позволяют переработать получаемую из окружающего мира информацию, что ведет к созданию в сознании ментальных образов, каждый из которых видится человеку через призму внутреннего преломления психической жизни личности.

Интересное исследование личностных репрезентаций, проведенное с использованием авторской методики изучения рефлексивного вербального самоотчета Е. В. Рягузовой, показывает роль речи, а точнее — индивидуализированной лексики, выразительных средств языка, отражаемых при помощи речи суждений, в структурировании и отражении интерсубъективного пространства личности [5]. Речь становится средством структурирования персонального опыта, потому как именно в речи в наибольшей степени отражаются ее индивидуально-личностная аутентичность и достоверность ее психической реальности.

Понятие «репрезентации» достаточно широко применяется не только в когнитивной психологии (Г. М. Андреева, Б. Вайнер, С. Плаус; работы Д. В. Ушакова с соавторами и научной школы М. А. Холодной по анализу проблемы ментальных репрезентаций), но и в семантических исследованиях профессиональных стереотипов, образа профессии, профессионального мировоззрения (В. Н. Обносов, 1986; В. В. Овсянникова, 1981; В. Ф. Петренко, 1986 и другие), в зарубежных моделях репрезентаций профессионального опыта (например, Dretske, 1988; Fodor, 1987; Churchland, 1989; Dennett, 1987; Kosslyn, 1980 и др.). Кроме того, ряд эмпирических исследований посвящен непосредственно анализу особенностей профессиональных репрезентаций студентов (например,

А. И. Донцов, Г. М. Белокрылова, 1998). В исследовании Е. А. Семеновой (2012) данное понятие обосновывается как интегральное личностное образование, включающее совокупность образов, обладающих мотивирующей, регулирующей и прогностической функциями деятельности. Автор выделяет три значимых компонента профессиональной репрезентации, касающиеся представлений о профессии и личности профессионала; представлений о себе как будущем профессионале; а также представлений о возможном будущем в профессии.

В исследовании А. С. Седуновой была сформулирована следующая гипотеза: существует индивидуальная вариативность репрезентации и последующей трансляции профессиональногрупповых норм. Эта вариативность может быть реализована на когнитивном уровне (знания о нормах профессиональной этики), рефлексивном уровне (самооценка нормативов качества профессиональной деятельности и отношений), социальном уровне (статус в профессиональном сообществе) [1]. Под индивидуальными репрезентациями нормативов профессиональной деятельности и отношений в проведенном исследовании понимаются результаты индивидуального отражения системы норм и правил, принятых в соответствующем профессиональном сообществе на регламентированном (законы, предписания) и нерегламентированном (образцы деятельности и общения) уровнях, являющиеся элементом профессионального мировоззрения и выполняющие регулирующую и прогностическую функции.

Изучение роли когнитивных и субъективноличностных (в том числе оценочных, мотивационных, индивидуально-типологических) факторов, влияющих на карьерную готовность, позволяет предположить, что существуют особенности отражения индивидом себя как профессионала, себя как субъекта профессиональной деятельности и профессиональных отношений. Каждая новая ситуация, требующая перестройки, переструктурирования имеющегося опыта, переопределения себя в системе отношений, представляет собой конкретный элемент процесса профессиональной идентичности, иначе говоря — характеризует интрапсихические изменения отражения мира в целом и себя как профессионала. Другими словами, готовность к построению профессиональной карьеры (включая необходимость принятия тех или иных решений, касающихся профессиональных отношений и деятельности) предполагает специфическую динамику репрезентаций в сознании про- фессионала особых «образов» — в данном контексте речь идет о более или менее устойчивых компонентах Я-концепции, через которые данный индивид отражает (репрезентирует) себя как профессионала.

Одним из конструктов, приводящих к появлению новых смыслов, новых когнитивных элементов в уже сформировавшейся картине мира, является самоидентичность. Другими словами, каждая ситуация неопределенности возвращает человека к вопросам: «Кто Я?», «Каково мое место в мире?», «Что могу в (этой, конкретной) ситуации сделать я как профессионал?». Наличие клишированных, определенных ответов часто означает отказ от рефлексии собственной позиции; ситуация неопределенности стимулирует творческий поиск, который на каждом витке освоения профессии приводит к более глубокому и сложному понимаю своей личности, своей профессиональной позиции.

В работах Л. Б. Шнейдер [7] идентичность определяется как результат активного рефлексивного процесса, отражающий подлинные представления субъекта о себе, собственном, а не навязанном пути развития и сопровождающийся ощущением личностной определенности, тождественности и целостности, дающей возможность субъекту воспринимать свою жизнь как опыт продолжительности и непрерывности сознания, единства жизненных целей и повседневных поступков, действий и их значений, которые позволяют действовать последовательно. Переживание принадлежности к той или иной группе, единства с каким-либо объектом или субъектом, дополняющее и расширяющее представление о целостности и уникальности собст- венной личности, собственного Я, — другими словами, самоидентичность, — позволяет выделить как отдельный и значимый компонент этого явления профессиональную идентичность.

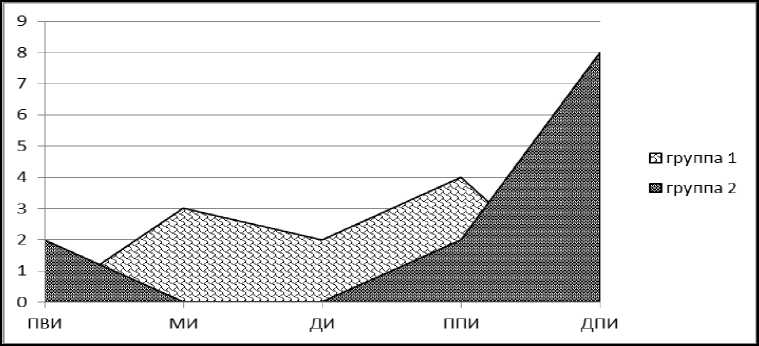

Профессиональная идентичность — это объективное и субъективное единство с профессиональной группой, делом, которое обусловливает преемственность профессиональных характеристик (норм, ролей и статусов) [8]. С целью проверки предположения о возможной связи характеристик идентичности и установок на профессию нами было организовано психологическое эмпирическое исследование на базе Ульяновского государственного университета. Его участниками стали студенты гуманитарных специальностей «Социальная работа» (на графике обозначены как «группа 1») и «Психология» (на графике обозначены как «группа 2») (см. рис. 1). Отметим, что возраст участников исследования немного различается: студенты-психологи — это вчерашние выпускники школ, в среднем от 19 до 21 года, тогда как среди сту-дентов-соцработников есть и выпускники колледжей, и люди, успевшие приобрести некоторый практический опыт; их возраст составляет 19—27 лет.

В исследовании использовалась методика изучения профессиональной идентичности (МИПИ) Л. Б. Шнейдер [8]; на рисунке 1 представлены результаты изучения статусов профессиональной идентичности у студентов.

Использованная психодиагностическая методика позволяет оценить сформированность представлений о себе как о профессионале (т. е. профессиональную идентичность) как соответствие одному из пяти статусов.

Рис. 1. Статусы профессиональной идентичности у испытуемых 1 и 2 групп

Первый — преждевременная идентичность (ПВИ) — характеризует фактически отсутствие самостоятельного определения собственного Я, то есть возникает в тех случаях, когда индивид не делал самостоятельного выбора, регулирует свою активность в соответствии с мнением окружающих. В нашем исследовании профессиональная идентичность данного типа зафиксирована у 16,67 % участников группы 2 (студенты-психологи) и не зафиксирована у представителей группы 1.

Второй по перечислению профессиональный статус — мораторий идентичности (на рисунке обозначен как МИ) — предполагает состояние кризиса, беспокойства, тревоги, связан с временным переживанием себя вне профессиональной деятельности, т. е. некоторый «вакуум» профессиональной идентичности. Такой статус характерен для 33 % участников группы 1 (студенты-соцработники) и не характерен для представителей группы 2.

Третий из профессиональных статусов — диффузная идентичность (ДИ) — характеризует определенную размытость, нестойкость ценностей и убеждений, которые обеспечивают чувство направленности и осмысленности жизни. Диффузная идентичность как показатель зафиксирована у 22 % участников группы 1 и не зафиксирована у участников группы 2.

Псевдопрофессиональная идентичность (на рис. 1 обозначается как ППИ) — стабильное отрицание своей уникальности или, напротив, ее амбициозное подчеркивание с переходом в стереотипию, а также нарушение механизмов идентификации и обособления в сторону гипер-трофированности, нарушение временной связности жизни, ригидность Я-концепции, болезненное неприятие критики в свой адрес, низкая рефлексия. По мнению автора методики, такой статус характерен для индивидов, полностью поглощенных своим социальным статусом, «растворившихся в нем», а следовательно, проявляющих негибкость, косность социальных реакций, низкую рефлексивность, нежелание и, возможно, неумение быстро адаптироваться к меняющимся условиям жизни. Такой статус профессиональной идентичности зафиксирован у 44 % студентов-соцработников и у 16,67 % студентов-психологов.

Достигнутая профессиональная идентичность (ДПИ) — по мнению автора методики, предполагает определенную совокупность личностно значимых для человека целей, ценностей и убеждений, переживающего их как личностно значимые, обеспечивающие ему чувство направленности и осмысленности жизни. Репрезентацией достигнутой идентичности является позитивное самоотношение при положительном оценивании собственных качеств и стабильной связи с социумом, а также полной координации механизмов идентификации и обособления. Такой тип профессиональной идентичности зафиксирован у 67 % студентов-психологов и ни у кого из группы социальных работников. Можно сказать, что данный статус более желателен для личности, чем три указанных ранее, так как сочетается с более позитивным самоотношени-ем и предполагает более адаптивные и активные связи с социумом, позволяющие не только принимать социальные нормы и ценности, но и трансформировать их в личностные смыслы, переживать и реализовывать их как значимые компоненты Я-идентичности.

Таким образом, мы видим, что две группы студентов продемонстрировали совершенно разные «профили» профессиональной идентичности: для студентов-соцработников характерны репрезентации, связанные скорее с низкими статусами профессиональной идентичности и условно положительным, но все же предполагающим не слишком желательный модус поведения статусом псевдопрофессиональной идентичности; в то же время студенты-психологи (группа 2) наряду с псевдоидентичностью и преждевременной идентичностью демонстрируют вполне сложившийся вариант достигнутой профессиональной идентичности. Еще раз отметим, что возраст участников группы 1 немного выше, чем участников группы 2, следовательно, источником различий репрезентации профессиональной идентичности и связанной с ней профессиональной мобильности является не возраст, а некие другие источники. На наш взгляд, этим источником является структурированность профессиональных ожиданий, то есть четкое понимание целей и смыслов профессиональной деятельности, основы которой формируются у студентов в период обучения. Также следует отметить, что обучение психологии, как теоретическое, так и практикоориентированное, предполагает развитие рефлексивности обучающихся, что является важным условием формирования профессиональной позиции и адекватного самоотношения. Возможно, именно этот фактор оказывает наибольшее влияние на осознание своего профессионального статуса.

Следует подчеркнуть, что процесс самоидентификации профессионала и ее результат — достигнутый уровень (статус) идентично- сти — должны рассматриваться не изолированно, а в контексте сложного явления — репрезентации личности профессионала. Возможность постановки новых целей деятельности, рождение новых смыслов собственной профессиональной активности, максимальное раскрытие творческого потенциала индивида — все эти аспекты самоактуализации так или иначе позволяют измениться отражаемой индивидом картине мира, а следовательно, открывают возможности для управления когнитивными и некоторыми субъективно-личностными компонентами репрезентаций карьерной готовности.

-

1. Михайлова И. В., Седунова А. С., Зайцева О. А., Иванова М. А., Хайрудинова Р. И., Силантьев М. С. Индукция суждений в поле коакции. Ульяновск : УлГУ, 2012. 203 с.

-

2. Кильченко О. И. Ментальная репрезентация психологических терминов : дис. … канд. психол. наук. Пермь, 2003. 397 с.

-

3. Макарова Н. Г. Общее представление о ментальной репрезентации человека // Наука и современность. 2013. № 24. С. 191—196.

-

4. Ментальная репрезентация: динамика и структура. М. : Изд-во «Институт психологии РАН», 1998. 320 с.

-

5. Рягузова Е. В. Личностные репрезентации дружеского взаимодействия // Изв. Саратовского ун-та. Новая сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2012. Т. 12, вып. № 2. С. 76—80.

-

6. Цымбалюк А. Э. Ментальная репрезентация жизненных ситуаций в юношеском возрасте : дис. … канд. психол. наук. Ярославль, 2010. 204 с.

-

7. Шнейдер Л. Б. Профессиональная идентичность : моногр. М. : МОСУ, 2001. 272 с.

-

8. Шнейдер Л. Б. Методика изучения профессиональной идентичности. Описание методики цитируется по информации сайта https://sites . google.com/site/test300m/mipi.

Список литературы Профессиональная идентичность как компонент репрезентаций карьерной готовности

- Михайлова И. В., Седунова А. С., Зайцева О. А., Иванова М. А., Хайрудинова Р. И., Силантьев М. С. Индукция суждений в поле коакции. Ульяновск: УлГУ, 2012. 203 с.

- Кильченко О. И. Ментальная репрезентация психологических терминов: дис.. канд. психол. наук. Пермь, 2003. 397 с.

- Макарова Н. Г. Общее представление о ментальной репрезентации человека//Наука и современность. 2013. № 24. С. 191-196.

- Ментальная репрезентация: динамика и структура. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 1998. 320 с.

- Рягузова Е. В. Личностные репрезентации дружеского взаимодействия//Изв. Саратовского ун-та. Новая сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2012. Т. 12, вып. № 2. С. 76-80.

- Цымбалюк А. Э. Ментальная репрезентация жизненных ситуаций в юношеском возрасте: дис.. канд. психол. наук. Ярославль, 2010. 204 с.

- Шнейдер Л. Б. Профессиональная идентичность: моногр. М.: МОСУ, 2001. 272 с.

- Шнейдер Л. Б. Методика изучения профессиональной идентичности. Описание методики цитируется по информации сайта https://sites. google.com/site/test300m/mipi.