Профессионально важные качества сотрудников добровольных студенческих спасательных формирований

Автор: Короченцева Анна Вячеславовна, Бучнева Ольга Олеговна

Журнал: Advanced Engineering Research (Rostov-on-Don) @vestnik-donstu

Рубрика: Социально-экономические и общественные науки

Статья в выпуске: 5 (66) т.12, 2012 года.

Бесплатный доступ

В современном мире люди постоянно становятся свидетелями или участниками чрезвычайных ситуаций, к которым приводят различные техногенные и антропогенные катастрофы, природные катаклизмы и т. д. В связи с этим особую актуальность приобретает поиск ресурсных возможностей специалистов, участвующих в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. К таким ресурсам можно отнести высокий уровень стрессоустойчивости, самообладания или низкую тревожность в различных стрессовых ситуациях. В статье представлено исследование профессионально важных качеств сотрудников студенческого спасательного отряда, описаны их особенности и выраженность.

Профессионально важные качества, готовность к риску, тревожность, стрессоустойчивость, студенческие спасательные отряды

Короткий адрес: https://sciup.org/14249868

IDR: 14249868 | УДК: 316.62

Текст научной статьи Профессионально важные качества сотрудников добровольных студенческих спасательных формирований

Введение. На современном этапе развития общества повышается риск возникновения масштабных катастроф, аварий, бедствий, в связи с чем особую остроту приобретает поиск психологических ресурсов специалистов, участвующих в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а именно — сотрудников пожарно-спасательных формирований. В результате чрезвычайных ситуаций (ЧС) ежегодно в мире погибает около 3 миллионов человек. Материальные потери от ЧС составляют от 50 до 100 миллиардов долларов в год. Специалисты спасательных формирований, ликвидирующие последствия ЧС, подвергаются значительному воздействию стрессогенных факторов. При недостаточном развитии профессионально важных качеств (ПВК) это снижает эффективность спасательной деятельности, приводит к профессиональному выгоранию и психосоматическим нарушениям.

Проблема изучения развития человека в профессии и профессиональной пригодности в отечественной психологии была рассмотрена в работах В. А. Бодрова, К. М. Гуревича, С. Т. Джанерьян, А. Эсера, Е. А. Климова, Ю. П. Поварёнкова, В. Д. Шадрикова [1] и многих других авторов. В то же время на сегодняшний день остаётся много вопросов, касающихся специфики развития и формирования профессионально важных качеств для некоторых видов профессий.

Одной из них является профессиональная деятельность и профессионально важные качества сотрудников спасательных формирований. Несомненно, большой интерес представляет анализ профессионально важных качеств сотрудников студенческих спасательных формирований. Примером такого отряда может служить студенческий спасательный отряд, созданный в Донском государственном техническом университете в марте 2008 года при поддержке Южного регионального центра МЧС России, ГУ МЧС России по Ростовской области и Департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области (ДПЧС РО).

На данный момент это единственный студенческий спасательный отряд на территории Ростовской области. Отряд призван сформировать у его членов сознательность и ответственность в вопросах личной и общественной безопасности, положительное отношение к здоровому образу, умение действовать в чрезвычайных ситуациях, обеспечивая спасение людей, материальных и культурных ценностей, защиту природной среды. Немаловажное значение имеет и возрастная специфика: в студенческом спасательном отряде обучаются студенты от 17 до 22 лет.

Итак, их деятельность, с одной стороны, не является профессиональной в полном смысле слова. С другой стороны, участники студенческих спасательных отрядов могут сталкиваться с та- кими же психологическими проблемами, как и профессиональные спасатели, работающие в экстремальных ситуациях. Именно поэтому, на наш взгляд, психологическое сопровождение для студенческих спасательных отрядов столь же важно, как и для профессиональных спасателей.

Проведение исследований в данной области может опираться на уже имеющиеся работы, посвящённые: посттравматическим стрессовым расстройствам у российских пожарных [2, 3, 4]; влиянию экстремальных условий труда на функциональное состояние пожарных [5, б, 7]; раскрытию различных аспектов адаптации личности к экстремальным условиям, если эти аспекты непосредственно связаны с развитием профессионально важных качеств сотрудников пожарноспасательных формирований [8,9, 10, И]. К сожалению, в представленных исследованиях психологические особенности профессиональной деятельности пожарных и некоторые необходимые им профессиональные качества рассматриваются достаточно изолированно, вне системного изучения изменения личности человека в профессии. Кроме того, в имеющихся исследованиях практически отсутствуют системные описания ПВК членов студенческих спасательных отрядов, не изучаются качества, связанные со специфическим родом их деятельности.

Исходя из вышеизложенного, была сформулирована цель нашего исследования: изучение особенностей профессионально важных качеств сотрудников студенческих спасательных формирований.

В качестве предмета исследования выступили профессионально важные качества сотрудников студенческих пожарно-спасательных формирований.

Мы предположили, что сотрудники студенческих пожарно-спасательных формирований будут обнаруживать отличия в особенностях нервной системы, тревожности, уровня стрессоустойчивости и готовности к риску по сравнению со студентами, не занимающимися данной деятельностью. Для проверки выдвинутой гипотезы мы сформулировали следующие эмпирические задачи.

-

1. Исследовать уровень тревожности сотрудников студенческих спасательных формирований.

-

2. Определить уровень стрессоустойчивости сотрудников студенческих спасательных формирований.

-

3. Проанализировать степень готовности к риску сотрудников студенческих пожарноспасательных формирований.

При выполнении данного исследования использован следующий методический инструментарий.

-

1. Для изучения уровня тревожности мы использовали методику измерения уровня тревожности Тейлора.

-

2. Для определения стрессоустойчивости мы использовали методику определения стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и Раге.

-

3. Для изучения готовности к риску мы использовали методику диагностики степени готовности к риску Шуберта.

В качестве объекта исследования выступили 34 человека в возрасте от 17 до 22 лет. Из них 17 человек — сотрудники студенческих спасательных формирований и 17 человек обычные студенты.

Достоверность полученных данных обеспечивалась путём подсчёта значимости различий по t-критерию Стьюдента. Обработка данных проводилась при помощи компьютерной программы «SPSS 15 for Windows».

Исследование уровня тревожности сотрудников добровольных студенческих спасательных формирований. На первом этапе исследования испытуемым была предложена методика, предназначенная для измерения проявлений тревожности. Рассматриваемая шкала тревожности представляет собой 50 утверждений из Миннесотского многоаспектного личностного опросника (MMPI). Обследуемые должны ответить «да» или «нет». Выбор пунктов для теста осуще- ствлялся на основе анализа их способности различать лиц с «хроническими реакциями тревоги». Тестирование продолжалось 15—30 мин. Результаты исследования оценивались по количеству ответов, свидетельствующих о тревожности.

Полученные данные представлены в таблице 1.

Таблица 1

Показатели средних значений и результаты сравнительного анализа показателей уровня тревожности по t-критерию Стьюдента

|

Группы |

Среднее значение тревожности |

Значение t-критерия |

|

Сотрудники студенческих спасательных формирований |

9,5294 |

-1,313 |

|

Обычные студенты |

12,5882 |

Из таблицы 1 видно, что у сотрудников студенческих спасательных формирований более низкий уровень тревожности. Это означает, что для студентов-спасателей характерно выраженное спокойствие. Это говорит о том, что различные экстремальные ситуации чаще всего не выводят таких людей из равновесия, что, следовательно, позволяет адекватно мыслить в самых сложных ситуациях.

Далее нами был проведён сравнительный анализ показателей уровня тревожности сотрудников студенческих пожарно-спасательных формирований и студентов, не занимающихся данной деятельностью. Для этого нами был использован t-Тест Стьюдента (см. табл. 1).

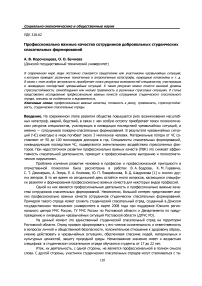

Показатели средних значений выраженности уровня тревожности у сотрудников студенческих спасательных формирований и обычных студентов представлены на рисунке 1.

не занимающихся данной деятельностью: 1 — уровень тревожности спасателей; 2 — уровень тревожности обычных студентов

В результате сравнительного анализа была обнаружена тенденция к большей выраженности тревожности у обычных студентов, чем у членов студенческих спасательных формирований (t = -1,313). Это означает, что студенты-спасатели более спокойны, уверены в себе. Состояние тревоги возникает у них лишь в особо важных и личностно значимых ситуациях. При выполнении своей работы они контролируют ситуацию.

Исследование стрессоустойчивости сотрудников добровольных студенческих спасательных формирований. На этом этапе исследования мы проанализировали степень стрессоустойчивости сотрудников студенческих спасательных формирований. Для этого мы использовали методику определения стрессоустойчивости Холмса и Раге.

Доктора Холмс и Раге (США) изучали зависимость заболеваний (в том числе инфекционных болезней и травм) от различных стрессогенных жизненных событий у более чем пяти тысяч пациентов и пришли к выводу, что психическим и физическим болезням обычно предшествуют серьёзные изменения в жизни человека. На основании своего исследования они составили шкалу, в которой каждому важному жизненному событию соответствует определённое число баллов в зависимости от степени его стрессогенности.

В результате исследования стрессоустойчивости наших испытуемых мы получили следующие данные.

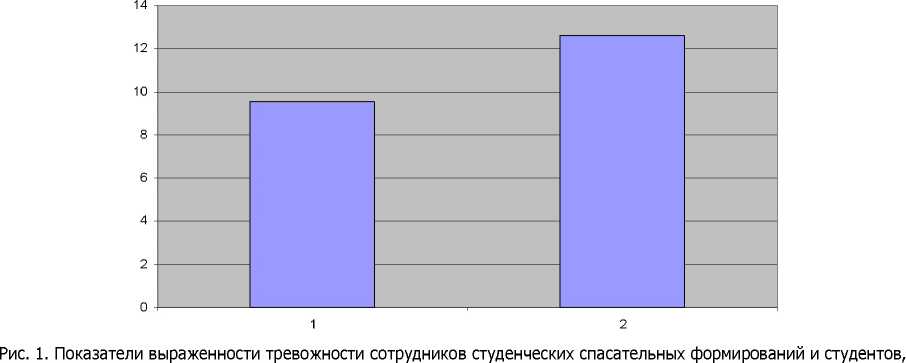

Из рисунка 2 видно, что большинство сотрудников спасательных формирований (75 % испытуемых) имеют высокую и очень высокую степень сопротивляемости стрессу, у 13 % — пороговые значения и у 12 % — стрессоустойчивость низкая (ранимость).

1 — высокая степень сопротивляемости стрессу; 2 — очень высокая степень сопротивляемости стрессу; 3 — пороговая степень сопротивляемости стрессу; 4 — низкая степень сопротивляемости стрессу

Среди студентов, не занимающихся спасательной деятельностью, примерно в равной степени присутствуют испытуемые с очень высокой степенью сопротивляемости стрессу — 35 %, с высокой степенью сопротивляемости стрессу — 30 % и с пороговой степенью сопротивляемости стрессу — 30 %, 5 % испытуемых имеют низкую степень сопротивляемости стрессу (ранимость). Это говорит о том, что сотрудники студенческих спасательных формирований в большей степени, чем обычные студенты, готовы противостоять стрессогенным факторам, сохраняют выдержку, самообладание, работоспособность в стрессовых условиях, выносливы к длительным напряжениям. Исследование готовности к риску сотрудников добровольных студенческих спасательных формирований. На данном этапе исследования испытуемым была предложена методика, позволяющая оценить особенности поведенческих реакций человека в ситуациях, сопряжённых с неопределённостью, опасностью для жизни, требующих нарушения установленных норм, правил. Эта методика обычно рекомендуется при подборе лиц, пригодных для работы в условиях, связанных с риском, может быть использована с целью прогнозирования деятельности работников военных ведомств, служб чрезвычайных происшествий и т. п. Тест состоит из 25 вопросов, на каждый из которых нужно дать один из пяти предлагаемых вариантов ответов: от полного согласия до уверенного «нет». На основании набранных баллов выносится заключение о склонности человека к рискованному поведению. Общее время обследования — около 7 минут.

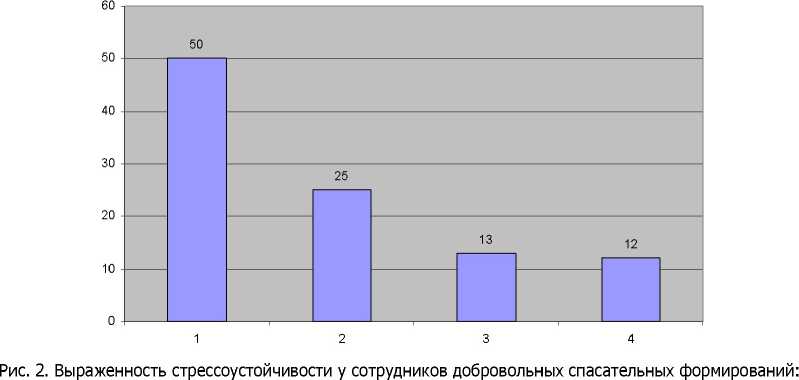

В результате нами были получены следующие данные. На рисунке 3 видно, что 88 % сотрудников студенческих спасательных формирований характеризуются средним уровнем готовности в риску, б % склонны к риску, у б % — низкий уровень готовности к риску. Это говорит о том, что большинство исследуемых спасателей умеют просчитать ситуацию и способны изменять её в соответствии с целями. Данные результаты также могут свидетельствовать о наличии такого яв- ления, как «оправданный риск». Это понятие обычно означает, что субъект способен адекватно оценивать характеристики ситуации и свои возможности.

Для наглядности полученные результаты представлены на рисунке 3.

1 — средний уровень готовности к риску; 2 — низкий уровень готовности к риску;

3 — высокий уровень готовности к риску

Сравнительный анализ показал значимые различия в степени готовности к риску между сотрудниками студенческих спасательных формирований и студентами, не занимающимися данной деятельностью (таблица 2). Было установлено, что у сотрудников студенческих спасательных формирований степень готовности к риску значимо ниже, чем у студентов, не занимающихся данной деятельностью (t = -2,724).

Таблица 2

Показатели средних значений и результаты сравнительного анализа готовности к риску по t-критерию Стьюдента

|

Группы |

Среднее значение готовности к риску |

Значение t-критерия |

|

Сотрудники студенческих спасательных формирований |

39,0000 |

-2,724 |

|

Обычные студенты |

57,5882 |

На наш взгляд, это можно объяснить, с одной стороны, тем, что студенты склонны к немотивированному, неоправданному риску. В обыденной жизни он обычно связывается с интуицией, жизненным опытом и стремлением оправдать негативные поступки. С другой стороны, социальные психологи, изучавшие отношение субъектов той или иной деятельности к риску (мы можем отнести к таким субъектам сотрудников спасательного отряда), отмечают, что при исследовании отношения к риску нельзя ограничиваться объективно заданными характеристиками рискованности ситуации (вероятность успеха или проигрыша). Необходимо учитывать особенности восприятия и оценки степени риска самими спасателями [14]. Эта оценка во многом зависит от субъективного представления о благоприятности условий и собственных возможностях достижения успеха. При высокой оценке собственных способностей и усилий спасатель может субъективно видеть в ситуации меньше риска для себя, чем это представляется внешнему наблюдателю или обычному студенту.

Таким образом, на основании эмпирического исследования профессионально важных качеств сотрудников добровольных студенческих спасательных формирований нами были сделаны следующие выводы.

-

1. Сотрудники студенческих спасательных формирований обладают низким уровнем тревожности. Они не всегда склонны воспринимать угрозу, даже когда она реально существует. Вероятность возникновения конфликтов, срывов, аффективных вспышек в этом случае крайне мала. Низкая тревожность, на наш взгляд, может помогать спасателям в профессиональной деятельности, например, при проведении спасательных работ.

-

2. У большинства сотрудников пожарно-спасательных формирований (75 %) обнаружены высокая и очень высокая степени стрессоустойчивости. Это говорит о том, что они противостоят стрессогенным факторам, сохраняют выдержку, самообладание, работоспособность в стрессовых условиях, выносливы к длительным напряжениям, обладают более высоким потенциалом стойкости.

-

3. Большинство сотрудников студенческих спасательных формирований имеют средний уровень готовности в риску. Это может служить подтверждением того, что они склонны, скорее, к оправданному риску, т. е. грамотно оценивают ситуацию и свои возможности в ней.

Таким образом, проведённое исследование подтвердило выдвинутую нами гипотезу. Действительно, люди, занимающиеся таким сложным и стрессогенным занятием, как спасение, даже если это только начинающие спасатели — студенты, обладают в определённой степени выраженными профессионально важными качествами. Наличие таких качеств может снизить риск возникновения различных психосоматических заболеваний, связанных со специфическими условиями деятельности, а своевременная диагностика позволит наметить пути развития необходимых качеств. Полученные в результате проведённого исследования данные могут быть использованы в практике психологического сопровождения спасателей, для разработки эффективных программ психопрофилактической и психокоррекционной работы, направленной на предупреждение и снижение их нервно-психического напряжения, повышения стрессоустойчивости и улучшения работоспособности.

Список литературы Профессионально важные качества сотрудников добровольных студенческих спасательных формирований

- Шадриков, В. Д. Психология деятельности и способности человека: учеб. пособие, 2-е изд., перераб. и доп./В. Д. Шадриков. -Москва: Издательская корпорация «Логос», 1996. -320 с.

- Василюк, Ф. Е. Психология переживания. Анализ преодоления критических ситуаций/Ф. Е. Василюк. -Москва: 1984. -С. 18.

- Гурвич, И. Н. Социальная психология здоровья/И. Н. Гурвич. -Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 1999. -1023 с.

- Диагностика, профилактика и коррекция стрессовых расстройств среди сотрудников Государственной противопожарной службы МВД России: методические рекомендации, 2-е изд. -Москва: 2001. -256 с.

- Марьин, М. И. Исследование влияния условий труда на функциональное состояние пожарных/М. И. Марьин, Е. С. Соболев//Психологический журнал. -1990. -Т. 11. -№ 1. -С. 102-108.

- Психологический отбор кандидатов на службу в ГПС МЧС России. -Москва: ВНИИПО, 2003. -148 с.

- Самонов, А. П. Психологическая подготовка пожарных/А. П. Самонов. -Москва: Стройиздат, 1982. -С. 6.

- Дёжкина, Ю. А. Развитие профессионально важных качеств сотрудников государственной противопожарной службы МЧС России в процессе профессионализации: автореф. дис. … канд. псих. наук. -Санкт-Петербург.: РГПУ, 2007. -142 с.

- Осипов, А. В. Профессионально важные качества сотрудников пожарно-спасательных формирований на разных этапах профессионального становления: автореф. дис. … канд. псих. наук. -Ростов-на-Дону, 2009. -197 с.

- Шклярук, С. П., Воробьёв, И. А. Психологическое обеспечение лиц, работающих в экстремальных условиях ОВД: метод. пособ./С. П. Шклярук, И. А. Воробьёв. -Санкт-Петербург: СПб ун-т ГПС МЧС России, 2007. -52 c.

- Шленков, А. В. Психологическое обеспечение профессиональной подготовки в образовательных учреждениях МЧС России (концепции, принципы, организационно-методическое обеспечение)/А. В. Шленков//Вестник Санкт-Петербургского института ГПС МЧС России. -2005. -№ 3 (10). -С. 109-115.

- Карпов, А. В. Понятие профессионально важных качеств деятельности/А. В. Карпов//Психология труда. -Москва: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. -352 с.

- Шелепова, Е. С. К проблеме профессионально важных качеств субъекта трудовой деятельности/Е. С. Шелепова. -Тверь: ТГУ, 2007. -С. 35-42.

- Социальная психология/под ред. А. Л. Журавлёва. -Москва: ПЕР СЭ, 2002. -351 с.