Профессиональное мировоззрение: индивидуальные репрезентации и социальная среда

Автор: Седунова Анастасия Сергеевна

Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu

Рубрика: Психология и педагогика

Статья в выпуске: 2 (20), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены итоги авторского исследования феномена атрибуции как фактора формирования особых представлений - структурных компонентов профессионального образа мира. Параметры оценки индивидуальных репрезентаций нормативов профессиональной деятельности и отношений позволяют оценить индивидуальную вариативность репрезентации и последующей трансляции профессионально-групповых норм на когнитивном и рефлексивном уровне.

Атрибуция, индивидуальные репрезентации, профессиональная среда, профессиональное мировоззрение

Короткий адрес: https://sciup.org/14114097

IDR: 14114097

Текст научной статьи Профессиональное мировоззрение: индивидуальные репрезентации и социальная среда

Проблема социального познания актуальна не только для прикладных социально-психологических исследований. Отражение субъектом социальной реальности — важнейший компонент формирования профессиональной компетентности личности, профессионального самосознания и мировоззрения. В психологии труда рассматривается процесс профессионализации, который понимается как многогранный процесс, включающий несколько линий (операциональная сторона, личностное становление, социализация в процессе профессионализации), процесс становления профессионала (Е. А. Климов, А. К. Маркова, Н. С. Пряжников, Э. Ф. Зеер и др.). Неотъемлемым компонентом этого процесса является формирование профессионального мировоззрения. Для анализа специфики профессионального образа мира Е. А. Климов использует ряд понятий, в том числе категорию «гнозис профессионала», которая рассматривается как значимый компонент системной организации психики субъекта труда. Рассматривая факторы формирования профессионального мировоззрения, Е. А. Климов указывает на роль особых представлений — структурных компонентов профессионального образа мира [7]. С одной стороны, эти представления ограничены спецификой профессиональной активности, с другой стороны, отражают объективную и субъективную реальность. Описательные возможности психологических моделей представлений профессионала об окружающей действительности ограничиваются также и ролью индивидуальных особенностей, степенью сформированности рефлексии. Как типологическое, так и индивидуальное, преломляясь через самосознание субъекта деятельности, представляют собой субъективную модель реальности, в которую интегрируются профессиональный опыт, знания и установки.

Социальное познание реализуется в пространстве взаимодействия субъекта с внешним миром. Таким пространством для специалиста становится профессиональная среда [2]. Остановимся на ряде трактовок профессиональной среды. Так, в типологической теории Д. Холланда определение индивидом своего личностного типа на основе сложившихся профессиональных предпочтений и способностей приводит к «приисканию» соответствующей профессиональной среды. Для характеристики этого процесса Дж. Холланд вводит понятие «конгруэнтность», в соответствии с которым разные ти- пы личности требуют соответствующего окружения. О конгруэнтности можно говорить в том случае, когда индивид живет и работает в окружении того же типа, к которому принадлежит и он сам. Типологические особенности личности являются результатом взаимодействия множества факторов: социальных, культурных, личностных. Среди внешних факторов рассматриваются влияние семьи, родителей и других значимых людей, квалификация и опыт предыдущей работы, физическое окружение и т. д. [5].

С точки зрения отечественной научной школы специфика становления профессионала предполагает интеграцию в культурное сообщество с учётом индивидуальных особенностей, требований профессии, особенностей окружающей среды. Современные исследования обосновывают понятие «поликультурная среда», которое понимается как совокупность всех условий жизнедеятельности, в которых осуществляется интеграция общекультурного (на макроуровне), социального и личностного начал [3].

В какой мере среда (профессиональная, социальная) обусловливает формирование профессионального познания и самосознания, профессиональных представлений? Специфику по-ликультурной среды в России обусловливают следующие составляющие: конгломеративность, высокий уровень миграции (межнациональная, сельско-городская), изменение в последний период социальной структуры российского общества.

Эти изменения привели к новым отношениям в профессиональной среде, в частности, увеличению конкурентности, доли стрессовых факторов, ненормированному рабочему дню, а следовательно, эмоциональным и прочим перегрузкам, провоцирующим конфликтность и соматизацию. Например, в исследованиях Ф. Н. Зиат-диновой рассматриваются возможности поли-культурного познания, подчёркивается значимость общечеловеческих ценностных знаний. Результатом поликультурного и общечеловеческого ценностного познания автор считает создание собственного образа «Мира» и образа «Я». Ф. Н. Зиатдинова также формулирует определение поликультурной образовательной среды, которая представляет собой целенаправленное, систематическое выявление и развитие общекультурных — поликультурных компонентов в содержании образования, способствующих формированию единой картины духовно-материального мира и места человека в нем на основе рефлексии, и мотивационно-смысловых ценностных ориентиров [4].

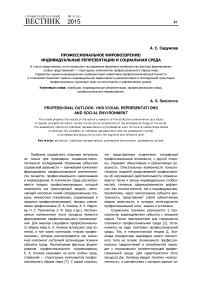

В качестве вывода представим на схеме соотношение понятий «социальное познание» и «гнозис профессионала» (рис. 1).

Социальное познание

Атр и бути в н ы е п р о цессы

И л Ч КЗ И О к о о (D

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Рис. 1. Соотношение понятий «социальное познание» и «гнозис профессионала»

Приём и переработка информации

Сп ецифические черты, отражённые в профессиональной общности

Таким образом, в ходе профессионального познания происходит отражение как непосредственных задач, связанных с предметом деятельности, так и специфических задач профессионального общения, адаптации и развития в профессиональной среде.

Сформулируем тезисно рассмотренные выше теоретические положения.

Во-первых, познание социально по своему происхождению. Знания о социальном мире возникают лишь при условии взаимодействия, общения.

Во-вторых, конкретная социальная среда определяет специфические черты процесса социального познания.

В-третьих, профессиональное знание транслируется и преобразуется в процессе профессионального общения.

В-четвертых, профессионал выступает в роли «наивного» учёного, формируя репрезентации профессиональных представлений о профессиональной деятельности и профессиональной среде на основе полученных знаний и личного опыта. В этом процессе формализованные научные знания дополняются за счёт механизмов приписывания, объяснения, другими словами — атрибуции.

В-пятых, адекватность репрезентаций будет ослаблена за счёт вероятных искажений в процессе их формирования: степени уникальности или типичности проблемы; степени социальной желательности результата; типа атрибуции, позиции субъекта восприятия, стиля когнитивной деятельности. Сложность конструирования репрезентаций может косвенно привести к снижению адаптивности специалиста, развитию профессиональных деструкций личности (см., например, Водопьянова Н. Е., 2009; Никифоров Г. С., 2006 и др.).

В исследованиях научной школы А. А. Деркача разработана акмеологическая концепция развития профессионала. Одна из подсистем профессионализма, рассматриваемая в рамках концепции, — подсистема нормативности деятельности и поведения. Профессионал определяется как субъект деятельности, имеющий высокие эталоны качества профессиональной деятельности и отношений. При этом нравственные нормы являются своеобразной личностной проекцией норм профессионально-групповых и социальных. Авторы определяют профессионально-групповые нормы профессионалов как совокупность правил и требований, вырабатываемых реально функционирующей профессиональной общностью, нормативно не заданных, но иг- рающих роль важнейшего средства регуляции поведения членов данной профессиональной группы, характера их взаимоотношений взаимодействия и общения [1].

В этом понимании профессионально-групповые нормы выполняют функцию стабилизации профессионального сообщества, а также функцию социального контроля. При этом важна позитивная направленность выраженных норм, которая позволит стимулировать развитие личности профессионала, повысить соответствующую мотивацию поведения. Соотношение между деловыми и моральными качествами оценивается современными специалистами не всегда в пользу последних. Об этом свидетельствует ряд исследований, рассмотренных авторами акмеологической концепции развития профессионала.

С другой стороны, однозначная оценка вектора системы нравственной регуляции деятельности и поведения представляется невозможной. Причин несколько:

-

— во-первых, сложность самой подсистемы, требующая введения не одного, а нескольких рядоположенных критериев оценки (например, на уровне базисных компонентов: мотивационного; когнитивного, регулятивного, позиционного, эмоционально-волевого, рефлексивного);

-

— во-вторых, профессионально-групповые нормы вырабатываются реально функционирующей профессиональной общностью, следовательно, существуют достаточно дифференцированные репрезентации одних и тех же норм профессионального взаимодействия на уровне каждого кластера профессионального сообщества;

-

— в-третьих, на формирование системы нравственной регуляции деятельности и поведения оказывают влияние ряд субъективных факторов: ценностная сфера личности, её общая нравственная культура, уровень развития рефлексии, некоторые индивидуально-личностные характеристики.

В пилотажном исследовании А. С. Седуно-вой была сформулирована следующая гипотеза: существует индивидуальная вариативность репрезентации и последующей трансляции профессионально-групповых норм [6]. Эта вариативность может быть реализована на когнитивном уровне (знания о нормах профессиональной этики), рефлексивном уровне (самооценка нормативов качества профессиональной деятельности и отношений), социальном уровне (статус в профессиональном сообществе). В качестве дополнительной переменной были рассмотрены атрибутивные характеристики возможных слож- ностей соблюдения (причин нарушения) профессиональных норм в рамках реальной профессиональной деятельности. Теоретической основой исследования стали работы Г. М. Андреевой, Б. Вайнера, С. Плауса по проблемам социального познания и теории атрибуции, Е. А. Климова, А. А. Деркача, Н. С. Пряжникова и И. В. Вачкова по проблемам профессионального развития специалиста, в том числе специалиста-психолога, а также ряд авторефератов, посвященных проблеме ментальных репрезентаций, основанных на модели М. А. Холодной и др.

Под индивидуальными репрезентациями нормативов профессиональной деятельности и отношений нами понимаются результаты индивидуального отражения системы норм и правил, принятых в соответствующем профессиональном сообществе на регламентированном (законы, предписания) и нерегламентированном (образцы деятельности и общения) уровнях, являющиеся элементом профессионального мировоззрения и выполняющие регулирующую и прогностическую функции.

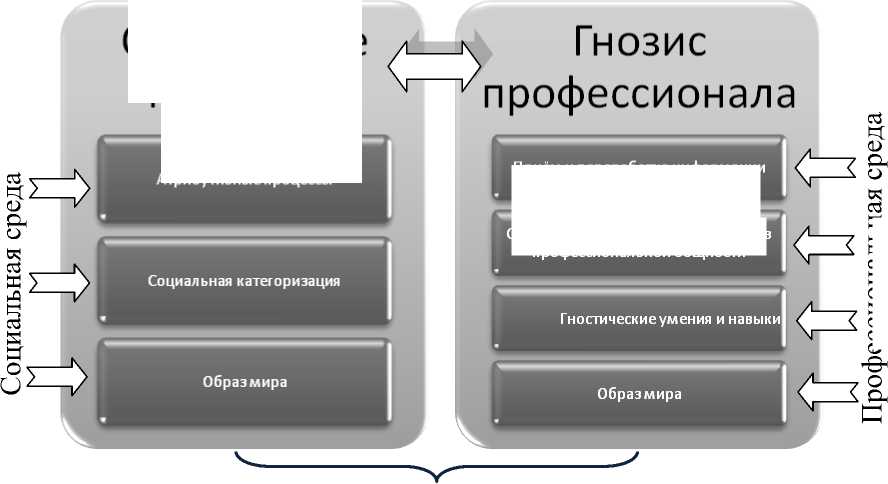

Параметры оценки индивидуальных репрезентаций нормативов профессиональной деятельности и отношений: дифференцированность

(разнообразие описаний и их детализация); валентность (позитивная / негативная / нейтральная); Я-отнесённость репрезентаций.

Рассмотренные параметры позволяют оценить индивидуальную вариативность репрезентации и последующей трансляции профессионально-групповых норм на когнитивном уровне (параметр дифференцированности), рефлексивном уровне (параметры валентности и Я-отнесённости). На социальном уровне (статус специалиста в профессиональном сообществе) оценка может быть затруднена в связи с неоднозначностью такого рейтинга.

К внутреннему типу атрибуции были отнесены ответы, где в качестве причины события называют только себя или себя наряду с другими людьми; ответы с указанием в качестве причины события других людей или обстоятельств, без каких-либо указаний на себя, рассматривались как относящиеся к внешнему типу атрибуции. Основой для выделения типов стала классификация Б. Вайнера (внутреннее — внешнее; стабильное — нестабильное; контролируемое — неконтролируемое).

Общая картина показателей исследования представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Индивидуальные репрезентации и тип атрибуции

Для первичного анализа нами были изучены репрезентации высокостатусных представителей психологического профессионального сообщества и представителей со средним статусом. Сравнительный анализ осуществлялся на основе контент-анализа интервью. Подбор интервью осуществлялся по двум критериям: во-первых, наличие научной школы или научного направления под руководством автора (для высокостатусной группы), во-вторых, не вполне академический формат издания, позволяющий давать как научно-профессиональную, так и личную оценку обсуждаемой проблеме («Психологическая газета», журнал «Школьный психолог» и др.). Результаты оценивались методами описательной статистики и критерия углового преобразования Фишера.

Наиболее сложной оказалась оценка разнообразия репрезентаций. Свыше 50 % работ получили низкий уровень. Причина может заклю- чаться в широкой тематической направленности статей. Обсуждение профессиональных нормативов не являлось основной темой рассматриваемых интервью.

Детализированность проявлялась в обсуждении, оценке, сравнении профессиональных норм и правил. Результаты процентного соотношения интервью: в группе с высокой детали-зованностью репрезентаций — 81 %, средней — 19 % и низкой — 0 %. Значимые различия между двумя группами по данному критерию не выявлены.

Следующий критерий — валентность — 50 % интервью содержат ярко выраженную положительную валентность репрезентаций. В то же время 81,25 % интервью содержат описания проблем, трудностей, связанные с профессиональной деятельностью и профессиональным общением психолога, в том числе напрямую обсуждаются проблемы выполнения профессиональных норм. Приведём результаты оценки (подсчитывался критерий углового преобразования Фишера для двух связанных выборок — с положительной и отрицательной валентностью): φ* = 1,906 для p < 0,05, что означает значимо преобладающую представленность репрезентаций с негативной валентностью. Фокусировка на насущные проблемы отражена в равной степени в работах психологов с различным профессиональным статусом (различия незначимы).

Далее, исследование выявило, что в группе с выраженной позитивной валентностью доминирует внутренний тип атрибуции: φ* = 4,048 для p < 0,01. Полученные результаты отражают представления о мотивации достижения и её взаимосвязи с каузальными процессами (см.: Б. Вайнер, Г. М. Андреева и др.).

Основные результаты исследования показали, что статусное положение в профессиональном сообществе в меньшей степени связано с типом атрибуции, чем индивидуальные особенности репрезентаций специалиста.

Однако полученные оценки носят предварительный характер. Нам представляется перспективным дальнейшее изучение проблемы.

В качестве значимого аспекта, не затронутого в рамках настоящего проекта, мы рассматриваем изучение психологических феноменов, детерминирующих внутриструктурные связи между компонентами Я-концепции и типами жизненных представлений, репрезентированных как на уровне мировоззрения, так и на личностном уровне и определяющих стратегии профессионального и жизненного самоопределения специалиста. Теоретический и эмпирический анализ субъектно-деятельностных, личностных характеристик и особенностей репрезентаций жизненных представлений в структуре профессиональной идентичности молодого специалиста позволит определить субъективные предпосылки выбора ролевых моделей, разрешения жизненного и профессионального кризиса и выбора траекторий личностно-профессионального развития, в том числе на основе рефлексивной и регуляционной функций Я-концепции в современных условиях.

-

1. Деркач А., Зазыкин В. Акмеология : учеб. пособие. СПб. : Питер, 2003. 256 с.

-

2. Александрова Е. В., Емельяненкова А. В. Особенности развития личности в профессиональной среде на разных этапах профессионализации // В мире научных открытий. 2014. № 3.3(51). С. 1498—1507.

-

3. Ерина Л. С. Проектирование познавательной среды для выпускников общеобразовательной школы в системе дополнительного образования : дис. ... канд. пед. наук. Карачаевск, 2006. 204 с.

-

4. Зиатдинова Ф. Н. Поликультурное образование учащихся младших классов в национальной школе : автореф. дис. … канд. пед. наук. Ижевск : ИПК БГПУ, 2006. 22 с.

-

5. Ильин Е. П. Дифференциальная психология профессиональной деятельности. СПб. : Питер, 2008. 432 с.

-

6. Михайлова И. В., Седунова А. С., Зайцева О. А., Иванова М. А., Хайрудинова Р. И., Силантьев М. С. Индукция суждений в поле коакции. Ульяновск : УлГУ, 2012. 203 с.

-

7. Климов Е. А. Психология профессионала. М. : Изд-во «Институт практической психологии» ; Воронеж : НПО «МОДЭК», 1996. 400 с.

Список литературы Профессиональное мировоззрение: индивидуальные репрезентации и социальная среда

- Деркач А., Зазыкин В. Акмеология: учеб. пособие. СПб.: Питер, 2003. 256 с.

- Александрова Е. В., Емельяненкова А. В. Особенности развития личности в профессиональной среде на разных этапах профессионализации//В мире научных открытий. 2014. № 3.3(51). С. 1498-1507.

- Ерина Л. С. Проектирование познавательной среды для выпускников общеобразовательной школы в системе дополнительного образования: дис.. канд. пед. наук. Карачаевск, 2006. 204 с.

- Зиатдинова Ф. Н. Поликультурное образование учащихся младших классов в национальной школе: автореф. дис.. канд. пед. наук. Ижевск: ИПК БГПУ, 2006. 22 с.

- Ильин Е. П. Дифференциальная психология профессиональной деятельности. СПб.: Питер, 2008. 432 с.

- Михайлова И. В., Седунова А. С., Зайцева О. А., Иванова М. А., Хайрудинова Р. И,. Силантьев М. С. Индукция суждений в поле коакции. Ульяновск: УлГУ, 2012. 203 с.

- Климов Е. А. Психология профессионала. М.: Изд-во «Институт практической психологии»; Воронеж: НПО «МоДэК», 1996. 400 с.