Профессиональное становление и политическая карьера в России

Автор: Ольга Викторовна Крыштановская, Наталия Николаевна Мещерякова

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Управление развитием человеческого потенциала

Статья в выпуске: 4 т.16, 2024 года.

Бесплатный доступ

Введение: является ли политика самостоятельной профессиональной позицией в социуме или это метапрофессия – дискуссия, берущая свое начало в творчестве М. Вебера. Цель: выявить, представители каких профессий и почему более востребованы в управленческой элите. Методы: биографический анализ, эмпирической базой для которого стали биографии 800 членов политической элиты трех уровней власти и который должен показать, какие лифты социальной мобильности вознесли их на вершину. Была отобрана группа в составе 312 человек, как бюрократов, так и электократов, чье восхождение было связано с первоначальной успешной профессиональной карьерой. Результаты: анализ карьерных траекторий этой группы показал, какие сферы профессиональной деятельности являются трамплинами во власть, а какие организации – драйверами. Установлено, что 39 % членов истеблишмента, прежде чем делать карьеру во властных структурах, добились значимых успехов в своей профессии. Но карьерный бэкграунд различается в зависимости от ветви власти и уровня ее организации. Выводы: на федеральном уровне среди представителей исполнительных структур доминируют управленцы, экономисты и юристы. Также здесь значительна доля силовиков для обеспечения внутреннего порядка и внешней безопасности и инженеров для реализации национальных проектов. Через законодательные собрания регионального уровня продвигают свои интересы предприниматели. Уровень местного самоуправления наполняется успешными инженерно-техническими работниками, главным образом из сфер жилищно-коммунального хозяйства и строительства, а также работниками из социально значимых сфер: образования и здравоохранения.

Межпрофессиональная стратификация, внутрипрофессиональная стратификация, бюрократия, электократия, сферы-трамплины, организации-драйверы, карьерный трек

Короткий адрес: https://sciup.org/147247360

IDR: 147247360 | УДК: 316.334:44 | DOI: 10.17072/2218-9173-2024-4-608-625

Текст научной статьи Профессиональное становление и политическая карьера в России

,

,

Невсепрофессииравнымобразомвостребованывовласти. Почемутакпро-исходит, исследовал в своих работах по социальной стратификации и мобильности П. А. Сорокин. Ученый писал, что «определенные классы профессий всегда составляли верхние социальные страты, в то время как другие профессиональные группы почти всегда находились у основания социального конуса» (Сорокин, 1992, с. 353). Стратификацию на основе квалификации он рассматривал в двух основных формах – как меж- и внутрипрофессиональ-ную. Суть исследовательской проблемы для него состояла в том, чтобы найти универсальный принцип, лежащий в основе дифференциации (Сорокин, 1992, с. 354). Социально значимыми профессиями ученый назвал те, что связаны с функциями организации и контроля группы. Поскольку профессиональный критерий наряду с экономическим и политическим он считал основным при выборе элит, назовем его подход к ранжированию функциональным: элитой становятся те специалисты, которые выполняют значимые роли в обществе, связанные с организацией и контролем. Но чтобы социальный лифт вытянул специалиста наверх, тот предварительно должен проявить внутри-профессиональную мобильность. П. А. Сорокин выделяет три статусных уровня внутри каждой группы: высший – предприниматели, или хозяева; второй – служащие высшей категории (члены совета директоров и наблюдательных советов корпораций, директора, другие топ-менеджеры и т. д.); третий – наемные рабочие (Сорокин, 1992, с. 359). Ученый писал, что профессиональная стратификация от группы к группе и от одного периода времени к другому подвержена флуктуации, то есть отклонению от средних значений, но не принципиальному изменению диспозиции.

Если П. А. Сорокин прав в долговременной перспективе, то, изучая профессиональную подготовку и карьерные треки современной российской политической элиты, мы должны обнаружить, как наиболее успешные представители своих профессий из числа предпринимателей и служащих переходят во власть; причем не любых профессий, а преимущественно тех, которые связаны с функциями, значимыми для социума, главным образом с организацией и контролем.

В своей статье мы рассматриваем политику как метапрофессию, несмотря на авторитет М. Вебера, который еще столетие назад реконструировал типы профессиональных политиков (Вебер, 2018). К политической деятельности в университетах не готовят, в российских по крайней мере (Мещерякова и Крыштановская, 2023, с. 152). Но представители некоторых профессий более востребованы в политике, чем других. Каких и почему – ключевой вопрос данного исследования. Кроме того, мы ожидаем выявить сферы профессиональной деятельности, которые повышают вероятность перехода в органы власти. Соединив профессиональную подготовку и область деятельности, мы построим типовые карьерные треки представителей правящей элиты.

Итак, у власти есть профессиональное лицо. Какое оно?

МЕТОДОЛОГИЯ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ) ИССЛЕДОВАНИЯ

Востребованность анализа биографических данных политических лидеров Дэниел Крчмарик с коллегами объясняют тем, что опыт формирует убеждения и поведение. Биография политика может влиять на стиль руководства и принимаемые решения. Навыки и компетенции, которые сформировались в профессиональной сфере, определяют приоритеты внимания. Например, предыдущая профессия лидера может рассматриваться им как более важная, что приводит к непропорциональному вложению ресурсов для обеспечения роста и благополучия данной сферы, включая кооптацию специалистов из этой области во власть (Krcmaric et al., 2020, p. 136). И наоборот, непредставленность каких-то специалистов в элите может создать проблемы для отрасли.

Ник Робинсон в работе 2017 года на американском материале прослеживает относительное умаление значимости политиков-юристов, доля которых в обеих палатах парламента всегда была доминирующей). Если в середине XIX века почти 80 % членов Конгресса были юристами, то к 1960-м годам их стало менее 60 %, а к 2016 году – менее 40 %. Автор утверждает, что снижение электоральной активности юристов во многом является результатом изменений в само́й юридической профессии, а также новой электоральной конкуренции, в частности со стороны формирующегося специализированного политического класса. Робинсон прослеживает, как меняются законодательные инициативы и качество принимаемых решений в связи со снижением доли юристов-профессионалов, и его это беспокоит, поскольку именно юристы традиционно являются защитниками верховенства закона в политике (Robinson, 2017, p. 659).

Биографические и даже лонгитюдные исследования элиты в мировой социологии развиваются по разным направлениям. Масштабным является исследование, проведенное на основе биографических данных Global Leadership Project (GLP). Оно реконструирует характеристики мировых лидеров по большинству стран мира. Авторы выявили переменные модели латентного класса, чтобы получить эмпирическую типологию политических лидеров (Gerring et al., 2019). Данные о профессиональной подготовке политиков позволили социологу из Дублина А. Батуро выстраивать возможные траектории их карьеры не только внутри политического поля, но и вне его (Baturo, 2017). Ученые из США проводят параллели между профессиональным образованием лидеров развивающихся стран, получивших его в западных университетах, и проводимой ими внутренней политикой на родине (Gift and Krcmaric, 2017). Китайские исследователи делают интересные выводы о востребованности лидеров с экономическими или военными компетенциями в зависимости от текущей политической ситуации (Yu and Jong-A-Pin, 2016). Частным примером лонгитюдного исследования элиты можно считать знаменитое “Triumphs of experience: The men of the Harvard grant study”, 85-летнее исследование студентов Гарварда, затрагивающее, в том числе, элитные семьи Америки, например, Кеннеди (Vaillant, 2012).

П. А. Сорокин одним из первых сформулировал функциональный подход к определению элиты: она выполняет особо значимые для общества роли. Второй заметный подход можно назвать ресурсным, и он представлен большим количеством авторитетных авторов. Этот подход подразумевает, что власть сосредоточена в руках тех, кто обладает наиболее значимыми ресурсами и поэтому управляет даже если не напрямую, то через наемную бюрократию или профессиональных политиков. Примером может выступать классическая книга Уильяма Домхоффа, автора плюралистической теории элит, о том, кто правит Америкой (Domhoff, 1967). Этот подход разделял и оппонент Домхоффа Элмер Эрик Шаттшнайдер, доказывавший, что система давления смещена в пользу наиболее образованных и наиболее обеспеченных членов общества и что в итоге власть – это ресурс меньшинств (Schattschneider, 1960). Вильфредо Парето, автор теории циркуляции элит, считал людей интеллектуально и психологически не равными друг другу, но реальность состоит в том, что унаследованное богатство, семейные связи и т. п. препятствуют свободному перемещению индивидов по общественным ступеням, так что те, кто носит ярлык элиты, и те, кто обладает наивысшими способностями, как правило, расходятся в большей или меньшей степени (Pareto, 1935, с. 1563).

Функциональная классификация ближе подводит нас к пониманию, почему те или иные группы профессионалов востребованы в российской власти, а другие нет. К тому же, переходя на отечественное политическое поле, мы понимаем, что здесь нет «старых семей», подобных Кеннеди, в которой все политики и все юристы. Для анализа политической элиты посткоммунистических стран Б. Мадьяр и Б. Мадлович выдвинули оригинальную концепцию о том, что здесь создается клиентарная пирамида, чей средний уровень составляют две социальные группы, которые авторы предложили называть «служилые дворяне» и «придворные поставщики» (Мадьяр и Мадлович, 2022, с. 409–417). «Трансформация институциональной структуры в посткоммунистических странах подгоняется под эти клиентарные группы», – пишут специалисты (Мадьяр и Мадлович, 2022, с. 411).

Как же обстоит дело в России? Какие профессионалы находятся в ней у власти? И кто ближе к российской действительности – Питирим Сорокин с его моделью «управленцев и контролеров» или Мадьяр и Мадло-вич, «служилых дворян» которых мы можем сопоставить с бюджетниками-бюрократами, а «придворных поставщиков» – с предпринимателями, близкими к власти и получающими прибыли именно из-за этой близости?

Анализом профессиональных статусов правящей элиты в российской социологии занимается Д. Б. Тев. Им установлен источник рекрутирования в федеральные министерства экономического профиля (Тев, 2022), в Государственную Думу (Тев, 2017), а кроме того, уже в составе коллектива авторов изучены бассейны рекрутирования региональной административной элиты (Быстрова и др., 2021).

Отход от технократического образования в пользу экономического и юридического у региональной элиты отмечен в исследовании (Колесник, 2019). Отличия молодого поколения элитариев от старших коллег изучает И. С. Пали-тай. В частности, он обращает внимание на аффилированость представителей истеблишмента «с крупными корпоративными игроками, из-за чего усиливается роль патрон-клиентских отношений и сетевого менеджмента» (Палитай, 2020, с. 113). Карьерные треки региональной элиты с учетом профессиональной подготовки рассматривает коллектив саратовских социологов (Покатов и др., 2018). Также профессиональные лифты элиты изучаются Н. А. Юшкиной (Юшкина, 2020).

Наше исследование объединяет все политические группы высшего эшелона власти и распространяется на региональных и муниципальных лидеров. Оно является масштабным и многомерным.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В своем исследовании мы отталкивались от идеи, что для значительной доли политической элиты путь наверх начался в профессиональной сфере. Чтобы доказать это предположение и выделить профессиональные сферы, которые больше других поставляют во власть своих делегатов, мы изучили биографии членов истеблишмента. Мы допускали, что траектории восходящей мобильности могут не совпадать у бюрократии (часть элиты, назначаемая на должности) и электократии (выборные позиции во власти). В работе первых ценится профессионализм, умение работать в команде, лояльность и т. д. Публичная политика требует несколько иных компетенций: доминантности, умения вызывать аттракцию, ораторских навыков.

Поставленная задача требовала эмпирического подкрепления. Для ее решения мы изучили 800 биографий членов политической элиты всех уровней власти, ее законодательной и исполнительной ветвей, охватив максимальное число регионов.

– Уровень федеральной власти представляют 300 политиков: 145 деятелей исполнительной ветви власти, 155 – законодательной. В качестве первых отобраны заместители председателя Правительства Российской Федерации, первые лица и их заместители из подотчетных Правительству Российской Федерации министерств и ведомств и чиновники из руководства Администрации Президента Российской Федерации. Законодательную власть представляют депутаты Государственной Думы седьмого созыва.

– Уровень региональной власти содержит 400 биографий членов истеблишмента – политиков из следующих субъектов Российской Федерации, входящих во все восемь федеральных округов: Карачаево-Черкесской Республики, Республики Саха, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Чеченской Республики, Астраханской области, Воронежской области, Еврейской автономной области, Калининградской области, Красноярского края, Ленинградской области, Тюменской области, Хабаровского края, Ханты-Мансийского автономного округа. Из них 173 человека – репрезентанты исполнительной ветви власти, занимающие должности первых лиц и их заместителей в правительствах, администрациях и министерствах; 227 – депутаты в региональных законодательных собраниях.

– Поиск биографий политиков муниципального уровня оказался самым сложным из-за отсутствия публичных данных. В итоге были отобраны 100 человек, занимающие должности глав муниципалитетов.

Вся биографическая информация была формализована, закодирована и введена в специально созданную для данного проекта базу данных в программе MS Excel, которая в дальнейшем обрабатывалась в IBM SPSS Statistics.

Работая с эмпирическим материалом, мы искали те профессиональные факторы, которые могли стать определяющими в карьерах информантов и как политиков. Мы выявили в биографиях два ключевых момента, которые назвали «точкой старта» и «точкой входа». Под первой подразумевается профессиональная позиция человека, с которой он перешел во властные структуры, под второй – стартовая позиция его политической карьеры. Политик может начинать и с высокого входа, когда он сразу становится руководителем структурного подразделения или его заместителем (так происходит с директорами и топ-менеджерами компаний), но его стартовая позиция может определяться как средняя, а также низкая.

Даже если человек уже в юные годы решает, что в будущем станет политиком, он начинает с выбора профессии и образования. Обычно политиками (в широком смысле, включая как публичную сферу, так и бюрократию) становятся люди, которые предварительно достигли успехов в профессиональных областях. Поэтому интересно проанализировать, откуда люди пришли во власть, какой опыт они получили в начале карьерного пути, благодаря каким сферам-трамплинам легче всего «прыгнуть» в элиту.

При идентификации респондентов по профессиональному признаку нами учитывались следующие параметры: полученное профессиональное образование, сфера и организация, в которой трудился респондент непосредственно перед вхождением во власть. Следующим шагом стали классификация и группировка профессиональных позиций.

Образовательный бэкграунд

Не удивительно, что российская политическая элита, как показывают наши замеры, является одной из самых образованных общностей в структуре российского социума. Высшее образование получили 99,5 % ее представителей. Распространенной практикой является наличие двух дипломов вуза (39,6 %) и даже трех (19,0 %). Кандидатские и докторские диссертации защитили 20,4 % респондентов. Но не любое высшее образование способствует успешному развитию политической карьеры. Значение имеет и характер образования, и рейтинговая репутация вуза (Крыштановская и Лавров, 2023, с. 141–142). В ходе биографического анализа было установлено, что политическим олимпом востребованы специалисты нескольких квалификационных групп. 31,3 % элитариев получили образование в сфере менеджмента и государственного и муниципального управления. Следом с близким результатом идут обладатели дипломов по экономике (28,6 %) и юриспруденции (28,2 %). По-прежнему востребованы инженеры (22,0 %), которые доминировали в советское время. Далее следует группа специальностей, классифицированная нами как военное и специальное образование (9,9 %). Исходя из полученных данных, можно утверждать, что в политике почти не востребованы математики, физики, химики, врачи, педагоги, музыканты и ряд других профессионалов.

Понять, почему так происходит, позволяет функциональный подход, предложенный П. А. Сорокиным. Исполнительная власть федерального уровня прогнозирует, планирует и контролирует реализацию основных национальных программ и проектов развития, обеспечивает правовую основу функционирования всех сфер общественной жизни, перераспределяет доходы бюджета для выравнивания уровня жизни населения и реализации принципа социальной справедливости и др.1 Для достижения целей ей необходимы юристы, экономисты, специалисты по государственному и муниципальному управлению . Государственная функция обеспечения безопасности внутри страны и ее границ предполагает наличие в элите силовиков . Исторически сложилось, что перед Россией периодически встает задача форсированной технологической модернизации. Индустриализация привела в исполнительную власть инженеров ; цифровизация, мы предполагаем, кооптирует IT-специалистов . Для российских властей разных периодов вообще характерен технократический подход, поэтому профессионалов инженерно-технического профиля всегда было много (Крыштановская, 1989).

Но власть не единственный коллективный актор, определяющий, кто будет в ней представлен. Мы полагаем, что такие акторы есть и на другом конце отрезка социальных взаимодействий. Это организации и целые профессиональные сферы, которые стремятся продвинуть в истеблишмент своих резидентов для лоббирования отраслевых и корпоративных интересов. Мы докажем это, сравнив профессиональный бэкграунд российских бюрократов и электократов.

Путь наверх

В таблице представлены профессиональные сферы, из которых члены правящей элиты непосредственно перешли в законодательную или исполнительную власть.

Таблица / Table

Основные профессии до входа в политические структуры в зависимости от ветви власти*, % / Main professions before entering political structures, depending on the branch of government, %

|

Основная профессия |

Всего (n = 700) |

Исполнительная власть (n = 318) |

Законодательная власть (n = 382) |

|

Экономисты (n = 107) |

15,3 |

19,8 |

11,5 |

|

Инженеры (n = 99) |

14,1 |

13,8 |

14,4 |

|

Предприниматели (n = 82) |

11,7 |

4,1 |

18,1 |

|

Учителя, преподаватели (n = 70) |

10,0 |

9,4 |

10,5 |

|

Юристы (n = 62) |

8,9 |

11,3 |

6,8 |

|

Аппаратчики (n = 47) |

6,7 |

1,6 |

11,0 |

|

Силовики (n = 46) |

6,6 |

7,9 |

5,5 |

1 См.: Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года [Электронный ресурс]: утв. Правительством Рос. Федерации от 29.09.2018 № 8028п-П13. URL: (дата обраще-ния:20.03.2024).

|

Основная профессия |

Всего (n = 700) |

Исполнительная власть (n = 318) |

Законодательная власть (n = 382) |

|

Врачи (n = 27) |

3,9 |

4,1 |

3,7 |

|

Журналисты (n = 21) |

3,0 |

1,3 |

4,5 |

|

Другие профессии (n = 41) |

5,8 |

5,0 |

6,4 |

|

Нет профессионального опыта до работы в политических структурах (n = 90) |

12,9 |

19,2 |

7,6 |

|

Нет информации об основной профессии (n = 8) |

1,1 |

2,5 |

0,0 |

|

Всего (n = 700) |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

Примечание: * – представители выборки без муниципального уровня публичной власти.

Источник: составлено авторами.

Экономистов, юристов и силовиков больше в управленческих структурах, чем в законотворческих, несмотря на значимость правоведов для последних. А вот предприниматели значительно чаще встречаются в парламенте.

Д. Б. Тев доказывает, что именно предпринимательство является эффективным лифтом в политику. Согласно его данным, федеральная экономическая бюрократия имеет профессиональные корни из бизнеса или административной системы (Тев, 2022, с. 125–126).

У наших исследований эмпирическая база шире: мы изучили профессиональный опыт не только членов экономического блока правительства, но и федеральной бюрократии в целом, а также депутатов обеих палат Федерального Собрания Российской Федерации. По всей совокупности лиц, которых можно отнести к политической элите страны, только 25 % пришли на государственную службу из бизнеса. Исследованием установлено, что бизнес, заинтересованный в тесных контактах с руководителями наиболее влиятельных госструктур, в первую очередь делегирует своих резидентов в законодательные собрания разного уровня и только во вторую – в бюрократические структуры. Возможность лоббирования своих интересов на законодательном уровне, обладание достаточными для организации электоральных мероприятий финансовыми ресурсами, известность и наличие влияния в определенных кругах делают вход в эту ветвь предпочтительной для предпринимателей. Также стимулировать их интерес может получение депутатской неприкосновенности.

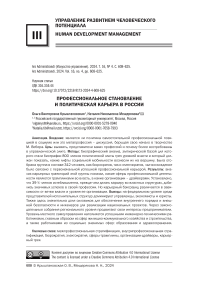

На рисунке 1 представлено распределение элитариев разных профессиональных групп по уровням власти. Поскольку в исследовании было выделено несколько типов социальных лифтов (образовательный, партийный, общественный), то здесь отражены лишь те электократы и бюрократы, чей путь наверх мы определили через профессиональный лифт. Они состоялись сначала как специалисты, затем вошли в управленческую элиту. По этому критерию из 800 биографий были отобраны 312.

федеральный уровень региональный уровень муниципальный уровень

предприниматели

Рис. 1. Основные профессии-поставщики кадров в элиту трех уровней власти, % / Fig. 1. The main professions that supply personnel to the elite of three government levels, %

Источник: рисунки 1–3 выполнены авторами.

В субъектах Российской Федерации элитарии почти на треть (32,9 %) состоят из предпринимателей, или, как назвал их П. А. Сорокин, «хозяев», чья деятельность заключается в организации и контроле своего «дела» и своих работников (Сорокин, 1992, с. 281). Это элитные группы внутри своих профессиональных сообществ. На региональном уровне их доля во власти чувствительно выше, чем на федеральном. К аналогичным выводам пришел коллектив авторов из Санкт-Петербурга. Коллеги пишут о том, что именно регионы открывают бизнесу двери в политическую элиту и способствуют рекрутированию во власть (Даугавет и др., 2016).

На муниципальном уровне тоже много предпринимателей, но самую весомую долю здесь составляют инженеры (44,4 %). Своим исследованием мы обнаружили, что огромную роль в формировании региональных элит стали играть инфраструктурные предприятия, которые продвигают свои интересы. Особое внимание они проявляют к легислатурам всех уровней, где распределяются бюджетные деньги. На региональный уровень их представители проходят без труда, а вот на федеральном упираются в аналог «стеклянного потолка», но уже для бизнеса. Области деятельности, из которых выходят электократы и бюрократы, мы назвали сферами-трамплинами, а организации – драйверами.

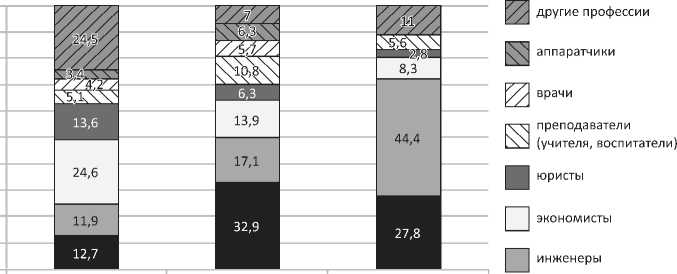

Сферы-трамплины

На рисунке 2 видно, что специалисты из строительной отрасли и ЖКХ имеют самые высокие шансы пополнить ряды политической элиты регионального и муниципального уровней. В субъектах Российской Федерации вкупе с промышленниками они составляют 25,3 % истеблишмента, а в муниципалитетах – больше половины (52,8 %).

На федеральном уровне профессиональная палитра более разнообразна, чем на двух нижних. Особенно это актуально для законодательной власти. Здесь можно встретить и спортсменов, и космонавтов. Но среди прочих

Рис. 2. Профессиональные сферы-трамплины политической карьеры для уровней власти, % /

Fig. 2. Professional areas – political careers springboards for government levels, %

драйверов на первое место выдвинулись финансовые структуры (10,2 %). Основные организации-поставщики кадров здесь крупные банки: ВТБ, Сбербанк, Россельхозбанк и Альфа-банк. Необходимость привлечения опыта квалифицированных финансистов объясняется значимостью экономической повестки российского государства. Экономисты и юристы в сумме составляют самую весомую квалификационную группу на федеральном уровне – 38,2 % (см. рис. 1).

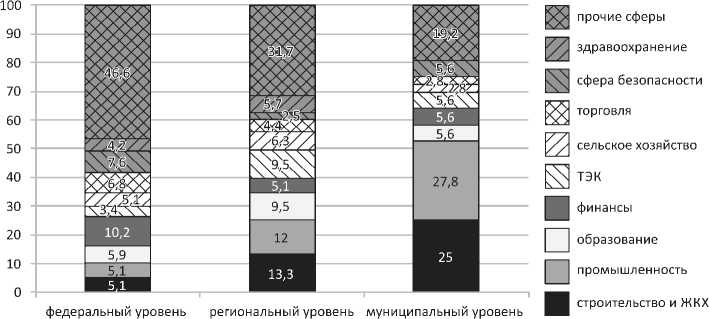

На рисунке 3 представлено распределение профессиональных групп элитариев уже не по уровням, а по ветвям власти. Выводя этот показатель, мы предполагали, что электократия и бюрократия – разные стороны медали с несколько отличающимся рисунком. Мы взяли ту же совокупность респондентов, поднявшихся в элиту благодаря профессиональному лифту (312 единиц наблюдения), и разложили на две группы: тех, кто представляет законодательную ветвь власти, и тех, кто исполнительную.

Рис. 3. Профессиональные сферы-трамплины политической карьеры для ветвей власти, % / Fig. 3. Professional areas – political careers springboards for branches of government, %

сельское хозяйство

финансы

строительство и ЖКХ

>ван ие

IHOCTb

Мы видим репрезентантов инженерных профессий на всех этажах власти. Эта тенденция берет начало еще с советских времен, когда задачи форсированной индустриализации, модернизации требовали опоры управленческих решений на экспертное знание технических специалистов. Сегодня они широко представлены в региональной и муниципальной элите, и среди бюрократов активнее, чем среди электократов. Именно здесь принимаются решения по текущим вопросам жизнедеятельности административных образований. В то время как законодательная власть более озабочена стратегическим государственным управлением и кооптирует в свои структуры больше экономистов, финансистов, юристов.

Драйверы и лоббисты

Кроме сфер деятельности коллективными акторами выступают отдельные организации, имеющие корпоративные интересы, связанные с получением государственных заказов, продвижением актуальной повестки в сфере нормативно-правового регулирования деятельности и пр., и достаточно ресурсов, чтобы обеспечить своим резидентам места во властных структурах различного уровня. Значительную часть кадров в истеблишмент дают крупные государственные корпорации. Лидируют здесь силовые ведомства (МВД, ФСБ, МО, ФНС, МЧС, прокуратура), банки (ВТБ, Сбербанк), а также такие организации, как «Газпром», РЖД, «РусГидро», Ростех, ЛУКОЙЛ, Роскосмос и ВГТРК.

Сфера безопасности и выходцы из различных силовых структур заслуживают отдельного внимания. В тесной связи с внешнеполитической повесткой периодически наблюдается приток силовиков во власть. Какие задачи решаются в процессе милитаризации власти и какие опасности в этом таятся, исследовала в своих работах О. В. Крыштановская (Крыштановская, 2002). Главными поставщиками кадров являются офицеры МВД, ФСБ и выходцы из армейских структур. Наиболее востребованы силовики на федеральном уровне, поскольку вопросы национальной безопасности решаются именно здесь; менее – на региональном и муниципальном.

«Нулевая» элита – люди без опыта

Так мы назвали членов политической элиты, которые попали во власть сразу после окончания высших учебных заведений, еще не начав профессиональной карьеры. Мы насчитываем 12,6 % таких политиков, причем в исполнительных структурах их в три раза больше, чем в законодательных. Это связано с разным набором компетенций, и, по крайней мере, у молодых еще слишком мало узнаваемости, чтобы претендовать на выборные посты во власти.

Есть несколько условий раннего старта. Первое условие. Это люди, закончившие престижные вузы, дипломы которых сами по себе есть некие верительные грамоты: МГУ им. Ломоносова, МГИМО, СПбГУ. Поскольку, как показывают наши исследования, эти учебные заведения на протяжении десятилетий являются самыми эффективными образовательными лифтами во власть, то еще в годы студенчества здесь формируется социальный капитал, способствующий раннему старту (Мещерякова и Крыштановская, 2023, с. 140).

Второе условие – низкая точка входа: они начинают с начальных должностей бюрократии (66 %) и далее поднимаются по служебной лестнице. Федеральная бюрократия включает 13,7 % «нулевых», региональная – 10,8 %, муниципальная – 17 %. Как правило, в субъектах и муниципалитетах стартуют уроженцы регионов, получившие высшее образование в университетах их столичных городов. Эта молодежь готова шагать по карьерной лестнице от ступени к ступени. На выборные позиции в элите им, еще не состоявшимся, попасть сложно, но в исполнительной власти это сделать возможно при наличии подходящего образования и, возможно, необходимой протекции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для представителей российской политической элиты характерен высокий уровень образованности. Диплом университета является начальным условием вхождения во власть. Но и профессиональные лифты доказывают свою эффективность. Не менее 39 % политической элиты начали строить карьеру во властных структурах уже после того, как добились заметных успехов в профессии. Но карьерный бэкграунд различается в зависимости от ветви власти. Кроме того, имеет значение уровень ее организации: федеральный, региональный или муниципальный. Соединив профессиональную подготовку и область деятельности, мы построили типовые карьерные треки бюрократов и электократов.

На федеральном уровне среди представителей исполнительных структур доминируют управленцы, экономисты и юристы. Это связано с выполнением важнейших государственных задач. Также здесь значительна доля силовиков для обеспечения внутреннего порядка и внешней безопасности и инженеров для реализации национальных проектов и ввиду свойственного российской власти технократизма. Именно в управленческих структурах могут реализовать себя «нулевые». Но они должны иметь отличное образование и готовность начинать с низкой точки входа. Из организаций-драйверов в исполнительной власти явно просматриваются силовые ведомства и крупнейшие банки.

Законодательная ветвь власти качественно иная, здесь не место «нулевым». В этой структуре наблюдается большее разнообразие квалификаций среди депутатского корпуса, поскольку главным критерием является не то, какой человек профессии, а насколько он состоялся. Поэтому здесь можно встретить и знаменитых певцов, и режиссеров, и артистов, и спортсменов, немыслимых в исполнительных структурах.

Через законодательные собрания регионального уровня пытаются продвигать свои интересы предприниматели. Это вотчины прежде всего представителей ЖКХ, а также строительной сферы и производственников. Заходят они и в исполнительные структуры власти. Профессионализм юристов и экономистов тоже востребован, поскольку выполняемые функции сходны с федеральным уровнем. На региональном уровне свою эффективность обнаруживает социальный лифт предпринимательства. Особенно активно представители бизнеса стремятся в законодательные собрания, чтобы иметь влияние на экономическую политику региона и продвигать свои интересы.

Инженеры, которые занимают высокие должности в строительстве, ЖКХ и промышленности, также активно проявляют себя в управлении регионами.

Уровень местного самоуправления похож на региональный, но «скромнее». Здесь есть коммунальщики, но не представители крупных госкорпораций, уважаемые учителя, но не профессура.

Таким образом, Питирим Сорокин был прав, предлагая функциональный критерий в отборе элиты, но прав лишь отчасти. Исследованием установлено, что власть рекрутирует себе управленцев (экономистов, менеджеров, финансистов) и контролеров (юристов из правоохранительных и силовых ведомств). На региональном уровне, как и в советское время, превалируют инженернотехнические работники и бизнесмены (Мадьяр и Мадлович назвали их «придворными поставщиками»). Но есть еще один значимый фактор развития политической карьеры: организации-лоббисты, которые проталкивают свои креатуры на все уровни власти (здесь лидируют МВД и другие силовые ведомства, крупнейшие банки, акционерные общества с государственным участием и госкорпорации, на региональном уровне – представители строительной сферы и ЖКХ). Эта де-факто сложившаяся система стала результатом консенсуса ключевых игроков в политическом поле России. Но готово ли общество ее принять? Считает ли сложившийся порядок вещей легитимным? Для того чтобы это понять, необходима общественная дискуссия по поводу того, люди каких профессий должны приходить во власть и какова должна быть «идеальная модель».

Список литературы Профессиональное становление и политическая карьера в России

- Быстрова А. С., Даугавет А. Б., Дука А. В. и др. Институционализация региональной административной элиты: бассейн рекрутирования и карьерные траектории // Власть и элиты. 2021. Т. 8, № 2. С. 21-54. https://doi.org/10.31119/ pe.2021.8.2.2.

- Вебер М. Политика как призвание и профессия / Пер. с нем. А. Ф. Филиппова. М.: Рипол-классик, 2018. 292 с.

- Даугавет А. Б., Дука А. В., Тев Д. Б. Региональные властные группы: основные социально-структурные характеристики и инновационный потенциал // Власть и элиты. 2016. № 3. С. 121-186. https://doi.org/10.31119/pe.2016.3.5.

- Колесник Н. В. Образовательные траектории российской элиты: региональная проекция // Мир России. 2019. Т. 28, № 4. С. 30-48. https://doi. org/10.17323/1811-038X-2019-28-4-30-48.

- Крыштановская О. В. Инженеры. Становление и развитие профессиональной группы. М.: Наука, 1989. 144 с.

- Крыштановская О. В. Режим Путина: либеральная милитократия? // Pro et Contra. 2002. Т. 7, № 4. С. 158-180.

- Крыштановская О. В., Лавров И. А. Высшее образование в России: элитное vs элитарное? // Мир России. 2023. Т. 32, № 4. С. 138-159. https://doi. org/10.17323/1811-038X-2023-32-4-138-1592023.

- Мадьяр Б., Мадлович Б. Посткоммунистические режимы. Концептуальная структура / Пер. с англ. Ю. Игнатьевой. М.: Новое литературное обозрение, 2022. 888 с.

- Мещерякова Н. Н., Крыштановская О. В. Качество образования российской политической элиты // Высшее образование в России. 2023. Т. 32, № 12. С. 138-156. https://doi.org/10.31992/0869-3617-2023-32-12-138-156.

- Палитай И. С. Современная российская политическая элита: статусно-ролевой анализ поколений // Вестник Российского фонда фундаментальных исследований. Гуманитарные и общественные науки. 2020. № 5. С. 105-116. https://doi.org/10.22204/2587-8956-2020-102-05-105-116.

- Покатов Д. В., Антонова О. Г., Дыльнова З. М. Рекрутирование региональной политической элиты: эволюция этапов, форм и карьерных стратегий // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия «Социология. Политология». 2018. Т. 18, № 4. С. 419-425. https://doi.org/10.18500/1818-9601-2018-18-4-419-425.

- Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество / Пер. с англ. А. Ю. Сого-монова. М.: Политиздат, 1992. 543 с.

- Тев Д. Б. Бизнес как источник рекрутирования высокопоставленных чиновников федеральных экономических министерств России // Социологическое обозрение. 2022. Т. 21, № 3. С. 104-126. https://doi.org/10.17323/1728-192x-2022-3-104-126.

- Тев Д. Б. Депутаты Государственной Думы РФ VI созыва: социально-профессиональные источники рекрутирования // Экономическая социология. 2017. Т. 18, № 5. С. 52-86. https://doi.org/10.17323/1726-3247-2017-5-52-86.

- Юшкина Н. А. Профессиональные лифты в политическую элиту России // Цифровая социология. 2020. Т. 3, № 4. С. 25-35. https://doi.org/10.26425/2658-347X-2020-3-4-25-35.

- Baturo A. Democracy, development, and career trajectories of former political leaders // Comparative Political Studies. 2017. Vol. 50, № 8. P. 1023-1054. https:// doi.org/10.1177/0010414016666835.

- Domhoff G. W. Who rules America? Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1967. 265 р.

- Gerring J., Oncel E., Morrison K. et al. Who rules the world? A portrait of the global leadership class // Perspectives on Politics. 2019. Vol. 17, № 4. P. 1079-1097. https:// doi.org/10.1017/S1537592719000744.

- Gift T., Krcmaric D. Who democratizes? Western-educated leaders and regime transitions // Journal of Conflict Resolution. 2017. Vol. 61, № 3. P. 671-701. https:// doi.org/10.1177/0022002715590878.

- Krcmaric D., Nelson S. C., Roberts A. Studying leaders and elites: The personal biography approach // Annual Review of Political Science. 2020. Vol. 23. P. 133-151. https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-050718-032801.

- Pareto V The mind and society / Ed. by A. Livingston. Vol. 4. The general form of society. New York: Harcourt, Brace and Company, 1935. 2033 p.

- Robinson N. The decline of the lawyer politician // Buffalo Law Review. 2017. Vol. 65, № 4. P. 657-737.

- Schattschneider E. E. Semi-sovereign people: A realist's view of democracy in America. New York: Holt, Reinchart and Winston Inc., 1960. 147 p.

- Vaillant G. E. Triumphs of experience: The men of the Harvard grant study. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University, 2012. 480 p.

- Yu S., Jong-A-Pin R. Political leader survival: Does competence matter? // Public Choice. 2016. Vol 166. P. 113-142. https://doi.org/10.1007/s11127-016-0317-8.