Профессиональные статусы петербуржцев: в поисках новой системы координат

Автор: Соколов Николай, Меркурьева Юлия

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Статья в выпуске: 4, 2003 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142181513

IDR: 142181513

Текст статьи Профессиональные статусы петербуржцев: в поисках новой системы координат

Николай Соколов, Юлия Меркурьева Центр социологических исследований факультета социологии СПбГУ

Эта статья представляет некоторые результаты первого этапа инициативного проекта Центра социологических исследований факультета социологии СПбГУ, нацеленного на изучение актуальных экономических практик петербуржцев. В контексте данного исследования нас интересовали тенденции в сфере социально-профессиональной идентификации, связанные как с уже состоявшимися трансформациями 90-х гг., так и с только начинающими проявлять себя интенциями формирования нового социального пространства и конструирования нового петербургского сообщества. Эмпирической основой публикации служат данные двух массовых опросов, проведённых весной 2000 и 2001 гг. в рамках постоянного проекта «ОМНИБУС» 1. Результаты и опыт первого этапа позволили 2002-2003 гг. придать исследованию методическое развитие, плодами которого мы также надеемся поделиться с читателями «Телескопа».

Немного о том, как мы понимаем исследовательскую проблему. Социально-профессиональная структура - один из наиболее надёжных индикаторов происходящего в обществе. Наблюдая её динамику, можно фиксировать изменения в экономике, анализировать результативность внутренней политики, оценивать эффективность социальных инноваций. В социально-профессиональной мобильности находят своё отражение практически все базисные процессы современности - модернизация, информатизация, революция в технологической сфере, виртуализация, формирование международных рынков и т.д. Более того, именно динамика социально-профессионального состава экономически активных когорт населения как ни что другое демонстрирует социальное содержание экономических и политических инноваций. Меняя либо консервируя свой профессиональный статус люди на деле «голосуют» за или против перемен в своей жизни. Поэтому и системные трансформации 90-х гг. не могли не привести к существенным изменениям социальнопрофессиональной структуры российского общества.

Экономический кризис и сокращение производства, конверсия оборонной промышленности, сокращение численности вооружённых сил, развитие частного предпринимательства, сферы торговли и услуг, электронных средства коммуникации и транспорта - вот лишь некоторые события, радикально изменившие нашу жизнь. С одной стороны, в 90-е гг. произошло не только высвобождение значительных трудовых ресурсов, но и сократился спрос на вновь подготовленные кадры. И хотя российская система образования продолжает готовить специалистов традиционного профиля, значительная их часть вынуждена строить свою профессиональную карьеру независимо от полученных знаний и навыков, а нередко и вопреки им. С другой стороны, на рынке труда сформировался спрос на работников новых профессий, часть из которых требует малодоступной в российских условиях специальной подготовки, другая, наоборот, востребует людей с низким социокультурным уровнем, без жизненных амбиций, готовых выполнять тяжёлую и неперспективную работу. Всё это существенным образом отражается на актуальных процессах социализации и ресоциализации, результирующей которых и выступает социально-профессиональная структура.

У заявленной проблемы есть и более глубокий и, если хотите, более «социологичный» пласт. В новой социально-профессиональной структуре города, равно как и в складывающейся структуре рынка труда проявляют себя закономерности организации социального пространства. Вот некоторые примеры, заметные каждому наблюдательному горожанину. Превращение Петербурга из моноцентричного организма в полицентричный, интенсивное перемещение деловой, торговой, досуговой и пр. активности в бывшие «спальные» районы, сопряжённое с новым пониманием вовлечённых в это «переселение» профессиональных статусов. Распространение практик, типичных для предсказанного футурологами общества круглосуточного функционирования, с появлением номенклатуры «ночных» профессиональных статусов, пока преимущественно в сфере торговли и сервиса. «Депрофессионализация» институтов образования, понимаемая в том смысле, что функциональная связь по линии «специальность по образованию - профессиональный статус» становится всё более зыбкой, а профиль учебного заведения перестаёт служить сколько-нибудь надёжным индикатором будущей социально карьеры. Формирование «подросткового» сегмента рынка труда, превращение работодателя в одного из основных агентов вторичной социализации, успешно конкурирующего, а в ряде случаев и вовсе вытесняющего таких ранее всевластных агентов как средняя школа и семья.

Основным толчком к проведению нашего исследования стала нарастающая неудовлетворённость тем, как работают традиционные инструменты измерения социально-профессионального статуса. Так, всё чаще исследователи сталкивались с трудностями в процессе позиционирования респондентов при применении отработанных и использующихся не один год шкал. При этом мы понимали, что постепенная трансформация шкалы (на основе экспертных оценок и анализа содержания полученных в ходе предыдущих опросов ответов по позиции «другое») - экстенсивный путь, создающий значительные проблемы в плане сравнения данных, но не дающий уверенности в достоверности процедуры измерения. В результате возникла методическая идея использовать для идентификации социально-профессионального статуса открытые вопросы, сопоставив полученные таким образом данные с результатами измерений по традиционной методике.

На первом этапе мы включили в вопросник «ОМНИБУС-2000» следующий открытый вопрос:

-

• Кем и где Вы работаете в настоящее время?

Вопрос касался только основной занятости опрошенных. Интервьюерам была дана инструкция полностью записать ответы по двум ключевым позициям - кем и где именно работает респондент. Однако ознакомившись с результатами опроса, мы поняли, что полученные с применением этой методики данные не всегда являются достаточными для надёжной идентификации социально-профессионального статуса. Так, нередко в ответах фигурировали названия и даже адреса организаций, но профиль их деятельности оставался неясен. Аналогичная картина складывалась и при попытках анализа переменной «кем» : краткие ответы с упоминанием конкретных должностей далеко не всегда давали достаточное для определения статуса респондентов представление об их реальных профессиональных практиках. Поэтому при подготовке опроса «ОМНИБУС-2001» в него были включены три открытых вопроса об основной работе опрашиваемого:

-

• Кем Вы работаете в настоящее время?

-

• Где Вы работаете в настоящее время?

-

• Опишите, чем Вы занимаетесь на работе, используя для этого не более 2 – 3 предложений.

Кроме того, петербуржцам, имеющим дополнительную работу, был задан вопрос:

-

• Опишите, пожалуйста, в чем состоит Ваша дополнительная работа, используя для этого не более 2 – 3 предложений.

Сбор данных осуществлялся с помощью методики очного стандартизированного интервью. Генеральная совокупность - взрослое (16 лет и старше) население Санкт-Петербурга и ближайших пригородов, в т.ч. административно подчинённых Ленинградской области. Опрос «ОМНИБУС-2000» проведён в апреле -июне 2000 г., размер выборки n=1344; «ОМНИБУС-2001» - в апреле - июне 2001 г., размер выборки: n=1023. Выборка квотная, контролируемые параметры - пол, возраст, образование. В процессе обработки применялась процедура перевзвешивания массива данных в соответствии с половозрастной и образовательной структурой генеральной совокупности.

В ходе обработки прежде всего была выполнена кодировка профессионального статуса опрошенных в 2001 году. При этом исследователи придерживались двух методических принципов. Во-первых, на данном этапе приоритет был отдан стратегии качественного анализа, т.е. мы стремились выделить все профессиональные практики петербуржцев, различия между которыми просматривались в массиве данных. Во-вторых, была избрана стратегия интегрального кодирования профессионального статуса респондента на основании содержания его ответов на все 4 вопроса. Таким образом в процессе кодирования мы придерживались принципа «один респондент - один статус», избегая мультистатусности как операционально тупиковой (хотя, вероятно, и более правильной в отдельных ситуациях) стратегии анализа. В результате был получен список из 102 профессиональных статусов, который был применён к кодировке данных опроса 2000 года. Последняя процедура позволила увеличить список до 104 позиций, добавив к нему только 2 новых статуса ( курьеры и посудомойки ), что, на наш взгляд, косвенно свидетельствует об устойчивости избранной методики измерения и представительности массива данных. В итоге нами были идентифицированы профессиональные статусы 70,8% опрошенных в 2000 г. и 69,3% опрошенных в 2001 г. (При этом доля экономически работающего населения в выборке 2000 г. составила 72,5%, а в выборке 2001 г. - 69,4%)

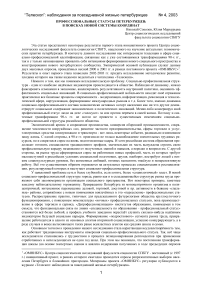

Понимая интерес коллег к этим данным, мы приводим ниже полученный в ходе первичной кодировки список профессиональных статусов, полностью несмотря на его громоздкость. (Табл.1) При этом мы обращаем внимание потенциальных пользователей на некоторые существенные обстоятельства. Во-первых, повторим, эти данные следует рассматривать как качественные, а не количественные. Вес в выборке большинства выделенных категорий слишком мал для того, чтобы выполнить статистически корректную его оценку. По этой же причине вряд ли уместны и попытки проанализировать тенденции весовых изменений по отдельным категориям. Во-вторых, хотя в таблице приведены доли от общего числа идентифицированных, напомним, что вопросы задавались только работающим респондентам, причём не все из них представили достаточные для определения профессионального статуса ответы. Кроме того, в 2001 г. идентификация производилась на основании ответов на 3 или 4 вопроса, а в 2000 г. - только на 1. Приведённые в таблице веса выделенных нами категорий следует, таким образом, рассматривать как ориентировочные. Они нуждаются в поправках, которые, однако, не могут быть корректно введены на основании имеющихся данных. Мы считаем своим профессиональным долгом предупредить об этом тех, кто предпримет попытки использовать эту информацию для оценки петербургского рынка труда или иных аналогичных задач.

Таблица 1. Результаты первичной кодировки профессионального статуса респондентов.

|

Профессиональный статус |

Доля опрошенных, % |

51 52 53 |

Продавцы в киосках и ларьках Продавцы в оптовых фирмах Моряки – командный плавсо- |

0,9 0,1 0,2 |

0,1 0,4 0,2 |

||

|

2000 г. |

2001 г. |

||||||

|

1 |

Директора предприятий |

3,4 |

3,1 |

54 |

став |

0,6 |

0,6 |

|

2 |

Главные врачи |

- |

0,1 |

Медицинские сестры в меди- |

|||

|

3 |

Капитаны |

- |

0,1 |

цинских учреждениях |

|||

|

4 |

Начальники отделов |

4,7 |

4,0 |

55 |

Медицинские сестры в дет- |

0,2 |

0,4 |

|

5 |

Главные бухгалтеры |

0,5 |

0,1 |

ских садах, школах, на пред- |

|||

|

6 |

Тренеры |

0,5 |

0,3 |

приятиях |

|||

|

7 |

Директора магазинов |

0,2 |

0,3 |

56 |

Служащие неопределённой |

1,7 |

0,7 |

|

8 |

Научные сотрудники |

1,9 |

0,8 |

57 |

сферы деятельности |

1,2 |

0,6 |

|

9 |

Преподаватели |

1,4 |

1,0 |

Воспитатели в детских садах |

|||

|

10 |

ИТР |

4,2 |

2,0 |

58 |

Социальные работники |

0,2 |

0,3 |

|

11 |

Технологи |

0,2 |

0,5 |

59 |

Рядовые милиционеры |

0,1 |

0,8 |

|

12 |

Программисты |

0,6 |

0,6 |

60 |

Фотографы |

0,2 |

0,1 |

|

13 |

Врачи |

1,2 |

0,7 |

61 |

Косметологи |

0,2 |

0,2 |

|

14 |

Адвокаты |

- |

0,3 |

62 |

Работники прачечных и хим- |

- |

0,2 |

|

15 |

Юристы в юридических кон- |

0,2 |

0,1 |

63 |

чисток |

0,3 |

0,1 |

|

сультациях |

Парикмахеры |

||||||

|

16 |

Юристы на предприятиях |

0,3 |

0,4 |

64 |

Массажисты |

0,1 |

0,1 |

|

17 |

Журналисты |

0,1 |

0,3 |

65 |

Водители-дальнобойщики |

0,1 |

0,1 |

|

18 |

Специалисты по продажам |

0,7 |

1,7 |

66 |

Водители на предприятиях и |

1,1 |

1,4 |

|

19 |

Специалисты по обработке и |

1,3 |

0,9 |

67 |

личные водители |

0,1 |

|

|

анализу информации |

Водители такси |

- |

|||||

|

20 |

Экономисты |

0,4 |

0,7 |

68 |

Менеджеры неопределённой |

2,7 |

0,2 |

|

21 |

Переводчики |

0,1 |

0,2 |

сферы деятельности |

|||

|

22 |

Специалисты по PR и рекламе |

0,1 |

0,6 |

69 |

Водители общественного |

- |

0,2 |

|

23 |

Специалисты, занятые адми- |

2,9 |

4,4 |

70 |

транспорта |

0,6 |

0,3 |

|

нистративно-организационной |

Водители на автопредприяти- |

||||||

|

деятельностью |

71 |

ях |

0,3 |

0,3 |

|||

|

24 |

Специалисты по страхованию |

0,4 |

0,2 |

Бармены |

|||

|

25 |

Банковские служащие |

0,2 |

0,3 |

72 |

Портье |

0,3 |

0,1 |

|

26 |

Учителя |

3,9 |

2,5 |

73 |

Крупье |

- |

0,3 |

|

27 |

Бухгалтеры |

1,9 |

3,0 |

74 |

Официанты |

- |

0,4 |

|

28 |

Товароведы |

0,2 |

0,2 |

75 |

Повара |

0,2 |

0,8 |

|

29 |

Секретари |

1,9 |

2,4 |

76 |

Танцоры |

0,1 |

0,2 |

|

30 |

Специалисты по техническому |

2,4 |

3,4 |

77 |

Охранники, работающие в |

0,1 |

0,6 |

|

обслуживанию |

78 |

охранных предприятиях |

2,4 |

1,2 |

|||

|

31 |

Следователи |

0,1 |

1,0 |

Охранники на предприятиях |

|||

|

32 |

Эксперты (МВД) |

- |

0,2 |

79 |

Консьержи и вахтеры |

1,0 |

0,8 |

|

33 |

Репетиторы |

0,4 |

0,3 |

80 |

Ремонтники оборудования |

0,7 |

0,4 |

|

34 |

Дизайнеры |

0,2 |

0,8 |

81 |

Работники автосервиса |

0,5 |

0,5 |

|

35 |

Артисты |

0,4 |

0,2 |

82 |

Ремонтники бытовой техники |

- |

0,3 |

|

36 |

Художники |

0,3 |

0,5 |

83 |

Операторы, обеспечивающие |

1,1 |

0,6 |

|

37 |

Машинисты метро |

- |

0,3 |

работу оборудования |

|||

|

38 |

Лаборанты |

1,2 |

0,3 |

84 |

Станочники |

0,2 |

1,9 |

|

39 |

Инспекторы (МВД) |

1,3 |

0,5 |

85 |

Рабочие, занятые квалифици- |

2,9 |

1,8 |

|

40 |

Корректоры |

- |

0,3 |

86 |

рованным ручным трудом |

0,1 |

0,3 |

|

41 |

Библиотекари |

0,2 |

0,3 |

Промоутеры |

|||

|

42 |

Операторы ПК |

0,3 |

0,8 |

87 |

Строители |

0,3 |

1,8 |

|

43 |

Кладовщики |

0,3 |

1,2 |

88 |

Рабочие, занимающиеся ре- |

- |

0,3 |

|

44 |

Кассиры |

0,6 |

0,3 |

монтом квартир |

|||

|

45 |

Судебные приставы |

- |

0,4 |

89 |

Кондукторы |

- |

0,1 |

|

46 |

Агенты по недвижимости |

0,3 |

0,6 |

90 |

Фасовщицы |

0,2 |

0,3 |

|

47 |

Продавцы в магазинах |

2,0 |

1,6 |

91 |

Уборщицы |

1,5 |

0,6 |

|

48 |

Продавцы на рынке |

0,3 |

0,3 |

92 |

Гардеробщики |

0,1 |

0,2 |

|

49 |

Продавцы на улице |

0,1 |

0,2 |

93 |

Дворники |

0,1 |

0,1 |

|

50 |

Работники аптек |

0,1 |

0,1 |

94 |

Военнослужащие |

0,5 |

0,7 |

|

95 |

Грузчики |

0,8 |

0,3 |

||||

|

96 97 |

Предприниматели в сфере торговли Предприниматели в сфере строительства |

0,3 - |

0,8 0,1 |

101 |

тельности которых не определена Профессиональные спортсмены |

0,1 |

0,2 |

|

98 |

Предприниматели, занятые |

- |

0,1 |

102 |

Диспетчеры |

0,7 |

0,3 |

|

индивидуальным производст- |

103 |

Курьеры |

0,6 |

- |

|||

|

вом |

104 |

Посудомойки |

0,1 |

- |

|||

|

99 |

Предприниматели в сфере услуг |

- |

0,2 |

||||

|

100 |

Предприниматели, сфера дея- |

1,0 |

0,7 |

Отметим, что при идентификации профессионального статуса респондента важную роль сыграли ответы на вопрос «Где Вы работаете в настоящее время?» и, особенно, «Опишите, чем Вы занимаетесь на работе ...» . Причём в случаях, когда данное респондентом описание своей профессиональной деятельности не соответствовало профессии, указанной в качестве ответа на вопрос «Кем Вы работаете в настоящее время?» , кодировка производилась, исходя именно из описания профессиональных практик, а не из номинально указанной респондентом профессии. Таким образом, к ИТР , например, были отнесены далеко не все, определившие свою профессию как инженер , а только те, кто охарактеризовал свои занятия на работе такими словами как разработка , проектирование , конструирование . Соответственно, целый ряд респондентов, номинально работающих инженерами, в зависимости от описания ими своей профессиональной деятельности, были отнесены к специалистам по техническому обслуживанию , специалистам по обработке и анализу информации и ряду других профессий. С другой стороны, по той же методике, к ИТР были отнесены респонденты, определившие свою профессию как конструктор (4 случая), сотрудник ЗАО (1 случай), главный специалист проектного института (1 случай) и регулировщик аппаратуры (1 случай).

Что касается ответов на вопрос о содержании дополнительной работы, то в ряде случаев они оказались полезны для уточнения профессионального статуса. Однако в тех ситуациях, когда информация о дополнительной занятости респондента шла вразрез с описанием основного профессионального статуса, она не учитывалась с целью избежания мультистатусности.

Некоторые профессии, традиционно воспринимаемые как внутренне гомогенные, получили в сформированном списке по несколько позиций. Например, водители и охранники были разделены на ряд категорий в зависимости от характера предприятия, где они работают, и соответствующих особенностей их труда, а предприниматели – в зависимости от сферы их деятельности. Напротив, целый ряд «офисных» специалистов, работающих в различных сферах и по-разному назвавших свои профессии, но осуществляющих однородные функции, были объединены в две категории – специалисты по обработке и анализу информации и специалисты, занятые административно-организационной деятельностью .

К сожалению, ответы некоторых респондентов на указанные вопросы не позволили составить ясного представления о сфере их профессиональной деятельности, а дали возможность только приблизительно определить их место в служебной иерархии. Для учета таких случаев в кодировку были введены такие категории как «служащие неопределенной сферы деятельности» , «менеджеры неопределенной сферы деятельности» и «предприниматели, сфера деятельности которых не определена» .

На следующем этапе выделенные смысловые категории (профессиональные статусы) были позиционированы в существующей системе социальных координат. Для этого мы предприняли анализ матриц сопряжённости, в которые в качестве независимых переменных включили ряд традиционных индикаторов социально-демографического, социально-экономического и социокультурного статуса. Профессиональный статус (несмотря на некоторую условность такого подхода) во всех случаях рассматривался как зависимая переменная. Позиционирование проводилось по двум номинациям -«чистый» статус и «преимущественный». Первая номинация подразумевает, что определённая профессия оказалась представлена исключительно или почти исключительно обладателями определённых социальных атрибутов (связана с определёнными значениями независимых переменных). Вторая - указывает на смешанный характер представительства при преобладании той или иной категории горожан. Например, как и ожидалось, удалось выделить «мужские» и «женские» профессии. Причём из 102 профессиональных статусов, выделенных при кодировке базы опроса 2001 г., в качестве «чисто мужских» были идентифицированы 25, а в качестве «чисто женских» – 27. Представителями 26-ти специальностей являются примерно в равном соотношении и мужчины, и женщины, 13-ти – преимущественно мужчины и 11-ти – преимущественно женщины. Напомним, однако, что веса многих профессиональных статусов в полученных выборках невелики, а некоторые статусы вообще оказались представлены только одним респондентом. Это, на наш взгляд, не означает ничтожности результатов группировки, а лишь требует внимательного и критического отношения к ним. Выделенная типология - это первый эскиз тенденций, которые требуют дальнейшей тщательной проверки и анализа.

Так, к «чисто женским» профессиям наряду с традиционно воспринимаемыми в качестве таковых и связанными с монотонным, «терпеливым» трудом (корректоры, библиотекари, кассиры, продавцы, медсестры, воспитатели в детских садах, фасовщицы, уборщицы и т.д.), оказались отнесены также и ряд занятий, которые «обычно» интерпретируются как сложные, высокостатусные, связанные с реализацией функ- ций организации, руководства и контроля, таких как: главные врачи, главные бухгалтеры, экономисты, банковские служащие, товароведы, эксперты МВД. Обратим внимание: здравый смысл и обыденный опыт протестуют против такой гендерной монополии на вторую часть списка, но вполне соглашаются с первой, хотя с продавцами-мужчинами мы сталкиваемся едва ли не ежедневно. Ещё раз повторим по этому поводу: во-первых, представительность большинства из 104 выделенных статусов в наших выборках не столь велика, чтобы категорично судить о наличии или отсутствии функционально жёстких взаимосвязей гендерного или иного содержания (функциональность вообще чужда социальным явлениям, и всегда найдутся мужчины, избравшие для себя самую что ни на есть женскую профессию и наоборот); во-вторых, со времён Дж. Гэллапа опыт массовых опросов показывает, что ключевые тенденции они обычно отражают правильно (а потому их результаты заслуживают внимания, скорее, даже тогда, когда противоречат обыденному знанию, а не подтверждают его).

«Преимущественно женским», как ни странно, является труд научных сотрудников и врачей . Подавляющая же часть профессий этой категории принадлежит «офисным служащим», так называемым «белым воротничкам» ( специалисты по PR и рекламе, учителя, бухгалтеры, секретари, следователи, судебные приставы, операторы ПК). Кроме того, больше женщин работает продавцами в магазинах и официантами .

Большинство «чисто мужских» профессий связаны с физическими нагрузками, а также с физическим и нервным напряжением ( капитаны и командный плавсостав, рядовые милиционеры, грузчики ). К ним относятся и все водители, охранники и ремонтники . Программирование, а также предпринимательство в сфере строительства и индивидуального производства также оказались прерогативой мужчин.

«Преимущественно мужскими» являются, в первую очередь, руководящие должности ( директора предприятий и начальники отделов ), профессии специалистов по продажам, административноорганизационной деятельности и техническому обслуживанию, а также рабочие специальности ( станочники, рабочие, занятые квалифицированным ручным трудом, строители ). Больше мужчин работает поварами, консьержами и вахтерами , является военнослужащими , а также предпринимателями в сфере торговли .

Приблизительно равное количество мужчин и женщин занято творческой деятельностью ( дизайнеры, артисты, художники ), а также умственным трудом, требующим длительной специальной подготовки ( ИТР, преподаватели, технологи, адвокаты, юристы на предприятиях, журналисты, специалисты по обработке и анализу информации, специалисты по страхованию, репетиторы, инспекторы МВД, операторы, обеспечивающие работу оборудования ). Из руководящих должностей к этой категории относятся лишь директора магазинов . Примерно одинаковое количество мужчин и женщин работает гардеробщиками , а также занимается предпринимательством в сфере услуг .

Распределение по профессиональным группам различных возрастных категорий показало рост удельного веса представителей от более молодого возраста к более преклонному в таких профессиях, которые традиционно требуют специального образования и/или опыта и таким образом ассоциируются с определённой, восходящей линейной по своему характеру социальной карьерой. Примерами таких статусов могут служить начальники отделов, директора магазинов, научные сотрудники, преподаватели, ИТР, технологи, адвокаты, юристы, бухгалтеры , рабочие, занятые квалифицированным ручным трудом . Однако такая же тенденция наблюдается и в ряде профессий, связанных с рутинным исполнительским трудом, чаще низко оплачиваемых и не предоставляющих перспектив для карьерного роста (и, вероятно, поэтому непривлекательных для молодежи). Это библиотекари, кассиры, воспитатели в детских садах, охранники, уборщицы . Можно предположить, что здесь мы также имеем дело с относительно линейной траекторией социальной карьеры, которая в отличие от описанной выше близка к горизонтали или даже носит слабо нисходящий характер.

К «молодежным» можно отнести сравнительно новые для России профессии специалиста по продажам и специалиста по PR и рекламе, а также профессии машиниста метро и строителя, требующие физического здоровья и выносливости, и ряд профессий, часто воспринимающихся как первая ступень дальнейшей карьеры - с екретарь, корректор, оператор ПК .

Приблизительно одинаков удельный вес представителей всех возрастных групп среди специалистов по обработке и анализу информации, административно-организационной деятельности, техническому обслуживанию, учителей и, начиная с когорты 30-летних - директоров предприятий .

Достаточно неожиданно, что полученные данные не позволили чётко выделить социальнопрофессиональные группы по такому критерию как уровень образования. Специалисты с высшим образованием рассредоточены по 69-ти из 102-х профессий, причем их удельный вес оказался сопоставим с удельным весом других категорий, выделенных по данному критерию, в таких профессиях, явно не требующих высокого образовательного уровня, как кладовщик, агент по недвижимости, охранник в охранном предприятии, ремонтник оборудования .

Сопоставление наличия в тех или иных профессиональных группах работников со средним общим (общеобразовательная школа) и средним специальным образованием свидетельствует о несколько более богатой палитре социальных траекторий среди обладателей специального образования. Наряду с профессиями, которым традиционно обучают в техникумах и ПТУ (библиотекарь, кассир, продавец, косметолог, парикмахер и т.д.), выпускники средних специальных заведений, в отличие от выпускников общеобразова- тельных школ, работают директорами магазинов, ИТР, программистами, адвокатами, специалистами по обработке и анализу информации, переводчиками. Обратная ситуация наблюдается среди журналистов, специалистов по страхованию, по PR и рекламе, репетиторов, охранников, промоутеров, гардеробщиков – работники со средним специальным образованием в этих профессиональных группах не отмечены в противовес работникам с общим средним образованием. Однако в целом и здесь о компактных группах, выделенных, помимо профессиональной принадлежности, по критерию уровня и характера образования, говорить не приходится.

Исключение составляет ряд профессий, объединенных тем, что их представители имеют почти исключительно высшее образование или ученую степень. К ним относятся научные сотрудники и преподаватели, врачи и фармацевты, юристы и эксперты МВД, капитаны и командный плавсостав, технологи , а также предприниматели в сфере строительства, услуг и индивидуального производства . Несмотря на различные области деятельности, перечисленные профессии объединяет то, что все они связаны с умственным трудом и принятием ответственных решений, требуют длительной подготовки. Показательно также, что все они, за исключением предпринимательства, являются традиционными для отечественной социальнопрофессиональной структуры, т.е. в определённой мере консервируют социальные статусы советского периода.

В целом можно констатировать явную «перегрузку» профессиональной структуры субъектами с высшим образованием. Следствием этого выступает с одной стороны вытеснение значительной части из них в низкостатусные сегменты рынка труда, где значительный объём культурного капитала является скорее недостатком, чем достоинством. С другой - следствием избытка высокообразованных субъектов выступает девальвация среднего общего и специального образования, которое не предоставляет чётко артикулированных преимуществ тем, кто избрал данный тип социальной карьеры.

Следующий из использованных нами индикаторов - социально-стратификационная идентичность. 2 К высшему социальному слою отнесли себя представители только двух профессиональных групп – начальники отделов и директора магазинов , причем удельный вес начальников отделов значителен также в среднем слое, между средним и низшим слоями и в низшем слое. (Здесь так и просится мрачная ассоциация с известным смысловым рядом А.Райкина: зав. склад, зав. маг.... )

Слой «между высшим и средним» представлен более широким кругом профессий, причем большинство из них имеет в этом слое максимальный удельный вес в сравнении с другими стратами, выделенными по материальному достатку. Это директора предприятий, ИТР, специалисты по обработке и анализу информации, следователи, дизайнеры, артисты, кладовщики, официанты и предприниматели, сферу деятельности которых невозможно определить, исходя из предоставленной ими при опросе информации . Специалисты, занятые административно-организационной деятельностью , также представлены в слое между высшим и средним, но максимум их удельного веса приходится на средний слой. Бухгалтеры равномерно распределены по четырем слоям – низшему, между средним и низшим, среднему и между высшим и средним.

Ряд профессиональных групп, выделенных при первичной кодировке, имеют максимальный удельный вес в слое между средним и низшим – учителя, продавцы в магазинах, станочники, консьержи и вахтеры , - а также в низшем слое – научные сотрудники, врачи, социальные работники, водители на предприятиях, ремонтники оборудования, рабочие, занятые квалифицированным ручным трудом, уборщицы .

Отметим, что как с высшими, так и с низшими стратами идентифицируют себя носители профессиональных статусов, чей труд имеет диаметрально противоположный характер. Ярчайшим примером этого являются директора предприятий и официанты , преимущественно относившие себя в ходе опросов к слою между высшим и средним, а также научные сотрудники и уборщицы , в равной мере причислившие себя к низшему слою. Случаи, когда материальный достаток научного сотрудника и уборщицы действительно сопоставим, на наш взгляд, вполне правдоподобны, однако более общей, вероятно, является тенденция, когда специалисты, занятые высококвалифицированным сложным умственным трудом, требующим высокого уровня образования и длительной профессиональной подготовки, (научные сотрудники, врачи и др.), сопоставляют свой материальный достаток не только и не столько с материальным достатком представителей других профессий, сколько с тем, каковым он должен был бы быть, на их взгляд, «по справедливости» и, соответственно, относят себя к низшим стратам. Немаловажную роль в формировании такой низкостатусной идентичности может также играть сравнение актуальных возможностей этой категории специалистов с достатком и возможностями их иностранных коллег, относящихся к средним и высшим стратам как в экономически развитых странах, так и в странах «третьего мира».

Что же касается среднего слоя, который, как и само его наличие в современном российском обществе, является в настоящее время предметом дискуссий и популярным объектом исследований, то он оказался в той или иной степени представлен в 76-ти из 102-х профессиональных групп, т.е. сильно «размытым».

Наибольший по сравнению с другими слоями удельный вес приходится на средний слой среди секретарей и операторов ПК , в то время как остальные представители этих двух профессий отнесли себя к слоям между средним и низшим и низшему.

Показательно, что в целом ряде профессиональных групп по своему удельному весу в группе лидируют респонденты, затруднившиеся причислить себя к тому или иному социальному слою. Это преподаватели , товароведы, судебные приставы, агенты по недвижимости, медицинские сестры в медицинских учреждениях, бармены, крупье, повара, охранники, работники автосервиса, предприниматели в сфере торговли и в сфере услуг . Нетрудно заметить, что это представители тех профессиональных позиций, чей экономический статус претерпел в 90-е гг. либо продолжает претерпевать серьёзные колебания. Так преподаватели , в отличие от научных работников, получили в последние годы доступ к значительным материальным ресурсам через систему грантов и платного образования. Напротив, работники торговли и сферы услуг, агенты, мелкие предприниматели , вероятно, существенно потеряли в достатке по сравнению с первой половиной 90-х.

Теперь рассмотрим, как полученная нами классификация профессиональных статусов соотносится с традиционно используемой шкалой социально-профессионального положения. 3

Распределение полученных ответов по профессиональным группам дало интересные, но неоднозначные результаты. С одной стороны, представители целого ряда профессий единодушно и адекватно идентифицировали себя с одной единственной из перечисленных категорий. Так все главные бухгалтеры и капитаны отнесли себя к категории управляющих, менеджеров, технологи и моряки командного плавсостава – к специалистам с высшим образованием на производстве, а врачи и фармацевты – к специалистам с высшим образованием в непроизводственной сфере. К военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел логично причислили себя следователи, эксперты МВД, рядовые милиционеры и собственно военнослужащие . Служащими без высшего образования справедливо и единогласно считают себя банковские служащие, фотографы и, как ни странно, кондукторы и фасовщицы , а творческими работниками – артисты, танцоры , за небольшим исключением журналисты, художники (заметная часть которых идентифицировала себя также как учащихся и ... домохозяек), а также парикмахеры . Наконец, как рабочих, идентифицируют себя все машинисты метро, продавцы в киосках и ларьках, косметологи, массажисты, бармены, крупье, ремонтники бытовой техники, станочники, водители общественного транспорта, дальнобойщики и водители, работающие на автопредприятиях , в то время как попавший в выборку таксист отнёс себя к специалистам с высшим (!) образованием на производстве, а водители на предприятиях и личные водители разделились между менеджерами и специалистами с высшим образованием в непроизводственной сфере.

Интересно, что к категории «предприниматель, хозяин собственного дела», помимо всех за небольшим исключением предпринимателей , отнесли себя все товароведы , а также со значительным удельным весом директора предприятий, начальники отделов, директора магазинов, юристы на предприятиях, специалисты по продажам, специалисты, занятые административно-организационной деятельностью , и рабочие, занимающиеся ремонтом квартир , что может свидетельствовать о том, что по меньшей мере половина предпринимателей работает на собственных (или, что менее вероятно, на других) предприятиях в качестве перечисленных специалистов и идентифицирует себя, в первую очередь, с профессионалами в той или иной сфере и только потом – с хозяевами собственного дела.

Носители других профессиональных идентичностей рассредоточены по нескольким социальным категориям, иногда объяснимым, а иногда и вовсе не подлежащим какой бы то ни было трактовке образом, что говорит, с одной стороны, о неопределенности, аморфности современной профессиональной структуры (что, помимо прочего, не позволяет респондентам адекватно оценить свое положение в ней), а с другой стороны, о несовершенстве предложенного перечня социальных категорий, построенном в основном на критериях уровня образования и положения в традиционной должностной иерархии советского периода, что, как уже отмечалось, в современных условиях работает недостаточно удовлетворительно.

Следующий из рассмотренных нами индикаторов - динамика материалистически трактуемого статуса семьи респондента. 4 Представители ряда профессиональных групп отметили только отрицательные изменения в достатке и возможностях своей семьи в течение 90-х гг. Это эксперты МВД, репетиторы, библиотекари, кассиры, продавцы на рынке, на улице, в киосках и ларьках, работники аптек, прачечных и химчисток, массажисты, водители такси, общественного транспорта и дальнобойщики, портье, ремонтники

“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев No 4, 2003 бытовой техники, кондукторы, фасовщицы, уборщицы, гардеробщики, дворники . На наш взгляд, эту ситуацию следует объяснять не столько нисходящей мобильностью указанных профессиональных групп целиком, тем более, что их социальный статус никогда не был высок, но скорее личными индивидуальными ухудшениями в жизни респондентов за указанный период, связанные, вероятно, с вынужденной сменой работы на менее престижную, за исключением, пожалуй, экспертов МВД и водителей-дальнобойщиков, чьи условия труда действительном могли ухудшиться за последние годы. Кроме того, ряд представленных в этом списке профессий ( продавцы на рынке, в киосках и ларьках, репетиторы, работники такси ), вероятно, вспоминают свои «лёгкие» доходы эпохи кооперативного бума, которые, на деле, оказались лишь случайной сверхприбылью, доставшейся этим группам с, повторим, традиционно невысокими материальными возможностями. С другой стороны, главные бухгалтеры, юристы на предприятиях, артисты, косметологи, крупье, танцоры, предприниматели в сфере строительства и в неопределенной сфере , а также профессиональные спортсмены отметили только позитивные сдвиги, и, в отличие от только что рассмотренной версии, здесь, как нам кажется, дело заключается в системном росте социального статуса именно перечисленных профессий, востребованность которых существенно повысилась за последнее десятилетие. В остальных случаях представители одной и той же профессиональной группы отмечают разнонаправленные изменения, причем в отношении ряда профессий – директора предприятий, начальники отделов, специалисты по обработке и анализу информации, по административно-организационной деятельности, по техническому обслуживанию, бухгалтеры, секретари, продавцы в магазинах, строители – представлены в сопоставимом соотношении все возможные варианты ответов, что, на наш взгляд, объясняется существованием огромных различий в условиях и оплате труда представителей одних и тех же специальностей, работающих на разных предприятиях, различающихся формой собственности, размером, возрастом, сферой деятельности и т.д.

Что в этой связи показывают нам данные о личном доходе представителей разных профессиональных практик? 5 (Напомним, опросы проводились в 2000 и 2001 гг.).Объединив всех горожан с доходом на момент проведения опроса не более 1500 рублей в месяц, мы получили перечень самых необеспеченных, удельный вес которых является максимальным в таких группах как научные сотрудники, преподаватели, технологи, программисты (среди которых есть и представители с доходом от 10000 до 30000 руб. в месяц), врачи, юристы в юридических консультациях, специалисты по обработке и анализу информации, переводчики, специалисты по техническому обслуживанию, художники, лаборанты, библиотекари, кассиры, продавцы на улице, медицинские сестры в медицинских учреждениях, воспитатели в детских садах, социальные работники, работники прачечных и химчисток, массажисты, охранники на предприятиях, консьержи и вахтеры, кондукторы, уборщицы, гардеробщики . Список профессиональных групп, наибольший удельный вес в которых имеют работники с доходом от 10001 до 30000 руб. значительно короче. Он включает директоров магазинов, специалистов по продажам, специалистов, занятых административно-организационной деятельностью, бухгалтеров, агентов по недвижимости, продавцов в оптовых фирмах, водителей на предприятиях, личных водителей и дальнобойщиков, поваров, танцоров, охранников, работающих на охранных предприятиях, работников автосервиса, операторов, обеспечивающих работу оборудования . Доход же свыше 30000 руб. является прерогативой директоров предприятий, капитанов, начальников отделов, товароведов, предпринимателей в сфере торговли и предпринимателей, сферу деятельности которых определить затруднительно . В остальных случаях представители профессиональных групп распределены тем или иным образом между несколькими категориями, причём, вероятно, ключевую роль в этом распределении играет не столько профессиональный статус, сколько принадлежность к определённой корпорации. Заметим, также, что публично декларируемый доход (а участие в опросе есть ни что иное как форма такой декларации) - один из важных компонентов конструирования «я-образа». Этот компонент может наполняться различным содержанием у носителей разного профессионального статуса, а потому «бедный» научный сотрудник может (вольно или невольно) занижать свой реальный доход, тогда как для предпринимателя высокий (или завышенный) доход является признаком успеха и процветания.

Каковы основные выводы представленного в данной статье этапа исследований. Их, на наш взгляд три.

Во-первых, получили эмпирическое подтверждение исходного опасения о недостаточной валидности традиционных инструментов измерения социально-профессионального статуса. Эти инструменты (шкалы, вопросы) строились на основе анализа социальной структуры советского общества и не учитывают ряд серьёзнейших изменений в этой сфере. В частности, это касается роли формального образования в формировании социального статуса.

Во-вторых, задачи конструирования соответствующих современной ситуации моделей социальнопрофессиональной структуры сложны и, скорее всего, не могут быть решены кабинетным (умозрительным) путём. Дело тут вовсе не в недостаточных интеллектуальных способностях современных российских социо- логов, а в отсутствии у экспертов достаточного опыта - актуальные профессиональные статусы и профессиональная структура находятся на стадии оформления после бурных флуктуаций эпохи 90-х гг. Поэтому ведущую роль в решении названных задач должна сыграть эмпирическая дескрипция и поиск адекватных инструментов анализа (прежде всего, статистических), позволяющих точно классифицировать и/или типологизировать внешне разнородный материал. Одним из возможных подходов здесь может быть кластерный анализ, некоторые результаты применения которого к данным описанного здесь исследования будут представлены авторским коллективом в следующей публикации.

В-третьих, одним из перспективных направлений исследования социально-профессиональной структуры является, на наш взгляд, анализ влияния на неё межкорпоративных различий, а также той роли, которую играет принадлежность к определённой корпорации и корпоративная идентичность в формировании профессиональной идентичности и профессионального статуса работника.