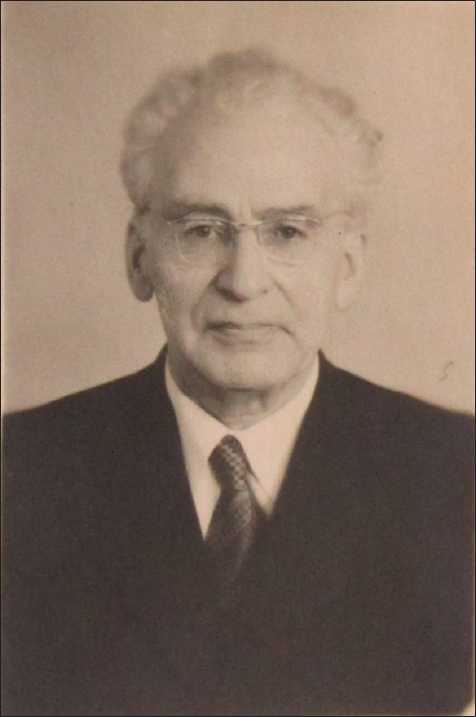

Профессор Георгий Александрович Коблов (к 100-летию со дня рождения)

Автор: Бугаева И.О., Завьялов А.И.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Научные школы и памятные даты

Статья в выпуске: 2 т.11, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены биографические данные Г.А. Коблова и его научный вклад в развитие нейрогистологии в период работы в Саратовском медицинском институте.

Биография, нейрогистология, профессор г.а. коблов

Короткий адрес: https://sciup.org/14918122

IDR: 14918122

Текст научной статьи Профессор Георгий Александрович Коблов (к 100-летию со дня рождения)

1Исполнилось 100 лет со дня рождения Георгия Александровича Коблова, принадлежащего к числу видных ученых нейроморфологов нашей страны второй половины ХХ столетия, внесшего существенный вклад в изучение деления нервных клеток.

Г. А. Коблов родился 26 апреля 1915 г. в деревне Зубовка Аткарского уезда Саратовской губернии в семье рабочего. В 1927 г. поступил в школу крестьянской молодежи и проживал в интернате при школе. В 1930 г. вместе с семьей переехал в Саратов и поступил в семилетнюю школу, одновременно учился на вечерних курсах кочегаров при клубе водников. Весной 1931 г. досрочно сдал экзамены за курс неполной средней школы и вечерние курсы и был принят на работу в должности кочегара на землечерпальную машину «Волжская-25», где проработал один летний сезон [1].

Осенью 1931 гг. А. Коблов поступил на 3-й курс вечернего рабфака и одновременно работал секретарем судебных заседаний народного суда 6-го района г. Саратова. После окончания рабфака он поступил

G.A. Koblov and his scientific contribution to the develop-Saratov Medical Institute.

на биологический факультет Саратовского государственного университета, который окончил в 1937 г. по специальности «Зоология». Затем работал несколько месяцев зоологом в Саратовском НИИ «Микроб», принимал участие в работе научной экспедиции на Памире и Мангышлаке, где им был собран и обобщен материал для публикации первой научной статьи. По возвращении в феврале 1938 г. из экспедиции Георгий Александрович был принят на работу в должности ассистента кафедры гистологии Саратовского медицинского института, возглавляемой проф. М. М. Маричем. Работая ассистентом, он активно занимался научной работой по исследованию взаимоотношения способов деления клеток — митоза и амитоза, происхождения и биологической сущности многоядерных структур, встречающихся в норме, и особенно при злокачественных новообразованиях. По мере накопления материалов исследования о способе образования многоядерных структур изучаются и их органоидные образования, что позволило отчетливо понять строение и биологическую сущность многоядерных структур, связь органоидов с ядром. Полученные материалы исследования были частично опубликованы в печати и использованы для кандидатской диссертации Г. А. Коблова. Уже в нача-

Георгий Александрович Коблов ле 1941 г. им был собран и обработан материал для кандидатской диссертации, но защитить помешала начавшаяся Великая Отечественная война [2].

24 июня 1941 гг. А. Коблов был мобилизован на военные сборы в Никольские лагеря в должности командира стрелкового взвода. Его боевая служба началась в 16-й армии под командованием генерала К. К. Рокоссовского под Москвой, где он был ранен. В дальнейшем в составе 12-й гвардейской Пинской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии Георгий Александрович участвовал в Курской битве, в форсировании Днепра, в боях на Мозерских и Пинских болотах, освобождении Бреста, Риги и Варшавы, боях в Померании и, наконец, в битве за Берлин. На протяжении военной службы последовательно занимал офицерские должности командира стрелкового взвода, командира роты, начальника штаба батальона, помощника начальника штаба полка.

За боевые заслуги Г. А. Коблов был награжден двумя орденами Отечественной войны ΙΙ степени, орденом Богдана Хмельницкого ΙΙΙ степени (за форсирование Днепра), орденом Красной Звезды и медалями: «За оборону Москвы», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» [1–2].

После окончания Великой Отечественной войны весной 1946 г. Георгий Александрович вновь возвращается на кафедру гистологии Саратовского медицинского института в должности ассистента и завершает работу над кандидатской диссертацией на тему: «Морфология сетчатого аппарата Гольджи в двуядерных и полиплоидных клетках», которую он успешно защитил в марте 1947 г. в Саратовском зоотехническо-ветеринарном институте.

В 1948 гг. А. Коблов избирается на должность доцента кафедры гистологии.

В связи отъездом заведующего кафедрой гистологии члена-корреспондента АМН СССР, профессора Н. Г. Колосова в 1950 г. в Ленинград на должность заведующего лабораторией морфологии Института физиологии им. И. П. Павлова АН СССР руководство кафедрой возлагается на доцента Г. А. Коблова.

Тематика научных исследований на кафедре не меняется. Продолжилась работа по изучению чувствительной иннервации ганглиев и отдельных нервных клеток. Накопленный материал дает возможность рассматривать разнообразные рецепторы, обнаруженные в различных интрамуральных ганглиях, как хеморецепторы, как аппараты вегетативного звена, поскольку в центральной нервной системе такого рода образования отсутствуют. Сотрудниками кафедры проводятся интенсивные исследования по изучению общей структуры ганглиев и их связей. Уточняется структура синапса: описывается его плазматический компонент (Г. А. Коблов) и диапазон изменений, позволяющий в известной мере отдифференцировать картины его физиологических состояний от патологических (А. Г. Гретен, З. Н. Хорос, З. А. Будрина, Н. И. Малолетнова, А. Н. Доева).

В 1952 гг. А. Коблов защитил диссертацию на степень доктора биологических наук на тему: «Морфология ганглиев солнечного сплетения» и после ее утверждения ВАК в 1953 г. избирается на должность заведующего кафедрой гистологии, которой руководил до 1983 г., а затем работал профессором кафедры [3]. С 30 июня 1985 г. вышел на пенсию.

Под руководством Г. А. Коблова сотрудники кафедры проводили изучение вегетативных узлов, как в норме, так и в эксперименте. Эти исследования позволили впервые дать подробную нейроморфологи-ческую и гистохимическую характеристику верхнего шейного узла, установить особенности углеводного обмена в его нейронах при углеводной нагрузке. Кроме того, при изучении ганглиев солнечного сплетения Г. А. Кобловым было установлено периодически протекающее кариокинетическое деление нейронов [4].

При изучении вегетативных узлов как в норме, так и в эксперименте положительно решился вопрос о внутриузловых связях между нейронами. По материалам исследований защитили две докторские диссертации: А. Г. Гретен «Структурная и гистохимическая характеристика некоторых симпатических ганглиев» (1965), З. А. Будрина «Морфология поясничного симпатического узла в норме и патологии при некоторых воздействиях» (1970) и четыре кандидатские диссертации: З. А. Будрина «Морфология поясничных узлов пограничной симпатической цепочки» (1955), Г. А. Победоносцева «Возрастные изменения интрамуральных ганглиев сердца человека» (1969), А. Н. Доева «Реакция нейронов тонкого кишечника кошки при травмах узла» (1971, Н. И. Малолетнова «Морфология интрамуральных сплетений и нейронов толстой кишки, их васкуляризация и реакция на травму у некоторых млекопитающих» (1973).

Научные исследования по изучению чувствительной иннервации языка человека были проведены Т. А. Назаровой, описавшей формы и топографию окончаний в органе. В эксперименте на животных ею установлен важный факт, что акцессорное волокно в инкапсулированных окончаниях ‒ колбах — является чувствительным, а не симпатическим. Полученные материалы исследования легли в основу ее докторской диссертации: «К сравнительной морфологии чувствительной иннервации языка некоторых позвоночных животных и человека» (1968).

Другим научным направлением работы кафедры гистологии совместно с сотрудниками клинических кафедр стало изучение состояния иннервации в условиях различной патологии. Так, Г. Н. Захарова исследовала состояние нервного аппарата при облитерирующем эндартериите, Ю. И. Слепков — афферентную иннервацию аорты при гипертонической болезни, А. К. Петрашень — при раке губы. Взаимоотношения нервного и гормонального факторов в половых органах при различных сроках и видах гормональной нагрузки тщательно исследовали акушеры-гинекологи Н. В. Оноприенко, М. С. Тодорцева и В. С. Жуйкова [5].

Много внимания было уделено изучению вопроса влияния кислородной недостаточности и нарушения кровообращения на нервные структуры. Сотрудниками кафедры была выявлена чувствительность синапсов мотонейронов спинного мозга, некоторых чувствительных и мионевральных окончаний. Полное выключение кровотока, даже на сравнительно короткий срок, ведет к тяжелым дистрофическим изменениям, тяжесть которых нарастает с увеличением срока ишемии. Наиболее устойчивыми оказались нейроны интрамуральных ганглиев тонкого кишечника, часть которых сохранялась даже после 6–9-часовой ишемии (В. А. Любаев). Сходное влияние наблюдал Б. И. Никифоров и при травме кишечника, когда повреждение сосудов сопровождалось травмой нейронов.

Вопросы состояния моторной иннервации мышц и нервных элементов периоста конечностей человека и экспериментальных животных после острой ишемии изучались В. И. Перепеловым и С. Н. Григорьевым.

Важное место в практической деятельности проф. Г. А. Коблова занимали вопросы подготовки научных кадров в изучении вопросов нейроморфологии. Многие его ученики стали профессорами и заведующими кафедрами гистологии в Горьковском (А. Г. Гретен) и Читинском (З. А. Будрина) медицинских институтах, где продолжили нейрогистологиче-ские исследования. Аспиранты кафедры, которые обучались в разные годы, Г. Г. Коптяева, З. Ф. Тарасенко, И. Б. Исмаилова, А. Н. Доева, после успешной защиты диссертаций в дальнейшем работали в медицинских институтах различных городов страны. Бывшие студенты-кружковцы В. И. Козлов, А. К. Коломийцев, В. Н. Майоров, А. А. Милохин стали докторами медицинских наук. Из учеников проф. Г. А. Кобло-ва в Саратовском медицинском институте работали на кафедре гистологии: проф. Т. А. Назарова, доцент

Перу ученого принадлежит более 70 научных работ, в том числе монография «Деление нервных клеток» (1978 г.). Под его руководством были выполнены и успешно защищены 9 докторский и более 30 кандидатских диссертаций. Большое число проведенных им и сотрудниками кафедры научных исследований в области нейрогистологии внесли существенный вклад в развитие отечественной медицины.

Г. А. Коблов принимал активное участие в общественной жизни института, являясь председателем участковой и окружной избирательных комиссий. В течение многих лет он был председателем Саратовского научного общества анатомов, гистологов и эмбриологов и членом правления Российского научного общества анатомов, гистологов и эмбриологов.

За многолетний безупречный труд и подготовку научно-педагогических кадров Г. А. Коблов в 1975 г. награжден орденом «Знак Почета».

Резюмируя многогранную деятельность проф. Г. А. Коблова, можно с полной уверенностью подчеркнуть, что он по праву заслужил признание коллег как один из видных и наиболее авторитетных отечественных гистологов второй половины ХХ столетия. Он умело сочетал разностороннюю научную педагогическую, организаторскую и общественную деятельность.

Скончался Г. А. Коблов 15 июля 1995 г. Похоронен в Саратове.

Список литературы Профессор Георгий Александрович Коблов (к 100-летию со дня рождения)

- Архив СГМУ. Личное дело Коблова ГА. Фонд 844. Ед. хр. 3791. Св. 129

- Богомолова H.B., Бигельдина H.A. Страницы истории кафедры гистологии. Саратов: Изд-во СГМУ, 1999. 37 с.

- Профессора и заведующие кафедрами Саратовского государственного медицинского университета 1909-2009 гг./под ред. проф. П. В. Глыбочко. Саратов, 2008. С. 160

- Развитие научной медицинской мысли в Саратове (1909-1989 гг.). Саратов: Изд-во СГУ, 1992; с. 34-48

- Саратовский медицинский институт (1909-1979): страницы истории. Саратов: Изд-во СГУ, 1980; с. 31-34

- Саратовский государственный медицинский университет: история и современность/под ред. проф. П. В. Глыбочко. Саратов: Изд-во СГМУ, 2003; с. 60-67.