Профилактика и коррекция девиантного поведения несовершеннолетних на уровне образовательной организации

Автор: Фахрадова Лейла Натиговна, Барсуков Виталий Николаевич, Смолева Елена Олеговна, Разварина Ирина Николаевна

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Качество жизни и человеческий потенциал территорий

Статья в выпуске: 2 (82), 2016 года.

Бесплатный доступ

Падение престижа института семьи, нарушение межпоколенческой коммуникации, высокий уровень алкоголизации населения, а также другие социальные проблемы приводят к падению качества и содержания семейного воспитания, нарушению социализации детей. В связи с этим возрастает потребность тесного сотрудничества и активного взаимодействия семьи и школы, без которого решение проблемы социализации ребенка невозможно. Наблюдения показывают тенденцию ослабления этого взаимодействия, усиления напряженности во взаимоотношениях семьи и школы, ослабления связи микросоциума семьи и микросоциума школы. Недостаточное воспитательное воздействие социальных институтов, влияние неблагоприятных факторов социальной среды могут привести к росту числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении. Образовательная организация обладает огромным потенциалом адекватной социализации личности, поскольку в процессе обучения ребенок приобретает не только знания, умения и навыки, но и опыт общения со сверстниками и взрослыми, работы в коллективе. В то же время высокое разнообразие проявлений девиантного поведения среди несовершеннолетних актуализирует выбор приоритетных направлений профилактической и коррекционной работы с данной категорией на уровне образовательных организаций. Целью исследования является рассмотрение механизма работы с девиантными детьми и их семьями, основанного на принципах системности, субъектного подхода и непрерывного взаимодействия специалистов. Раскрываются роль и функции школьного Совета профилактики в обеспечении сотрудничества специалистов образовательной организации, задействованных в работе с обучающимися, характеризующимися девиантным поведением, и их семьями.

Девиации, девиантное поведение, несовершеннолетние, социальная адаптация, профилактика и коррекция девиантного поведения

Короткий адрес: https://sciup.org/147111348

IDR: 147111348 | УДК: 316.624

Текст научной статьи Профилактика и коррекция девиантного поведения несовершеннолетних на уровне образовательной организации

Падение престижа института семьи, нарушение межпоколенческой коммуникации, высокий уровень алкоголизации населения, а также другие социальные проблемы приводят к падению качества и содержания семейного воспитания, нарушению социализации детей. В связи с этим возрастает потребность тесного сотрудничества и активного взаимодействия семьи и школы, без которого решение проблемы социализации ребенка невозможно. Наблюдения показывают тенденцию ослабления этого взаимодействия, усиления напряженности во взаимоотношениях семьи и школы, ослабления связи микросоциума семьи и микросоциума школы. Недостаточное воспитательное воздействие социальных институтов, влияние неблагоприятных факторов социальной среды могут привести к росту числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении. Образовательная организация обладает огромным потенциалом адекватной социализации личности, поскольку в процессе обучения ребенок приобретает не только знания,умения и навыки, но и опыт общения со сверстниками и взрослыми, работы в коллективе. В то же время высокое разнообразие проявлений девиантного поведения среди несовершеннолетних актуализирует выбор приоритетных направлений профилактической и коррекционной работы с данной категорией на уровне образовательных организаций. Целью исследования является рассмотрение механизма работы с девиантными детьми и их семьями, основанного на принципах системности, субъектного подхода и непрерывного взаимодействия специалистов. Раскрываются роль и функции школьного Совета профилактики в обеспечении сотрудничества специалистов образовательной организации, задействованных в работе с обучающимися, характеризующимися девиантным поведением, и их семьями.

Девиации, девиантное поведение, несовершеннолетние, социальная адаптация, профилактика и коррекция девиантного поведения.

Развитие территории помимо укрепления материально-ресурсной и технологической базы производства предполагает повышение человеческого потенциала населения. В связи с этим приобретает актуальность задача создания такой модели образовательной и воспитательной подготовки подрастающего поколения, которая способна обеспечить высокий профессионализм молодежи и соответствие ее ценностных установок приоритетам общественного развития. Одним из аспектов поставленной задачи является формирование механизма профилактики девиантного поведения несовершеннолетних, которое выступает значимым препятствием для нормальной социализации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Проблема девиантного поведения, впервые раскрытая в трудах Э. Дюркгейма [1; 2], остается актуальной и в насто- ящее время. Подробный анализ теоретических подходов к изучению девиантного поведения, сформировавшихся в западной социологии, приводится Н. Смелзе-ром [7]. Автор выделяет восемь основных теоретических подходов к определению сущности и причин девиантного поведения (табл. 1).

Далее будем опираться на классическое определение девиантного поведения, сформулированное Н. Смелзером, поскольку оно, на наш взгляд, наиболее соответствует цели и задачам представленного исследования: «Девиация – поведение, которое рассматривается как отклонение от групповых норм и приводит к изоляции, лечению, исправлению или наказанию нарушителя» [7].

Классическим объектом российских исследований девиантного поведения являются дети и подростки – как группы, наиболее склонные к некритичному

Таблица 1. Теории девиации

|

Тип объяснения |

Теория |

Авторы |

Основная идея |

|

Биологическое |

Физические черты связаны с преступными наклонностями |

Ч. Ломброзо |

Физические особенности являются причинами девиации |

|

Определенное строение тела наиболее часто встречается среди девиантов |

У. Шелдон |

||

|

Психологическое |

Психоаналитическая теория |

З. Фрейд |

Конфликты, свойственные личности, вызывают девиацию |

|

Социологическое |

Аномия |

Э. Дюркгейм |

Девиации, в частности самоубийства, происходят вследствие нарушения или отсутствия ясных социальных норм |

|

Социальная дезорганизация |

К. Шоу, Г. Маккей |

Девиации многих видов возникают в тех случаях, когда культурные ценности, нормы и социальные связи разрушаются, ослабевают или становятся противоречивыми |

|

|

Аномия |

Р. Мертон |

Девиация нарастает, когда обнаруживается разрыв между одобряемыми в данной культуре целями и социальными способами их достижения |

|

|

Культурологические теории |

Т. Селлин, В. Миллер, Э. Сатерленд, R. Cloward, L. Ohlin |

Причинами девиации являются конфликты между нормами субкультуры и господствующей культуры |

|

|

Радикальная криминология |

A. Turk, R. Quinney, И. Тейлор, П. Уолтон, Д. Янг |

Девиация является результатом противодействия нормам капиталистического общества |

|

|

Источник: Смелзер, Н. Социология : пер. с англ. – М. : Феникс, 1998. – 688 с. |

|||

усвоению и тиражированию социальных практик, характерных для их ближайшего окружения. Ведущую роль референтных групп в процессе усвоения индивидом девиантных практик подчеркивал американский социолог Эдвин Сатерленд [14]. Согласно его исследованиям преступного поведения (которое является одной из форм девиации), люди усваивают ценности, характерные для асоциальных группировок, в ходе повседневного общения с их представителями. Сатерленд подчеркивал, что на интенсивность усвоения человеком девиантных ценностей оказывают влияние частота контактов с девиантами, а также их число в составе ближайшего окружения, продолжительность взаимодействия. Определяющее значение имеет возраст индивида: чем он моложе, тем с большей готовностью усваивает образцы поведения, навязываемые другими [7; 14]. Американский исследователь А. Кохэн, рассматривая делинквентное поведение подростков (являющееся одним из проявлений деви- аций), предложил использовать понятие «субкультура правонарушителей». Он отмечает, что подросток включается в уже функционирующую систему, характеризующуюся своими законами, ценностями и т.д., а групповое влияние на подростка в этом случае носит целенаправленный характер [11].

Для более полного понимания социальных эффектов девиантного поведения несовершеннолетних необходимо обратиться к исследованиям его признаков и основных форм проявления.

В соответствии с предложенной Е.В. Зма-новской [3] структурно-динамической концепцией девиантность как социальнопсихологический феномен характеризуется нарушением баланса трех основных процессов социализации личности: социальной адаптации, социально-психологической интеграции и индивидуальной самореализации. В случае девиантности наблюдаются:

-

1) недостаточная и (или) неэффективная адаптация к социальной среде;

РФ СЗФО ВО

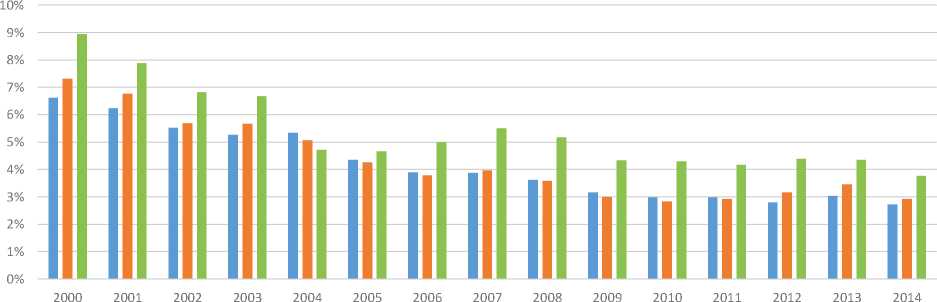

Рис. 1. Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии, от общего числа зарегистрированных преступлений, %

Источник: Центральная база статистических данных [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://cbsd.gks.ru

-

2) снижение активности, направленной на интеграцию общепринятых ценностей в систему личных смыслов;

-

3) доминирование процессов индивидуализации и девиантной самореализации.

В исследованиях, освещающих проблему девиаций, рассматриваются три основные группы отклоняющегося поведения по виду нарушаемой нормы и характеру негативных последствий:

-

1) антисоциальное (делинквентное) поведение – противоречащее правовым нормам, угрожающее социальному порядку и благополучию окружающих людей;

-

2) аутодеструктивное (саморазрушительное) поведение – суицидальное, фанатическое, аутическое, виктимное, рискованное поведение, пищевая зависимость, химическая зависимость и т. д.;

-

3) асоциальное (аморальное) поведение – уклонение от выполнения морально-нравственных норм, угрожающее благополучию межличностных отношений.

Делинквентное поведение направлено, как правило, вовне – на объекты окружающей действительности или на других людей, поэтому его легче фиксировать, в том числе средствами статистического учета. Так, по данным на 2014 год доля преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии, от общего числа зарегистрированных правонарушений в Российской Федерации составила 3% (59,5 тыс. случаев), снизившись по сравнению с 2000 годом (195,4 тыс. случаев). На территории Северо-Западного федерального округа вклад преступлений с участием несовершеннолетних составил также 3%. В Вологодской области в течение всего периода с 2000 по 2014 год значения показателя были выше среднероссийских: 9% – в 2000 году, 4% - в 2014 году (рис. 1).

Число осужденных, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте, в 2013 году в Российской Федерации равнялось 20,38 человека в расчете на 100000 чел. населения (29198 чел.)2. Среди стран Евросоюза наиболее высокий показатель численности несовершеннолетних, осужденных за совершение преступлений в 2013 году, был зафиксирован в Финляндии – 833,94 чел. на 100000 чел. населения всех возрастов, на втором месте – Швеция – 473,73 чел. на 100000 чел. населения, на третьем – Швейцария – 465,25 чел. на 100000 чел. населения [13].

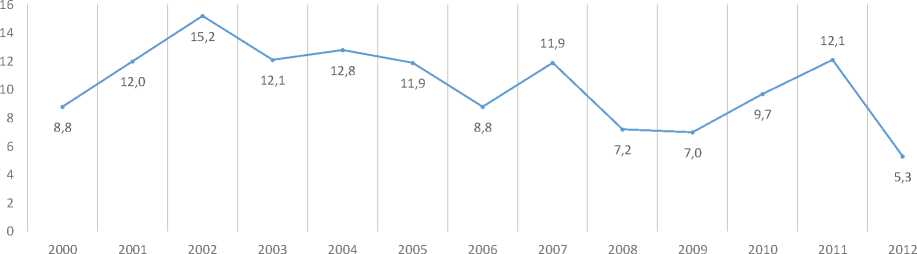

Другой формой девиантного поведения выступают суициды. Поскольку статистика фиксирует только достоверно диагностированные случаи самоубийств, то возникает проблема выявления латентного уровня суицидов. Согласно данным Евростата, частота суицидов среди населения в возрасте от 15 до 19 лет составляла в 2012 году 4,52 случая на 100 тысяч чел. населения [12]. В России в 2014 году коэффициент смертности вследствие суицида среди несовершеннолетних от 10 до 14 лет составил 3, а в возрастной группе от 15 до 19 лет – 11,5 случаев на 100000 чел. населения соответствующего возраста [10]. Показатель потерянных лет потенциальной жизни вследствие суицидов в 2009 году в возрастной группе 10 – 14 лет составил 10613, в возрастной группе 15 – 19 лет – 71571, что значительно превосходит значения показателя для других внешних причин смерти [4]. В Вологодской области по данным на 2012 год среди несовершеннолетних в возрасте от 10 до 19 лет было зафиксировано 5 случаев суицидов на 100000 чел. населения. За период с 2000 по 2012 год максимальное число самоубийств отмечено в 2002 году – 15 случаев (рис. 2). Несмотря на невысокое значение показателя и устойчивую тенденцию его снижения, важно учитывать, что уровень самоубийств является маркером крайнего социального неблагополучия [5].

Наиболее сложно фиксировать случаи проявлений асоциального (аморального) поведения. Это связано не только с отсутствием соответствующей системы мониторинга как таковой, но и с несовершенством механизмов распределения ответственности за ведение такого учета. В то же время именно аморальное поведение является «индикатором» социальной дезадаптации ребенка. Так, по данным Федеральной службы государственной статистики на 2012 год, численность подростков в возрасте от 15 до 17 лет, страдающих психическими расстройствами и расстройствами поведения вследствие употребления психоактивных веществ, составляла 577 человек – с диагнозом «алкоголизм и алкогольные психозы» (14,1 случая на 100000 человек соответствующей возрастной группы), 284 человека – с диагнозом «наркомания» (6,9 случая на 100000 человек соответствующей возрастной группы), 1094 человек – с диагнозом «токсикомания» (26,7 случаев на 100000 человек соответствующей возрастной группы) [5]. Приведенные значения невысоки, однако ситуация с пробами психоактивных веществ не отслеживается, следовательно, осложняется задача по своевременному выявлению несовершеннолетних, попавших в группу риска формирования зависимого поведения.

Среди предпосылок формирования девиантного поведения детей наибольшее значение имеет неблагоприятная ситуация в семье. При этом условия, приводя-

Рис. 2. Смертность от самоубийств в возрастной группе 10 – 19 лет в Вологодской области, число умерших на 100 тыс. чел. населения соответствующего возраста

Источник: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.gks.ru

Таблица 2. Характеристика типов социально неблагополучных семей, наносящих ущерб социализации детей

|

Тип социально неблагополучной семьи |

Характеристики |

|

Способствующие социальному разложению детей |

– принуждение ребенка к попрошайничеству; – вовлечение ребенка в азартные игры; – принуждение ребенка к проституции; – привлечение ребенка к употреблению наркотиков; – вовлечение ребенка в торговлю наркотиками |

|

Создающие условия бытовой неустроенности |

– отсутствие у ребенка регулярного питания; – отсутствие у ребенка одежды по сезону; – отсутствие у ребенка надлежащих гигиенических условий |

|

Характеризуемые девиантностью родителей |

– аморальный образ жизни родителей; – алкоголизм родителей; – наркомания родителей |

|

Создающие условия безнадзорности детей |

– безнадзорность, беспризорность ребенка; – условия, приводящие к нарушению прав ребенка на образование |

|

Создающие условия девиантности детей |

– условия, приводящие к совершению ребенком противоправных деяний; – привлечение ребенка к употреблению алкогольных напитков |

|

Источник: Реализация мероприятий по поддержке педагогических работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей : информационно-аналитическая записка / Центр социального прогнозирования и маркетинга, 2015. – 26 с. |

|

щие к девиантному поведению ребенка, могут складываться и в тех семьях, которые не попадают под нормативное определение «неблагополучные». В исследованиях под руководством Ф.Э. Шереги [6] предложена разработанная на основе факторного анализа типология социально неблагополучных семей, наносящих ущерб социализации детей (табл. 2).

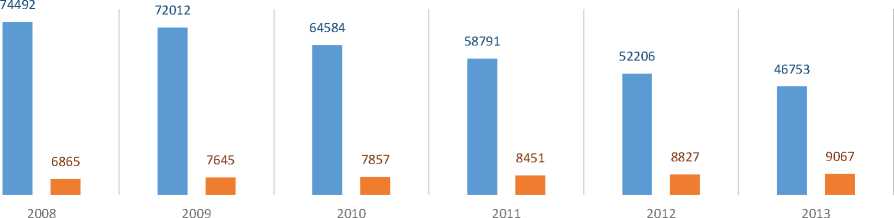

Из приведенной таблицы видно, что существует целый спектр проблем воспитания, которые не могут быть решены без создания специальной системы сопровождения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Кроме того, сохраняет актуальность проблема устройства детей, родители которых были лишены родительских прав или ограничены в них (рис. 3) . Их численность в 2013 году превысила 46 тыс. человек.

Неблагоприятная воспитательная среда может складываться и в относительно благополучных семьях. В таких случаях проблемы, как правило, возникают вследствие нехватки у родителей времени на общение с ребенком. На эту особенность современных семей указывали участники фокус-групп – родителей благополучных и неблагополучных детей, а также педагогов. В частности, было высказано мнение, что для родителей обеспечение материального благосостояния более важно, чем воспитание детей. Причем в семьях с относительно высокими доходами существует практика «откупа» родителей от своих обязанностей. Например, ребенок просит ему почитать, на что родитель отвечает: «А давай я тебе куплю диск, и ты посмотришь, только отстань»3.

Недостаточное внимание родителей препятствует гармоничному формированию личности ребенка: системы ценностей, представлений об окружающем мире, миропонимания, мировоззрения и мировосприятия. Как следствие, для таких детей роль транслятора социальных норм начинают выполнять образовательные организации, а в подростковый период – ближайшее окружение. Необходимо отметить, что ближайшее окружение ребенка может играть как положительную, так и отрицательную роль в процессе трансляции образцов поведения. В случае, если окружение ребенка

■ Численность детей, родители которых лишены родительских прав

■ Численность детей, родители которых ограничены в родительских правах (по данным Минобрнауки России)

Рис. 3. Численность детей, родители которых лишены родительских прав или ограничены в них, человек

Источник: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. –

Режим доступа : http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/motherhood/#

составляют люди, поведение которых соответствует социальным нормам, ближайшее окружение способствует его социальной адаптации. Если же референтной группой для подростка выступают сверстники, принадлежащие к антисоциальным объединениям, то создается ситуация повышенного риска его социальной дезадаптации. Единственным транслятором актуальных социальных норм для несовершеннолетних, таким образом, остаются образовательные организации, в частности – школа.

В то же время полномочия школы в сфере работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации (ТЖС) и социально опасном положении (СОП), ограничены. Это связано с:

-

1) недостатком финансирования на проводимые мероприятия и материальное стимулирование специалистов, ответственных за работу с детьми в ТЖС и СОП и их семьями, – на эту проблему указывали директора школ, принимавшие участие в экспертном опросе в 2015 году;

-

2) недостатком юридических знаний, умений и навыков для качественного выполнения работы – проблему отметили 60% классных руководителей, принимавших участие в экспертном опросе в 2015 году.

Как следствие, возникает потребность в привлечении специалистов социальных служб, органов опеки и попечительства, правоохранительных органов, медицин- ских учреждений к работе непосредственно с обучающимися, и в особенности – с их семьями. Конкретная цель работы перечисленных служб состоит в устранении неблагоприятных факторов, препятствующих социализации детей.

В целом, по результатам социологических опросов руководителей образовательных организаций, классных руководителей и специалистов органов опеки и попечительства, проведенных в рамках исследования факторов, затрудняющих социализацию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, в 2014 – 2015 гг.4

совершенствование межведомственного взаимодействия было названо одним из главных условий эффективной работы с девиантными детьми и их семьями.

Необходимость совершенствования системы межведомственного взаимодействия также подтверждается и результатами опроса педагогов школ, осуществляющих работу с детьми в ТЖС и СОП и их семьями. Классные руководители чаще всего отмечали высокую востребованность для осуществления работы с девиантными детьми таких ресурсов, как методические рекомендации (50%), помощь со стороны педагогического коллектива (49%), помощь со стороны дирекции школы (48%), заключение ПМПК, рекомендации специалистов медицинских учреждений и органов социальной защиты (44%), помощь со стороны местных органов управления образованием (40%).

На уровне школы, на наш взгляд, координацию работы специалистов может обеспечить Совет профилактики, постоянными членами которого станут заместитель директора по учебной и воспитательной работе, педагоги (прежде всего – классные руководители), школьный психолог, социальный педагог и медицинский работник. Также на заседания Совета профилактики могут быть приглашены специалисты профильных ведомств, принимающих участие в работе с детьми: органов опеки, социальной защиты, охраны правопорядка и других. Структура Совета профилактики и функции его членов отражены на схеме (рис. 4).

На этапе выявления детей с девиантным поведением специалисты школы собирают информацию о ребенке, его семье и ближайшем окружении. Порядок работы включает несколько фильтров: правовой, медицинский, социальный и психолого-педагогический. Проверка наличия правонарушений со стороны ребенка или его семьи проводится с участием органов охраны правопорядка. В случае выявления правонарушений со стороны ребенка он может в зависимости от избранной меры наказания продолжить обучение в школе закрытого типа, в колонии для несовершеннолетних, а впоследствии вернуться в общеобразовательную школу. Перед специалистами школы возникает задача социальной реабилитации такого ребенка, что предполагает его максимально возможное включение в школьную жизнь, взаимодействие со сверстниками и взрослыми (педагогический коллектив и специалисты школы), которые могут транслировать социально одобряемые поведенческие практики. Социальная реабилитация выступает как составляющая системы вторичной профилактики девиантного поведения на уровне образовательного учреждения.

Поскольку девиантное поведение может являться следствием нарушений здоровья, то по предварительному согласию родителей или законных представителей ребенка в отношении него следует провести медицинскую экспертизу. Администрация школы на данном этапе выступает в качестве источника первичной информации, предоставляя необходимые данные лечебно-профилактическим учреждениям.

Дальнейшая работа с семьями включает проверку материально-бытовых условий проживания детей, их обеспеченности необходимыми благами, рабочим местом для выполнения учебных заданий. Если семья попадает в категорию малообеспеченных, то принимается решение о предоставлении ребенку бесплатного питания в школе, социальный педагог оказывает родителям содействие в получении государственной материальной поддержки.

Заключительным фильтром на этапе выявления детей, находящихся в ТЖС и СОП, является психолого-педагогическая

Лечебнопрофилактические учреждения

Органы опеки и попечительства

Органы социальной защиты

Правоохранительные органы

Региональные центры психолого-медико-социального сопровождения

Директор

Муниципальные центры психолого-медико-социального сопровождения

Зам. директора по учебной работе

Зам. директора по воспитательной работе

Специалисты учреждений здравоохранения, опеки, социальной защиты, охраны правопорядка и др.

Педагоги-предметники

Штатный медработник

|

Классные |

Штатный |

Социальный |

|

руководители |

психолог |

педагог |

-

- содействие специалистам школы в работе с детьми и их семьями

-

- участие в выявлении детей с девиантным поведением;

-

- информирование классных руководителей о случаях девиантного поведения;

-

- содействите

в проведении мероприятий по профилактике и коррекции девиантного поведения обучающихся;

-

- ведение внеклассной работы с обучающимися (спортивные секции, факультативы, клубы)

-

-

классных руководителей о случаях девиантного поведения;

-

- содействите

в проведении мероприятий по профилактике и коррекции девиантного поведения обучающихся

причин девиантного поведения;

-

- участие в составлении плана коррекционной работы

и реализация части мероприятий;

-

- информирование Совета

-

- участие в составлении плана коррекционной работы и реализации части мероприятий;

-

- информирование Совета

-

- участие в составлении плана коррекционной работы и реализация части мероприятий;

-

- информирование совета

о результативности проведенных мероприятий

о результативности проведенных мероприятий

о результативности проведенных мероприятий

Совет по профилактике

|

Приглашаемые и внешние участники Совета |

и коррекции девиантного поведения |

Постоянные члены Совета |

Рис. 4. Школьный Совет профилактики: структура и функции экспертиза. Ее суть состоит в определении существующих проблем воспитания, общей оценке педагогического потенциала и психологической ситуации в семье.

Итоги работы по выявлению детей в ТЖС и СОП выносятся на обсуждение школьного Совета профилактики, на заседание которого приглашаются родители обучающихся, а также представители всех учреждений, принимавших участие в работе на данном этапе. С учетом мнения родителей или законных представителей детей, проявляющих девиантное поведе- ние, принимается решение относительно их постановки на внутришкольный учет, разрабатывается план диагностических мероприятий для специалистов (школьного психолога, социального педагога, классных руководителей). На этапе диагностики работа ведется по четырем направлениям: диагностика личностных особенностей ребенка, ситуации в семье, в школе, влияния ближайшего окружения.

Следует отметить, что диагностика ситуации в семье может быть проведена только при активном содействии орга- нов социальной защиты и органов опеки и попечительства. На сегодняшний день социальному педагогу школы рекомендовано посещать семьи обучающихся в сопровождении представителя правоохранительных органов и органов социальной защиты. Такой формат, с одной стороны, обеспечивает безопасность социального педагога, а с другой – создает дополнительные трудности в работе с семьями обучающихся, поскольку может приводить к возникновению конфликтов между детьми и родителями, а также – между родителями и сотрудниками школы.

По результатам диагностики формируются индивидуальные программы коррекционной работы с каждым ребенком, а также составляются рабочие планы для специалистов школы. Коррекционные мероприятия могут проводиться как в индивидуальной, так и в групповой форме. Основное требование при формировании групп состоит в учете возрастных особенностей обучающихся, а также в соблюдении оптимального объема нагрузки на специалиста.

В целом коррекционная работа с девиантными детьми и их семьями должна строиться на принципах системности, субъектного подхода и непрерывного взаимодействия специалистов.

Соблюдение принципа системности обеспечивается рядом условий. Во-первых, целью создания школьного Совета профилактики является организация системы работы с детьми, проявляющими девиантное поведение, и их семьями, что закреплено в соответствующем Положении, принятом образовательной организацией. Во-вторых, годовой план коррекционных мероприятий утверждается приказом директора школы после обсуждения на заседании совета профилактики. В-третьих, текущий контроль результатов коррекционной работы позволяет своевременно вносить необ- ходимые изменения в содержание или формы ее проведения.

Субъектный подход направлен на формирование у ребенка мотивации для преодоления личностных особенностей, препятствующих гармоничному взаимодействию со сверстниками и взрослыми. На практике поставленная задача решается посредством организации групповых или индивидуальных психологических тренингов, спортивных и культурно-развлекательных мероприятий для детей и их семей, кружковой и секционной деятельности для обучающихся.

Непрерывное взаимодействие специалистов необходимо, чтобы избежать дублирования функций, согласовать содержание работы, обсудить результативность применения различных форм и методов работы. Перекрестные консультации могут проводиться по инициативе самих специалистов в рамках собраний методических объединений школы, а также на плановых заседаниях школьного Совета профилактики. При необходимости к разработке и реализации коррекционных мероприятий могут быть привлечены специалисты органов опеки, охраны правопорядка, других ведомств.

Положительным результатом коррекционной работы может считаться нормализация социальных взаимодействий ребенка и формирование благоприятной среды для его социализации в семье, школе и ближайшем окружении.

Результаты проведенного исследования позволяют говорить о том, что приоритетной задачей образовательной организации является создание благоприятной среды для социализации обучающихся. Это может быть достигнуто посредством формирования механизма работы с детьми в трудной жизненной ситуации и их семьями. Базовыми при его создании выступают принципы системности, субъектного подхода, непре- рывного взаимодействия специалистов. Структурой, обеспечивающей согласованное взаимодействие всех задействованных в работе на уровне образовательной организации специалистов, является школьный Совет профилактики. Помимо обеспечения непрерывного обмена информацией между специалистами школы, он может стать инструментом межведомственного взаимодействия. В его заседаниях могут принимать участие специалисты государственных служб, ведущих работу с несовершеннолетними: органов опеки, социальной защиты, охраны правопорядка. Благодаря такому формату сотрудничества возможно разделение полномочий в рамках профилактики и коррекции девиаций: образовательные организации могут заниматься, главным образом, случаями асоциального поведения, медицинские учреждения – работать с несовершеннолетними, имеющими те или иные формы зависимости, органы охраны правопорядка – проводить исправительные мероприятия в отношении правонарушителей. Роль органов опеки и со-

-

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

-

7.

-

8.

-

9.

ЛИТЕРАТУРА

Дюркгейм, Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение [Текст] / пер. с фр., составление, послесловие и примечания А. Б. Гофмана. – М. : Канон, 1995. – 352 с. – (История социологии в памятниках).

Дюркгейм, Э. Самоубийство: социологический этюд [Текст] / Э. Дюркгейм ; пер. с фр. с сокр. ; под ред. В. А. Базарова. – М. : Мысль, 1994. – 399 с.

Змановская, Е. В. Структурно-динамическая концепция девиантного поведения [Текст] / Е. В. Змановская // Вестник ТГПУ. – 2013. – № 5. – С. 189–195.

Любов, Е. Б. Экономическое бремя суицидов в Российской Федерации [Текст] / Е. Б. Любов, М. В. Морев, О. И. Фалалеева // Суицидология. – 2012. – № 3 (8). – С. 3–9.

Морев, М. В. Суицидальное поведение как индикатор общественного развития: опыт региональных исследований [Текст] / М. В. Морев, А. В. Короленко // Социология. – 2014. – № 4. – С. 121–132. Реализация мероприятий по поддержке педагогических работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей [Текст] : информационно-аналитическая записка / Центр социального прогнозирования и маркетинга, 2015. – 26 с.

Смелзер, Н. Социология [Текст] : пер. с англ. / Н. Смелзер. – М. : Феникс, 1998. – 688 с.

Смолева, Е. О. Преступность несовершеннолетних: состояние и тенденции [Электронный ресурс] / Е. О. Смолева // Вопросы территориального развития. – 2013. – № 10. – Режим доступа :

Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.gks.ru

-

10. Центр демографических исследований Российской экономической школы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://demogr.nes.ru/index.php/ru/demogr_indicat/data

-

11. Cohen, A. Delinquent Boys: The Culture of the Gang [Text] / А. Cohen. – New York : Avenue of the Americans Scholarly and Reference Division, 1955. – 198 p.

-

12. Suicide death rate, by age group [Electronic resource]. – Available at : http://ec.europa.eu/eurostat/ tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tsdph240

-

13. Suspects and offenders by age – number and rate for the relevant age group [Electronic resource]. – Available at : http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do

-

14. Sutherland, E. H. Criminology [Text] / E. H. Sutherland, D. R. Cressey ; University of California, Santa-Barbara. – Philadelphia : J.B. Lippincott Company, 1978. – 714 p.

Список литературы Профилактика и коррекция девиантного поведения несовершеннолетних на уровне образовательной организации

- Дюркгейм, Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение /пер. с фр., составление, послесловие и примечания А. Б. Гофмана. -М.: Канон, 1995. -352 с. -(История социологии в памятниках).

- Дюркгейм, Э. Самоубийство: социологический этюд /Э. Дюркгейм; пер. с фр. с сокр.; под ред. В. А. Базарова. -М.: Мысль, 1994. -399 с.

- Змановская, Е. В. Структурно-динамическая концепция девиантного поведения /Е. В. Змановская//Вестник ТГПУ. -2013. -№ 5. -С. 189-195.

- Любов, Е. Б. Экономическое бремя суицидов в Российской Федерации /Е. Б. Любов, М. В. Морев, О. И. Фалалеева//Суицидология. -2012. -№ 3 (8). -С. 3-9.

- Морев, М. В. Суицидальное поведение как индикатор общественного развития: опыт региональных исследований /М. В. Морев, А. В. Короленко//Социология. -2014. -№ 4. -С. 121-132.

- Реализация мероприятий по поддержке педагогических работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей : информационно-аналитическая записка/Центр социального прогнозирования и маркетинга, 2015. -26 с.

- Смелзер, Н. Социология : пер. с англ./Н. Смелзер. -М.: Феникс, 1998. -688 с.

- Смолева, Е. О. Преступность несовершеннолетних: состояние и тенденции /Е. О. Смолева//Вопросы территориального развития. -2013. -№ 10. -Режим доступа: http://vtr.isert-ran.ru/?module=Articles&action=view&aid=3330

- Федеральная служба государственной статистики . -Режим доступа: http://www.gks.ru

- Центр демографических исследований Российской экономической школы . -Режим доступа: http://demogr.nes.ru/index.php/ru/demogr_indicat/data

- Cohen, A. Delinquent Boys: The Culture of the Gang /А. Cohen. -New York: Avenue of the Americans Scholarly and Reference Division, 1955. -198 p.

- Suicide death rate, by age group . -Available at: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tsdph240

- Suspects and offenders by age -number and rate for the relevant age group . -Available at: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do

- Sutherland, E. H. Criminology /E. H. Sutherland, D. R. Cressey; University of California, Santa-Barbara. -Philadelphia: J.B. Lippincott Company, 1978. -714 p.