Профилактика послеоперационной дисфагии при лапароскопической фундопликации у больных грыжей пищеводного отверстия диафрагмы

Автор: Мухиддинов Н.Д., Абдуллозода Ф.А., Болтуев К.Х., Рузибойзода К.Р.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1 т.20, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования. Совершенствование способов профилактики развития дисфагии после лапароскопической фундопликации у больных грыжей пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД).Материал и методы. Проведен комплексный анализ диагностических данных и результатов оперативного лечения 140 пациентов с диагностированной ГПОД. В соответствии с дизайном исследования, когорта пациентов была стратифицирована на две группы. Контрольную группу составили 67 пациентов, подвергшихся традиционному открытому хирургическому вмешательству. В основную группу вошли 73 пациента, которым была проведена видеолапароскопическая коррекция ГПОД с применением разработанных способов профилактики послеоперационной дисфагии.Результаты. В контрольной группе (n = 67) хирургическая коррекция ГПОД осуществлялась посредством классического лапаротомного доступа с применением стандартной методики оперативного вмешательства. В основной группе (n = 73) в 68 (93,2%) случаях применялись различные модификации видеолапароскопической фундопликации с задней крурорафией. Лишь у 5 (6,8%) пациентов по строгим показаниям проведены лапаротомные операции с выполнением фундопликации по Ниссену в модификации клиники, также с задней крурорафией. С целью профилактики дисфагия различной степени тяжести, произведено покрытие сетчатого протеза прядью сальником. Также при видеолапароскопической фундопликации по Ниссену применялось формирование мягкой манжетки с использованием зонда Блэкмора для дозирования степени натяжения фундопликации. Анализ постоперационных осложнений продемонстрировал существенные различия между исследуемыми группами в отношении частоты возникновения дисфагии. В основной группе явления дисфагии различной интенсивности были зафиксированы лишь у 4 пациентов, что составило 5,5% от общего числа наблюдений. В контрольной группе данное осложнение встречалось значительно чаще - у 13 пациентов (19,4%).Заключение. Таким образом, полученные статистические данные убедительно демонстрируют клиническую эффективность разработанного комплекса профилактических мероприятий в отношении предупреждения развития механической дисфагии в послеоперационном периоде.

Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, лапароскопическая фундопликация, послеоперационная дисфагия, профилактика

Короткий адрес: https://sciup.org/140309978

IDR: 140309978 | DOI: 10.25881/20728255_2025_20_1_54

Текст научной статьи Профилактика послеоперационной дисфагии при лапароскопической фундопликации у больных грыжей пищеводного отверстия диафрагмы

В современной клинической практике хирургическое вмешательство рассматривается как ведущий метод радикального лечения ГПОД [5]. Согласно накопленному международному опыту, лапароскопические

Мухиддинов Н.Д., Абдуллозода Ф.А., Болтуев К.Х., Рузибойзода К.Р.

ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ДИСФАГИИ ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ФУНДОПЛИКАЦИИ У БОЛЬНЫХ ГРЫЖЕЙ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ антирефлюксные операции демонстрируют высокую терапевтическую эффективность, достигающую 80–90% успешных исходов. Тем не менее, в определенной части случаев (10–20%) у прооперированных пациентов развиваются различные осложнения, которые требуют проведения повторных лечебных мероприятий [6; 7].

Послеоперационная механическая дисфагия представляет собой одно из ведущих осложнений хирургического лечения ГПОД, встречаемость которого, по данным различных исследований, варьирует в широком диапазоне от 10 до 30%, а в отдельных наблюдениях достигает 59% [8; 9]. Клиническое течение данного осложнения характеризуется преимущественно транзиторным характером с самопроизвольным регрессом симптоматики в течение первых 2–3 месяцев после операции. Однако у определенной категории пациентов (3–24%) наблюдается персистенция симптомов более трех месяцев, что классифицируется как стойкая форма дисфагии [10; 11]. Терапевтическая тактика при развитии стойкой дисфагии включает применение различных миниинвазивных методик, таких как эндоскопическое бужирование и баллонная кардиодилатация. При неэффективности консервативного лечения или краткосрочности достигнутого результата возникает необходимость в повторном оперативном вмешательстве, что наблюдается в 1–2% случаев [12; 13].

Современная лапароскопическая антирефлюксная хирургия, несмотря на достигнутые технологические успехи, по-прежнему сопряжена с существенным риском развития послеоперационных осложнений, среди которых особое место занимает механическая дисфагия. Сохраняющаяся высокая частота данного осложнения диктует необходимость интенсификации научного поиска и разработки инновационных методологических подходов к его профилактике и терапевтической коррекции.

Цель исследования

Совершенствование способов профилактики развития дисфагии после лапароскопической фундопликации у больных ГПОД.

Материал и методы исследования

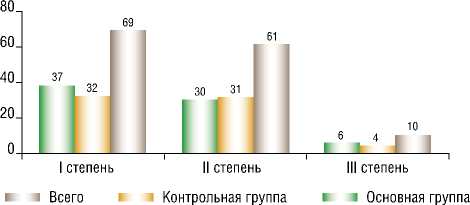

В ходе проведённого исследования была осуществлена комплексная диагностика и хирургическое лечение 140 пациентов (100%) с ГПОД. С целью анализа результатов терапии все больные были разделены на две группы: группа сравнения (контрольная) (n = 67), которой выполнялись общепринятые традиционные открытые хирургические вмешательства для коррекции ГПОД, и основная группа (n = 73), для которой применялись эндовидеохирургические технологии с использованием разработанных методик видеолапароскопической коррекции ГПОД и профилактики послеоперационной дисфагии. Среди включённых в исследование пациентов было 81 мужчина (57,9%) и 59 женщин (42,1%). Для клас- сификации ГПОД использовалась общепринятая схема, предложенная Василенко В.Х. (1978) (Рис. 1).

Скользящий тип ГПОД выявлялся в целом у 107 (76,4%) пациентов, из которых 55 (75,3%) относились к основной группе и 52 (77,6%) – к контрольной. Параэзофагальный тип ГПОД был зафиксирован в 20 (14,3%) наблюдениях, в том числе в 11 (15,1%) случаев – в основной группе и в 9 (13,4%) – в контрольной. Наименьшую долю составили пациенты со смешанным типом ГПОД – 13 (9,3%), при этом в основной группе они были диагностированы в 7 (9,6%) наблюдениях, а в контрольной – в 6 (9,0%).

При анализе клинического материала и сборе анамнестических данных выяснилось, что пациенты с ГПОД страдали заболеванием в течение от одного года до десяти и более лет, многократно проходя лечение у терапевтов и гастроэнтерологов. Продолжительность грыженоситель-ства, то есть период от появления первых клинических симптомов до обращения в клинику за хирургической помощью, представлена в таблице 1.

Как видно из представленных данных, наибольшая часть пациентов страдала данным заболеванием менее 5 лет – 101 (72,1%) случай, тогда как меньшая доля – 39 (27,9%) случаев – имела длительность заболевания от 5 до 10 и более лет.

Всего Контрольная группа ■ i Основная группа

Рис. 1. Распределение пациентов в зависимости от типа ГПОД согласно предложенной классификации Василенко В.Х.

Табл. 1. Распределение пациентов с ГПОД в зависимости от давности патологии

|

Давность патология |

Основная группа (n = 73) |

Группа сравнения (n = 67) |

р |

Всего (n = 140) |

|||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

||

|

До 1 года |

19 |

26,0 |

18 |

26,9 |

χ 2 = 0,069 df = 3 p>0,05 |

37 |

26,4 |

|

От 1 года до 5 лет |

33 |

45,2 |

31 |

46,3 |

64 |

45,7 |

|

|

От 5 лет до 10 лет |

15 |

20,6 |

13 |

19,4 |

28 |

20,0 |

|

|

Более 10 лет |

6 |

8,2 |

5 |

7,4 |

11 |

7,9 |

|

Примечание: р – статистическая значимость различия показателей между группами (критерий χ 2).

Мухиддинов Н.Д., Абдуллозода Ф.А., Болтуев К.Х., Рузибойзода К.Р.

ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ДИСФАГИИ ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ФУНДОПЛИКАЦИИ У БОЛЬНЫХ ГРЫЖЕЙ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ

Табл. 2. Распределение пациентов в зависимости от ПППОД согласно предложенной формуле F.A. Granderath (2007)

|

Размеры ГПОД |

Основная группа (n = 73) |

Контрольная группа (n = 67) |

Всего (n = 140) |

|||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

Малые |

49 |

67,1 |

46 |

68,6 |

95 |

67,9 |

|

Большие |

18 |

24,7 |

16 |

23,9 |

34 |

24,3 |

|

Гигантские |

6 |

8,2 |

5 |

7,5 |

11 |

7,8 |

|

р |

х 2 = 0,044; df = 2; p>0,05 |

|||||

Рис. 2. Распределение больных в зависимости от степени тяжести ГПОД согласно рентгенологической классификации, предложенной И.Л. Тегер, и А.А. Липко (1965).

Следует отметить, что при выборе метода хирургической коррекции ГПОД важным фактором является наличие рецидива. В проанализированном материале рецидивная форма ГПОД была зарегистрирована у 21 (15,0%) пациента обеих групп (основная группа – 11 случаев, контрольная группа – 10 случаев), тогда как у остальных 119 (85,0%) пациентов заболевание выявлялось впервые.

Согласно классификации, предложенной И.Л. Теге-ром и А.А. Липко (1965), в зависимости от рентгенологической картины ГПОД были установлены различные степени тяжести данного заболевания (Рис. 2).

Как видно из представленной диаграммы, среди 140 (100%) пациентов с ГПОД у 69 (49,3%) была выявлена I степень тяжести, при этом 37 (50,7%) случаев приходилось на основную группу, а 32 (47,7%) – на контрольную. В 61 (43,6%) наблюдении была диагностирована II степень тяжести ГПОД (основная группа – 30 (41,1%), контрольная – 31 (46,3%)). Наименьшую долю составили пациенты с III степенью тяжести: в основной группе отмечено 6 (8,2%) случаев, в контрольной – 4 (6,0%).

Необходимо подчеркнуть, что при выборе объёма и метода хирургического вмешательства существенное значение имеет площадь поверхности пищеводного отверстия диафрагмы (ПППОД).

Таким образом, у 95 (67,9%) пациентов была выявлена малая ГПОД (ПППОД до 10 см2), у 34 (24,3%) - крупная ГПОД (ПППОД от 10 до 20 см2), а у ц (7,8%) отмечались гигантские грыжи (ПППОД более 20 см2).

Кроме того, у 37 (26,4%) пациентов ГПОД сочеталась с иными хирургическими и терапевтическими патологиями органов брюшной полости, что потребовало как предоперационного консервативного, так и хирургического лечения. Так, желчнокаменная болезнь была отмечена в 12 (8,6%) наблюдениях, гастроптоз – в 6 (4,3%), а эрозивно-язвенные изменения двенадцатиперстной кишки – в 19 (13,6%) случаях.

Для диагностики ГПОД был применён комплекс клинико-лабораторных и инструментальных методов, включающий ультразвуковое, рентгенологическое и эндоскопическое исследования, а при наличии показаний – мультиспиральную компьютерную томографию

Примечание : р – статистическая значимость различия показателей между группами (критерий х 2).

Внепищеводные осложнения

Икота

Затруднение прохождения пищи по пищеводу = зе

Тошнота

Отрыжка с съеденной пищей

Отрыжка воздухом61

Боль за грудиной ^^^^ 42

Боль в эпигастрии ^^^^^^^= /в

Изжогаи/

Рис. 3. Частота и характер клинических проявлений у больных ГПОД в момент госпитализации.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием программы IBM SPSS Stattistics 25.0. Категориальные переменные представлены в виде абсолютных значений и процентных долей. Для сравнения категориальных признаков между независимыми группами применялся критерий х2, при количестве наблюдений менее 5 использовался точный критерий Фишера. Различия считались статистически значимыми при р<0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

При сборе жалоб у госпитализированных пациентов с ГПОД установлено, что у большинства отмечалось наличие двух и более диспептических симптомов, характерных для данного заболевания (Рис. 3).

Как видно из данных, представленных на рисунке 3, наиболее часто пациенты жаловались на изжогу – в 117 (83,5%) случаях, боль в эпигастрии – в 78 (55,7%), отрыжку воздухом – в 61 (43,5%), тошноту – в 45 (32,1%), боль за грудиной – в 42 (30,0%) и затруднённое прохождение пищи по пищеводу – в 36 (25,7%) наблюдениях. Перечисленные симптомы оказались наиболее информативными при оценке клинической картины пациентов с ГПОД.

Выбор тактики лечения (консервативной или хирургической) у пациентов с ГПОД является строго индивидуальным. Приоритетным направлением хирургического лечения пациентов с ГПОД является выполнение антирефлюксных операций, направленных на восстановление анатомо-функциональной целостности пищеводно-желудочного перехода и его барьерной функции. Хирургическое вмешательство проводится при наличии определенных клинических показаний.

Мухиддинов Н.Д., Абдуллозода Ф.А., Болтуев К.Х., Рузибойзода К.Р.

ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ДИСФАГИИ ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ФУНДОПЛИКАЦИИ У БОЛЬНЫХ ГРЫЖЕЙ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ

Клинические ситуации, определяющие необходимость выполнения антирефлюксных операций при ГПОД, включают следующие состояния:

-

• Резистентность к консервативной терапии или тран-зиторный характер её эффективности

-

• Вынужденная пролонгированная фармакотерапия с потенциальным риском развития медикаментозных осложнений

-

• Диагностированный пищевод Барретта на фоне ГПОД

-

• Развитие осложненных форм рефлюкс-эзофагита, проявляющихся формированием рубцовых деформаций в зоне пищеводно-желудочного перехода и рецидивирующими геморрагическими осложнениями

-

• Манифестация экстраэзофагеальных проявлений рефлюкс-эзофагита с вовлечением ларингофаринге-альной зоны, бронхолегочной системы и развитием кардиальной симптоматики.

Характер различных вариантов антирефлюксных хирургических вмешательств, применённых у обеих групп больных ГПОД, приведён в таблице 3.

Согласно данным таблицы 3, всем пациентам контрольной группы (n = 67) были выполнены традиционные открытые лапаротомные операции по коррекции ГПОД.

В основной группе в большинстве наблюдений применяли видеолапароскопические методы коррекции ГПОД: у 68 (93,2%) пациентов осуществлялись различные варианты видеолапароскопической фундопликации с задней крурорафией. Лишь в 5 (6,8%) случаях, при наличии строгих показаний (рецидив ГПОД после ранее выполненных традиционных лапаротомных вмешательств), выполняли лапаротомию и фундопликацию по Nissen в модификации клиники с задней крурорафией. Из 68 (93,2%) пациентов, оперированных видеолапароскопическим методом, у 11 (15,1%) была выполнена фундопликация по Nissen, а у 16 (21,9%) — фундопликация по Toupet с задней крурорафией. В 11 (15,1%) наблюдениях при сочетании ГПОД с другими хирургическими патологиями дополнительно проводили холецистэктомию (n = 7) или гастропексию (n = 4) на фоне видеолапароскопической фундопликации по Nissen с задней крурорафией. Следует отметить, что у 1 (1,3%) пациента при выделении ножек диафрагмы и задней стенки пищевода возникло интраоперационное повреждение брюшной части аорты, потребовавшее конверсии доступа (лапаротомия), ушивания повреждённой стенки аорты и последующего выполнения фундопликации и крурорафии.

Необходимо подчеркнуть, что после фундопликации, как в раннем, так и в позднем послеоперационном периоде, возможно развитие как транзиторной, так и стойкой органической дисфагии, что нередко требует повторных хирургических вмешательств для её устранения.

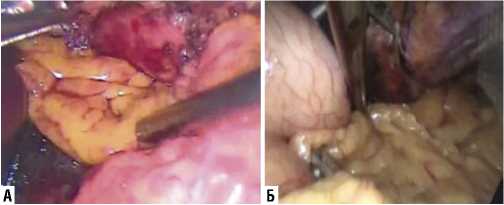

С целью профилактики осложнений в области пищеводно-желудочного перехода, в том числе снижения риска дисфагии различной степени тяжести и её послед-

Табл. 3. Характер оперативных вмешательств у больных ГПОД основной и контрольной группы (n = 140)

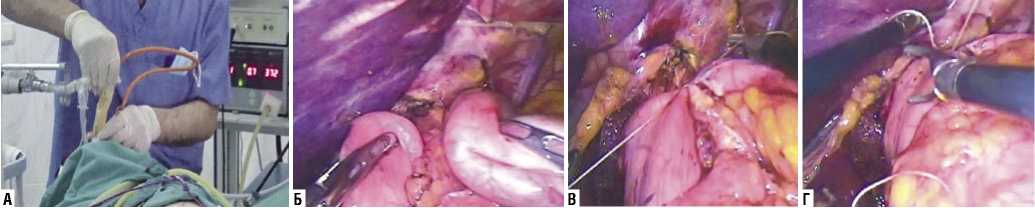

Необходимо отметить, что после выполнения фундопликации, особенно по методу Nissen, в послеоперационном периоде нередко развивается дисфагия. Данное осложнение обусловлено как гиперфункцией сформированной манжеты, так и её чрезмерно плотным формированием, что в большинстве случаев требует повторных оперативных вмешательств для коррекции дисфагии.

Исходя из этих наблюдений, в нашей клинике был разработан способ профилактики послеоперационной дисфагии, основанный на создании «мягкой» манжеты

Мухиддинов Н.Д., Абдуллозода Ф.А., Болтуев К.Х., Рузибойзода К.Р.

ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ДИСФАГИИ ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ФУНДОПЛИКАЦИИ У БОЛЬНЫХ ГРЫЖЕЙ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ

Табл. 5. Частота и степени послеоперационной дисфагии, согласно классификации предложенной А.И. Савицкого, у больных основной и контрольной группы

|

Степень дисфагии |

Основная группа (n = 73) |

Контрольная группа (n = 67) |

р |

Всего (n = 140) |

|||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

Абс. |

% |

||

|

I степень |

2 |

2,7 |

6 |

8,9 |

>0,05 |

8 |

5,7 |

|

II степень |

1 |

1,4 |

4 |

6,0 |

>0,05 |

5 |

3,6 |

|

III степень |

1 |

1,4 |

3 |

4,5 |

>0,05 |

4 |

2,8 |

|

IV степень |

0 |

0,0 |

0 |

0,0 |

0 |

0,0 |

|

|

Всего |

4 |

5,5 |

13 |

19,4 |

<0,05 |

17 |

12,1 |

Рис. 4. А–Б этапы фиксации прядь большого сальника поверх фиксированного сетчатого протеза.

Примечание : р – статистическая значимость различия показателей между группами (точный критерий Фишера).

Рис. 5. А–Г – этапы наложения мягкой манжетки при проведении фундопликации по Nissen видеолапароскопическом способом с использованием зонда Блэкмора.

при выполнении видеолапароскопической фундопликации по Nissen с применением зонда Блэкмора. Суть метода заключается в следующем: во время оперативного вмешательства зонд Блэкмора вводят в желудок, после чего в его пищеводную часть вводят 40 мл 0,9% изотонического раствора натрия хлорида или воздуха. Это обеспечивает образование своеобразного «толстого» желудочного зонда диаметром около 3 см, что на 1 см превышает стандартный диаметр толстого желудочного зонда.

В рамках комплексной оценки эффективности хирургического лечения был проведен сравнительный анализ частоты возникновения послеоперационных осложнений у пациентов обеих исследуемых групп с ГПОД. Отдельное внимание уделялось мониторингу развития дисфагии различной степени выраженности как в ближайшем, так и в отдаленном послеоперационном периоде.

Для объективизации степени выраженности послеоперационной дисфагии применялась четырехступенчатая классификационная система А.И. Савицкого. При динами- ческом наблюдении в раннем послеоперационном периоде, охватывающем временной интервал от первых суток до двух месяцев после вмешательства, у ряда пациентов были зарегистрированы клинические проявления дисфагии различной степени тяжести, представленные в таблице 5.

В раннем послеоперационном периоде у пациентов основной группы (n = 73) послеоперационная дисфагия различной степени тяжести была выявлена в 4 (5,5%) случаях. Среди них у 2 (2,7%) пациентов отмечалась I степень дисфагии, а у 1 (1,4%) – II степень, при которой затруднённое прохождение твёрдой, кашицеобразной и полужидкой пищи носило транзиторный характер и полностью устранялось в течение 3–4 недель при соблюдении диеты и проведении комплексной медикаментозной терапии. В 1 (1,4%) случае зафиксирована III степень послеоперационной дисфагии, сопровождавшаяся затруднением приёма даже жидкостей. Консервативная терапия и эндоскопическое бужирование в данном случае оказались неэффективными, а длительность симптоматики превысила 2–3 месяца, что свидетельствовало о переходе осложнения в категорию поздних послеоперационных проблем. Для устранения этого состояния была выполнена релапароскопия с удалением одного из швов фундопликации, что привело к полному разрешению стойкой дисфагии.

Анализ послеоперационных осложнений в контрольной группе выявил развитие дисфагии у 13 пациентов, что составило 19,4% от общего числа наблюдений. При детальной оценке степени выраженности данного осложнения установлено, что в 6 случаях (8,9%) наблюдалась дисфагия

Мухиддинов Н.Д., Абдуллозода Ф.А., Болтуев К.Х., Рузибойзода К.Р.

ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ДИСФАГИИ ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ФУНДОПЛИКАЦИИ У БОЛЬНЫХ ГРЫЖЕЙ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ

I степени, клинически проявлявшаяся избирательным нарушением прохождения твердой пищи. Данное состояние характеризовалось временным характером и подвергалось регрессу на фоне консервативной терапии в течение 2–3 недель. У 4 пациентов (6,0%) была диагностирована дисфагия II степени, при которой отмечались затруднения при приеме пищи кашицеобразной и полужидкой консистенции. Полное разрешение симптоматики в этих случаях достигалось через 4–5 недель при условии строгого соблюдения диетических рекомендаций в сочетании с комплексной медикаментозной терапией. Однако у 3 (4,5%) пациентов диагностирована III степень дисфагии, при которой более 4 месяцев наблюдались трудности даже при приёме жидкостей, а консервативное лечение и эндоскопическое бужирование были неэффективными. В данных ситуациях потребовалось проведение лапаротомии и снятие швов фундопликации, что в итоге дало положительный результат.

Следует отметить, что ни в одной из групп не зафиксировано случаев IV степени послеоперационной дисфагии, характеризующейся полной непроходимостью пищевода.

Сравнительный анализ послеоперационных осложнений продемонстрировал существенные различия в частоте возникновения дисфагии между исследуемыми группами. В основной группе данное осложнение было зафиксировано лишь у 4 пациентов (5,5%), тогда как в контрольной группе частота его развития достигала 19,4% (13 пациентов). Полученные результаты убедительно свидетельствуют о клинической эффективности разработанного комплекса профилактических мероприятий, направленных на предупреждение развития механической дисфагии в послеоперационном периоде.

Выводы