Профильные изменения микроморфометрических показателей пор в зональных почвах европейской территории России

Автор: Скворцова Е.Б., Абросимов К.Н., Романенко К.А.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 78, 2015 года.

Бесплатный доступ

Почвы различаются между собой наличием и характером профильных распределений педогенных признаков: содержанием органического вещества, присутствием новообразований, структурным состоянием почвенной массы и др. В том числе почвы существенно различаются профильной организацией порового пространства. Проведен компьютерный микромофометрический анализ тонких макропор d = 0.2-2.0 мм в микроморфологических шлифах вертикальной ориентации из основных генетических горизонтов подзолистых, дерново-подзолистых, серых лесных почв и черноземов европейской территории России. Анализ профильной изменчивости параметров пор проводили по нескольким наиболее информативным морфометрическим показателям: суммарной площади исследованных пор в шлифах (в процентах от площади поля зрения), содержанию трещиновидных пор и пор, имеющих вертикальную и/или горизонтальную ориентировку. Между исследованными типами почв установлены различия по профильному распределению перечисленных показателей. По аналогии с профилем карбонатов, солей, органического вещества почв предложено выделять диагностические профили порового пространства, которые представляют собой систему пор в вертикальной очередности почвенных горизонтов. Эмпирические профили порового пространства отличается большим разнообразием. Наиболее сложную организацию имеют дерново-подзолистой почвы, максимально простые, “сглаженные” профили характерны для чернозема типичного. Экспертная качественная типизация показала, что среди рассмотренных эмпирических профилей порового пространства наиболее часто встречаются элювиально-иллювиальный и аккумулятивно-элювиально-иллювиальный типы (42 и 30% соответственно). С одной стороны, это связано с преобладанием в выборке текстурно-дифференцированных почв. С другой стороны, обнаруженная связь отражает возможности профиля порового пространства как диагностического показателя почв и почвообразовательных процессов.

Поровое пространство почвы, микроморфометрия, компьютерный анализ изображения, почвенный профиль

Короткий адрес: https://sciup.org/14313611

IDR: 14313611 | УДК: 631.4

Текст научной статьи Профильные изменения микроморфометрических показателей пор в зональных почвах европейской территории России

Известно, что почвы отличаются от почвообразующих пород и различаются между собой наличием и характером профильных распределений педогенных признаков: содержанием органического вещества, присутствием новообразований, структурным состоянием почвенной массы и др. В том числе почвы существенно различаются профильной организацией порового пространства. Среди различных характеристик порового пространства почвы (суммарных и дифференциальных объемов пор, капиллярных моделей) наибольшей генетической специфичностью обладают морфологические (морфометрические) показатели. Именно они формируют морфолого-генетический образ порового пространства почвы (Murphy et al., 1977; Moran, 1994; Protz et al., 1992;

Lindqvist, Akesson, 2001).

Ранее установлено, что морфометрические показатели формы и ориентации тонких макропор d = 0.2–2.0 мм в микроморфо-логических шлифах вертикальной ориентации с высокой вероятностью отражают морфологические различия между основными агрегатными структурами суглинистых почв: комковатой, зернистой, ореховатой, пластинчатой, плитчатой, призматической (Скворцова, Морозов, 1993; Скворцова, 1994). Следует ожидать, что данные показатели могут быть использованы для профильного сравнения порового пространства в основных типах зональных почв европейской территории России ( ЕТР ).

Цель проведенных исследований заключается в установлении микроморфометрических особенностей пор в профилях зональных почв ЕТР. Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

-

1. Проведен компьютерный анализ площади, формы и ориентации пор d = 0.2–2.0 мм в прозрачных шлифах вертикальной ориентации, выполненных из основных генетических горизонтов зональных почв ЕТР.

-

2. Исследованы профильные распределения площади, формы и ориентации указанных пор в этих почвах.

-

3. Проведена качественная экспертная типизация полученных профильных распределений.

-

4. Рассмотрены основанные положения о морфометрическом профиле порового пространства почвы.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Объектами исследования послужили подзолистые, дерновоподзолистые, серые лесные почвы и черноземы на покровных некарбонатных суглинках и лёссовидных суглинках разной степени карбонатности.

Исследованные почвы представляют собой хорошо изученный ряд, отражающий смену почвенных типов лесных, лесостепных и степных ландшафтов согласно природной зональности ЕТР. Эти почвы к настоящему времени досконально исследованы в морфологическом, физическом, химическом отношении. Для них характерно большое разнообразие почвенных структур на агрегатном и профильном уровне.

Подзолистые почвы исследовали в автономных геоморфологических позициях на некарбонатных покровных суглинках под низкобонитетными зеленомошно-долгомошными ельниками республики Коми (Кулинская, 1988). В подзолистой части профиля эти почвы имеют альфегумусовый “вложенный субпрофиль” (Тонконогов, 1985). По “Классификации почв России” (2004) эти почвы относятся к подтипу текстурно-подзолистых иллювиальножелезистых. Дерново-подзолистые почвы исследовали в северовосточном районе Московской области в районе д. Дарьино под субкоренными ельниками 90–100-летнего возраста в автономных геоморфологических позициях (Кулинская, Скворцова, 1991). Серые лесные почвы исследовали в Тульских засеках под пологом широколиственных лесов (Кулинская, 1988). Целинный чернозем изучали на примере типичного мощного высокогумусного тяжелосуглинистого чернозема на карбонатном лёссовидном суглинке в Центрально-черноземном заповеднике им. В.В. Алехина на территории Стрелецкой степи (Ярилова, 1974, Санжарова, 1988).

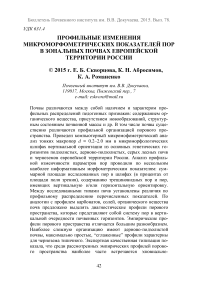

Поровое пространство исследовали в плоских шлифах вертикальной ориентации, выполненных из основных генетических горизонтов зональных почв в 3–10-кратной повторности (рис. 1). Методом компьютерного анализа изображения в каждом шлифе измеряли морфометрические показатели всех видимых в поле зрения тонких почвенных макропор ( d = 0.2–2.0 мм). Размер поля зрения для всех шлифов составлял 2 × 2 см. Количество измеренных пор варьировало от 50–100 шт. в гор. С до 200–500 шт. в гор. AY и AU. Для каждой поры измеряли ее площадь ( S ), периметр ( P ), продольный ( L ) и поперечный ( D ) габариты, а также рассчитывали показатель формы F = (4π S / P 2 + D / L )/2 и определяли показатель ориентации (угол отклонения длинной оси поры от вертикального направления в шлифе). На основе полученных данных для каждого шлифа были определены средние арифметические значения основных морфометрических показателей. Кроме того, каждый шлиф был охарактеризован эмпирическими распределениями пор по пяти классам формы (табл. 1) и по трем классам ориентации: вертикальные и субвертикальные (отклонение от вертикали 0о–33о); наклонные (отклонение от вертикали 33о–66о); горизонтальные и субгоризонтальные (отклонение от вертикали 66о– 90о).

Проведенный ранее анализ показал, что пяти классов формы и трех классов ориентации достаточно для характеристики и диагностики различных типов строения порового пространства почв. Большее количество классов себя не оправдывает, так как увеличивает неопределенность, связанную с высоким разнообразием формы и ориентации пор (Скворцова, Морозов, 1993). В результате проведенных измерений и расчетов получен набор морфометрических данных, позволяющий проводить сравнительную оценку размеров, формы и ориентации почвенных пор в профилях почвы (табл. 2 и 3).

Анализ профильной изменчивости параметров пор проводили по нескольким наиболее информативным морфометрическим показателям. К этим показателям относится суммарная площадь исследованных пор в шлифах (в процентах от площади поля зрения). В микроморфологических шлифах суммарная площадь пор

Рис. 1. Вертикальные шлифы из профилей дерново-подзолистой (1), серой лесной почвы (2) и чернозема типичного (3). Поры белые.

Таблица 1. Группировка пор в шлифах по величине фактора формы F

Помимо площади пор важное диагностическое значение имеет содержание макропор с F < 0.2, имеющих трещиновидную форму. Их содержание в породах не превышает нескольких процентов, а в почвах они могут составлять 20–30% от общего количества макропор в поле зрения. Высокое содержание трещиновидных макропор характерно для плитчатой, призматической, орехо-ватой, зернистой структуры. Исследованные почвы различаются по наличию этих структур и по их профильному расположению. Соответственно, между почвами можно ожидать различий в профильном распределении макропор с F < 0.2. Аналогично, наличие в профиле почвы анизометричных структур (пластинчатой, плитчатой) можно диагностировать по содержанию в вертикальных шлифах пор с горизонтальной и субгоризонтальной ориентировкой.

Анализ перечисленных информативных показателей позволил установить специфику порового пространства в профилях зональных почв ЕТР.

Таблица 2. Морфометрические показатели пор в шлифах из почв ЕТР

|

Горизонт |

Количество шлифов, шт. |

Статистика |

Суммарная площадь, % |

Удельное количество, шт./мм2 |

Среднее арифметическое по шлифу |

|||

|

площадь, мм2 |

периметр, мм |

габариты |

||||||

|

длина, мм |

ширина, мм |

|||||||

|

Текстурно-подзолистые иллювиально-железистые почвы |

||||||||

|

ЕL |

7 |

M |

4.53 |

0.22 |

0.20 |

3.07 |

1.33 |

0.36 |

|

s |

2.40 |

0.12 |

0.06 |

0.40 |

0.20 |

0.05 |

||

|

V |

53.00 |

54.00 |

29.00 |

13.00 |

15.00 |

13.00 |

||

|

BHF |

3 |

M |

6.95 |

0.24 |

0.27 |

3.42 |

1.30 |

0.49 |

|

s |

4.68 |

0.14 |

0.08 |

0.38 |

0.03 |

0.09 |

||

|

V |

67.00 |

59.00 |

29.00 |

11.00 |

2.00 |

17.00 |

||

|

ELf |

3 |

M |

12.47 |

0.50 |

0.21 |

3.00 |

1.18 |

0.43 |

|

s |

1.99 |

0.11 |

0.02 |

0.43 |

0.17 |

0.04 |

||

|

V |

16.00 |

21.00 |

10.00 |

14.00 |

14.00 |

9.00 |

||

|

BT |

7 |

M |

8.96 |

0.24 |

0.35 |

3.61 |

1.52 |

0.44 |

|

s |

3.78 |

0.05 |

0.13 |

0.59 |

0.22 |

0.09 |

||

|

V |

42.00 |

20.00 |

36.00 |

16.00 |

14.00 |

21.00 |

||

|

C |

10 |

M |

4.98 |

0.19 |

0.23 |

2.39 |

1.01 |

0.35 |

|

s |

1.91 |

0.07 |

0.10 |

0.71 |

0.29 |

0.08 |

||

|

V |

38.00 |

38.00 |

44.00 |

29.00 |

29.00 |

22.00 |

||

|

Дерново-подзолистые почвы |

||||||||

|

AY |

10 |

M |

16.00 |

0.33 |

0.46 |

3.55 |

1.13 |

0.56 |

|

s |

7.81 |

0.12 |

0.20 |

0.82 |

0.18 |

0.12 |

||

|

V |

49.00 |

35.00 |

44.00 |

24.00 |

16.00 |

22.00 |

||

|

AEL |

10 |

M |

13.90 |

0.30 |

0.43 |

3.44 |

1.19 |

0.54 |

|

s |

5.96 |

0.08 |

0.24 |

0.80 |

0.22 |

0.10 |

||

|

V |

43.00 |

27.00 |

54.00 |

23.00 |

18.00 |

18.00 |

||

|

EL |

5 |

M |

8.36 |

0.25 |

0.34 |

3.42 |

1.36 |

0.48 |

|

s |

1.98 |

0.03 |

0.09 |

0.86 |

0.36 |

0.05 |

||

|

V |

24.00 |

13.00 |

26.00 |

25.00 |

27.00 |

11.00 |

||

|

BEL |

10 |

M |

9.55 |

0.29 |

0.33 |

3.44 |

1.37 |

0.47 |

|

s |

2.78 |

0.08 |

0.09 |

0.72 |

0.31 |

0.05 |

||

|

V |

29.00 |

27.00 |

26.00 |

21.00 |

23.00 |

12.00 |

||

|

BT1 |

8 |

M |

9.75 |

0.30 |

0.36 |

3.62 |

1.38 |

0.51 |

|

s |

4.96 |

0.06 |

0.16 |

1.06 |

0.29 |

0.14 |

||

|

V |

51.00 |

21.00 |

45.00 |

29.00 |

21.00 |

27.00 |

||

|

BT2 |

8 |

M |

7.96 |

0.32 |

0.21 |

2.25 |

0.93 |

0.35 |

|

s |

1.84 |

0.07 |

0.05 |

0.45 |

0.20 |

0.03 |

||

|

V |

23.00 |

21.00 |

23.00 |

20.00 |

21.00 |

9.00 |

||

|

BT3 |

12 |

M |

06.34 |

00.27 |

00.20 |

02.08 |

00.87 |

00.33 |

|

s |

01.48 |

00.05 |

00.06 |

00.50 |

00.22 |

00.04 |

||

|

V |

23.00 |

20.00 |

29.00 |

24.00 |

25.00 |

12.00 |

||

|

Горизонт |

Количество шлифов, шт. |

Статистика |

Суммарная площадь, % |

Удельное количество, шт./мм2 |

Среднее арифметическое по шлифу |

|||

|

площадь, мм 2 |

периметр, мм |

габариты |

||||||

|

длина, мм |

ширина, мм |

|||||||

|

BC |

6 |

M |

06.42 |

00.30 |

00.21 |

01.74 |

00.72 |

00.26 |

|

s |

01.91 |

00.04 |

00.07 |

00.31 |

00.12 |

00.09 |

||

|

V |

30.00 |

12.00 |

33.00 |

18.00 |

16.00 |

36.00 |

||

|

Серые лесные почвы |

||||||||

|

AY |

3 |

M |

13.22 |

00.41 |

00.30 |

03.01 |

01.15 |

00.46 |

|

s |

01.15 |

00.05 |

00.03 |

00.21 |

00.07 |

00.05 |

||

|

V |

09.00 |

11.00 |

10.00 |

07.00 |

06.00 |

11.00 |

||

|

AEL |

3 |

M |

12.86 |

00.40 |

00.31 |

03.57 |

01.44 |

00.46 |

|

s |

03.42 |

00.02 |

00.11 |

00.42 |

00.21 |

00.08 |

||

|

V |

27.00 |

04.00 |

34.00 |

12.00 |

15.00 |

18.00 |

||

|

BEL |

5 |

M |

11.51 |

00.26 |

00.43 |

04.48 |

01.86 |

00.49 |

|

s |

03.62 |

00.05 |

00.09 |

00.38 |

00.13 |

00.05 |

||

|

V |

31.00 |

19.00 |

21.00 |

8.00 |

07.00 |

11.00 |

||

|

BT1 |

5 |

M |

11.36 |

00.30 |

00.37 |

03.46 |

01.43 |

00.43 |

|

s |

01.76 |

00.03 |

00.09 |

00.54 |

00.21 |

00.05 |

||

|

V |

15.00 |

10.00 |

25.00 |

16.00 |

15.00 |

12.00 |

||

|

BT2 |

6 |

M |

12.25 |

00.26 |

00.43 |

03.82 |

01.58 |

00.46 |

|

s |

03.41 |

00.11 |

00.11 |

00.65 |

00.30 |

00.04 |

||

|

V |

28.00 |

41.00 |

25.00 |

17.00 |

19.00 |

9.00 |

||

|

BC |

8 |

M |

11.05 |

00.23 |

00.41 |

03.53 |

01.45 |

00.45 |

|

s |

03.42 |

00.05 |

00.16 |

00.81 |

00.32 |

00.06 |

||

|

V |

31.00 |

22.00 |

35.00 |

23.00 |

22.00 |

13.00 |

||

|

Чернозем типичный |

||||||||

|

AU |

10 |

M |

18.04 |

00.48 |

00.38 |

03.68 |

01.28 |

00.55 |

|

s |

02.09 |

00.08 |

00.10 |

00.58 |

00.13 |

00.08 |

||

|

V |

12.00 |

17.00 |

25.00 |

16.00 |

10.00 |

15.00 |

||

|

AB |

6 |

M |

17.49 |

00.55 |

00.30 |

02.79 |

01.00 |

00.46 |

|

s |

03.84 |

00.06 |

00.06 |

00.28 |

00.10 |

00.03 |

||

|

V |

22.00 |

11.00 |

19.00 |

10.00 |

09.00 |

06.00 |

||

|

BCA |

7 |

M |

11.57 |

00.43 |

00.21 |

02.15 |

00.83 |

00.37 |

|

s |

01.99 |

00.11 |

00.05 |

00.32 |

00.11 |

00.05 |

||

|

V |

17.00 |

25.00 |

22.00 |

15.00 |

14.00 |

12.00 |

||

|

BCca, |

5 |

M |

07.20 |

00.27 |

00.23 |

02.27 |

00.93 |

00.36 |

|

Cca |

s |

01.61 |

00.05 |

00.06 |

00.37 |

00.15 |

00.02 |

|

|

V |

22.00 |

19.00 |

24.00 |

16.00 |

16.00 |

06.00 |

||

Примечание. Индексация горизонтов по “Классификации почв России”, 2004 г. M – среднее арифметическое; s – среднее квадратическое отклонение; V – коэффициент вариации.

Таблица 3 . Строение порового пространства в шлифах из почв ЕТР

|

Горизонт |

Ко-личе-ство шлифов, шт. |

Стати ти-стика |

Содержание пор, % |

|||||||

|

фактор формы F |

ориентация |

|||||||||

|

<0.2 |

0.21– 0.4 |

0.41– 0.6 |

0.61– 0.8 |

0.81– 1.0 |

верти тикаль-ная |

накло нная |

гори-зон-таль-ная |

|||

|

Текстурно-подзолистые иллювиально-железистые почвы |

||||||||||

|

ЕL |

7 |

M |

35.00 |

29.00 |

20.00 |

12.00 |

4.00 |

14.00 |

19.00 |

67.00 |

|

s |

8.4 |

5.1 |

7.7 |

5.6 |

1.2 |

3.5 |

4.6 |

5.5 |

||

|

V |

24.00 |

18.00 |

38.00 |

45.00 |

29.00 |

26.00 |

24.00 |

8.0 |

||

|

BHF |

3 |

M |

17.00 |

43.00 |

26.00 |

13.00 |

1.0 |

25.00 |

27.00 |

48.00 |

|

s |

9.0 |

8.1 |

3.1 |

3.1 |

2.3 |

8.2 |

4.4 |

10.4 |

||

|

V |

52.00 |

19.00 |

14.00 |

24.00 |

17300 |

33.00 |

16.00 |

22.00 |

||

|

ELf |

3 |

M |

18.00 |

33.00 |

29.00 |

16.00 |

4.0 |

22.00 |

31.00 |

47.00 |

|

s |

6.7 |

2.1 |

4.0 |

1.0 |

1.2 |

5.7 |

4.7 |

10.0 |

||

|

V |

36.00 |

6.0 |

14.00 |

6.0 |

27.00 |

26.00 |

15.00 |

21.00 |

||

|

BT |

7 |

M |

30.00 |

29.00 |

21.00 |

14.00 |

6.0 |

31.00 |

27.00 |

42.00 |

|

s |

10.1 |

5.6 |

4.7 |

3.2 |

2.9 |

9.8 |

5.4 |

12.4 |

||

|

V |

33.00 |

19.00 |

23.00 |

23.00 |

51.00 |

31.00 |

20.00 |

30.00 |

||

|

C |

10 |

M |

11.00 |

19.00 |

26.00 |

29.00 |

15.00 |

31.00 |

31.00 |

38.00 |

|

s |

9.7 |

7.4 |

6.0 |

7.2 |

5.8 |

8.5 |

6.4 |

10.3 |

||

|

V |

87.00 |

39.00 |

23.00 |

25.00 |

38.00 |

28.00 |

20.00 |

27.00 |

||

|

Дерново-подзолистые почвы |

||||||||||

|

AY |

10 |

M |

4.0 |

25.00 |

43.00 |

22.00 |

6.0 |

35.00 |

34.00 |

31.00 |

|

s |

4.4 |

6.7 |

4.8 |

4.6 |

2.3 |

3.9 |

3.1 |

4.1 |

||

|

V |

117.0 |

26.00 |

11.00 |

21.00 |

41.00 |

11.00 |

9.0 |

14.00 |

||

|

AEL |

10 |

M |

10.00 |

24.00 |

36.00 |

22.00 |

8.0 |

36.00 |

33.00 |

31.00 |

|

s |

8.3 |

7.7 |

8.5 |

7.8 |

3.0 |

6.1 |

4.5 |

4.1 |

||

|

V |

84.00 |

32.00 |

24.00 |

35.00 |

40.00 |

17.00 |

14.00 |

13.00 |

||

|

EL |

5 |

M |

24.00 |

17.00 |

26.00 |

21.00 |

12.00 |

20.00 |

24.00 |

56.00 |

|

s |

13.8 |

5.6 |

5.6 |

9.4 |

5.8 |

3.8 |

4.9 |

4.0 |

||

|

V |

58.00 |

34.00 |

21.00 |

44.00 |

47.00 |

19.00 |

20.00 |

7.0 |

||

|

BEL |

10 |

M |

24.00 |

22.00 |

26.00 |

19.00 |

9.0 |

34.00 |

30.00 |

36.00 |

|

s |

9.9 |

5.6 |

5.1 |

6.6 |

4.7 |

5.7 |

4.4 |

7.7 |

||

|

V |

41.00 |

26.00 |

19.00 |

35.00 |

51.00 |

17.00 |

15.00 |

21.00 |

||

|

BT1 |

8 |

M |

19.00 |

25.00 |

27.00 |

19.00 |

10.00 |

30.00 |

34.00 |

36.00 |

|

s |

8.3 |

7.4 |

5.3 |

6.2 |

5.3 |

8.8 |

4.6 |

9.0 |

||

|

V |

43.00 |

30.00 |

19.00 |

33.00 |

51.00 |

30.00 |

13.00 |

25.00 |

||

|

BT2 |

8 |

M |

9.0 |

15.00 |

31.00 |

27.00 |

18.00 |

32.00 |

34.00 |

34.00 |

|

s |

8.0 |

6.6 |

5.5 |

4.6 |

8.2 |

3.7 |

3.8 |

3.7 |

||

|

V |

93.00 |

43.00 |

18.00 |

17.00 |

44.00 |

12.00 |

11.00 |

11.00 |

||

|

BT3 |

12 |

M |

6.0 |

18.00 |

30.00 |

29.00 |

17.00 |

32.00 |

32.00 |

36.00 |

|

s |

5.8 |

6.7 |

3.0 |

5.6 |

5.2 |

6.0 |

3.9 |

4.7 |

||

|

Горизонт |

Ко-личе-ство шлифов, шт. |

Стати ти-стика |

Содержание пор, % |

|||||||

|

фактор формы F |

ориентация |

|||||||||

|

<0.2 |

0.21– 0.4 |

0.41– 0.6 |

0.61– 0.8 |

0.81– 1.0 |

верти тикаль-ная |

накло нная |

гори-зон-таль-ная |

|||

|

V |

96.00 |

37.00 |

10.00 |

19.00 |

30.00 |

19.00 |

12.00 |

13.00 |

||

|

BC |

6 |

M |

2.0 |

15.00 |

30.00 |

32.00 |

21.00 |

33.00 |

33.00 |

34.00 |

|

s |

2.2 |

4.9 |

3.9 |

3.6 |

7.2 |

3.6 |

9.9 |

8.1 |

||

|

V |

93.00 |

33.00 |

13.00 |

11.00 |

35.00 |

11.00 |

30.00 |

24.00 |

||

|

Серые лесные почвы |

||||||||||

|

AY |

3 |

M |

16.00 |

23.00 |

28.00 |

24.00 |

9.0 |

33.00 |

33.00 |

34.00 |

|

s |

2.5 |

3.6 |

4.0 |

3.1 |

3.8 |

1.5 |

1.0 |

1.5 |

||

|

V |

15.00 |

16.00 |

14.00 |

13.00 |

44.00 |

5.0 |

3.0 |

5.0 |

||

|

AEL |

3 |

M |

29.00 |

25.00 |

22.00 |

17.00 |

7.0 |

31.00 |

26.00 |

43.00 |

|

s |

17.2 |

8.2 |

9.5 |

3.5 |

2.5 |

6.1 |

8.1 |

13.0 |

||

|

V |

58.00 |

33.00 |

45.00 |

20.00 |

34.00 |

20.00 |

31.00 |

30.00 |

||

|

BEL |

5 |

M |

36.00 |

27.00 |

17.00 |

12.00 |

8.0 |

35.00 |

30.00 |

35.00 |

|

s |

3.1 |

6.8 |

5.4 |

4.4 |

4.0 |

4.3 |

6.2 |

3.1 |

||

|

V |

9.0 |

25.00 |

30.00 |

35.00 |

51.00 |

12.00 |

21.00 |

9.0 |

||

|

BT1 |

5 |

M |

21.00 |

19.00 |

19.00 |

25.00 |

16.00 |

34.00 |

33.00 |

33.00 |

|

s |

8.4 |

6.1 |

5.7 |

9.5 |

4.8 |

8.4 |

7.6 |

4.7 |

||

|

V |

40.00 |

33.00 |

30.00 |

38.00 |

29.00 |

24.00 |

23.00 |

14.00 |

||

|

BT2 |

6 |

M |

23.00 |

20.00 |

24.00 |

20.00 |

13.00 |

38.00 |

19.00 |

33.00 |

|

s |

6.4 |

5.3 |

5.3 |

3.8 |

2.2 |

5.0 |

2.3 |

5.2 |

||

|

V |

28.00 |

26.00 |

22.00 |

19.00 |

17.00 |

13.00 |

8.0 |

16.00 |

||

|

BC |

8 |

M |

17.00 |

19.00 |

25.00 |

24.00 |

15.00 |

34.00 |

32.00 |

35.00 |

|

s |

8.2.0 |

6.8 |

4.3 |

6.9 |

5.9 |

4.1 |

4.0 |

4.0 |

||

|

V |

49.00 |

36.00 |

18.00 |

29.00 |

38.00 |

12.00 |

13.00 |

12.00 |

||

|

Чернозем типичный |

||||||||||

|

AU |

10 |

M |

14.00 |

35.00 |

31.00 |

15.00 |

5.0 |

38.00 |

33.00 |

29.00 |

|

s |

2.5 |

5.0 |

3.3 |

2.9 |

2.4 |

4.2 |

2.8 |

4.1 |

||

|

V |

19.00 |

14.00 |

11.00 |

19.00 |

50.00 |

11.00 |

8.0 |

14.00 |

||

|

AB |

6 |

M |

5.0 |

22.00 |

35.00 |

26.00 |

12.00 |

39.00 |

34.00 |

27.00 |

|

s |

2.3 |

4.6 |

3.6 |

4.6 |

3.1 |

8.7 |

4.7 |

4.9 |

||

|

V |

41.00 |

21.00 |

10.00 |

18.00 |

25.00 |

22.00 |

14.00 |

18.00 |

||

|

BCA |

7 |

M |

3.0 |

17.00 |

36.00 |

28.00 |

16.00 |

40.00 |

34.00 |

26.00 |

|

s |

3.7 |

4.7 |

6.0 |

4.8 |

3.2 |

6.2 |

5.4 |

6.9 |

||

|

V |

117.0 |

28.00 |

17.00 |

17.00 |

19.00 |

16.00 |

16.00 |

27.00 |

||

|

BCca, |

5 |

M |

7.0 |

20.00 |

31.00 |

26.00 |

16.00 |

44.00 |

31.00 |

25.00 |

|

Cca |

s |

5.1 |

5.6 |

3.5 |

5.8 |

5.2 |

6.4.0 |

3.0 |

4.6 |

|

|

V |

69.00 |

27.00 |

11.00 |

22.00 |

33.00 |

15.00 |

9.0 |

19.00 |

||

Примечание. Расшифровка фактора формы F в табл. 1.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

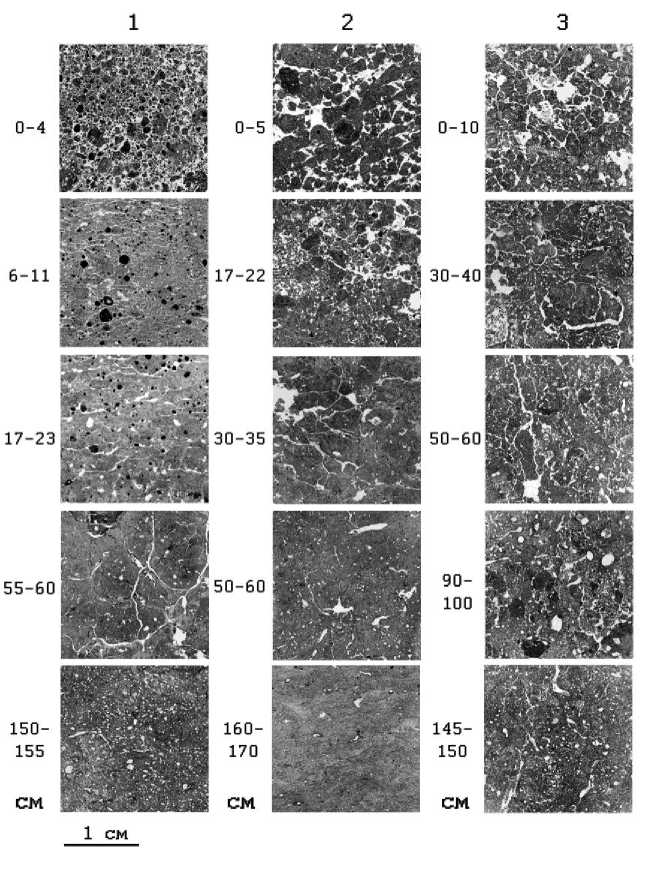

Исследованные почвы различаются по профильному распределению суммарной площади макропор (видимой макропористости) в шлифах. По полученным данным текстурноподзолистые иллювиально-железистые почвы имеют небольшие значения макропористости по всему профилю за исключением нижней части подзолистой толщи (гор. ELf вложенного альфегу-мусового профиля) (рис. 2, I). Увеличение видимой макропористости в этом горизонте обусловлено рыхлой упаковкой плитчатых и округлых крупномерных агрегатов. В дерново-подзолистой почве на фоне постепенного уменьшения макропористости от гумусового горизонта к породе отмечается резкое снижение площади макропор в гор. EL. Серые лесные почвы выделяются повышенной площадью макропор по всему профилю. Это обусловлено высоким содержанием макропор упаковки ореховатых и мелкопризматических агрегатов. В черноземе типичном наблюдается равномерное уменьшение видимой макропористости по профилю в широком диапазоне от 18 (гор. AU) до 7% (гор. ВС). Исследованные почвы различаются по наличию и профильному расположению структурных отдельностей с плоскими гранями. Соответственно, между почвами имеются различия в профильном распределении макропор с F < 0.2. На рис. 2, II показаны основные типы таких распределений. Для подзолистых почв характерно распределение с двумя максимумами: в гор. EL с пластинчатой структурой и в призматических гор. BТ. Дерново-подзолистые почвы имеют один ярко выраженный максимум, соответствующий соседним гор. EL и BEL. Серые лесные почвы отличаются повышенным содержанием трещиновидных макропор по всему профилю с максимумом в ореховатом гор. BEL. Чернозем имеет в целом пониженное содержание трещиновидных макропор по всему профилю, хотя в гумусовом горизонте с зернистой структурой количество таких макропор относительно велико.

При оценке профильного изменения ориентации порового пространства показательно соотношение макропор с вертикальной и горизонтальной ориентировкой (рис. 2, III). В подзолистых почвах по всему профилю преобладают горизонтально ориентированные поры. В дерново-подзолистых почвах эта закономерность

CM

Рис. 2. Профили порового пространства ( d = 0.2–2.0 см) целинных суглинистых почв: A – подзолистых, Б – дерново-подзолистых, В – серых лесных, Г – чернозема типичного. Морфометрические параметры: I – суммарная площадь макропор,% от площади поля зрения; II – содержание трещиновидных макропор, III – содержание горизонтальных (прямая линия) и вертикальных (пунктир) макропор в шлифах, % от общего количества пор в поле зрения.

нарушается: в гумусовых гор. AY и AEL с выраженной биогенной переработкой содержание вертикальных пор больше, чем горизонтальных. Серые лесные почвы в целом характеризуются изомет-ричным макропоровым пространством с равным содержанием вертикальных и горизонтальных макропор (за исключением гор. AEL). В типичном черноземе наблюдается преобладание вертикальных макропор по всему профилю.

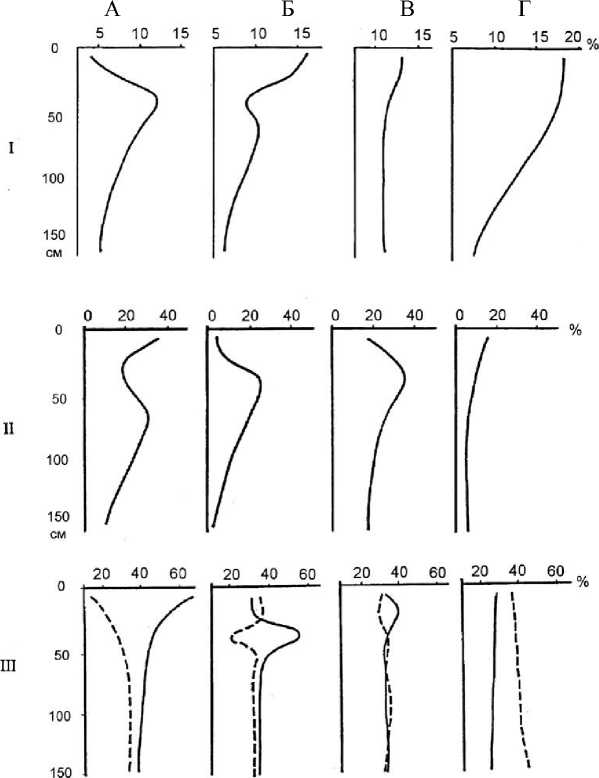

Для формализованного описания полученных эмпирических данных использовали экспертный метод типизации профилей. В настоящее время описано 12 экспертных типов профильных распределений веществ (гумуса, илистых частиц, карбонатов, гипса, водно-растворимых солей, R2O3, кремнезема, вторичных минералов, конкреций) в различных почвах (Розанов, 2004). На рис. 3 приведены изображения и наименования указанных типов профилей. Наименования типов отражают характер почвообразовательных процессов и их приуроченность к различным частям профиля. При этом картины профилей предельно формализованы, что позволяет использовать данный метод типизации для описания профильных изменений различных почвенных свойств. Применительно к почвенным порам экспертный метод имеет определенные преимущества, поскольку позволяет делать упор на генетически значимые особенности строения порового пространства почвы.

Визуальное сравнение показало, что эмпирические профили морфометрических показателей пор можно с разной степенью совпадения отнести к типам, представленным на рис. 3 (табл. 4). Так, черты наиболее сложного аккумулятивно-элювиальноиллювиального профиля (рис. 3, 4б) характерны для профильных изменений общей площади пор в дерново-подзолистых почвах (рис. 2, I В), содержания трещиновидных пор в текстурноподзолистых иллювиально-железистых почвах (рис. 2, II А), а также содержания вертикальных пор в дерново-подзолистых и, отчасти, в серых лесных почвах (рис. 2, III Б и III В). Наиболее простым профильным распределением (рис. 3) отличается содержание вертикальных и горизонтальных пор в черноземе типичном.

Содержание компонент , . -. ■ ----— ■

Рис. 3. Типы распределения веществ в почвенном профиле (Розанов, 2004, с. 97): 1а - регрессивно-аккумулятивный; 1б - прогрессивноаккумулятивный; 1в - равномерно-аккумулятивный; 2а - регрессивноэлювиальный; 2б - прогрессивно-элювиальный; 2в - равномерноэлювиальный; 3а - регрессивно-грунтово-аккумулятивный; 3б - прогрессивно-грунтово-аккумулятивный; 3в - равномерно-грунтово-аккумулятивный; 4а - элювиально-иллювиальный; 4б - аккумулятивно -элювиально-иллювиальный; 5 - недифференцированный.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные данные показывают, что профильные распределения основных морфометрических показателей порового пространства различаются на уровне исследованных почвенных типов. Таким образом, по аналогии с карбонатными, солевыми, органопрофилями почв можно выделить диагностические “профили порового пространства”, которые представляют собой систему пор в вертикальной очередности почвенных горизонтов. Характеристику профилей порового пространства можно проводить по отдельным морфометрическим параметрам и по комплексам этих параметров.

Таблица 4. Экспертная типизация профильных эмпирических распределений морфометрических показателей пор целинных суглинистых почв

|

Тип профиля по Розанову, 2004 г. |

Соответствующие эмпирические профильные распределения морфометрических показателей |

|

1а – регрессивноаккумулятивный 1б – прогрессивноаккумулятивный 2б – прогрессивно-элювиальный 4а – элювиальноиллювиальный 4б – аккумуля-тивно-элювиа-льно-иллювиальный 5 – недифференцированный |

Общая площадь пор в серых лесных почвах (рис. 2, I В) Содержание трещиновидных пор в черноземе типичном (рис. 2, II Г) Содержание горизонтальных пор в текстурноподзолистых иллювиально-железистых почвах (рис. 2, III А) Общая площадь пор в черноземе типичном (рис. 2, I Г) Содержание вертикальных пор в текстурноподзолистых иллювиально-железистых почвах (рис. 2, III А) Общая площадь пор в текстурно-подзолистых иллювиально-железистых почвах (рис. 2, I А) Содержание трещиновидных пор в дерново подзолистых и серых лесных почвах (рис. 2, II Б и II В) Содержание горизонтальных пор в дерново-подзолистых и серых лесных почвах (рис. 2, III Б и III В) Общая площадь пор в дерново-подзолистых почвах (рис. 2, I Б) Содержание трещиновидных пор в текстурноподзолистых иллювиально-железистых почвах (рис. 2, II А) Содержание вертикальных пор в дерново подзолистых и серых лесных почвах (рис. 2, III Б и III В) Содержание вертикальных и горизонтальных пор в черноземе типичном (рис. 2, III Г) |

Эмпирические профили порового пространства отличается большим разнообразием. Наиболее сложную организацию имеют дерново-подзолистой почвы, максимально простые, “сглаженные” профили характерны для чернозема типичного. Экспертная качественная типизация показала, что среди рассмотренных эмпирических профилей порового пространства наиболее часто встречаются элювиально-иллювиальный и аккумулятивно-элювиальноиллювиальный типы (42 и 30% соответственно). С одной стороны, это связано с преобладанием в выборке текстурно-дифференцированных почв. С другой стороны, обнаруженная связь отражает возможности профиля порового пространства как диагностического показателя почв и почвообразовательных процессов.

Благодарность. Исследования проведены при финансовой поддержке РФФИ (проект № 13-14-00409а), РНФ (проект № 1416-00065) и Президиума РАН (грант на проведение фундаментальных научных исследований в 2015 г.).

The soils are distinguished by the presence and the profile distribution pattern of such pedogenic parameters as the organic matter content, available pedofeatures, structural state of the soil mass, etc. They differ in the organization of the pore space throughout the soil profile as well. Under discussion are results of computer micromorphometric analysis of fine macropores d = 0.2–2.0 mm in thin sections of vertical orientation from samples taken in genetic horizons of podzolic, soddy podzolic, gray forest soils and chernozems at the territory of European Russia. The profile changes in voids were analyzed using the most informative morphometric parameters such as the total area of the studied voids in thin sections, the content of fissure-like voids and those of vertical and/or horizontal orientation. The soil types under study showed differences in profile distribution of the above parameters. By analogy with the profile of carbonates, salts, organic matter it is proposed to recognize diagnostic profiles of the pore space represented as a system of voids in genetic horizons of the soil profile. Empiric profiles of the pore space reveal a great diversity. The most complicated organization of the pore space is inherent to soddy podzolic soils, the most simple “smoothed” profiles are characteristic of typical chernozems. The expert qualitative typization showed that the eluvial-illuvial and accumulative-eluvial-illuvial types are dominant among the studied empiric profiles of the pore space (42 and 30% respectively), what is explained by prevailing texture-differentiated soils. On the other hand, it makes possible to use the profile of the pore space as a diagnostic parameter of soils and soil formation processes.

Список литературы Профильные изменения микроморфометрических показателей пор в зональных почвах европейской территории России

- Классификация и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена, 2004. 342 с.

- Кулинская Е.В. Микроморфологическая диагностика текстурно-дифференцированных почв лесной зоны Восточно-европейской равнины: Автореф. дис. … к. с.-х. н. М., 1988. 24 с.

- Кулинская Е.В., Скворцова Е.Б. Изменение микростроения дерново-подзолистых почв при сельскохозяйственном освоении//Деградация и восстановление лесных почв. М.: Наука, 1991. С. 244-250.

- Санжарова С.И. Изменение агрофизических свойств и микростроения чернозема типичного при сельскохозяйственном использовании. Автореф. дис. … к. б. н. М., 1988. 17 с.

- Скворцова Е.Б. Микроморфометрия порового пространства почвы и диагностика почвенной структуры.//Почвоведение. 1994. № 11. С. 42-49.

- Скворцова Е.Б., Морозов Д.Р. Микроморфометрическая классификация и диагностика строения порового пространства почвы//Почвоведение. 1993. № 6. С. 49-56.

- Тонконогов В.Д. К генетической классификации и географии глинисто-дифференцированных почв европейской территории Союза//Почвоведение. 1985. № 4. С. 5-16.

- Ярилова Е.А. Микроморфология черноземов//Черноземы СССР. Т. 1. М., 1974. С. 156-172.

- Lindqvist Ja.E., Akesson U. Image analysis applied to engineering geology, a literature review//Bulletin of Engineering Geology and the Environment. 2001. Vol. 60. № 2. P. 117-122.

- Moran C.Y. Image processing and soil micromorphology//Soil Micromorphology: Studies in Management and Genesis. Proc. IX Int. Working Meeting on Soil Micromorphology. Townsville, Australia, 1992. Developments in Soil Science 22, Elsevier, Amsterdam, 1994. P. 459-482.

- Murphy C.P., Bullock P., Biswell K.J. The measurement and characterisation of voids in soil thin sections image analysis. Part II. Applications//J. Soil Sci. 1977. Vol. 28. № 3. P. 509-518.

- Protz R., Sweeney S.J., Fox C.A. An application of spectral image analysis to soil micromorphology, 1. Methods of analysis//Geoderma. 1992. Vol. 53. № 3/4. P. 275-288.