Прогностическая ценность индекса Баевского и его взаимосвязь с клинико-функциональными данными у больных ИБС

Автор: Нагаева Г.А., Курбанов Р.Д., Юлдашев Н.Л., Мирзалиева Н.Б.

Журнал: Евразийский кардиологический журнал @eurasian-cardiology-journal

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2015 года.

Бесплатный доступ

Цель: оценить прогностическую значимость индекса Баевского (ИБ) при проведении ВЭМ-пробы в сопоставлении с данными коронароангиографии (КАГ) у больных с хронической ИБС. Материал и методы: oбследовано 116 больных с хронической ИБС (мужчин - 84,5%), из них со стенокардией напряжения (СН) II функционального класса - 47 (40,5%), III функционального класса - 69 (59,5%) больных. Средний возраст обследуемых = 56,99±9,29 лет. Из 116 обследованных 62 (53,4%) больных имели в анамнезе ПИКС. Более 80% обследованным в последующем была проведена КАГ. В зависимости от значений ИБ пациенты были разделены на 4 группы: 1 гр. - 37 (31,9%) больных с ИБ 3,5 у.е. Результаты: более 85% обследованных характеризовались наличием избыточного веса, а в 4 гр. - все 100% больных. Также в 4 гр. пациентов показатели липидного спектра, в сравнении с аналогичными показателями 1-3 групп, были несколько ниже, а коэффициент атерогенности (КА) был наименьшим. Анализ ЭхоКГ-параметров, помимо относительной дилатации полости ЛЖ, свидетельствовал о снижении сократительной функции сердечной мышцы и о более выраженной диастолической дисфункции у пациентов 4 гр. По данным ВЭМ-пробы было установлено, что пациенты 4 гр. характеризовались наименьшим уровнем максимального потребления кислорода (МПК в 4 гр.= 3,46±0,94 МЕТ, что на 22,9%; 16,6% и 12,6% было ниже, чем в 1-3 группах, соответственно) и по мере нарастания значений ИБ отмечалось снижение уровня индекса Дюка. По данным КАГ, средний балл по шкале SYNTAX достигал максимальных значений у лиц 4 гр. Корреляционный анализ установил наличие обратной зависимости между ИБ и индексом Дюка (p>0,05). В тоже время при сопоставлении значений ИБ с данными КАГ, в частности с количеством сосудистых поражений, наблюдалась прямая корреляция (р

Индекс баевского, индекс дюка, коронароангиография, велоэргометрия

Короткий адрес: https://sciup.org/14342794

IDR: 14342794

Текст научной статьи Прогностическая ценность индекса Баевского и его взаимосвязь с клинико-функциональными данными у больных ИБС

|

Сведения об авторах: |

|

|

Курбанов Равшан Давлатович |

д.м.н., профессор, директор Республиканского Специализированного Центра Кардиологии Республики Узбекистан. Телефон: +99871 237 38 16 |

|

Юлдашев Наби Примович |

к.м.н., заведующий отделением «Рентгенэндоваскулярной хирургии» Республиканского Специализированного Центра Кардиологии Республики Узбекистан |

|

Мирзалиева Нилуфар Боймирзаевна |

врач-функционалист консультативной поликлиники Республиканского Специализированного Центра Кардиологии Республики Узбекистан |

|

Ответственный за связь с редакцией: Нагаева Гульнора Анваровна |

к.м.н., научный сотрудник отдела «Профилактики сердечно-сосудистых заболеваний» Республиканского Специализированного Центра Кардиологии Республики Узбекистан 100093, Узбекистан, г. Ташкент, массив Юнус-Абад, квартал-4, д.74, кв.76, телефон: +99897 747 75 83; e-mail: nagaeva.gulnora@mail.ru |

Распознавание функциональных состояний на основе анализа данных о вегетативном и миокардиально-гемодинамическом гомеостазе требует определенного опыта и знаний в области физиологии и клиники. Для того чтобы этот опыт сделать достоянием широкого круга врачей, был разработан ряд формул, позволяющих вычислять адаптационный потенциал системы кровообращения по заданному набору показателей с помощью уравнений множественной регрессии. Одной из наиболее простых формул, обеспечивающих точность распознавания 71,8% (по сравнению с экспертными оценками), является индекс Баевского (ИБ), названный в честь российского учёного — Романа Марковича Баевского, который впервые применил его в 1987г.[1]. Данный индекс представляет собой расчётный индекс адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы и определяет функциональное состояние пациента. Градация трактования нагрузочной пробы с использованием ИБ следующая:

-

• ниже 2,6 – удовлетворительная адаптация;

-

• 2,6-3,09 – напряжение механизмов адаптации;

-

• 3,10-3,49 – неудовлетворительная адаптация;

-

• 3,5 и выше – срыв адаптации.

В последнее десятилетие внедрение новых ультразвуковых, рентгенологических, радионуклидных и томографических технологий позволило существенно улучшить качество диагностики ишемической болезни сердца (ИБС). Тем не менее, у пациентов с синдромом стенокардии относительно часто (в 10-40% случаев) выявляются ангиографически неизмененные коронарные артерии [2,3] и, наоборот, у лиц с безболевой ишемией миокарда (БИМ) часто выявляются сложные многососудистые поражения. А.Л. Вёрткин и соавт. указывают, что только 1/4-1/5 эпизодов ишемии миокарда сопровождается стенокардией, тогда как 75-80% составляет БИМ [4].

Исходя из вышеизложенного целью нашего исследования явилось: оценить прогностическую значимость ИБ, вычисленного при проведении ВЭМ-пробы, в сопоставлении с данными коронароангиографии (КАГ) у больных, страдающих хронической ИБС.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследование было включено 116 больных, страдающих хронической ИБС, из них 98 (84,5%) мужчин. Средний возраст обследуемых = 56,99±9,29 (от 30 до 75) лет. Количество пациентов со стенокардией напряжения (СН) II функциональ- ного класса составило 47 (40,5%), III функционального класса – 69 (59,5%). Из 116 обследованных 62 (53,4%) больных указывали на перенесённый в анамнезе инфаркт миокарда (ПИКС), средняя давность которого в целом по группе составила 5,38±3,47 лет.

Все пациенты были обследованы в условиях научной консультативной поликлиники и стационара РСЦК МЗРУз. Методы исследования включали в себя: физикальный осмотр с вычислением ИМТ (кг/м2), сбор анамнестических данных, снятие и расшифровку ЭКГ, ЭхоКГ. В качестве нагрузочного теста использовалась ВЭМ-проба на аппарате Kettler Electronic by Simens (производство – Германия), проводимая в положении сидя в период с 10.00 до 12.00 ч, не ранее чем через 2 ч после приёма пищи. Использовали ступенчато возрастающую нагрузку с начальной мощностью 25 Вт и её увеличением (каждые 3 мин) на 25 Вт на последующих ступенях. Проведение ВЭМ-пробы прекращали при достижении субмаксимальной ЧСС для данного возраста и/или при появлении других общепринятых критериев прекращения пробы.

Для исключения влияния медикаментозных препаратов на результаты исследования лекарственные средства (нитраты пролонгированного действия, антагонисты кальция, β-адреноблокаторы, ингибиторы АПФ) отменяли за 24 ч до проведения пробы.

Уровень толерантности к физической нагрузке (ТФН) расценивали следующим образом: низкая – при выполнении мощности 25-50 Вт, средняя – 75-100 Вт и высокая – 125 Вт и выше. Помимо ТФН нами также проводился анализ общего объёма выполненной работы (ОВР, кГм), максимального потребления кислорода (МПК, МЕТ), двойного произведения (ДП) и параметров центральной гемодинамики.

Диагностическая КАГ выполнялась по методикам M. Judkins (1967) и L.Campeau (1989) в условиях отделения РЭХ РСЦК. В дальнейшем был проведён корреляционный анализ между значениями ИБ и данными КАГ, при этом анализировалось количественное поражение сосудистого русла: одно-, двух- и многососудистое поражение. В зависимости от значений ИБ пациенты были разделены на 4 группы: 1 гр. – 37 (31,9%) больных, у которых ИБ <2,6 у.е.; 2 гр. – 31 (26,7%) человек с ИБ=2,6-2,9 у.е.; 3 гр. – 40 (34,5%) лиц с ИБ=3,0-3,5 у.е. и 4 гр. – 8 (6,9%) больных, у которых ИБ >3,5 у.е.

Статистическая обработка полученных результатов проводилась на персональном компьютере Pentium-IV с использованием пакета программ «Biostatistics for windows, версия

4,03». Вычисляли среднее арифметическое (М), среднеквадратичное (стандартное) отклонение (SD). Значимость различий определяли согласно критерию t Стьюдента, а также вычислением точного критерия Фишера. Достоверность качественных показателей оценивали при помощи критерия Пирсона χ2. Достоверными считались различия при p<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

При физикальном осмотре было установлено, что более 85% обследованных характеризовались наличием избыточного веса, при этом ИМТ в среднем = 29,08±3,93кг/м2. Более детальный анализ выявил, что в 1 гр. количество лиц с ИМТ ≥25кг/м2 составило 81,1%, во 2 гр. – 80,6%; в 3 гр. – 90%, а в 4 гр. – все 100% больных. Со стороны нозологической картины существенных различий в группах выявлено не было, также как и по средней продолжительности заболевания (табл. 1).

Показатели липидного спектра крови, в целом по группе, были следующими: общий ХС=202,72±46,41 мг/дл; ТГ=205,10±178,99 мг/дл; ЛПВП=39,83±9,6 2мг/дл; ЛПОНП= 38,42±24,40 мг/дл; ЛПНП=123,43±42,46 мг/дл и КА=4,24±1,33 у.е. Обращает на себя внимание то, что в группе лиц с наибольшими значениями ИБ, т.е. 4 гр. пациентов, показатели липидного спектра, в сравнении с аналогичными показателями 1-3 групп, были несколько ниже, а коэффициент атеро-генности (КА) – был наименьшим. Анализ ЭхоКГ-параметров, помимо относительной дилатации полости ЛЖ, свидетельствовал о снижении сократительной функции сердечной мышцы и о более выраженной диастолической дисфункции у пациентов 4 гр., при сравнительно низких значениях толщины стенок миокарда (табл. 2). Этот факт интересен с тех позиций, что данная группа лиц характеризовалась наименьшим числом больных с ПИКС в анамнезе, но сравнительно большим числом пациентов старшей возрастной категории (табл. 1).

По данным ВЭМ-пробы было установлено, что, несмотря на сравнительно одинаковое время выполнения нагрузки (ср. t=7,72±1,91 мин), пациенты 4 гр. характеризовались наименьшим уровнем максимального потребления кислорода (МПК в 4 гр.= 3,46±0,94 МЕТ, что на 22,9%; 16,6% и 12,6% было ниже, чем в 1-3 группах, соответственно), при этом частота встречаемости БИМ и смещений ST-сегмента у этих больных были наибольшими (табл. 3). Но нами прослеживалась параллельная связь между МПК и ИД.

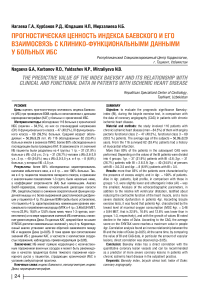

Вычисление индекса Дюка свидетельствовало об обратной взаимосвязи с ИБ, т.е. по мере нарастания значений ИБ отмечалось снижение уровня индекса Дюка. Более детальный анализ данного показателя в анализируемых группах пациентов выявил несколько противоречивые данные. А именно, количество лиц с высоким риском (индекса Дюка < -10) было наименьшим у больных 1 гр. (2,7%), а в 3 и 4 группах – наибольшим (по 12,5%, соответственно); число больных со средним риском (индекса Дюка = -10+4) в 1-3 группах характеризовалось убывающей тенденцией, но в 4 гр. – достигало максимально пиковых значений (75%) (рис. 1).

Более 80% обследуемым больным в последующем была проведена КАГ. Характеристика пациентов по данным КАГ представлена в таблице 4. Обращает на себя внимание то, что средний балл по шкале SYNTAX достигал максимальных значений у лиц 4 гр., т.е. с наибольшим уровнем ИБ. Оценка среднего количества установленных стентов по мере увеличе-

Таблица 1. Общеклиническая и анамнестическая характеристика пациентов в зависимости от значений ИБ

|

Показатель |

1 гр. (n=37) ИБ <2,6 |

2 гр. (n=31) ИБ=2,6-2,9 |

3 гр. (n=40) ИБ=3,0-3,5 |

4 гр. (n=8) ИБ >3,5 |

|

Средний возраст, лет |

55,81±8,59 |

54,93±8,60 |

58,95±10,18 |

60,37±9,12 |

|

Количество мужчин, n (%) |

34 (91,9%) |

23 (74,2%) |

36 (90%) |

5 (62,5%) |

|

Рост, см |

170,16±6,52 |

171,17±7,79 |

170,69±8,17 |

167,71±10,81 |

|

Вес, кг |

81,54±11,62 |

83,17±13,56 |

86,33±12,57 |

97,00±17,39 |

|

ИМТ, кг/м2 |

28,15±3,63 |

28,31±3,51 |

29,57±3,31 |

34,53±6,00 |

|

ИМТ<25кг/м2, n (%) |

7 (18,9%)** |

6 (19,4%)** |

4 (10%)** |

- |

|

ИМТ=25-30кг/м2, n (%) |

22 (59,5%)* |

12 (38,7%) |

15 (37,5%) |

1 (12,5%) |

|

ИМТ=30-40кг/м2, n (%) |

8 (21,6%)* |

13 (41,9%)* |

21 (52,5%) |

7 (87,5%) |

|

Ср.САД, мм рт. ст. |

123,78±10,09 |

123,40±7,87 |

123,16±8,09 |

124,28±9,76 |

|

Ср.ДАД., мм рт. ст. |

80,95±8,96 |

81,00±7,07 |

79,21±6,32 |

80,00±8,16 |

|

ЧСС, уд/мин |

70,24±8,28* |

80,81±14,36 |

81,35±11,75 |

85,63±9,56 |

|

Анамнестические данные |

||||

|

СН ФК II, n (%) |

20 (54,1%) |

13 (41,9%) |

12 (30%) |

2 (25%) |

|

СН ФK III, n (%) |

17 (45,9%) |

18 (58,1%) |

28 (70%) |

6 (75%) |

|

ПИКС в анамнезе, n (%) |

20 (54,1%) |

17 (54,8%) |

21 (52,5%) |

4 (50%) |

|

Ср. длительность заболевания, гг. |

5,18±3,77 |

5,21±4,33 |

4,69±4,09 |

5,57±3,97 |

|

ГБ, n (%) |

31 (83,8%) |

26 (83,9%) |

35 (87,5%) |

7 (87,5%) |

|

СД 2т., n (%) |

4 (10,8%) |

7 (22,6%) |

7 (17,5%) |

1 (12,5%) |

Примечание: n – количество больных; * – достоверность различий p<0,05 по сравнению с 4 гр.; ** – достоверность различий p<0,001 по сравнению с 4 гр.; ИМТ – индекс массы тела; САД и ДАД – систолическое и диастолическое артериальное давление; СН ФК II-III – стенокардия напряжения функционального класса II-III; ПИКС – постинфарктный кардиосклероз; ГБ – гипертоническая болезнь; СД – сахарный диабет.

^wcreo/^

'°Ойу0Г^

ESH

XII Всероссийский конгресс

АРТЕРИАЛЬНАЯ

ГИПЕРТОНИЯ

Тезисы принимаются до 1 февраля 2016 г.

International Society of Hypertension

Министерство здравоохранения Российской Федерации Европейское общество по артериальной гипертонии Российское медицинское общество по артериальной гипертонии ФГБУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс» Минздрава РФ

23-25 марта 2016 года г. Москва

Министерство здравоохранения Российской Федерации

ФГБУ Российский кардиологический научно-производственный комплекс Министерства здравоохранения РФ

Всероссийская научно-практическая конференция (56 ежегодная сессия РКНПК)

Приём тезисов до 15 апреля 2016 г. на сайте

2-3 июня 2016 г

г. Москва

Место проведения: г. Москва, ул. 3-я Черепковская, 15 а

ФГБУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс» М3 РФ

Таблица 2. Лабораторно-инструментальные показатели в зависимости от уровня ИБ

|

Показатель |

1 гр. (n=37) ИБ <2,6 |

2 гр. (n=31) ИБ=2,6-2,9 |

3 гр. (n=40) ИБ=3,0-3,5 |

4 гр. (n=8) ИБ >3,5 |

|

Липидный спектр крови |

||||

|

Общ. ХС, мг/дл |

198,68±43,34 |

208,28±49,28 |

202,97±44,94 |

198,00±62,99 |

|

ТГ, мг/дл |

203,21±146,21 |

203,24±122,33 |

221,49±148,83 |

135,71±68,83 |

|

ЛПВП, мг/дл |

38,65±8,19 |

39,72±10,78 |

41,08±10,66 |

39,57±5,41 |

|

ЛПОНП, мг/дл |

40,65±29,16 |

40,72±24,45 |

36,67±20,89 |

27,14±13,61 |

|

ЛПНП, мг/дл |

119,35±41,52 |

127,83±36,62 |

122,22±46,26 |

131,29±55,36 |

|

КА |

4,20±1,16 |

4,40±1,41 |

4,22±1,47 |

3,91±1,09 |

|

Э |

хоКГ-параметры |

|||

|

КДР, мм |

56,31±7,18 |

57,45±6,96 |

56,94±9,28 |

59,57±6,48 |

|

КСР, мм |

38,49±8,30 |

38,62±7,39 |

37,89±9,81 |

43,43±7,28 |

|

ФВ, % |

58,58±9,79 |

60,22±7,97 |

60,38±10,48* |

52,08±7,47 |

|

МЖП, мм |

10,65±2,01 |

11,03±2,62 |

11,24±1,77 |

9,57±5,09 |

|

ЗСЛЖ, мм |

10,28±1,73 |

10,34±2,41 |

10,93±1,77 |

9,28±4,19 |

|

Е/А |

0,99±0,51 |

0,99±0,54 |

1,01±1,26 |

0,95±0,41 |

Примечание: n – количество больных; * – достоверность различий p<0,05 по сравнению с 4 гр.; ** – достоверность различий p<0,001 по сравнению с 4 гр.; общ. ХС – общий холестерин; ТГ – триглицериды; ЛПВП – липопротеиды высокой плотности; ЛПОНП – липопротеиды очень низкой плотности; ЛПНП – липопротеиды низкой плотности; КА – коэффициент атерогенности; ЛЖ – левый желудочек; КДР и КСР – конечно-диастолический и конечно-систолический размеры ЛЖ; ФВ – фракция выброса; МЖМ – толщина межжелудочковой перегородки; ЗСЛЖ – толщина задн ей стенки ЛЖ; Е/А – косвенный показатель диастолической дисфункции миокард а.

Таблица 3. Показатели ВЭМ-пробы в зависимости от значений ИБ

|

Показатель |

1 гр. (n=37) ИБ <2,6 |

2 гр. (n=31) ИБ=2,6-2,9 |

3 гр. (n=40) ИБ=3,0-3,5 |

4 гр. (n=8) ИБ >3,5 |

|

t, мин |

7,73±1,59 |

7,74±1,95 |

7,65±2,05 |

7,87±2,69 |

|

ДП, у.е. |

146,98±31,91** |

216,06±45,89 |

234,27±38,27 |

253,64±35,87 |

|

МПК, МЕТ |

4,49±1,11* |

4,15±0,89 |

3,96±1,02 |

3,46±0,94 |

|

ОВР, кГм |

1182,65±243,65 |

1184,52±298,17 |

1170,45±312,89 |

1204,88±412,47 |

|

ИБ, у.е. |

2,37±0,21** |

2,88±0,14** |

3,32±0,13* |

3,66±0,13 |

|

Индекс Дюка, у.е. |

3,32±6,21 |

2,95±6,52 |

1,94±8,21 |

1,06±5,66 |

|

Критерии остановки ВЭМ-пробы |

||||

|

Достижение субмакс. ЧСС, n (%) |

10 (27%) |

18 (58,1%) |

22 (55%) |

5 (62,5%) |

|

Достижение АД ≥200 мм рт. ст., n (%) |

- |

3 (9,7%)** |

19 (47,5%) |

7 (87,5%) |

|

Усталость ног и отказ пациента, n (%) |

11 (29,7%) |

7 (22,6%) |

10 (25%) |

1 (12,5%) |

|

Болевой синдром, n (%) |

15 (40,5%) |

18 (58,1%) |

21 (52,5%) |

2 (25%) |

|

БИМ, n (%) |

6 (16,2%) |

4 (12,9%) |

2 (5%)* |

3 (37,5%) |

|

Головная боль, n (%) |

6 (16,2%)* |

3 (9,7%)* |

15 (37,5%) |

5 (62,5%) |

|

Одышка, n (%) |

5 (13,5%)** |

7 (22,6%)* |

12 (30%)* |

7 (87,5%) |

|

ST-смещения, n (%) |

13 (35,1%) |

6 (19,4%) |

14 (35%) |

4 (50%) |

|

ST-депрессия, n (%) |

8 (21,6%) |

4 (12,9%) |

9 (22,5%) |

3 (37,5%) |

|

ST-депрессия, мкВ |

141,25±63,34 |

172,50±60,67* |

158,89±71,14 |

113,33±23,09 |

|

ST-элевация, n (%) |

5 (13,5%) |

2 (6,5%) |

5 (12,5%) |

2 (25%) |

|

ST-элевация, мкВ |

106,00±37,82 |

135,00±21,21 |

152,11±67,97 |

135,04±49,50 |

|

Количество больных с выявленной ЖЭ, n (%) |

12 (32,4%) |

9 (29%) |

13 (32,5%) |

2 (25%) |

Примечание: n – количество больных; * – достоверность различий p<0,05 по сравнению с 4 гр.; ** – достоверность различий p<0,001 по сравнению с 4 гр.; t – общее время нагрузки; ДП – двойное произведение; МПК – максимальное потребление кислорода; ОВР – объём выполненной работы; БИМ – безболевая ишемия миокарда; ЖЭ – желудочковая экстрасистолия.

Рисунок 1. Частота встречаемости лиц с различными группами риска (согласно уровню индекса Дюка) в зависимости от значений ИБ

ния значений ИБ имела нарастающую тенденцию. Тем не менее, детальный анализ сосудистых поражений по коронарным бассейнам какой-либо закономерности не выявил.

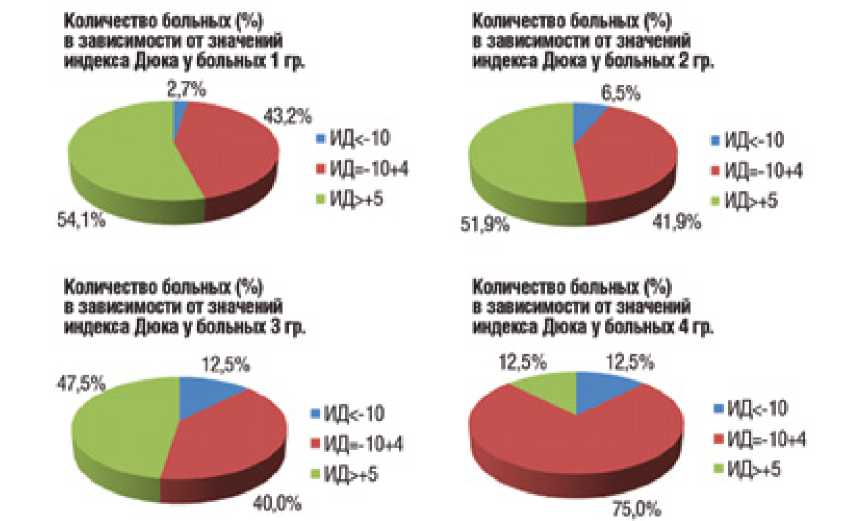

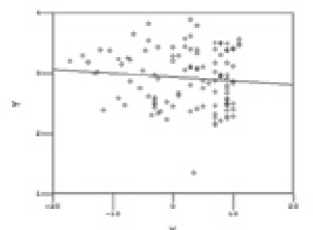

При проведении корреляционного анализа было установлено наличие обратной зависимости между ИБ и индексом Дюка, но недостоверного характера (p>0,05). В то же время при сопоставлении значений ИБ с данными КАГ, в частности с количеством сосудистых поражений, наблюдалась прямая корреляция (р<0,05) (рис. 2 А и 2 В). Какой-либо зависимости между индексом Дюка и количеством поражений коронарного русла нами выявлено не было. Это, в свою очередь, можно объяснить тем, что не всегда болевой синдром, за который в данном случае ответственен индекса Дюка, имеет в своей основе выраженные нарушения кровообращения миокарда.

ОБСУЖДЕНИЕ

Г.Л. Апанасенко и соавт. [5] отмечают, что существуют некоторые границы МПК, ниже которых происходят нарушения нормального функционирования организма, а при уменьшении этого показателя ниже 10 MET у мужчин и 9 MET у женщин – возрастает риск смерти. В нашем исследовании все пациенты имели низкий уровень МПК и по мере увеличения ИБ показатели МПК прогрессивно снижались.

Снижение адаптационного потенциала сопровождается некоторым смещением показателей миокардиально-гемодинамического гомеостаза и возрастает напряжение регуляторных систем, увеличивается "плата за адаптацию". Срыв адаптации как результат перенапряжения и истощения механизмов ре-

Таблица 4. Данные КАГ в зависимости от значений ИБ

|

Показатель |

1 гр. (n=37) ИБ <2,6 |

2 гр. (n=31) ИБ=2,6-2,9 |

3 гр. (n=40) ИБ=3,0-3,5 |

4 гр. (n=8) ИБ >3,5 |

|

Количество больных, которым проведена КАГ |

30 (81,1%) |

25 (80,6%) |

32 (80%) |

7 (87,5%) |

|

1-сосудистые поражения, n (%) |

10 (33,3%) |

13 (52%) |

5 (15,6%) |

1 (14,3%) |

|

2-сосудистые поражения, n (%) |

12 (40%) |

6 (24%) |

11 (34,4%) |

2 (28,6%) |

|

Многососудистые поражения, n (%) |

8 (26,7%) |

6 (24%) |

16 (50%) |

4 (57,1%) |

|

Поражение ствола, n (%) |

3 (8,1%) |

1 (3,2%) |

3 (7,5%) |

- |

|

ПНА, n (%) |

24 (64,8%) |

20 (64,5%) |

23 (57,5%) |

5 (62,5%) |

|

ПНА, % стеноза |

78,00±13,40 |

83,42±10,69* |

77,38±11,68 |

74,00±15,65 |

|

ОА, n (%) |

9 (24,3%) |

9 (29,0%) |

18 (45,0%) |

3 (37,5%) |

|

ОА, % стеноза |

82,67±14,71 |

80,40±17,74 |

72,76±12,24 |

74,67±20,31 |

|

ПКА, n (%) |

10 (27,0%) |

8 (25,8%) |

17 (42,5%) |

5 (62,5%) |

|

ПКА, % стеноза |

79,09±12,59 |

82,63±16,34 |

79,48±14,64 |

88,33±11,69 |

|

Средний балл по шкале SYNTAX |

16,29±8,14 |

16,59±7,78 |

18,30±6,68 |

21,36±9,29 |

|

Среднее кол-во установленных стентов |

1,30±0,70 |

1,32±0,69 |

1,68±0,83 |

1,71±0,76 |

Примечание: n – количество больных; * – достоверность различий p<0,05 по сравнению с 4 гр.; ** – достоверность различий p<0,001 по сравнению с 4 гр.; КАГ – коронароангиография; ПНА – передняя нисходящая артерия; ОА – огибающая артерия; ПКА – правая коронарная артерия.

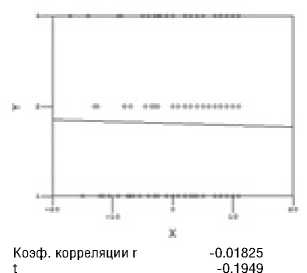

А. Корреляция между ИД и ИБ в целом по группе (n=116).

Коэф. корреляции r -0.09316

t -0.9946

Степени свободы 113

Р 0.322

Рисунок 2. Результаты корреляционного анализа

В. Корреляция между ИБ и количеством сосудистых поражений по данным КАГ (n=94)

к

Коэф. корреляции r 0.237

t 2.57

Степени свободы 111

Р 0.0115

С. Корреляция между ИД и количеством сосудистых поражений по данным КАГ (n=94)

Степени свободы 114

Р 0.8458

Примечание: на рис. А по оси Х представлены значения ИД, а по оси Y – значения ИБ; на рис. В по оси Х представлены значения ИБ, а по оси Y – данные КАГ; на рис. С по оси Х представлены значения ИД, а по оси Y – данные КАГ.

гуляции в молодом возрасте сопровождается увеличением уровня функционирования системы кровообращения, а у лиц старшего возраста отличается резким падением резервных возможностей сердца [1], что, возможно, имело место и в нашем исследовании при анализе ЭхоКГ-параметров.

В некоторых исследованиях было установлено, что МПК лучше коррелирует со значениями индекса Дюка [6,7]. Аналогичная картина наблюдалось и у обследуемых нами больных. Тем не менее, зависимости между индексом Дюка и данными КАГ нам выявить не удалось.

На настоящий момент считается, что у пациентов с документированной ИБС ишемическая депрессия сегмента ST является фактором неблагоприятного прогноза независимо от того, сопровождается она стенокардией или нет [8]. Исследования зарубежных авторов показали, что у 50-100% больных с БИМ имеется тяжёлое множественное поражение коронарных артерий [9]. Полученные нами данные свидетельствуют, что лица с высокими значениями ИБ характеризовались не только большей встречаемостью БИМ, но и большим количеством поражений венечных сосудов сердца, при этом имело место прямая корреляционная зависимость между значениями ИБ и данными КАГ.

ВЫВОДЫ

-

1. Лица с высоким уровнем индекса Баевского, вероятно, характеризуются частой встречаемостью явления безболевой ишемии и ST-смещений, однако, ввиду малочисленности данной группы лиц, необходимо продолжить работу в этом направлении.

-

2. Индекс Баевского имеет прямую корреляционную зависимость с количественным поражением коронарных сосудов, тем не менее, какой-либо закономерности в плане венечной локализации нами выявлено не было.

Список литературы Прогностическая ценность индекса Баевского и его взаимосвязь с клинико-функциональными данными у больных ИБС

- Баевский P.M., Берсенева А.П. Оценка адаптационных возможностей организма и риск развития заболеваний. М., Медицина. 1997. С. 265.

- Cannon 3rd R.O., Camici P.G., Epstein S.E. Pathophysiologica dilemma of syndrome X. Circulation 1992; 85: 883-92.

- Humphries K.H., Pu A., Gao M. et al. Angina with «normal» coronary arteries: sex differences in outcomes. Am Heart J 2008; 155: 375-81.

- Верткин А.Л., Ткачева О.Н., Новикова И.М. Безболевая ишемия и диабетическая автономная нейропатия. Рус. мед.журн. 2005; 15:1036-1038.

- Апанасенко Г.Л., Науменко Р.Г. Соматическое здоровье и максимальная аэробная способность индивида//Теория и практика физической культуры. -1988. -№ 4. -С. 29-31.

- Hlatky M.A., Boineau R.E., Higginbotham M.B., Lee K.L., Mark D.B., Califf R.M., et al. A brief self-administered questionnaire to determine functional capacity (the Duke Activity Status Index). Am J Cardiol 1989; 64: 651-4.

- Goldman L., Hashimoto B., Cook F., Loscaizo A. Comparative reproducibility and validity of systems for assessing cardiovascular functional class: advantages of a new Specific Activity Scale. Circulation 1981; 64: 1227-34.

- Braunwald's heart disease: a textbook of cardiovascular medicine/edited by D.P. Zipes et al. -7-th ed. -Philadelphia, 2005.

- Kumar A., Cannon C.P. Acute coronary syndromes: diagnosis and management, part I. Mayo Clin Proc 2009; 84: 10: 917-938.