Прогностическая способность студентов как одно из условий выбора эффективных стратегий поведения

Автор: Гриднев А.О., Зыкова А.А., Ионова М.С.

Журнал: Огарёв-online @ogarev-online

Статья в выпуске: 14 т.12, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования прогностической способности и стратегий поведения в конфликте у студентов вуза. Установлено наличие взаимосвязи между уровнем развития прогностической способности и предпочтительными стратегиями разрешения конфликтных ситуаций. Сделаны выводы о значимости развития данной способности у студентов как одного из условий выбора ими эффективных стратегий поведения.

Планирование, поведенческая стратегия, прогнозирование, прогностическая компетентность, прогностическая способность

Короткий адрес: https://sciup.org/147250499

IDR: 147250499 | УДК: 159.9.075-057.87

Текст научной статьи Прогностическая способность студентов как одно из условий выбора эффективных стратегий поведения

В современном быстро меняющемся мире человеку особенно необходима способность прогнозировать и делать выбор. От возможности предвидеть результаты своей деятельности, брать на себя ответственность за их последствия, добросовестно реализовывать намеченное во многом зависит эффективность и конкурентоспособность специалиста.

Способность к прогнозированию – одна из важнейших для студента как будущего специалиста. Она развивается не только в условиях профессионального обучения, но и в контексте любой предметной деятельности и общении.

Исследователи определяют данную способность как свойство личности, дающее возможность субъекту с высокой степенью точности сделать прогноз изменений окружающих условий (развитие ситуации, изменение поведения других людей, изменение деятельности и т.п.) [6].

Необходимость в прогнозе возникает и в процессе профессионального самоопределения. По причине стремительных изменений социально-экономических условий и ситуации на рынке труда, молодой специалист вынужден прогнозировать все больше вариантов своих профессиональных перспектив. Ускоренный темп развития различных профессиональных сфер требует от специалиста непрерывной актуализации своих компетенций [9].

Прогностическая способность позволяет субъекту выдвигать наиболее вероятные исходы различных событий, выстраивать причинно-следственные связи между явлениями и конечным результатом, основываясь на анализе. Одной из сторон данной способности является возможность планировать собственную деятельность исходя из условий, которые были восприняты и учтены субъектом прогнозирования [1].

-

А. Бауэр в своих работах описывает прогнозирование как фиксацию целей, средств, план действия и условия, в которых она осуществляется. Работая в рамках компетентностного подхода, автор включает в структуру прогностической способности личности прогностическую компетентность, которую можно соотнести с антиципационной самостоятельностью. Данное понятие раскрывает возможность субъекта предвосхитить или предвидеть трудные жизненные или конфликтные ситуации, стрессогенные обстоятельства, предсказать ход развития этих событий, а также прогнозировать собственные реакции на данные условия [2].

-

В. Д. Менделевич выделяет следующие составляющие антиципационной состоятельности: личностно-ситуативная, временная и пространственная антиципация. Высокий уровень развития этих трёх компонентов создает условия для успешного решения различных задач во многих областях жизни. Также В. Д. Менделевич утверждает, что одним из ключевых элементов контроля деятельности, поведения и эмоциональной сферы личности является прогностическая компетентность. Данный вид компетентности позволяет регулировать процесс адаптации в новых условиях, создавать условия готовности к постоянным изменениями обстоятельствам, с которыми человек может столкнуться при достижении различных перспективных целей [8].

По мнению М. Ю. Краевой, в структуру прогностических способностей входят следующие компоненты: поведенческий, когнитивный и эмоциональный. Поведенческий компонент в системе отвечает за прогноз обратной связи реализации деятельности. Благодаря эмоциональному компоненту субъект не только предвосхищает результаты действий, но и производит эмоциональную оценку. Когнитивный компонент позволяет выдвинуть вероятные предположения на основании уже сформированных схем (эталонов) относительно сопоставления собственных действий и условий их реализации [4].

-

С. В. Забегалина отмечает наиболее тесную связь прогностических способностей с мышлением. В частности, с аналитическим мышлением и процессами интуиции. Прогностическую способность автор рассматривает в совокупности с аналитическим мышлением и механизмами интуиции. Поскольку для формирования плана и прогноза необходимо следовать жесткому логическому принципу, осуществлять расчёт вероятностных исходов событий, стоит учитывать реализацию плана действий в реальных условиях. Логическое мышление может зависеть от условий действительности, изменчивости ситуации и перемены временных рамок [3].

Л. А. Регуш рассматривает прогнозирование как познавательную способность, включающую в себя «совокупность качеств познавательных процессов субъекта, определяющую успешность прогнозирования в любой деятельности, в том числе и в прогностической» [9].

Особое внимание к развитию прогностической способности обусловлено тем, что студент как будущий специалист может предупредить развитие конфликтных ситуаций, спрогнозировать различные варианты последствий применения того или иного способа разрешения конфликта, произвести наиболее точную оценку условий и выбрать благоприятную стратегию разрешения проблемной ситуации [6].

Исходя из вышесказанного в данном исследовании, мы поставили перед собой цель изучить особенности поведения в конфликтных ситуациях студентов с разным уровнем прогностической способности.

Эмпирическое исследование было проведено на базе ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва». Участники - студенты разных направлений подготовки («Психология», «Юриспруденция», «Стоматология»). Количество респондентов - 40 человек.

Для проведения исследования были отобраны следующие методики:

-

- методика «Стиль поведения в конфликте» (К. Томас, Р. Килманн);

-

- тест «Способность к прогнозированию» (Л. А. Регуш) [7; 9].

Для математической обработки результатов был использован коэффициент корреляции r-Пирсона.

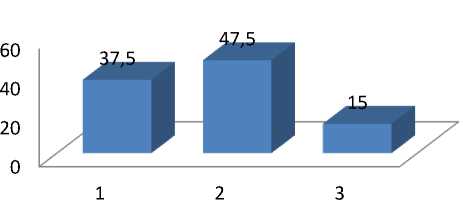

Результаты исследования по тесту «Способность к прогнозированию» (Л. А. Регуш) наглядно представлены на рисунке 1.

■ Ряд1

Рис. 1. Уровень прогностической способности студентов.

*Условные обозначения: 1– высокий уровень, 2 – средний уровень, 3 – низкий уровень прогностической способности.

В результате анализа полученных данных выявлено преобладание у респондентов среднего уровня прогностической способности. Далее по убывающей – высокий уровень данной способности. У наименьшего количества участников исследования – низкий уровень способности к прогнозированию.

На следующем этапе участники исследования были распределены по группам А, В и С. Группу А составили студенты с высоким уровнем прогностической способности, группу В – со средним уровнем прогностической способности, а в группу С вошли респонденты с низким уровнем прогностической способности.

Затем мы сравнили особенности поведения в конфликтных ситуациях (по данным методики «Стиль поведения в конфликте» (К. Томас, Р. Килманн) у респондентов групп А, В и С. Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1

Сопоставительные данные выраженности стилей «Соперничество», «Сотрудничество», «Компромисс», «Избегание» и «Приспособление» у студентов

|

Выраженность стиля |

Уровень прогностической способности |

|||||

|

Высокий (группа А) |

Средний (группа В) |

Низкий (граппа С) |

||||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

Абс. |

% |

|

|

Показатели по шкале «Соперничество» |

||||||

|

Ярко выраженный показатель |

3 |

20 |

6 |

31,6 |

2 |

33,3 |

|

Оптимальный показатель |

4 |

20,7 |

2 |

10,5 |

1 |

16,7 |

Продолжение таблицы 1

|

Низкий показатель |

8 |

53,3 |

11 |

57,9 |

3 |

50 |

|

Итого |

15 |

100 |

19 |

100 |

6 |

100 |

|

Показатели по шкале «Сотрудничество» |

||||||

|

Ярко выраженный показатель |

5 |

33,3 |

5 |

26,3 |

2 |

33,3 |

|

Оптимальный показатель |

7 |

46,7 |

13 |

68,4 |

3 |

50 |

|

Низкий показатель |

3 |

20 |

1 |

5,3 |

1 |

16,7 |

|

Итого |

15 |

100 |

19 |

100 |

6 |

100 |

|

Показатели по шкале «Компромисс» |

||||||

|

Ярко выраженный показатель |

9 |

60 |

8 |

42,1 |

2 |

33,3 |

|

Оптимальный показатель |

6 |

40 |

7 |

36,8 |

3 |

50 |

|

Низкий показатель |

– |

– |

4 |

21,1 |

1 |

16,7 |

|

Итого |

15 |

100 |

19 |

100 |

6 |

100 |

|

Показатели по шкале «Избегание» |

||||||

|

Ярко выраженный показатель |

4 |

26,7 |

5 |

26,3 |

2 |

33,3 |

|

Оптимальный показатель |

9 |

60 |

13 |

68,4 |

3 |

50 |

|

Низкий показатель |

2 |

13,3 |

1 |

5,3 |

1 |

16,7 |

|

Итого |

15 |

100 |

19 |

100 |

6 |

100 |

|

Показатели по шкале «Приспособление» |

||||||

|

Ярко выраженный показатель |

– |

– |

3 |

15,8 |

2 |

33,3 |

|

Оптимальный показатель |

8 |

53,3 |

6 |

31,6 |

2 |

33,3 |

|

Низкий показатель |

7 |

46,7 |

10 |

52,6 |

2 |

33,3 |

|

Итого |

15 |

100 |

19 |

100 |

6 |

100 |

Согласно представленным данным, можно отметить, что для студентов с высоким уровнем прогностической способности (группа А) в большей степени характерны такие стили поведения в конфликте, как «Сотрудничество» и «Компромисс». Студенты данной группы предпочитают в конфликтных ситуациях прибегать к конструктивному выходу из сложившихся обстоятельств, взаимодействовать со сторонами конфликта, совместно искать возможные пути решения. Для студентов группы А предпочтительно открытое обсуждение проблемы, в ходе которого они занимают активную позицию по отношению к ситуации и её разрешению. Также представители данной группы нацелены на поиск усредненного решения, т.е. на осознанный неполный отказ от интересов и мотивов. При этом они учитывают потребности других сторон конфликта. Для них характерна способность частично отказаться от своих желаний с целью выхода из конфликта конструктивным путём.

Студенты со средним уровнем способности к прогнозированию (группа В) чаще используют в конфликте «Компромисс» и «Соперничество». Респонденты группы В склонны прибегать к стратегии утверждения своих позиций, нацелены на достижение собственных интересов, получение быстрого результата. Данный стиль можно считать оптимальным в случае чрезмерной важности интересов и потребности, а также при наличии минимальных временных ресурсов. Однако такое поведения может приводить и к неконструктивному выходу из конфликтных ситуаций. Интересы других могут игнорироваться, что влечет за собой изменение отношений с окружающими не в лучшую сторону.

При низком уровне прогностической способности (группа С) будущие специалисты не имеют явно выраженных предпочтений, применяя при разрешении конфликтов не только конструктивные, но и откровенно неконструктивные стили, такие как «Избегание» и «Приспособление». Для избегания как стиля разрешения конфликтной ситуации характерны следующие черты: нет направленности на удовлетворение своих и чужих интересов и потребностей в конфликте, слабый контроль ситуации, недооценка условий конфликта, слабая вовлеченность в обсуждение. Студенты группы С меньше внимания уделяют прогнозированию выхода из конфликта, анализу ситуации, ориентации на совместное решение. Наряду с избеганием студенты данной группы проявляют пренебрежение собственными интересами, соглашение с ситуацией. Кроме того, для этой группы характерно наличие установки на неизменность положения, чрезмерное использование стиля приспособления. Все это может повлечь за собой отказ от личного пространства и потерю собственных границ, привести к неуверенному поведению в конфликтных ситуациях.

Полученные эмпирические данные были обработаны при помощи коэффициента корреляции r-Пирсона. Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2

|

Значение коэффициента корреляции r-Пирсона |

Стили поведения |

||||

|

Соперничество |

Сотрудничество |

Компромисс |

Избегание |

Приспособление |

|

|

Значение коэффициента корреляции r-Пирсона |

|||||

|

–0,34 |

0,55 |

0,14 |

–0,07 |

–0,01 |

|

|

Вид корреляционной связи |

Умеренная обратная 0,30< r <0,49 |

Средняя прямая

0,50 |

Очень слабая прямая r<0,19 |

Очень слабая обратная r<0,19 |

Очень слабая обратная r<0,19 |

Исследование взаимосвязи прогностической способности и стиля поведения в конфликте

Результаты корреляционного анализа позволяют сделать вывод о том, что студенты, обладающие развитой прогностической способностью, в меньшей степени склонны к неконструктивным стилям поведения в конфликте. Они чаще выбирают такие стили, как сотрудничество (предполагает направленность на приложение совместных усилий при решении конфликтной ситуации в пользу конструктивного разрешения) и компромисс (как относительно конструктивный стиль поведения в конфликтной ситуации).

Следовательно, для формирования тенденции к предпочтению конструктивных стилей поведения в конфликте необходимо целенаправленно развивать у студентов прогностическую способность [5; 6]. Решение прогностических задач, проектирование и участие в психологических тренингах соответствующей направленности будет способствовать повышению уровня способности к прогнозированию, что положительным образом отразится и на умении будущих специалистов предотвращать и эффективно разрешать конфликтные ситуации.

Список литературы Прогностическая способность студентов как одно из условий выбора эффективных стратегий поведения

- Булдакова Н. В. Структура прогностической способности специалистов гуманитарного профиля // Вестник Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова. Серия: Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика. - 2011. - Т. 17, № 1. - С. 68-73. EDN: OJLNFR

- Гриднев А. О. Влияние познавательной активности на уровень выраженности способности к аналитическому мышлению как компоненту когнитивной компетентности студента гуманитарного направления вуза // Наукосфера. - 2024. - № 5-2. - С. 185-192. EDN: WSVGBX

- Забегалина С. В. Интуитивное мышление и прогностические способности, выявленные в ходе подготовки к деятельности в особых условиях // Психопедагогика в правоохранительных органах. - 2010. - № 2 (41). - С. 11-15. EDN: MVHEBT

- Зеер Э. Ф., Сыманюк Э. Э. Ассиметричное профессиональное будущее современной молодежи // Педагогическое образование в России. - 2013. - С. 258-263. EDN: RDQYKT

- Ионова М. С., Баляев С.И. Возможности развития прогностической способности у студентов-первокурсников с экстравертным и интровертным типом направленности личности [Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования. - 2014. - № 3. - С. 661. - Режим доступа: https://science-education.ru/ru/article/view?id=13683 (дата обращения: 12.01.2023). EDN: SYZTKD

- Ионова М. С. Развитие умственных действий планирования и прогнозирования как условие совершенствования прогностической способности будущих психологов // Известия Российского государственного университета им. А. И. Герцена. Аспирантские тетради: научный журнал. - СПб., 2008. - № 36 (77). - С. 300-303.

- Кроник А. А., Ахмеров Р. А. Каузометрия: методы самопознания, психодиагностики и психотерапии в психологии жизненного пути. - М.: Смысл, 2008. - 294 с.

- Менделевич В. Д. Антиципационные механизмы неврозогенеза. - М.: Городец, 2018. - 448 с. EDN: YVSDUT

- Регуш Л. А. Психология прогнозирования: успехи в познании будущего. - СПб.: Речь, 2003. - 351 с. EDN: RSWTMB