Прогностические критерии возможных остаточных признаков при дисплазии тазобедренного сустава у детей

Автор: Джалилов А.П.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2004 года.

Бесплатный доступ

Цель данной работы - определить, имеется ли взаимосвязь между нарушением васкуляризации тазобедренного сустава и остаточными признаками дисплазии тазобедренного сустава. Исследование проведено у 52 новорожденных и детей раннего возраста до 3 месяцев с дисплазией тазобедренного сустава. Исследование кровоснабжения тазобедренного сустава проводили на ультразвуковом аппарате “HITACHI” EVB 565 А (Japan) с допплеровской приставкой с использованием конвексного датчика 5,0 МГц в динамике лечения. Исследования показали, что при дисплазии тазобедренного сустава происходит значительное изменение кровотока, которое требует коррекции. После проведенных лечебных мероприятий показатели кровообращения значительно стабилизируются, однако имеют значительные колебания.

Дисплазия тазобедренного сустава, кровоснабжение, ультразвуковое исследование

Короткий адрес: https://sciup.org/142120765

IDR: 142120765

Текст научной статьи Прогностические критерии возможных остаточных признаков при дисплазии тазобедренного сустава у детей

Дисплазия тазобедренного сустава была и остаётся одной из актуальных проблем ортопедии детского возраста. Данной проблеме посвящены многочисленные работы отечественных и зарубежных учёных [1, 2]. Ранняя диагностика и своевременно проведенное лечение приводит к хорошим результатам [3]. Глубоко и подробно раскрыты многие аспекты данной патологии. Но все ещё остаются проблемы, связанные с отдалёнными результатами лечения, так как, несмотря на благополучную клиническую картину (после ранней диагностики и проведенных целенаправленных лечебных мероприятий), в дальнейшем проявляются признаки, характерные для остаточных явлений дисплазии тазобедренного сустава.

Настоящие исследования осуществлены в рамках Государственной программы Республики Узбекистан по охране здоровья матери и ребёнка.

Цель данного исследования - определить имеется ли взаимосвязь между нарушением васкуляризации тазобедренного сустава и остаточными признаками дисплазии тазобедренного сустава.

Кровообращение тазобедренного сустава подробно изучено у взрослых [4, 5] и во всех деталях освещено в научных работах В.И. Шевцова c соавт. и А.А. Радомского [6, 7], посвященных остеохондропатии тазобедренного сустава. В последние годы появились сообщения о нарушении кровобращения тазобедренного сустава у детей [8, 9].

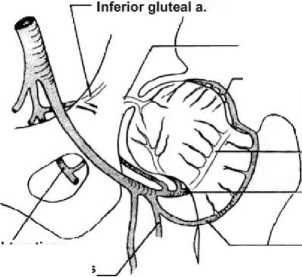

Артериальное и венозное кровообращение тазобедренного сустава представляет собой единую комплексную систему. Тазобедренный сустав кровоснабжается следующим образом: в верхненаружной, нижневнутренней и задней частях - ветвью задней шеечной артерии, которая идет по медиально огибающей шейку бедра артерии; передняя часть головки васкуляризует-ся ветвями передней шеечной артерии, берущими начало у латерально огибающей шейку бедра артерии; шейка бедренной кости сверху, снизу и сзади кровоснабжается ветвями задней шеечной артерии, идущими из медиально огибающей шейку бедра артерии; спереди - ветвями передней шеечной артерии, идущими из латеральной, огибающей шейку бедра артерии. Артериальные ветви анастамозируются между собой в сумке сустава, образуя сети, которые обеспечивают постоянство и непрерывность кровообращения сустава. Артериальные ветви сопровождаются одноименными венами, обеспечивающими отток крови [10]. Кроме вышеуказанных артерий и вен, в кровоснабжении тазобедренного сустава участвует артерия головки бедра, которая проходит в толще круглой связки (рис. 1). Отличительной чертой её является то, что при облитерации круглой связки, которая встречается у части детей, данная артерия в кровоснабжении сустава не участвует.

a. capitis femoris

Lat. epiphyseal a.

Med. femoral circumflex a.

Lat. femoral circumflex a.

Inferior metaphyseal a.

Obturatior a.

Profunds femoris a.

Рис. 1. Схема кровоснабжения тазобедренного сустава

МАТЕРИАЛ И МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ

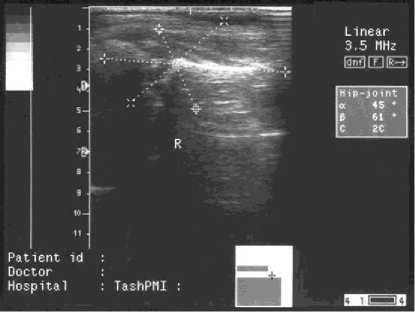

Проведено исследование 104 суставов у 52 новорожденных и детей (32 девочек 20 мальчиков) в возрасте от 10 дней до 3 месяцев с дисплазией тазобедренного сустава, лечившихся в клинике ТашПМИ. Диагноз: дисплазия тазобедренных суставов поставлен на основании клинических, рентгенологических и ультразвуковых методов диагностики по R. Graf. Результаты ультразвукового исследования, типы тазобедренного сустава и угловые значения оценивались по R. Graf [11, 12]. Угловые значения обрабатывались автоматически, с помощью программы, встроенной в системный блок ультразвукового аппарата, на основе методики разделения по типам R. Graf, позволяющей безошибочно интерпретировать полученные данные без использования трудоёмкого измерения с сонометром.

Для исследования кровоснабжения использовали допплерографию сосудов тазобедренно- го сустава, разработанную в клинике ТашПМИ. Исследование проводилось на ультразвуковом аппарате «HITACHI» EVB – 565 А (Japan) с использованием конвексного датчика 5,0 МГц до лечения и в динамике. Контакт датчика с рабочей поверхностью достигался с помощью ультразвукового геля. Датчик ставился вдоль пупартовой связки для визуализации сосудов капсулы тазобедренного сустава, а также на 1 см выше данной проекции и аксиальнее сканирования сосуда круглой связки бедра. Ультразвуковое исследование включало: исследование в В-режиме, цветовое допплеровское картирование (ЦДК) для определения характера кровотока, диаметра сосуда и пульсовую допплерографию (ПД) для определения скорости кровотока. Для контроля данных исследованы 12 детей этой возрастной группы со здоровыми тазобедренными суставами.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты исследования показали, что при дисплазии тазобедренного сустава в латеральных и медиальных ветвях артерий, огибающих шейку бедра, наблюдается сужение просвета артериального сосуда и увеличение скорости кровотока по сравнению со здоровыми тазобедренными суставами, а в одноимённых венах скорость кровотока уменьшается, тогда как диаметр сосуда остаётся в норме или незначительно увеличивается по сравнению с контрольной группой, что свидетельствует о венозном застое. Интересной особенностью является то, что диаметр сосудов левого тазобедренного сустава больше, чем правого, а скорость кровотока - ниже. В наших исследованиях были выявлены различия между латеральной и медиальной ветвями артерий. Так, в медиальной ветви диаметр сосуда больше, а скорость кровотока выше, чем в латеральной ветви. В круглой связке, через которую проходит одноимённая артерия, иннервирующая головку бедренной кости, из 104 обследованных суставов нормальный кровоток наблюдался в 24 (23 %), в 6 суставах (4,3 %) сосуд визуализировался, но скорость кровотока не опре- делялась, в 12 (11,5 %) определялся турбулентный поток крови, а в 18 суставах (18,3 %) определялась облитерация круглой связки и сосуда.

Клинический пример. Больная Р., 10 дней, родители обратились в клинику ТашПМИ с жалобами на ограничение отведения в тазобедренных суставах новорожденной, особенно справа, укорочение на 0,5 см правой ноги и её наружной ротации, а также реакцию ребёнка при пассивных движениях в правой ноге.

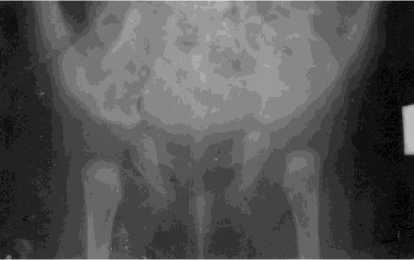

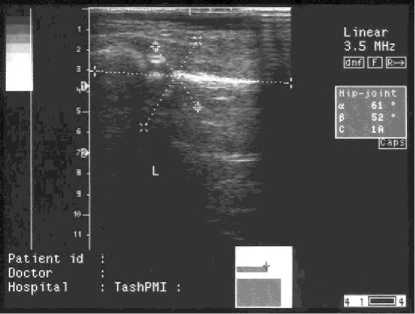

При рентгенологическом исследовании нарушена линия Шентона справа (рис. 2). На УЗИ тазобедренных суставов справа - 2 тип, подтип с – дисплазия тазобедренного сустава (рис. 3), слева - 1 тип, подтип а – здоровый тазобедренный сустав (рис. 4).

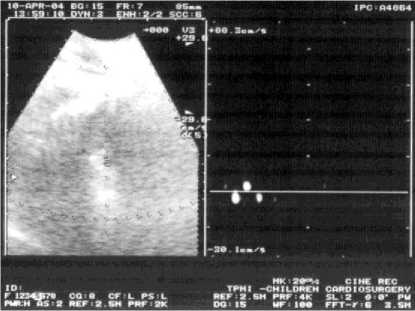

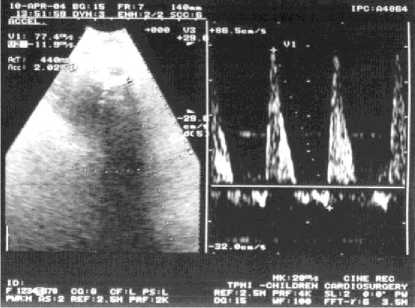

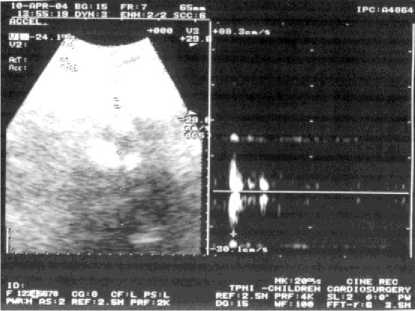

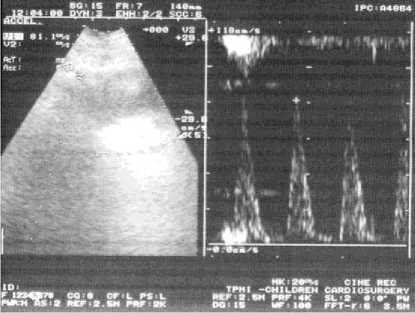

На допплерограммах справа увеличение скорости кровотока, сужение диаметра сосуда с явлениями венозного застоя (рис. 5), круглая связка облитерированна (рис. 6). Слева нормальное кровообращение (рис. 7, 8).

Рис. 2. Больная Р., 10 дней. Рентгенография тазобедренных суставов. Дисплазия правого тазобедренного сустава

Рис. 6. Больная Р., 10 дней. Допплерограмма сосуда круглой связки справа. Облитерация сосуда (тока крови нет)

Рис. 3. Больная Р., 10 дней. Серошкальная эхограмма правого тазобедренного сустава. Тип 2, подтип с

Рис. 4. Больная Р., 10 дней. Серошкальная эхограмма левого тазобедренного сустава. Тип 1, подтип а

Рис 7. Больная Р., 10 дней. Допплерограмма сосудов тазобедренного сустава слева. Нормальный кровоток

Рис. 5. Больная Р., 10 дней. Допплерограмма сосудов тазобедренного сустава справа. Увеличение скорости кровотока с явлениями нарушения венозного оттока

Рис. 8. Больная Р., 10 дней. Допплерограмма сосуда круглой связки слева. Нормальный кровоток

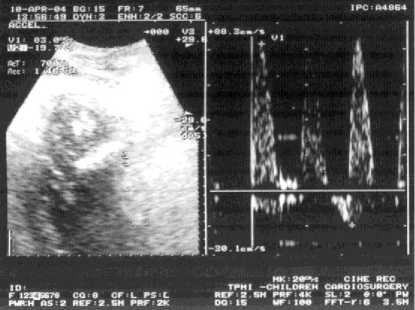

После проведенного лечения, на рентгенограмме головка правой бедренной кости центрирована, но сохраняется гипоплазия головки бедренной кости, скошенность крыши вертлужной впадины (рис. 9). При ультразвуковом исследовании - тип 2, подтип а (рис. 10). На доп-плерограммах сохраняется всё ещё увеличенная скорость артериального кровотока с явлениями венозного застоя (рис. 11). Лечебные мероприятия пришлось продолжить.

Всем больным проводились общепринятые методы лечения: широкое пеленание, лечебная физкультура, надевание отводящих шин и физиотерапевтические мероприятия: парафиновые аппликации, массаж мышц спины, ягодиц и бедер, электрофорез с препаратами кальция, цинка, аскорбиновой кислоты курсами в течение 2-3

месяцев.

После проведенных лечебных мероприятий производился контроль функционального и анатомического состояния тазобедренного сустава клиническим, рентгенологическим, ультразвуковым и допплерогрфическим методами иссле- дования.

Рис. 9. Больная Р., 4 мес. Рентгенография тазобед- ренных суставов после лечения

Рис. 10. Больная Р., 4 мес. Серошкальная эхограмма тазобедренного сустава справа после лечения. Тип 2, подтип а

Рис. 11. Больная Р., 4 мес. Допплерограмма сосудов тазобедренного сустава справа поле лечения. Полной нормализации нет

На повторной рентгенографии только у 6 больных (10 суставов, 9,6 %) наблюдались признаки, характерные остаточным явлениям дисплазии тазобедренного сустава, при контрольном ультразвуковом исследовании данной группы у 11 детей 1(8 суставов, 17,3 %) констатировали 2 а-в тип (R. Graf) соответствующий дисплазии тазобедренного сустава. Допплерогафи-ческий контроль показал, что только у 18 детей (36 суставов, 34,6 %) из 52 (104 сустава) наблюдается нормализация кровотока в сосудах тазобедренного сустава, а у остальных 34 (68 суставов, 65,4 %) имеются отклонения от нормы.

Интересной особенностью полученных данных является то, что нормализация клинических, рентгенологических, ультразвуковых и допплерогафических данных в правом тазобедренном суставе в 2,3 раза быстрее, чем в левом, а также у мальчиков «коэффициент» выздоровления в 1,7 раза интенсивнее, чем у девочек.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, на основании нашего исследования мы пришли к заключению, что при дисплазии тазобедренного сустава происходит значительное изменение кровообращения. После проведенного курса ортопедического и медикаментозного лечения мы наблюдали положительную динамику показателей кровообращения тазобедренного сустава, но они не соот- ветствуют нормативным. Эти данные свидетельствуют о том, что ультразвуковой допплерографический скрининг детей с дисплазией тазобедренного сустава является неотъемлемой частью профилактики остаточных явлений дисплазии тазобедренного сустава у новорожденных и детей.