Прогнозирование бодычи конденсата в рамках контроля за разработкой газоконденсантых залежей

Автор: Грачев С.И., Краснова Е.И., Инякин В.В., Лескин М.В.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Природопользование

Статья в выпуске: 6 (55) т.10, 2014 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140221598

IDR: 140221598

Текст статьи Прогнозирование бодычи конденсата в рамках контроля за разработкой газоконденсантых залежей

Прогнозирование добычи конденсата является одним из важных решений контроля за разработкой газоконденсатных месторождений. Данная проблема имеет особое значение в условиях невыполнения проектных показателей добычи газового конденсата. Зачастую на начальной стадии разработки газо- конденсатных залежей возникают обстоятельства, когда исследование исходной пластовой системы и прогноз ее фазового поведения не проводится по всяческим обстоятельствам [1, 2, 4]. Поэтому отбираемые сепарационные пробы при проведении газоконденсатных исследований когда давление в залежи снизилось ниже давления начала конденсации являются некоректными [3, 5, 6]. Главным условием представительности исходных экспериментальных данных для прогнозирования конден-сатоотдачи является нахождение газоконденсатной системы в залежи при начальных пластовых условиях, т.е. когда газоконденсатная система находится в однофазном газовом состоянии [7, 8, 9]. При условии если текущее пластовое давление в залежи ниже давления начала конденсации, то результаты экспериментальных исследований будут принимать условный характер, и могут быть использованы только для определения текущих параметров [10, 11, 12]. В создавшихся условиях прогнозирование конденсатоотдачи и расчеты балансов добычи газового конденсата проводятся с использованием аналитических моделей, созданных на основе уравнений состояния. В последние годы данные по балансу конденсата нашли широкое применение при адаптации газогидродинамических моделей. Специалистами ООО «Газпром ВНИИгаз» С.А. Заночу-евым, Д.Р. Крайном предложена новая форма уравнения материального баланса конденсата в интегральной форме, а также выполнена адаптация методического подхода на основе экспериментальных данных углеводородной газоконденсатной смеси. При этом установленные параметры пластовой газоконденсатной характеристики можно применять при проектировании и контроле за разработкой месторождений. Формула прогноза содержания конденсата в пластовом газе представляет собой общее решение уравнения материального баланса и представляет следующий вид:

p m

( Рт — Р ) Л( p m — Р ) Л( p m — Р )

A — J q ( Р ) Q do6 ( Р ) — q non ( p ) — q nom ( p )

q ( p ) = r p + dp

[ 1 — У д об

-Р ) ( „Л Г) ( Рн - Рт V п\ Г) ( Рт - Р ) ( лА I ( р ) — У гвк ( р ) - У гвк ( Р ) ]

, (1)

Формулу (1) определения содержания конденсата в пластовом газе для случая, когда давление в залежи ниже давления начала конденсации, авторы С.А. Заночуев и Д.Р. Крайн получают рассматривая уравнение материального баланса. Так, период разработки делят на два этапа: первый этап - от начального до текущего давления в залежи, второй этап -от текущего давления до давления P , на которое будет составляться материальный баланс имеет вид:

М 0 = Мд об + М^ + М ф + Мвып + М ., (2) где МДо6- масса добытого конденсата на первом этапе разработки при давлениях от Рн до Рт; МДо6 - масса добытого конденсата на втором этапе разработки придавлениях от Рт до Р; Мкгф - масса конденсата, оставшаяся в газовой фазе при давлении Р; МL„ - масса выпавшего в пласте конденсата при вып снижении давления от Рн до Рт; М^ып - масса выпавшего в пласте конденсата при снижении давления от Рт до Рн.

Масса добытого конденсата на первом этапе разработки при снижении давления от Р н до Р т складывается из суммы объемов добытого газа в указанный период разработки, которая умножается на текущее содержание конденсата в пластовом газе и в интегральной форме имеет вид:

рн

М доб = J q ( Р ) dQ do6 ( Р ). (3)

p + dp

Так как содержание конденсата в пластовом газе на начальном этапе разработки меняется линейно, то данный интеграл, заменяют на следующее выражение:

= О ( Р н — Р т V Р н — Р т ) (41

М доб Q do6 qср , (4)

где Q gРоб Р т ) - количество газа, добытого на пер-

( Р н — Р т )

вом этапе разработки; qср - среднее содержа ние конденсата в пластовом газе, которое находится по формуле:

п (Рн -Рт ) _ qH + qт , qср 2 , (5)

где qн - начальное содержание конденсата в пластовом газе; qт - текущее содержание конденсата в пластовом газе, определенное по результатам газоконденсатных исследований.

Масса конденсата, добытого на втором этапе разработки, масса конденсата, оставшегося в пласте в газовой фазе, а также масса конденсата, выпавшего в пласте при снижении давления от Рт до Р , определяется:

рт

М д"об = J q ( Р ) dQ g Р т - Р ) ( Р ) . (6)

p + dp

( Р н - Р ) /3 ^ Р н - Р т ) О( Р т - Р )

М кгф =[ 1 У доб ( p ) Q reK ( p ) Q reK ( p ) J q ( p )

, (7)

М Ы = q npm - Р ) ( р ) , (8)

Массу конденсата, выпавшего в пласте при снижении давления от Рн до Рт , находят, если известно сколько конденсата было добыто за первый этап разработки (3), сколько будет добыто ( М Доб.д ) учитывая, что конденсации углеводородов непроисходит в залежи при снижении давле-

I т;.( Р н - Р т )

ния: М доб.д = У доб q 0 , (9)

Масса оставшегося в пласте конденсата выражаться:

МЫ = МДобд - м—к - МД об = Qd %- р— Ч qo - qCpP"-р—)) - (1 - Q Рб- р—)) q—, (10)

Уравнение в целом виде:

рт qо = Qd'„■<.-)qр-'-’ I q(p)dQРт-р'(p)+ p+dp

( Р н p ) (P ^Рн р — )(Р - р — Р )

+ L1 - Удоб (Р) - QreK (Р) - Qrek (Р d'q(p) + , (11)

, П ( Р н - Р — )(п (Р Р н - Р — (РН Р н - Р — Ух„ , „( p m - p >(n\l,,( p m - p ) (

+ уДоб (q0 - Чср ) - (1 - Удоб )qm + qnom (p) + qnom (p)

Введя константу

Д — О ( Рн - Р )Л( Рн - Р— )|м( Рн - Р— (1Р Рн - Р— )\ М( Рн - Р— I

А = q0 - уДоб qcp ОД^обб (qо - qcp ) - (1 - уДоб )qm ]• (12)

Исходные данные для различных методов прогнозирования содержания конденсата в пластовом газе при моделировании разработки месторождения, формируются на данных экспериментальных PVT- исследований [13, 14]. Экспериментальные исследования фазовых процессов проводятся на термостатируемых установках высокого давления. Рекомбинированные пробы газа сепарации и насыщенного конденсата состваляют на основании замеренного промыслового конденсатогазового фактора [15, 16, 17]. По полученным результатам экспериментальных исследований строят кривые пластовых потерь конденсата, определяют коэффициент извлечения конденсата и прогнозируют изменение содержания конденсата в пластовом газе при снижении давления. При этом составляется баланс добычи и потерь конденсата на весь период разработки месторождения. Адаптация предложенной методики прогноза содержания конденсата в пластовом газе проводилась по результатам экспериментальных исследований газоконденсатной смеси Ен-Яхинского месторождения [18, 19].

Промысловые исследования Ен-Яхинского месторождения на газоконденсатность проводились ООО "Газпром добыча Уренгой", НТЦ ООО "Газпром добыча Уренгой", ПО "Тюменбургаз" и АО РК-100 в эксплуатационных скважинах: 133, 134, 225, 231, 115, 151, 155, 331 (залежь пласта БУ81-2), 112, 142, 214, 324, 1200 (залежь пласта БУ102) и скважинах 451 (залежь пласта БУ121). По этим скважинам определены выходы конденсата из добываемых смесей, их начальные составы и потенциальное содержание конденсата. Продукция скважин 141, 463 (пласт БУ81-2) состояла из смеси нефти и конденсата, скважины 143, 466, 467 и 475 исследовались при недопустимо большой депрессии на пласт, а при исследовании скважин 464 наблюдалось интенсивное гидратообразование в наземном оборудовании. Раздельных замеров добычи конденсата и воды при исследовании разведочных скважин не проводилось, что привело к увеличению содержания конденсата в добываемых смесях и погрешности определения всех других газоконденсатных параметров. Важное значение при исследовании низкодебитных скважин является режим и время ее работы, т.к. кратковременная их продувка, не позволяет получить качественных результатов, а также представительность отобранных проб [20, 21]. Разведочные скважины исследовались, как правило, после суточной продувки на режиме, а эксплуатационные – после трех суток. Тем не менее, погрешность была допущена, например, эксплуатационная скважина 231 даже при достаточном дебите, получен заниженный выход конденсата. На основании рассмотрения ряда факторов, влияющих на достоверность определения газоконденсатных параметров залежи, следует отметить, что по большинству исследованных скважин нельзя использовать полученную информацию из-за ее низкого качества. Из 17 исследованных скважин для обоснования начальной газоконденсатной характеристики залежи могут быть приняты данные, полученные по скважинам 115, 457, 225, 133, 155, 331 и скважине 463 интервал 2932-2936 м. Тем не менее и по ним отклонения от требований инструкции наблюдались по депрессии на пласт и скорости потока газа на забое. Кроме этого, по указанным семи скважинам не наблюдается закономерного изменения коэффициента усадки конденсата при снижении температуры сепарации при сопоставимых давлениях, что указывает на погрешности, допущенные при разгазировании пробоотборников и, как следствие, неверное определение дебита и выхода стабильного конденсата. Полученная жидкая фаза продукции скважин при скорости потока газа на забое от 2,1 до 4,9 м/с, разделялась на конденсат и воду. Содержание воды было очень высоким в добываемой смеси из скв.142, а в остальных значительно меньше и составляло от 0,29 до 1,50 м3/сут.

Выполненные раздельные замеры воды и конденсата залежи БУ81-2, позволили точнее оценить выход конденсата из добываемых смесей. Величи- ны выхода стабильного конденсата, в зависимости от условий сепарации, находятся в интервале 284404 см3/м3 и могут быть использованы для характеристики конденсатосодержания данной залежи. Однако следует отметить, что замеры выхода стабильного конденсата по другим скважинам отклоняются от общей закономерности (изобары) не более чем на 10%, что удовлетворяет точности метода исследования. По промысловым замерам плотность конденсата равна 793 кг/м3, что указывает на наличие примеси нефти в нем. Это подтверждено и РVТ-исследованиями, которыми установлено содержание нефти в пластовой смеси при пересчете на 1 м3 отсепарированного газа равной 49,7 г/м3. Составы пластовых систем по залежам месторождения определялись экспериментально на основе результатов промысловых исследований, данных разгазирования пробоотборников, анализов жидких и газовых фаз по действующей методике. Для расчетов процессов разработки и промысловой отработки добываемых смесей определены составы смесей с разбивкой углеводородов С5+ на фракции. После разгонки конденсатов каждой залежи на узкие фракции и определения их физико-химических свойств рассчитаны концентрации выделенных фракций и их свойства при средних температурах кипения. Комплекс исследований включал определение следующих показателей: плотность, показатель преломления, молекулярная масса, вязкость при разных температурах, фракционный состав, кислотность, содержание серы, смол, парафинов, испытание на медной пластинке, давление насыщенных паров, групповой углеводородный состав, по топливным фракциям определялся их выход. Наличие примесей нефти в ряде проб явилось основной причиной широкого диапазона изменения большинства показателей конденсатов: значительно увеличивались плотность, молекулярная масса, ухудшились вязкостные характеристики, температурные свойства, утяжелился фракционный состав.

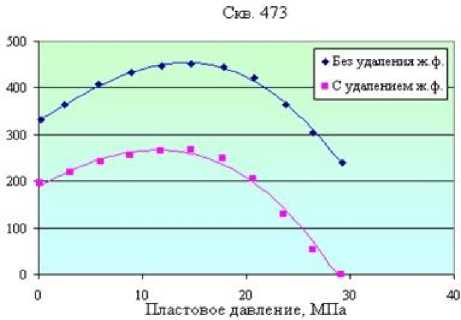

Рис. 1. Экспериментальные кривые пластовых потерь газоконденсатных смесей пласта БУ81-2

Пластовые потери конденсата при разработке газоконденсатных залежей месторождения определялись на PVT- установке по общепринятой методике. По некоторым смесям нерастворившийся остаток при начальном пластовом давлении вытесняли из ячейки-PVT и проводили эксперимент, как с чисто газоконденсатной системой. Результаты исследований приведены на рис. 1.

Так, выполненный необходимый комплекс исследований для оценки газоконденсатных параметров по залежам пластов БУ 8 1-2, показал что, необходимо проведение дополнительных промысловых и лабораторных исследований.

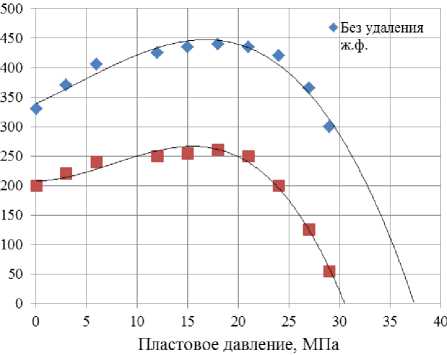

Испльзуя формулу (1) для прогноза содержания конденсата в пластовом газе, представляющую собой общее решение уравнения материального баланса, получили аналитические кривые пластовых потерь конденсата, изобаженные на рис. 2.

Рис. 2. Аналитические прогнозные кривые пластовых потерь конденсата залежи БУ81-2

Таким образом, выполненный комплекс специальных лабораторных исследований залежей Ен-Яхинского месторождения по изучению фазового поведения пластовых газоконденсатных систем с различным содержанием конденсата при контроле за разработкой, учитывающий влияния различных факторов на полученные результаты, позволяет с достаточной степенью точности проводить прогнозные расчеты. Все таки, как и всякая прогнозная зависимость, предложенный математический аппарат требует своего подтверждения по результатам фактических исследований скважин разрабатываемых месторождений.

Список литературы Прогнозирование бодычи конденсата в рамках контроля за разработкой газоконденсантых залежей

- Дубков И.Б., Краснов И.И., Минаков С.В., Ярославцев К.В. Анализ факторов, влияющих на эффективность методов ОПЗ пород-коллекторов тюменской свиты юрских отложений//Бурение и нефть. -2008. -№ 3. -С. 17-19

- Краснова Е.И. Оценка влияния нефти на конденсатоотдачу в условиях разработки нефтегазоконденсатных залежей//Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. -2013. -№ 1. -С. 57-60.

- Краснова Е.И., Грачев С.И., Мараков Д.А. Исследование многокомпонентных систем методом дифференциальной конденсации пластового газа//Академический журнал Западной Сибири. -2013. -Том 9, № 5 (48). -С. 103-104.

- Краснова Е.И., Грачев С.И. Прогнозирование конденсатоотдачи на установке PVT-соотношений при разработке залежей уренгойкого месторождения//В сб.: Проблемы геологии и освоения недр. Труды XVI Международного симпозиума. -Томск, 2012. -С. 97-98.

- Краснова Е.И. Влияние неравномерности разработки залежи на величину конденсатоотдачи//Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. -2012. -№ 5. -С. 36-39.

- Краснова Е.И. Влияние конденсационной воды на фазовые превращения углеводородов на всех этапах разработки//Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. -2012. -№ 6. -С. 44-47.

- Краснова Е.И., Грачев С.И. Оценка пластовых потерь конденсата при неравномерном вводе объектов в разработку//Геология, география и глобальная энергия. -2012. -№ 4 (47). -С. 16-19.

- Краснова Е.И. Влияния перетоков нефти на конденсатоотдачу в условиях разработки газонефтеконденсатных месторождений//Геология, география и глобальная энергия. -2012. -№ 4 (47). -С. 068-071.

- Краснов И.И., Островская Т.Д., Краснова Е.И., Грачев С.И., Матвеева М.В.Особенности прогнозирования конденсатоотдачи на оборудовании фирмы Chandler Engineering//Академический журнал Западной Сибири. -2012. -№ 6. -С. 64-65.

- Краснова Е.И. Методы экспериментальных исследований PVT-свойств газоконденсатных систем//Академический журнал Западной Сибири. -2012. -№ 4. -С. 9-10.

- Краснова Т.Л. Применение жидкостного барьера с целью ограничения прорыва верхнего газа и подошвенной воды в нефтяной пласт и увеличения предельного дебита//Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. -1997. -№ 6. -С. 27.

- Краснова Т.Л. Технико-экономическое обоснование гидродинамических способов ограничения притоков подошвенной воды и верхнего газа при разработке водонефтяных и нефтегазовых зон месторождений: Автореф. дисс. канд. техн. наук. -Тюмень, 1998.

- Краснова Т.Л. Контроль за конусообразованием при разработке нефтегазовых залежей с подошвенной водой//Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. -1997. -№ 4. -С. 38.

- Краснов И.И., Забоева М.И., Краснова Е.И., Винокурова Н.К. Совершенствование подходов к описанию термодинамических свойств пластовых флюидов для моделирования процессов разработки//Геология, география и глобальная энергия. -2007. -№ 4. -С. 71-73.

- Краснов И.И. Разработка технологии ограничения прорыва газа в скважины, эксплуатирующие нефтегазовые залежи: Автореф. дисс.. канд. техн. наук. -Тюмень, 1991.

- Краснов И.И., Михеева В.А., Матвеева М.В. Эспериментальные исследования фазового поведения многокомпонентных газоконденсатных систем//Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. -2006. -№ 2. -С. 21-26.

- Краснов И.И. Моделирование PVT-свойсτв углеводородных смесей при разработке газоконденсатных месторождений//Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. -2009. -№ 1. -С. 27-31.

- Краснов И.И. Совершенствование технологии ограничения прорыва верхнего газа в скважины, дренирующие нефтяной пласт//Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. -2002. -№ 4. -С. 17-19.

- Краснов И.И. Экспериментальные исследования свойств кремний содержащей гелеобразующей композиции на основе полиакриломида длы условий нефтегазовых месторождений Западной Сибири//Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. -2002. -№ 5. -С. 80-84.

- Краснова М.И., Краснова Т.Л. Методика мониторинга состояния регионального рынка нефтепродуктов по уровню развития конкуренции//Российское предпринимательство. -2014. -№ 14 (260). -С. 26-37.

- Руднева Л.Н., Краснова Т.Л., Елгин В.В. Основы экономической деятельности предприятий нефтяной и газовой промышленности//Учебник для студентов, изучающих экономику предприятий нефтяной и газовой промышленности. -Тюмень: ТюмГНГУ, 2008.