Прогнозирование извлечения конденсата при разработке нефтегазоконденсатных месторождений на режиме естественного истощения

Автор: Краснова Е.И., Томский И.С., Краснов И.И., Инякин В.В., Забоева М.И.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Природопользование

Статья в выпуске: 5 (54) т.10, 2014 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140221462

IDR: 140221462

Текст статьи Прогнозирование извлечения конденсата при разработке нефтегазоконденсатных месторождений на режиме естественного истощения

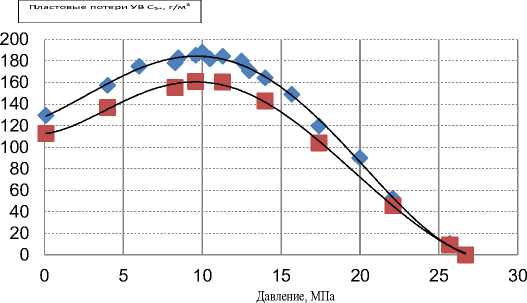

пластовых потерь конденсата, которые приведены на

Рис. 1. Прогнозные кривые пластовых потерь конденсата углеводородной системы Ханчейского нефтегазоконденсатного месторождения.

Нефтегазоконденсатные месторождения Западной Сибири является многопластовыми, вследствие этого требуют специального комплексного подхода при разработке залежей. Разработка таких месторождений обуславливается возможностью проявления ретроградной изотермической конденсации в процессе снижения пластового давления, предопределяющего потери насыщенного конденсата в залежи. Для эффективной разработки необходимо прогнозирование пластовых потерь конденсата в ходе разработки эксплуатационного объекта. Определяются потери конденсата по результатам экспериментальных исследований пластовой углеводородной системы на PVT- установках, без учета пористой среды [1, 3-5].

В результате полученных данных можно сделать вывод, что на начальной стадии разработки при проведении экспериментальных исследований газоконденсатной системы методом дифференциальной конденсации прогнозный коэффициент извлечения конденсата составил 0,59, а при контактно-дифференциальном методе прогнозный КИК – 0,51. Таким образом, при повышении пластовых потерь конденсата коэффициент извлечения снизился на 14,5%.

Прогноз пластовых потерь конденсата, выполненный без учета геолого-технических факторов на начальной стадии разработки месторождения, как правило, по различным причинам не выполняется. В этом случае прогнозирование параметров, а также расчеты баланса добычи конденсата проводятся на основании расчетных моделей [9, 10]. О.Ф. Худяковым разработан методический подход для определения суммарно добытого конденсата в условиях разработки газоконденсатных объектов на естественном режиме истоще-ниярассчитывается по формуле:

m m Дл” - 1

m o ”__ qpk _ у4 qpk q£дк qK■ пг n 2n-2m +1 £ [2n-(2i-3)]-[2n-(2i-1)]"

где qк.пгm - содержание конденсата в пластовом газе в конце m-го этапа;

qnк.пг - начальное содержание конденсата;

m- текущий этап снижения давления в залежи;

-

n - число этапов снижения давления;

-

qmрк — потери конденсата в конце m-го периода разработки.

от Р н до Р на n этапов с равными отборами газа a Qd o6 . Тогда

n vdo6 -£ qi a Qdo6 (5)

i - 1

Записывая выражение (4) в интегральной форме, получим:

Зн

V do6 - J q ( p ) d Qdo6 ( p ) (6)

p + dp

Объем конденсата, оставшегося в пласте в газовой фазе ( Vкг ф ), – это произведение количества газа,

В процессе разработки месторождения прогнозирование добычи конденсата усложняет расчетные мо-

оставшегося в пласте, на текущее содержание конденсата в пластовом газе, поэтому

V ф - I Q Cyx - г . - Qdo6 ( p ) - Qгвк ( p ) ] q ( p ) , (7)

где Q reK ( p ) – доля газа, оставшаяся в выпавшем

дели и вводит возможные коррективы в исходные данные. Методика корректного прогнозирования пласто-

в пласте конденсате.

вых потерь конденсата осуществляется на основе реальных данных, полученных при газоконденсатных исследованиях скважин. Такая оптимизационная задача была рассмотрена специалистами ООО «Газпром ВНИИгаз» С.А. Заночуевым и Д.Р. Крайном для условий Печорокожвинского месторождения, расположенного в Республике Коми. Пользуясь данной методикой,

Объем конденсата, выпавшего в пласте ( Vвып ), представляет собой пластовые его потери. Тогда

V в ып - q nom ( p ) , (8)

где

q nom ( p )

– зависимость пластовых потерь от

рассмотрим прогноз пластовых потерь конденсата при разработке Ханчейского месторождения по данным промысловых газоконденсатных исследований. При-

давления (стабильного конденсата), г/м3.

Запишем уравнение материального баланса конденсата (3) для случая снижения давления в пласте с Рн до Р :

меняя методику оптимизации управляющих параметров, проведено обоснование пластовых потерь углево-

дородов и выполнена корректировка прогнозирования добычи конденсата. Прогноз изменения количества

pн

V o - J q ( p ) dQd06 ( p ) + [ б сух . г . p + dp

-

Qdo6 ( p ) - Q rek ( p ) ] q ( p ) + q nom ( p )

конденсатав пластовом газе притекущем пластовом давленииопределяется по формуле:

Все расчеты проводятся относительно объема газа в залежи, например:

у = У_ + У o доб ост ,

Qдоб

Qдоб

где V доб – объем добытого конденсата;

Qcyx . г .

V ост

– объем выпавшего в залежи конденсата.

Объем конденсата, оставшегося в пласте, разделим на объем конденсата, находящегося в газовой фазе ( Vкгф ) и выпавшего при снижении давления в

Формула материального баланса в интегральной форме при переходе к относительным отборам газа имеет вид

залежи

( V вып ), то есть

p ..-_.. __ ..-_.

V o - J q ( p ) dQ do6 ( p ) + 1 - Q do6 ( p ) - О гвк ( p ) q ( p ) + q nom ( p ) p + dp *-

V o - Vdo6 + Vкгф + V Bbm (3)

Общий объем конденсата определяется как

V o - Q c^ * q 0 , (4)

где q о - начальное содержание конденсата в пластовом газе из расчета на 1 м3 «сухого» газа;

где Q cyx.г. — количество «сухого» газа в пласте, м3;

Q ( p) - относительное количество добытого газа;

q(p) - текущее содержание конденсата в пластовом газе;

q 0 - начальное содержание конденсата в пластовом газе, г/м3.

Объем добытого конденсата ( Vдоб ) представляет собой произведение объема добываемого газа и текущего содержания конденсата при снижении давления

Q гвк ( p ) – доля газа в выпавшемконденсате в залежи;

q nom ( p ) – пластовые потери.

Решая уравнение (11) относительно неизвестного текущего содержания конденсата в пластовом газе и получим формулу для прогнозирования:

Рн qо - J q(p)dQдоб(p) - qnom(p)

|

p + dp |

|

|

q ( p ) |

1 - Q Доб ( p ) - Q гвк ( p ) |

Основной задачей исследований для реализации вышеприведенного уравнения является поиск зависи- мостей Q Доб (p) , qnom (p) и Qгвк (p) от изменения текущего пластового давления в залежи. За критерий оптимальности принимается величина абсолютного или относительного расхождения фактических и полученных в результате решения задачи значений динамических функций.В данном случае поиск оптимизационного решения выполнен по следующей формуле:

J = 2 m(q P. i. - qp. T)2 ^ min, (13)

p ( i )

где q расч – расчетное (12) содержание конденса- тав пластовом газе;

a p ( i )

q факт –

фактическое содержание конденсата в пластовом газе. Искомыми величинами (или параметрами) управления для задачи восстановления газоконденсатной системы считаем коэффициенты в полиноминальном уравнении, описывающем пластовые потери конденсата. Опыт экспериментальных исследований показывает, что пластовые потери достаточно точно описываются полиномом третьей степени. Исходя из вышеназванных допущений, задача идентификации может быть определена для данного случая следующей системой уравнений:

J d [ E m ( q pC. - q pT ) 2 ]

d A д А

J d | 2 m , ( q p.'Ч - q pP.т ) 2 ]

< dB dB

д c a c

ApH; - Bp I + Cp^ + D = 0

нк нк нк где

q

p ( i )

расч

= q ( p ) =

pн qо- J q(p)qQgo6 (p)- (Ap3 + Bp2 + Cp+D) p+dp

(1 - Q go6 ( p ))

Оптимизационная задача была реализована с помощью линейного программирования. Результатом расчета явилась оптимизированная функция пластовых потерь конденсата, приведенная на рис. 2.

Рис. 2. Графическое изображение функции пластовых потерь конденсата для условий Ханчейского месторождения.

Так, предложенный метод специалистами ООО «Газпром ВНИИгаз» С.А. Заночуевым и Д.Р. Крайном, основанный на решении оптимизационной задачи, может быть использован для прогнозирования пластовых потерь конденсата на разных стадиях разработки месторождений.

Список литературы Прогнозирование извлечения конденсата при разработке нефтегазоконденсатных месторождений на режиме естественного истощения

- Ваганов Е.В., Краснова Е.И., Краснов И.И., Мараков Д.А., Зотова О.П. Изучение зависимости конденсатоотдачи от содержания конденсата в пластовом газе//Академический журнал Западной Сибири. -2014. -Том 10, № 1. -С. 118-119.

- Дубков И.Б., Краснов И.И., Минаков С.В., Ярославцев К.В. Анализ факторов, влияющих на эффективность методов ОПЗ пород-коллекторов тюменской свиты юрских отложений//Бурение и нефть. -2008. -№ 3. -С. 17-19.

- Левитина Е.Е. Влияние изменения режима отборов на темп снижения давления при пуске скважин в работу//Естественные и технические науки. -2010. -№ 1. -С. 185-187.

- Краснов И.И., Михеева В.А., Матвеева М.В. Эспериментальные исследования фазового поведения многокомпонентных газоконденсатных систем//Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. -2006. -№ 2. -С. 21-26.

- Краснова Е.И., Островская Т.Д., Краснов И.И., Радченко В.В. Геолого-технические факторы, влияющие на текущие значения коэффициента конденсатоотдачи//Академический журнал Западной Сибири. -2012. -№ 6. -С. 65-66.

- Краснова Е.И., Грачев С.И., Краснов И.И., Лапутина Е.С. Особенности прогнозирования РVТ-свойств в процессе разработки газоконденсатных залежей//Академический журнал Западной Сибири. -2013. -Том 9, № 1. -С. 58-60.

- Краснов И.И., Забоева М.И., Краснова Е.И., Винокурова Н.К. Совершенствование подходов к описанию термодинамических свойств пластовых флюидов для моделирования процессов разработки//Геология, география и глобальная энергия. -2007. -№ 4. -С. 71-73.

- Краснов И.И., Самуйлова Л.В., Сивков П.В., Зотова О.П. Особенности экспериментальных исследований многокомпонентных систем на PVT-установке Chandler Engineering//Академический журнал Западной Сибири. -2013. -Том 9, № 5 (48). -С. 104-105.

- Краснова Е.И. Влияние конденсационной воды на фазовые превращения углеводородов на всех этапах разработки//Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. -2012. -№ 6. -С. 44-47.

- Краснова Е.И. Оценка влияния нефти на конденсатоотдачу в условиях разработки нефтегазоконденсатных залежей//Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. -2013. -№ 1. -С. 57-60.

- Краснова Е.И. Влияние неравномерности разработки залежи на величину конденсатоотдачи//Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. -2012. -№ 5. -С. 36-39.