Прогнозирование продолжительности вегетационного периода у сортов яровых зерновых культур в условиях изменения климата

Автор: Новикова Л.Ю., Дюбин В.Н., Сеферова И.В., Лоскутов И.Г., Зуев Е.В.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Статья в выпуске: 5 т.47, 2012 года.

Бесплатный доступ

На основании многолетних наблюдений за образцами пшеницы, овса, сои на четырех контрастных по климатическим условиям опытных станциях Всероссийского НИИ растениеводства (ВИР) выявлены тенденции изменения агроклиматических факторов, продолжительности вегетационного периода у районированных сортов, а также лимитирующие факторы для каждого исследованного пункта. Определены температурные потребности сортов и их зависимость от других климатических факторов. Рассматриваются возможности двух методов — регрессионного анализа, в том числе в разностях, и метода эффективных температур. У районированных ранее сортов прогнозируется сокращение вегетационного периода с ростом температур. Метод последовательных разностей увеличивает точность регрессионного анализа и определения пороговых температур для сортов. Метод эффективных температур позволяет прогнозировать продолжительность межфазных периодов в различных географических условиях.

Прогнозирование, изменения климата, овес, пшеница, соя, регрессия в разностях, эффективные температуры

Короткий адрес: https://sciup.org/142133349

IDR: 142133349 | УДК: 633.1+633.34]:581.1:58.056:51-76

Текст научной статьи Прогнозирование продолжительности вегетационного периода у сортов яровых зерновых культур в условиях изменения климата

Глобальное потепление, начавшееся в 1970-х годах, а также изменение биоклиматического потенциала регионов требуют пересмотра зон возделывания культурных растений. Еще Н.И. Вавилов уделял особое внимание изучению климатических потребностей сортов, связывая их с условиями в центрах происхождения видов. На первое место среди параметров «экологического паспорта» сорта он ставил продолжительность периода вегетации и отдельных межфазных периодов (1).

Тренды агроклиматических характеристик локальны и различаются по регионам (2-4). В ближайшие 40 лет прогнозируется рост урожайности зерновых на 10-20 % в северной части европейской территории России и снижение на 6-26 % — в южной (2). Положительный экономический эффект может быть получен только при оптимизации сортовой и видовой структуры посевных площадей, внедрении сортов, способных более полно использовать увеличивающийся вегетационный период, — на севере и засухоустойчивых — на юге.

Для краткосрочных и среднесрочных прогнозов хозяйственно ценных признаков у возделываемых в определенной местности культур и сортов используется анализ временных рядов этих признаков (4-6), который активно развивается в современных экономических исследованиях (7, 8). Один из недостатков этого метода — наличие в многолетних наблюдениях агротехнического тренда (4-6), искажающего характер зависимости хозяйственно ценных признаков от агроклиматических параметров. Например, агротехника возделывания сои, которая применялась в Краснодарском крае с 2000-х годов, способствовала получению высоких урожаев при неблагоприятных климатических условиях (9). В подобных случаях для выделения собственно климатической составляющей в проявлении признака может быть использован регрессионный анализ отклонений от тренда (4-6), а также анализ в разностях (8).

Предположим, что величина хозяйственно ценного признака у в момент времени t ( yt ) определяется линейной зависимостью от климатиче-78

ской характеристики Kt с коэффициентом регрессии bK и yt линейно растет при совершенствовании применяемой агротехники со скоростью b :

yt = a + bKKt + bt .

Тогда анализ связи приростов переменных за год (разностей значений для соседних лет) дает возможность определить коэффициент регрессии bK исходных значений хозяйственно ценного признака и климатической характеристики:

А У = У, — У, —1 = Ь к ( K t - K t _J + b = Ь к A t K + b .

Анализ в разностях позволяет получить дополнительную информацию из синхронных наблюдений за несколькими объектами (так называемых «панельных данных») (8). Увеличение объема выборки приводит к более достоверным оценкам общих закономерностей процессов. При аппроксимации неклиматической тенденции полиномом 2-го порядка тренд убирается переходом к разностям разностей, то есть ко вторым разностям (8, 10).

Температура воздуха — основной фактор, влияющий на скорость роста и развития растений (4). В агроклиматологии потребность культур и сортов в тепле оценивается по сумме активных, эффективных, биологических, биоклиматических температур (4, 6, 11-13) с поправками на фото- и термопериодизм (4). Суммы среднесуточных температур за вегетацию и межфазные периоды установлены для культур с точностью до групп спелости (4). В агрометеорологической практике для прогнозирования дат наступления фенофаз используются суммы эффективных температур, представляющих собой разницу между фактической среднесуточной и характерной для соответствующего вида и межфазного периода пороговой температурой (6). Метод успешно применяется в районах избыточного и достаточного увлажнения (4, 12). В практических рекомендациях пороговые температуры вегетационного периода для пшеницы и овса составляют 5 ° С, для более южных культур (соя, кукуруза) — 10 ° С (4, 6). Однако для изученных на протяжении ряда лет сортов можно более точно определить пороговые значения температур и суммы эффективных температур (13, 14).

Нашей целью было выявление имеющихся тенденций в динамике продолжительности вегетационного периода у зерновых культур и влияющих на нее агроклиматических факторов, а также оценка возможности прогноза таких изменений посредством двух методов — регрессии, в том числе в последовательных разностях, и сумм эффективных температур.

Методика. Многолетние наблюдения за продолжительностью вегетационного периода у сортов овса (Боррус, Гамбо, Немчиновский 2, Горизонт, Краснодарский 73, Otter) и яровой пшеницы (Ленинградка, Московская 35, Кутулукская), используемых как стандарты при оценке коллекции Всероссийского НИИ растениеводства (ВИР), проводили на четырех станциях, расположенных в зонах с контрастными климатическими условиями: в Пушкинских лабораториях (г. Санкт-Петербург—Пушкин), бывшем (до 2008 года) Московском отделении ВИР (МО ВИР, пос. Михнево, Московская обл.), на Екатерининской опытной станции (ЕОС ВИР, пос. Екатеринино, Тамбовская обл.) и Кубанской опытной станции (КОС ВИР, пос. Ботаника, Краснодарский край). Температурные потребности в период всходы—цветение у 9 скороспелых образцов сои со слабой фотопериодической реакцией сравнивали в условиях Санкт-Петербурга (1999-2010 годы) и Краснодарского края (2004, 2005 годы). Для 5 образцов сои из этого набора в Пушкинских лабораториях дополнительно оценивали влияние сроков посева на продолжительность периода всходы—цветение и сумму накапливаемых температур (2004-2006 годы). Для оценки климатических факторов использовали данные ближайших метеостанций.

Линейные тренды в динамике климатических показателей и продолжительности вегетационного периода у сортов определяли методом регрессионного анализа. Для каждого пункта исследований методом регрессии с последовательным включением переменных в пакете StatSoft Statistica 6.0 строили зависимости продолжительности вегетации сортов овса и пшеницы от агроклиматических характеристик и выявляли климатические факторы, вносящие значительный вклад в формирование продолжительности вегетационного периода. Определяли регрессионные зависимости приростов хозяйственно ценных признаков за год от годовых приростов агроклиматических характеристик, то есть проводили анализ в первых разностях (8, 15). Обнаруженное в разностях сходство уравнений позволило создать объединенные уравнения для сортов овса и пшеницы в каждом из пунктов.

Для определения пороговых значений температуры, превышение которых способствует развитию сорта (коэффициент регрессии В ), и суммы эффективных температур выше пороговой (свободный член уравнения А ), которую сорт должен накопить для перехода к следующей фазе, строили линейные уравнения зависимости сумм среднесуточных температур в изучаемый (вегетационный или межфазный) период ( Т ) от его продолжительности ( L ) (13, 14):

^ T = A + BL , то есть ^ ( Г - В ) = A .

Задача параметризации сорта заключалась в поиске его наименее вариабельных характеристик. Положительный коэффициент А у всех исследованных сортов означает, что коэффициент вариации переменной Е Т меньше, чем коэффициент вариации переменной L (8). Метод наименьших квадратов, примененный для построения уравнений регрессии, заключается в выделении из дисперсии изучаемой переменной (в нашем случае это Е Т) изменчивости, вызванной другой переменной (в нашем случае L ), так что остаточная дисперсия изучаемой переменной (равная дисперсии сумм эффективных температур) минимальна. Таким образом, суммы эффективных температур варьируют по годам меньше, чем суммы температур за вегетацию. Эти зависимости также исследовали в разностях.

Оценивали влияние осадков за период изучения, даты посева и продолжительности светового дня на суммы среднесуточных и эффективных температур.

По построенным регрессионным моделям рассчитывали прогнозы динамики продолжительности вегетационного периода у овса и пшеницы в случае сохранения отмечаемой тенденции климатических изменений. На основе определенных в условиях Пушкинских лабораторий температурных потребностей образцов сои были построены прогнозы продолжительности периода всходы—созревание на Кубанской опытной станции и проведено их сравнение с реально регистрируемыми данными.

Принятый уровень значимости — 5 %.

Результаты. Во всех пунктах исследований отмечался рост летних температур, особенно в июле-августе, а также сумм активных и эффективных температур за периоды устойчивого перехода через 5, 10, 15 ° C. На КОС ВИР рост температур начался с 1990-х годов, до этого с 1960-х годов наблюдалось слабое похолодание. Суммы осадков уменьшились на терри-80

тории Пушкинских лабораторий, увеличились на ЕОС ВИР, не изменились в МО ВИР и КОС ВИР (табл. 1). В Пушкинских лабораториях более ранний переход температур через 5 и 10 ° С весной привел к увеличению продолжительности периода с температурами между 5 и 15 ° С, 10 и 15 ° С.

1. Оценка линейного тренда агроклиматических характеристик и продолжительности вегетации у исследованных сортов овса и пшеницы

Пункт исследования

П р и м е ч а н

ПЛ ВИР

МО ВИР

ЕОС ВИР

КОС ВИР

|

T эф.15 |

R 15 |

L 10-15 |

L 5-15 |

Культура |

Сорт (№ по каталогу ВИР) |

Период |

L |

Ь р1 |

Lр2 |

|

4 4а —21а 0 70а 0 70а Овес Боррус (к-11840) 1980-2011 -0,41 -0,44 4,4 2,1 0,70 0,70 Пшеница Ленинградка (к-47882) 1972-2006 -0,28 -0,37 0,45 Овес Гамбо (к-12362) 1982-2006 0,18 0,11 7,9а 0,1 -0,12 -0,26 Овес Немчиновский 2 (к-13562) 1983-2006 0,19 0,13 -0,43 Пшеница Московская 35 (к-48762) 1976-2006 0,04 0,06 82а 57а 0 00 0 03 Овес Горизонт (к-12113) 1981-2009 0,21 0,07 -0 20 ’ ’ ’ ’ Пшеница Кутулукская (к-54213) 1976-2009 -0,08 -0,04 ’ CQa п« по2 Овес Краснодарский 73 (к-11526) 1974-198 8 0,22 -0,06 п п1 8,9а 0,8 0,°6 О,43 Овес Otter (к-11868) 1988-1998 0,31 0,16 - 0,01 |

|||||||||

МО ВИР, ЕОС ВИР, КОС ВИР — соответственно Пушкинские лаборато- е. ПЛ

ВИР,

и

рии Всероссийского НИИ растениеводства (г. Санкт-Петербург—Пушкин), Московское отделение ВИР (Московская обл.), Екатерининская опытная станция ВИР (Тамбовская обл.) и Кубанская опытная станция ВИР (Краснодарский край). T эф.15 — сумма эффективных температур за период устойчивого перехода через 15 °С; R 15 — сумма осадков за период устойчивого перехода температур через 15 °С, мм; L 10-15 , L 5-15 — продолжительность периода между датами устойчивого перехода температур через 10 и 15 °С, 5 и

15 °С весной, сут; L — фактическая продолжительность вегетационного периода, сут; L р1 — расчетная продолжительность вегетационного периода по модели в исходных значениях, L р2 — расчетная скорость изменения продолжительности вегетационного периода по модели в разностях; а — значимые изменения.

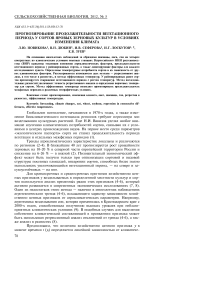

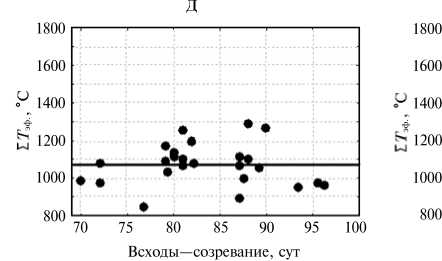

Рис. 1. Продолжительность вегетационного периода в разные годы у стандартных сортов овса Боррус (1) , пшеницы Ленинградка (2) , овса Гамбо (3) , овса Немчиновский 2 (4) , пшеницы Московская 35 (5) , овса Горизонт (6) , пшеницы Кутулукская (7) , овса Краснодарский 73 (8) и овса Otter (9) на четырех опытных станциях Всероссийского НИИ растениеводства (ВИР) : А — Пушкинские лаборатории (г. Санкт-Петербург—Пушкин), Б — Московское отделение ВИР (пос. Михнево, Московская обл.), В — Екатерининская опытная станция (пос. Екатеринино, Тамбовская обл.), Г — Кубанская опытная станция (пос. Ботаника, Краснодарский край).

Наиболее заметной тенденцией было уменьшение продолжительности вегетационного периода у овса сорта Боррус в условиях Пушкинских лабораторий (рис. 1, см. табл. 1), произошедшее за счет сокращения периода выметывание-созревание. При более ранних датах посева у этого сорта наблюдалось более раннее наступление фаз всходов, выметывания и созревания. У пшеницы сорта Ленинградка прослеживалась слабая тенденция к уменьшению периодов колошение-созревание и всходы—созре-вание. В МО ВИР продолжительность вегетационного периода у сортов-стандартов имела слабую тенденцию к увеличению. На ЕОС ВИР у овса сорта Горизонт при тех же датах всходов отмечено более позднее наступление выметывания и восковой спелости, увеличение продолжительности межфазных и вегетационного периодов. У пшеницы сорта Кутулукская продолжительность вегетационного периода заметно не менялась. На КОС ВИР у овса сорта Краснодарский 73 зафиксировано слабое увеличение продолжительности вегетационного периода в 1974-1988 годах, но эти наблюдения пришлись на годы похолодания, у сорта Otter в 1987-1998 годах выявили слабое удлинение периода вегетации за счет более ранних всходов.

Были построены регрессионные зависимости продолжительности вегетационного периода у стандартных сортов овса и пшеницы от климатических характеристик (15, 16). Обозначения переменных указаны в примечании к таблице 1; t — номер года от 1975; R2 — коэффициент детерминации уравнения:

ПЛ ВИР Боррус — L = 110,614 - 0,1012 T эф 15 , R2 = 0,65;

Ленинградка — L = 108,809 - 0,0832 T эф . 15 , R2 = 0,60;

МО ВИР Гамбо — L = 85,905 - 0,0362 T эф . 15 + 0,073 L 10-15 + 0,408t, R2 = 0,61; Немчиновский 2 — L = 87,215 - 0,0292 T )ф . 15 + 0,363t, R2 = 0,66; Московская 35 — L = 88,825 - 0,0602 T эф . 15 + 0,077 L 10-15 + 0,539t, R2 = 0,62;

ЕОС ВИР Горизонт — L = 84,512 - 0,0342 T )ф . 15 + 0,061R 15 , R2 = 0,66;

Кутулукская — L = 93,777 - 0,0272 T эф 15 + 0,031R 15 , R2 = 0,60;

КОС ВИР Краснодарский 73 — L = 100,791 - 0,0222 T )ф , 15 + 0,153 L 5-15 , R2 = 0,52; Otter — L = 79,484 + 0,364 L 5- i 5 , R2 = 0,56.

Наиболее значимым климатическим фактором был рост температур, а именно сумм температур выше 15 ° С. Существенное воздействие оказывали также суммы осадков за этот период и продолжительность весеннего периода с температурами от 5 до 15 ° С и от 10 до 15 ° С. В МО ВИР в уравнения с положительным коэффициентом вошел номер года, то есть имелось систематическое положительное неклиматическое (предположительно агротехническое) влияние на продолжительность вегетации. По значениям средней скорости изменений климатических характеристик были рассчитаны модельные скорости изменений продолжительности вегетационного периода L р1 (см. табл. 1). Для большинства рядов реальные тенденции оказались выше расчетных, возможно, за счет положительных агротехнических трендов в 2000-х годах.

Регрессия в первых разностях улучшила качество моделей практически для всех рядов, что также свидетельствует о наличии неклиматического тренда (10, 15, 16). Полученные в разностях уравнения для различных сортов и культур имели сходные спецификации и коэффициенты в каждом пункте, свободные члены уравнений были незначимыми. Это дало возможность создать обобщенные регрессионные модели (15):

ПЛ ВИР A L = 0,397 - 0,102А2 T эф . 15 , R2 = 0,68;

МО ВИР A L = 0,836 - 0,052А2 Т , ф . 15 + 0,145А L 10 _ 15 , R2 = 0,53;

ЕОС ВИР A L = 0,899 - 0,034А2 Т )ф , 15 + 0,014А R 15 , R2 = 0,58;

КОС ВИР А L = -0,851 + 0,242А L 5-15 - 0,013А2 T эф . 15 , R2 = 0,52.

По этим моделям без свободного члена уравнений был рассчитан прогноз климатически обусловленных изменений продолжительности вегетационного периода Lр2 (табл. 2). В частности, ожидается сокращение вегетационного периода из-за решающего значения роста температур по срав- нению с другими факторами, частично этот эффект может быть компенсирован увеличением количества осадков или более ранним посевом.

Для овса сортов Боррус, Горизонт, Краснодарский 73, Otter и пшеницы сорта Ленинградка определили суммы среднесуточных температур за вегетацию ( Е Т ), пороговые температуры и суммы эффективных температур ( Е Т э ф. ) (см. табл. 2). Суммы эффективных температур и пороговые температуры нашли с помощью уравнения регрессии, выражающего зависимость Е Т от продолжительности вегетации. Как и ожидалось, стандартное отклонение значений Е Т э ф. оказалось меньше, чем стандартное отклонение Е Т .

2. Продолжительность и температурные характеристики вегетационного периода у сортов овса и пшеницы, выращиваемых в разных условиях

|

Сорт (культура) |

Пункт исследования |

Продолжительность, сут |

Сумма среднесуточных температур, °С |

Пороговая температура, °С |

Сумма эффективных температур выше пороговой, °С |

|

Боррус (овес) Ленинградка |

ПЛ ВИР |

85,4±10,9 |

1408,2±100,5 |

7,2±1,2 |

805,0±66,6 |

|

(пшеница) |

ПЛ ВИР |

89,5±9,6 |

1485,0±88,5 |

8,7±1,5 |

726,3±37,6 |

|

Горизонт (овес) Краснодарский |

ЕОС ВИР |

84,0±7,5 |

1537,0±120,9 |

5,4±3,3 |

1072,0±120,6 |

|

73 (овес) |

КОС ВИР |

91,7±6,8 |

1551,0±79,4 |

7,3±2,6 |

884,9±62,0 |

|

Otter (овес) |

КОС ВИР |

86,9±6,4 |

1400,0±87,6 |

9,5±3,4 |

573,6±62,7 |

П р и м е ч е н и е. ПЛ ВИР, МО ВИР, ЕОС ВИР, КОС ВИР — соответственно Пушкинские лаборатории

Всероссийского НИИ растениеводства (г. Санкт-Петербург—Пушкин), Московское отделение ВИР (Московская обл.), Екатерининская опытная станция ВИР (Тамбовская обл.) и Кубанская опытная станция ВИР (Краснодарский край). Указаны средние значения и стандартные отклонения, для пороговой температуры — стандартная ошибка определения.

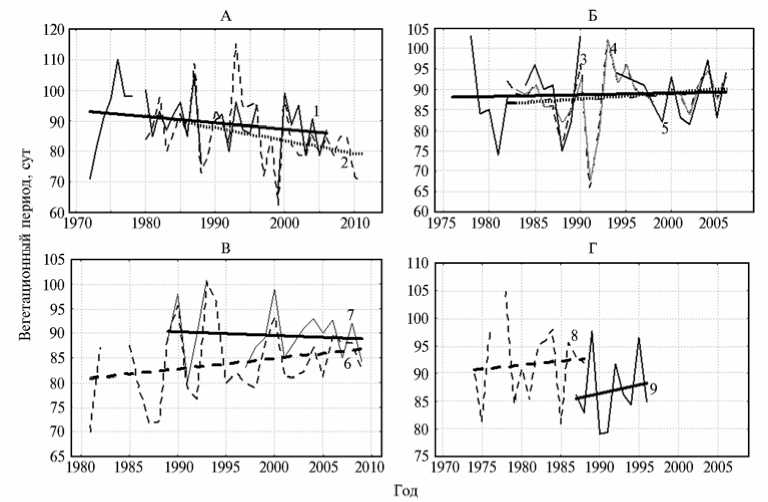

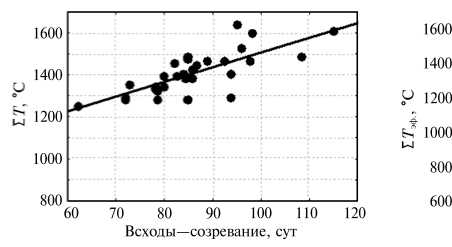

Сильная корреляция между суммами среднесуточных температур и продолжительностью вегетации наблюдалась только в условиях Пушкинских лабораторий ( r = 0,74 — сорт Боррус, r = 0,88 — сорт Ленинградка), самую слабую отмечали в условиях Екатерининской станции у овса сорта Горизонт ( r = 0,33). Выявлена связь Е Т и Е Т э ф. с другими факторами: у овса сорта Боррус — с датой посева (для Е Т э ф. r = 0,65), у сорта Горизонт — со средней суммой осадков за сутки вегетации (для Е Т э ф. r = 0,50). При увеличении среднесуточного количества осадков в период вегетации на 1 мм суммы эффективных температур увеличивались на 76 ° С (рис. 2). Эти результаты согласуются с данными, представленными в научной литературе (17, 18).

Различия в пороговых температурах между сортами были недостоверны, что позволило создать объединенное уравнение в первых разностях. Согласно ему, пороговая температура исследованной совокупности — 6 ° С, что примерно соответствует используемому в агрометеорологических прогнозах значению 5 ° С (4, 12). Зная скорость роста сумм эффективных температур выше 5 ° С в Пушкинских лабораториях (9,2 ° С/год) и на КОС ВИР (12,1 ° С/год) и определив потребность у ряда сортов, можно прогнозировать, какие из них будут способны более полно использовать температурный ресурс. Для ЕОС ВИР применение метода затруднено вследствие зависимости роста и развития растений от количества осадков.

На КОС ВИР для исследованных образцов сои в фазы посев— всходы и всходы—цветение (при их продолжительности в среднем короче на 5 и 8 сут) сумма температур была меньше соответственно на 36 и 117 ° С (различия достоверны), чем в Пушкинских лабораториях, сумма эффективных температур — на 2 и 12 ° С (различия не достоверны).

Достоверных трендов продолжительности вегетационного периода в Пушкине не отмечали. Регрессионный анализ показал, что основной кли-

A

Б

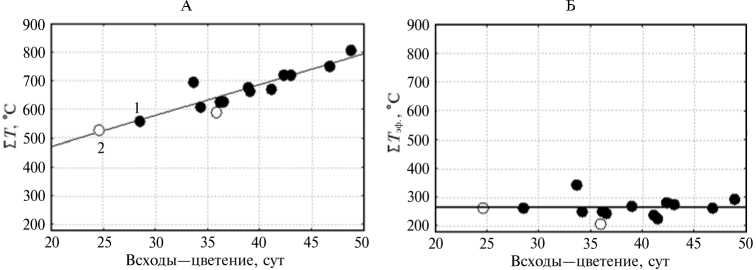

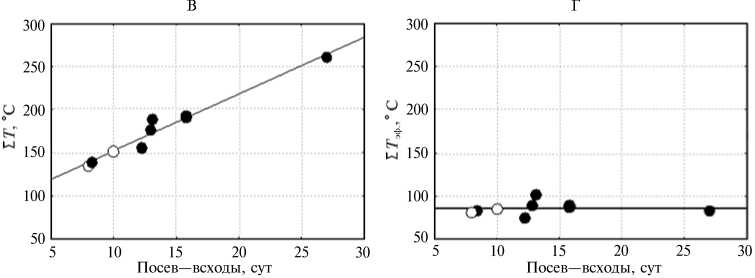

Рис. 2. Температурные характеристики вегетационного периода у сортов овса Боррус (A, Б, В; 1980-2011 годы, Пушкинские лаборатории ВИР, г. Санкт-Петербург—Пушкин) и Горизонт (Г, Д, Е; 1981-2009 годы, Екатерининская опытная станция ВИР, пос. Екатеринино, Тамбовская обл.) : A, Г — сумма среднесуточных температур за период всходы—созревание, Б, Д — сумма эффективных температур за период всходы—созревание, В — зависимость суммы эффективных температур от даты посева, Е — зависимость суммы эффективных температур от количества осадков за сутки вегетации.

матический фактор, определяющий продолжительность периода всходы— цветение, — сумма температур выше 15 ° С ( r = - 0,73, в первых разностях r = - 0,89), следовательно, этот фактор может быть использован для прогнозирования и при росте температур вероятно сокращение вегетационного периода.

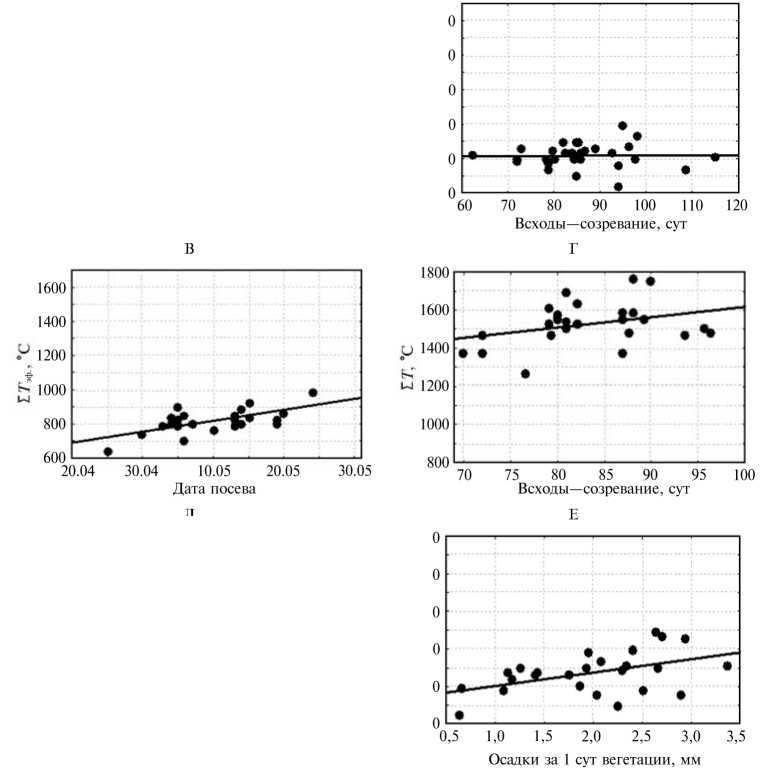

При определении пороговых температур и суммы эффективных температур для сортов сои в условиях Пушкинских лабораторий (табл. 3) за период всходы—цветение оказалось, что вариабельность сумм эффективных температур была ниже, чем сумм среднесуточных. Достоверных связей между суммами температур за этот период (и суммами эффективных температур) и условиями увлажнения или датой всходов обнаружить не удалось. Аналогичные результаты получены другими исследователями (19). В среднем для образцов пороговая температура в период всходы—цветение в Пушкинских лабораториях составляла 10,5 ° С (рис. 3, А), что согласуется с данными литературы (4), сумма эффективных температур выше 10,5 ° С — 264,5 ° С

(см. рис. 3, Б) ( T зсходы—цветение

= 264,5 + 10,5 L

всходы—цветение ,

R2 = 0,80).

-

3. Продолжительность и температурные характеристики периода всходы—цветение у образцов сои разного происхождения в условиях Пушкинских лабораторий Всероссийского НИИ растениеводства (ВИР) (г. Санкт-Петербург— Пушкин, 1999-2010 годы)

Рис. 3. Сумма среднесуточных (А, В) и эффективных (Б, Г) температур за период всходы— цветение (А, Б) и посев—всходы (В, Г) для исследованных образцов сои: 1 — Пушкинские лаборатории (г. Санкт-Петербург—Пушкин, А и Б — 1999-2010 годы, В и Г — 2004-2006 годы), 2 — Кубанская опытная станция (пос. Ботаника, Краснодарский край, 2004, 2005 годы)

Образец, сорт (№ по каталогу ВИР)

Происхождение

Продолжительность, сут

Сумма среднесуточных темпера-гур, °С

Пороговая температура, °С

Сумма эффективных температур выше пороговой, °С

1040-4-2 (к-5830)

Швеция

40±6

687,1±69,3

9,9±1,4

296,9±33,8

Окская (к-9959)

Россия

43±8

741,3±99,9

11,3±1,8

260,3±52,4

Светлая (к-9960)

Россия

38±5

661,5±47,1

6,6±2,4

406,8±37,1

Алтом (к-10043)

Россия

43±6

746,4±87,1

12,9±2,7

190,0±45,2

KG-20 (к-10539)

Канада

41±11

725,3±156,4

13,8±1,5

155,2±48,9

ПЭП 2 (к-10651)

Россия

37±4

632,8±47,0

8,6±2,6

314,7±33,9

ПЭП 18 (к-10655)

Россия

36±4

622,9±59,1

11,1±2,6

221,3±41,6

ПЭП 27 (к-10659)

Россия

39±5

654,7±64,1

11,0±1,4

230,3±32,2

ПЭП 28 (к-10660)

Россия

35±4

599,6±57,4

11,4±2,3

199,1±40,0

Среднее

39±6

674,6±76,4

10,5±1,7

264,5±31,0

П р и м е ч а н и е

Указаны средние значения

( X) и стандартные

отклонения ( S x ) (для пороговой темпе-

ратуры — стандартная ошибка определения S x )

Расчет дат цветения у сои на КОС ВИР в условиях 2004 и 2005 годов на основании средних сумм среднесуточных и эффективных температур в период всходы—цветение, определенных в Пушкине, показал, что ошибка по эффективным температурам составила от 1,5 до 6,0 сут для разных образцов, по суммам среднесуточных температур за период — от 2,5 до 9,0 сут, то есть расчет по суммам эффективных температур оказался точнее.

Для пяти образцов сои (1040-4-2, Окская, Светлая, ПЭП 27, ПЭП 28), изученных в Пушкинских лабораториях в 2004-2006 годах при варьировании сроков посева и на КОС ВИР в 2004-2005 годах, определили характеристики периода посев—всходы (см. рис. 3, В, Г). Образцы, посеянные на

2 нед раньше оптимального для местных условий срока, проходили период посев—всходы в среднем на 5 сут дольше, чем при оптимальном сроке. При дате посева на 2 нед позднее оптимальной в 2005 году период посев— всходы сокращался на 5 сут. На КОС ВИР и в Пушкине различия в продолжительности периодов посев-всходы при неодинаковых сроках посева и разных климатических условиях практически полностью (на 96 %) определялись временем, необходимым для накопления суммы эффективных температур ВЫШС- 6,6 ° С, равНой 86,2 ° С ( Т посев—всходы = 86,2 + 6,6 L посев—всходы , R2 = 0,96).

Следовательно, суммы эффективных температур для периодов по-сев—всходы и всходы—цветение у изученных образцов сои в условиях Санкт-Петербурга и Краснодарского края близки к постоянным.

Итак, за годы исследований во всех пунктах наблюдался рост летних температур. Суммы осадков уменьшались в условиях Пушкинских лабораторий, увеличивались на Екатерининской опытной станции (ЕОС), не изменялись в Московском отделении и на Кубанской опытной станции Всероссийского НИИ растениеводства (ВИР). В Пушкине возросла продолжительность периода с температурами от 10 до 15 ° С. Отмечено сокращение продолжительности вегетационного периода у зерновых в Пушкине и удлинение — на ЕОС ВИР. Прогнозируется уменьшение вегетационного периода у районированных ранее сортов яровых зерновых, связанное с ростом эффективных температур выше 15 ° С. В некоторых пунктах оно может быть компенсировано увеличением продолжительности периода с температурами от 5 до 15 ° С и от 10 до 15 ° С и ростом количества осадков. С 2000-х годов наблюдалось компенсирующее влияние агротехнических трендов. Метод последовательных разностей увеличивает точность регрессионного анализа при оценке климатической зависимости длины вегетационного периода и определении пороговых температур для сортов. Метод эффективных температур позволяет прогнозировать продолжительность межфазных периодов у сорта в различных географических условиях, но его использование ограничено при лимитировании вегетации дефицитом осадков.

Л И Т Е Р А Т У Р А

-

1. Вавилов Н.И. Мировые ресурсы сортов хлебных злаков, зерновых бобовых, льна и их использование в селекции. Опыт агроэкологического обозрения важнейших полевых культур. М.-Л., 1957.

-

2. Гордеев А.В., Клещенко А.Д., Черняков Б.А., Сиротенко О.Д., Темников В.Н., Усков И.Б., Романенков В.А., Рухович Д.И. Биоклиматиче-ский потенциал России: меры адаптации в условиях изменяющегося климата. М., 2008.

-

3. Сиротенко О.Д., Клещенко А.Д., Павлова В.Н., Абашина Е.В., Семендяев А.К. Мониторинг изменений климата и оценка последствий глобального потепления для сельского хозяйства. Агрофизика, 2011, 3: 31-39.

-

4. Мищенко З.А. Агроклиматология. Киев, 2009.

-

5. Николаев М.В. Современный климат и изменчивость урожаев. СПб, 1994.

-

6. Руководство по агрометеорологическим прогнозам. Т. 1. Зерновые культуры /Под ред. Е.С. Уланова, В.А. Моисейчик, А.Н. Полевой. Л., 1984.

-

7. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. Вып. 1-2. М., 1974.

-

8. Елисеева И.И., Курышева С.В., Костеева Т.В., Пантина И.В., Михайлов Б.А.. Нерадовская Ю.В., Штрое Г.Т., Барт л с К., Рыбкина Л.Р. Эконометрика /Под ред. И.И. Елисеевой. М., 2007.

-

9. Баранов В.Ф. Проблемы стабилизации продуктивности агроценозов сои в связи с глобальными изменениями климата. В сб. статей 2-й Межд. конф. по сое «Современные проблемы селекции и технологии возделывания сои». Краснодар, 2008: 253-256.

-

10. Сеферова И.В., Новикова Л.Ю., Некрасов А.Ю. Оценка реакции сои сорта Комсомолка на изменения климата в Краснодарском крае. Масличные культуры, 2011, вып. 1(146-147): 72-77.

-

11. Подольский А.С. Фенологический прогноз. М., 1974.

-

12. Шашко Д.И. Принципы агроклиматического районирования. Вопросы агроклиматического районирования СССР. М., 1958: 38-92.

-

13. Ш и г о л е в А.А. Руководство для составления фенологических прогнозов (озимая рожь, озимая пшеница, яровая пшеница, плодовые культуры, древесные растения лесных насаждений). Сельскохозяйственная метеорология: Метод. указ. М.-Л., 1951, вып. 15.

-

14. Бабушкин Л.Н. О некоторых способах определения температурных показателей скорости развития сельскохозяйственных культур (Ташкентская опытная станция АГМИ— Боз-су). Труды по сельскохозяйственной метеорологии, 1938, 25: 97-110.

-

15. Новикова Л.Ю., Дюбин В.Н., Лоскутов И.Г., Зуев Е.В., Сеферова И.В. Моделирование динамики хозяйственно ценных признаков сортов зерновых культур в условиях изменения климата. Агрофизика, 2011, 4: 1-9.

-

16. Новикова Л.Ю., Дюбин В.Н., Лоскутов И.Г., Зуев Е.В, Сеферова И.В. Прогноз динамики хозяйственно ценных признаков сортов зерновых культур в условиях изменения климата. Мат. Всерос. науч. конф. (с межд. участием) «Методы оценки сельскохозяйственных рисков и технологии смягчения последствий изменения климата в земледелии». СПб, 2011: 176-179.

-

17. Лоскутов И.Г. Овес ( Avena L.) Распространение, систематика, эволюция и селекционная ценность. СПб, 2007.

-

18. Родионова Н.А., Солдатов В.Н., Мережко В.Е., Ярош Н.П., Кобылян-ский В.Д. Культурная флора. Т. II, ч. 3. Овес /Под ред. В.Д. Кобылянского, В.Н. Солдатова. М., 1994.

-

19. Степанова В.М. Биоклиматология сои. Л., 1972.

-

1 ГНУ Всероссийский НИИ растениеводства Поступила в редакцию

им. Н.И. Вавилова Россельхозакадемии, 10 мая 2012 года

190000 г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 44, е-mail: l.novikova@vir.nw.ru , v.dyubin@vir.nw.ru , i.seferova@vir.nw.ru , e.zuev@vir.nw.ru ;

-

2 ФГБ0У ВПО Санкт-Петербургский

государственный университет,

199034 г. Санкт-Петербург, Университетская наб., 7-9,

PREDICTION OF VEGETATION PERIOD DURATION IN SPRING CEREAL CROPS VARIETIES IN THE CONDITIONS

OF CLIMATE CHANGES

L.Yu. Novikova1, V.N. Dyubin1, I.V. Seferova1, I.G. Loskutov1 , 2, E.V. Zuev1

S u m m a r y

On the ground of long-term observations for the wheat, oat and soya specimens on four experimental stations contrasting with respect to climate conditions (N.I. Vavilov Institute of Plant Industry — VIR) the authors revealed the tendencies towards changes of agroclimatic factors, vegetation period duration in cultivated varieties and also determined the limiting factors for each examined station. The temperature necessities of varieties and their dependence on o ther climatic factors were determined. The abilities of two methods are considered — a regression analysis and effective temperature method. In the varieties districted early the authors predict the shortening of vegetation period as temperature will rise. The method of sequential differences increases the accuracy of regression analysis and determination of threshold temperatures for varieties. The method of effective temperatures permits to predict the duration of interphase periods in different geographic conditions.

Научные собрания

IV ВСЕРОССИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ «ТРАНСГЕННЫЕ РАСТЕНИЯ: ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ, БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, ПРИМЕНЕНИЕ, БИОБЕЗОПАСНОСТЬ» и ГОДИЧНОЕ СОБРАНИЕ ОБЩЕСТВА ФИЗИОЛОГОВ РАСТЕНИЙ РОССИИ

(19-23 ноября 2012 года, г. Москва)

Тематика: генно-модифицированные растения как инструмент исследования фундаментальных проблем биологии; создание трансгенных рас тений; методы идентификации чужеродных генов; экспрессия и стабильности чужеродных генов в растении; трансгенные растения и окружающая среда; медико-биологические последствия использования трансгенных растений в питании; правовое регулирование в области создания трансгенных сортов растений и их коммерческого использования, биоэтика.

Информация: