Прогнозирование степени риска разрыва аневризмы брюшной аорты по данным компьютерной томографии

Автор: Тутова Д.З., Муслимов Р.Ш., Коков Л.С., Хамидова Л.Т., Михайлов И.П.

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 3 т.13, 2023 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Аневризма брюшной аорты - широко распространённое заболевание, которое, в части случаев, не имеет специфичной клинической картины, однако возможные осложнения при данной патологии характеризуются высокой летальностью. Своевременная и точная диагностика нестабильности и риска разрыва аорты может влиять на тактику лечения пациента и улучшить прогноз заболевания, в связи с чем вопрос оценки и интерпретации структурных изменений аорты по данным компьютерной томографии остаётся по-прежнему актуальным. Цель: усовершенствовать диагностику нестабильности аневризм брюшной аорты путём создания шкалы оценки степени риска разрыва аорты по данным компьютерной томографии. Материалы и методы. Ретроспективно изучены результаты компьютерной томографии, данные физикальной диагностики и историй болезни 179 пациентов с диагностированной аневризмой брюшной аорты, 46 из которых имели признаки свершившегося разрыва на момент поступления. По полученным данным были проведены стратификация выраженности структурных изменений аортальной стенки по данным компьютерной томографии и сопоставление предварительных результатов с тактикой лечения и исходом заболевания. Результаты. По данным компьютерно-томографического исследования, выполненного у 179 пациентов, было выявлено, что минимальным и достаточным комплексом показателей, позволяющим адекватно определить риск разрыва аневризмы брюшного отдела аорты, являются: размер аневризмы, признак гиперденсного «серпа», симптом драпирующей аорты, уплотнение парааортальной клетчатки и толщина пристеночных тромботических масс. С помощью полученных параметров возможно определить ближайший прогноз течения болезни и риски разрыва аневризмы. Прогностическая система представлена 4-балльной шкалой оценки параметров аневризмы. В зависимости от степени влияния каждого параметра, ему присваивают число баллов, соответствующих уровню прогностической значимости. Максимальное значение факторов риска - 17 баллов. Выводы. В результате проведённого исследования разработана шкала оценки степени риска разрыва аневризмы брюшной аорты по данным компьютерной томографии.

Аневризма брюшной аорты, риск разрыва, разрыв аневризмы, компьютерная томография, предикторы разрыва аневризмы аорты

Короткий адрес: https://sciup.org/143180687

IDR: 143180687 | УДК: 616.13.002.2-007.64-001.5:616-073.756.8 | DOI: 10.20340/vmi-rvz.2023.3.CLIN.1

Текст научной статьи Прогнозирование степени риска разрыва аневризмы брюшной аорты по данным компьютерной томографии

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ ORIGINAL ARTICLE УДК 616.13.002.2-007.64-001.5:616-073.756.8

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смертности во всем мире. Одной из форм сердечно-сосудистой патологии является аневризма брюшной аорты (АБА), которая представляет собой патологическое расширение аорты более 3 см. В основе развития данного заболевания преобладают дегенеративные изменения аорты, в первую очередь атеросклероз, что объясняет его широкую распространённость среди популяции в целом [1–4].

Важно отметить, что аневризма брюшной аорты чаще протекает бессимптомно или имеет неспецифические симптоматические проявления, что крайне затрудняет клиническую диагностику, однако данная патология имеет высокий риск развития неблагоприятных осложнений, таких как разрыв аорты [3–7]. Основными клиническими проявлениями при симптомных аневризмах являются боль в животе, боль в спине, болезненность при пальпации, чувство пульсации в животе [8–10]. Однако наличие описанных жалоб и их интенсивность является субъективным критерием и могут быть связаны с другой сопутствующей патологией.

Гемодинамически стабильные пациенты с симптом-ными аневризмами брюшной аорты без признаков разрыва составляют определённую хирургическую проблему в плане выбора тактики лечения и определения сроков хирургического вмешательства. Так, сторонники немедленного оперативного лечения утверждают, что клинические симптомы связаны с острым расширением аневризмы и её неминуемым разрывом, и этих пациентов следует оперировать в экстренном порядке в течение 24 часов после поступления. Также ряд сосудистых хирургов утверждает, что плановое хирургическое лечение, с полным объёмом предоперационной подготовки является лучшей тактикой лечения [11–15].

Важно отметить, что после планового оперативного лечения пациентов с аневризмой аорты, госпитальная летальность до 7 раз меньше, чем у пациентов, которым хирургическое вмешательство выполнялось экстренно (6,8 % и 47 % соответственно). Однако при развитии разрыва АБА, если оперативное лечение не было выполнено вовремя, летальность может достигать 90–95 % [5, 6, 16, 17].

Таким образом, своевременная и точная диагностика риска разрыва АБА является принципиально важным вопросом, решение которого может помочь выбрать оптимальную тактику лечения и существенно улучшить прогноз течения заболевания.

Цель исследования – усовершенствовать диагностику нестабильности аневризмы брюшной аорты путём создания шкалы оценки степени риска разрыва аорты по данным компьютерной томографии (КТ).

Материалы и методы

Выполнен ретроспективный комплексный анализ данных 179 пациентов с верифицированным диагнозом

«аневризма брюшного отдела аорты», поступивших в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.

Критерии включения пациентов в исследование: наличие аневризмы брюшной аорты в сочетании с болевым синдромом (симптомная аневризма).

Критерии исключения: проведённые операции на аорте и подвздошных артериях в анамнезе.

КТ-исследования были проведены на мультиcрезо-вых компьютерных томографах (64 среза) и включали бес-контрастную (нативную) и артериальную фазы сканирования. Контрастный препарат вводился с помощью автоматического инъектора со скоростью 4,0 мл в секунду в объёме 100 мл.

На основании полученных данных КТ и компьютернотомографической аортографии были изучены структурные изменения аортальной стенки, пристеночных тромботических масс и парааортальной клетчатки, которые могут указывать на нестабильность аортальной стенки, такие как [18–22]:

-

1. Симптом гиперденсного «серпа» – кровоизлияние в толщу пристеночного тромба, которое определяется при бесконтрастном КТ-исследовании в виде четкого участка повышенной плотности (40–70 едН), часто серповидной формы.

-

2. Симптом драпирующей аорты – потеря нормальной конфигурации аорты в виде широкого прилегания заднего контура аневризмы аорты к телам позвонков и одной или обеим поясничным мышцам.

-

3. Фиссурация пристеночных тромботических масс – линейные затеки контрастного препарата в толщу пристеночных тромботических масс. Данные изменения не визуализируются при бесконтрастном исследовании.

-

4. Локальный надрыв стенки аорты – локальное дивертикулярное выпячивание стенки аорты, чаще на фоне прерывистого кальциноза интимы.

-

5. Уплотнение (инфильтрация) парааортальной клетчатки.

При проведении исследований был отобран комплекс изучаемых показателей, которые были разделены на две группы.

К первой группе были отнесены показатели, определяющие характеристики аневризмы: размеры и конфигурация аневризмы, характер просвета аорты, кровоизлияние в пристеночный тромб (симптом гиперденсного «серпа»), наличие кальцинатов в тромбе, наличие и плотность пристеночных тромботических масс, фиссурация пристеночного тромба, локальный надрыв стенки аорты, симптом драпирующей аорты, сопутствующие аорто-кишечная и аорто-кавальная фистулы, отёк и инфильтрация парааортальной жировой клетчатки, забрюшинная и абдоминальная гематомы.

Ко второй группе отнесены показатели, полученные по результатам физикального обследования пациентов: наличие болевого симптома, коморбидные заболевания, артериальное давление (АД) и пульс на момент обращения в клинику, пол и возраст пациента.

В данном исследовании конфигурация аневризмы оценивалась по измерениям переднезаднего и билате- рального размеров: правильная конфигурация – переднезадний и боковой размеры соответствуют друг другу, неправильная конфигурация – имеется разница в показателях более чем на 10 мм.

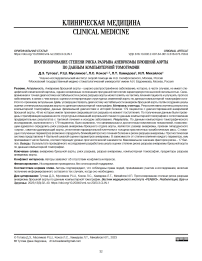

В зависимости от выраженности изменений признак драпирующей аорты был разделен на три степени (рис. 1):

-

0 ст. – сохраняется ретроаортальная жировая прослойка и равномерно округлая конфигурация аорты (рис. 1, а);

-

1 ст. – стенка аорты прилежит к переднему контуру позвонков, ретроаортальная жировая прослойка отсутствует, сохраняется равномерно округлая конфигурация аорты (рис. 1, б);

-

2 ст. – стенка аорты широко прилегает к переднему контуру позвонков, задняя стенка аорты уплощена, ре-троаортальная жировая прослойка отсутствует (рис. 1, в);

-

3 ст. – стенка аорты широко прилегает к переднему контуру позвонков и одной или обеих поясничных мышц, задняя стенка аорты уплощена, ретроаортальная жировая прослойка отсутствует (рис. 1, г).

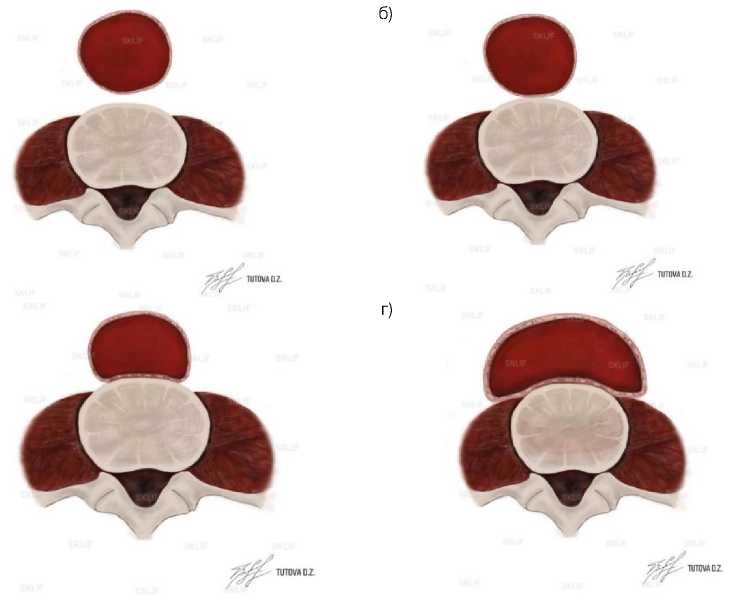

Также предложена стратификация признака гипер-денсного «серпа» на четыре степени выраженности (рис. 2):

-

0 ст. – отсутствие кровоизлияния в пристеночные тромботические массы (рис. 2, а);

-

1 ст. – кровоизлияние с распространением до 1/4 окружности аорты (рис. 2, б);

-

2 ст. – кровоизлияние с распространением от 1/4 до 2/4 окружности (рис. 2, в).

-

3 ст. – кровоизлияние с распространением от 2/4 до 3/4 окружности аорты (рис. 2, г);

-

4 ст. – кровоизлияние с распространением более 3/4 окружности аорты (рис. 2, д).

Результаты

Были изучены данные 179 пациентов с симптомной аневризмой брюшной аорты. У 44 (24,5 %) пациентов на момент проведения исследования определялись признаки состоявшегося разрыва (экстравазация контрастного препарата, наличие гематомы забрюшинной, парааор-тальной или абдоминальной). У 133 (75,5 %) пациентов не было признаков разрыва АБА по данным компьютерной томографии. Однако, у 11 (8,2 %) из 133 пациентов в период госпитального наблюдения развился разрыв аневризмы брюшной аорты (осложнение развилось от 1 до 10 дней с момента госпитализации: у 7 (67 %) из 11 пациентов разрыв АБА произошел в ближайшие три дня с момента поступления; у 4 (37 %) пациентов – от 4 до 10 дней с момента госпитализации.

В результате проведённых исследований выявлены прогностически значимые клинико-инструментальные факторы развития разрыва аневризмы брюшного отдела аорты.

Данные, полученные в ходе клинико-инструментальных исследований, и результаты их статистической обработки представлены в таблице 1.

а)

в)

Рисунок 1. Стратификация признака драпирующей аорты: а – признак драпирующей аорты не определяется; б – I степень выраженности признака драпирующей аорты; в – II степень выраженности признака драпирующей аорты; г – III степень выраженности признака драпирующей аорты

Figure 1. Stratification of the trait of the draping aorta: a – the trait of the draping aorta is not determined; b – I degree of severity of the trait of the draping aorta; c – II degree of severity of the trait of the draping aorta; d – III degree of severity of the trait of the draping aorta

а)

г)

Рисунок 2. Стратификация признака гиперденсного

«серпа»: а – признак гиперденсного «серпа» не определяется; б – I степень выра- женности признака гиперденсного «серпа»; в – II степень выраженности признака гиперденсного «серпа»; г – III степень выраженности признака гиперденсного «серпа»; д – IV степень выраженности признака гиперденсного «серпа»

Figure 2. Stratification of the sign of the hyperdense "sickle": a – the sign of the hyperdense "sickle" is not determined; b – I degree of severity of the sign of the hyperdense "sickle"; c – II degree of severity of the sign of the hyperdense "sickle"; d – III degree of severity of the sign of the hyperdense "sickle"; d – IV degree of severity the sign of a hyperdense "sickle"

Таблица 1. Прогностическая значимость клинических и инструментальных показателей

Table 1. Prognostic significance of clinical and instrumental indicators

|

Признак |

Характеристика признака |

Абсолютное значение признака |

p-value (однофакторный регрессионный анализ) |

p-value (многофакторный регрессионный анализ) |

|

Размер аневризмы |

до 5 см |

40 |

0,0000001 |

0,048* |

|

5–7 см |

67 |

|||

|

более 7 см |

72 |

|||

|

Конфигурация аневризмы |

правильная |

110 |

0,09 |

0,84 |

|

неправильная |

69 |

|||

|

Симптом гиперденсного «серпа» |

1 – нет |

107 |

0,0000000001 |

0,017* |

|

2 – до 1/4 |

12 |

|||

|

3 – до 2/4 |

21 |

|||

|

4 – до 3/4 |

15 |

|||

|

5 более 3/4 |

24 |

|||

|

Симптом драпирующей аорты |

1 – нет |

28 |

0,0000000001 |

0,045* |

|

2 – прилежит |

62 |

|||

|

3 – по контуру позвонка |

32 |

|||

|

4 – по контуру позвонка и мышц |

57 |

|||

|

Локальный надрыв стенки аорты |

1 – один из размеров до 3 мм |

9 |

0,025 |

0,056 |

|

2 – один из размеров до 6 мм |

3 |

|||

|

3 – один из размеров до более 6 мм |

8 |

|||

|

4 – нет |

159 |

|||

|

Фиссурация пристеночных тромботических масс |

нет |

162 |

0,1001 |

0,15 |

|

есть |

17 |

|||

|

Уплотнение парааортальной клетчатки |

нет |

106 |

0,00000001 |

0,0000000001* |

|

есть |

73 |

|||

|

Сопутствующая аортальная патология |

1 – нет |

154 |

0,15 |

– |

|

2 – ложная/мешотчатая аневризма/дивертикул |

21 |

|||

|

3 – локальный расслой |

1 |

|||

|

4 – интрамуральная гематома |

1 |

|||

|

5 – пенетрирующая бляшка |

2 |

|||

|

Кальцинаты в тромботических массах |

1 – нет |

144 |

0,95 |

|

|

2 - есть |

35 |

|||

|

Толщина пристеночных тромботических масс |

1 – до 10 мм |

54 |

0,0064 |

0,031* |

|

2 – 10–30 мм |

66 |

|||

|

3 – 30–50 мм |

47 |

|||

|

4 - более 50 мм |

12 |

|||

|

Расположение функционирующего просвета |

1 – центральный |

108 |

0,6 |

– |

|

2 – периферический |

71 |

|||

|

Размер подвздошных артерии |

1 – до 12 мм |

47 |

0,5 |

– |

|

2 – 12–30 мм |

104 |

|||

|

3 – 30–50 мм |

19 |

|||

|

4 - более 50 мм |

9 |

|||

|

Данные физикального обследования и анамнеза |

||||

|

Симптоматика |

1 – нет |

24 |

0,000033 |

0,09 |

|

2 - неспецифическая (слабость, одышка) |

20 |

|||

|

3 - абдоминальная |

72 |

|||

|

4 - люмбалгия |

18 |

|||

|

5 – пульсирующее образование в брюшной полости |

14 |

|||

|

6 – сочетание одного или нескольких пунктов |

20 |

|||

|

7 – не предъявляет по тяжести |

11 |

|||

|

Коморбидные состояния |

1 – ИБС, АГ 2ст (3ст 4 риск) |

48 |

0,56 |

– |

|

2 – ИБС, АГ 3ст (3ст 4 риск) |

53 |

|||

|

3 – 1 + сахарный диабет |

7 |

|||

|

4 – 2 + СД |

12 |

|||

|

5 – 1 + отягощенный фон (ОНКО, ОНМК, ХОБЛ, панкреонекроз, ожирение) и т.д. |

24 |

|||

|

6 – 2 + отягощенный фон |

35 |

|||

|

Давление на момент поступления |

1 – гипотония ниже 100/60 |

25 |

0,41 |

– |

|

2 – нормальное 100–140/60–85 |

119 |

|||

|

3 – гипертония 140–180/85–110 |

26 |

|||

|

4 – гипертонич криз более 180/110 |

9 |

|||

|

Пол пациента |

Мужской Женский |

136 43 |

0,87 |

– |

Примечание: АГ – артериальная гипертензия; СД – сахарный диабет; ИБС – ишемическая болезнь сердца; ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения; ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь лёгких.

Параметры измерения используемых показателей

Размер аневризмы – на аксиальных срезах КТ-исследования на уровне максимального расширения аорты измеряется переднезадний и боковой размеры аневризмы. В таблице учитывается показатель с большими значениями.

Конфигурация аневризмы: 1) правильная конфигурация – переднезадний и боковой размеры аневризмы равны друг другу; 2) неправильная конфигурация – имеется разница в показателях переднезаднего и бокового размеров более чем в 10 мм.

Симптом гиперденсого «серпа» – на аксиальных срезах КТ-исследования просвет аорты условно разделяется на четыре четверти, по которым оценивается распространённость гиперденсной серповидной зоны.

Симптом драпирующей аорты – оценивается степень прилегания заднего контура аневризмы аорты к передней стенке тела позвонка и поясничных мышц.

Локальный надрыв стенки аорты – определяется наличие локального выпячивания стенки аорты (чаще на фоне кальцинированной интимы) с измерением переднезаднего, краниокаудального и бокового размеров. В таблице учитывается максимальный показатель.

Фиссурация пристеночных тромботических масс – определяется наличие затёков контрастного вещества в толщу пристеночных тромботических масс при КТ-аортографии, не визуализирующиеся при нативном исследовании.

Уплотнение парааортальной клетчатки – определяется наличие тяжистого уплотнения прилежащей к аорте жировой клетчатки.

Сопутствующая аортальная патология – учитывается наличие такой аортальной патологии как мешотчатая аневризма, локальное расслоение, интрамуральная гематома, пенетрирующая атеросклеротическая бляшка.

Кальцинаты в толще пристеночных тромботических масс – определяется наличие гиперденсивных включений плотности кальция (от 100 едН) в толще пристеночных тромботических масс.

Плотность пристеночных тромботических масс – результат измерения плотности пристеночных тромботических масс в единицах Хаунсфилда при бесконтрастном КТ-исследовании. Далее при КТ-аортографии повторяется измерение на том же срезе для выявления изменений плотности при контрастном усилении.

Толщина пристеночных тромботических масс – максимальная толщина пристеночных тромботических масс.

Расположение функционирующего просвета: 1) центральное расположение: функционирующий просвет окружён пристеночными тромботическими массами по всему периметру; 2) периферическое расположение просвета: серповидная форма тромба, функционирующий просвет граничит непосредственно с аортальной стенкой.

Размеры подвздошных артерий – переднезадний и боковой размеры сосудов на уровне максимального расширения.

В результате проведения статистического анализа (с использованием однофакторного (пороговым значением отбора независимых переменных было значение p-value ≤ 0,1) и многофакторного регрессионного анализа Cox) было выявлено, что минимальным и достаточным комплексом показателей, позволяющим адекватно определить степень риска разрыва аневризмы брюшного отдела аорты по данным клинико-инструментального обследования пациента, являются: размер аневризмы, признак «серпа», синдром драпирующей аорты, уплотнение пара-аортальной клетчатки и наличие пристеночных тромботических масс. С помощью полученных параметров возможно определить ближайший прогноз течения болезни и степень риска разрыва аневризмы.

Кроме того, был использован мультимодальный подход, для чего оценка факторов производилась комплексно. Полученным значениям присваивают балльные оценки в зависимости от степени их прогностической значимости (табл. 2).

Прогностическая система представлена 4-балльной шкалой оценки параметров аневризмы. В зависимости от степени влияния каждого параметра ему присваивают соответствующее число баллов, приведённое в таблице. Для подсчёта количества баллов, соответствующих уровню влияния факторов риска, применяют следующую формулу:

^Ft

Fmax где показатель P - прогноз вероятности риска разрыва аневризмы брюшного отдела аорты; ^Ft - сумма балльной значимости каждого фактора, представленного в таблице; Fmax — максимальное значение факторов риска (может быть 17 баллов).

Таблица 2. Шкала оценки прогностически значимых параметров аневризмы

Table 2. Scale of evaluation of prognostically significant aneurysm parameters

|

Признак |

0 баллов |

1 балл |

2 балла |

3 балла |

4 балла |

|

Размер аневризмы |

до 5 см |

5–7 см |

более 7 см |

– |

– |

|

Признак «серпа» |

нет |

до 1/4 окружности |

до 2/4 окружности |

до 3/4 окружности |

более 3/4 окружности |

|

Драпировка |

нет |

– |

Прилежит к позвонку (отсутствует параор-тальная клетчатка) |

Повторяет контур позвонка |

Повторяет контур позвонка и поясничной мышцы |

|

Уплотнение клетчатки |

нет |

– |

– |

есть |

– |

|

Пристеночные тромботические массы |

– |

до 10 мм |

10–30 мм |

30–50 мм |

более 50 мм |

При прогнозировании учитывают значение области прогноза (варианты 1, 2, 3) для ожидаемого риска разрыва аневризмы брюшного отдела аорты, которые распределяются следующим образом:

-

– P от 0 до 24 % (вариант 1) – низкий риск разрыва*;

-

– P от 25 до 50 % (вариант 2) – умеренный риск разрыва*;

-

– P более 51 % (вариант 3) – высокий риск разрыва*.

*Риск разрыва в ближайшие дни с момента поступления (пик встречаемости разрыва в исследуемой группе приходился на 1–3 день с момента госпитализации (63 %); с 4 по 10 день госпитализации разрыв произошел у 37 % пациентов).

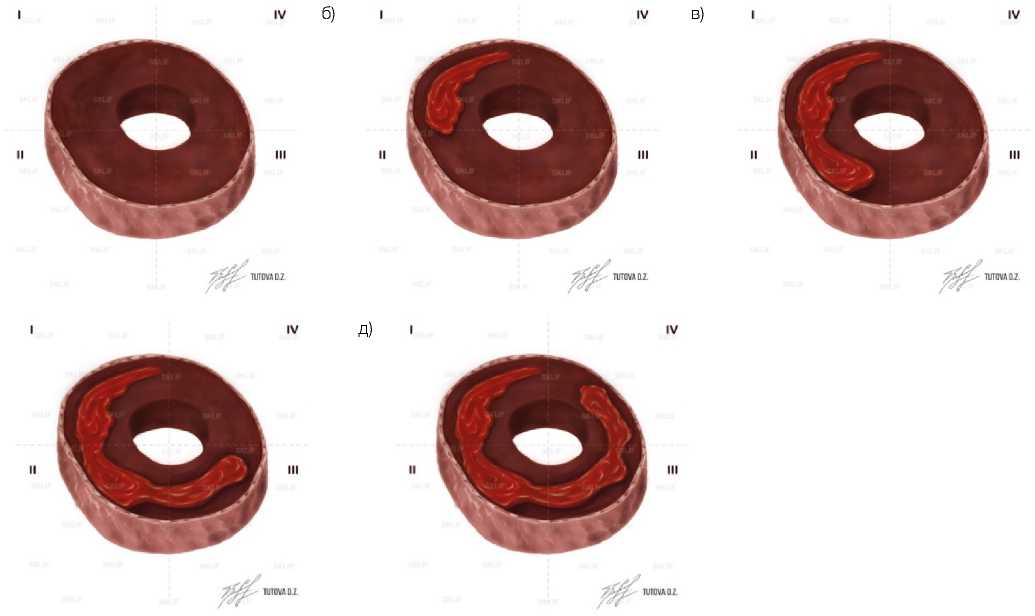

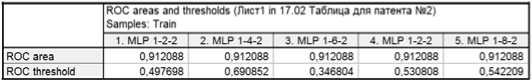

Визуальная оценка ROC-кривой и значение площади под кривой AUC, равное 91,2 %, указывают на отличное качество предложенной прогностической модели и высокий уровень диагностической точности (рис. 3).

Рисунок 3. Визуальная оценка ROC-кривой

Figure 3. Visual evaluation of the ROC curve

Обсуждение

Компьютерная томография является основным методом диагностики аневризмы аорты, так как позволяет получить комплексную информацию о поражении сосуда (форма, локализация, протяженность аневризмы, наличие тромбоза и кальциноза стенок, состояние соседних органов и т.д.). В настоящее время тактика диагностики и лечения пациентов с аневризмой брюшной аорты определя- ется национальными рекомендациями Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов [7], а также клиническими рекомендациями Европейского общества кардиологов [23, 24]. В данных документах достаточно подробно освещены различные аспекты тактики ведения пациентов, алгоритмы диагностики, медикаментозного и хирургического лечения пациентов с этой патологией. По данным указанных источников, основными показаниями к проведению операции является крупный размер аневризмы и наличие симптоматики. Однако не берутся в расчёт структурные изменения аортальной стенки, характер изменения тромботических масс и парааортальных тканей, которые могут расцениваться как признаки нестабильности аортальной стенки. Также необходимо учитывать тот факт, что аневризмы одинаковых размеров могут иметь разную степень риска разрыва на момент исследования.

В данной статье описаны наиболее значимые структурные изменения аорты и прилежащих тканей по данным компьютерной томографии, предложена стратификация признаков нестабильности аортальной стенки и выявлены их прогностически значимые сочетания. На основании полученных данных предложена шкала и разработана формула, позволяющая в процентном соотношении отобразить риск разрыва аневризмы: от 0 до 24 % – низкий риск разрыв, от 25 до 50 % – умеренный риск разрыва, более 51 % – высокий риск разрыва. Наличие высокого риска разрыва можно расценивать как показание к экстренному или срочному оперативному вмешательству, что позволит существенно улучшить прогноз течения заболевания. Достоинствами предложенного метода является возможность быстрого и точного определения степени риска разрыва уже на этапе приёмного отделения, а также удобство при оценке динамики развития болезни.

Выводы :

-

1. Метод компьютерной томографии делает возможным быструю и комплексную диагностику структурных изменений при аневризмах брюшной аорты, на основании которых была разработана шкала оценки степени риска разрыва аневризм.

-

2. Разработанная шкала даёт возможность определить степень риска разрыва аневризмы брюшной аорты уже на этапе приемного отделения и отслеживать динамику пациента.

-

3. Разработанная шкала даёт возможность определить степень риска разрыва аневризмы брюшной аорты вне зависимости от её размеров.

-

4. Высокий риск разрыва может расцениваться как показание к экстренному или срочному оперативному вмешательству.

Список литературы Прогнозирование степени риска разрыва аневризмы брюшной аорты по данным компьютерной томографии

- Покровский А.В. Клиническая ангиология. Практическое руководство. 2004. Том 2. 808 с. [Pokrovsky A.V. Clinical angiology. Practical guide. 2004. Volume 2. 808 p. (In Russ)].

- Национальные рекомендации по ведению пациентов с аневризмами брюшной аорты. Ангиология и сердечно-сосудистая хирургия. 2013;19(Прил.):72. [National guidelines for the management of patients with abdominal aortic aneurysms. Angiology and cardiovascular surgery. 2013;19(Adj.):72. (In Russ)].

- Прокоп М., Галански М. Спиральная и многослойная компьютерная томография. 2011. Том 1. 416 с. [Prokop M., Galansky M. Spiral and multilayer computed tomography. 2011. Volume 1. 416 p. (In Russ)]

- Коков Л.С. Лучевая диагностика болезней сердца и сосудов. 2011. 688 с. [Kokov L.S. Radiation diagnostics of heart and vascular diseases. 2011. 688 p. (In Russ)].

- Вишнякова М.В. Мультиспиральная компьютерная томография в диагностике осложненного течения аневризм аорты: дис. ... канд. мед. наук. Москва, 2013. 162 с. [Vishnyakova M.V. Multispiral computed tomography in the diagnosis of complicated aortic aneurysms: dis. ... candidate of medical Sciences. Moscow, 2013. 162 p. (In Russ)].

- Вишнякова М.В. Роль мультиспиральной компьютерной томографии в диагностике аневризм аорты, имеющих осложненное течение. Www.Rejr.Ru. 213;3(3):97. [Vishnyakova M.V. The role of multispiral computed tomography in the diagnosis of aortic aneurysms with a complicated course. Www.Rejr.Ru. 213;3(3):97. (In Russ)].

- Клинические рекомендации по ведению пациентов с аневризмами брюшной аорты, 2022. [Clinical guidelines for the management of patients with abdominal aortic aneurysms, 2022. (In Russ)] https://angiolsurgery.org/library/recommendations/2022/aneurysm/recommendation.pdf

- Cambria RA, Gloviczki P, Stanson AW, Cherry KJ Jr, Hallett JW Jr, Bower TC, et al. Symptomatic, nonruptured abdominal aortic aneurysms: are emergent operations necessary? Ann Vasc Surg. 1994;8:121-126.

- De Martino RR, Nolan BW, Goodney PP, Chang CK, Schanzer A, Cambria R, et al. Outcomes of symptomatic abdominal aortic aneurysm repair. J Vasc Surg. 2010;52:5-12.e1.

- Stokmans RA, Teijink JA, Cuypers PW, Riambau V, van Sambeek MR. No differences in perioperative outcome between symptomatic and asymptomatic AAAs after EVAR: an analysis from the ENGAGE Registry. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2012;43:667-73.

- Soden PA, Zettervall SL, Ultee KH, Darling JD, Buck DB, Hile CN, et al. Outcomes for symptomatic abdominal aortic aneurysms in the American College of surgeons national surgical quality improvement program. J Vasc Surg. 2016;64:297- 305.

- Christian-Alexander Behrendt, Art Sedrakyan, Thea Schwaneberg, Tilo Kölbel, Konstantinos Spanos, Eike Sebastian Debus, Henrik Christian Rieß. Impact of weekend treatment on short-term and longterm survival after urgent repair of ruptured aortic aneurysms in Germany. J Vasc Surg. 2019 Mar;69(3):792-799.

- Haug E.S., Romundstad P., Aadahl P. and Myhre H.O. Emergency Non-ruptured Abdominal Aortic Aneurysm. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2004;28: 612-618.

- Venita Chandra, Karen Trang, Whitt Virgin-Downey, Ken Tran, E. John Harris, Ronald L. Dalman, Jason T. Lee and Matthew W. Mell. Management and outcomes of symptomatic abdominal aortic aneurysms during the past 20 years. J Vasc Surg. 2017;66:1679-85.

- Matsushita M., Ikezawa T., Akihito Idetsu. Management of symptomatic abdominal aortic aneurysms following emergency computed tomography. Surgery Today. 2014; 44 (4):620-5. https://doi.org/10.1007/s00595-013-0512-x

- Schwartz S.A., Taljanovic M.S., Smyth S., et al. CT findings of rupture, impending rupture, and contained rupture of abdominal aortic aneurysms. AJRAm. J. Roentgenol. 2007;188(1):W57-62.

- Ховрин В.В. Рентгеновская и магнитно-резонансная томография аорты в диагностике, планировании и оценке результатов хирургического лечения: автореф. дис ... д-ра мед. наук. Москва, 2016. [Khovrin V.V. X-ray and magnetic resonance imaging of the aorta in the diagnosis, planning and evaluation of the results of surgical treatment: abstract. dis ... doctor of medical sciences. Moscow, 2016. (In Russ)].

- Pleumeekers H.J., Hoes A.W., van der Does E., et al. Aneurysms of the abdominal aorta in older Aneurysms of the abdominal aorta in older adults. The Rotterdam Study. Am. J. Epidemiol. 1995;142(12): 1291-1299.

- Singh K., Bonaa K.H., Jacobsen B.K., et al. Prevalence and risk factors for abdominal aortic aneurysms in a ence and risk factors for abdominal aortic aneurysms in a population-based study: the Troms0 Study. Am. J. Epidemiol. 2001;154(3):236-244.

- Ahmed MZ, Ling L, Ettles DF. Common and uncommon CT findings in rupture and impending rupture of abdominal aortic aneurysms. Clin Radiol. 2013 Sep;68(9):962-71. Epub 2013 Jun 28.

- Yuksekkaya R., Koner A.E., Celikyay F. Multidetector computed tomography angiography findings of chronic-contained thoracoabdominal aortic aneurysm rupture with severe thoracal vertebral body erosion. Case Rep. Radiol. 2013;2013:596517.

- Муслимов Р.Ш; Тутова Д.З. Возможности компьютерной томографии в выявлении признаков нестабильности аневризм брюшной аорты и предикторов их разрыва (обзор литературы). Диагностическая и интервенционная радиология. 2019;13/3:68-78. [Muslimov R.Sh; Tutova D.Z. Possibilities of computed tomography in detecting signs of instability of abdominal aortic aneurysms and predictors of their rupture (literature review). Diagnostic and interventional radiology. 2019;13/3:68-78. (In Russ)]. https://doi.org/10.25512/DIR.2019.13.3.08

- 2014 ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of aortic diseases. https://scardio.ru/content/Guidelines/Recom%20po%20aorte %207rkj 15.pdf

- Клинические рекомендации. Рекомендации по диагностике и лечению заболеваний аорты (2017). Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия. 2018;11(1):7-67. [Clinical recommendations. Recommendations for the diagnosis and treatment of aortic diseases (2017). Cardiology and cardiovascular surgery. 2018;11(1):7-67. (In Russ)].