Прогнозирование течения остеохондроза шейного отдела позвоночника

Автор: Скулович С.З., Чехонацкий А.А., Колесов В.Н., Чехонацкий И.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: История медицины, юбилейные даты

Статья в выпуске: 2 т.8, 2012 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время, несмотря на значительное количество работ, посвящённых проблеме остеохондроза шейного отдела позвоночника, практически отсутствуют исследования, направленные на анализ его течения. Нет корреляций между первоначальной экспертной оценкой случаев заболевания остеохондрозом шейного отдела позвоночника и дальнейшим течением патологического процесса. Цель исследования: разработать систему прогнозирования течения остеохондроза шейного отдела позвоночника с учётом влияния внешней среды, наследственности, условий жизни, психологического профиля личности больного. Материал и метод. Проанализирована динамика прогрессирования дегенеративно-дистрофических изменений в шейном отделе позвоночника у 236 больных. Результаты. Полученные данные показали, что вероятность перехода I стадии заболевания во II, III и IV не зависит от пола и возраста больного, вида трудовой деятельности, частых переохлаждений и стрессов. Вероятность быстрого прогрессирования остеохондроза шейного отдела позвоночника (переход I стадии заболевания в III и IV в течение ближайших пяти лет) в значительной мере ассоциирована с наследственной отягощённостью, проживанием в городе, наличием заболеваний эндокринной системы, синдрома неспецифической дисплазии соединительной ткани и низкими показателями качества жизни. Заключение. Предложенная система позволяет прогнозировать только морфологические изменения в позвоночнике, базирующиеся на лучевых методах верификации, и не учитывает динамику неврологической симптоматики.

Остеохондроз шейного отдела позвоночника, прогнозирование, течение

Короткий адрес: https://sciup.org/14917571

IDR: 14917571

Текст научной статьи Прогнозирование течения остеохондроза шейного отдела позвоночника

Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112.

Тел.: 8 (8452) 28-20-62, 8-960-358-19-44.

ния шейного остеохондроза обусловливают актуальность и необходимость настоящего исследования.

Цель исследования : р азработать систему п рогнозирование течения остеохондроза шейного отдела позвоночника с учётом влияния внешней среды, наследственности, условий жизни, психологического профиля личности больного.

Методы. Была проанализирована динамика прогрессирования дегенеративно-дистрофических изменений в шейном отделе позвоночника у 236 больных. Оценку стадийности заболевания осуществляли по наиболее распространённой классификации, в рамках которой выделяют четыре стадии болезни: I — внутридисковое перемещение пульпозного ядра, II — нестабильность в позвоночном сегменте, III — образование грыж межпозвонковых дисков, IV — вовлечение в патологический процесс остальных частей позвоночного сегмента [12].

Перед началом исследования у всех больных была диагностирована I с тадия з а болевания (вну-тридисковое перемещение пульпозного ядра). У пациентов мы выделяли три стадии течения заболевания: быстрое прогрессирование патологических изменений в позвоночнике, умеренное и стабильное течение болезни. К быстрому прогрессированию относились случаи, когда на фоне I стадии остеохондроза (смещение пульпозного ядра) в течение пяти лет развилась III и IV стадия болезни. К умеренной скорости прогрессирования относили случаи, когда в течение первых пяти лет болезни I стадия переходила во II. Стабильным считалось течение болезни, когда на протяжении пяти лет наблюдения выраженность патологических изменений сильно не менялась. Обработка данных проводилась с помощью пакета анализа Microsoft Office Excel 2007, Statistica 6.0. Осуществлялись корреляционный анализ, однофакторный дисперсионный анализ, программы 1D и 2D — элементарная статистика; программы 3D и 7D — вычисление t-критерия Стьюдента и F-критерия Фишера. Для анализа таблиц сопряженности непараметрических признаков использовался критерий χ2. Достоверность различий считали статистически значимой при ρ<0,05.

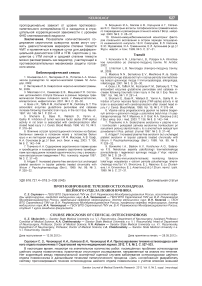

Результаты . Полученные данные показали, что с увеличением длительности заболевания количество больных с I стадией снижается, в то время как частота встречаемости II, III и IV стадий возрастает. Если перед началом наблюдения I стадия остеохондроза зарегистрирована в 100% наблюдений, то после десяти лет болезни она отмечена только у 46,2% больных. Как следует из результатов исследования, в течение первого года наблюдений I стадия остеохондроза в 23 (9,7%) случаях трансформировалась в III стадию заболевания, минуя II. За два года болезни I стадия остеохондроза у 13 (5,5%) больных перешла во II, а у 30 (12,7%) пациентов в III стадию заболевания. Перехода I стадии в IV за два года болезни не наблюдалось. К исходу третьего года наблюдения количество больных с I стадией уменьшилось на 24,1 %, в то время как со II стадией возросло до 14,8% и с IV стадией до 1,2%. Таким образом, можно говорить о том, что частое прогрессирование остеохондроза наиболее характерно для первых трёх лет болезни. После пяти лет болезни переход I стадии остеохондроза в более тяжёлые формы замедляется, а риск их развития не превышает 2,8% в год, в то время как в первые четыре года составляет 12,4%.

Важно отметить тот факт, что если в целом с увеличением длительности заболевания наблюдается рост тяжёлых форм остеохондроза по морфологическим критериям, то вероятность перехода I стадии во II, III и IV в ра з личные ср о ки за бо левани я носит ск о рее случайный, чем закономерный характер (рис. 1). Если после трёх лет болезни на фоне внутридиско-вого смещения пульпозного ядра нестабильность в позвоночном сегменте возникала у 11 (4,7%) пациентов, то грыжа межпозвонкового диска образовывалась у 30 (12,7%) наблюдаемых нами людей.

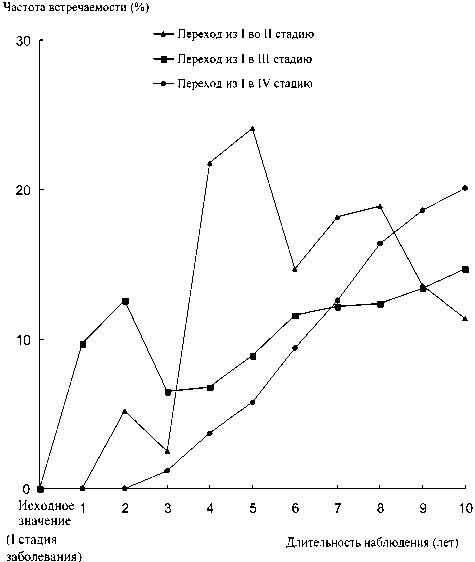

Суммируя изложенные данные, можно констатировать, что в целом у больных остеохондрозом шейного отдела позвоночника может наблюдаться быстрое прогрессирование патологических изменений в позвоночнике, умеренное и стабильное течение болезни. К быстрому прогрессированию мы относили те случаи, когда на фоне I стадии остеохондроза (смещение пульпозного ядра) в течение пяти лет развилась III и IV стадия болезни. К умеренной скорости прогрессирования относили те случаи, когда в течение первых пяти лет болезни I стадия переходила во II. Стабильным считалось течение болезни, когда на протяжении пяти лет наблюдения выраженность патологических изменений сильно не менялась.

Анализ полученных данных показал, что из 236 человек, находившихся под наблюдением, у 142 (60,2%) пациентов наблюдалось стабильное течение остеохондроза шейного отдела позвоночника, у 39 (16,5%) больных отмечалось быстрое и у 55 (23,3%) умеренное прогрессирование болезни (рис. 2).

В своём исследовании мы попытались установить факторы, наличие которых в той или иной мере способствует быстрому прогрессированию заболевания. В табл. 1 представлено распределение больных по полу и возрасту с учетом скорости прогрессирования патологического процесса в позвоночнике. Анализ полученных данных показал, что скорость прогрессирования патологических изменений в позвоночнике практически не зависит от пола.

При изучении влияния возраста больных остеохондрозом шейного отдела позвоночника на скорость прогрессирования заболевания отмечено, что более медленное течение болезни чаще встречается после 60 лет. Если у больных с быстрым и умеренным

Рис. 1. Влияние длительности заболевания на выраженность патологических изменений в позвоночнике у больных шейным остеохондрозом

Рис. 2. Распределение больных по скорости нарастания патологических изменений в позвоночнике с увеличением длительности заболевания

Таблица 1

Распределение больных остеохондрозом шейного отдела позвоночника по полу и возрасту с учётом скорости прогрессирования патологических изменений в позвоночнике

|

Течение остеохондроза |

Частота встречаемости (%) |

Возраст больных (лет) |

||

|

Мужчины |

Женщины |

Мужчины |

Женщины |

|

|

Отсутствие прогрессирования |

62,1 |

60,8 |

64,7±2,4* |

58,2±2,6* |

|

Умеренное прогрессирование |

21,8 |

22,3 |

46,1±3,0 |

45,5±2,9 |

|

Быстрое прогрессирование |

16,1 |

16,9 |

49,6±2,7 |

48,9±3,1 |

П р и м еч а н и е : * — достоверность различий между группами (р<0,05).

Таблица 2

Особенности медико-социального статуса больных остеохондрозом шейного отдела позвоночника с учетом скорости прогрессирования заболевания

|

Анализируемые показатели |

Частота встречаемости скорости прогрессирования заболевания (%) |

||

|

Стабильное течение |

Умеренное течение |

Быстрое течение |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Сельские жители |

55,6 |

30,6 |

13,8 |

|

Городские жители |

41,3* |

30,6 |

28,1* |

|

Умственный труд |

55,3 |

29,3 |

15,4 |

|

Физический труд |

54,9 |

27,9 |

17,2 |

|

Частые переохлаждения |

56,7 |

25,2 |

18,1 |

|

Психоэмоциональные стрессы |

52,8 |

32,5 |

14,7 |

|

Наследственная отягощенность |

43,6* |

32,8 |

23,6* |

|

Заболевания органов дыхания |

39,8* |

38,6* |

21,6* |

|

Заболевания органов пищеварения |

57,7 |

27,3 |

15,0 |

|

Заболевания эндокринной системы |

44,1* |

28,6 |

27,3* |

|

Заболевания сердечно-сосудистой системы |

57,8 |

25,3 |

16,9 |

|

Заболевания мочевыделительной системы |

53,3 |

28,9 |

17,8 |

|

Средние значения по всей группе обследованных |

61,4 |

22,1 |

16,4 |

П р и м еч а н и е : * — достоверность различий со средними значениями (р<0,05).

прогрессированием патологических изменений в позвоночнике средний возраст составил 46,4±2,6 года, то при стабильном течении 62,7±2,4 года (различия статистически значимы, р<0,05). Среди мужчин и женщин с различной скоростью прогрессирования заболевания возрастные показатели были сопоставимыми. При стабильном течении остеохондроза средний возраст у мужчин был равен 64,7±2,4 года, у женщин 58,2±2,6 года (различия статистически незначимы, р>0,05). При быстром прогрессировании заболевания средний возраст женщин составил 48,6±2,6 года, мужчин 49,9±3,1 года (р>0,05).

В ходе дальнейшего анализа полученных результатов установлено, в какой мере особенности медико-социального статуса больных остеохондрозом шейного отдела позвоночника связаны со скоростью прогрессирования заболевания (табл. 2).

Как следует из представленных данных, если в среднем среди сельских и городских жителей отсутствие прогрессирования заболевания отмечено в 61,4% случаев, умеренная динамика у 22,1% больных и быстрое прогрессирование у 16,5% обследованных, то среди сельских жителей эти показатели составили 55,6, 30,6 и 13,8% соответственно (различия статистически незначимы, р>0,05). Необходимо отметить, что случаи быстрого прогрессирования заболевания преобладали среди городских жителей.

Так, если средние значения быстрого прогрессирования остеохондроза у сельских жителей составили 13,8%, то у городских 28,1% (различия значимы, р<0,05).

У лиц, занимающихся физическим и умственным трудом, различий в скорости нарастания патологических изменений в шейном отделе позвоночника не обнаруживалось. На фоне частых переохлаждений и эмоциональных стрессов частота встречаемости быстрого, умеренного и стабильного течения болезни не имела статистически значимых различий. Однако при наличии наследственной отягощенности у больных остеохондрозом шейного отдела позвоночника значительно чаще наблюдалось его быстрое прогрессирование.

У пациентов с отягощенным генетическим анамнезом быстрые случаи прогрессирования заболевания регистрировались в 23,6% наблюдений, при средних значениях по всей группе обследованных — в 16,4% (различия статистически значимы, р<0,05). Важно отметить тот факт, что наличие хронической соматической патологии у больных остеохондрозом шейного отдела позвоночника также способствовало быстрому прогрессированию заболевания. На фоне заболеваний органов дыхания быстрое прогрессирование остеохондроза наблюдалось у 51 (21,6%) пациента, эндокринной системы у 64 (27,1%) обсле- дованных при средних значениях 16,4% (различия статистически значимы, р<0,05).

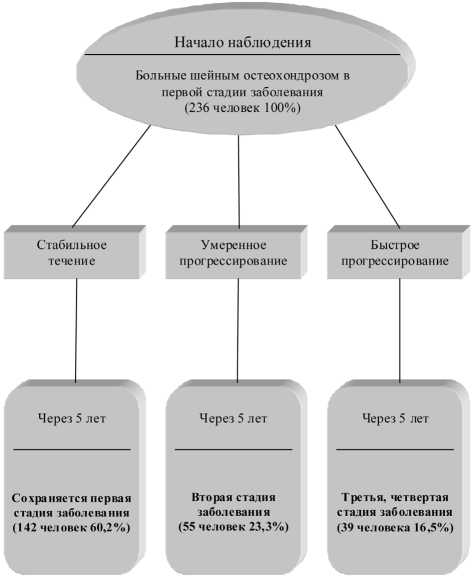

В ходе обследования больных остеохондрозом шейного отдела позвоночника различные фенотипические признаки СНДСТ были выявлены у 22 (9,3%) больных. При сопоставлении частоты встречаемости признаков СНДСТ у больных остеохондрозом шейного отдела позвоночника с быстрым и/или умеренным развитием болезни и отсутствием его прогрессирования были получены данные, представленные на рис. 3.

Рис. 3. Частота встречаемости признаков синдрома неспецифической дисплазии соединительной ткани у больных остеохондрозом шейного отдела позвоночника с учётом скорости его прогрессирования

Согласно результатам исследования, частота встречаемости СНДСТ у больных с быстрым прогрессированием остеохондроза шейного отдела позвоночника значительно выше, чем у лиц с незначительной динамикой патологических изменений в позвоночнике и её отсутствием за пять лет наблюдения. Если среди всех обследованных СНДСТ зарегистрирован в 22 (9,3%) наблюдениях, при отсутствии прогрессирования остеохондроза в 9 (6,3%), то при быстром прогрессировании — у 8 из 55 пациентов, что составило 14,5% (различия статистически значимы, р<0,05).

При более детальном анализе результатов исследования установлено, какие из признаков СНДСТ в наибольшей мере ассоциированы с быстрым прогрессированием патологических изменений в шейном отделе позвоночника.

Результаты исследования показали, что быстрое прогрессирование остеохондроза наиболее часто наблюдалось у больных с таким признаками СНДСТ, как долихоцефалия, воронкообразная деформация грудной клетки, гипермобильность суставов и повышенная растяжимость кожи. Воронкообразная грудь встречалась на фоне отсутствия прогрессирования заболевания у 19 (13,4%) больных, при быстром прогрессировании у 12 (21,8%).

При быстром прогрессировании заболевания повышенная подвижность суставов встречалась практически в два раза чаще, чем при медленном. Для быстрого прогрессирования остеохондроза характерным оказался и такой признак СНДСТ, как повышенная растяжимость кожи. У пациентов со стабильным течением остеохондроза данный синдром отмечен в 4,9% наблюдениях, при быстром прогрессировании в 12,7%.

Показатель «качество жизни» пациентов также имел прогностическое значение в оценке динамики течения болезни (табл. 3).

Обсуждение. Как следует из полученных данных, у больных с быстрым прогрессированием остеохондроза значения показателей качества жизни оказались значительно ниже, чем у пациентов с меньшей скоростью нарастания дегенеративных изменений в позвоночнике. При медленном развитии заболевания в течение первых пяти лет наблюдения исходный показатель физического функционирования составил 57,3±2,8 ед., при быстром развитии болезни 40,6±2,4 ед. (различия статистически значимы, р<0,05). Вместе с тем, уровень болевых ощущений и показатель ролевого физического функционирования не имели значимых различий при быстром и медленном прогрессировании заболевания.

Показатель общего состояния здоровья оказался связанным с особенностями течения остеохондроза. У лиц с высокими значениями этого показателя (45,6±1,9 ед.) преимущественным образом наблюдалось более медленное нарастание патологических изменений в шейном отделе позвоночника, при низких значениях (30,1±2,7 ед.) быстрое.

Таблица 3

Соотношение показателей качества жизни больных остеохондрозом шейного отдела позвоночника с динамикой течения заболевания в течение первых пяти лет наблюдения

|

Показатели качества жизни |

Исходные значения показателей с учётом данного течения заболевания |

||

|

Отсутствие прогрессирования (n=142) |

Умеренное прогрессирование (n=39) |

Быстрое прогрессирование (n=55) |

|

|

Физическое функционирование |

57,3±2,8 |

50,4±1,6 |

40,6±2,4* |

|

Ролевое физическое функционирование |

37,1±3,8 |

43,5±2,6 |

41,8±3,1 |

|

Болевые ощущения |

27,3±3,1 |

30,6±2,8 |

33,4±5,1 |

|

Общее состояние здоровья |

45,6±1,9 |

39,6±3,8 |

30,1±2,7* |

|

Жизнеспособность |

38,4±2,6 |

40,7±2,3 |

42,4±3,4 |

|

Социальное функционирование |

51,6±2,6 |

49,1±3,4 |

42,4±2,8* |

|

Ролевое эмоциональное функционирование |

61,3±3,4 |

58,6±3,1 |

43,8±2,6* |

|

Психическое здоровье |

56,6±2,1 |

53,6±2,7 |

51,6±3,2 |

П р и м еч а н и е : * — достоверность различий с медленным прогрессированием заболевания (р<0,05).

Показатель социального функционирования в группе больных с быстрым прогрессированием заболевания и отсутствием динамики развития имел значимые различия. При стабильном течении болезни его величина была равна 51,6±2,6 ед, при быстром 42,4±2,8 ед. (различия статистически значимы, р<0,05).

Аналогичная тенденция прослеживалась и со стороны ролевого эмоционального функционирования. В группе больных с быстрым прогрессированием остеохондроза он был на 17,5 ед. ниже, чем у пациентов со стабильным течением болезни.

Суммируя полученные данные, можно сделать заключение, что у больных остеохондрозом шейного отдела позвоночника с показателями «качества жизни» по шкалам физического, социального и ролевого эмоционального функционирования и общего состояния здоровья ниже 50 ед. имеется высокий риск быстрого нарастания патологических изменений в позвоночнике.

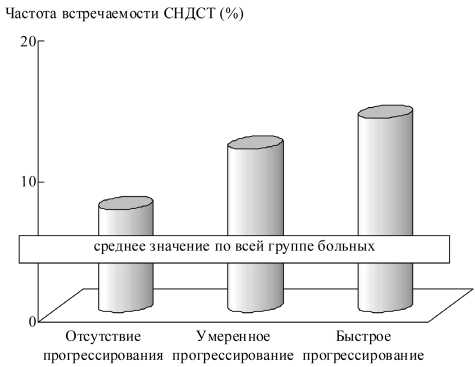

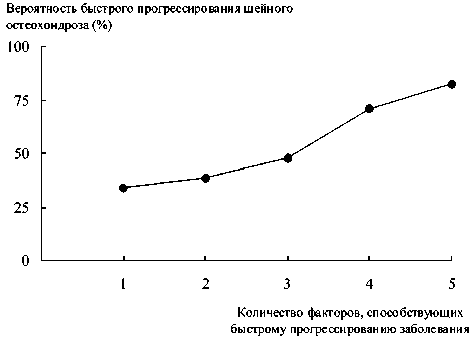

Важно отметить, что риск быстрого прогрессирования заболевания значительно возрастает при одновременном наличии нескольких из перечисленных факторов (рис. 4).

Среди факторов, оказывающих влияние на течение остеохондроза, учитывались следующие: проживание в городе, наследственная отягощенность, наличие хронических заболеваний органов дыхания и эндокринной патологии, синдрома недифференцированной дисплазии соединительной ткани и низких показателей качества жизни.

Рис. 4. Влияние совокупности неблагоприятных факторов на динамику течения остеохондроза шейного отдела позвоночника и вероятность его быстрого прогрессирования

Результаты исследования показали, что при наличии одного неблагоприятного фактора риск быстрого прогрессирования остеохондроза составляет 34,2%. Увеличение количества факторов до трех приводит к тому, что быстрое прогрессирование заболевания наблюдается в 48,2% случаев. При сочетании пяти факторов данный показатель увеличивается до 82,4%. Однако следует отметить и тот факт, что с возрастом риск быстрого прогрессирования остеохондроза снижается. Таким образом, при оценке суммарного риска быстрого развития дегенеративно-дистрофических изменений в позвоночнике у конкретного больного необходимо учитывать количество факторов, не только способствующих прогрессированию заболевания, но и снижающих риск развития патологических изменений.

Заключение. Предложенная система позволяет прогнозировать только морфологические изменения в позвоночнике, базирующиеся на лучевых методах верификации, и не учитывает динамику неврологической симптоматики.

При анализе динамики нарастания патологических изменений в шейном отделе позвоночника за десять лет наблюдения установлено, что вероятность перехода I стадии заболевания во II, III и IV не зависит от пола и возраста больного, вида трудовой деятельности, частых переохлаждений и стрессов. Вероятность быстрого прогрессирования остеохондроза шейного отдела позвоночника (переход I стадии заболевания в II I и IV в т ече н ие ближа й ших пяти лет) в значительной мере ассоциирована с наследственной отягощённостью, проживанием в городе, с наличием заболеваний эндокринной системы, синдрома неспецифической дисплазии соединительной ткани и с низкими показателями качества жизни.

Список литературы Прогнозирование течения остеохондроза шейного отдела позвоночника

- Алгунбаев Р. А., Каманин И. И. Современная концепция клинико-лучевой диагностики дистрофической патологии позвоночника//Вертеброневрология. 1998. № 1. С. 10 -13

- Сак Н. Н. Особенности и варианты строения межпозвоночных дисков человека//Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. 1999. № 1. C. 4 -85

- Intervertebral disc degeneration model and the rule of migration associated with chondrocytes in the nucleus pulposus in rat cervical disc/W. M. Wang, D. D. Jin, J. M. Lu, B. J. Wang//Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2007. Vol. 87, № 9. P. 622 -626

- Поворознюк В. В. Структурно-функциональный возраст опорно-двигательного аппарата//Пробл. старения и долголетия. 1994. Т. 1, № 1. С. 89 -94

- Kalichman L., Hunter D. J. The genetics of intervertebral disc degeneration. Associated genes//Joint Bone Spine. 2008. Vol. 75, № 4. P. 388 -396

- The pathophysiology of disc degeneration: a critical review/A. G. Hadjipavlou, M. N. Tzermiadianos, N. Bogduk, M. R. Zindrick//J. Bone Joint Surg. Br. 2008. Vol. 90, № 10. P. 1261 -1270

- Videman T., Levälahti E., Battié M. C. The effects of anthropometrics, lifting strength, and physical activities in disc degeneration//Spine. 2007. Vol. 32. P. 1406 -1413

- Демченко, А. В. Ранние дегенеративно-дистрофические поражения позвоночника у детей и подростков//Вер-тебрология -проблемы, поиски, решения: науч. конф. М., 1998. C. 98 -99

- Кадырова Л. А., Сак Н. Н., Сак А. К. Структурные предпосылки дегенерации межпозвонкового диска у молодых//Третья междунар. конф. вертеброневрологов. Казань, 1993. С. 59 -60

- An H. S., Masuda K., Inoue N. Intervertebral disc degeneration: biological and biomechanical factors//J. Orthop. Sci. 2006. Vol. 11, № 5. P. 541 -552

- Pathophysiology of the human intervertebral disc/A. Colombini, G. Lombardi, M. M. Corsi, G. Banf//Int. J. Biochem. Cell Biol. 2008. Vol. 40, № 5. P. 837 -842

- Попелянский Я. Ю. Шейный остеохондроз. М: Медицина, 1966. 284 с.