Прогнозирование течения раневого процесса при помощи интегральных гематологических индексов

Автор: Супильников Алексей Александрович, Лысов Николай Александрович, Шабалин Владимир Николаевич

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 3 (27), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье представлено исследование по прогнозированию течения раневого процесса при помощи интегральных гематологических индексов. Цель исследования состояла в изучении динамики интегральных гематологических индексов крыс на фоне раневого процесса для прогнозирования его исхода. Исследование проводили на 297 белых беспородных крысах-самцах массой 190-210 г, которые были разделены на 3 группы, по 99 крыс в каждой. Одна группа являлась контрольной, у второй группы крыс был смоделирован раневой процесс с натяжением брюшной стенки; у третьей группы животных - модель раневого процесса с применением трансплантата. В ходе опыта определяли следующие интегральные гематологические индексы: индекс Кребса; коэффициент Бредекка; лейкоцитарный индекс; индекс соотношения нейтрофилов и моноцитов; индекс соотношения лимфоцитов и моноцитов; индекс соотношения лимфоцитов и эозинофилов; коэффициент отношения альбуминов к глобулинам; оксипролиновый коэффициент. По результатам эксперимента установлено, что колебания значений интегральных гематологических индексов в динамике у крыс были в основном статистически и клинически значимыми. В связи с этим можно сделать вывод, что патофизиологические особенности реагирования крови в различных условиях функционирования организма (моделирование раневого процесса) играют решающую роль в неспецифических и специфических реакциях защиты организма, влияя на его резистентность и реактивность, и определяя, тем самым, течение и исход раневого процесса.

Моделирование раневого процесса, интегральные гематологические индексы, индекс кребса, коэффициент бредекка, лейкоцитарный индекс, индекс соотношения нейтрофилов и моноцитов, индекс соотношения лимфоцитов и моноцитов, индекс соотношения лимфоцитов и эозинофилов, коэффициент отношения альбуминов к глобулинам, оксипролиновый коэффициент

Короткий адрес: https://sciup.org/14344296

IDR: 14344296 | УДК: 616-092

Текст научной статьи Прогнозирование течения раневого процесса при помощи интегральных гематологических индексов

Раневой процесс является наиболее распространенным типовым патофизиологическим процессом, сочетающим в себе глубокие физико-химические изменения в органах и тканях с выраженными клиническими проявлениями. Течение и направленность раневого процесса является отражением системных морфофизиологических процессов, протекающих в организме. В целом организм можно рассматривать как две совокупные системы – клеточную и жидкостную, объединенные биохимическими процессами. Сейчас существует огромное количество биохимических и биофизических методик, отражающих состояние гомеостаза, но в то же время перегружающих процесс клинической диагностики течения физиологических процессов [1, 2, 3, 4, 6]. Отчасти с этим связано отсутствие единства лечебнодиагностической тактики, а также отсутствие разработанных универсальных походов к прогнозированию течения и исходов раневого процесса. Результаты исследований должны быть систематизированы и структурированы с наименьшими потерями времени и трудозатратами. Таким образом, в настоящее время один из самых актуальных вопросов современной хирургии является прогнозирование раневого процесса, возможных осложнений и выбор лучшей тактики лечения.

Одно из центральных мест в прогнозировании послеооперационного периода занимают морфологические и биохимические показатели крови, но комплексная оценка интегральных гематологических индексов более информативна, чем изучение простой гемограммы, так как позволяет оценить развитие, течение, тяжесть воспалительного процесса и эндогенной интоксикации.

В связи с вышесказанным цель нашего исследования состояла в изучении динамики интегральных гематологических индексов крыс на фоне раневого процесса для прогнозирования его исхода.

Для реализации поставленной цели предстояло решить следующие задачи: провести анализ динамики интегральных гематологических индексов крыс на фоне раневого процесса.

Материал и методы. Для изучения динамики и расчета интегральных гематологических индексов проводили исследование изменения морфологических и биохимических показателей состава крови 297 белых беспородных крыс-самцов массой 190–210 г при моделировании раневого процесса на передней брюшной стенки. Животных содержали в стандартных условиях вивария при свободном доступе к воде и пище. Они были разделены на 3 группы, по 99 крыс в каждой. Одна группа являлась контрольной, у второй группы крыс был смоделирован раневой процесс с натяжением брюшной стенки (Основная 1); у третьей группы животных – модель раневого процесса с применением трансплантата (Основная 2) [5].

Контрольную группу эксперимента составили крысы, которым под эфирным наркозом по средней линии живота рассекали кожу, подкожную клетчатку и апоневроз белой линии живота длиной 4 см. После чего апоневроз, клетчатку и кожу ушивали край в край узловыми швами нитью Prolene 3/0.

У вторая группы животных (Основная 1) для создания модели натяжения тканей передней брюшной стенки была применена следующая методика: под эфирным наркозом по средней линии живота разрезом длиной 4 см рассекали кожу, подкожную клетчатку и апоневроз белой линии живота. После отделения кожи от апоневроза его края сшивали продольно путем создания дубликатуры на ширину, равную 10 мм. Апоневроз фиксировали двумя рядами швов нитями Prolene 3/0 (первый П-образный, второй – простой узловой).

В третьей группе животных (Основная 2) создавали модель изменения течения раневого процесса с помощью аллогенного трансплантата. Животным под эфирным наркозом также была выполнена лапаротомия, но ушивая апоневроз «край в край» узловыми швами нитью Prolene 3/0, в рану поверх сшитого апоневроза помещали пластинку стерильного наноком-позитного материала (сертификат соответствия Госстандарта России № РОССRU.ИМ22.В00827, регистрационное удостоверение № ФС 01263011/3308-06 от 05.07.2006 г. на медицинское изделие «Материал «ЛитАр») размерами 10×5 мм, толщиной 1 мм.

Кровь у животных забирали перед операцией и затем на 1, 3, 5, 7, 14 и 21 сутки опыта из хвоста, путем резекции. В крови определяли: количество лейкоцитов и лейкоцитарную формулу. Подсчет клеток лейкограммы проводили в окрашенных по Романовскому – Гимзе мазках крови.

В сыворотке крови определяли содержание общего белка, содержание альбуминов и фракции глобулинов, свободный и белковосвязанный оксипролин.

Общий белок крови определяли методом Козлова А.В., Слепышовой В.В. Содержание альбуминов и фракций глобулинов определяли рефрактометрически. Свободный и белковосвязанный оксипролин определяли по методу Кузнецовой Т.П. [5].

На основании полученных данных нами бы л и определены след у ющие интегральные гематологические показатели:

-

• Индекс Кребса (отношение нейтрофилов к лимфоцитам);

-

• коэффициент Бредекка;

-

• лейкоцитарный индекс;

-

• индекс соотношения нейтрофилов и моноцитов;

-

• индекс соотношения лимфоцитов и моноцитов;

-

• индекс соотношения лимфоцитов и эозинофилов;

-

• коэффициент отношения альбуминов к глоб у линам;

-

• оксипролиновый коэффициент [5].

Статистическая обработка полученных данных была проведена с помощью ст а ндартного пакета программ «Statistica 6» в операционной сред е Windows.

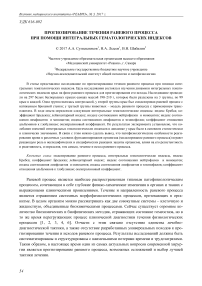

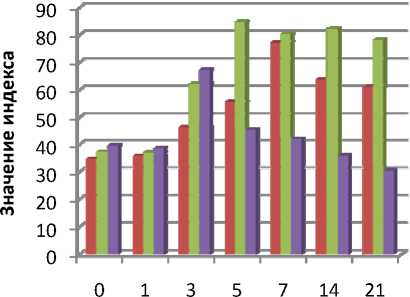

Результаты исследования. Динамика коэффициента Кребса (отношения нейтрофилов к лимфоцитам) у крыс, отражающего соотношение клеток неспецифической и специфической защиты, в ходе эксперимента представлена на рису н ке 1.

Рис. 1. Динамика коэффициента Кребса у крыс при моделировании раневого процесса

Коэффициент отношения нейтрофилов к лимфоцитам имел общую тенденцию к снижению на протяжении эксперимента, но в то же время в контрольно й группе животных и в группе Основная 1 на протяжении всего опыта практически не имел статистически значимых различий. При этом в группе Основная 2 начиная с 3 суток опыта был достоверно ниже, чем в контроле: на 3 сутки на 17,9 %, на 5 с у тки – на 25,5 %, на 7 сутки – на 23,4 % и на 14 сутки – на 17,8 %.

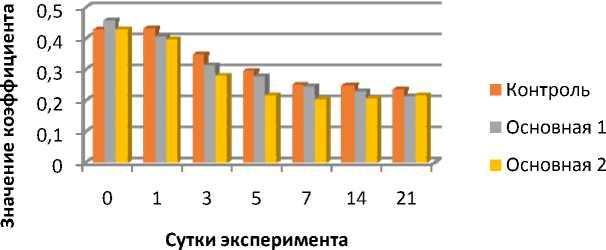

Динамика изменения коэффициента Бредекка у крыс в ходе эксперимента, отражающего соотношение лимфоцитов к палочкоядерным нейтрофилам, представлена на рисунке 2.

Коэффициент Бредекка у животных контрольной группы крыс и крыс группы Основная 1 на протяжении всего опыта практически не различался, за исключени е м 1 суток после операции (у животных с натяжением брюшной стенки больше, чем в конт р оле на 22,2 %). При этом у крыс с применением трансплантата на 1 сутки опыта коэффициент был бо л ьше, чем в контрольной группе, на 16,9 %, а на 21 сутки – меньше на 19,2 %.

Динамика лейкоцитарного индекса, представляющего собой отношение лимфоцитов ко всем нейтрофилам, в ходе эксперимента представлена на рисунке 3.

■ Контроль

■ Основная 1

■ Основная 2

Рис. 2. Динамика коэффициента Бредекка у крыс при моделировании раневого процесса

Рис. 3. Динамика лейкоцитарного индекса в эксперименте у крыс

Лейкоцитарный индекс, отражающий взаимоотношение гуморального и клеточного звеньев иммунной системы, имел тенденцию к неуклонному к росту в течение э к сперимента. Для животных контрольной группы и крыс с на т яжением брюшной стенки на п р отяжении эксперимента он был практически на одном уровн е , при этом у животных групп ы Основная 2 он был достоверно больше, чем в контрольной: на 3 сутки на 21,7 %, на 5 сутки – на 33,9 %, на 7 сутки – на 30,9 % и на 14 сутки – на 21,3 %.

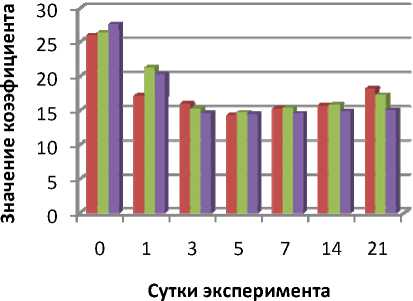

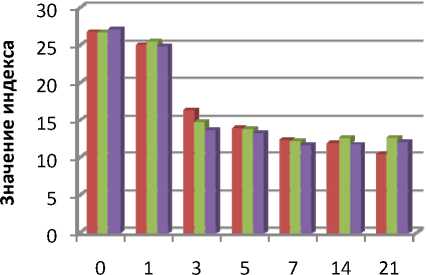

Динамика индекса соотношения лимфоцитов и эозинофилов в ходе экспери м ента представлена на рисунке 4.

Индекс соотношения лимфоцитов и эозинофилов (ИСЛЭ), отраж а ющий соотношение процессов гиперчувствительности немедленного и замедленного типов, в ходе эк с перимента имел следующие изменения: в группе Основная 2 он нарастал до 3 сут о к, далее плавно снижался, в то время как в группах Основная 1 и контроль он достигал мак с имума к 5 и 7 суткам соответственно с незначительным последующим снижением.

В группе крыс Основная 1 ИСЛЭ начиная с 3 суток опыта был достоверно бо л ьше, чем в контроле: на 3 сутки – на 32,8 %, на 5 сутки – на 47,6 %, на 7 сутки – на 22,2 %, на 14 сутки – на 27,4 %, и на 21 сутки – на 24,7 %. У крыс с применением трансплантата ИСЛЭ на 1 и 3

сутки опыта был достоверно больше, чем в контроле на 14,7 % и 43,1 %, соответственно, а на 5, 7, 14 и 21 сутки – достоверно меньше на 20,3 %, 36,2 %, 43,7 и 51,4% с оответств е нно.

Динамика индекса соотношения лимфоцитов и моноцитов (ИСЛМ) у крыс в х оде эксперимента представлена на рисунке 5.

■ Контроль

■ Основная 1

■ Основная 2

Сутки эксперимента

Рис. 4. Динамика индекса ИСЛЭ у крыс в эксперименте

■ Контроль

■ Основная 1

■ Основная 2

Сутки эксперимента

Рис. 5. Динамика индекса ИСЛМ (соотношение лимфоциты/моноциты) в эксперименте

Индекс соотношения лимфоцитов и моноцитов (ИСЛМ), отражающий взаимо о тношение аффекторного и эффекторного звеньев иммунного о твета, в ходе эксперимента имел общую тенденцию к снижению во всех группах без достоверных отличий между группами экспериментальных животных.

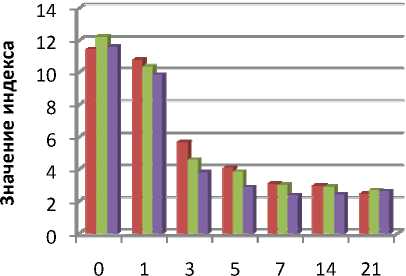

Динамика индекса соотношения нейтрофилов и моноцитов (ИСН М ) у крыс в ходе эксперимента представлена на рисунке 6.

Индекс ИСНМ, позволяющий судить о соотношении компонентов микр о фагально-макрофагальной системы, имел тенденцию к более резкому снижению во всех группах, начиная с 3 суток эксперимента без достоверных различий между группами экспериментальных животных.

■ Контроль

■ Основная 1

■ Основная 2

Сутки эксперимента

Рис. 6. Динамика индекса ИСНМ у крыс в эксперименте

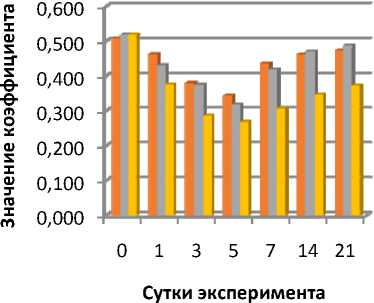

Установлено, что в течение раневого процесса отмечалось нарушение взаимоотношения между отдельными белковыми фракциями, в частности снижался уровень альбуминов и увеличивалось процентное отношение глобулинов.

Для изучения наглядности происходящих биохимических изменений сыворотки крови экспериментальных животных были рассчитаны альбумино-глобулиновый и оксипролиновый коэффициенты.

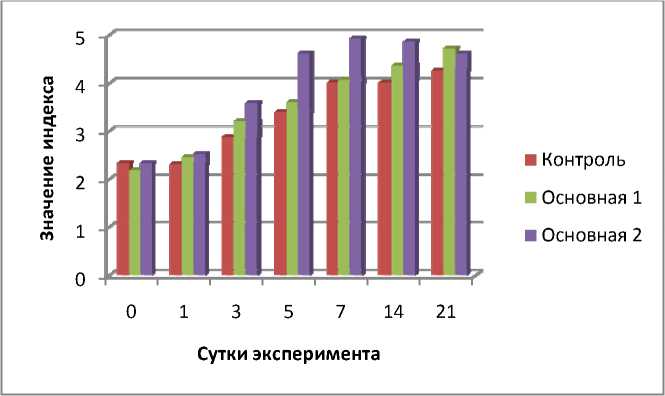

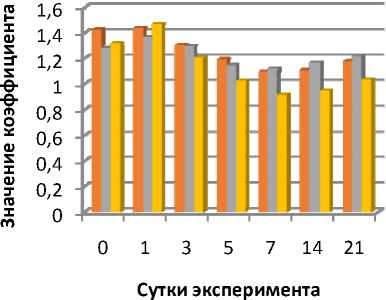

Динамика коэффициента отношения альбуминов к глобулинам у крыс в ходе эксперимента представлена на рисунке 7.

■ Контроль

■ Основная 1

■ Основная 2

Рис. 7. Динамика коэффициента альбумины/ г лобулины у крыс в эксперименте

Коэффициент отношения альбуминов к глобулинам у животных всех групп имел четкую тенденцию к снижению до 5 суток с последующим нарастанием, пр и чем в контрольной группе и у крыс группы Основная 1 на протяжении всего опыта данный показатель не имел достоверных различий, при этом у крыс группы Основная 2 начиная с 1 суток после операции, он был достоверно ниже, чем в контроле: на 1 сутки – на 20,5 %, на 3 сутки – на 24,4 %, на 5 сутки – 22,3 %, на 7 сутки – на 29,4 %, на 14 сутки – на 25,1 % и на 21 сутки – на 22,0 %.

Снижение альбумино-глобулинового коэффициента обусловливает при выраженной интоксикации переход альбуминов в ткани вследствие нарушенной проницаемости стенок со- судов, снижение интенсивности синтеза альбуминов в почечной ткани, ускорение их распада и превращения в другие белки, частично в глобулины, а также усиление синтеза альфа-2- и гамма-глобулинов.

Для оценки степени деструкции компонентов соединительной ткани был рассчитан оксипролиновый коэффициент – отношение концентр а ции свободного оксипролина (мкг/мл) к концентрации его белковосвязанной фракции. При расчете этого коэффициента мы обнаружили волнообразный характер его изменения во всех группах эксперимента в динамик е (рис. 8).

■ Контроль

■ Основная 1

■ Основная 2

Рис. 8. Динамика оксипролинового коэффициента в эксперименте

Отмечалось возрастание значения оксипролинового коэффициента в первые с у тки после операции, с последующим снижением к 7 суткам и дальнейшей тенденцией к нормализации данного показателя к дооперационному уровню. Следует отметить, что достоверных различий между группами экспериментальных животных в динамике эксперимента не в ы явлено.

Обсуждение результатов. Коэффициент Кребса и лейкоцитарный индекс у животных группы Основная 1 не имели достоверных различи й с контролем на протяжении всего опыта. Коэффициент отношения нейтрофилов к лимфоцитам в группе Основная 2 с 3 до 14 суток эксперимента был достоверно ниже, чем в контроле.

Уровень коэффициента Бредекка у животных в группах Основная 1 и Основная 2 был статистически достоверно выше, чем в контроле только на 1 сутки после опе р ации, в то время как у крыс группы Основная 2 на 21 сутки эксперимента был достоверно меньше.

Индекс соотношения лимфоцитов и эозинофи л ов у животных группы Основная 1 начиная с 3 суток и до конца опыта был достоверно больше, чем в контроле. Такая же з акономерность прослеживалась на 1 и 3 сутки в группе Основная 2, однако данный показатель на 521 сутки был достоверно меньше, чем в контроле.

Лейкоцитарный индекс, отражающий взаимоотношение гуморального и клеточного звеньев иммунной системы, имел тенденцию к неуклонному росту в течение опыта. Для животных контрольной группы и крыс с натяжением брюшной стенки на протяжении эксперимента он был практически на одном уровне, при этом у животных груп п ы Основная 2 он был достоверно больше на 3–14 сутки эксперимента.

Индекс ИСНМ, позволяющий судить о соотношении компонентов микр о фагально-макрофагальной системы, имел тенденцию к более резкому снижению во всех группах, начиная с 3 суток эксперимента без достоверных различий между группами экспериментальных животных.

Индекс соотношения лимфоцитов и моноцитов (ИСЛМ), отражающий взаимоотношение аффекторного и эффекторного звеньев иммунного ответа, в ходе эксперимента имел общую тенденцию к снижению во всех группах без достоверных отличий между группами экспериментальных животных.

Коэффициент отношения альбуминов к глобулинам у животных группы Основная 2 начиная с 1 суток после операции до завершения эксперимента, был достоверно ниже, чем в контроле.

В результате эксперимента был выявлен волнообразный характер изменения уровня оксипролинового коэффициента во всех группах животных в динамике опыта. В частности, отмечалось возрастание его значения в первые сутки после операции, с последующим снижением к 7 суткам и дальнейшей тенденцией к нормализации данного показателя к доопера-ционному уровню без достоверных различий между группами животных.

Таким образом, по результатам эксперимента можно сделать вывод , что колебания значений интегральных гематологических индексов в динамике у крыс были в основном статистически и клинически значимыми. В связи с этим можно сделать вывод, что патофизиологические особенности реагирования крови в различных условиях функционирования организма (моделирование раневого процесса) играют решающую роль в неспецифических и специфических реакциях защиты организма, влияя на его резистентность и реактивность, и определяя, тем самым, течение и исход раневого процесса.

Список литературы Прогнозирование течения раневого процесса при помощи интегральных гематологических индексов

- Гаркави A.B. Раны и раневая инфекция, ее профилактика и лечение/A.B. Гаркави, А.Т. Елисеев//Медицинская помощь. -2000. -№ 5. -С. 3-7.

- Гусак В.К. Оценка тяжести эндогенной интоксикации и выбор метода детоксикационной терапии у обожженных по данным лейкоцитограммы и биохимического мониторинга/В.К. Гусак, Э.Я. Фисталь, И.И. Сперанский и др.//Клин. лаб. диагностика. -2000. -№ 10. -С. 36.

- Жигулина В.В. Биохимический ответ на стресс (обзор литературы)//Верхневолжский медицинский журнал. -2014. -№ 4. -С. 25-30.

- Литвицкий П.Ф. Патология системы гемостаза//Вопросы современной педиатрии. -2014. -Т. 13. -№ 2. -С. 65-76.

- Справочник по клиническим лабораторным методам исследованиям/под. ред. Е.А. Коста. -2-е изд., испр. и доп. -М.: Медицина, 1975. -384 с.

- Фетисов В.А. Актуальные вопросы управления раневым процессом при его патологии/В.А. Фетисов, А.Л. Кривокорытов, А.А. Костяев и др.//Вятский медицинский вестник. -2001. -№ 1. -С. 26-27.