Прогнозирование урожайности ягодников ежевики сизой в лесах степного Придонья

Автор: Коробова Я.В., Турчин Т.Я.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Недревесные лесные ресурсы

Статья в выпуске: 2, 2020 года.

Бесплатный доступ

Приводятся результаты краткосрочного прогнозирования урожайности ягодников ежевики сизой в различных группах типов леса степного Придонья. С помощью корреляционного анализа установлена точность полученных прогнозных значений.

Ежевика сизая, пойменные леса, аренные леса, группа типов леса, прогнозирование урожайности, урожайность ягодников

Короткий адрес: https://sciup.org/143170889

IDR: 143170889 | УДК: 630.284 | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2020.2.12

Текст научной статьи Прогнозирование урожайности ягодников ежевики сизой в лесах степного Придонья

Для ссылок:

Коробова, Я.В. Прогнозирование урожайности ягодников ежевики сизой в лесах степного Придонья /

Я.В. Коробова, Т.Я. Турчин. – DOI 10.24419/LHI.2304-3083.2020.2.12. – Текст : электронный // Лесохоз. информ. : электронный сетевой журнал. – 2020. – № 2. – С. 134–143. URL:

Е жевика известна с древних времен как ягодное и лекарственное растение. Врачи античного мира использовали плоды и другие части растения для лечения многих заболеваний. Высоко ценятся и пищевые свойства этих ягод.

В настоящее время в России наиболее изучены и широко используются «северные» ягодные растения семейства брусничных: брусника, черника, голубика, клюква [1–4] и др. Исследования ежевики в основном сводятся к вопросам селекции и использования её плодов в пищевых целях. В научной литературе встречаются также немногочисленные публикации, посвященные изучению адаптивных механизмов ежевики в климатических условиях Кавказа [5, 6].

В течение столетий было выведено много сортов ежевики. В странах Западной Европы и в Америке ее высаживают на больших площадях [3]. Очень давно знают ежевику и в нашей стране [1], однако сколько-нибудь значительных промышленных посадок ее в России нет. По-видимо-му, в определенной мере это объясняется низкой морозостойкостью растения: ежевика вымерзает уже при -17 °С [7]. В то же время отсутствие плантаций отчасти компенсируется дикорастущими зарослями.

В естественных лесах степного Придонья ежевика сизая распространена очень широко. По данным предыдущих исследований [8, 9], к факторам, влияющим на рост и плодоношение дикорастущих ягодников ежевики сизой, относятся тип леса, сомкнутость крон и погодные условия.

Ранее было установлено [8], что ежевика сизая встречается во всех естественных лесах исследуемой территории: пойменных, аренных и байрачных. Наибольшие площади ягодников отмечены в пойме Дона, где ежевика произрастает практически повсеместно. В аренных лесах при благоприятных условиях произрастания урожайность ежевики в значительной степени зависит от группы типов леса. Наименее пригодные условия для развития ягодников складываются в байрачных лесах, что связано с недостаточной освещенностью территории.

Данные наших наблюдений свидетельствуют о высокой зависимости урожайности ежевики сизой от освещенности места произрастания [9]. Так, при недостатке света молодые побеги сильно вытягиваются, затеняя плодоносящие, что приводит к снижению урожайности ягодника. Кроме того, в результате плохой освещенности у растений нарушаются естественные процессы жизнедеятельности: они становятся более уязвимыми к вредителям и болезням, резко снижается качество ягод. При этом чрезмерная освещенность может оказать губительное воздействие на ягодники ежевики сизой.

Урожайность и качество плодов, рост и развитие ежевики зависят не только от морфологии вида, но и от погодно-климатических условий, к которым она довольно требовательна. Лимитирующим фактором для произрастания ежевики являются зимние отрицательные температуры. Морозы повреждают преимущественно надземную часть ягодников. К неблагоприятным для жизнеспособности ежевики сизой факторам относятся засуха, особенно длительная, в сочетании с воздействием высоких температур, а также суховеи. Всё это характерно для степного Придонья, особенно летом. Климат оказывает огромное влияние на годовые изменения продуктивности растений. Экстремальные погодные условия, как правило, резко снижают урожайность ягодников [5].

С учетом проведенных ранее исследований открытым остается вопрос прогнозирования урожайности ежевики сизой в лесах степного Придо-нья. Поэтому цель работы состоит в проведении краткосрочного прогнозирования урожайности ягодников ежевики сизой в различных группах типов леса на данной территории.

Объекты и методика исследования

Исследование проводили в лесах Шолоховского лесничества Ростовской обл., расположенного в степной части бассейна р. Дон. Для этого было заложено 10 пробных площадей в 5

доминирующих группах типов леса: ветляники прирусловые, чернотополевники прирусловые, дубняки среднепойменные, березняки аренные ленточные, дубняки байрачные притальвеж-ные [11]. Кратко охарактеризуем размещение насаждений, их породный состав, сомкнутость крон, продуктивность, а также наличие в живом напочвенном покрове ягодников ежевики сизой.

Ветляники прирусловые распространены непосредственно у русла реки на иловато-супесчаных почвах. Это преимущественно смешанные семенно-порослевые чистые древостои I–II классов бонитета, в подлеске которых произрастают вяз мелколистный и крушина ломкая. В живом напочвенном покрове наряду с ежевикой сизой широко распространены осоки, полынь и зюз-ник. Пробные площади здесь закладывали в насаждениях 60–65-летнего возраста с относительной полнотой 0,3–0,8.

Чернотополевники прирусловые произрастают по вершинам прирусловых валов и грив. Они часто образуют смешанные насаждения с ветлой, тополем белым и вязом. В подлеске растут клен американский, жостер слабительный, реже кустарниковые ивы. В живом напочвенном покрове преобладают ежевика сизая, кирказон ломоносовидный, костер безостый. Древостои в основном относятся к III классу бонитета. Здесь исследования проводили на выделах в насаждениях в возрасте 30, 40, 65 лет и полнотой 0,4–0,8.

Дубняки среднепойменные произрастают на плодородных аллювиально-луговых суглинках и занимают около 80% площади насаждений дуба в пойме Дона. По своей структуре и составу они сложнее, чем другие формации пойменных насаждений. В составе дубняков присутствуют вяз, тополь белый; в подросте распространен клён татарский. Подлесок в дубравах густой и разнообразный: бересклет, свидина, крушина, тёрн. Живой напочвенный покров представлен ландышем майским, крапивой, ежевикой сизой, осоками. Спелые насаждения дуба обычно характеризуются II–III классами бонитета и запасом стволовой древесины 150–180 м3/га. Возраст насаждений, где заложены ПП, – 40–95 лет, относительная полнота – 0,5–1,0.

Березняки аренные ленточные формируются в глубоких долинообразных понижениях древних потоков и русел малых рек, где на торфяно-глеевых почвах могут продуцировать по I–II классам бонитета. Древесный ярус таких насаждений состоит преимущественно из березы, а осина примешивается по низинным местам. Подлесок редкий, представлен терном, боярышником, крушиной, низкорослой грушей. В живом напочвенном покрове доминируют мятлик луговой, ежа сборная, ежевика сизая.

Дубняки байрачные притальвежные занимают донные и притальвежные части балок. Насаждения этой группы характеризуются II–III классами бонитета, образуют одно-двухъярус-ные древостои. В первом ярусе, кроме дуба, отмечаются вяз, осина, редко – ясень и ольха. Второй ярус составляют липа и вяз. Подлесок средней густоты представлен бересклетами бородавчатым и европейским, свидиной, кленом татарским. Травяной покров очень густой и разнообразный: крапива, таволга, ежевика сизая, сныть, ландыш и др.

Прогноз урожайности с точностью, соответствующей требованиям практики, можно составить только на основании многолетних фенологических наблюдений на постоянных пробных площадях. Материалы таких наблюдений позволяют сделать вывод о связи урожайности с географическим положением и условиями местопроизрастания, сроками цветения и плодоношения, а также о точности прогноза урожайности, которая определяется по цветению.

В ходе исследования нами применялся метод учетных площадок [10]. Для этого на предварительном, камеральном этапе работ по материалам лесоустройства отобрали выделы с наиболее типичными условиями произрастания ежевики сизой. Далее, в ходе полевых работ, проводили обследование пробных площадей (ПП) в соответствии с Руководством по учету и оценке второстепенных лесных ресурсов и продуктов побочного лесопользования [10]. Для этого в каждом из подобранных выделов закладывали по 2 прямоугольные ПП (площадью не менее 0,2 га) и на них равномерно через 5–10 м размещали учетные площадки размером 1x1 м. На каждой ПП устраивали по 20 учетных площадок, на которых подсчитывали цветки (май–июнь 2019 г.) и завязи (июль 2019 г.) и определяли их среднее количество на единицу площади. Полученные данные приведены в табл. 1.

Перевод данных подсчета цветков (завязей) ягодного растения в хозяйственные единицы измерения величины прогнозируемой урожайности осуществляли по формуле [7]:

-

Y = 10 х П0т х 4W

где:

Y – прогнозируемая урожайность, кг/га;

n – среднее количество цветков (завязей), шт./м2;

-

m – среднемноголетняя масса одной ягоды, г;

Кцв (Кз) – коэффициенты среднемноголетней продуктивности цветения и завязывания плодов соответственно, %.

Среднемноголетнюю массу ягоды ежевики сизой для каждой пробной площади определяли по данным полевых исследований 2012–2017 гг.

Коэффициенты продуктивности цветения и завязывания плодов представляют собой соответственно отношение количества цветков или завязей, развившихся в спелые ягоды, к общему количеству цветков или завязей. Поскольку нормативно-справочных таблиц для ежевики в регионе степного Придонья нет, авторами данные показатели были рассчитаны самостоятельно, на основе многолетних полевых исследований (2012–2017 гг.). В результате Кцв ежевики в данном регионе составил 60%, а Кз – 70%.

Статистическую обработку данных проводили в соответствии с общепринятыми методами с использованием пакета программ «Exel».

Результаты и обсуждение

Анализ данных табл. 1 свидетельствует о том, что среднее количество цветков ежевики на 1 м2 примерно одинаково во всех группах типов леса и имеет достаточно высокое значение

Таблица 1. Среднее количество цветков, завязей и средняя масса ягод ежевики сизой в основных группах типов леса

|

№ ПП |

Среднее количество |

Среднемноголетняя масса ягоды, г |

|

|

цветков, шт./м2 |

завязей, шт./м2 |

||

|

Чернотополевники прирусловые |

|||

|

1 |

81±7 |

63±2 |

0,9 |

|

2 |

69±3 |

47±2 |

1,0 |

|

Ветляники прирусловые |

|||

|

3 |

68±4 |

46±4 |

0,9 |

|

4 |

86±6 |

41±3 |

0,8 |

|

Дубняки среднепойменные |

|||

|

5 |

65±4 |

30±2 |

0,8 |

|

6 |

80±3 |

42±3 |

0,8 |

|

Березняки аренные ленточные |

|||

|

7 |

86±6 |

60±5 |

0,9 |

|

8 |

70±5 |

48±3 |

1,2 |

|

Дубняки байрачные притальвежные |

|||

|

9 |

40±4 |

21±2 |

0,9 |

|

10 |

43±3 |

22±3 |

0,8 |

(65–86 шт./м2), кроме дубняков байрачных при-тальвежных (40–43 шт./м2).

Наибольшее число завязей выявлено в чер-нотополёвниках прирусловых (47–63 шт./м2) и березняках аренных ленточных (48–60 шт./м2), а наименьшее – в дубняках байрачных при-тальвежных (21–22 шт./м2). Среднемноголетняя масса ягоды на всех рассматриваемых ПП примерно одинакова и варьирует в пределах 0,8–0,9 г. Исключение составляют ПП 2 и ПП 8, где этот показатель равен 1,0 г и 1,2 г соответственно.

В ходе исследований были также составлены прогнозные данные урожайности ягодников ежевики сизой для основных групп типов лесостепного Придонья (табл. 2).

площадях по данным полевых исследований 2012–2017 гг. При первичном сравнительном анализе можно отметить, что полученные прогнозные значения во всех типах леса превышают данные фактической урожайности. При этом показатели, рассчитанные по количеству завязей на 1 м2 ягодников с применением коэффициента среднемноголетней продуктивности завязывания плодов, оказались более близки к фактическим данным, чем прогнозные значения по количеству цветков. Для оценки различий между фактическими среднемноголетними показателями урожайности ежевики сизой и прогнозными значениями нами был применен t-критерий Стьюдента.

В результате анализа различий между фак-

Таблица 2. Прогнозируемая и фактическая урожайность ягодников ежевики сизой в основных группах типов леса степного Придонья, кг/га

|

№ ПП |

Прогнозируемая урожайность |

Фактическая среднемноголетняя |

|

|

по Кцв |

по Кз |

урожайность за 2012–2017 гг. |

|

|

Чернотополёвники прирусловые |

|||

|

1 |

1 750 |

1 588 |

1 391 |

|

2 |

1 656 |

1 316 |

1 179 |

|

Ветляники прирусловые |

|||

|

3 |

1 469 |

1 159 |

938 |

|

4 |

1 651 |

918 |

843 |

|

Дубняки среднепойменные |

|||

|

5 |

1 248 |

672 |

632 |

|

6 |

1 536 |

941 |

856 |

|

Березняки аренные ленточные |

|||

|

7 |

1 858 |

1 512 |

1 398 |

|

8 |

2 016 |

1 613 |

1 564 |

|

Дубняки байрачные притальвежные |

|||

|

9 |

864 |

529 |

501 |

|

10 |

826 |

493 |

463 |

Для того чтобы установить точность полученных прогнозных значений, нами была рассчитана среднемноголетняя урожайность ежевики сизой на рассматриваемых пробных тической среднемноголетней урожайностью и прогнозируемой урожайностью, рассчитанной по количеству цветков на единице площади, значение tэмп составило 2,9, что свидетельствует о существенности различий. Для прогнозируемой урожайности, полученной путем подсчета количества завязей, значение tэмп оказалось равно 0,5, что указывает на незначительные различия между фактической среднемноголетней и прогнозируемой урожайностью ежевики сизой в степном Придонье.

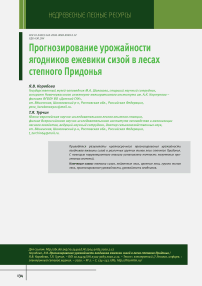

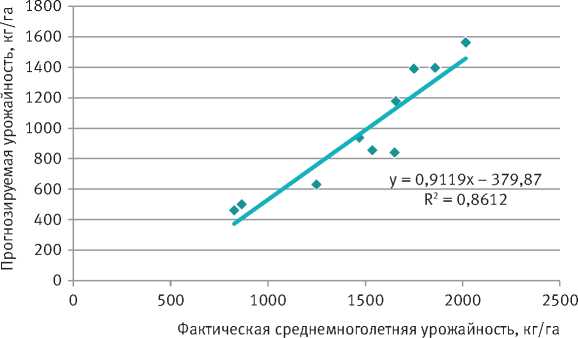

Для более полного представления о силе связи показателей прогнозируемой урожайности ежевики, рассчитанных по числу цветков и завязей, зарегистрированных в ходе полевых исследований, с данными фактической среднемноголетней урожайности вида на рассматриваемой территории, нами был проведен корреляционный анализ данных показателей (рис. 1, 2).

Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о тесной линейной зависимости между фактической среднемноголетней урожайностью ежевики сизой и прогнозными значениями данного показателя (по количеству цветков и завязей). При этом связь с прогнозным значением, рассчитанным по числу завязей на единице площади, оказалась более сильной, чем со значением, полученным при расчетах по количеству цветков (R2 = 0,9799 и R2 = 0,8612 соответственно).

Таким образом, корреляционный анализ также свидетельствует, что прогнозирование урожайности ежевики сизой по количеству завязей является более точным, чем по количеству цветков.

Рис. 1. Корреляция между прогнозируемой урожайностью, рассчитанной по количеству цветков на единице площади, и фактической среднемноголетней урожайностью ежевики сизой

Рис. 2. Корреляция между прогнозируемой урожайностью, рассчитанной по количеству завязей на единице площади, и фактической среднемноголетней урожайностью ежевики сизой

Список литературы Прогнозирование урожайности ягодников ежевики сизой в лесах степного Придонья

- Игнатенко, М.М. Ягоды наших лесов / М.М. Игнатенко. - Л. : Лениздат, 1991. - 61 с.

- Ключников, И.Л. Восстановление ресурсов брусники (Vaccinum vitis idaea L.) в связи со сплошными рубками и лесовозобновлением : дисс. … канд. с.-х. наук : 06.03.03 / И.Л. Ключников. - Пушкино : ВНИИЛМ, 1996. - 246 с.

- Косицын, В.Н. Учет и оценка ресурсов морошки в лесной зоне европейской части России : дисс.. канд. с.-х. наук : 06.03.03/ В.Н. Косицын. - Пушкино : ВНИИЛМ, 1994. - 311 с.

- Кощеев, А.К. Лесные ягоды : Ареал. Биология. Ресурсы. Химический состав. Пищевая ценность. Переработка и рецептура / А.К. Кощеев, Ю.И. Смирняков. - М. : Лесн. пром-сть, 1986. - 263 с.

- Добренков, Е.А. Адаптивный потенциал ежевики в климатических условиях Западного предгорья Северного Кавказа : дисс.. канд. с.-х. наук : 06.01.05 / Е.А. Добренков. - Санкт-Петербург, 2002. - 176 с.

- Захарова, М.В. Особенности культуры ежевики на Северо-Западном Кавказе: дисс. … канд. с.-х. наук: 06.01.07 / М.В. Захарова. - Краснодар, 2002. - 133 с.

- Методика оценки запасов дикорастущих ягод (семейства брусничных) и грибов при лесоустройстве в центральной части подзоны южной тайги и северной подзоны смешанных лесов Европейской территории РСФСР / А.Ф. Черкасов [и др.]. - М.: ВНИИЛМ, 1990. - 28 с.

- Коробова, Я.В. Распространение и плодоношение ежевики сизой в лесах степного Придонья [Электронный ресурс] / Я.В. Коробова // Лесохоз. информ.: электрон. сетевой журн. - 2017. - № 4. - С. 94-101. - Режим доступа: URL: http://lhi.vniilm.ru

- Коробова, Я.В. Урожайность ягодников ежевики сизой в пойменных лесах степного Придонья в зависимости от полноты древостоя [Электронный ресурс] / Я.В. Коробова, Т.Я. Турчин // Лесохоз. информ.: электрон. сетевой журн. - 2018. - № 4. - С. 66-73. - Режим доступа: URL: http://lhi.vniilm.ru

- Руководство по учету и оценке второстепенных лесных ресурсов и продуктов побочного лесопользования / Л.Е. Курлович, Г.В. Николаев, А.Ф. Черкасов [и др.]. - М.: Пушкино: ВНИИЛМ, 2003. - 315 с.

- Турчин, Т.Я. Леса степного Придонья / Т.Я. Турчин, Т.А. Турчина. - Ростов-на-Дону: изд-во Рост. ун-та, 2005. - 204 с.

- Курлович, Л.Е. Методическое обеспечение специальных работ по определению запасов пищевых и недревесных лесных ресурсов, лекарственных растений [Электронный ресурс] / Л.Е. Курлович, В.Б. Панков, И.М. Кивилева // Лесохоз. информ. - 2014. - № 3. - С. 57-62. - Режим доступа: URL: http://lhi.vniilm.ru