Прогнозирование урожайности сои при двухстрочном способе посева

Автор: Иншаков С.В., Редкокашина А.В., Редкокашин А.А., Рассказова Н.Т.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 9, 2020 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - основать возможность посева сои двухстрочным способом с разработкой алгоритма прогнозирования урожайности по показателям учетных делянок. Исследование агротехнологии возделывания сои в Приморском крае проведено на территории опытного поля ФГБОУ ВО Приморская ГСХА. Прогнозирование урожайности по показателям учетных делянок выполнено с применением математического моделирования. При современных способах посева площадь питания одного растения может варьироваться от 160 до 2000 см2, однако наибольшая урожайность культуры достигается при площади питания одного растения в пределах 600-1200 см2. Данный показатель оптимально реализуется при использовании двухстрочного способа посева (патент RU № 2604928). Семена располагаются рядами, расположенными с чередующимся расстоянием, при этом расстояние между близкорасположенными рядами должно составлять 0,866 от расстояния шага расположения семян в ряду, а расстояние между удаленными рядами должно быть в 3-5 раз больше, чем расстояние между близкорасположенными рядами. Семена в одной из бороздок располагаются со сдвигом по отношению к семенам в соседней бороздке на половину расстояния продольного шага, таким образом, каждые три близкорасположенных семени соседних бороздок в плане располагаются в вершинах равностороннего треугольника. Проведена апробация данного способа в производственных условиях. Посев осуществлялся с шагом растений в ряду 0,14 м, соответственно ряды размещались с чередованием расстояний 0,12 и 0,58 м. Это позволило согласовать геометрию посева с колеей установки колес высевающей машины и агрегатирующего мобильного энергетического средства, а также обеспечить норму высева семян на 1 га площади 204 тыс. шт. Предлагается методика расчетного прогнозирования урожайности сои при использовании предложенного способа посева. Расчет для относительно малых по площади пробных площадок будет иметь относительную ошибку, для исправления которой необходимо использовать поправочный коэффициент.

Соя, двухстрочный способ посева, площадь питания растения, урожайность

Короткий адрес: https://sciup.org/140250746

IDR: 140250746 | УДК: 633-1/-2 | DOI: 10.36718/1819-4036-2020-9-86-93

Текст научной статьи Прогнозирование урожайности сои при двухстрочном способе посева

Введение. Соя – бобовая культура, которая высоко ценится в сельском хозяйстве и пищевом производстве, так как выделяется содержанием полноценного белка, аминокислот, витаминов, ферментов, микроэлементов, необходимых для питания человека.

Важная задача при производстве сои – оптимизировать ход формирования урожая, своевременно применяя систему агротехнических приемов, рассчитанных на получение высокого урожая нужного качества. Посев – один из важнейших этапов в выращивании сои. Способ посева, ширина междурядий и густота растений являются основными элементами сортовой агротехники сои. От способов посева и распределения растений в рядках зависит всхожесть семян, выравненность толщины стебля, высота растений и прикрепления нижних бобов, одновременность созревания, качество уборки и величина урожая [3, 10, 14].

Способы посева можно разделить на две большие группы: разбросные и рядовые. Сущность первого способа состоит в том, что семена по поверхности почвы распределяются более или менее равномерно путем разбрасывания, а заделка в почву производится специаль- ными орудиями. Наиболее совершенными являются рядовые способы посева, при которых высев и заделка семян в почву происходят одновременно, при этом семена оказываются в оптимальных и одинаковых условиях, а это обеспечивает дружность их прорастания и равномерность появления всходов [4]. Различают следующие способы рядового посева: сплошной рядовой, перекрестный, узкорядный, перекрестно-диагональный, широкорядный обычный, ленточный, широкополосной, пунктирный, гнездовой, квадратно-гнездовой, ромбический, бороздковый, гребневой.

Соя обладает высокой пластичностью по отношению к изменению площади питания растений. В посевах с оптимальной густотой стояния и площадью питания растений основное количество веток и бобов формируется на главном стебле, при низкой густоте – на боковых ветвях, в сильно загущенных посевах – на верхней части главного стебля. При различных способах посева площадь питания одного растения может варьироваться от 160 до 2000 см2, при этом, соответственно, с увеличением площади питания увеличивается количество и масса семян, которые в большем количестве формируются на боковых ветвях растения [11–13].

Современными исследованиями доказано, что достаточно высокие урожаи соя дает при площади питания одного растения в пределах 600–1200 см2.

Определение оптимальной нормы высева является одним из самых ответственных элементов технологии вообще и посевного комплекса в частности. Норма высева для сои может выражаться массой посевного материала (кг/га), но в связи с тем, что современные сорта имеют значительный разброс в массе семян (оцениваемый показатель – масса 1000 семян), рекомендуется норму высева рассчитывать по количественному показателю (тыс. шт/га), что определяет густоту стояния растений в период вегетации и перед уборкой урожая.

На основании длительных исследований, производственной проверки и практики соесеющих хозяйств с высокой культурой земледелия при достаточном освоении технологии ее выращивания, когда посевы поддерживаются в чистом от сорняков состоянии, рекомендуется на высоких агрофонах достигать на период всходов густоты от 700 до 900 тыс. шт/га [12, 13].

Наиболее распространенным способом сева сои как пропашной культуры в настоящее время является широкорядный с междурядьями на 30; 45; 70 и 90 см. Для скоро- и среднеспелых сортов преимущество имеют посевы с междурядьями 45 см, для позднеспелых — 60 и 70 см, до 90 см. В условиях избыточного увлажнения Дальнего Востока доказана возможность возделывания сои на гребнях (70, 90 см) и формированием гряд (140 см). Эти способы применимы на тяжелых переувлажняемых полугидроморф-ных и гидроморфных почвах с малым гумусовым горизонтом. Пахотный слой в гребнях за счет перемещения почвы из междурядий увеличивается до 28–30 см против исходных 14– 20 см. Возделывание сои на грядах имеет ряд преимуществ перед посевом на гребнях. Ведь гряды, приготовленные с осени, весной прогреются раньше, а значит и подсохнут, что благоприятно для раннего посева. В засушливый же период они меньше пересыхают. Культуры меньше страдают от избытка влаги, почва хорошо прогревается [1–3].

Цель исследования : основать возможность посева сои двухстрочным способом с разработкой алгоритма прогнозирования урожайности по показателям учетных делянок.

Материалы и методы исследования. Исследование агротехнологии возделывания сои в Приморском крае проведено авторами на территории опытного поля ФГБОУ ВО Приморская ГСХА (45°52´13,7”N 131°55’59.1”E). Подготовка почвы под посев сои, обработка посевов и уборка были произведены согласно принятым в регионе агротехническим требованиям. Разработка предлагаемого способа посева произведена на основе обзора литературных источников и результатов патентного поиска в области исследований, правовая охрана интеллектуальной собственности оформлена патентом на изобретение. Прогнозирование урожайности по показателям учетных делянок выполнено с применением математического моделирования. Оценка относительной погрешности расчета выполнена с использованием продукта Microsoft Excel.

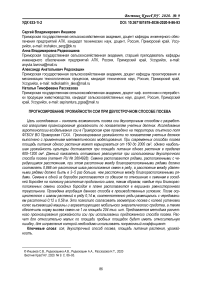

Результаты исследования и их обсуждение. С точки зрения авторов, одним из перспективных способов посева сои является двухстрочный, при котором семена располагаются рядами, расположенными с чередующимся расстоянием, при этом расстояние а между близкорасположенными рядами должно составлять

0,866 от расстояния шага l расположения семян в ряду, а расстояние b между удаленными рядами должно быть в 3–5 раз больше, чем расстояние между близкорасположенными рядами.

Шаг расположения семян l должен составлять 0,8–1,0 диаметра d кроны растений в фазе полного развития [6] (рис. 1).

Рис. 1. Технологическая схема распределения семян в почве: 1 – ряд расположения семян; 2 – семя

Колея k расположения опорных колес высевающей машины должна соответствовать колее расположения колес мобильного энергетического средства и рассчитывается по формуле k = n·(a+b), (1)

где n – целое число.

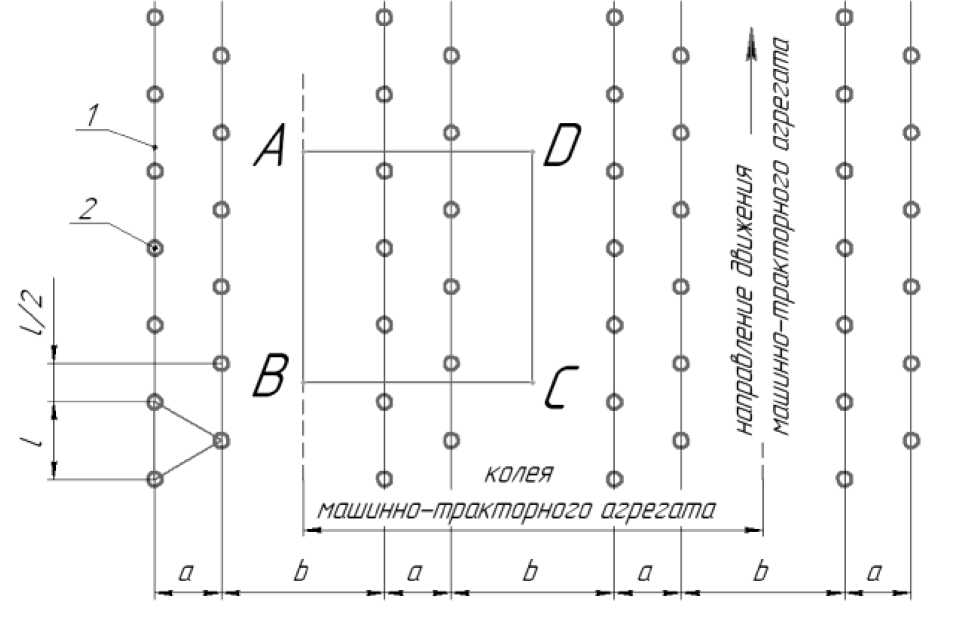

Высевающие аппараты, подающие семена в соседние близкорасположенные бороздки, должны срабатывать поочередно, чтобы семена в одной из бороздок располагались со сдвигом по отношению к семенам в соседней бороздке на половину расстояния продольного шага l [7– 9]. Таким образом, каждые три близко расположенных семени соседних бороздок в плане располагаются в вершинах равностороннего тре- угольника. После размещения семян в бороздках производится их прикрытие слоем почвы и прикатывание. Все перечисленные операции могут быть выполнены за один проход комбинированной высевающей машиной, агрегати-руемой с мобильным энергетическим средством. После прорастания посеянных семян в период развития растений появляются новые листья, образующие кроны 3, при этом в междурядьях b свободный просвет между ними представляет собой полосу шириной f для прохода без нанесения повреждений культурным растениям колес мобильных энергетических средств и сельскохозяйственных машин, выполняющих внесение гербицидов или междурядную обработку почвы, направленную на ее рыхление и удаление сорняков (рис. 2).

Рис. 2. Схема расположения крон посеянных растений в начальных фазах развития растений

Дальнейшее развитие растений способствует увеличению их кроны до диаметра d , при этом происходит смыкание или частичное перекрытие крон растений, посеянных в близкорасположенные бороздки, что, в свою очередь, способствует угнетению сорных растений, а свободный просвет между кронами в широких междурядьях обеспечивает благоприятные условия освещенности. В этой фазе развития посеянных растений обработку машинами не выполняют, и культурные растения продолжают развиваться до полного созревания [5, 6].

Примером реализации предлагаемого способа является посев сои, растения которой должны располагаться в ряду с шагом 0,14 м. Таким образом, высевающая машина настраивается на нарезку параллельных бороздок, расположенных с чередованием расстояний 0,12 и 0,58 м. Колея установки колес высевающей машины и агрегатирующего мобильного энергетического средства должна составлять 1,4 м для узкозахватного агрегата или 2,1 м для широкозахватного агрегата. Норма высева семян на 1 га площади составит 204 тыс. шт. Данный способ посева позволяет обеспечить корни растений достаточными площадками питания, кроны растений – благоприятными условиями освещенности, сохранить возможность рыхления почвы и удаления сорняков, что способствует повышению урожайности культуры.

Оценка продуктивности растений важна не только как способ прогнозирования урожаев, но и как теоретическая основа совершенствования методов выращивания.

Выделим единичный участок ABCD, который может быть многократно повторен на посевной площади. Биологический урожай сои М, кг, на единичном участке определится, как

M = n • k • k2 • mc , (2)

где n – количество растений на единичном участке, ед.; k1 – среднее количество бобов на одном растении, ед.; k2 – среднее количество семян в одном бобе, ед.; mc – средняя масса одного семени, кг, определяемая из выражения m1000

mr =----

C 1000 ,

где m 1000 – масса одной тысячи семян, кг.

Биологическая урожайность Ур культуры, т/га, определится, как

„ 10 • M

УР =^---

S ABCD

где 10 – коэффициент, учитывающий перевод единиц измерения в т и га; SABCD – площадь вы- бранного единичного участка, м2, определяемая из выражения

V

ABCD

[ к

b bл a +---t—

2 2 )

' l • n + 1] = l • ( a + b ) -f n + 1 к 2 7 к 2 7

где l – расстояние между растениями в строчке, м2; а – расстояние между строчками одной ленты, м2; =0,866∙ – расстояние между удаленными строчками, м2 (см. рис. 1).

При условии a = 0.866· l формула биологической урожайности примет вид

Ур

n • k 1 • k 2 • m 1000

100 • l • ( 0 , 866 • l + b )^ n + 1

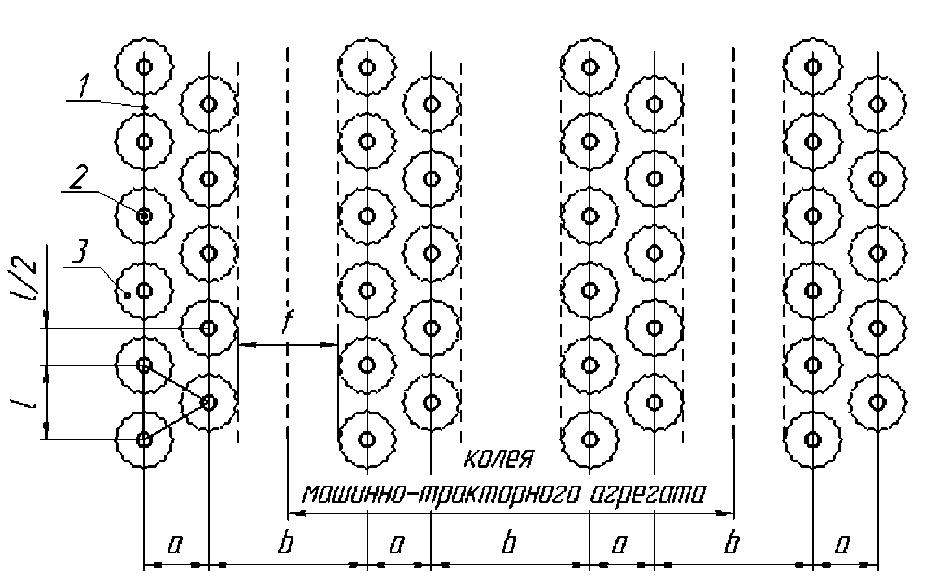

Очевидно, что расчет по вышеприведенной формуле для малых площадей будет иметь относительную ошибку, которая интерпретирована диаграммой, представленной на рисунке 3.

Стоит отметить, что при выделении пробной площадки с количеством 200 растений и более относительная ошибка прогнозирования урожайности будет менее 1 %. Расчет относительной ошибки может быть учтен по формуле 7 с учетом поправочного коэффициента F, значения которого приведены в таблице.

Количество растений

Рис. 3. Диаграмма зависимости ошибки расчета от охватываемого количества растений

Ур =

F • n • k 1 • к 2 • m 1000

100 • l • ( o , 866 • l + b )/ n + 1 к 2

.

Значение поправочного коэффициента F при прогнозировании урожайности

|

n |

F |

n |

F |

|

10 |

1,200 |

90 |

1,022 |

|

20 |

1,100 |

100 |

1,020 |

|

30 |

1,067 |

120 |

1,017 |

|

40 |

1,050 |

140 |

1,014 |

|

50 |

1,040 |

160 |

1,012 |

|

60 |

1,033 |

180 |

1,011 |

|

70 |

1,029 |

200 |

1,010 |

|

80 |

1,025 |

300 |

1,007 |

Выводы. Таким образом, в результате исследования установлено, что двухстрочный способ посева сои, реализуемый по патенту RU № 2604928, позволяет снизить расход семенного материала на единицу площади, вместе с тем обеспечивает возможность обработки почвы между рядами растений во время их роста, внесения удобрений и уничтожения сорняков путем механической междурядной обработки.

Авторами произведена производственная апробация данного способа и установлены геометрические параметры размещения растений, согласуемые с колеёй машинно-тракторного агрегата. Для прогнозирования урожайности по учетным делянкам разработана математическая модель и определен поправочный коэффициент, зависящий от количества охваченных растений, позволяющий нивелировать относительную ошибку расчета, непременно возникающую при относительно малых площадях учетных делянок.

Список литературы Прогнозирование урожайности сои при двухстрочном способе посева

- Адаптивные и прогрессивные технологии возделывания сои и кукурузы на Дальнем Востоке: метод. рекомендации / под ред. А.К. Чайки. Владивосток: Дальнаука, 2009. 122 с.

- Блохин В.Д., Моисеенко А.А., Ступин В.М. Научные основы земледелия на Дальнем Востоке России. Владивосток: Дальнаука, 2011. 216 с.

- Ващенко А.П., Мудрик Н.В., Фисенко П.П. и др. Соя на Дальнем Востоке. Владивосток: Дальнаука, 2010. 435 с.

- Гатаулина Г.Г., Бугаев П.Д., Долгодворов В.Е. Растениеводство: учебник / под ред. Г.Г. Гатаулиной. М.: ИНФРА-М, 2017. 608 с.

- Пат. № 2604928 Российская Федерация, МПК А01С7/00. Способ посева семян зернобобовых культур / А.В. Редкокашина, А.А. Редкокашин, С.В. Иншаков, Р.С. Иншаков; Заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВО Приморская ГСХА. № 2015140790/13; заявл. 24.09.2015; опубл. 20.12.2016, Бюл. № 35. 8 с.

- Редкокашина А.В. Фотосинтетическая продуктивность растений сои в экспериментальных посевах // Аграрный вестник Приморья. 2016. № 4 (4). С. 24-28.

- Редкокашина А.В. Конструктивные особенности высевающих аппаратов для двухстрочного высева семян сои // Актуальные вопросы земледелия, возделывания и переработки сельскохозяйственных культур: мат-лы междунар. науч.-практ. конф. в рамках российско-японского форума "Развитие аграрного производства в Азиатско-Тихоокеанском регионе" / отв. ред. С.В. Иншаков; Приморская ГСХА. Уссурийск, 2016. С. 53-55.

- Редкокашина А.В., Коловская Т.М., Иншаков С.В. Высевающие аппараты для посева сои с пневматическим приводом // Роль аграрной науки в обеспечении продовольственной безопасности Дальневосточного региона: мат-лы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 40-летию Приморского НИИСХ / Дальневост. регион. аграрный науч. центр, ПримНИИСХ. Владивосток: Дальнаука, 2016. С. 233-243.

- Редкокашина А.В., Иншаков С.В. Высевающие аппараты для двухстрочного посева семян сои // Аграрный вестник Приморья. 2017. № 1 (5). С. 28-31.

- Редкокашина А.В. и др. Современные тенденции селекции и агротехнологии сои: коллективная монография / под. ред. С.В. Иншакова. Уссурийск: Изд-во Приморской ГСХА, 2016. 167 с.

- Сюмак А.В., Тильба В.А., Доценко С.М. Повышение эффективности возделывания сои и зерновых культур в системе биологического улучшения плодородия почвы. Благовещенск: Зея, 2012. 260 с.

- Чайка А.К. и др. Технологии возделывания сои. 2-е изд. М., 2012. 52 с.

- Технологии возделывания сои / ред. кол. А.К. Чайка, В.А. Тильба, А.П. Шиндик. М.: РосАгроХим, 2010. 46 с.

- Щегорец О.В. Соеводство: учеб. пособие. Благовещенск, 2002. 432 с.