Прогнозирование урожайности зерновых культур в Орловской области

Автор: Сидоренко О.В., Гуляева Т.И.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Научное обеспечение устойчивого развития АПК и сельских территорий

Статья в выпуске: 6 (27), 2010 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены методики прогнозирования урожайности зерновых культур и представлены результаты аналитического выравнивания динамических рядов урожайности зерновых культур в Орловской области, показатели устойчивости уровней. Исследованы статистически установленные закономерности колебаний природных условий сельскохозяйственного производства в целях заблаговременной локализации негативных последствий неурожая.

Устойчивость, динамика развития, орловская область, прогноз, урожайность, зерновые культуры, засуха

Короткий адрес: https://sciup.org/147123609

IDR: 147123609 | УДК: 631.14:633.1

Текст научной статьи Прогнозирование урожайности зерновых культур в Орловской области

В данной ситуации нельзя не обратиться к статистически установленным закономерностям колебаний природных условий сельскохозяйственного производства в целях заблаговременной локализации негативных последствий неурожая .

Методика измерения вероятностей рисков неурожая , представленная М . Ю збашевым , включает следующие этапы : 1) определение типа тренда и вычисление его уравнения ; 2) измерение колеблемости урожайности и определение ее типа ; 3) прогноз урожайности с заданной надежностью ; 4) расчет вероятностей разных по глубине рисковых ситуаций [3].

В таблице 1 представлены результаты проведенного аналитического выравнивания динамических рядов урожайности зерновых культур в Орловской области , показатели колеблемости и устойчивости уровней . Установлено , что за период 1960-2009 гг . урожайность всех рассматриваемых зерновых культур в Орловской области имеет тенденцию к росту .

Урожайность зерновых ежегодно увеличивается в среднем на 0,33 ц / га , средняя урожайность при этом составила 16,62 ц / га . В разрезе отдельных видов зерновых тенденция роста также установлена по всем культурам . Так , ежегодное увеличение урожайности ячменя – 0,33 ц / га , пшеницы яровой – 0,31 ц / га , ржи озимой – 0,27 ц / га , овса – 0,24 ц / га , проса – 0,16 ц / га , гречихи – 0,09 ц / га , зернобобовых культур – 0,23 ц / га . Самое высокое среднегодовое абсолютное увеличение наблюдается по озимой пшенице – 0,4 ц / га .

Колеблемость урожайности сельскохозяйственных культур за 1960-2009 гг . существена по всем видам ( превышает 10 %). Наибольшая колеблемость урожайности наблюдается по просу (54 %), гречихе (44,1 %), наименьшая – по ржи озимой (33,3 %), овсу (32,0 %).

Коэффициенты устойчивости показывают , что ввиду ежегодной колеблемости зерновых культур обеспечивается 62,7 % урожайности , рассчитанной по тренду , в т . ч . пшеницы озимой – на 62,7 %, пшеницы яровой – 60,8 %, ржи озимой – 66,7 %, ячменя ярового – 64,0 %, овса - 68,0 %, проса – 46,0 %, гречихи – 55,9 %, зернобобовых – 61,7 %.

Таблица 1 – Уравнения тренда, показатели колеблемости и устойчивости урожайности зерновых культур в Орловской области за 1960-2009 гг.

|

Виды сельскохозяйственных культур |

Уравнения тренда |

Показатели колеблемости |

Коэффициент устойчивости, % |

|

|

Абсолютные, ц/га |

Относительные, % |

|||

|

Пшеница озимая |

~ Υ (t)=19,72+0,40 t |

7,5 |

37,8 |

62,2 |

|

Рожь озимая |

~ Υ (t)=16,20+0,27 t |

5,4 |

33,3 |

66,7 |

|

Пшеница яровая |

~ Υ (t)=15,62+0,31 t |

6,1 |

39,2 |

60,8 |

|

Ячмень |

~ Υ (t)=18,60+0,33 t |

6,7 |

36,0 |

64,0 |

|

Овес |

~ Υ (t)=15,48+0,24 t |

4,9 |

32,0 |

68,0 |

|

Просо |

~ Υ (t) = 9,92+0,16 t |

5,4 |

54,0 |

46,0 |

|

Гречиха |

~ Υ (t)= 5,80+0,09 t |

2,6 |

44,1 |

55,9 |

|

Зернобобовые |

~ Υ (t)=12,92+0,23 t |

4,9 |

38,3 |

61,7 |

|

Зерновые (всего) |

~ Υ (t)=16,62+0,33 t |

6,2 |

37,3 |

62,7 |

Ю збашев М.М., Кордович В.И. отмечают, что для прогнозирования урожайности зерновых культур целесообразно брать временной период, начиная с 1985 г., так как присоединение «доперестроечного» периода приводит к увеличению социальноэкономической неоднородности условий сельскохозяйственного производства [3]. Кроме того, по мнению ученых, этот период необходимо рассматривать по семилетним подпериодам: 19851991 гг., 1992-1998 гг., 1999-2005 гг. и т.д. Последний рассматриваемый нами временной интервал будет включать 11 лет: 1999-2009 гг., так как четвертый семилетний период еще не выдержан (табл. 2).

Таблица 2 – Уравнения тренда, показатели колеблемости и устойчивости урожайности зерновых культур в Орловской области за 1985-2009 гг.

|

Временной интервал |

Уравнения тренда |

Показатели колеблемости |

Коэффициент устойчивости, % |

|

|

Абсолютные, ц/га |

Относительные, % |

|||

|

1985-1991 гг. |

~ Υ (t)=19,24+1,15 t |

3,73 |

19,39 |

80,61 |

|

1992-1998 гг. |

~ Υ (t)=18,30-1,55 t |

4,05 |

22,13 |

77,87 |

|

1999-2009 гг. |

~ Υ (t)=23,80+1,19 t |

5,06 |

21,26 |

78,74 |

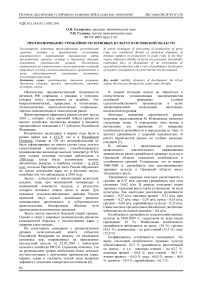

Снижение средней урожайности в 1992-1998 гг . – следствие изменения форм собственности , длительного общего кризиса в экономике страны . Если учесть это , то получим плавное возрастание урожайности зерновых за 1985-2009 гг ., то есть линейный тренд : Υ ~ (t)=20,98+0,37 t . Следовательно , среднегодовой прирост урожайности зерновых в Орловской области за изучаемый период составил 0,37 ц / га . Тенденция увеличения урожайности зерновых культур за изучаемый период устойчива , т . к . коэффициент корреляции рангов Ч . Спирмена (R сп ) составил 0,608. Наибольшее положительное отклонение наблюдалось в 1987 г . и 2002 г . и

-8

-2

-4

-6

Рисунок 1 – Отклонения от тренда, ц/га

составило , соответственно , 4,1 ц / га и 4,0 ц / га ; наибольшее отрицательное отклонение – в 1985 г . и 1999 г . и составило , соответственно , 5,0 ц / га и 7,1 ц / га .

Для определения преобладающего типа колебания использована методика М . Дж . Кендэла : при случайном распределении отклонений во времени среднее число локальных экстремумов на графике составляет 2/3(n-2), что для данного ряда равно 15. Фактическое число экстремумов составило 12, что говорит о преобладании случайно распределенных во времени колебаний урожайности ( рис . 1). Это дает нам право применять вероятностные оценки для колебаний урожайности и их рисков ( табл . 3).

Составим точечный прогноз урожайности зерновых культур в Орловской области на 2010-2011 гг .

Уравнение тренда имеет вид : Υ (t)=20,98+0,37 t, если в 2009 г . t = 12, то в 2010 году t = 13 и урожайность зерновых составит :

Υ ~ 2010=20,98+0,37·13=25,79 ц / га

Υ ~ 2011=20,98+0,37·14=26,16 ц / га

Интервальный прогноз учитывает уровень колеблемости урожайности :

в 2010 году: 25,79 ± 6,2 ц/га в 2011 году: 26,16 ± 6,3 ц/га.

Таблица 3 – Тренд урожайности зерновых культур и отклонение от него (ц/га)

|

Годы |

Фактическая урожайность |

Теоретическая урожайность (тренд) |

Абсолютное отклонение от тренда (+,-) |

|

1985 |

12,4 |

17,4 |

-5,0 |

|

1986 |

17,1 |

18,4 |

-1,3 |

|

1987 |

22,2 |

18,1 |

4,1 |

|

1988 |

18,6 |

19,2 |

-0,6 |

|

1989 |

22,3 |

20,4 |

1,9 |

|

1990 |

22,9 |

21,5 |

1,4 |

|

1991 |

19,2 |

22,3 |

-3,1 |

|

1992 |

23.7 |

22,9 |

0,8 |

|

1993 |

23,5 |

21,4 |

2,1 |

|

1994 |

19,4 |

19,8 |

-0,4 |

|

1995 |

14,3 |

18,3 |

-4,0 |

|

1996 |

14.9 |

16,8 |

-1,9 |

|

1997 |

17.6 |

15,2 |

2,4 |

|

1998 |

14,7 |

13,7 |

1,0 |

|

1999 |

12.9 |

20,0 |

-7,1 |

|

2000 |

18.6 |

21,0 |

-2,4 |

|

2001 |

22,9 |

22,0 |

0,9 |

|

2002 |

27,0 |

23,0 |

4,0 |

|

2003 |

24,5 |

22,6 |

1,9 |

|

2004 |

23,3 |

23,8 |

-0,5 |

|

2005 |

24,0 |

25,0 |

-1,0 |

|

2006 |

24,1 |

26,2 |

-2,1 |

|

2007 |

23,0 |

27,4 |

-4,4 |

|

2008 |

31,4 |

28,6 |

2,8 |

|

2009 |

30,1 |

29,8 |

0,3 |

Методика прогнозирования урожайности зерновых культур по методу « ЗОНТ » [4] обеспечивается :

-

1. Особыми приемами подготовки исходной информации : представлением рядов динамики в форме цепных индексов , характеризующих межгодовые колебания урожайности , а также в форме мажорантных отношений динамики урожаев , которые позволяют абстрагироваться от влияния организационно - экономических факторов и « обнажить » импульсивные колебания природных условий производства .

-

2. Опорой на знание ряда статистических закономерностей в межгодовых колебаниях погодных условий урожаев : в каждом регионе эти колебания имеют предел глубины и продолжительности ; колебания урожаев частично находятся под воздействием импульсивно - циклических процессов ( в ряде областей России прослеживаются 5-7 – летние импульсы ); существует корреляционная зависимость между мажорантными уровнями урожаев в текущем году и колебаниями урожаев в следующем году ; зависимость , выраженная ранее , по мере интенсификации производства изменяется .

-

3. Применением многоаспектных оценок грядущего урожая , то есть взаимным наложением прогностических выводов , полученных в результате одновременного использования нескольких закономерностей колебаний урожаев .

-

4. Осуществлением прогностических работ в несколько этапов : 1) качественная оценка изменения урожайности на перспективу ( спад или подъем ),

-

2) разработка количественного прогноза в виде интервальной и точечной оценки .

-

5. Использование такой последовательности исполнения расчетов , которая позволяет разворачивать прогностические исследования – от более общих к более частным .

-

6. Прогнозы составляются с обязательной проверкой надежности .

Итак , осуществим расчеты для прогнозирования урожайности зерновых культур в Орловской области по методу « ЗОНТ ».

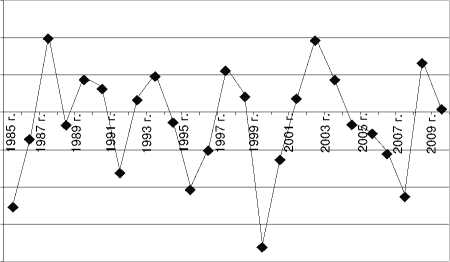

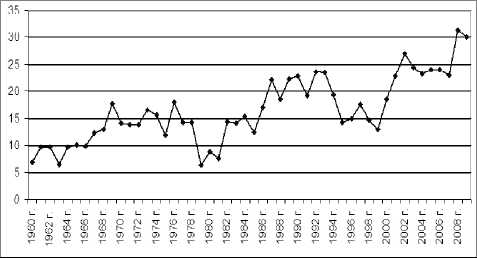

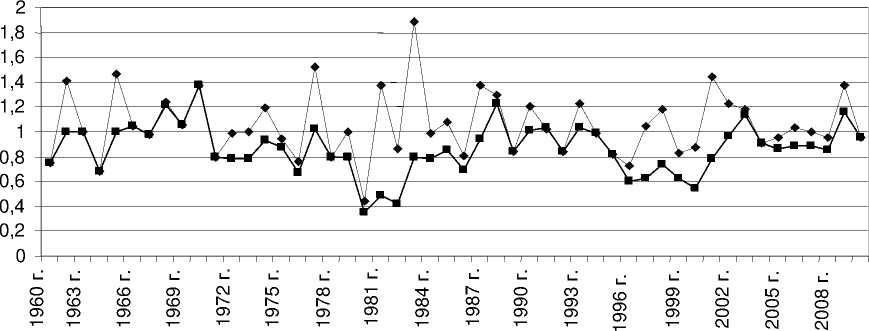

На рисунках 2, 3 изображены кривые урожайности и цепных индексов по зерновым культурам в Орловской области за 1960–2009 гг . Кривая урожайности имеет наклон вверх – четко просматривается тенденция повышения валового сбора с одного гектара . В то же время кривая цепных индексов наклона не имеет , а потому явно сгладила во времени фактор НТП . Ее колебания – это четко выраженные межгодовые колебания погодных условий . Следовательно , на рисунке 2 тенденция в основном отражает динамику научно - технического прогресса .

Рисунок 2 – Динамика урожайности зерновых культур в Орловской области

Рисунок 3 – Цепные индексы урожайности зерновых культур в Орловской области

По И . Б . Загайтову , урожайность зерновых культур характеризуется импульсивной 6- летней цикличностью , при этом четвертый цикл – самый неблагоприятный ( подтверждение тому многолетняя статистика урожайности зерновых культур в РФ ( табл . 4)). Для Орловской области цепные индексы урожайности зерновых культур , расположенные по шестилетним циклам представлены в таблице 5.

Таблица 4 – Цепные индексы урожайности зерновых культур в РФ, расположенные по шестилетним циклам

|

№ циклов |

Годы |

Цепные индексы по порядку лет в цикле |

|||||

|

I |

II |

III |

IV |

V |

VI |

||

|

1 |

1960-1965 |

108 |

93 |

111 |

75 |

129 |

84 |

|

2 |

1966-1971 |

146 |

91 |

124 |

83 |

128 |

94 |

|

3 |

1972-1977 |

86 |

134 |

87 |

69 |

163 |

84 |

|

4 |

1978-1983 |

127 |

68 |

115 |

76 |

138 |

108 |

|

5 |

1984-1989 |

84 |

117 |

112 |

93 |

95 |

113 |

|

6 |

1990-1995 |

115 |

78 |

119 |

95 |

87 |

80 |

|

7 |

1996-2001 |

112 |

127 |

95 |

81 |

109 |

125 |

|

8 |

2002-2007 |

102 |

91 |

106 |

98 |

102 |

105 |

|

В среднем |

110 |

100 |

109 |

84 |

119 |

99 |

|

Таблица 5 – Цепные индексы урожайности зерновых культур в Орловской области, расположенные по шестилетним циклам

|

№ циклов |

Годы |

Цепные индексы по порядку лет в цикле |

|||||

|

I |

II |

III |

IV |

V |

VI |

||

|

1 |

1960-1965 |

75 |

141 |

100 |

68 |

147 |

104 |

|

2 |

1966-1971 |

98 |

124 |

106 |

137 |

79 |

99 |

|

3 |

1972-1977 |

100 |

119 |

94 |

76 |

152 |

79 |

|

4 |

1978-1983 |

100 |

44 |

137 |

86 |

189 |

99 |

|

5 |

1984-1989 |

108 |

81 |

138 |

130 |

84 |

120 |

|

6 |

1990-1995 |

102 |

84 |

123 |

99 |

82 |

73 |

|

7 |

1996-2001 |

104 |

118 |

83 |

87 |

144 |

123 |

|

8 |

2002-2007 |

118 |

91 |

95 |

103 |

100 |

95 |

|

9 |

2008-2013 |

137 |

96 |

- |

- |

- |

- |

|

В среднем |

104 |

99,8 |

110 |

98 |

122 |

99 |

|

Учеными установлена закономерность : повторяемость выраженных в цепных индексах колебаний урожаев не может быть беспредельной . Регулярное повышение урожаев после двух подряд спадов типично для многих российских регионов и зарубежных стран .

И.Б. Загайтов отмечает, при всех достоинствах цепных индексов урожая в части оценки межгодовых колебаний погодных условий сельскохозяйственного производства, они имеют недостаток, так как не позволяют в должной мере учесть цикличность в динамике природных условий урожая. Этот недостаток снимается при использовании мажорантных отношений:

М = (Yi : Ymax (i1: i-1)) ∙100, где Yi – урожайность i-го года,

Ymax (i1: i-1) – мажорантная (максимальная) урожайность за предшествующий период в изучаемом регионе.

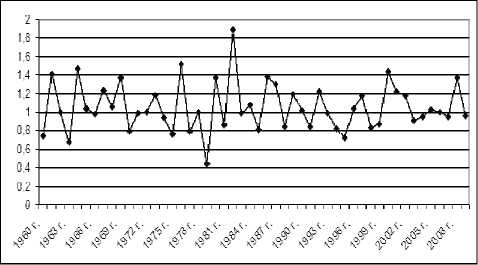

Рассмотрим рисунок 4, на котором совмещены данные цепных индексов и мажорантных отношений урожайности зерновых культур в Орловской области за 1960-2009 гг .

—♦— цепные индексы —■— мажорантные отношения

Рисунок 4 – Цепные индексы и мажорантные отношения урожайности зерновых культур в Орловской области.

Обратим внимание на показатели 1982 г., когда цепной индекс был максимальным (1,89). Его высокое значение объясняется не тем, что этот год по погодным условиям был экстраординарно благоприятным, а потому, что предшествующий 1981 г. характерен обширной засухой. Анализируя погодную ситуацию через показатели мажорантных отношений (в 1982 г. – 0,80), мы можем сказать не только о том, что в 1982 г. погодные условия были более благоприятные, чем в 1981 г., но и то, что по комплексу метеоусловий зернопроизводства этот год уступал 1976 г. Самые глубокие спады урожайности (по мажорантным отношениям) за анализируемый период времени в Орловской области были в 1975 г., 1979 г., 1980 г., 1981 г., 1995 г., 1996 г., 1998 г., 1999 г., 2002 г., 2006 г. Мажорантные отношения выполняют роль «сита», позволяющего расчленять колебания урожаев со знаками (+) и (-) [5]. Учеными установлена закономерность: по достижению мажорантного отношения 0,95 и выше, в следующем году, цепной индекс урожаев идет на спад. «Межгодовые колебания погодных условий зернопроизводства в регионе происходят в зависимости от природно-климатических условий, складывающихся на определенных территориях земной поверхности в предшествующем году, что обнаруживается в колебаниях урожаев на этих территориях».

Рассмотрим возможные спады и подъемы урожайности в таблице 6.

Таблица 6 – Прогнозирование урожайности зерновых культур в Орловской области

|

Годы |

Урожайность, ц/га |

Мажорантные отношения |

Ожидаемый спад (-) или повышение (+) урожайности в следующем году |

|

1985 |

12,4 |

0,69 |

+ |

|

1986 |

17,1 |

0,94 |

+ |

|

1987 |

22,2 |

1,23 |

- |

|

1988 |

18,6 |

0,84 |

+ |

|

1989 |

22,3 |

1,01 |

- |

|

1990 |

22,9 |

1,03 |

- |

|

1991 |

19,2 |

0,84 |

+ |

|

1992 |

23,7 |

1,03 |

- |

|

1993 |

23,5 |

0,99 |

- |

|

1994 |

19,4 |

0,82 |

+ |

|

1995 |

14,3 |

0,60 |

+ |

|

1996 |

14,9 |

0,63 |

+ |

|

1997 |

17,6 |

0,74 |

+ |

|

1998 |

14,7 |

0,62 |

+ |

|

1999 |

12,9 |

0,54 |

+ |

|

2000 |

18,6 |

0,78 |

+ |

|

2001 |

22,9 |

0,97 |

- |

|

2002 |

27,0 |

1,14 |

- |

|

2003 |

24.5 |

0,91 |

+ |

|

2004 |

23,3 |

0,86 |

+ |

|

2005 |

24.0 |

0,89 |

+ |

|

2006 |

24,1 |

0,89 |

+ |

|

2007 |

23,0 |

0,85 |

+ |

|

2008 |

31,4 |

1,16 |

- |

|

2009 |

30,1 |

0,96 |

- |

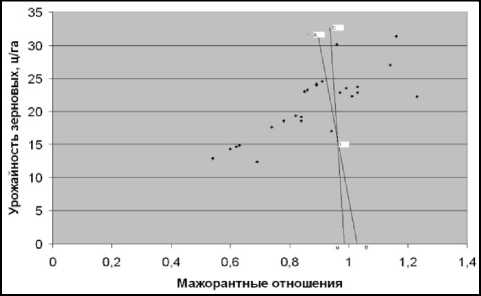

Далее обратимся к рисунку 5, где в области АОМ сосредоточены показатели возможных подъемов , а в области СОВ возможных спадов урожайности зерновых культур в Орловской области за 19852009 гг ., соотнесенные к мажорантным отношениям в каждом предшествующем году . Области АОС и МОВ – поля с неопределенными значениями . Если в последующие периоды показатели урожаев и их мажорантных отношений будут попадать в область АОМ , то можно прогнозировать рост урожайности к уровню каждого предшествующего года ; если попадают в область СОВ , – нужно прогнозировать снижение урожайности ; в случае попадания в область АОС и МОВ , ничего определенного , согласно методике , о перспективах динамики урожайности на изучаемой территории сказать нельзя .

Составим прогноз урожайности на 2010 г .: на графике определим точку пересечения урожайности за 2009 г . (30,1 ц / га ) и мажорантного отношения (0,96). Точка оказалась в области СОВ , следовательно , можно говорить о вероятном снижении урожая зерновых в 2010 г .

Рисунок 5 – Прогноз урожайности зерновых культур в Орловской области на 2010 г.

Осуществим расчет возможного уровня урожайности зерновых культур в 2010 г . по методу « ЗОНТ ». Используем данные о темпах двухгодичного снижения урожайности в Орловской области . За период 1960-2009 гг . это : 1971 г . (0,99), 1975 г . (0,76), 1979 г . (0,44), 1995 г . (0,73), 1999 г . (0,87). Итого в среднем (0,99+0,76+0,44+0,73+0,87):5 = 0,76. Следовательно , урожайность зерновых культур составит : 30,1·0,76 = 22,8 ц / га .

Второй вариант принимает во внимание индексы урожайности , когда на основе мажорантных отношений имел место спад урожаев ( табл . 7). Сумма этих индексов 12,48, среднее значение – 0,78. Отсюда , возможный уровень урожайности в 2010 г .: 30,1·0,78 = 23,5 ц / га .

Таким образом , если первый вариант прогноза вывел на урожайность 22,8 ц / га , второй – на 23,5 ц / га , то правомерно принять среднее из двух вариантов 23,2 ц / га .

Таким образом , статистическая информация об урожайности зерновых культур , представленная в форме цепных индексов и мажорантных отношений , в определенном взаимодействии может стать базой для анализа закономерностей колебаний природных условий сельскохозяйственного производства .

Теоретический и научно - практический журнал . Основан в 2005 году

Свидетельство о регистрации ПИ №ФС77–21514 от 11.07. 2005 г.

Подписано в печать 28.12.2010 Формат 60х84/8. Бумага офсетная.

Гарнитура Таймс.

Объём 18,5 усл. печ. л. Тираж 300 экз. Издательство Орел ГАУ, 302028, г. Орел, бульвар Победы, 19.

Лицензия ЛР№021325 от 23.02.1999 г.

Ж урнал рекомендован ВАК Минобрнауки России для публикаций научных работ, отражающих основное научное содержание кандидатских и докторских диссертаций

Список литературы Прогнозирование урожайности зерновых культур в Орловской области

- Развитие инфраструктуры и логистического обеспечения зернового рынка России в среднесрочной перспективе [Текст]//Экономика сельского хозяйства России. -2010. -№ 6. -с. 11-19

- Ушачев, И.Г. Сельское хозяйство как фактор продовольственной безопасности России [Текст]/И.Г. Ушачев//Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. -2010. -№ 8. -с. 13-15

- Юзбашев, М.М. Расчет вероятностей рисков неурожая зерновых культур в Российской Федерации [Текст]/М.М. Юзбашев, В.И. Кордович//Вопросы статистики. -2007. -№ 5. -с. 59-61

- Загайтов, И.Б. Прогноз колебаний природных условий сельскохозяйственного производства и всемирная статистика урожаев [Текст]/И.Б.Загайтов, Л.С.Воробьева. -Воронеж: ВГАУ, 1998. -215 с

- Загайтов, И.Б. Долгосрочные прогнозы колебаний естественных условий и их роль в плановом регулировании сельскохозяйственного производства [Текст]/И.Б. Загайтов//Совершенствование экономического механизма в сельском хозяйстве. -М., 1981. -с.27

- http://www.mcx.ru>