Прогнозирование загрязнения атмосферного воздуха методом моделирования

Автор: Хулакшанова И.Е.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Рубрика: Охрана окружающей среды и безопасность жизнедеятельности

Статья в выпуске: 2 (25), 2009 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается метод математического моделирования распределения атмосферных примесей, основанный на описании климатических характеристик.

Экология, нормирование антропогенного воздействия, моделирование процессов охраны окружающей среды

Короткий адрес: https://sciup.org/142142106

IDR: 142142106 | УДК: .

Текст научной статьи Прогнозирование загрязнения атмосферного воздуха методом моделирования

Математические модели и методы становятся неотъемлемой частью многих работ, связанных с проблемой взаимоотношений человека с окружающей средой. Так, изучение специфики рассматриваемых систем и связанных с ними проблем привело к новым математическим постановкам задач управления, таким, например, как нормирование внешних воздействий на системы, в частности нормирование антропогенных воздействий. Модели распространения газовых и аэрозольных примесей от источников имеют широкую область применения при решении различных задач охраны окружающей среды.

Развитие методов прогноза загрязнения воздуха основывается на результатах теоретического и экспериментального изучения закономерностей распространения примесей от источников. Такое изучение осуществляется главным образом по двум направлениям. Одно из них состоит в разработке теории атмосферной диффузии. Другое связано в основном с эмпирико-статистическим анализом распространения загрязняющих веществ в атмосфере и с использованием для этой цели интерполяционных моделей большей частью гауссовского типа.

Первое направление является более универсальным, поскольку позволяет исследовать распространение примесей от источников различного типа при разных характеристиках среды. Оно дает возможность использовать параметры турбулентного обмена, применяемые в метеорологических задачах о тепло- и влагообмене в атмосфере. Это обстоятельство весьма существенно для практического использования результатов теории к прогнозированию загрязнения воздуха с учетом ожидаемого изменения метеорологических условий.

В общем виде задача прогноза загрязнения воздуха математически может быть определена как решение при определенных начальных и граничных условиях дифференциального уравнения:

∂q+ 3u ∂q ∂t ∑i=1 i ∂xi

= 3 ∂ k ∂q -aq i, i=1 ∂xi ∂xi

где t – время; xi – координаты; ui и ki – составляющие средней скорости перемещения при- меси и коэффициента обмена, относящиеся к направлению оси xi (i=1,2,3); a- коэффициент, определяющий изменение концентрации за счет превращения примеси.

Данное уравнение не только описывает пространственное распределение средних концентраций, а также их изменение со временем. И в этой связи оно может рассматриваться как прогностическое уравнение. При решении практических задач данный вид уравнения может упрощаться. Например, вертикальные движения в атмосфере над горизонтальной однородной подстилающей поверхностью малы и практически можно принимать ю = 0 в случае легкой примеси, не имеющей собственной скорости перемещения. Если же рассматривается тяжелая примесь, постепенно оседающая, то ю представляет собой скорость осаждения (которая входит в уравнение со знаком минус). Также изменения концентраций в атмосфере со временем

∂q dtt ’

носят обычно квазистационарный характер и практически часто можно исключать член приняв его равным нулю. Таким образом, исходное прогностическое уравнение сводится к обычно используемому уравнению атмосферной диффузии [1]:

u d ю=® k z ®qЛ k , ^ -a , ∂ x ∂ z ∂ z ∂ z ∂ y y ∂ y

Также для описания распространения примесей в атмосфере, наряду с решением уравнения турбулентной диффузии, широко используются формулы Гауссовского распределения концентрации. Гауссовское уравнение следует из общего уравнения атмосферной диффузии при выполнении следующих условий: 1) решение не зависит от времени (источник имеет постоянные параметры выброса); 2) скорость ветра постоянна и одинакова во всем слое диффу зии; 3) коэффициенты диффузии не зависят от координат; 4) диффузия в направлении X мала по сравнению со средней скоростью переноса вещества в этом направлении, т.е.

∂q д2 q дх2

и — >> kT

∂x

Практическая эффективность прогнозов загрязнения воздуха четко выявляется в тех случаях, когда известны его источники и могут быть приняты меры по сокращению вредных выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий.

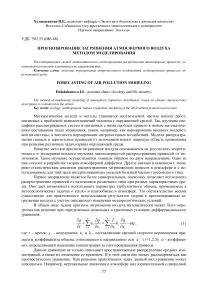

Рис. 1. Формы факелов

Как известно, метеорологические факторы существенно влияют на распространение примеси и, как следствие, на форму дымовых факелов от источников. Последнее используется для типизации метеорологических условий загрязнения воздуха и соответствующих им дымовых факелов при различной стратификации атмосферы. Примером такой типизации могут служить представленные на рисунке 1 пять форм дымовых факелов в зависимости от распределения температуры с высотой:

-

а) волнообразный, порывистый факел при сильной конвекции; б) конусообразный, при слабой конвекции и изотермии; в) узкий, линейный, когда источник располагается в инверсионном слое; г) приподнятый, срезанный снизу, когда источник располагается примерно на уровне верхней границы инверсии; д) срезанный сверху, задымляющий приземный слой, по-дынверсионный, соответствующий большой загазованности приземного слоя воздуха (определяемый в английской литературе как фумигация). Очевидно, что при оценке формы факела следует учитывать скорость ветра. При слабом ветре дым поднимается почти вертикально , а при сильном ветре распространяется горизонтально, вдоль земной поверхности. Использование такой зависимости позволяет упростить уравнение (2), выразив решение для точечного

источника q (x, y , z) через решение для линейного источника q' (x, z) с помощью соотно шения:

q (x , z ) - 4 k x

q ( x , y , z ) = e 0 ,

2nk 0 x где q' удовлетворяет уравнению

S q' S q' д . дq'

u - 69- = к - aq , ax az az az

Еще одним фактором является расположение источников вредных примесей. Тепловые электростанции, металлургические и другие предприятия нередко сооружаются в пониженных местах вблизи водоемов или в поймах рек, а жилые массивы располагаются при этом на возвышенных местах. При ветре со стороны предприятий здесь создаются значительные концентрации вредных веществ. В пониженных формах рельефа чаще застаивается воздух, что также приводит к усилению опасности загрязнения в этих местах. Под влиянием неровностей местности изменяется характер движения и турбулентный режим воздушных потоков, что вызывает существенное изменение распределения концентрации от источников [2]. Описание турбулентной диффузии примеси в условиях холмистой местности производится также с помощью уравнения (2), но записанного для области с криволинейной границей.

z = z - h(x), x' = x, (5)

где z = h(x) описывает границу подстилающей поверхности. Тогда уравнение принимает сле- дующий вид:

dq' ( dh\(q' д , dq'

u--hl to—u — I — =—kz —.

Sx у ex) dz' dz dz'

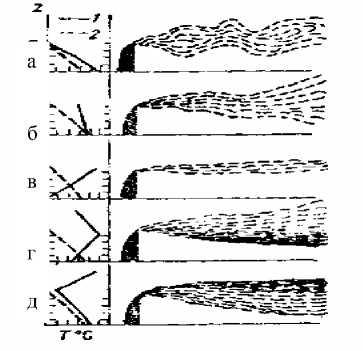

К настоящему времени наметилось два основных подхода к теоретическим исследованиям распространения примесей в приземном слое воздуха. Один из них развит О. Сеттоном и состоит в использовании формул, полученных в результате статистической обработки информации. Второй подход основан на использовании уравнений турбулентной диффузии. И для решения ряда задач, в том числе задач оптимального управления, необходимы соотношения между эмпирическими функциями первого подхода и теоретическими уравнениями второго. Модель распространения загрязнений, выбрасываемых предприятием в атмосферу (Г.А. Колокольникова) разработана по аналогии с моделью локального климата (Г.В. Боховко и Г.Н. Константинова) и используется для решения задачи оптимального управления. Рассматривается некоторая пространственная область G - примерная зона влияния предприятия. В этой области выделяется K слоев (вертикальное дробление) и в каждом слое Nk ячеек (рис.

-

2). Через V* обозначим объем i -й ячейки к -го слоя, M - число учитываемых примесей, q k ( t ) - средняя концентрация j -го загрязняющего вещества в i -й ячейке к -го слоя в момент

времени t .

Рис.2 Пример дробления зоны влияния предприятия на ячейки разного размера для произвольного случая. Римскими цифрами обозначены номера ячеек

Тогда динамика атмосферных примесей описывается

системой дифференциальных уравнений:

s q к д t

a j q ij + S Qirj ’

r G I k

где a j - величина, обратная интервалу времени, за который концентрация j -го загрязнителя уменьшается; Iik - множество во всех ячейках, соседних с i -й ячейкой k -го слоя; Qirj - поток j -го загрязняющего вещества, связывающий i -ю ячейку k -го слоя r -й соседней. Расчет потоков Qirj описывается для двух ячеек одного слоя:

1 D

V i

q rj

qij

Г 1 S ir .

2 ( L ri + Li r )

—

Здесь Sir - площадь граничной поверхности между i-й и r-й ячейками; DГ - коэффициент горизонтальной диффузии, а Lri и Lir характеризуют линейные размеры i-й и r-й ка- мер в направлении прямой, соединяющей их центры. Аналогично описывается поток Qirj ме- жду соседними ячейками, лежащими в разных слоях.

Данная структура модели «стыкуется» с технологической моделью, описывающей производственную деятельность предприятия (В.А. Дыхта, Г.А. Колокольникова, И.А. Никифорова) [2]. Если горизонтальные размеры ячеек исчисляются десятками или сотнями кило- метров, то интенсивность выброса f i j -го загрязнителя в i -й ячейке определяется по

формуле:

г = Т.Т.

p = 1 i = 1

р N

Pip

где Pi - количество промышленных предприятий в ячейке с номером i ; Np - количество бло- ков в производственной модели p -го предприятия; zlp - вектор выбросов l-го блока p -го предприятия; Tp- рабочее время в году p -го предприятия. В результате объединения приходим к модели, описывающей производство и распространение загрязнений:

— = Aq, + У Birqr + У z z . (10) i i ir r l

-

d t r e I i V i T l = 1

Таким образом, если известны ожидаемые значения скорости ветра, показатели устойчивости атмосферы и мощности выброса, то можно дать прогноз концентрации примеси. Но методы прогноза загрязнения воздуха, естественно, не являются радикальным средством защиты воздушного бассейна. Значительные возможности здесь связаны с совершенствованием численных методов на основе более полного учета физики и химии атмосферных процессов, определяющих загрязнение воздуха, с широким использованием данных автоматизированных систем контроля.