Программа лечения больных с истинными аневризмами селезеночной артерии в хирургической клинике Боткинской больницы

Автор: Шабунин А.В., Бедин В.В., Тавобилов М.М., Карпов А.А., Алиева Ф.Ф.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Сердечно-сосудистая хирургия

Статья в выпуске: 3 (85), 2023 года.

Бесплатный доступ

Введение. Многие годы лечение пациентов с истинными аневризмами селезеночной артерии оставалось прерогативой сосудистых хирургов, однако развитие миниинвазивных хирургических технологий сделало возможным участие гепатопанкреатобилиарных хирургов в лечении данной категории пациентов.Материалы и методы. Проведён анализ результатов лечения 31 больного с диагнозом истинная аневризма селезеночной артерии, перенесших оперативное вмешательство в хирургической клинике Боткинской больницы с 2020 по 2022 годы. Лапароскопическое клипирование ветвей аневризмы осуществлено в 29 (93,5 %) случаях, в 1 (3,2 %) лапароскопическая спленэктомия в связи с сочетанным эхинококковым поражением селезенки, одно открытое клипирование выполнено в связи с необходимостью симультанного формирования гепатикоеюноанастомоза. В работе прослежена эволюция хирургических доступов при лапароскопическом клипировании ветвей аневризмы селезеночной артерии, оценены непосредственные и отдаленные результаты хирургических вмешательствРезультаты. Более детальному анализу подвергнуты 29 историй болезни пациентов с истинными аневризмами селезеночной артерии, перенесших лапароскопическое вмешательство. Среднее время хирургического вмешательства составило 122,75 (60-240) мин. Средний послеоперационный койко-день составил 4,4 (2-8). Послеоперационные осложнения выявлены у двух больных: в одном (3,2 %) случае отмечено развитие острого посттравматического панкреатита, во втором - клинически значимая ишемия селезенки. Отдаленные результаты отслежены у 19 пациентов, рецидивов и реканализации аневризм не выявлено.Заключение. Современный подход к лечению истинных аневризм селезеночной артерии с использованием лапароскопических технологий позволяет безопасно проводить лечение таких пациентов с удовлетворительными отдаленными результатами.

Аневризма селезеночной артерии, лапароскопическое клипирование аневризмы селезеночной артерии, интраоперационное ультразвуковое исследование

Короткий адрес: https://sciup.org/142238988

IDR: 142238988 | УДК: 617-089.844 | DOI: 10.17238/2072-3180-2023-3-81-89

Текст научной статьи Программа лечения больных с истинными аневризмами селезеночной артерии в хирургической клинике Боткинской больницы

Широкое применение современных методов визуализации привело к увеличению случаев обнаружения бессимптомных аневризм селезеночной артерии. В течение многих лет традиционным методом лечения служила лапаротомия с резекцией участка селезеночной артерии с аневризмой, с формированием анастомоза либо спленэктомия. Однако в 1978 P. Probst и соавт. сообщили о первых положительных отдаленных результатах эндоваскулярной эмболизации аневризмы селезеночной артерии [1]. Первое лапароскопическое вмешательство при лечении аневризмы селезеночной артерии было выполнено в 1993 году M. Hashizume [2].

Если ранее пациентами с истинной аневризмой селезеночной артерии занимались сосудистые хирурги, выполняющие в большинстве случаев открытые вмешательства, то в настоящее время все большее количество больных их этой категории проходит лечение у гепатопанкреатобилиарных и рентгенэн-доваскулярных хирургов, которые применяют минимально инвазивные технологии.

На сегодняшний день отсутствуют четко определённые показания к применению того или иного способа хирургического лечения при истинных аневризмах селезеночной артерии. Однако внедрение в хирургическую практику эндовидеохирургических технологий позволило снизить частоту послеоперационных осложнений и улучшить результаты лечения у больных с истинными аневризмами селезеночной артерии [3]. Лапароскопическое клипирование аневризм селезеночной артерии на сегодняшний день становится операцией выбора при лечении больных с истинными аневризмами селезеночной артерии.

Применение в протоколе лечения лапароскопического клипирования ветвей аневризмы селезеночной артерии требует своего обоснования. Хотя данная методика является минимально инвазивной с коротким периодом восстановления, что может быть альтернативой традиционным открытым вмешательствам. Несмотря на свою безопасность и доступность, это вмешательство требует достаточного опыта хирурга и обязательного использования интраоперационного УЗИ для уточнения локализации аневризмы, выявления всех аффе-рентых и эфферентных ветвей, а также контроля кровотока в аневризме и селезёнке до и после клипирования [4].

При анализе литературы выявлено, что ранее при дистальном расположении аневризмы селезёночной артерии, в области ворот селезенки выполняли резекцию аневризмы со спленэктомией [5, 6]. В ряде случаев выполнялась спленэктомия с дистальной резекцией поджелудочной железы, когда стенка аневризмы сильно воспалена и прилежит к хвосту поджелудочной железы. Также лапароскопическую спленэктомию применяли, если кровоснабжение селезенки после аневриз-мэктомии становилось недостаточным [7].

Последние результаты когортных исследований, сообщающие о заметном увеличении риска гематологических злокачественных новообразований у лиц, перенесших спленэктомию, позволяют предположить, что спленэктомия приводит к потере эффективного иммунитета за злокачественными клетками, переносимыми с кровью, поскольку оставшаяся вторичная лимфоидная ткань, не обладает достаточным потенциалом для компенсации [8]. В одном из крупных исследований Li-Min Sun и соавторы выявили, что пациенты, перенесшие спленэктомию, имели значительно более высокий риск развития некоторых видов рака желудочнокишечного тракта, рака головы и шеи, а также гематологических злокачественных опухолей, причем это явление было более выражено в группе нетравматической спленэктомии [9]. Поэтому, если позволяют условия, следует рекомендовать клипирование аневризмы или аневризмэктомию с сохранением селезенки.

В соответствии с имеющимися литературными данными, выполнение лапароскопического клипирования ветвей аневризмы возможно в отдельных случаях, при этом необходимо обосновать данную методику, как операцию выбора при лечении истинных аневризм селезеночной артерии.

Материалы и методы

Исследование основано на анализе 31 пациента, которые проходили лечение в хирургической клинике Боткинской больницы с 2020 по 2022 гг. по поводу истинных аневризм селезеночной артерии. Диагноз аневризмы селезеночной артерии был поставлен на основании инструментальных исследований. У пациентов истинная аневризма селезеночной артерии была выявлена случайно при проведении ультразвукового исследования брюшной полости, а также при выполнении компьютерной томографии органов грудной клетки по поводу коронавирусной инфекции. Стоит отметить тот факт, что в связи со вспышкой коронавирусной инфекции, увеличением количества выполнения компьютерной томографии грудной клетки, частота выявляемости аневризмы селезеночной артерии значительно возросла. У большинства больных аневризма носила бессимптомный характер.

Компьютерная томография брюшной полости с внутривенным контрастированием с последующим трёхмерным моделированием анатомии селезеночной артерии позволяет провести предоперационное планирование тактики хирургического лечения.

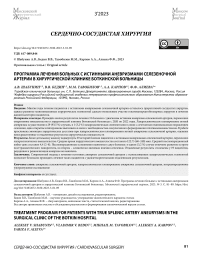

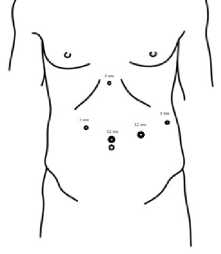

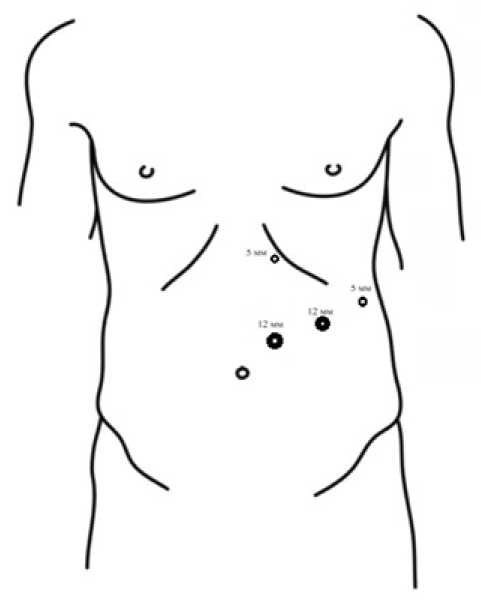

Оперативное вмешательство выполнялось пациентам с истинной аневризмой селезеночной артерии размером более одного сантиметра в диаметре. Лапароскопическое клипирование ветвей аневризмы осуществлено в 29 случаях. Пациенты, которым выполнялось лапароскопическое клипирование ветвей аневризмы селезеночной артерии были разделены на три группы, в зависимости от способа установки троакаров при проведении оперативного вмешательства. Первую группу составляли пациенты, которым выполнялась установка 5 троакаров (1–10 операций), (рис. 1), во вторую группу входили пациенты, которым устанавливали 4 троакара по предложенной нами методике (11–23 операций), (рис. 2), третья группа – использование 3 троакаров (24–29 операции), (рис. 3).

В представленной работе прослежена эволюция хирургических доступов при лапароскопическом клипировании ветвей аневризмы селезеночной артерии, оценены непосредственные (длительность послеоперационного койко-дня, количество и тяжесть осложнений) и отдаленные результаты хирургических вмешательств (реканализация аневризмы) у пациентов I, II и III группы.

Сбор и обработка данных выполнялась программой Excel 2016 (Microsoft Office). Нормальное распределение данных оценивалась тестом Колмагорова-Смирнова. Оценка послеоперационных осложнений выполнялось по шкале Clavien-Dindo, интенсивность болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале (ВАШ). Средние показатели по группам оценивались статистическим тестом Kruskal-Wallis. Пороговый уровень статистической значимости (р) оценивался как менее 0.05.

Технические особенности хирургических вмешательств

В предшествующей статье хирургической Боткинской больницы подробно рассмотрены технические особенности лапароскопического клипирования ветвей аневризм селезеночной артерии [10]. В данной работе хотелось бы остановиться на эволюционных аспектах данных вмешательств.

Первые вмешательства выполнялись с разведенными ногами у пациентов, при этом укладывание валика под левую часть туловища пациента сопровождалось недостаточно функциональным расположением его на операционном столе. Также при первых вмешательствах установка троакаров выполнялась таким образом, что возникала необходимость установки минимум пяти троакаров (два 12-мм и три 5 мм). Это приводило к неудобству оперирующего хирурга и зачастую интраоперационным техническим сложностям и, как результат, увеличению времени хирургического вмешательства (рис. 1).

Рис. 1. Расстановка троакаров на 1–10 операциях. Красным цветом отмечен 5-мм троакар, не устанавливаемый в последующем Fig. 1. Trocar placement in 1–10 operations. The 5-mm trocar is marked in red and will not be inserted later

Решение поставленной задачи обеспечивается правильно выполненной установкой троакаров.

При анализе эффективности выбранной методики установки троакаров нами были сделаны следующие выводы:

– вне зависимости от локализации аневризмы 5-мм троакар в области правого мезогастрия продемонстрировал свою неэффективность;

– оптический 12-мм троакар необходимо устанавливать в точке Губергрица и смещать 12 и 5-мм троакары влево и вверх с целью более удобной работы на дистальных отделах селезеночной артерии и воротах селезенки (рис. 2)

– при расположении аневризмы у нижнего полюса селезенки в дистальных отделах селезеночной артерии нет необходимости в установке дополнительного 5-мм троакара в левом мезогастрии, однако, учитывая рутинную установку страхового дренажа, предшествующая установка данного троакара не влияет на операционную травму, при несколько меньшем времени хирургического вмешательства, чем без его применения (рис. 3);

– при низком уровне индекса массы тела (ИМТ) возможно уменьшение количества троакаров до трех (12-мм, 12-мм и 5-мм);

– минимально возможный доступ в сальниковую сумку с целью минимизации травматизации желудочно-сальниковых, а также коротких желудочных сосудов, за счет которых сохраняется кровоснабжение селезенки.

Рис. 2. Расстановка троакаров на 11–23 операциях

Fig. 2. Trocar placement at 11–23 operations

Рис. 3. Расстановка троакаров на 24–29 операциях Fig. 3. Trocar placement at 24–29 operations

Таким образом, установка троакаров осуществляется следующим образом: отступя 5 см от пупочного кольца влево и вверх, по наружному краю прямой мышцы живота устанавливают оптический 12-мм троакар (точка Губергрица). После установки первого троакара производят установку второго и третьего троакаров, второй троакар (12 мм) располагается по левой среднеключичной линии на 3–4 см выше первого троакара. Третий троакар (5 мм) устанавливают по наружному краю прямой мышцы живота на 3 см ниже левой реберной дуги. Данная установка троакаров способствует более удобной работе на дистальных отделах селезеночной артерии и воротах селезенки.

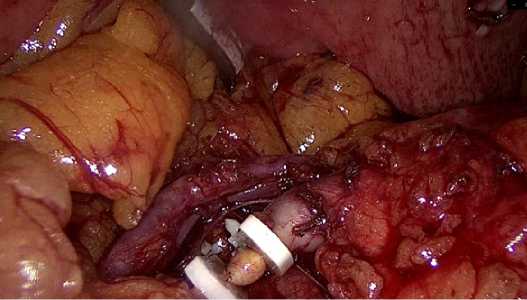

Первым этапом при лапароскопическом клипировании аневризм селезеночной артерии выполняют интраоперационное УЗИ в режиме доплеровского картирования. Для лучшей визуализации и точного определения расположения аневризмы селезеночной артерии необходимо выполнить интраоперационное УЗИ до выполнения каких-либо манипуляций. Сигнал артериального потока внутри селезенки следует проверять до и после клипирования селезеночной артерии. После нахождения, выделения и клипирования ветвей аневризмы так же выполняется интраоперационное УЗИ для оценки эффективности клипирования (рис. 4) и исключения дополнительных афферентных и эфферентных ветвей.

Рис. 4. Интраоперационная оценка эффективности клипирования

Fig. 4. Intraoperative evaluation of the effectiveness of clipping

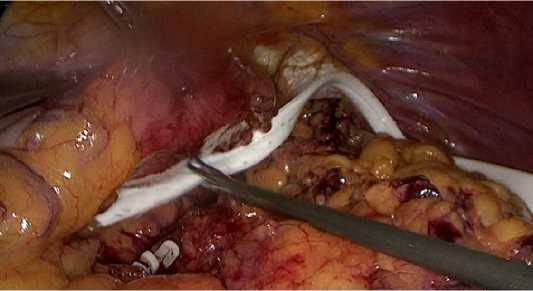

Особую осторожность при выполнении клипирования аневризм следует соблюдать у пациентов с атеросклеротической природой аневризмы либо с выраженным атеросклерозом селезеночной артерии. При таких изменениях место клипирования следует выбирать особо тщательно для профилактики травматизации и расслаивания стенки сосуда (рис. 5).

Рис. 5. Травматизация атеросклеротически измененной ветви селезеночной артерии пластиковой клипсой Fig. 5. Traumatisation of an atherosclerotically altered branch of the splenic artery with a plastic clip

Обязательным условием является прецизионное выполнение диссекции тканей в области прохождения селезеночной артерии и при расположении аневризмы относительно поджелудочной железы с целью исключения повреждения паренхимы поджелудочной железы. По окончанию операции устанавливается силиконовый дренаж в сальниковую сумку (рис. 6).

Одним из последних этапов оперативного вмешательства является оценка перфузии селезенки после клипирования ветвей аневризмы с помощью интраоперационного УЗИ с допплерографией (рис. 7). Важно отметить, что несмотря на ишемические изменения селезенки, от спленэктомии решено было воздержаться и вести данных пациентов консервативно.

Рис. 6. Установка силиконового дренажа в сальниковую сумку при аневризме средней трети селезеночной артерии

Fig. 6. Installation of a silicone drain in the omentum for aneurysm of the middle third of the splenic artery

Рис. 7. Контроль кровотока в селезенке после клипирования ветвей селезеночной артерии посредством интраоперационного ультразвукового исследования.

Fig. 7. Control of blood flow in the spleen after clipping of the splenic artery branches using intraoperative ultrasound.

Результаты

В хирургической клинике Боткинской больницы с 2020 по 2022 гг. по поводу истинных аневризм селезеночной артерии был пролечен 31 пациент: 28 (90,3 %) из них были женщины, в возрасте от 35 до 60 лет (30±4,3 года) и трое (9,7 %) мужчин (от 65 до 75 лет). Диаметр аневризм варьировал от 11 до 42 мм, в среднем 26,1+1,3 мм. Аневризмы располагались в проксимальной трети селезеночной артерии, вблизи чревного ствола у 2 пациентов, в 8 случаях – в средней трети, вдоль верхней поверхности на границе тела и хвоста поджелудочной железы и 21 аневризма находилась в дистальной трети, в воротах селезенки.

Лапароскопическое клипирование ветвей аневризмы осуществлено в 29 (93,5 %) случаях, в одном (3,2 %) случае лапароскопическая спленэктомия в связи с сочетанным эхинококковым поражением селезенки, также было выполнено одно лапаротомное клипирование в связи с необходимостью симультанного формирования гепатикоеюноанастомоза по поводу осложненной формы желчнокаменной болезни.

При выполнении лапароскопического клипирования ветвей селезеночной артерии при её аневризме, средняя продолжительность операции составляла 122,75 (60–240) минут. В I группе пациентов длительность оперативного вмешательства составляла 137,5±52,56 минуты, во II группе – 118,84±50,86 минуты, а в III группе – 106,66±21,83 минуты (табл. 1).

Таблица 1

Описательная статистика исследуемых групп

Descriptive statistics of the study groups

Table 1

|

Основные параметры Main parameters |

I группа (1-10 операций) Ср±СО I group (1-10 operations) M±SD |

II группа (11-23 операций) Ср±СО II group (11-23 operations) M±SD |

III группа (24-29 операций) Ср±СО III group (24-29 operations) M±SD |

|

Длительность оперативного вмешательства (минуты) Duration of surgical intervention (minutes) |

137,5±52,56 |

118,84±50,86 |

106,66±21,83 |

|

Интенсивность болевого синдрома по шкале ВАШ (баллы) Pain intensity according to the VAS (points) |

5,9 (5–7) |

4,8 (4–5) |

2,33 (2–3) |

|

Панкреатическая фистула Pancreatic fistula |

3/10 (30 %) |

0/13 (0 %) |

0/6 (0 %) |

|

Средний послеоперационный койкодень (дни) Average postoperative bedday (days) |

8±1,13 |

5,2±1,1 |

3,2±1,6 |

Примечание к таблице: Ср – среднее, СО-стандартное отклонение, M – the median, SD – the standard deviation

В 25/29 случаев, после пробы с пережатием, отмечалось внешнее изменение цвета паренхимы селезенки, однако по данным интраоперационной допплерографии индекс резистентности (RI) составлял более 0,3, а время систолического ускорения (SAT) более 80 мс, что позволило не прибегать к выполнению резекции полюса селезенки или же спленэктомии.

Нарушение перфузии в последующем расценивалось нами как показатель эффективности хирургического вмешательства.

После лапароскопического клипирования селезеночной артерии общие послеоперационные осложнения выявлены у трёх пациентов. Во всех случаях они были представлены категорией grade I по Clavien-Dindo. Страховочные дренажи во всех случаях были удалены на вторые-третьи сутки послеоперационного периода. Геморрагических осложнений и явлений посттравматического панкреатита не было выявлено ни в одном случае. Болевой абдоминальный синдром по шкале ВАШ составил 2–3 балла. У первых пациентов болевой синдром по ВАШ на 3–4 балла был выше. Средний послеоперационный койко-день был меньше во второй группе, чем в первой и составил 5,2±1,2 (при р<0,05).

У первых десяти пациентов контрольную компьютерную томографию для оценки реканализации аневризмы селезеночной артерии выполняли на 2–3-и сутки после операции. В дальнейшей от такой тактики отказались в виду отсутствия осложнений в послеоперационном периоде. На сегодняшний день контрольная компьютерная томография для оценки отдаленных результатов выполняется через 6 месяцев после операции. При оценке отдаленных результатов – рецидива аневризмы, а также ее реканализации не выявлено ни в одном случае.

Обсуждение

Лапароскопическое клипирование селезеночной артерии и ее ветвей при ее аневризматическом поражении впервые было описано еще в XX веке. В руках квалифицированных хирургов данная операция является безопасной и эффективной. Сообщается о нескольких вариантах лапароскопических методик лечения аневризм селезеночной артерии, включая лапароскопическое клипирование приводящих и отводящих ветвей аневризмы селезеночной артерии, лапароскопическую резекцию аневризмы, лапароскопическую аневризмэктомию в сочетании со спленэктомией или резекцией поджелудочной железы, а также лапароскопическую резекцию участка селезеночной артерии с аневризмой и с формированием сосудистого анастомоза «конец в конец» [11].

Как правило, выбор варианта оперативного вмешательства зависел в основном от места расположения аневризмы относительно селезеночной артерии. Например, в случае аневризмы, расположенной дистальнее левой желудочно-сальниковой артерии, в воротах селезенки спленэктомия показана независимо от возможности реконструкции селезеночной артерии [12]. Эндоваскулярному способу лечения отдается предпочтение при расположении аневризмы в проксимальном и среднем отделах селезеночной артерии. В случаях аневризм, которые находятся достаточно далеко от ворот селезенки, сохранение селезенки должно быть приоритетом. Об аневризмэктомии с реконструкцией селезеночной артерии «конец-в-конец» сообщается редко. Tiberio и соавт. в 2012 году описали выполнение анастомоза

«конец в конец» при проксимальном расположении аневризмы селезеночной артерии с целью восстановления кровотока к селезенке [13]. Однако, при оценке отдаленных результатов данной методики выявляются рецидивы заболевания.

Несмотря на то, что лапароскопическая спленэктомия является хорошо зарекомендовавшей себя операцией с низким риском послеоперационных осложнений и летальности [14], всегда рекомендуется сохранять селезенку, чтобы избежать постспленэктомического тромбоцитоза и потенциального иммунодефицита. Тромбоцитоз после спленэктомии возникает, в частности, у пациентов с миелопролиферативными заболеваниями, что может привести к тромбозу брыжеечных, портальных и почечных вен и может быть опасным для жизни, поскольку может привести к кровотечению и тромбоэмболии. Еще одним серьезным осложнением после спленэктомии является пост-спленэктомический сепсис (OPSI-синдром), который является смертельным осложнением. Развитие данного осложнения можно связать с утратой фильтрационной функции селезенки. Доказано, что постспленэктомический сепсис наиболее часто вызывается пневмококками, Haemophilus inflyenzae, Neisseria meningitides. В связи с этим, всем пациентам перед выполнением оперативного вмешательства мы рекомендуем проведение пневмококковой и менингококковой вакцинации.

В связи с необходимостью сохранения селезенки, возможность клипирования ветвей селезеночной артерии с аневризмой и обязательной интраоперационной ультразвуковой оценкой перфузии селезенки для решения вопроса об отсутствии необходимости последующей спленэктомии, определяет данный лапароскопический способ лечения приоритетным при выборе варианта хирургического лечения истинных аневризм селезеночной артерии. Минимальная инвазивность хирургического вмешательства, отсутствие тяжелых послеоперационных осложнений и минимальная вероятность рецидива заболевания – это критерии эффективности данного способа лечения.

В систематическом обзоре P.Ossola et al. сообщили о 40 исследованиях, включающих 107 пациентов с аневризмой селезёночной артерии, которым выполнялось лапароскопическое или роботическое вмешательство. Наиболее распространенными осложнениями были послеоперационный инфаркт селезенки и панкреатит [15]. В нашем исследовании осложнения, связанные с панкреатитом, встречались у 3 пациентов (30 %), что было вызвано тесным прилежанием аневризмы селезеночной артерии к поджелудочной железе.

При анализе отечественной и зарубежной литературы сведения о доступе и технике лапароскопического клипирования аневризмы селезеночной артерии не подкреплены топографоанатомическими исследованиями и не учитывают индивидуальные антропометрические особенности каждого пациента. Правильное введение троакаров, выбор инструментов и вспомогательных материалов позволяют быстро и удобно провести любую сложную лапароскопическую операцию. Нами был предложен способ установки троакаров, который значительно облегчит выполнение оперативного вмешательства, уменьшит количество интра- и послеоперационных осложнений, улучшит качество жизни пациента.

При предложенном нами способе установки троакаров, отмечается значительное уменьшение времени выполнения оперативного вмешательства, количество интра- и послеоперационных осложнений. У всех больных был оценен болевой синдром по шкале ВАШ. У первых пациентов болевой синдром по ВАШ на 3–4 балла был выше, чем у последующих, которым выполнялась установка меньшего количества троакаров и минимизация вскрытия сальниковой сумки. Средний послеоперационный койко-день так же был ниже во второй группе пациентов предположительно в связи с более быстрым восстановлением и меньшим повреждением прилежащих органов и структур.

Представленные результаты лечения больных с истинной аневризмой селезеночной артерии позволяют выполнять минимально инвазивные оперативные вмешательства с минимальным риском развития осложнений как во время операции, так и в послеоперационном периоде.

Заключение

Таким образом, на наш взгляд, выполнение лапароскопического клипирования при истинных аневризмах селезеночной артерии позволяет безопасно проводить лечение таких пациентов с хорошими непосредственными и отдаленными результатами.

Список литературы Программа лечения больных с истинными аневризмами селезеночной артерии в хирургической клинике Боткинской больницы

- Probst P., Castaneda-Zuniga W.R., Gomes A.S., Yonehiro E.G., Delaney J.P., Amplatz K. Nonsurgical treatment of splenic-artery aneurysms. Radiology, 1978, № 128(3), рр. 619-623. https://doi.org/10.1148/128.3.619

- Hashizume M., Ohta M., Ueni K., Okadome K., Sugimachi K. Laparoscopic ligation of splenic artery aneurysm. Surgery, 1993, № 113(3), рр. 352-354

- Wang T., Wang J., Zhao J., Yuan D., Huang B. Endovascular treatment of abberant splenic artery aneurysm presenting with painless progressive jaundice: A case report and literature review. Vasc Endovascular Surg., 2021, № 55(7), рр. 756-760. https://doi.org/10.1177/15385744211005296

- Pietrabissa A., Ferrari M., Berchiolli R., Morelli L., Pugliese L., Ferrari V., Mosca F. Laparoscopic treatment of splenic artery aneurysms. J Vasc Surg., 2009, № 50(2), рр. 275-279. https://doi.org/10.1016/j.jvs.2009.03.015

- Mesbani M., Zouaghi A., Zaafouri H., Hadded D., Benzarti Y., Riahi W., Cherif M., Maamer A.B. Surgical management of splenic artery aneurysm. Ann Med Surg (Lond)., 2021, № 69, рр. 102712. https://doi.org/10.1016/j.amsu.2021.102712

- Perino A., Proto E., Calagna G., Granese R., Agrusa A., Guarneri F., Cucinella G. Spontaneous rupture of splenic artery aneurysm in pregnancy: is splenectomy always necessary? Acta Obstet Gynecol Scand., 2012, № 91(11), рр. 1349-1350. https://doi.org/10.1111/j.1600-0412.2012.01522.x

- Tahir F., Ahmed J., Malik F. Post-splenectomy Sepsis: A Review of the Literature. Cureus., 2020, № 12(2), рр. e6898. https://doi.org/10.7759/cureus.6898

- Barmparas G., Lamb A.W., Lee D., Nguyen B., Eng J., Bloom M.B., Ley E.J. Postoperative infection risk after splenectomy: A prospective cohort study. Int J Surg., 2015, № 17, рр. 10-14. https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2015.03.007

- Sun L.M., Chen H.J., Jeng L.B., Li T.C., Wu S.C., Kao C.H. Splenectomy and increased subsequent cancer risk: a nationwide population-based cohort study. Am J Surg., 2015, № 210(2), рр. 243-251. https://doi.org/10.1016/j.amjsurg.2015.01.017

- Шабунин А.В., Бедин В.В., Тавобилов М.М., Карпов А.А., Цуркан В.А., Алиева Ф.Ф., Пилюс Ф.Г. Выбор способа хирургического лечения истинных аневризм селезеночной артерии. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова, 2022. № 10. С. 21-27. https://doi.org/10.17116/hirurgia202210121

- Одинцов Н.С., Белова Ю.К., Ванюркин А.Г., Кудаев Ю.А, Неймарк А.Е., Чернявский М.А. Клинический случай лапароскопической изоляции аневризмы селезеночной артерии. Патология кровообращения и кардиохирургия, 2022. Т. 26. № 3. С. 97-102. https://doi.org/10.21688/1681-3472-2022-3-97-102

- Мешков С.В., Корымасов Е.А., Иванов С.А., Бормотов В.С. Лапароскопическая спленэктомия при аневризме селезеночной артерии. Вестник медицинского института «РЕАВИЗ». Реабилитация, Врач и Здоровье, 2022. № 12(2). С. 119-124. https://doi.org/10.20340/vmirvz.2022.2.CASE.1

- Tiberio G.A.M., Bonardelli S., Gheza F. Arru L., Cervi E., Giulini S.M. Prospective randomized comparison of open versus laparoscopic management of splenic artery aneurysms: a 10-year study. Surg Endosc, 2012, June. https://doi.org/10.1007/s00464-012-2413-2

- Zhang X.F., Liu Y., Li J.H., Lei P., Zhang X.Y., Wan Z., Lei T., Zhang N., Wu X.N., Long Z.D., Li Z.F., Wang B., Liu X.M., Wu Z., Chen X., Wang J.X., Yuan P., Li Y., Zhou J., Pawlik M., Lyu Y. Effect of splenectomy on the risk of hepatocellular carcinoma development among patients with liver cirrhosis and portal hypertension: a multi-institutional cohort study. Zhonghua Wai Ke Za Zhi., 2021, № 59(10), pр. 821-828. https://doi.org/10.3760/cma.j.cn112139-20210713-00308

- Ossola P., Mascioli F., Coletta D. Laparoscopic and robotic surgery for splenic artery aneurysm: a systematic review. Ann Vasc Surg., 2020, № 68, pр. 527-535. https://doi.org/10.1016/j.avsg.2020.05.037