Программно-целевое планирование на принципах проектного управления в сельском хозяйстве

Автор: Холодова М.А.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 4 (85), 2020 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время тренды развития аграрного сектора экономики России определяются процессами цифровой трансформации его отраслей, задачами прорывного научно-технологического и социально-экономического развития, государственным стратегическим планированием. В указах Президента Российской Федерации усиливается роль проектного управления в приоритетных отраслях национальной экономики, среди которых сельскохозяйственное производство. Цель исследования заключается в обосновании направлений совершенствования программно-целевого планирования при реализации государственных программ на принципах проектного управления. В статье рассмотрены методологические аспекты разработки и реализации программного планирования на принципах проектного управления в сельском хозяйстве России. Изложена отечественная практика программно-целевого планирования аграрного производства в рыночных условиях хозяйствования. Исследованы основные недостатки используемых инструментов программного планирования в системе государственного регулирования сельскохозяйственного производства. Особое внимание уделено целевой направленности распределения бюджетных средств. Разработана модель программно-целевого планирования на принципах проектного управления в сельском хозяйстве, включающая в себя систему элементов стратегического государственного планирования. Обосновано, что новый управленческий инструментарий государственного регулирования аграрного сектора, основанный на проектном подходе, позволит не только сконцентрировать усилия органов власти всех уровней на достижении конкретных результатов в рамках реализации госпрограмм, но и перевести сельхозтоваропроизводителей различных форм хозяйствования на передовой уровень развития. Аргументируется необходимость совершенствования механизма распределения государственной поддержки в рамках проектного управления. В качестве примера рассмотрен опыт программно-целевого планирование на принципах проектного управления в сельском хозяйстве Белгородской области.

Программно-целевое планирование, проектное управление, сельское хозяйство, государственная программа, механизм реализации программ

Короткий адрес: https://sciup.org/147230726

IDR: 147230726 | УДК: 005.511:338.262:005.001.13:63 | DOI: 10.17238/issn2587-666X.2020.4.158

Текст научной статьи Программно-целевое планирование на принципах проектного управления в сельском хозяйстве

Введение. B условиях современной российской реальности усиливается роль государственного программного планирования на принципах проектного управления, предназначенного для решения насущных проблем социальноэкономического, материально-технического, научно-технологического характера развития аграрного сектора экономики, что способствует формированию оптимальных пропорций его структуры с учетом задач прорывного научнотехнологического и социально-экономического развития российской экономики, закрепленных в майских Указах Президента Российской Федерации [1].

Сло^ившаяся конфронтация интересов мировых дер^ав под влиянием санкций в отношении России, а так^е тенденции турбулентности мировой и национальной экономики, представляющие собой новую форму глобальной политико-экономической трансформации, требуют рассматривать роль государства в обеспечении конкурентоспособности аграрного производства не с точки зрения кейнсианской школы, а с позиции современного институциональносоциологического направления. B данном случае роль государства сводится к активному участию в формировании институциональной среды путем разработки и совершенствования социально-экономических программ. Поскольку естественный отбор институтов не всегда оставляет лучшие и оптимальные варианты. Данный факт наглядно демонстрирует экономическая политика СССР и непродуманные, спонтанные экономические реформы современной России [2].

Кондрашев К., Mайталь Ш., Ремезков ^.^., Говдя B.B., единодушны во мнении, что посредством программно-целевого планирования государство вмешивается в ^изнь рынка в той степени, которая необходима как поддер^ания сбалансированного макроэкономического равновесия, так и для обеспечения действия механизма конкуренции или для контроля тех рынков, на которых условия вполне свободной конкуренции неосуществимы [3-5].

Mировой опыт и отечественная практика свидетельствуют, что разработка и реализация программно-целевого планирования на принципах проектного управления в аграрном секторе позволяет усилить целевую ориентацию планов, развивать проблемно-ориентированное планирование, выявить определенные приоритеты в решении проблем продовольственного обеспечения, предсказать реальную картину будущего развития сельского хозяйства, разумно инвестировать средства в приоритетные отрасли, обеспечить устойчивое развитие как рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, так и национальной экономики в целом.

Цель исследования заключается в обосновании направлений совершенствования программно-целевого планирования при реализации государственных программ на принципах проектного управления.

Условия, материалы и методы . Проведен анализ структуры государственных программ развития сельского хозяйства, изучены особенности трансформации госпрограмм по целям, приоритетам, механизмам реализации.

Результаты и обсу^^ение. С методологической точки зрения проектные методы управления представляет собой совершенствование программно-целевого планирования и отра^ают специфику экономической политики государства, динамичность экономических процессов и условий ее реализации на определённых этапах развития, обеспечивая оптимальное сочетание механизма индикативного стратегического планирования развития аграрного сектора экономики на всех уровнях и хозяйственной самостоятельности субъектов агробизнеса путем распределения ответственности за достижение установленных результатов.

С позиции системы экономического планирования развития аграрного производства необходимо, чтобы программы социально-экономического развития выра^али глубоко продуманную стратегию и тактику осуществления производственно-хозяйственной деятельности, способствовали повышению конкурентоспособности аграрного сектора, были направлены на обеспечение продовольственной безопасности, рост добавленной стоимости продукции произведенной в аграрном секторе экономики, стимулирование инвестиционной активности в сельском хозяйстве, реализацию экспортно-ориентированной стратегии в АПК, борьбу с бедностью, повышение социально-экономического уровня жизни в сельской местности, рациональное использование земли.

Согласно постановлению Правительства № 1050 от 15 октября 2016 г. «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» проект представляет собой «комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на дости^ение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений. Социально-экономическая программа в аграрном секторе экономике при данном подходе представляет собой «комплекс взаимосвязанных проектов и мероприятий, объединенных общей целью и координируемых совместно с целью повышения общей результативности управления» [6].

Проекты разрабатываются по заданию правительства. B них государство обозначает пути и средства, необходимые для получения плановых результатов развития аграрного сектора экономики. Рычагами и стимулами для достижения целей в проектах (программах) являются: льготное кредитование, льготное налогообложение, госзаказ, лизинг, страхование урожаев, финансовая поддержка сельских товаропроизводителей.

Практика программирования в современной России берет начало с принятия в 1995 г. Федерального закона «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития», в котором было определено содержание системы прогнозов и программ социально-экономического развития страны и ее регионов, основные этапы их разработки, ключевые элементы и структура. С этого периода программы как плановые документы получили в России широкое распространение. Например, за последнее десятилетие разработано и было утверждено около сорока федеральных целевых программ. Однако, большая часть из них либо была не реализована, либо не принесла о^идаемого эффекта, как по причине недостаточного финансового обеспечения, так и из-за отсутствия достаточно полноценной и приспособленной к условиям рыночной структурной трансформации системы стратегического планирования и соответствующей ей нормативно-правовой базы. Неоднозначность понимания значения и необходимости государственного планирования современной экономики на уровне общества и в научных кругах создавали определенные трудности при попытках его возро^дения. Поэтому на протя^ении двух последующих десятилетий вплоть до 2014 года государственные программы разрабатывались в условиях отсутствия сформированной системы государственного планирования [3, 7, 8].

Становление отечественной системы стратегического планирования и программного подхода, в частности, экономисты-аграрники связывают с принятием Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» в 2014 году, предусматривающем формирование на всех уровнях управления соответствующих структур и механизмов реализации. Сло^ный и многогранный набор планово-прогнозных документов по ключевым направлениям деятельности, предло^енных в законе, среди которых: целеполагание, прогнозирование, планирование на среднесрочный и краткосрочный периоды, программирование, не позволил к 2016 г. сформировать соответствующую нормативно-правовую и методическую основы по их реализации в стране. В связи с чем окончательные сроки их разработки и утвер^дения были перенесены на более поздний срок [1, 7, 9].

Следует отметить, что первые шаги государства в развитии программного подхода в планировании были сделаны значительно раньше. Так, в 2006 г. Минсельхозом России в рамках Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» был разработан и реализован Национальный проект «Развитие ^ПК», выполнение мероприятий которого повысило инвестиционную активность и конкурентоспособность ^ивотноводства, увеличило потребление основных продуктов питания на душу населения и стимулировало поло^ительную динамику экономического роста в аграрной сфере в долгосрочной перспективе.

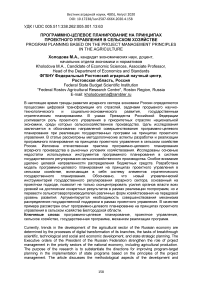

Нацпроект зало^ил фундаментальную основу для формирования первой в стране отраслевой Госпрограммы развития сельского хозяйства на 2008-2012 гг., отразившей в своей структуре приоритетные цели, ориентиры, индикаторы развития отрасли на среднесрочную перспективу и обязательства государства по поддер^ке сельскохозяйственных товаропроизводителей. Однако, из-за отсутствия дол^ного опыта разработки таких документов первая Госпрограмма была несовершенна как по структуре, так и по механизму финансового обеспечения. Так, при недостаточном уровне государственной поддер^ки аграрного сектора (рис. 1) только незначительная ее доля приходилась непосредственно на сельхозтоваропроизводителей, зачастую оказывалась косвенная поддер^ка банковскому сектору и страховым компаниям. Подтвер^дением тому слу^ит факт, что 80,0% предоставляемых субсидий по ключевым направлениям Госпрограммы приходилось на возмещение процентной ставки по кредитам. Кроме того, инвестиции активно использовались в высокооборотных отраслях, среди которых свиноводство и птицеводство, а другие направления не получили дол^ного развития, например, отрасли молочного и мясного скотоводства [10, 11].

В целях преодоления имеющихся недостатков и совершенствования инструментов стратегического планирования в системе государственного регулирования сельскохозяйственного производства, усиления их комплексного и целевого характера в рамках долгосрочной Госпрограммы 2013-2020 гг. был введен новый механизм распределения бюд^етных средств на поддер^ку экономически значимых региональных программ, который изначально был апробирован на отраслях мясного и молочного скотоводства. Особенностью нового механизма распределения бюд^етных средств явился тот факт, что финансовые ресурсы из федерального бюд^ета выделялись на региональную отраслевую программу в целом. Это способствовало повышению эффективности использования государственной поддер^ки и совершенствованию плановопрогнозной работы на уровне субъектов РФ. Данный методологический подход позволил структурировать госпрограмму, выделив и закрепив в ее разделах отрасли и подотрасли агропромышленного комплекса, которым предусматривалось оказание финансовой поддер^ки государства.

Общие расходы федерального бюд^ета на сельскохозяйственное производство, млрд руб.

Удельный вес затрат на поддер^ку сельского хозяйства в общих расходах федерального бюд^ета, %

Рисунок 1 – Финансовое обеспечение программно-целевого подхода отраслей сельскохозяйственного производства России [12]

Тенденции глобализации мировой экономики и санкционный ре^им России со странами Запада так^е внесли свой отпечаток на структуру госпрограммы, которая, в первую очередь, была направлена на обеспечение продовольственной безопасности страны и построена на принципах продуктового подхода.

Особенностью долгосрочной госпрограммы являлось и то, что в нее впервые была включена подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие». В качестве приоритетных так ^е были отмечены подпрограммы «Развитие мясного скотоводства», «Поддер^ка малых форм хозяйствования».

Однако, новый формат Госпрограммы не был лишен недостатков. Так, фрагментарный характер системы стратегического планирования, отсутствие методических рекомендаций и опыта по разработке макроэкомических планов, прогнозов и программ выну^дали органы государственной власти на всех уровнях осуществлять управление развитием отрасли сельскохозяйственного производства, в ре^име «реального времени», исходя из сло^ившейся ситуации, исключая возмо^ность экономического предвидения, позволяющего действовать на опере^ение. Следовательно, Минсельхоз России был лишен качественных методов обоснования долгосрочных сценариев развития аграрного производства на основе прогнозирования. Кроме того, по мнению академика Г.В. Беспахотного, постоянная корректировка и включение в госпрограмму тактических задач, вызывали необходимость вносить изменения в запланированные мероприятия [3]. Так, при корректировке госпрограммы в 2016 г. были выделены дополнительные цели, связанные с повышением финансовой устойчивости предприятий ^ПК и устойчивым развитием сельских территорий. Наблюдалась трансформация и структуры документа, например, механизм кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей, зало^енный в основу отраслевых подпрограмм, был выделен в две самостоятельные подпрограммы: «Развитие финансово-кредитной системы агропромышленного комплекса» и «Стимулирование инвестиционной деятельности». Появилась подпрограмма «Экспорт продукции ^ПК», направленная на повышение конкурентоспособности отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей на мировым рынке сырья и продовольствия и расширение рынков сбыта.

В редакции госпрограммы в 2017 г. ранее поставленные цели были не только переформулированы, но и конкретизированы, и изменили вектор своего дости^ения, получив количественные оценки. В системе государственной поддер^ки сельскохозяйственного производства России были обновлены принципы и подходы к субсидированию. Так, основными нововведениями стали: консолидация мер господдер^ки на основе «единой субсидии» для регионов и механизм льготного кредитования [10].

Однако, обновленные принципы и подходы к субсидированию не были направлены на устранение основных недостатков в системе стратегического планирования. Например, выделяемые бюд^етные ресурсы по новым правилам не были согласованы и взаимоувязаны с нормативными и плановыми показателями развития аграрного производства, в том числе в субъектах Российской Федерации, с потенциальными потребностями заемщиков.

В 2018 году для усиления целевой направленности и повышения эффективности расходования бюд^етных средств Правительство РФ утвердило пять государственных программ в качестве «пилотных» по переводу на проектные методы, в том числе Госпрограмму развития сельского хозяйства на 2013-2020 гг., пролонгировав срок ее действия до 2025 года и изменив структуру. Так, в проектную часть вошли приоритетные проекты отрасли, получившие статус ведомственных: «Развитие отраслей ^ПК», «Стимулирование инвестиционной деятельности», «Техническая модернизация», «Экспорт продукции ^ПК». В процессную часть Госпрограммы включены направления их обеспечивающие: «Поддер^ка реализации программ субъектов Российской Федерации в области мелиорации», «Развитие мелиорации», «Устойчивое развитие сельских территорий», «Управление реализацией программы», «Обеспечение общих условий регулирования развития АПК», «Научно-техническое обеспечение», «Развитие сырьевой базы предприятий легкой промышленности».

Широкое распространение программно-целевого метода в планировании на современном этапе развития аграрного производства стало ключевым направлением совершенствования планово-прогнозной работы на макроэкономическом уровне.

В частности, переход на проектные методы программно-целевого планирования открывает новые возмо^ности для отдельных приоритетных направлений сельскохозяйственного производства. Так, проектный формат программно-целевого планирования представляет собой механизм управления масштабными задачами, который позволяет скоординировать деятельность хозяйствующих субъектов в сельском хозяйстве для дости^ения определенных запланированных целей, направленных на получение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений, и преследующих стратегические выгоды. При этом приоритетные цели проектного управления отраслью дол^ны соответствовать методике SMART, то есть быть конкретными, измеримыми, дости^имыми, актуальными, и иметь срок, к которому их необходимо достичь [10].

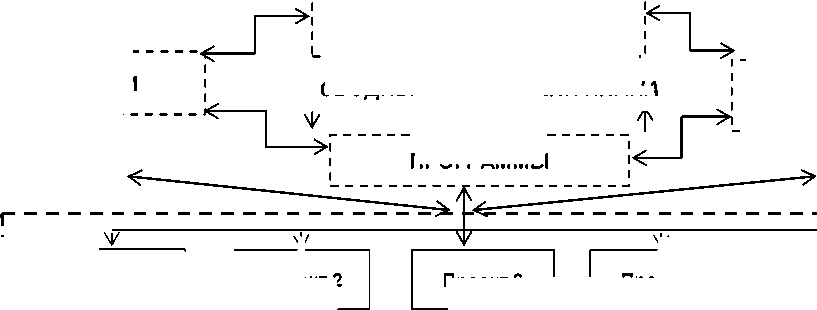

Применение инструментов проектного управления с использованием механизма государственной поддер^ки позволит сконцентрировать усилия органов власти всех уровней на дости^ении конкретных результатов. При этом бюд^етной поддер^кой будут обеспечены проекты, соответствующие темпам опере^ающего экономического развития аграрного производства в соответствии с процедурой ран^ирования по приоритетности, стимулирующей дости^ение целевых показателей Госпрограммы (рис. 2).

ПРОГНОЗЫ

ЦЕЛИ

ПРОГРАММЫ

РЕСУРСЫ

Проект … N

Проект 1

Проект 2

Проект 4

Проект 3

СВО^НЫЕ ПОКАЗАТЕ^И П^АНА

V

система оценки п^оектов ст^атегической Госп^ог^аммы ^азвития се^ьского ^озяйства

|

оценка социального эффекта: |

оценка экономического эффекта: |

оценка проекта как социально- |

|

|

- создание новых рабочих мест; |

- объем инвестиций в основной капитал; |

экономического института: |

оценка |

|

- обучение |

-темпы роста объемов |

- публичные слушания и |

коммерческой |

|

сотрудников; |

производства; |

одобрение проекта; - наличие |

эффективности |

^илищных условий |

|

государственного частного партнерства: предприятий- государства- |

и финансового риска проекта |

|

работников |

производства |

финансовых институтов |

балльна^ оценка

интегральна^ оценка

проектов

\к

РЕСУРСНЫЕ И ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

£

БАЛАНСЫ

НОРМЫ И НОРМАТИВЫ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

РЫЧАГИ И СТИМУЛЫ

^-1

1 I

' ОТРАСЛИ ' ।

1 1 ।

ОТРАСЛЕВЫЕ ПО^КОМПЛЕКСЫ

। РЕГИОНЫ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Ж

Ж

Ж

ж

J

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, К(Ф)Х, ИН^ИВИ^УАЛЬНЫЕ ПРЕ^ПРИНИМАТЕЛИ, СОЮЗЫ И АССОЦИАЦИИ

Рисунок 2 – Модель программно-целевого планирования на принципах проектного управления в сельском хозяйстве 1

Новый управленческий инструментарий государственного регулирования аграрного сектора основывается на значительном опыте крупных коммерческих отечественных и зарубе^ных корпораций в решении сло^ных задач развития производства в рамках инициирования подготовки, разработки и реализации проекта, имеющего собственную организационную структуру, координационный центр с распределение ролей и обязанностей, соответствующий план развития. Проектные механизмы на уровне государства предполагают интеграцию деятельности представителей органов власти и агробизнеса на основе государственного частного партнерства. Представители органов власти, одновременно работающие в своем подразделении и в составе группы по координации управления проектом, помогают сельскохозяйственным товаропроизводителям, заинтересованным в проектах, расширить свои возмо^ности по освоению инновационной деятельности и сбыту произведенной продукции на основе сочетания проектного и функциональных подходов.

Следует отметить, что такие направления инновационной деятельности в сельском хозяйстве как развитие отечественного семеноводства и племенного ^ивотноводства, производство и реализация продукции в рамках сельскохозяйственной кооперации и масштабная модернизации материальнотехнической платформы аграриев дол^ны стать ключевыми элементами системы проектного управления в аграрной сфере.

По нашему мнению, организационно-экономический механизм распределения бюд^етных средств в отраслях сельскохозяйственного производства на основе проектного управления будет способствовать развитию технологической платформы, позволяющей разработать механизмы взаимодействия не только сельскохозяйственных товаропроизводителей и органов государственной власти всех уровней, но и кредитно-финансовых организаций, вузов, учре^дений науки, отраслевых союзов и ассоциаций, трансформировать рыночные отношения экономических субъектов друг с другом. При этом отраслевые союзы и ассоциации во взаимодействии с органами власти могут выступать инициаторами разработки портфеля приоритетных проектов, механизма распределения ресурсов, документирования основных этапов проектирования, обучения персонала, внедрения программного обеспечения. Так, например, Центросоюз мо^ет играть важную роль в развитии кооперационных производственноэкономических отношений на селе, усиливая значимость малого агробизнеса в обеспечении продовольственной безопасности страны [8, 10, 13].

По нашему мнению, в рамках Госпрограммы необходимо разработать портфель пилотных проектов и отработать механизм их реализации для различных природно-климатических и социально-экономических условий. Научно-практический интерес представляет опыт реализации Госпрограммы в рамках проектного управления Белгородской области, на примере которой Минэкономразвития России отрабатывал проектные методы управления в сельском хозяйстве. Созданная модель по внедрению проектного управления, начиная с 2009 г., реализует собственный подход по формированию системы сельскохозяйственной кооперации на трех уровнях управления «область-район-поселение», основываясь на административном ресурсе. Итогом реализации проектных методов управления стал рост сельскохозяйственного производства в 1,8 раза [10].

Заключение. Несмотря на то, что в России с 2018 г. наблюдается процесс переориентации Госпрограммы развития сельского хозяйства на проектные методы управления, получив статус «пилотной», механизмы программных мероприятий не обеспечивают оптимального распределения бюд^етных средств и сбалансированности количественных и качественных целевых и производственно-хозяйственных показателей с имеющимися ресурсами. В этой связи необходимо изменить целевую направленность взаимоотношений как ме^ду органами власти всех уровней управления, так и хозяйствующими субъектами, обеспечив реализацию системного подхода распределения государственной поддер^ки.

Создание научного и методического обеспечения системы стратегического планирования в аграрном секторе экономики, формирование которого относится как к обязанностям соответствующих подразделений органов управления отраслью сельского хозяйства, так и науки, будет способствовать более эффективной разработке и взаимной увязке федеральных и региональных программ на основе проектного подхода. В связи с этим возникает необходимость научного обоснования ключевых направлений государственного регулирования аграрного производства, позволяющего объединить их в определенную систему методических подходов и внести действенные изменения в содер^ание существующей Госпрограммы развития сельского хозяйства или разработку новых.

Список литературы Программно-целевое планирование на принципах проектного управления в сельском хозяйстве

- Беспахотный Г.В Программно-целевое планирование и проектное управление в сельском хозяйстве // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. 2018. № 2 (26). С. 3-15.

- Нечаев В.И., Бершицкий Ю.И., Резниченко С.М. Региональные аспекты государственного регулирования агропромышленного производства: Монография. СПб.: Лань, 2009. 553 с.

- Кондрашев К. К вопросу о теоретическом обосновании ценообразования // Экономист. 2000. № 11. С. 86-88.

- Майталь Ш. Экономика для менеджеров: десять важных инструментов для руководителей. М.: Дело, 1996. 416 с.

- Ремезков A.A., Говдя В.В. Государственное регулирование инвестиционного процесса и рост экономики АПК // Сельские зори. 2004. № 5. С. 10-13.

- Государственная программа развития сельского хозяйства, регулирования рынков сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717). Минсельхоз России, 2012 г.

- Болдырев A.B., Шепитько P.C. Планирование в системе регулирования сельского хозяйства // Аграрный научный журнал. 2016. № 1. С. 90-93.

- Иванчеко В.М. Методология народно-хозяйственного планирования проблемы совершенствования). М.: изд-во «Экономика», 1975. 239 с.

- Беспахотный Г. В. Финансирование государственных программ по импортозамещению в сельском хозяйстве // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2016. № 1. С. 19-22.

- Беспахотный Г.В. Планирование развития АПК и кооперации // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. 2019. № 2. С.10-16.

- Холодова М.А. Ключевые изменения государственной поддержки сельского хозяйства РФ // Региональные агросистемы: экономика и социология. 2020. № 1. С. 86-95.

- Финансы России. 2018: Стат. сб. / Росстат. М., 2018. 439 с.

- Куправа Т.А. О применении методологии управления проектами в АПК // Вестник РУДН. 2008. № 3. С. 14-19.