Программно-целевой подход к реализации прогнозных сценариев развития кластерных структур АПК региона

Автор: Михайлушкин П.В.

Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael

Рубрика: Прикладные исследования социально-экономических процессов

Статья в выпуске: 4 (22), 2011 года.

Бесплатный доступ

В агропромышленном комплексе России сложилась непростая социально-экономическая ситуация. Проблема в большей степени заключается в отсутствии системного, структурного подхода в реализации разработанных проектов и программ. С учетом системности проблем в АПК возникает объективная необходимость создания четкой структуры регионального АПК, в рамках которой можно осуществлять разработку прогнозов и программ развития каждого конкретного продуктового подкомплекса АПК региона.

Прогнозирование, прогнозный сценарий, планирование, агропромышленная интеграция, сельское хозяйство, экономика

Короткий адрес: https://sciup.org/142178622

IDR: 142178622

Текст научной статьи Программно-целевой подход к реализации прогнозных сценариев развития кластерных структур АПК региона

Правильный выбор нельзя сделать, не предвидя всех желательных и нежелательных последствий, не соотнося ожидания с изменяющейся информацией. Постоянное видение перспективы позволяет своевременно обнаруживать риски и принимать меры во избежание отрицательных результатов. Сознательно или подсознательно любой человек либо созданная им структура прогнозируют последствия своих действий, решений, формулируют суждение о будущем, о будущих ситуациях, строят модель будущего. Роль прогнозирования неизменно возрастает в связи с ускорением научно-технического прогресса, усложнением задач управления, усилением неопределенности, вызванной переходом к рынку и циклично возникающим кризисным явлениям (период 9-10 лет).

В управлении агропромышленным производством прогнозирование является первоосновой, так как всякое управленческое решение имеет прогнозную или плановую направленность. Прогноз вскрывает неопределенности в системе, обосновывает факторы, при которых достигаются поставленные цели. Как отмечалось выше, по характеру, тесноте связи с объектом прогноз находится между гипотезой и планом. Гипотеза служит научным предвидением на уровне общей теории, закономерности, которая питает прогноз для большей определенности и достоверности, что проявляется в качественных и количественных параметрах. Прогнозирование можно считать и стадией планирования, так как оно характеризует контуры будущего, без чего нельзя разработать программу действий [1-3].

Вместе с тем прогноз вероятностен и многовариантен, что обусловлено наличием неопределенностей в отображаемой им будущей действительности. В случае когда имеется несколько путей реализации замысла, разрабатываются сценарии возможного развития. Сценарий - это описание будущего, составленное с учетом правдоподобных положений для определенной совокупности условий будущего развития. Необходимость составления сценариев заложена в вероятностном, вариантном развитии. Прогноз обычно имеет несколько сценариев, в том числе оптимистический, пессимистический, оптимально-реалистический. Сценарий устанавливает логическую последовательность событий, механизм вырастания из существующей ситуации будущего. Сценарий разрабатывается функционально-логическим методом, имеет системный характер и выявляет факторы, позволяющие достичь поставленные цели, т.е. прогнозный сценарий должен разрабатываться на системной основе. Система - это множество взаимосвязанных элементов и звеньев, образующих определенную целостность, единство. Системный подход требует учета всех ключевых элементов (внутренних и внешних), влияющих на принятие решений.

Однако системный подход в реализации прогнозных сценариев должен основываться и на программно-целевой составляющей, так как прогноз должен иметь целевой характер, необходимый для выработки концепции, программы дальнейшего развития. Значимость программно-целевого подхода также обусловлена ростом и усложнением межотраслевых и региональных связей, выходом производственных, экономических и социальных проблем за рамки отдельно взятой организации, отрасли, региона. Так, отраслевое планирование способствует ускорению научно-технического прогресса, но ведет к ведомственной разобщенности, тормозящей агропромышленную интеграцию. Территориальное планирование обеспечивает развитие инфраструктуры, инициативы мест, но порождает региональную замкнутость. Системный, программноцелевой подход к реализации прогнозного сценария развития регионального АПК исключает односторонний взгляд на планирование, при этом программный разрез плана сочетает централизованное начало с самостоятельностью хозяйствующих субъектов, способствует совершенствованию межотраслевых и территориальных связей. Поэтому данный подход является основным методом планирования, а целевая комплексная программа - основным плановым документом, содержащим увязанный по ресурсам, срокам, исполнителям комплекс мероприятий для обеспечения эффективного решения поставленных задач в сочетании с отраслевым и региональным аспектом и методами планирования, что позволяет рационально сочетать интересы региона, отраслей с целями развития всей социально-экономической системы [4; 5].

В настоящее время аграрная политика, определенная в последние годы в рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК», Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» и государственной программы «Развитие сельского хозяйства на 2008-2012 гг.», по мнению разработчиков, дала положительный результат [6; 7]. Однако некоторые экономисты едины во мнении, что экономика России в целом, как и аграрная экономика в частности, управляется, несмотря на действующую нормативно-правовую основу, вручную, т.е. бессистемно. И действительно, не всегда прослеживается в государственном кредитовании, финансировании отдельных организаций связь в развитии сельского хозяйства, АПК или территории (региона). Кроме того, многие чиновники говорят о государственной поддержке сельхозтоваропроизводителей или некоторых организаций рыночной, производственной, социальной инфраструктуры. Однако, по нашему мнению, поддержка -это не развитие чего-либо на основе, прежде всего, структурных изменений в рамках интеграции, инноваций, инвестиций, формирования институтов, а вложение денежных средств без изменения системы происходящего, что, соответственно, не способствует развитию и не приносит эффекта в будущем [8].

В агропромышленном комплексе России сложилась непростая социально-экономическая ситуация. С одной стороны, на фоне общего роста экономики страны с 2000 г. наблюдаются положительные результаты деятельности АПК. Так, определены приоритетные направления национальным проектом «Развитие АПК», государственной программой «Развитие сельского хозяйства на 2008-2012 гг.». Правительством предложен программно-целевой подход, составной частью которого стали федеральные целевые программы (ФЦП): «Социальное развитие села до 2010 г.»; «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 20062010 гг.» и ведомственные целевые программы (ВЦП): «Создание Единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса России (2008-2010)»; «О неотложных мерах по борьбе с подкожным оводом, профилактике и оздоровлению крупного рогатого скота от гиподерматоза в Российской Федера -ции на 2008-2010 гг.»; «Развитие льняного комплекса России на 2008-2010 гг.»; «Развитие производства и переработки рапса в Российской Федерации на 2008-2010 гг.»; «Развитие виноградарства и виноделия Российской Федерации на 2008-2010 гг.» [9; 10]. Все перечисленные программы включают достаточно серьезную финансовую составляющую.

С другой стороны, в период мирового финансового кризиса, в условиях глобализации мировые проблемы, в совокупности со специфическими внутренними, сильно повлияли на российский рынок и, в том числе, на АПК, что вызывает серьезные опасения стагнации и, возможно, очередного отката от достигнутых позиций. Однако считаем, что проблема в большей степени заключается в отсутствии системного, структурного подхода к реализации разработанных проектов и программ. Согласно мониторингу реализации госпрограммы «Развитие сельского хозяйства на 2008-2012 гг.», проводимому в 30 регионах страны (во всех федеральных округах), 60% респондентов заявили о больших трудностях в реализации сельхозпродукции, что свидетельствует о низком уровне имеющейся инфраструктуры. В развитых странах подобная проблема решается через сеть кооперативов (в США 70% молока реализуют через кооперативы, во Франции, Германии 65% сахара реализуют таким же образом) [11; 12].

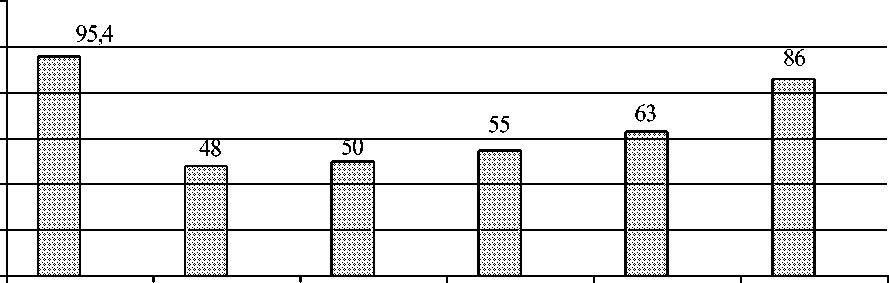

Программа «Социальное развитие села» пока также не решила вопросы повышения занятости и улучшения демографической ситуации в селе, формирования социальной инфраструк- туры, снижения бедности, повышения доходов сельского населения. Уровень оплаты труда сос тавляет 48% от среднего по экономике страны (см. рис. 1).

Россия

Россия 2008 г. Казахстан Украина

Беларусь Германия

1990 г.

Рис. 1. Соотношение заработной платы в сельском хозяйстве и в экономике в целом, %

+

Проанализированные ведомственные целевые программы («Развитие льняного комплекса», «Развитие производства и переработки рапса») и региональные (в Свердловской области - программа развития свиноводства, овцеводства, в Алтайском крае - программа развития птицеводства и др.) учитывают развитие только одной отрасли сельского хозяйства или перерабатывающей промышленности, без уделения должного внимания другим структурообразующим элементам. Кроме того, программы подкреплены значительными финансовыми и ресурсными возможностями, но в условиях отсутствия четкой сформированной структуры взаимоотношений между партнерами по всей воспроизводственной цепи «производство сырья -переработка - реализация готовой продукции» теряется целевой характер и практически невозможно определить субъекты освоения больших капиталов.

С учетом системности проблем возникает объективная необходимость создания четкой структуры регионального АПК, в рамках которой можно осуществлять разработку прогнозов и программ развития каждого конкретного продуктового подкомплекса АПК региона, так как на региональном уровне инерционность процессов ниже, чем на уровне макросистемы, выше возможности оперативного принятия управленческих решений, маневра средствами, а связь экономических, политических и других управленческих решений с социальными процессами выявляется более непосредственно. При этом параметром порядка в общественной системе должна выступать регулятивная деятельность государства в экономике. Вот почему нельзя не согласиться с Дж.Ю. Стиглицем, который считает, что «существуют определенные области макроэкономического управления, где действия, инициируемые государством, должны быть нормой» [13].

Отечественные ученые также доказыва-ют необходимость перехода к устойчивому развитию России, где роль ведущего звена должны играть регионы как специализированные воспроизводственные системы [11; 15]. Считаем правильным согласиться с мнением академика П.М. Иванова о возможности и целесообразности постановки проблемы управления процессами устойчивого регионального развития в качестве государственной задачи на современном этапе, несмотря на то, что большинство регионов России являются дотационными, поскольку продолжение существующего положения дел для регионов может привести к большей деградации природно-ресурсной, экологической и других компонентов регионов страны [16]. К тому же концепция регионального развития продуктовых подкомплексов и формирование в их составе кластеров, способных успешно конкурировать в условиях вступления России в ВТО, является наиболее эффективной инновационной структурой прогнозирования.

Несмотря на практическую значимость, экономическая наука до сих пор не сформировала общепризнанную систему научных взглядов на механизм формирования кластеров в региональных продуктовых подкомплексах. В отечественной агроэкономической литературе последних лет появились публикации по кластерной тематике регионального АПК Краснодарского и Алтайского краев, Белгородской, Ростовской, Самарской областей и других субъектов РФ. Однако во многих работах вывод о необходимости создания кластеров в регионах делается только на основе атрибутивных признаков, что может привести к ошибочным результатам и, как следствие, неэффективному использованию ресурсов, направляемых на развитие кластера. Применение кластерных технологий в развитии продуктовых подкомплексов регионального АПК не должно быть данью моде и возможно только на основе системного подхода, при этом важно на научной основе выявить кластерные структуры, объективно оценить их актуальность и перспективы, наметить конкретные мероприятия развития по четко разработанному прогнозному сценарию. Нами предлагается концептуальная схема исследования региональных продуктовых кластеров (см. рис. 2).

-

1. Определение значения отраслей регионального АПК в национальном и межрегиональном масштабах

-

2. Анализ основных тенденций развития регионального АПК

-

3. Выявление базовых предприятий в каждом продуктовом подкомплексе (ядро кластера) и анализ их географического расположения

-

4. Анализ горизонтальных и вертикальных взаимосвязей базовых предприятий кластера

-

5. Установление и отображение на карте границ кластера в рамках продуктового подкомплекса

-

6. Комплексный анализ конкурентных преимуществ потенциальных кластеров

-

7. Разработка мер по реализации стратегии кластерного развития (кластерных инициатив)

*

... ■ 1 —

V

Рис. 2. Схема исследования региональных кластеров

Следовательно, исходя из проведенных исследований, необходимо разработать методологические подходы к прогнозным сценариям развития регионального АПК. Прогноз целесообразно представить в трех вариантах сценария, при этом различия по вариантам объясняются изменением динамики развития базовых отраслей экономики региона и отраслей сферы услуг, интенсивностью реализации инвестиционных проектов, различной степенью влияния внешних и внутренних факторов, направленных на повышение конкурентоспособности региона и ускорение экономического роста.

Каждый из сценариев характеризуется такими параметрами, как степень обеспечения продовольственной безопасности, темпы экономического роста, уровень межотраслевой сбалансированности, чистая стоимость.

Прогнозный сценарий комплексного инновационного развития регионального АПК отличается значительной активизацией инновационных факторов. Они воздействуют на все его сферы и включают в себя оптимальную комбинацию нововведений лекционно-генетического, производственно-технологического, организационно-управленческого и экономико-социоэкологи-ческого характера. Осуществление такого сцена- рия обеспечивает существенное укрепление конкурентоспособности регионального АПК за счет повышения технологического и организационного уровней сельскохозяйственного производства и переработки продукции, совершенствования инфраструктурного обеспечения [17; 18].

По оценке А. Анфиногенова и Э. Крылатых на период до 2015 г. более реалистичным является именно этот сценарий. Поэтому прогнозный сценарий комплексного инновационного развития регионального АПК следует разрабатывать на основе формирования кластеров в его продуктовых подкомплексах по всей воспроизводственной цепочке, с выделением перерабатывающих или сельскохозяйственных организаций как ядра развития (полюс роста), при этом акцент будет сделан на совершенствование инфраструктуры, научные исследования, образование, информационно-консультационное обслуживание и пр. Появится возможность более прозрачного целевого финансирования не отдельно взятых предприятий, а в рамках регионального продуктового подкомплекса кластеров как воспроизводственной системы с замкнутым циклом, который учитывает не только экономические, но и социальные интересы.

Необходимость и значимость применения в структуре регионального АПК кластерных технологий подтверждаются такими известными в мире проектами, как винодельческие кластеры в Калифорнии (США) и Бадем-Вюртем-берге (Германия), соево-кукурузный и зерновой пояса кластеров в США и Канаде, кластеры по производству сыра и шоколада в Швейцарии и т.п. [19; 20].

Таким образом, эффективность функционирования регионального агропромышленного комплекса предполагает разработку реалистичного прогнозного сценария развития продуктовых подкомплексов регионального агропромышленного комплекса на основе системного программно-целевого подхода с выделением в четко сформированной структуре кластеров.

-

1. Бабук И.М., Горюшкин А.А., Новицкий Н.И. Организация и планирование производства. М., 2008.

-

2. Организация и планирование производства / под ред. А.Н. Ильченко. 3-е изд. М., 2010.

-

3. Медведев Д.А. Нужны не фрагментарные, а системные меры // Экономика сельского хозяйства России. 2010. №1.

-

4. Там же.

-

5. Стиглиц Дж.Ю. Экономика государственного сектора. М., 1997.

-

6. Организация и планирование производства… С. 25.

-

7. Медведев Д.А. Указ. соч.

-

8. Там же.

-

9. Бабук И.М., Горюшкин А.А., Новицкий Н.И. Указ. соч.

-

10. Организация и планирование производства… С. 27.

-

11. Там же. С. 28.

-

12. Портер М. Конкуренция: пер. с англ.. М., 2005.

-

13. Там же. С. 16.

-

14. Там же.

-

15. Медведев Д.А. Указ. соч.

-

16. Организация и планирование производства… С. 12–16.

-

17. Бабук И.М., Горюшкин А.А., Новицкий Н.И. Указ. соч.

-

18. Стиглиц Дж.Ю. Указ. соч.

-

19. Медведев Д.А. Указ. соч.

-

20. Стиглиц Дж.Ю. Указ. соч.

Список литературы Программно-целевой подход к реализации прогнозных сценариев развития кластерных структур АПК региона

- Бабук И.М., Горюшкин А.А., Новицкий Н.И. Организация и планирование производства. М., 2008.

- Организация и планирование производства/под ред. А.Н. Ильченко. 3-е изд. М., 2010.

- Медведев Д.А. Нужны не фрагментарные, а системные меры//Экономика сельского хозяйства России. 2010. №1.

- Медведев Д.А.//Там же.

- Стиглиц Дж.Ю. Экономика государственного сектора. М., 1997.

- Организация и планирование производства… С. 25.

- Медведев Д.А.//Указ. соч.

- Медведев Д.А.//Указ. соч.

- Бабук И.М., Горюшкин А.А., Новицкий Н.И. Указ. соч.

- Организация и планирование производства… С. 27.

- Организация и планирование производства… С. 28.

- Портер М. Конкуренция: пер. с англ.. М., 2005.

- Портер М.//Там же. С. 16.

- Портер М.//Там же.

- Медведев Д.А. Указ. соч.

- Организация и планирование производства… С. 12-16.

- Бабук И.М., Горюшкин А.А., Новицкий Н.И.//Указ. соч.

- Стиглиц Дж.Ю.//Указ. соч.

- Медведев Д.А.//Указ. соч.

- Стиглиц Дж.Ю.//Указ. соч.