Программно-проектное управление потенциалом территории как потребность ее системного развития

Автор: Татаркин А.И., Новикова К.А.

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Местное самоуправление и развитие территорий

Статья в выпуске: 2, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены условия для устойчивого развития территорий, роль общественности в инновационном обновлении потенциала территории. Дано определение понятия «потенциал территории» и его инновационной направленности, предложен вариант определения ее социально-экономического потенциала. Выделены конкурентные преимущества территории, благодаря которым территория получает определенные преференции. Предложен вариант определения конкурентоспособности с точки зрения способности территории развиваться с учетом имеющихся ресурсов. Проанализированы данные консолидированного бюджета России в 1999-2014 гг. Пример стратегического планирования г. Екатеринбурга, который одним из первых применил программно-проектное планирование в своей практике, представлен и проанализирован в данной статье. Представлены данные по развитию города Екатеринбурга в сравнении с другими городами-миллионниками. Проанализирована потребность населения в управлении потенциалом развития территории посредством выражения своего мнения и предложений по развитию муниципалитетов. Программно-проектное планирование, имея положительный эффект, приобретает еще более позитивные стороны с использованием государственно-частного партнерства.

Потенциал территории, инновации, рейтинг, научный потенциал, интеллектуальный потенциал, стратегический план, экономика знаний, селективная модель управления, конкурентные преимущества

Короткий адрес: https://sciup.org/147204164

IDR: 147204164 | УДК: 338.24:332.1

Текст научной статьи Программно-проектное управление потенциалом территории как потребность ее системного развития

Анализ различных теоретико-методологических подходов к оценке сущности и содержания понятия «потенциал инновационного развития территорий» позволяет определить его как: 1) совокупность макроэкономических, политических, научно-образовательных условий, позволяющих и побуждающих территории активно и с максимальной эффективностью использовать природногеографические, финансово-экономические, социально-психологические, политические, научно-образовательные ресурсы и возможности для создания, обновления и коммерческого использования инноваций в интересах системного развития территории; 2) готовность бизнес-сообщества, населения и самой территории (в лице территориальных органов управления) внедрять передовые разработки, инновационные продукты, услуги, технологии; 3) способность воспринимать и гибко реагировать на все изменения внутренней и внешней среды, оперативно адаптируясь к новым условиям хозяйствования [1].

Каждая территория (субъект, регион, муниципалитет) имеет определенный потенциал, ориентируясь на который можно сравнивать и оценивать уровень развития конкретной территории, определять территории, нуждающиеся в дополнительных инвестициях для обеспечения достойного качества жизни своего населения.

Термин «потенциал» применяется для обозначения средств, запасов и источников развития, имеющихся в наличии и могущих быть использованными для достижения установленной цели, решения ряда задач на основе учета специфических возможностей отдельного субъекта экономических отношений в какой-либо области [9, с. 33]. Требуется постоянный мониторинг ситуации в экономике и социальной сфере каждого региона, комплексной объективной оценки имеющихся ресурсов, обоснования наиболее рационального выбора траектории и механизмов развития каждой территории. Потенциал развития территории, с одной стороны , может представлять собой ресурсные, производственные, трудовые, интеллектуальные возможности территории. С другой – все иные процессы и регуляторы, связанные с задействованием населения, бизнеса (в том числе из сопредельных территорий), науки и образования и т.п. с целью системного развития социально-экономических направлений. Социально-экономический потенциал территории традиционно рассматривается как совокупность всех имеющихся в границах территории ресурсов (средств, запасов, источников) – материальных и духовных, природных и человеческих, как уже вовлеченных в процессы общественного производства и социального развития, так и тех, которые могут быть использованы для наращивания экономических возможностей, установления и укрепления социально-политической стабильности, повышения уровня и качества жизни населения данной территории [10, с. 8]. Эти ресурсы могут быть и привлеченными из других территорий посредством развития кооперации и интеграции, создания межтерриториальных кластеров, технологических платформ.

В условиях дальнейшей трансформации российской экономики становится все более востребованным ускоренный переход к инновационному развитию.

Татаркин А.И., Новикова К.А. Программно-проектное управление потенциалом территории как потребность ее системного развития Но уже сегодня в обществе все более ощущается необходимость в ускоренном и системном инновационном обновлении технико-технологической основы экономики, повышении инновационной “наполняемости” привлекаемых инвестиций. В создании конкурентного преимущества региона и территорий возрастает роль и значение научных знаний, образования, и как факторов развития производства, и как источников формирования инновационного потенциала региона [17, с. 10]. В литературе активно обсуждаются вопросы возможности повышения инновационного уровня территориального развития путем формирования на территориях полноценно подготовленного и инновационно активного человеческого капитала. С одной стороны , человеческий капитал увеличивает и количественно, и качественно потенциал территории. С другой - передает ему инновационные импульсы к системному и более результативному производственному и социальному развитию, превращаясь в дополнительный источник развития.

Муниципальные образования призваны аккумулировать все имеющиеся ресурсы и эффективно их использовать для создания благоприятных условия для жизни населения и развития бизнеса. Выгодное географическое положение, ресурсообеспеченность, многопрофильное и интегрированное производство, инвестиционная привлекательность, инновационно ориентированный человеческий потенциал, инновационная его активность - все это обусловливает конкурентные преимущества территории. Но не каждая территория обладает всем набором ресурсов для развития. Потребности территории выступают в качестве мобилизационной базы для обеспечения системного развития территории и повышения качества жизни населения как основного ресурса и конкурентоспособности. Чем выше потенциал развития территории и его системное использование, тем выше возможности территории конкурировать на региональных и национальном рынках. Территориальная конкурентоспособность, рассматриваемая нами как способность территории формировать, производительно использовать свои ресурсы (природные, человеческие, производительные и др.) и своевременно и системно обновлять их на инновационной основе, становится дополнительной производительной силой в системном развитии территории и повышении качества жизни населения [14, с. 20-21].

Конкурентные преимущества территории формируются, прежде всего, путем выявления имеющихся ресурсов (минеральных, производственных, трудовых) и возможностей к устойчивому и системному развитию. В числе последних следует особо выделить: наличие на территории функционирующего бизнеса и индивидуального предпринимательства; устойчивую и пространственно не ограниченную политику органов власти – направлять функционирование рыночных (и не рыночных) агентов в нужном для территориального развития направлении на основе использования рыночных институтов и механизмов (государственно-частное партнерство – ГЧП); кооперацию и интеграцию с другими территориями, вузами и научными, венчурными и другими инновационными компаниями; создание межтерриториальных кластеров и др. По нашим оценкам, которые подтверждаются и другими авторами, именно «замедленное» вовлечение в рыночный оборот ресурсов и возможностей, отсутствие постоянной координации местными органами власти деятельности бизнеса и активности населения превращаются в сдерживающий фактор их системного развития. Необходимо постоянно мониторить те сферы социально-экономического развития территории, которые в меньшей степени задействованы в реализации приоритетов территории из-за финансовых, и прежде всего бюджетных, ограничений, недостатка квалифицированных кадров и др. (см. табл. 1).

Таблица 1

Структура консолидированного бюджета России в 1999– 2014 гг., % (после перераспределения финансовой помощи)

|

1999 |

2000 |

2005 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

||

|

Федеральный бюджет |

Доходы |

48,2 |

51,5 |

63,0 |

55,3 |

56,0 |

59,8 |

61,5 |

61,5 |

62,0 |

|

Расходы |

48,1 |

45,6 |

50,5 |

56,6 |

56,8 |

54,7 |

57,4 |

57,2 |

58,4 |

|

|

Консо-лидиро-ванные региональные бюджеты |

Доходы |

51,8 |

48,5 |

37,0 |

44,7 |

44,0 |

40,2 |

38,5 |

38,5 |

38,0 |

|

Расходы |

51,9 |

54,4 |

49,5 |

43,4 |

43,2 |

45,3 |

42,6 |

42,8 |

41,6 |

|

|

В том числе: региональные бюджеты |

Доходы |

30,4 |

32,3 |

30,0 |

37,3 |

36,8 |

34,1 |

32,8 |

32,3 |

32,7 |

|

Расходы |

26,1 |

29,3 |

40,0 |

36,3 |

36,1 |

38,3 |

36,3 |

36,2 |

35,8 |

|

|

муниципальные бюджеты |

Доходы |

21,4 |

16,2 |

7,0 |

7,4 |

7,2 |

6,1 |

5,7 |

6,2 |

5,3 |

|

Расходы |

25,8 |

25,1 |

9,5 |

7,1 |

7,1 |

7,0 |

6,3 |

6,6 |

5,8 |

|

|

Итого |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

Исходя из представленных данных можно сделать несколько выводов. Во-первых, с 1999 года по настоящее время динамика региональных и муниципальных бюджетов ухудшается в сторону наращивания его дефицита, в то время как федеральный бюджет пребывает в профицитной зоне. Во-вторых, регионы и муниципалитеты едва покрывают свои расходы, поэтому об их возможностях развития речь может вестись лишь гипотетически. Им не хватает финансовых ресурсов на текущие расходы, и вопросы обновления производств, развития технологий, повышения качества жизни, обновления своего потенциала остаются без внимания. В-третьих, происходит пространственное вымирание, оскудение муниципалитетов, которые не могут прокормить себя сами. За пятнадцать лет резко снизились как муниципальные расходы, так и доходы, – почти в 4 раза с 1999 года. Саморазвития муниципалитетов не происходит, финансовой помощи от регионов нет, так как бюджет регионов также претерпевает финансово-экономические трудности. Следовательно, необходимо консолидированными усилиями федерации, регионов, муниципалитетов, населения и бизнеса действовать, работать и развивать общефедеральные программы при условии фактического субсидирования этих программ федерацией на нижестоящие бюджеты.

Необходимо вернуться к вопросу о гуманизации межбюджетных отношений и не просто менять и обновлять бюджетную политику РФ, а расширять бюджетные возможности территорий инвестирования тех сфер, где наблюдаются «провалы» в развитии и которые ограничивают системное функционирование территорий. Тем самым реализуется возможность наращивать потенциал территории путем развития предпринимательства и создания новых рабочих мест, освоения новых производственных процессов, в том числе и создания совместных с другими территориями, направляя экономику по пути развития «экономики знаний». В своем развитии территория призвана опираться как на традиционные, так и на инновационные процессы, что позволяет занимать ведущие места в рейтингах и становиться «территориальным локомотивом» развития всей российской экономики и цивилизованного обустройства всего российского пространства.

Развитие интеллектуального потенциала населения должно стать приоритетной национальной программой не только Российской Федерации, но и регионов, территорий. Без подключения к ее реализации с учетом местных условий и возможностей каждой муниципальной территории, разнообразного бизнеса и всего (или хотя бы большей части) населения этой задачи стране не решить. Именно поэтому необходимо крайне осторожно и взвешенно проводить реформы в социальной сфере, всемерно поддерживая науку, образование и здравоохранение. Развитие творческих способностей молодежи за счет повышения качества всей системы образования, стимулирование исследовательской деятельности, в том числе и повышением доли работников умственного труда и формирования уважительного к нему отношения – должно стать приоритетом всей государственной политики.

Регулирование инновационных процессов на федеральном уровне осуществляется на базе ФЗ «О государственном стратегическом планировании», которое включает инновационный прогноз, стратегии, программы, проекты и мероприятия по поддержке инновационной деятельности. На основании инновационной стратегии Правительство РФ разрабатывает государственную инновационную программу, которая является составной частью программы социально-экономического развития РФ на среднесрочный период. Государственная инновационная программа включает в себя: федеральные целевые инновационные программы по важнейшим базисным инновациям, крупные инновационные проекты, федеральные программы поддержки инновационной деятельности, развития инновационной инфраструктуры. На основе государственных программ органы государственной власти субъектов РФ разрабатывают региональные и межрегиональные инновационные программы. Органы местного самоуправления разрабатывают комплексную программу развития инновационной деятельности с учетом своих компетенций и финансовых возможностей [7, с. 180].

Проектная модель реализации потенциала территории

В литературе общепринятой стала оценка конкурентного рынка как необходимого, но отнюдь не основного условия устойчивого и гармоничного развития экономики и роста общественного благополучия. Конкурентный рынок в оценках большинства специалистов рассматривается лишь как наиболее благоприятная среда, которая может обеспечить, а может и не обеспечить успешное развитие и общественное процветание. Только многообразие форм собственности и многоукладность экономики при централизованном плановом регулировании приоритетных для общества направлений развития, с подключением наиболее эффективных и результативных источников и институтов, могут обеспечить устойчивое и гармоничное функционирование всего общества каждой его структуры и рыночного агента [16, с.19].

В этих условиях возрастает необходимость своевременно выявлять новые потребности территории и определять варианты (модели) их реализации, прогнозное их влияние на динамику территориального развития, а также возможности их реализации в условиях бюджетных и кредитных ограничений. Инициатива муниципальных органов власти г. Екатеринбурга совместно с наукой и общественностью города органично соединить плановые методы регулирования экономики с возможностями городского сообщества через развитие института государственно-частного партнерства, к примеру, позволила качественнее и с меньшими издержками удовлетворить территориальные потребности и оптимизировать развитие территории под потребности населения. По существу был инициирован и внедрен программно-проектный план системного развития крупного города-миллионника, показав и доказав, что инновационная инициатива не ограничивается только производственными процессами.

В выступлении на расширенном заседании коллегии Министерства финансов РФ Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев обратил внимание участников на неблагоприятные прогнозы на 2013 г. и последующие годы. Призвав руководство страны к необходимости «формирования новой модели роста, использования современных технологий, позволяющих многократно снизить производственные издержки, новой социальной политики, существенных институциональных изменениях», премьер потребовал от Министерства «перейти к полноценному долгосрочному бюджетному планированию, разработав долгосрочную бюджетную стратегию…, скорректировав требования к государственным программам… На выходе программ должны быть конкретные результаты, а не доклады об освоении сметы» [8, с. 4].

Министр финансов РФ А. Г. Силуанов озвучил десять ключевых задач, стоящих перед Министерством, особо потребовав активнее использовать институт ГЧП в программах и проектах рыночных агентов с участием государства и его бюджетных средств и ресурсов. Поставлена задача продолжить совершенствование правовой основы бюджетного процесса, повышения качества управления бюджетным процессом на всех его уровнях, освоению программно-проектного управления развитием регионов, территорий и государственных корпораций [8, с. 4–9].

Инициатором использования программно-проектного развития территорий стал город Екатеринбург, который первым в Российской Федерации принял 10 июня 2003 г решением городской Думы «Стратегический план Екатеринбурга» [11].

По оценке главы города, а ныне депутата Совета Федерации РФ А.М. Чернецкого, план развития города разрабатывался и реализуется на основе трех принципиально новых для российской практики новаторских идей, потребовавших существенно изменить управленческий менталитет и руководителей города, и бизнеса, и всего населения города [11, с. 3]. Во-первых , девизом разработки, обсуждения и реализации плана стала идея «Мыслить стратегически и действовать сообща». Именно эта идея стала отправной точкой для разработки Стратегического плана и его «скрепом», соединившем в одном документе стратегическое программирование приоритетов развития города с проектной декларацией приоритетов его населения активным использованием института ГЧП при реализации проектов.

Во-вторых , стратегический план с момента его разработки стал документом общегородским, в реализации которого заинтересовано и городская власть, и население, и бизнес города. В его трехлетней разработке и обсуждении принимали участие большая группа ученых, руководителей разного уровня, депутаты, предприниматели, общественные организации и специалисты. Был изучен отечественный и зарубежный опыт городов Бирмингема (Великобритания), Стокгольма (Швеция), Санкт-Петербурга, Ижевска, Кирова и других по программно-проектному развитию территорий.

Стратегический план прошел широкое общественное обсуждение, было рассмотрено и учтено огромное количество предложений и пожеланий жителей города, региональных и федеральных органов власти, бизнес-сообществ. Данное обстоятельство позволяет рассматривать Стратегический план города в качестве программно-проектного творчества всего городского сообщества.

В-третьих , стратегическая направленность плана развития Екатеринбурга на устойчивое повышение качества жизни горожан . Этой цели посвящены все восемь программных направлений плана и большинство из почти 50 бизнес-проектов. Первое программное направление плана – «Сохранение и развитие человеческого потенциала» – открывает программу городского развития, а восьмое – «Генеральный план города Екатеринбурга – город для человека» – завершает программные действия созданием производственных, социальных, экологических, инфраструктурных и других общественно востребованных населением города условий для комфортного проживания. Показателен и заключительный раздел плана – «Механизмы реализации стратегического плана», суть которых можно кратко выразить одной фразой: «Работать на результат и не закрываться от нововведений» [11, с. 3].

Стратегический план города по своему содержанию является научнообоснованным и одновременно всесторонне учитывающим потребности городского сообщества документом, основанным на учете многообразной специфики города и его конкурентных возможностей. При этом его отличает высокая инновационная направленность на решение общегородских проблем реструктуризации экономики на достижение сбалансированности товарных и финансовых потоков на основе ускоренного развития производственной и, особенно, социальной инфраструктуры и др.

Достоинством программно-проектного планирования и управления общественным развитием в рыночных условиях считается не только инновационноноваторское участие населения в разработке стратегических планов и постоянном общественном контроле за реализацией его программных приоритетов. Это важнейшее, но не единственное его достоинство. Программно-проектный подход позволяет, с одной стороны , объединять одним документом возможности использовать в интересах системного развития планово-административные и рыночные инициативы, административный ресурс и предприимчивость, научное стратегическое предвидение с возможностями городского развития. Наконец, именно программно-проектный подход «упрощает» процедуру согласованного удовлетворения городских потребностей интеграцией власти, науки, образования, бизнеса и общественного мнения формированием специальных общегородских общественных советов: Общественная палата города, Координационный и Программный советы городского развития и некоторые другие. С другой – распределять нагрузку по финансированию программ и проектов между бюджетом города, бизнесом и населением, что не только сокращает суммарные расходы на их реализацию, но и увеличивает синергетический эффект от реализации бизнес-проектов, снижая нагрузку на бюджеты всех уровней.

Положительное отношение городского сообщества к программнопроектному развитию города и внушительные результаты реализации Стратегического плана в 2003–2008 гг. потребовала определенной его корректировки в части пересмотра большинства программных показателей в сторону увеличения, расширения сферы проектного развития и конкретизации. Более системно и детальнее потребовалось учитывать потребности и пожелания участников городского сообщества (инвалидов-колясочников, пенсионеров, автовладельцев, сторонников «Зеленой экономики» и др.). После двухгодичного обсуждения, в 2010 году обновленный Стратегический план Екатеринбурга до 2025 года был утвержден городской Думой [12]. В него были внесены уточненные по срокам и направлениям работы изменения, скорректированы приоритеты, серьезно пересмотрена проектная часть плана. Число проектов приблизилось к 60. Заметно возросла активность бизнеса – до 45 и более процентов от стоимости отдельных проектов финансирует и реализует частный бизнес на основе ГЧП.

Использование программно-проектного управления позволяет более обоснованно определять цели, «приземляя» их к конкретным потребностям населения и бизнес структур территории, и на этой основе оптимально планировать инновационную, инвестиционную, образовательно-воспитательную и другие сферы деятельности регионов, отраслей и территорий. Проектное управление расширяет «коридор возможностей» для полноценного учета проектных рисков, оптимального использования имеющихся ресурсов и избегать конфликтных ситуаций, контролировать исполнение плана и своевременно вносить коррективы, накапливать и успешно использовать в дальнейшем опыт работы с проектами [6, с. 55–58].

|

BSMOOJV |

||||||||||||||

|

jdxgdaxan -IMHE) |

1 |

1 |

1 |

|||||||||||

|

мэйв -онэвс!^ |

5 |

40 40 i—i |

in 04 О О |

04 40 40 |

СТ |

СМ |

40 § |

см ? 3 |

ГМ СМ |

О СМ in |

||||

|

чиМэд |

см |

40 О 1—1 |

см^ о. о. |

см^ |

СМ ОО ГМ |

ш = |

СМ| 40* 40 СМ |

S СМ |

ОО 40 СМ |

со |

см |

ст |

||

|

Eediojirog |

^ |

s |

ОО f |

,—1 |

и |

м |

оо* |

04 oil ОО* о! ГП |

СМ 40 ГМ |

о ОО 04 |

см СМ 1—1 |

ОО* |

40^ |

|

|

AHO^ -ЕН-ЯОХЭОД |

5 |

oo o' 1—1 |

4ОГ I—1 |

СМ ОО |

СМ |

= |

ОО| С04 О О4| СТ- |

СМ |

ОО in о |

3 |

^ СМ — |

40^ |

||

|

ЧНВЕВ^ |

O\ |

04 1—1 |

40* i—i |

1—1 |

of in |

£ |

i |

^ О 04 2 > |

ОО гм |

04 |

см — |

04* |

04 |

-г |

|

M3KQ |

OO |

40 40 i—i |

оо^ |

СМ 40 |

ОО см |

N М N |

ОО |

СМ| СП* ОО СМ |

ОО о см |

СМ ОО о |

04 ГМ 1—1 |

04* |

СМ — |

■О |

|

«ФХ |

N |

40 40 i—i |

о? м |

со |

£ |

о. § |

3 СМ ст| 1Г> |

СМ ОО СМ |

40 04 |

— |

см^ 1—1 |

О4р |

!н |

|

|

мэнид -КЕЭ^ |

40 |

o' 40 1—1 |

о. 1—1 |

00 см |

й |

о| см* ^ in |

СМ СМ 40 СМ |

40 О |

3 |

o' |

4ог |

ст |

||

|

BdBMiB3 |

m |

CM 1—1 |

о? 1—1 |

1—1 |

я |

ОО* 04 |

ОО СТ| ОО* о см О4| см |

СМ 40 СМ |

40 |

04 ГМ 1—1 |

40^ 04* |

— |

ОО in* |

|

|

WdojsoH иинжин |

^b |

CM CM 1—1 |

40 ОО м 1—1 |

о |

in см |

й |

<4 |

In 5 |

04 СМ |

ОО ОО О |

3 |

ОО |

04 40* |

|

|

Mid ио -ИЭОЯОЦ |

m |

04 I——1 |

04^ о. 1—1 |

ОО |

°\ 04 04 |

о |

чо 04 |

ml °f ^н| ОО |

1—1 40 О'. СМ |

40 О ОО |

ОО СМ 1—1 |

04^ 04* |

§ |

|

|

jdXg -HndaiBMj |

CM |

m |

04 1—1 1—1 |

ОО 04 |

S |

04* 3 |

§ ст |

04 ст |

40 СМ о |

3 |

оо^ |

О4р |

о* |

|

|

s о H я & © К |

~4 |

■ CT И ® U й § 5 5 й О Я q д 2 5 1 s 5 В S CT 4 СТ о ст |

« п ю S и ft ® § Кон |

ст ° я и н я 3 JS н СТ СТ о о И р, Q Я р СТ Ю ® О Д О СТ >> И Кисти |

о н ст* ст ^ §s m § |

ст ст >? о & £ 2 нн СТ |

о СТ СТ । Я & ° » „ о « tc а |

X* о я Ст ^ 2 о F я |

||||||

|

— |

||||||

|

1 |

ОО |

1—1 oo" oo |

||||

|

po |

40 о' м |

oo" ol |

'Г |

40*' |

||

|

ГО |

м |

of ol |

40 |

|||

|

? |

? |

of ,—1 |

2 |

г |

||

|

2 |

o |

?• |

с-1 |

of ol |

||

|

O\ |

m' |

N |

°я чо" ol |

‘Л 40 |

■О |

|

|

OO |

2 |

'Л |

О1 ri |

°я of i—i |

о |

|

|

N |

o' |

ч'? о4 04 |

со |

|||

|

io |

o |

'Л |

oo oi |

^ cQ |

н |

^ |

|

<7' |

ОО 1—1 |

4 40 i—i |

||||

|

> |

ч ОО |

О1 ОО 1—1 |

o' 04 |

|||

|

2 |

40 ri |

OO 04 |

||||

|

3 |

oi el |

°°„ 04 |

2 |

0х |

||

|

~4 |

’S a « О «s й н й ч >s 5 5 Я я « 5 о м и ч н И о я И П И R К |

с$ S Л S £ g g § ^ К Й § ^ 5 § 8 о ч д И О Й S M Й |

О 4> О |

|||

В процессе реализации стратегического плана существенно изменилось отношение горожан к проблемам города и возможностям его развития с учетом пожеланий горожан. Причины этого видятся в следующем. Во-первых , творческий подход к разработке и реализации Стратегического плана позволил городу занять лидирующие позиции среди российских городов-миллионников по большинству социально-значимых показателей (табл. 2) [15, с. 15]. В сравнении с другими городами развитие г. Екатеринбурга по итогам 2013 года по многим показателям опережает развитие городов-миллионников.

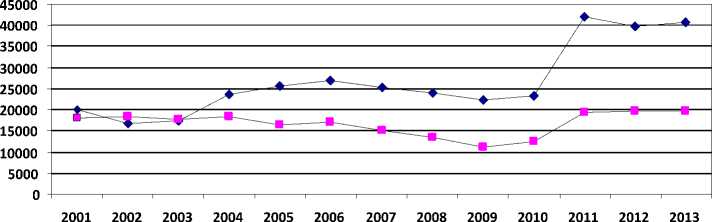

Во-вторых , интерес населения к реализуемому программно-проектному варианту Стратегического плана развития города можно оценивать, на наш взгляд, и по динамике миграции его жителей, которые «ногами голосуют» за правильность выбранной стратегии и ее реализацию в интересах городского сообщества. Если вплоть до 2003 г., когда был утвержден Стратегический план, из города выезжало примерно столько, сколько приезжало, то начиная с 2004 г. динамика устойчиво свидетельствует о предпочтениях приезжающих. Да и выезжать из города стали заметно меньше по сравнению с приростом населения (рис. 1) [3, с. 20, 22, 24; 4].

— ♦ — прибыло — ■ — выбыло

|

Показатели |

Прибыло |

Выбыло |

|

2001 |

19933 |

18121 |

|

2002 |

16732 |

18280 |

|

2003 |

17479 |

17692 |

|

2004 |

23506 |

18248 |

|

2005 |

25479 |

16552 |

|

2006 |

27088 |

17090 |

|

2007 |

25388 |

15018 |

|

2008 |

23871 |

13369 |

|

2009 |

22220 |

11234 |

|

2010 |

23178 |

12522 |

|

2011 |

41976 |

19256 |

|

2012 |

39891 |

19670 |

|

2013 |

40611 |

19813 |

Рис. 1. Миграционное движение населения в г. Екатеринбурге

Использование программно-проектного управления территориальным развитием позволяет ускорить внедрение результативно-ориентированной модели управления, которая обеспечивая системное развитие [13, с. 30]:

-

• одним документом задействовать наиболее эффективные институты инновационного развития территорий всех уровней, органично согласуя возможности и интересы всех уровней власти, населения и бизнеса;

-

• получать измеримые результаты реализации каждой цели, каждой услуги и объективно оценивать стоимость осуществленного мероприятия;

-

• при определении цели "просчитывать" количество и качество услуг и мероприятий, которые будут предоставлены населению и рыночным структурам;

-

• оценивать, как повлияет на изменение показателей плана изменения бюджета в сторону увеличения или уменьшения;

-

• получать социально значимые результаты для населения территории от реализации конкретных видов государственных/муниципальных услуг;

-

• оценивать эффективность работы ведомств и конкретных учреждений на основе анализа их расходов относительно полученных результатов;

-

• определять по каждой решаемой задачи социально-экономического развития реальную стоимость ее достижения, инструменты реализации и ответственных за ее выполнение.

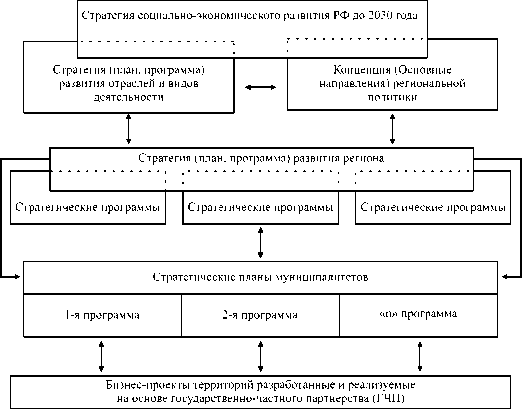

На уровне региональных и территориальных социально-экономических систем использование программно-проектного подхода требует соблюдения двух условий. Во-первых , проекты должны быть «встроены» в систему документов стратегического планирования территории (региона) и органично «вписываться» в приоритеты вышестоящей социально-экономической системы (региона, федерации). По существу, данные проекты призваны стать стратегическими проектами, встроенными в логическую цепочку общефедерального государственного стратегического планового управления общественным развитием в качестве институтов пространственного развития Российской Федерации.

Во-вторых , при таком подходе стратегические проекты превращаются в конкретные механизмы (институты) реализации стратегических программ развития не только муниципалитета, но и региона в целом. Их разработка, как и документов, на основе которых они разрабатываются, основывается на взаимодействии всех участников территориального сообщества: власти, бизнеса, науки, образования, представителей общественности, проявляющих интерес к их разработке и реализации. Основой стратегических проектов становятся бизнес планы развития частного бизнеса на принципах ГЧП. В подобных условиях ГЧП превращается в инструмент взаимной экспертизы: бизнес оценивает общественную востребованность проекта и коммерческую выгодность его исполнения; власть – обоснованность его стоимости и цены товара (услуги) для населения от реализации проекта (рис. 2). По справедливому утверждению В.А. Гневко, «муниципальное вмешательство в хозяйственную среду должно быть нацелено на поддержку конкретных мероприятий, а также определенных видов деятельности, обеспечивающих повышение конкурентоспособности местного производства и выпускаемой продукции, способствующих удовлетворению муниципальных потребностей, росту доходов местных бюджетов, решению социально-экономических проблем, повышению их инновационной активности» [2, с. 110, 115].

Предложенная модель инновационного управления развитием регионов и территорий Российской Федерации позволяет нацелить проекты на эффективное взаимодействие всех разработчиков проекта, который может уточняться определением вполне конкретных мероприятий и своевременного внесения изменений (уточнений) по ходу выполнения проекта. Только в этом случае планы, программы и проекты становятся документами общественного согласия , в реализации которых заинтересованы не только его инициаторы и участники, но и все население муниципального образования и региона в целом.

Рис. 2. Программно-проектное планирование с использованием государственно-частного партнерства

Инновационная мотивация управления потенциалом территории

Подводя предварительный итог исследования, необходимо выделить инновационные мотивы планового управления пространственным развитием, которые в той или иной степени были продекларированы Конференцией государств-членов ООН в Рио-де-Женейро в июне 2012 г. (РИО + 20) в принятой Концепции целей устойчивого развития [5, с. 422]. Конференция признала, что одним из важнейших «столпов» устойчивого развития стран и всего мирового сообщества должно стать «эффективное управление, развитие способностей общества активно участвовать в работе политических институтов, предоставление людям возможность самим строить свою жизнь». Выделим наиболее системные мотивы, которые отличает программно-проектное планирование от других институтов:

-

• плановое управление социально-экономическими процессами в глобализируемой экономике активно прогрессирует и расширяется, порождая новые импульсы к инновационному развитию, оптимизации показателей и уточнению целей общественного развития;

-

• в плановом управлении приоритетным становится проблема инновационной активности и согласованного взаимодействия всех участников рынка для максимизации синергетического эффекта и наращивания потенциала территории, как экономического, социального, так и инновационного;

-

• управление инновационной активностью требует модернизировать систему отношений органов власти всех уровней со всеми заинтересованными группами и участниками рыночных отношений (население, бизнес, наука, образование, инвесторы и др.) и непременно с учетом их потребностей и заинтересованности в общественном развитии;

-

• качество планового управления развитием и его результативность всецело зависят от инновационной и предпринимательской активности не только рыночных агентов, но и федеральных, региональных, территориальных органов власти и населения, способных и готовых поддерживать инновационный "настрой" рыночных структур;

-

• стратегической целью планового управления инновационным развитием обоснованно считается обеспечение растущего уровня и качества жизни населения посредством формирования институтов и механизмов оптимального использования имеющихся ресурсов и возможностей территорий для обеспечения комфортной жизни, ведения бизнеса, возможностей учебы, отдыха и т.п.;

-

• важнейшим мотивом планового управления инновационным развитием территорий становится опора на общественное мнение при принятии решений, научная их "проработанность" и учет интересов всех слоев населения. В этих целях закономерно повышается роль и значение институтов гражданского общества в общественной жизни не только Российской Федерации в целом, но и каждого региона и муниципального образования;

-

• базовой основой качества планового управления и его результативности справедливо считается уровень и качество подготовки управленческих кадров и специалистов для рыночных (коммерческих) структур. Необходимо, как нам представляется, восстановить и обновить систему повышения квалификации и периодической переподготовки кадров с учетом меняющихся потребностей и приоритетов территориального и общественного развития.

В заключение отметим, что полноценное формирование и использование инновационной мотивации может осуществляться лишь при постоянном и, главное, качественном мониторинге условий и результативности территориального развития в целях, во-первых , выявления и устранения «слабых звеньев» в инновационном развитии территорий; во-вторых , придания дополнительного импульса «прорывным направлениям» инновационного развития, способных вывести территории на более высокий уровень социально-экономического развития.

Список литературы Программно-проектное управление потенциалом территории как потребность ее системного развития

- Барлыбаева Ф.Б. Потенциал инновационного развития территории: методика исследования и направления эффективной реализации //Управление экономическими системами. URL: http://www.uecs.ru/logistika/item/384-2011-04-04-09-03-17 (дата обращения: 29.05.2013).

- Гневко В.А. Модернизация систем развития муниципального образования. М.: Экономика, 2012. 414 с.

- Итоги социально-экономического развития МО "Город Екатеринбург" в 2011 году/Департамент экономики. Екатеринбург, 2012. 198 с.

- Итоги социально-экономического развития муниципального образования «Город Екатеринбург» за 2013 год: постановление Администрации г. Екатеринбурга от 28 мая 2014 г. №1442. Екатеринбург, 2014. 205 с.

- Как достичь счастья: обзор основных положений докл. "Счастье в мире"//Вестник РАН. 2013. Т. 83, № 5. С. 415-424.

- Компетенции, необходимые руководителю для эффективного управления изменениями: обзор обсуждаемых проблем в кадровом центре "ЮНИТИ"//Человек и труд. 2013. № 2. С. 55-58.

- Попов О.В., Цукублина Н.Н. Инновационные стратегии как элемент стратегического плана развития территории. Проблемы и задачи при построении стратегических программ развития инновационного потенциала на территории//Известия Томского политехнического университета. 2005. Т. 308, № 1. С.179-184.

- Приоритеты бюджетной и налоговой политики // Об итогах исполнения федерального бюджета за 2012 год и задачах органов финансовой системы Российской Федерации на 2013 год: материалы расширенного заседания коллегии Министерства финансов Рос. Федерации (8 апреля 2013 г.) // Финансы. 2013. № 4. C.3-13.

- Савруков А.Н. Методика оценки потенциала ипотечного жилищного кредитования в регионе//Региональная экономика: теория и практика. 2012. №8. С. 33-43.

- Социально-экономический потенциал региона: проблемы оценки, использования и управления/под ред. чл.-корр. РАН А.И. Татаркина. Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 1997. 379 с.

- Стратегический план Екатеринбурга. Екатеринбург: Город, 2003. 192 с.

- Стратегический план развития Екатеринбурга: утв. гор. Думой 26 окт. 2010 г. Екатеринбург: Город, 2010. 294 с.

- Татаркин А.И. Конкурентная активность территорий в пространственном развитии России//Экономика и управление. 2012. №11. С.20-29.

- Татаркин А.И. Регулирующий потенциал существующих моделей социально-экономического развития//Журнал эконом. теории. 2014. №2. С.7-20.

- Татаркин А.И. Скрытый потенциал российских городов: от агломерационных объединений к программно-проектным стратегиям развития территорий//Эконом. наука современной России. 2014. №2. С.7-24.

- Татаркин А.И., Дорошенко С.В. Регион как саморазвивающаяся социально-экономическая система//Экономика региона. 2011. №1. С. 15-23.

- Шайдаров К.Я. Определение стратегических преимуществ региона в процессе трансформации российской экономики//Эконом. науки. 2009. № 7(56). С. 7-10.