Программно - аналитический комплекс оценки степени профессионального стресса специалистов системы управления

Автор: Евсеев В.О.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Модели и методики оценки и прогноза уровня и качества жизни в регионе

Статья в выпуске: 1 (191), 2014 года.

Бесплатный доступ

Целью данной работы является построение программно-аналитического комплекса позволяющего всесторонне исследовать мотивационные характеристики в деятельности специалистов социальной сферы, выявление новых зависимостей и закономерностей в характеристиках профессионального выгорания специалистов, непосредственно участвующих в её инновационном развитии.

Системный подход, тест карьерных предпочтений, тест профессионального выгорания, закономерности и зависимости профессионального выгорания

Короткий адрес: https://sciup.org/143181826

IDR: 143181826

Текст научной статьи Программно - аналитический комплекс оценки степени профессионального стресса специалистов системы управления

Как проявляется «выгорание»

Деятельность специалистов в системе управления, организации и планирования социально-экономических процессов относится к числу профессий с высокими коммуникативными, психологическими и физическими нагрузками, обусловленными специфическими технологиями SWOT — анализа принятия решений и учета финансовых последствий, в условиях конкурентной борьбы за рынки сбыта, ценовую политику, выполнения социальных обязательств перед определенными категориями населения. Высокие нагрузки приводят к изменениям личностных характеристик. Эти изменения возникают как результат воздействия продолжительного профессионального стресса. Специалисты-психологи считают, что особенно быстро подвергаются воздействию отрицательных проявлений синдрома те, кто вынужден общаться с лицами, находящимися в конкурентном эмоциональном состоянии и имеющими различные физические и психические деформации, отклонения от нормативных форм поведения, и ожидает дополнительного поощрения за такую работу [6].

В этих условиях развитие эмоционального «выгорания» обусловлено требованиями к личностным особенностям: высокий уровень эмоциональной лабильности, высокий самоконтроль, постоянное волевое подавление отрицательных эмоций, рационализация мотивов своего поведения. Невыполнение вышеуказанных требований приводит к возникновению и развитию негативных проявлений: повышенной тревоге, депрессивным реакциям и формированию ригидной личностной структуры [7].

Диалектика основных внутренних противоречий в системе профессиональных коммуникационных отношений проявляется в следующем: между «человеческими» характеристиками специалиста и тем, что на рабочем месте специалист выступает элементом, или механизмом большой бюрократической административно-хозяйственной системы; между сформировавшимся профессиональным опытом и ограниченными возможностями карьерного роста; между объективным пониманием ситуационного развития и невозможностью влиять на это развитие; между сверхнормативными объемами работ и отсутствием соответствующей фи- нансовой оценки; в отсутствии вертикального конструктивного диалога и доминантной административной фразой «не нравится — уходите, держать не будем»; в доминировании неформальных показателей над формальными при оценке деятельности специалиста; в сокращении численности специалистов и постоянном увеличении объема работ и сопутствующего документооборота; в отсутствии внятных производственных и финансовых показателей материального стимулирования; в непропорциональном соотношении величины базовой зарплаты и стимулирующей составляющей.

К настоящему времени сложилась единая точка зрения на сущность психического выгорания и его структуру. Согласно современным данным, под «психическим выгоранием» понимается состояние физического, эмоционального и умственного истощения, проявляющееся в профессиях коммуникативной сферы. Этот синдром включает три основные составляющие, выделенные К. Маслач: 1) эмоциональную истощенность; 2) деперсонализацию (цинизм); 3) редукцию профессиональных достижений [8].

Кто подвержен выгоранию

По данным компании HeadHunter , полученным в ходе исследования, 57% работников считают, что если бы руководство обращало внимание на проблемы стресса, перенапряжения и стагнации, обсуждало их и старалось решать, то сложностей можно было бы избежать. Как считают 48%, материальное вознаграждение может быть использовано в борьбе с профессиональным выгоранием [9]. Для выхода из состояния профессионального выгорания, как правило, специалисты используют разные меры. Меняют работу и сферу деятельности 49%, переключаются на личную жизнь 49%, берут отпуск 29%. Пытаются найти конструктивный выход в рамках своей работы только около 20%: обращаются к начальству и пытаются обсуждать возникшие трудности и пути их решения. По данным того же исследования, специалисты находящиеся на конечной стадии профессионального выгорания, безынициативны, пассивны, у них отсутствует ориентация на результат (29%), с ними сложно работать, поскольку они не настроены на конструктивное решение рабочих задач, а возникающие проблемы только усугубляют текущее положение (29%).

Специалисты (даже высококлассные), находящиеся в состоянии профессионального выгорания, не готовы к восприятию, оценке и реализации не только необходимых инноваций, но и к успешно- му решению текущих задач в своей профессиональной деятельности. Выяснилось, что профессиональное выгорание приносит обществу серьезные убытки — как экономические, так и психоэмоциональные [10]. Например, опытные летчики вдруг начинают испытывать страх перед полетами, появляется неуверенность в правильности своих действий (о таких говорят «излетался»), что может привести как к личной драме, так и к катастрофе. Но особенно подвержены выгоранию люди, которые по долгу профессиональной деятельности участвуют в энергообмене между людьми: руководители, преподаватели, менеджеры, врачи, артисты, социальные работники, профессиональные спасатели. Это также относится и к внутрисемейным, межпоколенческим отношениям.

При длительном воздействии выгорания развивается настоящий стресс, проявляются его характерные симптомы (сердечно-сосудистые нарушения, неврозы, язвы, нарушения пищеварительного тракта, ослабление иммунитета). Борьба с ними требует дополнительных затрат на лечение или выплаты по личным видам страхования. Следствиями стресса становятся потери рабочего времени, значительное увеличение доли непродуктивной деятельности, разрыв межличностных коммуникаций, брак в работе, усиление предпосылок для вовлечения в конкурентную коммерческую разведку и для конкурентной измены своей организации и своим принципам.

Нарастает безразличие, «профессиональный цинизм», негативизм по отношению к клиентам и своей работе. Порой возникают отвращение ко всему на свете, немотивированные обиды на окружающих, на судьбу, на правительство. Жизнь кажется пустой и бессмысленной, а работа — надоевшей и ненавистной рутиной. Особую неприязнь вызывают люди, с которыми приходится работать, — клиенты, ученики, посетители, коллеги. Такой вид выгорания даже называют «отравление людьми».

Построение комплекса на основе системного подхода

Рассматриваемые процессы полностью соответствуют теории развития и поведения сложных систем. Система любой сложной природы проходит определенные этапы в своем развитии: от рождения до износа (физического и морального) и последующего разрушения. Наиболее важен основной этап — функционирования сложной системы. Соответствующие показатели характеризуют этот этап: надежность, степень износа, ремонтопригодность, резервирование, модерни- зация, производительность, эффективность, энерго- и ресурсопотребление, информативность, коэффициент полезного действия, эксплуатационный срок службы, сроки профилактического, текущего и капитального ремонта.

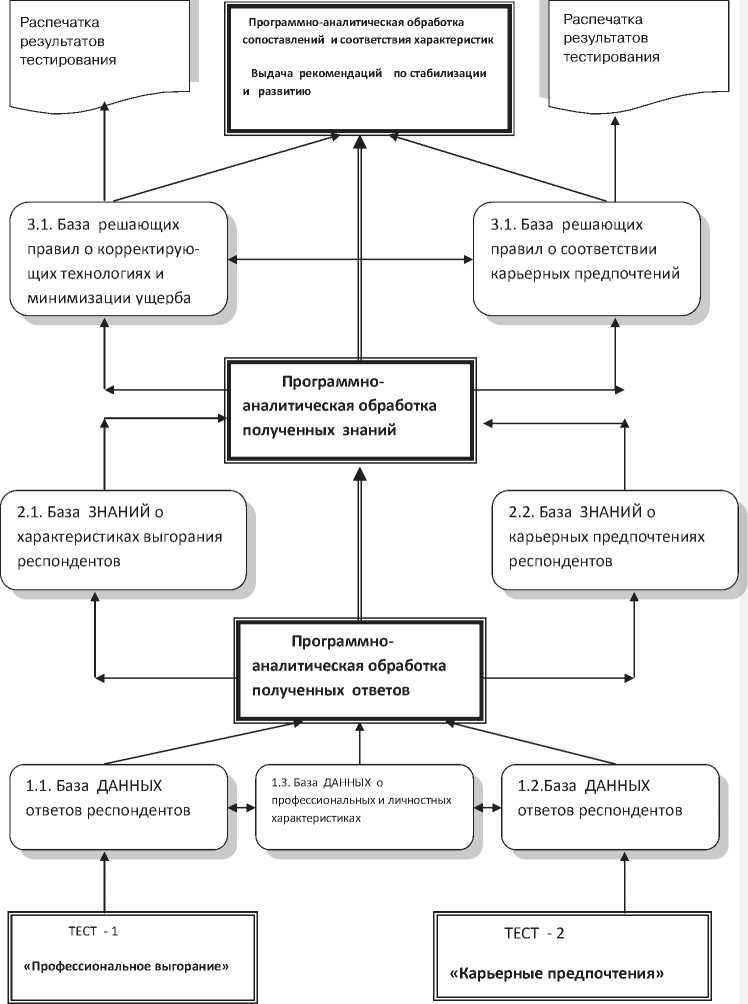

Системный подход необходим для формализации проблемы с целью разработки программно-аналитического комплекса по оценке профессионального выгорания на единой информационно-методологической основе с другими профессиональными тестами. Концептуальная схема комплекса представлена на рис. 1.

Рассмотрим работу программно-аналитического комплекса на примере специалистов социальной сферы. Для определения характеристик специалистов социальной сферы используем общепринятые методы личностного исследования — методы тестирования. В качестве диагностического аппарата выбраны два теста: «Оценка карьерных предпочтений» и «Оценка профессионального выгорания». Особенность использования этих тестов заключается в том, что на их базе был построен программно-аналитический комплекс, который создал для этих тестов единую инфор-

Рис. 1. Концептуальная схема программно-аналитического комплекса

мационную базу ответов и позволил формировать исследовательские запросы с любыми причинноследственными связями между параметрами. Помимо тестовых оценочных характеристик, в базу данных были включены и личностные характеристики: пол, возраст, стаж работы и др. Необходимо отметить, что тестирование проходили специалисты с активной жизненной позицией, которые обучались на курсах повышения квалификации и многие из которых состояли в кадровом резерве своего ведомства.

В тесте «Оценка карьерных предпочтений» по десятибалльной шкале (10 баллов — максимальное предпочтение) исследовались и оценивались следующие характеристики: 1) карьера специалиста; 2) управленец, менеджер; 3) стремление к независимости и автономии; 4) стабильность работы; 5) стабильность места жительства; 6) ориентация на служение; 7) вызов, преодоление препятствий; 8) интеграция разных стилей жизни; 9) предпринимательские способности.

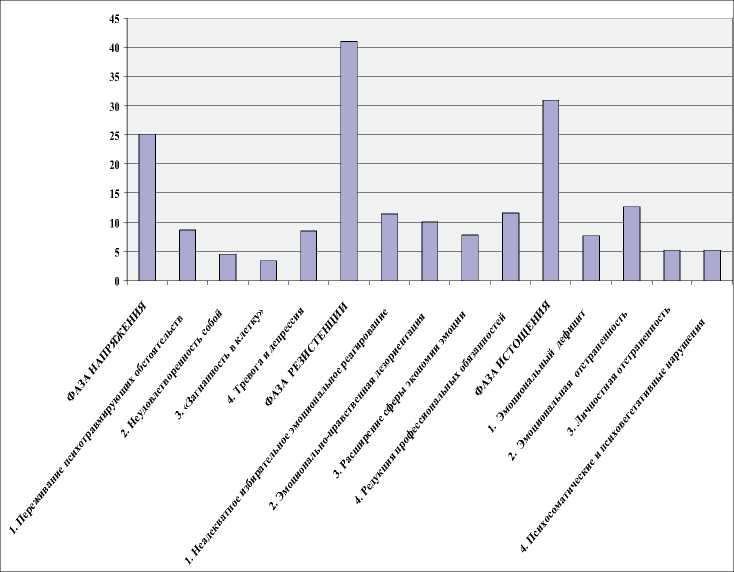

В тесте «Оценка профессионального выгорания» симптоматические характеристики специалистов исследовались для разных фаз.

-

1) Для фазы «Резистенция» (сопротивления) характерны: 1.1. симптом неадекватного избирательного эмоционального реагирования; 1.2. симптом эмоционально-нравственной дезориентации; 1.3. симптом расширения сферы экономии эмоций (отравление людьми); 1.4. симптом редукции профессиональных обязанностей.

-

2) Для фазы «Истощение» характерны: 2.1. симптом эмоционального дефицита; 2.2. симптом эмоциональной отстраненности» 2.3. симптом личной отстраненности (деперсонализация); 2.4. симптом психоматических и психовегетативных нарушений.

-

3) Для фазы «Напряжение» характерны: 3.1. симптом переживания психотравмирующих обстоятельств; 3.2. симптом неудовлетворенности собой; 3.3. симптом «загнанности в клетку»; 3.4. симптом тревоги и депрессии; 3.5. симптом переживания психотравмирующих ситуаций.

Оценочная шкала этого теста включает следующие критерии.

-

1. Для фазы в целом: 36 и менее баллов — фаза не сформировалась; 37–60 баллов —фаза в стадии формирования; свыше 61 балла — фаза сформировалась.

-

2. Для симптомов фазы: 9 и менее баллов — не сложившийся симптом; 10–15 баллов — формирующийся симптом; более 16 баллов — сложившийся симптом.

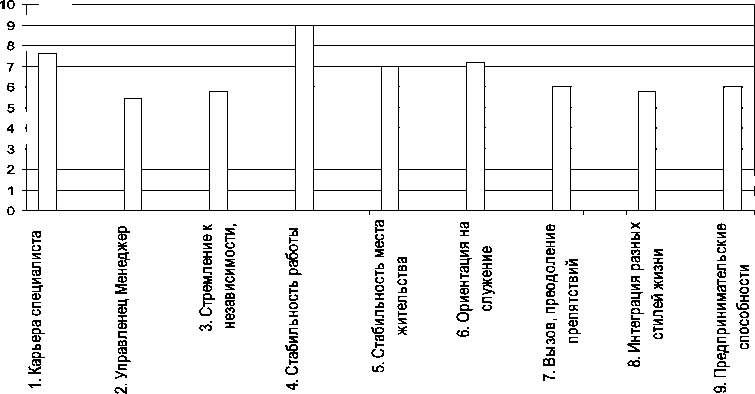

Обработка информационной базы данных позволила получить три вида результатов для их последующего анализа: групповые характеристики, индивидуальные характеристики и сложноподчиненные зависимости. На рис. 2. представлены усредненные оценочные результаты по тесту карьерных предпочтений для исследуемой группы.

Как видно из рисунка, у специалистов, пришедших на курсы повышения квалификации, достаточно высокие карьерные показатели. Вместе с тем, эти показатели характеризуют специфику финансово-экономической деятельности в сфере социальной защиты: стабильность работы — 9 баллов, карьера специалиста — 7,5 балла, ориентация на служение — более 7 баллов, преодоление препятствий и предпринимательские способности — 6 баллов.

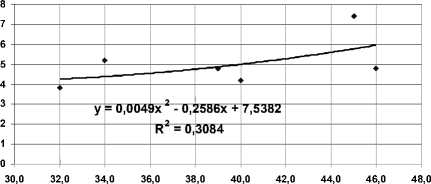

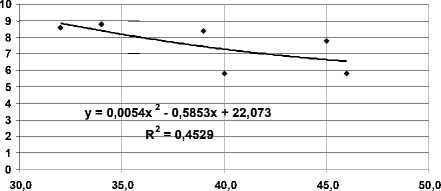

На рис. 3, 4, 5 приведены результаты сложноподчиненного запроса: оценочные характеристики в зависимости от возраста и выбранного кри-

Рис. 2.

Усредненные результаты по тесту карьерных предпочтений

Стремление к независимости, баллы (макс. 10)

Возраст, лет

Рис.3. Стремление к независимости

Интеграция стилей жизни, баллы (макс.10)

Возраст, лет

Рис. 4. Стремление к интеграции в общество

Предпринимательские способности, баллы (макс. 10)

Возраст, лет

Рис. 5. Стремление к предпринимательству терия — предпринимательские способности в диапазоне от 5 до 10 баллов.

На рисунках видны явное противоречие между возрастанием интереса к предпринимательской деятельности и снижением интереса к интеграции в общественную жизнь, а также потеря интереса к новым коммуникациям. Прослеживается явная тенденция к индивидуальной обособленности и замкнутости в зависимости от возраста.

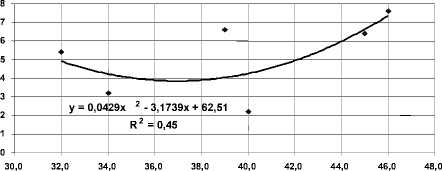

На рис. 6 приведены индивидуальные оценки профессионального выгорания специалиста финансово-экономической сферы. Они включают как оценку трех фаз, так и оценку составляющих их симптомов. На рисунке видны (в соответствии с уровнем баллов) формирующаяся фаза резис-тенции (сопротивления), а также некоторые сформировавшиеся симптомы фазы истощения (в соответствии с вышеперечисленными критериями в баллах).

Такие индивидуальные характеристики позволяют выявлять фазовые и симптоматические отклонения и в соответствии с ними применять корректирующие методики: от административных до психоэмоциональных.

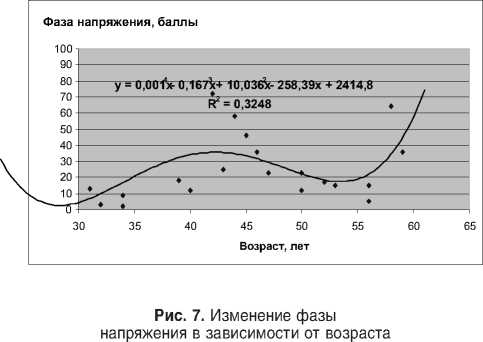

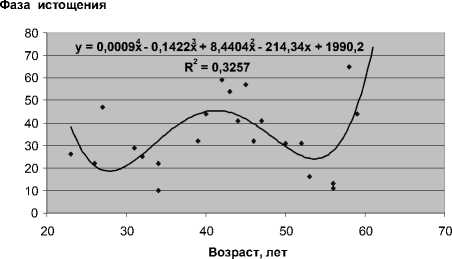

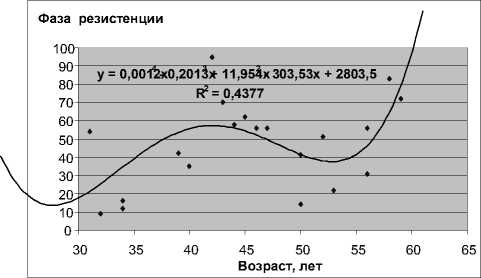

На рис. 7, 8, 9 приведены фазовые групповые характеристики профессионального выгорания в зависимости от возраста. На рисунках четко видны возрастные интервалы и связанные с ними фазовые изменения. В возрастном интервале от 30 до 40 лет формируются соответствующие фазы выгорания, в интервале от 45 до 55 лет (предпенсионный возраст) уровень профессионального выгорания уменьшается, а после 55 лет профессиональное выгорание стремительно входит в заключительную фазу развития.

Интересно изменение фазы истощения в зависимости от возраста (см. рис. 9). Как уже отмечалось, фаза истощения включает следующие симптомы: эмоциональный дефицит; эмоциональная отстраненность; личная отстраненность (деперсонализация); психоматические и психовегетативные нарушения. Изменение фазы истощения в возрастном интервале от 24 до 28 лет (и соответственно от 40 до 20 баллов) характерно и для молодых специалистов и для людей, поменявших профиль своей специальности. По мере вхождения в коллектив и в профессию, приобретения соответствующего объема социальных практик уровень фазы истощения уменьшается до некритичных 20 баллов.

Из рисунков видно, что наибольший уровень профессионального выгорания связан с фазой резистенции (сопротивления) (см. рис. 8). Необходимо напомнить, что информационная база второго теста была выбрана в зависимости от критериев первого теста, т.е. рассматривались только специалисты, показатели предпринимательских способностей которых лежали в диапазоне от 5 до 10 баллов.

Экономические и социальные потери выгорания

К экономическим потерям из-за профессионального выгорания относятся:

-

◼ связанные с невыходами на работу;

◼ от снижения интенсивности труда;

◼ от снижения качества труда;

◼ возможные потери от несчастных случаев (прямые и косвенные);

◼ расходы при смене кадров (на увольнение работника, при приеме нового работника, на пенсии по инвалидности);

◼ вложения в улучшение условий труда (деятельность по охране труда и медпункта на пред-

Рис.6. Индивидуальные характеристики профессионального выгорания

Рис. 9. Изменение фазы истощения в зависимости от возраста

Рис. 8. Изменение фазы резистенции в зависимости от возраста

приятии; уход за оборудованием; инвестиции и закупки; учеба работников).

Из-за профессионального выгорания возможны следующие социальные потери:

◼ социальных крайности — социальная апатия или социальная агрессия;

◼ осложнение семейно-брачных отношений;

◼ отстранение от социальных живых коммуникаций

На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы. Экономически выгоднее заниматься коррекцией эмоционального состояния специалистов социальной сферы. Необходимо на базе программно-аналитического комплекса организовать систему мониторинга эмоционального состояния как руководителей высшего и среднего звена, так и рядовых сотруд- ников. Проведение мониторинга должно быть предусмотрено в деятельности органов социального обеспечения субъектов федерации, а его стоимость необходимо включать в бюджет на очередной финансовый год.

Список литературы Программно - аналитический комплекс оценки степени профессионального стресса специалистов системы управления

- Агеева Ж.Г., Видмер Т. Профессиональное выгорание специалистов социальной сферы: диагностика, профилактика, реабилитация: Пособие для социальных работников.- М.: Изд. «М-Сканрус», 2010.

- Евсеев В.О. Человеческие ресурсы в системе социоэкономических уравнений/Учебное пособие.-М.: «Вузовский учебник», 2012.

- Бойко В.В. Методика диагностики уровня эмоционального выгорания. // Практическая психодиагностика. / Ред. Райгородского Д.Я. - Самара, 1999.

- Современные проблемы исследования синдрома выгорания у специалистов коммуникативных профессий: коллективная монография / под ред. В.В. Лукьянова, Н.Е. Водопьяновой, В.Е. Орла, С.А. Подсадного, Л.Н. Юрьевой, С.А. Игумнова; Курск, гос. ун-т. - Курск, 2008. EDN: TDZZDT