Программный комплекс анализа электромагнитной обстановки в коридорах прохождения высоковольтных ЛЭП

Автор: Маслов Михаил Юрьевич, Ружников Вадим Александрович, Семаков Леонид Михайлович, Сподобаев Юрий Михайлович, Требунская Дарья Алексеевна

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Электромагнитная совместимость и безопасность оборудования

Статья в выпуске: 2 т.8, 2010 года.

Бесплатный доступ

В настоящей статье рассматривается разработка системы автоматизированного прогнозирования и визуализации электромагнитных полей в коридорах прохождения высоковольтных линий электропередач. Основанием для проведения работы является целевой грант Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики

Высоковольтные линии электропередач, контроль электромагнитной обстановки, программный комплекс анализа электромагнитной обстановки, интерфейс пользователя

Короткий адрес: https://sciup.org/140191400

IDR: 140191400 | УДК: 621.369

Текст научной статьи Программный комплекс анализа электромагнитной обстановки в коридорах прохождения высоковольтных ЛЭП

Бурное развитие человечества в ХХ веке привело к необратимому изменению облика планеты.Интен-сификация промышленного производства,сельского хозяйства,внедрение информационных технологий, глобальная компьютеризация всех отраслей деятель-ностичеловекасопровождаетсяколоссальнымростом общей энергоемкости жизненных процессов и,оче-видно,существенно изменяют среду его обитания.

Использование в возрастающих масштабах человеком электромагнитной энергии привело к тому, что в окружающей среде активно проявляется один из видов энергетического загрязнения, а именно, электромагнитный [1].

C интенсивным развитием современного информационного общества, резко возрастает потребление электрической энергии. Значительно увеличилось количество источников и объектов энергоснабжения, которые в условиях регионов объединены в рамках единой энергетической инфраструктуры [2]. Технологии передачи и распределения электрической энергии не связаны с преднамеренным процессом излучения, однако сопровождаются электромагнитным загрязнением окружающей среды.

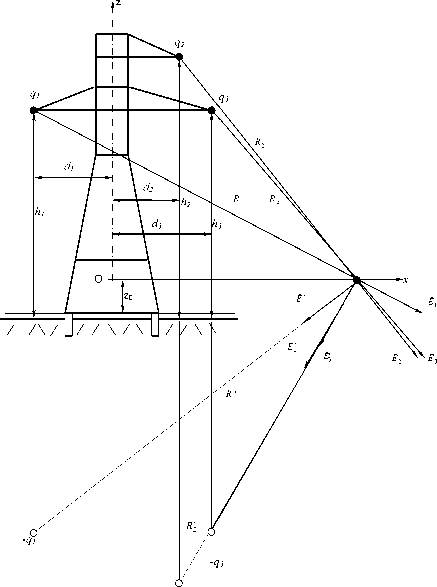

Линия электропередач является источником как электрического, так и магнитного полей. Уровни поля под линией существенно зависят от высоты подвеса, расстояния между проводами, напряжения в линии, наличия растительного покрова, рельефа местности под линией. Линии постоянного уровня вытянуты вдоль высоковольтной линии, замыкаясь на ней и на поверхности Земли. На форму силовых линий электрического поля оказывают влияние особенности рельефа местности (см. рис.1). Максимальные уровни соответствуют точкам проекции наибольшего провисания, а в поперечном сечении поле имеет максимумы под проводами.

Известно, что энергетическое оборудование, в частности, линии электропередач, создают ЭМП промышленной частоты, которые вносят существенный, а зачастую и определяющий вклад в общую электромагнитную обстановку на селитебных территориях [2].

Следует отметить, что в то время как для излучающих технических средств телекоммуникаций существует развитая система санитарной паспортизации [1], для энергетического оборудования подобной системы не существует, а контроль электромагнитной обстановки в настоящее время проводится эпизодически при помощи ме- тодик лишь в некоторых случаях, имеющих статус отраслевых стандартов. Так же, для оценки состояния природной среды по факторам электромагнитного излучения телекоммуникационного оборудования в нашей стране создан ряд автоматизированных программных комплексов анализа электромагнитной обстановки [1]. Для энергосистем подобных программных средств не существует.

Таким образом, несмотря на известные достижения в указанной области, в настоящее время сохраняет актуальность научно–техническая проблема разработки технологии контроля природной среды по фактору электромагнитного излучения объектов энергетических систем и создания на ее основе систем автоматизированного прогнозирования.

Предпосылки к созданию программного комплекса

В настоящее время специалистами лаборатории электромагнитного мониторинга ПГУТИ. разработаны фрагменты нормативно-методической базы электромагнитного мониторинга элементов энергетических систем. В частности разработан документ регионального значения «Электромагнитные поля в окружающей среде. Расчет электромагнитных полей распределительных и оконечных устройств сетей энергоснабжения. Методические указания».

Изложенные в данном документе методики изначально ориентированы на использование в составе автоматизированной системы.

Общие подходы к анализу электромагнитной обстановки

Все ЛЭП, с точки зрения расчета электромагнитного поля, могут рассматриваться как многопроводные направляющие системы с расстоянием между проводами, заведомо существенно меньшим по сравнению с расстоянием до точки наблюдения. Так как при частоте электрического тока f = 50 Гц, выполняется условие квазистационарности, то есть длина волны значительно больше общей длины рассматриваемых проводников, то распределение амплитуды тока во всей цепи в каждый момент времени можно считать равномерным.

Электрическое и магнитное поля в условиях задачи данного типа можно рассматривать, как независимые друг от друга функции и полагать, что электромагнитные волны не излучаются.

При вычислении электрического поля участок протяженной ЛЭП следует рассматривать как систему распределенных вдоль отрезка прямой параллельных заряженных нитей, несущих некоторый эквивалентный заряд, определяемый из погонных параметров и класса напряжения линии [3]. При вычислении магнитного поля линию следует рассматривать как систему параллельных линейных токов. При этом делается допущение о том, что нагрузка линии равномерно распределена между фазами и ток в нулевом проводе отсутствует [2].

Методика расчета поля

Применительно к задачам, поставленным в настоящей работе, при расчете поля распределенных технических средств – линий электропередач, целесообразен аналитических подход. При этом искомые выражения для компонент векторов поля могут быть получены из известных уравнений Пуассона и Лапласа [3].

Рассмотрим модель прямолинейного участка цепи электроснабжения с точки зрения вычисления электрического поля.

Поскольку напряжение в сети не зависит от нагрузки, электрическое поле также оказывается независимым от потребляемого тока.

ЛЭП, конфигурация проводов которой соответствует типовой опоре, размещенная в декартовой системе координат показана на рис.2. Нахождение электрического поля, с учетом названных допущений и ограничений, сводится к решению двумерной квазистатической задачи. Влияние подстилающей поверхности учтено введением зеркального изображения проводников (см. рис.1). Эквивалентные электрические заряды, соответствующие проводникам линии определяются следующим образом:

q i = C i U ф l , q 2 = C 2 U ф l • e j A ,

(1) q3 = C3Uфl • e-jA = C3Uфl • ej2A , где Uф - класс напряжения ЛЭП, А = 1200 - фазовый сдвиг, j – мнимая единица, Ci – погонная емкость электрической системы «провод-Земля», l – длина анализируемого прямолинейного участка ЛЭП.

Погонная емкость системы провод-земля C i , для i -го провода ЛЭП определяется методом зеркального изображения. При этом вполне допустимо пренебречь влиянием соседних проводов и опор линии [2].

Искомое электрическое поле определяется геометрическим суммированием полей, создаваемых каждым из проводников в отдельности:

N

— — — i =1

Выражение, стоящее под знаком суммы в (5.7) определяет частичное электрическое поле, создаваемое i -ой системой «провод-зеркальное изображение»; N – число проводов, соответствующее типу опоры ЛЭП.

e;= ^1 (5)

где R i ' = д/ ( x - d i ) 2 + ( h i + z 0 ) 2 , или аналогично (4):

E = U Ф l ‘ e j ( i-1 ) A . (6)

i 2h

a

- q 2

Рис. 1. К расчету электрического поля ЛЭП

Модуль вектора, стоящего под знаком суммы в (2) находится при помощи теоремы косинусов:

|EE i + ЕЕ'| = V ( E i ) 2 + ( E ‘ ) 2 - 2 E ‘ E i cos ^ , (7) где ^ - угол, образованный векторами E i и E ‘ , который определяется из рис. 2:

R, R ‘

ii

R' R,

4h i 2

RR

^^^^^^в

С учетом принятых ранее обозначений (7) может быть представлено в виде

j (i -1)A

г rd U Ф1 e 1 1 2

- 'I = 4in 26, (R4 W " « cos^. (9)

a

Геометрическое суммирование в (2) осуществляется, исходя из особенностей конфигурации и взаимного расположения проводов, соответствующих данному типу опоры ЛЭП [3].

Результирующее магнитное поле ЛЭП находится геометрическим суммированием частичных полей аналогично (2):

Первичное поле i -го провода над поверхностью Земли определяется выражением

j ( i -1)Д

Q i C i U ф l • e

4 П Е о R i 4 П Е о R i

где Ri = д/(x - di) 2 + (hi - 20 )2 ; 20 - высота точки наблюдения. Выражение (2) с учетом (3)

принимает вид:

E. =

U ф • e j (i-1)A

4ln ^- [ (x - d i ) 2 + ( h i - z 0 ) 2 ] a

Аналогичным образом находится вторичное поле или поле зеркального изображения провода, над поверхностью земли:

N

— I — ii i=1

где магнитное поле реального провода, или его зеркального изображения находится по формуле

H = 4 n R (cos a 1 - cos a 2 ) , (11) при подстановке вместо R , соответственно, R i , или R i ' . Ток в i -ом проводе, находится следующим образом: I i = I • e j ( , -1)А .

Выражение (11) записано в предположении о том, что ЛЭП нагружена сбалансированно, и ток в нулевом проводе равен нулю; амплитуда тока I определяется по сезонному графику загрузки ЛЭП.

Углы α 1 и α 2 выражаютсячерезпрямоуголь-ные координаты R и Z следующим образом [3]:

Реализация графического интерфейса программного комплекса

Основной задачей графического интерфейса является обеспечение коммуникации между пользователем и компьютером. Применение имеющихся в наличии у программиста (или дизайнера)средств при создании графического интерфейса нужно свести до минимума,выби-рая наиболее удобные пользователю виджеты в каждом конкретном случае. Кроме того, полезно следовать принципу наименьшего удивления: из формы интерфейса должно быть понятно его поведение.Интерфейс должен быть удобен для типичных действий пользователя. Для многих приложений такие действия выделены в отдельные серии экранов,называемые «мастерами» (wizards). Однако если приложение - скорее конструктор, из которого пользователь может строить нужные ему решения, типичным действием является именно построение решения.Определить типичные действия не всегда легко, поэтому компромиссом может быть гибрид, в котором есть «мастера» и хорошие возможности для собственных построений. Тем не менее, графический интерфейс не является самым эффективным интерфейсом во всех случаях. Для многих предметных областей решение проще выразить с помощью деклараций на некотором формальном языке или алгоритма на сценарном языке.

В настоящее время при разработке графического интерфейса (GUI) удобнее использовать паттерн (шаблон проектирования) Model-ViewController (MVC) [4], в котором заложен механизм отделения данных от их представления. Указанный паттерн был использован и при разработке программного комплекса «ПКЛЭП».

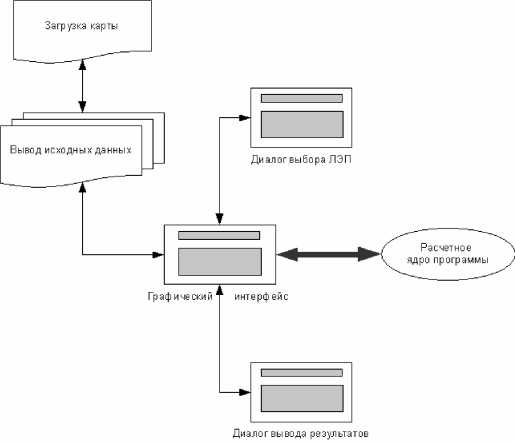

В соответствии с моделью MVC структура программного комплекса представлена на рис. 2.

Основное ядро программы написано на языке Си, выбор этого языка программирования обусловлен большим объемом вычислений.

Для реализации графического интерфейса был использован свободно распространяемый кросс-платформенный язык программирования Python с библиотеками для создания графического интерфейса wxPython [4].

Рис. 2. Структура программного комплекса

Для построения графиков была использована библиотека Matplotlib. Python – высокоуровневый язык программирования общего назначения с акцентом на производительность разработчика и читаемость кода. Синтаксис ядра Python минима-листичен. В то же время стандартная библиотека включает большой объем полезных функций.

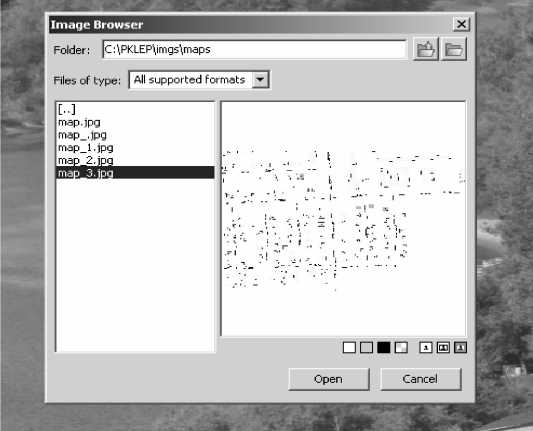

Рис. 3. Окно выбора карты

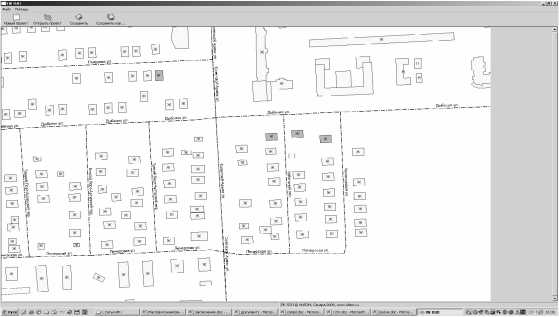

Рис. 4. Основное окно программы

Python поддерживает несколько парадигм программирования, в том числе структурное, объектно-ориентированное, функциональное, императивное и аспектно-ориентированное. Его основные архитектурные черты – динамическая типизация, автоматическое управление памятью, полная интроспекция, механизм обработки исключений, поддержка многопоточных вычислений и удобные высокоуровневые структуры данных. Код в Python организовывается в функции и классы, которые могут объединяться в модули (которые в свою очередь могут быть объединены в пакеты).

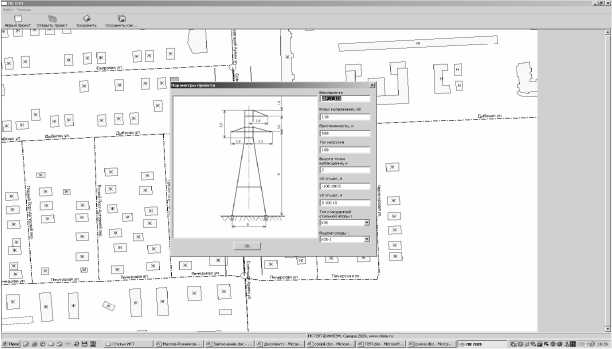

На рис. 3-7 приведены скриншоты полученные при работе с ПК ЛЭП. На рис. 3 показано окно выбора карты, на которой будет построен коридор поля ЛЭП. На рис. 4 показано основное пользовательское окно с загруженной картой.

Рис. 5. Диалог выбора параметров ЛЭП

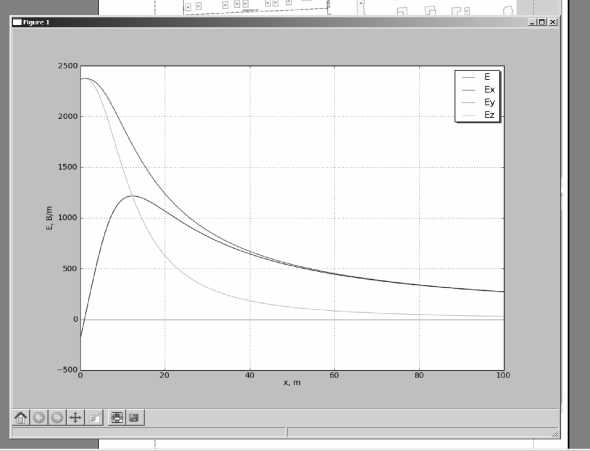

Рис. 6. Пример вывода результатов расчета

Рис. 7. Пример вывода результатов расчета

На рис. 5 показано диалоговое окно выбора параметров ЛЭП. На рис. 6-7, соответственно, представлены результаты расчета в виде графиков компонент и изолиний на карте.

Составление дистрибутива

Для создания интуитивно воспринимаемой про-граммы,необходимо оградить пользователя от про-цессов,не связанных с установкой самого программного продукта.Так,например,часто встречаются программы, написанные на каком-либо свободно распространяемом языке программирования,но для работы потребуется установить дистрибутив этой программы,десяткидополнительных модулей,икон-фигурировать ее из командной строки,что не всегда целесообразно делать.Поэтому авторы воспользовались модулем компиляции.Py2exe – это модуль,кон-вертирующий скрипт,написанный на языке Python, в исполняемую windows программу.Он может быть использован для создания wxPython, Tkinter,Pmw, PyGTK,pygame и других автономных программ.На-писанный скрипт script.py был конвертирован в .exe. Для запоминания файлу присвоена иконка-логотип.

Для распространения программного обеспечения, ему необходимо придать вид,удобный для конечных пользователей.В этой задаче основным решением является дистрибуция программного комплекса в виде единого инсталляционного файла разумного объема, совместимого с платформами Windows 7,Vista,XP, 98,Server 2003 и некоторых других версий Windows.

Специально для решения этой задачи существует ряд специальных программ,которые предназначены для формирования единого инсталлятора из исход-ных,в большинстве случаев разрозненных,папок и файлов.

Поведение программы-инсталлятора регулируется с помощью специального языка скриптов (файла описания процесса инсталляции),указывающего в какие каталоги переместить нужные файлы,где создать ярлыки и какие параметры им назначить,запись значений в реестр,некоторые процедуры,касающи-еся лицензирования программы,а также создания файла-отчета и программы-деинсталлятора,призван-ной легко удалить программу с компьютера.

Скрипт инсталлятора легко модифицируется и подстраивается,например,для многоязычной поддержки.

Далеепроизводитсякомпиляцияскрипта,ивсесо-бирается в единый exe-файл инсталлятора.При этом возможно использование встроенного подключаемого модуля архивации LZMA,поэтому объем данных составил 10 Мб против 65 Мб исходных файлов.

Нельзя забывать и о дизайнерском аспекте распространения программного обеспечения,с помо- щью модуля Splashперед процессом инсталляции принудительно на 3 с выдается красочная обложка с названием программы,ее логотипом и тукущей вер-сией,таким образом,потенциальный покупатель хорошо запоминает,чем он занимается и логотип программы.

Выводы

Авторами разработана система автоматизированного прогнозирования электромагнитной обстановки в коридорах прохождения высоковольтных линий электропередач.

Отличительными особенностями данной автоматизированной системы является:

-

- возможность расчета полей высоковольтных линий различных классов при различных токовых нагрузках;

-

- учет подстилающей поверхности произвольной конфигурации;

-

- база стандартных стальных опор ЛЭП;

-

- визуализация результатов расчета в виде графиков и градиентных заливок на карте.

К настоящемувремениподготовлендиск с дистрибутивом программного комплекса ПК ЛЭП,готовый к представлению на рынке программного обеспечения.

Список литературы Программный комплекс анализа электромагнитной обстановки в коридорах прохождения высоковольтных ЛЭП

- Сподобаев Ю.М., Кубанов В.П. Основы электромагнитной экологии. М.: Радио и связь, 2000. -239 с.

- Довбыш В.Н., Маслов М.Ю., Сподобаев Ю.М. Электромагнитная безопасность элементов энергетических систем. Самара: Изд. ИПК «Содружество», 2009. -198 с.

- Электромагнитные поля в окружающей среде. Расчет электромагнитных полей распределительных и оконечных устройств сетей энергоснабжения. Методические указания. Самара: Изд. ПГУТИ, 2005. -57 с.

- Лутц М. Программирование на Python. Пер. с англ. СПб.: Символ-Плюс, 2002. -1136 с.