Происходил ли скифский звериный стиль из ангарской тайги?

Автор: Н.Л. Членова

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 214, 2003 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/143183872

IDR: 143183872

Текст статьи Происходил ли скифский звериный стиль из ангарской тайги?

H.JI. Членова

ПРОИСХОДИЛ ЛИ СКИФСКИЙ ЗВЕРИНЫЙ СТИЛЬ ИЗ АНГАРСКОЙ ТАЙГИ?!

После раскопок М.П. Грязнова и М.Х. Маннай-оола кургана Аржан в Туве, М.П. Грязнов издал ряд исследований (Грязнов, Маннай-оол, 1973; Грязнов, 1975; 1978а; 19786; 1980; 1983), где сперва он датировал курган Аржан VII-VI вв. до н.э., затем - началом или серединой VII в. до н.э. (Грязнов, 19786. С. 15), затем (в той же работе, на с. 18) - VIII в. до н.э., “самым началом VIII в. до н.э.” (Грязнов, 1980. С. 54), и, наконец, IX-VIII вв. до н.э. (Грязнов, 1983. С. 16-17), игнорируя хорошо датированные скифской эпохой вещи: двухлопастные втульчатые наконечники стрел (иногда шипастые), бронзовый чекан раннетагарского типа, звериный стиль раннескифского типа из этого кургана, VII-VI вв. до н.э. Об этом мне уже приходилось писать (Членова, 1991; 1996; 1997).

Последователи М.П. Грязнова, опираясь на дату кургана Аржан IX-VIII вв. до н.э., стали писать уже о том, что Центральная Азия, под кото-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 00-01-00423а.

2. КСИА-214 33

рой понимали вначале Туву, а затем и Восточную Сибирь (хотя это Северная Азия), является родиной скифов Причерноморья и Северного Кавказа (Исмагилов, 1988; 1993; Зуев, Исмагилов, 1995). В последней из работ В.Ю. Зуев и Р.Б. Исмагилов вообще признали родиной скифов Причерноморья и Северного Кавказа глухую тайгу в 700 км к СВ от оз. Байкал, где скифы - будь они хоть кочевниками, хоть земледельцами, вообще не могли существовать, так как природные условия этого района исключают возможность этих занятий. Мне пришлось ответить и на эту статью и доказать, что Корсуковский клад на р. Лена, который является предметом рассмотрения в указанной статье В.Ю. Зуева и Р.Б. Исмагилова, датируется не IX-VIII вв. до н.э., что это -клад высокохудожественных бронз VII-VI вв. до н.э., привезенных на Лену с юга для обмена на золото, которое там добывали (Членова, 2001). Но статьи М.П. Грязнова, В.Ю. Зуева и Р.Б. Исмагилова побудили и еще одного археолога, О.Б. Варламова, написать еще об одном предмете из ангарской тайги -это бронзовый топорик из музея в г. Нижнеудинске на р. Уда (система р. Ангара) с изображением свернувшегося кошачьего хищника на обеих его щеках. Точное место и время его находки неизвестно (Варламов, 1995. С. 144). Топорик необходимо рассмотреть заново потому, что издавший его О.Б. Варламов (1995) назвал свою статью “Бронзовый топор из Прибайкалья и некоторые вопросы сложения канонов раннескифского искусства”, в заключении которой пишет: “Последние находки в ранне-скифском зверином стиле, обнаруженные в Прибайкалье, Северо-Восточной Туве и западных предгорьях Восточного Саяна (автор имеет в виду Корсуковский клад, курган Аржан и топорик из Нижнеудинского музея. - Н.Ч.) приводят к необходимости тщательной проработки гипотезы саянского происхождения скифского искусства” (Варламов, 1995. С. 153). Так что сторонники происхождения скифов из Центральной Азии нашли последователей, выводящих скифов уже из восточносибирской тайги, в данном случае - из бассейна р. Ангары.

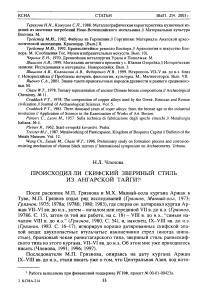

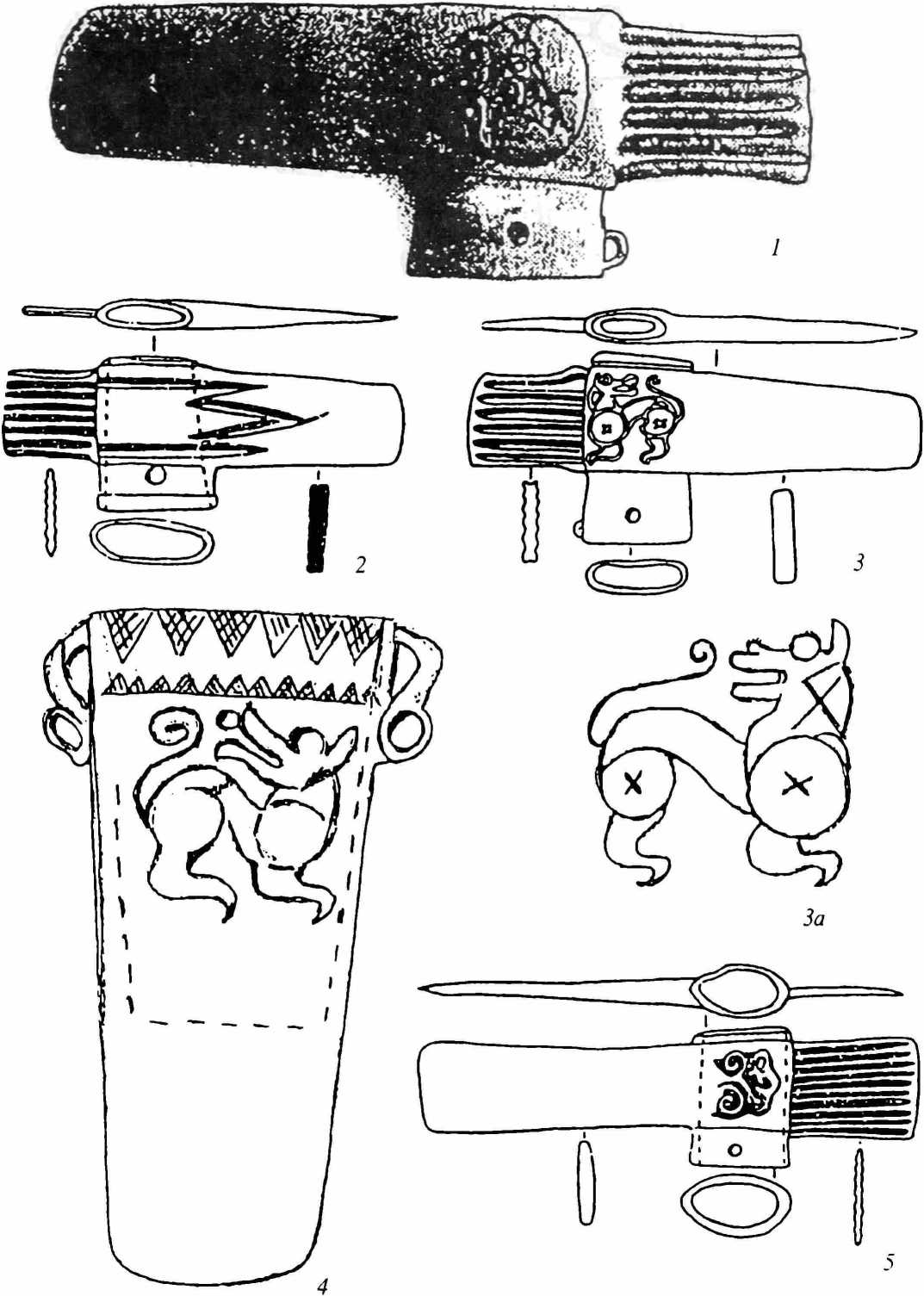

Топорик этот втульчатый, с прямоугольным рубчатым обушком и короткой втулкой (рис. 1, 7). Топоры такого типа считаются характерными для Красноярско-Канского района (Максименков, 1960. Прил. X, 2). Топор из д. Метляева украшен зигзаговым орнаментом (см. рис. 1, 2), а топорик с изображением “фантастического хищника” из д. Кашинская близ г. Канска (Членова, 1967. Табл. 8, 11; см. наш. рис. 1, 3, 3-а). Подобный хищник изображен на кельте с ушками в виде стилизованных головок птиц, найденном “к югу от г. Минусинска” (Завитухина, 1983. № 186; см. наш рис. 1, 4). Подобный кельт с ушками в виде птичьих головок найден в составе Верхне-Метляевского клада (Максименков, 1960. Прил. IX; см. наш рис. 2,2). Поздней датой Верхне-Метляевского клада служат два ножа с большими кольцами (Максименков, 1960. Прил. XI; см. наш рис. 2, 4, 6), какие встречаются в тагарских курганах сарагашенского типа, а также кинжал с навершием и перекрестием в виде двух головок хищных птиц (Максименков, 1960. Прил. III; см. наш рис. 2, 7), которые принято датировать VI-V вв. до н.э. Топорик с рубчатым обушком из Нижнеудинского музея, как увидим далее, может быть и более ранним, VI в. до н.э.

Рис. 1. Топорик из музея г. Нижнеудинск (7) и параллели ему (2-5)

2-д. Метляева Балаганскогоу. Иркутской губ. ИМ, инв.№ 1308; З-д. Кашинская близ г. Канска. КанМ, инв. № 1003; За - изображение на обороте топорика 3; 4 - “к югу от г. Минусинск, правый берег р. Енисей”. ГЭ, инв. № 1123/51; 5 - д. Паначево б. Минусинского у. 1-5 - бронза. За - изображение на топорике 3. / - по; О.Б. Варламов, 1992; 2,3- по: Членова, 1967; За, 4 - по рис. Членовой Н.Л., 50-е годы;

5 - по: Merhart, 1926. Масштабы изображений различны

Рис. 2. Предметы, датирующие топорик из г. Нижнеудинск

/ - д. Верхний Суэтук (Минусинская котловина); 2-7 - Верхне-Метляевский клад (бассейн р. Ангара); 3 - р. Чадобец, приток р. Ангара. ИМ, инв. № 1069-452. 1-8 - бронза. 7 - по: Членова, 1967; 2-7 - по: Максименков, 1960; S-no рис. М.Д. Корзухиной (Хлобыстиной), 1958 г. Масштабы изображений различны

Еще один топорик с рубчатым обушком и с “растительным” орнаментом на втулке, происходит из д. Паначево (Паначевское) б. Минусинского уезда (издан: Merhart, 1926. S. 139, Abb. 63; Членова, 1967. Табл. 8, 10', см. наш. рис. 1, 5). Орнаменты “растительного” типа не встречаются на татарских бронзах раньше V в. до н.э. Кроме того, по данным Г. Мергарта, вместе с топориком из д. Паначевское были найдены два кельта, два втульчатых долота и один серп (Merhart, 1926. S. 139), так что, возможно, топорик из Паначево также входил в состав клада. На поздний предел бытования таких топориков (не ранее V в. до н.э.) указывает и той же формы топорик с рубчатым обушком, но уменьшенных размеров, найденный в д. Верхний Суэтук в Минусинской котловине (Членова, 1967. Табл. 8, 13’, см. наш. рис. 2, 7). Бронзовые предметы уменьшенных размеров встречаются, как известно, только в сарагашенском типе памятников татарской культуры.

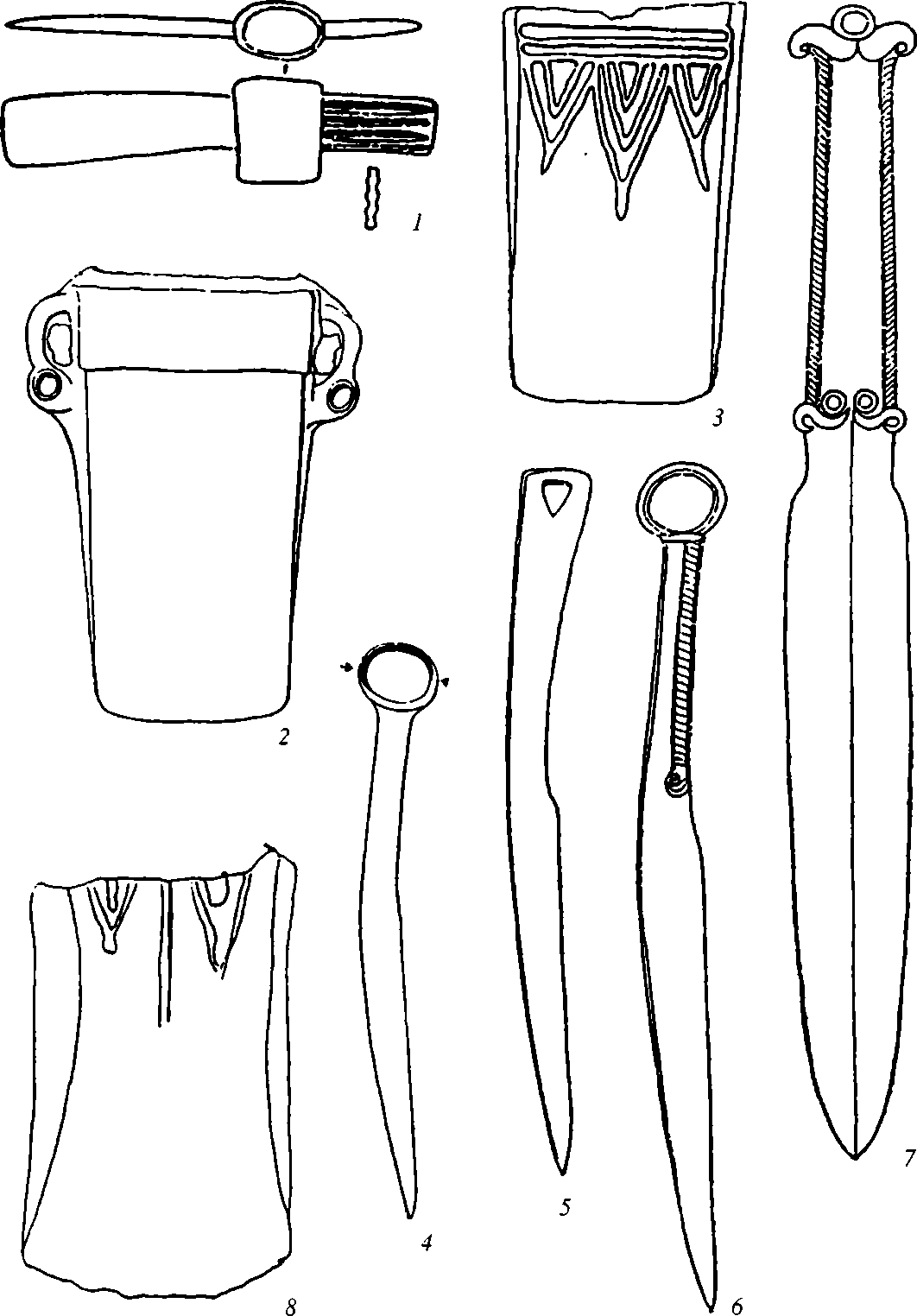

Несколько меньше на перечисленные топорики похож другой топорик, из д. Кашинская близ г. Канска (рис. 3, 77), с обломанной лезвийной частью. Отличия его от вышеупомянутых топориков состоят во-первых, в том, что у него рубчатый не только обушок, но и щеки топорика, а во-вторых, в том, что у него длинная узкая втулка. В южной части Красноярского края (в татарской культуре) чеканы и топорики с длинной узкой втулкой встречаются в ранних памятниках, VII-VI вв. до н.э. (Членова, 1967. Табл. 1, 1-13; 8, 5; 1997. Рис. 17, 5; 21, 7; 23, 7; 26, 7; 27, 6; 31, 7). Возможно, что и топорик с длинной узкой втулкой из д. Кашинская близ Канска раньше топорика из Нижнеудинского музея, но твердо быть уверенным в этом нельзя, так как не разработана типология и хронология канских бронз и топорики с длинными втулками могли там задерживаться и позже.

Теперь перейдем к рассмотрению свернутого кольцом кошачьего хищника, отлитого на обеих щеках топорика из Нижнеудинского музея. О.Б. Варламов (1995. Рис. 1. С. 147, 151-152, 153) упорно называет его волком, поскольку хочет связать происхождение скифского звериного стиля с таежными и горно-таежными массивами Прибайкалья, Северо-Восточной Тувы и западных предгорьев Восточного Саяна. Но волки водятся во многих природных зонах.

Чтобы доказать очень ранний возраст свернутого в кольцо хищника, О.Б. Варламов утверждает, что его изображение выполнено в технике “накладного аппликативного набора... из какого-то плоского материала” и приделывалось к форме для топора таким образом: “Из предварительно вырезанных заготовок сначала к основе приклеивались лапы, на них накладывалось туловище, к которому крепилась голова и трапеция (грудная клетка) и в последнюю очередь приклеивались все мелкие детали - ноздри, глаза, уши, кольчатые окончания лап и хвост”. Основанием для такого странного предположения о способах отливки рельефной фигуры кошачьего хищника О.Б.Варламов считает то, что якобы на фигурке “четко видна послойность наложения одних элементов на другие; во-вторых, заметен некоторый сдвиг мелких элементов относительно точки их требуемого наложения. Например, из-под кольчатых окончаний выступает нижняя часть лапы...”, и тот

Рис. 3. Параллели топорику из г. Нижнеудинск (11) и изображению свернувшегося хищника, украшающего этот топорик (1-10)

1,3,6- Минусинская котловина, точнее неизвестно; 2 - Татарское Озеро, курган 33, могила 1. Раскопки А.В. Адрианова, 1894 г.; 4 - Туран П, курган 5, могила 2. Раскопки А.Д. Грача, 1963 г.; 7 - д. Светлоло-бова, Минусинская котловина; 8 - Казанково-Х, курган 2. Кузнецкая котловина; 9 - могильник Бесоба, курган 9, Казахстан; 10 - с. Иркуль, Южное Приуралье; 11 - д. Кашинская близ г. Канск, КанМ, инв. № 1003. 4 - кость, остальное - бронза. 1,2,5- по: Членова, 1967; 3, 4, 6, 7 - по: Баркова, 1983; 8 - по: Ширин, 1999; 9 - по: Королькова, 1996; 10 - по: Смирнов, 1976; Королькова, 1996; 11 - по рис. НШ. Членовой, 1958 г. Масштабы изображений различны.

факт, что на Алтае, в курганах пазырыкского типа, существовала техника аппликации (Варламов, 1995. С. 149, 150). Техника аппликации в пазырык-ской культуре Алтая (датированной, кстати, временем не ранее V в. до н.э.), применялась в украшении одежды, седельных покрышек и пр., но никак не в отливках. Об отливках методом “накладного аппликативного набора”, как его называет О.Б. Варламов, вообще ничего не известно.

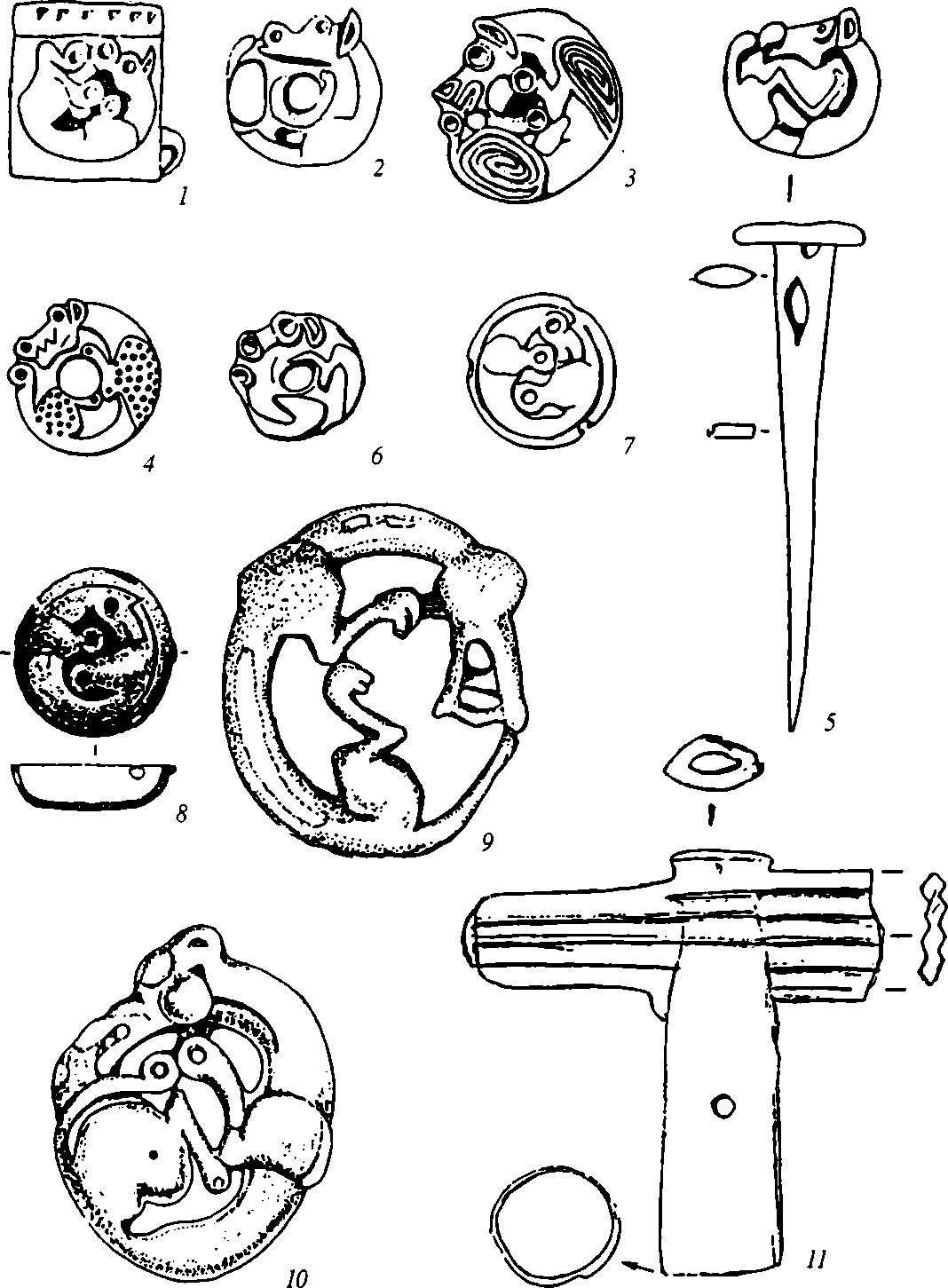

О мотиве свернувшегося кошачьего хищника в зверином стиле скифской эпохи существует целая литература. Здесь можно назвать работы, где этот мотив рассматривается на всем пространстве “скифского мира”: Членова, 1967. С. 126-127, табл. 27,1-13, 15, 23^11; 31,19-23- 1993. С. 67-70, рис. 13,1-28; Баркова, 1983; Полидович, 1994; 2001. Указанные авторы обращали внимание на чрезвычайно большое сходство этих изображений от Северного Причерноморья до Центральной Азии и Ордоса, но при этом я делала вывод о том, что столь большое сходство этих изображений свидетельствует о том, что они происходят из одного региона (конечно, не из одного пункта) и восходят к искусству Древнего Востока, а Ю.Б. Полидович, автор скрупулезного исследования, построенного на изучении 119 таких изображений, пришел к выводу о существовании западной и восточной изобразительных провинций и колебался в вопросе о том, имелись ли западный и восточный центры возникновения этого мотива или имелся единый регион, из которого этот мотив распространялся “очень сложными путями” (Полидович, 1994. С. 64,74, 75). Уместно здесь отметить, что Ю.Б. Полидович совершенно безосновательно приписывает мне “выстраивание линии развития: сцена борьбы [героя со львами. - Н. Ч.] - геральдическая композиция - одиночная фигура полусогнутого зверя - свернувшийся хищник” и столь же безосновательно приписывает мне мнение, что свернувшиеся хищники “кажутся условными и странными в искусстве скифского мира”. Последняя фраза относится совсем не к свернувшимся кольцом кошачьим хищникам, а к хищникам с вывернутой задней частью тела. Вот эти изображения явно восходят к сценам борьбы (на Ближнем Востоке, а позже в Иране), о чем я и писала (Членова, 1967. С. 126, табл. 21,1-9). Никакой линии развития от сцен борьбы к полусогнутому, а затем свернувшемуся кольцом зверю я никогда не выстраивала. Я считаю, что познакомившись на Ближнем Востоке с изображениями сцен борьбы бога или героя со львами, люди скифской эпохи (или их предки) отобрали для себя то, что соответствовало их верованиям: полусогнутых зверей (отбросив богов или героев) и переработали эту позу либо в позу “скребущего” (“припавшего к земле”), либо в позу свернувшегося кольцом хищника. Последнюю позу наблюдали и наблюдают множество людей: это поза спящей домашней кошки. В той же позе спят и родственные кошкам барсы, которых имели возможность наблюдать скифы (или их предки), заменив ближневосточного льва на более знакомых им барсов. Просто, стиснутая жесточайшими рамками листажа в издательстве “Наука”, подсчитывая не только строки, но и знаки, я не могла в книге 1967 г. изложить все это столь подробно. Но в другой работе (Членова, 1993. С. 70) четко сказано, что эта поза превращена скифскими мастерами из полусогнутой в согнутую полным кольцом, будучи переосмыслена как поза спящего барса. Допускаю, впрочем, что с моей работой 1993 г. Ю.Б. Полидович не был знаком. Но приписывать “формальный подход к проблеме происхождения мотива свернувшегося хищника” мне более чем странно: я никогда не считала изображения в скифском зверином стиле просто какими-то знаками, а всегда считала, что это изображения реальных зверей (на ранней стадии звериного стиля), правда, стилизованные.

После этого вынужденного отступления вернемся к изображению свернувшегося кошачьего хищника на нижнеудинском топоре. Ближе всего он напоминает татарских хищников. Некоторые из них найдены в курганах с датированными вещами. Так, бляшка в виде свернувшегося кошачьего хищника (рис. 3, 2) в канонической позе найдена в татарском могильнике Татарское Озеро, курган 33, второй кошачий хищник изображен на шляпке вкла-дышевого шила (которое вкладывалось в полую ручку кинжала) - такие кинжалы типичны для татарской культуры скорее VI, чем VII в. до н.э. (Членова, 1967. Табл. 1, 40/11; 27, 2, 8. С. 159). Костяная татарская бляшка (рис. 3, 4} происходит из кургана V, могильника Туран II (Минусинская котловина. Раскопки А.Д. Грача 1963 г.). Материал кургана не издан и мне неизвестен. Издавшая бляшку М.П. Завитухина датирует ее VI-V вв. до н.э. (1983. С. 71, № 189, рис. 189). О дате свернувшегося хищника из Кузнецкой котловины (рис. 3, 8} см. ниже. О.Б. Варламов пишет даже (1995. С. 147), что ухо у нижнеудинского хищника в виде сегмента, что характерно почти исключительно для татарских кошачьих хищников. Это видно и на увеличенной мною фотографии топора из статьи О.Б. Варламова. Однако это сегментовидное ухо расположено не сзади глаза, как бывает на большинстве татарских экземпляров (Членова, 1967. Табл. 27, 2, 3, 5-8, 10', см. наши рис. 3, 2-5), а торчит вперед, чему тоже есть параллель в изображениях из Минусинской котловины, где канон изображения уже нарушен (Членова, 1967. Табл. 27, 4; см. наш. рис. 3, 1). Глаз, ноздря, хвост и лапы нижнеудинского зверя - кольчатые, причем конец хвоста касается морды, что является вполне каноническим (по Ю.Б. Полидовичу - встречается на 61% изображений - и в раннее время такое положение хвоста характерно более всего для восточных районов - Полидович, 1994. С. 66). Положение лап уже не соответствует канону: кольчатый конец передней лапы, хотя и касается нижней челюсти (канонически), но сама лапа не согнута в локте, как ей полагалось бы, а задняя лапа также не согнута (у нее нет колена), а поднята вверх и конец ее касается передней лапы. Такой вариант вообще не предусмотрен на схемах Ю.Б. Полидовича (1994. Рис. 4 и 5), тем не менее параллель ему (хотя и не совсем точная) имеется в Минусинской котловине (рис. 3, 7). Тело нижнеудинского хищника свернуто не в форме круга, а скорее в форме овала, чем он отличается от всех известных мне минусинских свернувшихся хищников: исключение составляет все тот же хищник (на рис. 3, 1). Наконец, морда животного не является непропорционально большой по отношению к тулову, как на некоторых минусинских изображениях (Членова, 1967. Табл. 27, 6, 7), и вообще передняя часть тела не больше задней, что, по Л.Л. Барковой

(1983) и Ю.Б. Полидовичу (1994. С. 69-70) характерно не для ранних изображений. Все рассмотренные признаки позволяют заключить, что хищник на нижнеудинском топоре не относится к числу самых ранних и вряд ли может датироваться до VI или VI-V вв. до н.э. Вероятнее всего он восходит к тагар-ским изображениям, хотя отличается от них более широкой мордой, больше напоминающей кошачью, чем многие вытянутые морды хищников тагар-ских (Членова, 1967. Табл. 27, 7, 2, 6-8, 10, 11, 12а’, наши рис. 3, 2, 5). Хотя есть среди татарских и хищники с вполне кошачьей мордой (Членова, 1967. Табл. 27, 3, 5).

Есть и еще более деградированные изображения кошачьих хищников -без уха, хвоста и ноздрей. Лапы их не согнуты, но концы их кольчатые, одно из них происходит из д. Светлолобова в Минусинской котловине (рис. 3, 7), второе, чрезвычайно похожее на светлолобовское, - из Кузнецкой котловины, могильник Казанково-Х, курган 2 (рис. 3, 8). Автор раскопок датирует этот могильник VI-V вв. до н.э. (Ширин, 1999. С. 240). У обоих упомянутых хищников морды вытянутые. Эти бляшки скорее всего восходят к раннетагарским из Минусинской котловины, также с вытянутыми мордами и кольчатыми концом хвоста и концами лап (рис. 3, 4, 6), но это не волки: они слишком мягки, округлы. У волков тело более поджарое, морда длиннее. То же и в других районах, хоть западных (Келермес), хоть восточных (Сакар-Чага и Уйгарак в Приаралье, Майэмир на Алтае) (Членова, 1993. Рис. 13, 46', 14-17; 20). Татарские и нижнеудинские изображения просто демонстрируют некоторую деградацию мотива (что особенно хорошо видно по деградации лап или их полному исчезновению) (Например: Членова, 1967. Табл. 27, 8, 9, И), но это еще не волки. Не является волком и изображение нижнеудинского хищника. Тем более, что у нас есть возможность сравнить эти изображения с изображениями из Южного Приуралья и Поволжья (с. Иркуль Оренбургской обл. и с. Пьяновка близ Бугуруслана): у тех очень вытянутые морды, овальные глаза и уши совсем не кольчатые. Здесь мотив барса уже явно забыт и переосмыслен как изображение волка, о чем писали еще К.Ф. Смирнов и Е.Ф. Чежина (Членова, 1993. Рис. 13, 12, 13. С. 70; Смирнов, 1976. С. 75; Чежина, 1984. С. 61; см. наш рис. 3, 10). А у свернутого кольцом хищника из кургана 2 могильника Бесоба в Западном Казахстане ни лапы, ни хвост не кольчатые, глаз и ноздря вообще не изображены, очень длинное туловище и шея и огромная оскаленная пасть с длинными зубами (Кузнецова, Курманкулов, 1993; Королькова, 1996. Табл. 17, 2; см. наш. рис. 3, 9). Это, в общем, стилизованный волк, но сохранивший канон свернутого в кольцо кошачьего хищника. Обратим внимание на то, что такие свернувшиеся в кольцо кошачьи хищники, превращенные в волка, характерны для савроматской культуры, в зверином стиле которой вообще очень много волков, на что уже давно обратил внимание К.Ф. Смирнов (Смирнов, 1964. С. 224; 1976. С. 75).

Все сказанное выше позволяет уверенно утверждать, что нижнеудинский топор и изображение кошачьего хищника на нем совсем не являются древнейшими в скифскую эпоху, а относятся к VI-V вв. до н.э. Топорик относится к

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ РАН. ВЫП. 214. 2003 г. красноярско-канскому варианту бронзовых топоров (о которых писал еще Г.А. Максименков (1960. С. 24) и не имеет никакого отношения к происхождению скифов. Попал он на Ангару, очевидно, из Красноярского района по лесостепному “коридору”, идущему от Красноярска к Канску и далее отдельными степными островками на юго-восток в сторону Иркутска. Этим путем проникали в Канский район и в Приангарье многие бронзы красноярско-минусинских типов, в том числе и ряд вещей Верхне-Метляевского клада из района г. Балаганска на Ангаре, о чем писал еще Т.П. Сосновский (1923. С. 123).

Г.А. Максименков (1960. С. 30-31), анализируя вещи Верхне-Метляевского клада, пришел к несколько иному выводу - что в Минусинской котловине и в районе Красноярска развитие культуры шло параллельно. Будучи знакома с бронзами из районов Минусинска, Красноярска и Канска, хранящимися в музеях этих городов и Гос. Эрмитаже, где мне приходилось еще в 50-х - 60-х годах зарисовывать многочисленные бронзы татарской эпохи, а также с работой Г.А. Максименкова (1960), я считаю, что прав Г.П. Сосновский и что влияние минусинского бронзолитейного очага на районы Красноярска и Канска, а также на состав Верхне-Метляевского клада отрицать невозможно, хотя наряду с бронзами минусинского типа в этом кладе были и кельты такие, как в плиточных могилах, и свои, особенные типы вещей.

Итак, бронзовый топорик из Приангарья никакого отношения к происхождению скифов Причерноморья и их культуре не имеет.