Происхождение и эволюция рода Youngquis tognathus Myshkina et Zhuravlev (конодонты, поздний девон)

Автор: Журавлев А.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 1 (241), 2015 года.

Бесплатный доступ

Биостратиграфия мелководных верхнедевонских отложений по конодонтам слабо разработана и, как правило, носит региональный характер. Представители конодонтов рода Youngquistognathus перспективны для региональных и глобальных биостратиграфических построений. В статье дана характеристика этого рода, гомеоморфного Ctenopolygnathus, а также описан новый вид Y. praeangustidiscus. Восстановлена филогения ранних представителей рода. Эволюционная последовательность Y. Praeangustidiscus Y. angustidiscus Y. posterus Y. rossicus обоснована морфологическими данными и наличием переходных форм. Появление Y. angustidiscus маркирует уровень, близкий к подошве франского яруса, появление Y. posterus соответствует подошве зоны transitans, а Y. rossicus средней части этой зоны. Происхождение рода от Mehlina относится к позднему живету.

Конодонты, верхний девон, филогения, новый вид

Короткий адрес: https://sciup.org/149128637

IDR: 149128637

Текст научной статьи Происхождение и эволюция рода Youngquis tognathus Myshkina et Zhuravlev (конодонты, поздний девон)

Биостратиграфия мелководных верхнедевонских отложений по конодонтам, как правило, носит региональный характер и в настоящее время существенно отстает по обоснованности от зональных схем для глубоководных фаций. Представители конодонтов рода Youngquistognathus широко распространены в мелководных франских отложениях и перспективны для биостратиграфических построений не только регионального, но и глобального масштаба. Однако слабая изученность и таксономические проблемы не позволяют эффективно использовать этих конодонтов в биостратиграфии. Данная работа нацелена на уточнение таксономии, происхождения и путей эволюции рода Youngquistognathus на материале из франских отложений Главного и Центрального девонского поля (запад Восточно-Европейской платформы).

Методы и подходы

Род Youngquistognathus Myshkina et Zhuravlev был выделен на основе особенностей морфологии Pa-элементов и строения аппарата [2], в его состав включены Youngquistognathus angustidiscus (Youngquist), Y. praeangustidiscus sp. nov., Y. posterus (Kuzmin), Y. rossicus (Zhuravlev), Y. gracilis (Klapperet Lane), Y. carinatus (Miller et Youngquist), Y. sinuosus (Szhulzevsky). При этом вид

Polygnathus angustidiscus Youngquist, 1945 ранее был выбран в качестве типового вида для другого рода Ctenopolygnathus Muller et Muller, 1957. Это ставит под сомнение валидность рода Youngquistognathus , тем более что данный вопрос не был рассмотрен в первоописании этого рода [2]. При выделении рода Ctenopolygnathus в качестве Polygnathus angustidiscus Youngquist был изображен экземпляр ([4], pl. 136, fig. 1), по признакам не отвечающий первоописанию вида и изображению голотипа. Эта форма отличается от экземпляра, изображенного В. Янгквистом в качестве голотипа ([5], pl. 54, fig. 2), менее массивной, намного более длинной (по отношению к общей длине

|

Подъярус |

Зона по конодонтам |

||

|

«Мелководн ые» |

«Глубоководные» |

||

|

)S s * е |

Верхний |

Pol. maximovae Pol. subincompletus4 |

Pal. linguiformis |

|

Pal. rhenana --- |

|||

|

Средний |

Pol. aspelundi Pol. efimovae |

Pal. jamieae |

|

|

Pal. hassi ---- |

|||

|

Pal. punctata |

|||

|

Нижний |

Pol. reimersi |

Pal. transitans |

|

|

Pol. alatus |

M. falsiovalis ---- |

||

|

« S о м S |

Skcl. norrisi |

||

|

Klap. disparilis |

|||

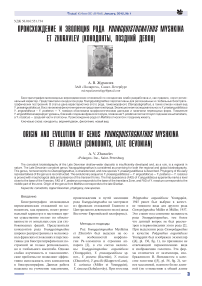

Рис. 1. Строение аппарата и схема филогенеза ранних представителей рода Youngquistognathus Myshkina et Zhuravlev

элемента), слабо орнаментированной поперечными ребрами платформой с довольно высоко поднятыми краями. Судя по опубликованным данным, К. и Е. Мюллер [4] в качестве Ctenopolygnathus angustidiscus, скорее всего, изобразили и описали гомео-морфно сходный вид, более близкий к группе Polygnathus brevilamiformis Ovnatanova, 1976 — Polygnathus brevilaminus Branson et Mehl, 1934. Ctenopolygnathus angustidiscus в понимании К. и Е. Мюллер [4] явно отличается от Polygnathus angustidiscus в понимании В. Янгквиста [5]. Положение осложняется тем, что коллекция В. Янгквиста и типовой материал P. angustidiscus утеряны, а типовое местонахождение не сохранилось (устное сообщение N. Savage). Рассматривать изображенную и описанную К. и Е. Мюллер форму в качестве неотипа вида нежелательно согласно статье 70.3 Международного кодекса зоологической номенклатуры [1]. Из изложенного следует, что родовое название Ctenopolygnathus может относиться к формам, сходным с изображенной в работе К. и Е. Мюллер [4], но не подходит для Polygnathus angustidiscus в понимании В. Янгквиста и сходных форм, выделенных в род Youngquistognathus . Для Ctenopolygnathus angustidiscus

Дж. Дзик [3] реконструировал аппарат, существенно отличающийся от реконструированного для Youngquistognathus , включая и P. angustidiscus в понимании В. Янгквиста [2]. В связи с этим предлагается рассматривать Ctenopolygnathus и Youngquistognathus как самостоятельные и неродственные роды с гомеоморфно сходными Pa-элементами, но различными S-, M- и Pb-элементами, а вид angustidiscus предварительно разделить на Ctenopolygnathus angustidiscus Muller et Muller 1957 nec Youngquist, 1945 и Youngquistognathus angustidiscus (Youngquist, 1945). В дальнейшем Ctenopolygnathus angustidiscus Muller et Muller 1957 nec Youngquist, 1945 необходимо переописать под другим видовым названием и с указанием голотипа из коллекции К. и Е. Мюллер, а для Youngquistognathus angustidiscus (Youngquist, 1945) требуется выбор неотипа. Изложенная выше концепция рода Youngquistognathus использована при реконструкции филогенеза.

Результаты и обсуждение

Предлагаемая реконструкция филогенеза рода основана на анализе общих морфологических при знаков, выявлении наиболее изменчивых и прослеживании трендов изменчивости, в том числе у переходных между видами форм (рис. 1).

Общими морфологическими признаками представителей рода являются бриантодиформные Pb- и лигонодиниформные Sc-элементы, а также особенности морфологии Pa-элементов — неширокая массивная платформа со слабо приподнятыми боковыми краями, отчетливое продольное скручивание свободного листа и карины.

Наибольшей изменчивости подвержены признаки Pa-элементов: ширина и относительная длина платформы, размеры переднего и заднего свободных листов.

Переходные формы от Mehlina к Youngquistognathus , описанные здесь как Youngquistognathus praeangustidiscus sp. nov., были обнаружены в значительном количестве в нижнефран-ских мелководных карбонатно-терригенных отложениях на р. Сясь (восток Ленинградской обл.) [6]. Сходные формы с промежуточной морфологией были отмечены и В. Янгквистом в первоописании Polygnathus angustidiscus [5]. При переходе от Mehlina к Youngquistognathus praeangustidiscus происходит закладка платформы полигнатусового типа за счет латерального роста боковых частей заднего отростка. Дальнейшее увеличение платформы отмечается в ряду Y. praeangustidiscus — Y. angustidiscus — Y. posterus . Переходные формы от Y. angustidiscus к Y. posterus и от Y. posterus к Y. rossicus наблюдались в изученном материале из разрезов Главного девонского поля. В ряду Y. angustidiscus — Y. posterus — Y. rossicus отмечается последовательное увеличение асимметрии платформы и сдвиг назад базальной ямки. В ряду Y. angustidiscus — Y. posterus происходит постепенное удлинение и сужение платформы, также реализуется последовательное сокращение размеров заднего свободного листа. Pa-элементы ранних онтогенетических стадий видов рода весьма сходны и напоминают предковую форму, переходную от рода Mehlina .

Согласно приведенным данным, вероятным общим предком всех видов Youngquistognathus является Youngquistognathus praeangustidiscus sp.nov., обладающий зачаточной платформой и продольным скручиванием Pa-элемента. Такие формы известны из нижне- и среднефранских отложений Главного и Центрального девонского поля (Восточно-Европейская платформа) и из франа Северной Америки [5]. Ранние формы типичных Youngquistognathus представлены Youngquistognathus angustidiscus (Youngquist), который за счет удлинения платформы в заднем направлении и редукции заднего свободного листа дал начало Y. posterus (Kuzmin). От Y. posterus (Kuzmin), вероятно, произошел Y. rossicus (Zhuravlev) за счет асимметричного развития платформы, срастания зубцов карины и сдвига базальной ямки назад.

Последовательность первых появлений и известные к настоящему времени интервалы распространения видов рода не противоречат предполагаемым филетическим связям (рис. 1).

Предполагаемые филетиче-ские связи поздних представителей рода: Y. gracilis (Klapper et Lane), Y. carinatus (Miller et Youngquist) и Y. sinuosus (Szhulzevsky), были опубликованы ранее [2], однако представляются малообоснованными морфологическими наблюдениями и здесь не рассматриваются.

Таксономическое описание

Род Youngquistognathus Myshkina et Zhuravlev, 2004

Youngquistognathus praeangustidiscus sp. nov.

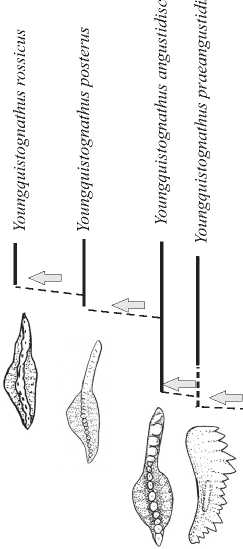

Рис. 2. Элементы аппарата Youngquistognathus praeangustidiscus sp. nov., все экземпляры из нижней части сясинской свиты (обр. 5174a/1), 1 — M-элемент, экз. № 13151/1; 2, 3 — Pa-элемент, экз. № 12151/5, голотип; 4, 5 — Pa-элемент, экз. № 12151/6; 6 — Pb-элемент, экз. № 13151/4; 7 — Sc-элемент, экз. № 13151/2

Рис. 2, фиг. 1—7.

Голотип

Рис. 2, фиг. 2, 3. ЦНИГР музей, № 13151/5, Ленинградская обл., пос. Колчаново, правый берег р. Сясь, обн. 5174а, обр. 5174а/1, верхний девон, нижнефранский подъярус, сар-гаевский горизонт, сясинская свита.

Диагноз

Вид рода Youngquistognathus , ха-растеризующийся крайне слаборазвитой асимметричной платформой Pa-элементов и уплощенными Pb-элементами.

Описание

Pa-элементы, переходные от листовидных к платформенным, с короткой, узкой асимметричной платформой, развитой в большей степени на внешней стороне элемента.

У некоторых форм на внутренней стороне элемента платформа отсутствует. Платформа гладкая, может быть выражена только валикообразным утолщением листа (рис. 2, фиг. 4, 5). В остальном Pa-элементы сходны с представителями рода Mehlina. Лист высокий, зубчатый, зубцы слиты более чем до половины высоты. Максимальная высота листа — в передней части; в средней части листа зубцы сокращаются в размере, а в задней части несколько увеличены и постепенно сокращаются в размере по направлению к заднему концу элемента. Наблюдается слабое продольное скручивание листа, характерное для всех представителей рода. Небольшая удлиненная базальная ямка расположена под пе редней частью платформы. По уплощению левой стороны зубцов и следам истирания реконструируется расположение Pa-элементов в аппарате «правый впереди левого», характерное для большинства озар-кодинид. Pb-элементы бриантоди-формные, со слабым латеральным изгибом, увеличенным передним отростком (примерно в 2 раза длиннее заднего) и незначительным валикообразным расширением стержней. Зубцы массивные, колышковидные, слитые в нижней части. S-элементы имеют морфологию, характерную для других представителей рода. M-элементы характеризуются увеличенным задним отростком и наличием зубчатости на коротком переднем отростке. Зубцы осевых гребней всех

элементов обладают хорошо развитыми ядрами, сложенными «белым веществом».

Сравнение

От Y. angustidiscus (Youngquist) отличаются плохо развитой платформой Pa-элементов, а также уплощенными отростками Pb-элементов. Ювенильные формы практически неотличимы по Pa-элементам от Mehlina .

Распространение

Нижняя часть сясинской свиты нижнего франа (снетогорско-псковские слои) в разрезе на р. Сясь,

Список литературы Происхождение и эволюция рода Youngquis tognathus Myshkina et Zhuravlev (конодонты, поздний девон)

- Международный кодекс зоологической номенклатуры. 4-е изд. М.: Тов-во научных изданий КМК, 2004. 223 с.

- Мышкина Н. В., Журавлев А. В. Новый род франских полигнатидных конодонтов // Палеонтологический журнал. 2005. № 1. С. 59-64.

- Dzik J. Emergence and collapse of the Frasnian conodont and ammonoid communities in the Holy Cross Mountains, Poland // Acta Palaeontologica Polonica. 2002. Vol. 47. No 4. P. 565-650.

- Muller K. J. and Muller E. M. Early Upper Devonian (Independence) conodonts from Iowa, Part I. // Journal of Paleontology. 1957. Vol. 31. № 6. P. 1069-1108.

- Youngquist W. L. Upper Devonian conodonts from the Independence Shale (?) of Iowa // Journal of Paleontology. 1945. Vol. 19. № 4. P. 355-367.

- Zhuravlev A. V., Evdokimova I. O., Sokiran E. V. Sedimentary environments and fossils of the Syas Formation (Upper Devonian, East of the Main Devonian Field, East European Platform) // E. A. Yolkin, N. G. Izokh, O. T. Obut, T. P. Kipriyanova (eds.). International Conference «Devonian terrestrial and marine environments: from continent to shelf». Contributions. Novosibirsk, 2005. P. 149-150.