Происхождение раннетриасовых отложений Cысольской впадины в свете люминесценции акцессорного аппатита

Автор: Глухов Ю.В., Лефлер И.А., Исаенко С.И., Макеев Б.А., Лютоев В.П.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 10 (130), 2005 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128895

IDR: 149128895

Текст статьи Происхождение раннетриасовых отложений Cысольской впадины в свете люминесценции акцессорного аппатита

К. г.-м. н.

Спектры люминесценции апатита, как известно, могут широко варьироваться по составу, и изменчивость этого признака во многом зависит от условий кристаллизации минерала [14, 15], что неоднократно находило успешное применение в самых различных задачах прикладной спектроскопии [4, 5, 14, 15, 20, 21].

Использование генетико-информативных характеристик акцессорного апатита в нашей работе было направлено на решение вопросов оценки перспектив алмазоносности Тимано-Уральского региона, где большое внимание уделяется сведениям, получаемым при изучении минералов-спутников алмазов [19]. Более детально результаты этого спектроскопического изучения будут изложены в ближайшем номере Сыктывкарского минералогического сборника.

Из работ А. М. Портнова и Б. С. Го-робца [14, 15] известно, что апатиты, сформированные в глубинных восстановительных обстановках и парагенные щелочно-ультраосновным магматическим породам, могут характеризоваться специфичной фотолюминесценцией (ФЛ), обусловленной примесными ионами Eu2+. Такой же люминесценцией обладают и апатиты из алмазоносных кимберлитов [21]. Спектры рентгенолюминесценции (РЛ) кимберлитовых апатитов также специфичны и отличаются от спектральных регистро-грамм апатитов других генетических типов [4, 5, 20]. В то же время, по заключению Б. А. Малькова и его коллег [16], платформенный кратон Русской платформы — Сысольский свод, располагающийся на северо-восточной ее ок- раине, в числе других структур может иметь перспективы алмазоносности в связи с прогнозируемым досреднеюр-ским кимберлитовым магматизмом на Русской платформе. Вот почему, по нашему мнению, может представлять интерес люминесценция акцессорного апатита из отложений Сысольской впадины, которая находится в границах Сы-сольского свода. По нашим сведениям, глубинными минералами, в том числе и минералами-спутниками алмаза, «заражены» и раннетриасовые осадки Сы-сольской впадины, а не только псефиты базальных среднеюрских отложений сысольской свиты (J2ss) и позднеплей-стоцен-голоценовый аллювий водораздельных пространств бассейна р. Сы-солы, о которых сообщалось ранее в целом ряде работ: [7—9, 11—13, 18].

Поэтому, начиная эту работу, мы полагали, что изучение люминесценции апатитов из отложений Сысольской впадины, а также выявление в этих породах апатитов с характерными «мантийными» люминесцентно-спектроскопическими характеристиками, очевидно, помогут оценить степень заражения пород данной территории глубинным материалом, включая досредне-юрский раннетриасовый интервал, а также, возможно, позволят установить тренды его распространения. Это в свою очередь важно для решения задач прогнозирования пространственного положения возможных алмазоносных магматитов в регионе и может оказаться полезным для обоснования корректной поисковой стратегии.

Вместе с вышеописанной проблематикой нас интересовали генетико-индикационные возможности люминесцен- ции апатита в решении задач геологической корреляции сложнодислоциро-ванных докембрийских метаморфических комплексов КСГС (СГ-3) и ее геопространства, где у нас возникли сложности в интерпретации фактического материала. К примеру, использование РЛ плагиоклаза позволило успешно провести дифференциацию и корреляцию разнотипных плагиоклазсодержащих метаморфических комплексов пород [3, 6]. Однако в полемике выделения «про-томагматических» и «протоосадочных» комплексов пород использованные спектроскопические подходы и приемы оказались малоэффективны из-за маскирующего действия процессов метаморфизма. Потребовалось решение иной задачи, при которой можно было бы при помощи люминесценции выделить маркеры чисто осадочных процессов. Для этого в качестве модельного актуалистического объекта была выбрана все та же Сысольская впадина. Отложения, развитые в этой структуре, не затронуты метаморфизмом, нелитифици-рованы (т. е. практически «чисто осадочные»), поэтому пригодны для отработки подходов и принципов в определении люминесцентных «осадочных маркеров». В этой целевой направленности типоморфные изменчивые люминесцентные параметры акцессорного апатита из отложений раннего триаса, развитых в пределах модельной Сысоль-ской впадины, представлялись нам вполне пригодными для инструментального выражения полигенности и хаотичности поступления обломочного материала из различных областей питания как характерного признака чисто осадочного процесса.

*ООО «Сыктывкарский фанерный завод»

Методика исследований

Пробы раннетриасовых алевропес-чаных апатитсодержащих пород были собраны нами во время полевых работ (2001—2002 гг.) в окрестностях д. Ракин-ской, н. д. Бездубово, н. п. Ныдыб (Сы-сольская впадина, рис. 1) и п. Жешарт (Мезенская впадина). Пробы для изучения люминесцентных характеристик апатита (масса 0.1—0.5 кг) отбирались по разрезам пород триаса послойно бороздой. Для каждого отдельного пункта пробоотбора было произвольно отобрано по одной предварительно просушенной пробе, из которой путем случайного разделения (квартования) были отделены навески массой от 30 до 120 г. Из них путем бромоформирования (выполнялось Н. Г. Голубевой) и электромагнитной сепарации были выделены концентраты немагнитной фракции. Далее навески немагнитной фракции квартовались для получения статистически репрезентативной выборки зерен апатита, числом примерно от 30 до 60, которые составляли от 1/4 до 1/32 час-

Рис. 1. Распространенность раннетриасовых осадков (серое) в Сысольской и Мезенской впадинах. 1 — пункты пробоот-бора, 2 — административные пункты. Геологическая схема подготовлена на основе материалов работы [2]

тей от общего количества минерала в этих навесках. Из этих кварт иглой под бинокулярным микроскопом МБС-10 с отфильтрованной ультрафиолетовой подсветкой ртутной лампой ДРК-120 извлекались отдельные индивиды апатита. Кристаллы-зерна апатита из полученных индивидуальных выборок достаточно легко разбивались на типы по фотостимулированному свечению (рис. 2), регистрировались их геометрические размеры (для коррекции значений интенсивности РЛ, для чего при обмерах индивидов апатита их геометрия сводилась к телам параллелепипедов). Затем для всех зерен апатита (общая выборка 181 кристалл) были получены индивидуальные спектры РЛ (300 K). Зарегистрированные спектры РЛ корректировались с учетом аппаратурных чувствительности и фона, программными средствами проводилась их декомпозиция (гаусс-аппроксимация). При работе со спектрами РЛ апатита учитывались эффекты инерции (разгорания РЛ), обусловленные радиационным светозапасанием в минера- лах [1]. Предварительным рентгеновским облучением достигалась стабилизация спектрального состава РЛ апатита, позволяющая проводить корректное сопоставление РЛ апатитов по яркости и спектральному составу.

Для отдельных фото-люминесцирующих разновидностей индивидов апатита было зарегистрировано около десятка спектров ФЛ (300 и 80 K). Часть индивидов апатита была использована для предварительного изучения люминесцентных характеристик, контроля за распространением лю-минесцирующих разновидностей в породах триаса по разным разрезам, а также подвергалась изучению при помощи методов рентгеновской дифракции и ИК-поглощения. Условия регистрации спектров люминесценции были практически идентичны тем, которые описывались в работах fi. В. Глухова и др. [3], В. А. Петровского и др. [10]. Важная отличительная особенность данной работы — монокристальная (непорошковая) техника регистрации спектральных регистрограмм. Спектр ИК-поглощения апатита получен на установке Specord-M 80 (аналитик М. Ф. Самотолкова). Применялась порошковая методика регистрации. Препарат готовился в виде таблетки с KBr, для этого из немагнитной фракции большеобъемной (0.01 м3) пробы 1770-ЖЕШ-02 случайным образом было отобрано 100 кристаллов апатита. Структурный контроль минеральной принадлежности (10 порошковых препаратов) проводился рентгеновским дифракционным анализом (камера Дебая-Шеррера [радиус — 28.65 мм], УРС — 55, Cu-анод, ток — 10 mA, напряжение — 30 V, фильтрование не проводилось).

Экспериментальные результаты

Установленный диапазон варьирования индивидов апатита составил от 0.04 до 0.35 мм, причем преобладаю-

Рис. 2 . Полихромность фотостимулирован-ной люминесценции (300 K) у индивидов апатита

1 — обр. 2229-ХИБ-05 (Хибины, нефелиновые сиениты), 2 — обр. 1811/2а-Д¨Б-02/6 (д. Ракинская), 3 — обр. 1770-ЖЕШ-02/2 (п. Жешарт), 4 и 5 — обр. 1811/2а-Д¨Б-02/4 и обр. 1811/2а-Д¨Б-02/3, соответственно

(д. Ракинская)

щая часть (86 %) находилась в классе крупности 0.1—0.25 мм. Зафиксированный характер распределения — по-лимодальный. Это особенно хорошо заметно в структуре распределений по линейным размерам апатитов из разных районов сборов. Сложная (поли-модальная) структура заметна и в распределении индивидов апатита по их индивидуальным объемам.

Изучение индивидуальных зерен апатита методом рентгеновского дифракционного анализа указало на принадлежность минерала к единственной видовой разновидности — фторапатиту. Параметры элементарной ячейки минерала оказались следующими: a от 9.34 до 9.38, c — от 6.8 до 6.9 Е. Фтор-апатитовая специализация по дифрактометрии удовлетворительно согласовалась с данными ИК-поглощения.

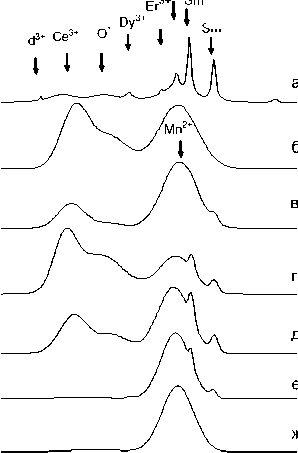

Среди проявлений спектров РЛ выделены две группы дефектов — собственные структурные нарушения O* ( λ max ~ 410—450 нм; ∆ — более 50 нм) и примесные центры ионов металлов (хорошо известные по различным литературным источникам [4, 5, 17, 20]), которые изоморфно замещают кристаллохимически близкие ионы Ca2+ в структуре апатита: Mn2+ ( λ max, 562— 596 нм; ∆ 57—86 нм), Sm3+ (644, 597, 563 нм), Dy3+ (483, 575 нм, мультиплеты), Er3+(543 нм), Ce3+ ( λ ~ 370—380 нм, ∆ ~ 50—60 нм), Gd3+ (312 нм). Результаты проведенного исследования показали, что спектры ФЛ и в особенности спектры РЛ (рис. 3) индивидов апатита из триасовых отложений широко варьируются по составу. При этом распределение по частотам встречаемости композиций полос (линий) излучения примесных и собственных дефектов у спектров РЛ изменяется в отчетливой связи с районами пробоотбора.

В отличие от спектров РЛ регистро-граммы ФЛ апатита, как правило, состояли всего из двух компонентов. В оранжево-красной области имелась широкая полоса Mn2+ с общим положением максимумов, аналогичным для спектров РЛ. В коротковолновой видимой спектральной области и ближнем ультрафиолете в ряде примеров отчетливо проявлялась широкая неструктурированная полоса Eu2+ с максимумом около 440—460 нм. Положение максимумов обоих пиков изменялось от кристалла к кристаллу, а также отличалось в зависимости от температурных условий регистрации спектров ФЛ (300 K или 80 K). Комбинации этих полос и соотношение их интенсивностей определяют оттенки свечения, по которым апатиты подразделялись на несколько групп при просмотре шлихов под бинокулярным микроскопом, освещаемых фильтрированным светом ртутной лампы.

Выявилось достаточно широкое разнообразие фотолюминесцирую-щих разновидностей. Визуально были 8

отмечены следующие оттенки: 1 — красный (цвет, искаженный железистыми пленками, покрывающими поверхность кристаллов), 2 — оранжево-красный, 3 — голубой, 4 — фиолетово-синий, 5 — бледно-фиолетовый, 6 — ярко-белесый, 7 — без свечения. Наличие Eu2+ в спектрах ФЛ характерно практически для всех апатитов (фотолюминесцирующие разновидности 1—6). Среди них по выдающейся яркости свечения условно «наиболее глубинными» или «подкоровыми» могут быть признаны разновидности 3 и 4. В спектрах ФЛ только этих апатитов полоса Eu2+ является интенсивной или доминирующей. Примесный ион Mn2+, который, согласно представлениям А. М. Портнова и Б. С. Горобца [14, 15], более характерен для спектров апатитов «коровых», наиболее ярко проявлен в разновидностях 2 и 6.

Отмечая «подкоровые» по оттенкам ФЛ апатиты в триасовых осадках, можно отметить, что больше всего фо-толюминесцентных разновидностей апатита 3 и 4 встречено в южных районах Сысольской впадины — в окрестностях н. д. Бездубово (35 %) и н. п. Ныдыб (12 %). На севере Сысольской впадины (д. Ракинская) и юге Мезенской синеклизы (п. Жешарт) встречаемость разновидностей 3 и 4 составляет лишь первые проценты.

Еще одним показателем «глубинности» являются спектры РЛ. Согласно данным Б. С. Горобца, А. А. Рогожина [4], С. Л. Вотякова и его соавторов [5], особенность спектров РЛ апатита из кимберлитов выражена в наличии в них комбинации, практически состоящей из трех близких по интегральной светимости компонентов — Mn2+, O* (Eu2+) и Ce3+. Похожий состав спектров РЛ в единичных примерах встречался у апатитов фотолюми-несцентной разновидности 4 (рис. 2.4) из Сысольской структуры (д. Ракинс-кая — 1, н. д. Бездубово — 3 [одно зерно — фотолюминесцентная разновидность 5], н. д. Ныдыб — 1). Из них только два кристалла апатита из н. д. Безду-бово не содержали в спектрах РЛ «лишние» линии ионов тяжелых лантаноидов (рис. 3,б) и имели большое сходство со спектрами кимберлитовых апатитов [5].

Встреченная только у апатитов из Мезенской структуры ФЛ-разновидность 3 (рис. 2.3), в которой полоса Eu2+ является доминантной, характеризует- ся также весьма специфичными спектрами РЛ с яркими проявлениями линий тяжелых лантаноидов (рис. 3, а), которые в сравнении со сведениями в известных нам работах по апатитам аналогов не имеют.

Распространение «коровых» апатитов с яркими проявлениями Mn2+ (разновидности 2, 6, 7, исключая «переходную» разновидность 5) по смыслу обратно картине распространенности апатитов «глубинных» (последних больше всего зафиксировано в н. д. Безду-бово). Поэтому больше всего «коровых» апатитов встречено в триасовых породах из окрестностей д. Ракинская, п. Жешарт и н. п. Ныдыб. И в этом примере отмечается скоррелированность их характеристик РЛ и ФЛ. Так, к примеру, редкие апатиты разновидности 6, в спектрах ФЛ которых фиксировались сразу две пропорционально интенсивные полосы Mn2+ и Eu2+ (белесая ФЛ, рис. 2.2), имели также специфичные, весьма интенсивные спектры РЛ с доминирующим пиком Mn2+ и, напротив, со слабыми сателлитными системами TR3+-ионов и O*-полосы (рис. 3, ж). Нелюминесцирующие при фотовозбуждении апатиты разновидности 7, наоборот, характеризовались яркой РЛ и чаще всего единственной полосой Mn2+. Пропорциональный вклад таких апатитов в выборках достаточно близок по всем районам, за исключением апатитов из окрестностей д. Ракинская, где разновидность 7 является редкостью.

Вместе с указанными различиями апатитов из разных структур и районов, в люминесцентных характеристиках заметен сквозной характер ряда разновидностей и общее сходство усредненных (интегральных) спектральных составов РЛ.

Установленные вариации состава видообразующих дефектов, интенсивности полос, линий, их спектрального положения, полуширин и кинетики разгорания РЛ у изученных индивидов апатита проинтерпретированы нами как инструментально полученное выражение стохастического характера поступления полигенного обломочного материала в осадки Сысольской и Мезенской впадин в раннем триасе. Поэтому широкая изменчивость люминесцентных параметров апатита может рассматриваться как признак «чисто» осадочного происхождения породы.

В этой связи, по нашему мнению, искомые «осадочные маркеры», необ-

Dy 3+

Sm 3+

Sm 3+

200 300 400 500 600 700 800

λ, нм

Рис. 3. Спектры рентгеностимулированной люминесценции (300 K) индивидов апатита: а — обр. 1770-ЖЕШ-02/2 (п. Жешарт), б — обр. 1802-БЕЗ-02/3 (н. д. Бездубово), в — обр. 1811/2а-Д¨Б-02/3 (д. Ракинская), г — обр. 2229-ХИБ-05 (Хибины, нефелиновые сиениты), д — обр. 1811/2а-Д¨Б-02/4 (д. Ра-кинская), е — обр. 1770-ЖЕШ-02/1 (п. Же-шарт), ж — обр. 1811/2а-Д¨Б-02/6 (д. Ракин-ская)

ходимые для решения задач идентификации «протоосадочных» литотипов среди комплексов метаморфических пород КСГС геопространства СГ-3, могут быть инструментально выявлены и воспроизведены в широкой вариации люминесцентных характеристик апатита и ему подобных минералов, имеющих высокую норму чувствительности на изменение параметров кристаллизующей среды, как это было нами продемонстрировано на примере не-литифицированных отложений нижнего триаса Мезенской и Сысольской впадин Русской платформы.

Существенной чертой спектроскопически полигенной неоднородности апатита из Мезенской и Сысольской впадин можно считать выявление некоторых «руководящих» разновидностей минерала, которые встречаются ограниченно и, по-видимому, характеризуют особенности питания областей или отдельных районов этих двух депрессий. При проведении более детальных работ по изучению люминесцентных характеристик апатита, данные по распространению таких его разновидностей могут помочь в выявлении генеральных направлений транзита обломочного материала в молодых, наложенных на Сысольский свод структур.

Вместе с разнообразием индивидов апатита по спектрам РЛ выявлены черты их среднестатистический однородности, выраженной в превалировании спектральных регистрограмм с доминирующими полосами Mn2+. Эту яркую особенность можно считать выражением некоторого единства питания Мезенской и Сысольской впадин, осадки которых могли формироваться преимущественно из близких по происхождению условно «коровых» источников (одной или нескольких областей-возвышенностей, подвергшихся денудации в раннем триасе). Здесь можно отметить, что в рассматриваемом регионе повышенное содержание эпидота в осадках (что, по нашим данным, характерно для пород раннего триаса) традиционно связывают с Уральской (Уральско-Новоземельской) питающей провинцией, существовавшей в герцинско-послегерцинское время (т. е. с момента заложения горного сооружения Урал). Вместе с тем любопытно, что индивиды апатита, имеющие на регистрограмме схожее соотношение компонентов, с сильными проявлениями Ce3+ и Sm3+, встречались в нескольких примерах.

Важным результатом мы считаем обнаружение даже в небольших выборках индивидов апатита, имеющих специфичные спектры люминесценции с интенсивными компонентами Ce3+ и Eu2+, характерные для «глубинных» («подкоровых» или «мантийных») апатитов, в том числе из магматитов ще-лочно-ультраосновных серий, содержащих алмазы. Этот результат, ввиду неполноты изученности территории и действительной сложности в определении «чисто кимберлитовых апатитов» по спектрам их РЛ, по-видимому, нельзя воспринимать буквально как повсеместное распространение в триасовых осадках вещества кимберлитов. Однако в отношении возможного широкого заражения триасовых пород региона обломочным материалом из пород глубинного происхождения сомнений гораздо меньше. Поэтому для положительного решения задач алмазоносно-сти в регионе и, в частности, на Сысоль-ской площади, заражение веществом глубинных пород необходимо учитывать и уже на этом фоне искать выдающиеся аномальные проявления минералов алмазной спутниковой ассоциации, которые могут быть ключом в про- гнозировании и поисках коренных магматических источников алмаза.

Разумеется, что результаты проведенного изучения акцессорных апатитов из раннетриасовых отложений Сы-сольской впадины и граничащей с ней Мезенской синеклизы следует рассматривать пока как предварительные и еще недостаточно репрезентативные. Вместе с тем изложенные в работе подходы и пути к решению задач происхождения терригенных пород продемонстрировали очевидную эффективность использования люминесценции акцессорного апатита и уже сейчас позволяют делать определенные заключения.

Авторы благодарят семью И. А. Лефлера: Т. Ф. Сергееву, А. В. Лефлера, Н. А. Лефлер, М. П. Лефлер, В. В. Лефлера, оказавших неоценимую помощь при проведении полевых работ. Авторы признательны Т. Н. Бушене-вой, М. Ф. Самотолковой, В. А. Патовой, В. Н. Бушеневу и А. В. Лютоеву, разделившим тяготы полевых работ. Персональные благодарности авторы выражают М. Ф. Самотолковой, оперативно проведшей регистрацию спектра ИК-поглощения апатита, Н. Г. Голубевой, на чьи плечи легла тяжесть выделения концентратов тяжелой фракции минералов, а также А. fi. Лысюку, сделавшему фотографии лю-минесцирующих апатитов миллиметровой размерности.

Работа выполнена при поддержке грантов Президента РФ НШ 22502003-5, РФФИ 02-05-64747, а также при финансировании в рамках программы РАН фундаментальных исследований Отделения наук о Земле: Глубинное строение Земли, геодинамика, магматизм и взаимодействие геосфер.

Список литературы Происхождение раннетриасовых отложений Cысольской впадины в свете люминесценции акцессорного аппатита

- Вотяков С. Л., Краснобаев А. А., Крохалев В. Я. Кинетика рентгенолюминесценции и радиационное светозапасание в природных минералах//ДАН СССР, 1984. Т. 277, № 1. С. 178-180.

- Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1: 1 000 000 (новая серия). Лист Р-38, 39. Сыктывкар. Объяснительная записка. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 1999. 266 с. -6 вкл. (МПР РФ, ВСЕГЕИ, ГНПП «Аэрогеология»).

- Глухов Ю. В., Лютоев В. П., Виноградова Н. П. Дифференциация метаморфических пород разреза Кольской сверхглубокой скважины по данным рентгенолюминесценции породообразующих плагиоклазов//Геология европейского севера России. Сб. 5. Сыктывкар, 2001. С. 82-93

- Горобец Б. С., Рогожин А. А. Спектры люминесценции минералов: Справочник. М.: Изд-во ВИМС, 2001. 312 с.

- Люминесценция как основа для типизации апатитов из различных горных пород и руд Урала/С. Л. Вотяков, Д. Р. Борисов, В. В. Холоднов и др.//Ежегодник 1995. Екатеринбург, 1996. С. 74-78.