Производственно-технологическая инновационная инфраструктура регионов России

Автор: Носонов Артур Модестович

Журнал: Регионология @regionsar

Рубрика: Экономика и управление народным хозяйством

Статья в выпуске: 3 (108) т.27, 2019 года.

Бесплатный доступ

Введение. Социально-экономическое и политическое лидерство страны в современном мире основано на генерации новых знаний, их коммерциализации и использовании во всех областях человеческой деятельности, что является важной предпосылкой повышения конкурентоспособности государства. Для достижения этой цели во многих субъектах Российской Федерации формируются отдельные элементы национальной инновационной системы, включая основные компоненты инновационной инфраструктуры. Материалы и методы. Объектом исследования являются субъекты Российской Федерации, предметом - качественная и количественная характеристика главных компонентов инновационной производственно-технологической инфраструктуры. Проведена типология регионов России по уровню развития инновационной производственно-технологической инфраструктуры. Для расчета интегрального индекса уровня инфраструктурного развития применено линейное шкалирование, в качестве входных показателей - количество различных объектов производственно-технологической инфраструктуры в каждом регионе. Результаты исследования. Выделены типы регионов России по уровню развития производственно-технологической инфраструктуры, дана их краткая характеристика. К одному и тому же типу относятся территории, где отмечается сходная структура и уровень насыщенности объектами производственно-технологической инфраструктуры, что опосредовано проявляется в основных результатах инновационной деятельности регионов. Выявлено, что более половины регионов России имеют низкий уровень развития производственно-технологической инфраструктуры, незначительное число регионов отличается высоким уровнем инфраструктурного развития, в остальных субъектах Российской Федерации отмечен средний уровень развития инновационной инфраструктуры. Обсуждение и заключение. Уровень инновационного развития регионов России во многом обусловлен степенью развития производственно-технологической инфраструктуры. Дальнейшее развитие производственно-технологической составляющей региональных инновационных систем связано с разработкой эффективных маркетинговых механизмов коммерциализации инноваций, повышением качества образования и его ориентированностью на инновационную проблематику. Результаты исследования могут быть использованы лицами, принимающими решения, для обоснования диверсификации региональных инновационных систем в соответствии с приоритетными направлениями технологического развития страны.

Инновация, производственно-технологическая инфраструктура, регион, технопарк, диверсификация, коммерциализация

Короткий адрес: https://sciup.org/147222818

IDR: 147222818 | УДК: 005.591.6(470+571) | DOI: 10.15507/2413-1407.107.027.201903.436-460

Текст научной статьи Производственно-технологическая инновационная инфраструктура регионов России

Funding. The study was carried out with the financial support from the Russian Foundation for Basic Research within the research project No. 19-05-00066.

Введение. Главным стратегическим приоритетом современной экономической политики России является повышение уровня инновационного развития страны, что достижимо только при активном продвижении данного процесса на региональном уровне. Социально-экономическое и геополитическое лидерство страны в современном мире возможно только на основе генерации новых знаний, их коммерциализации и использования во всех областях человеческой деятельности, что является важной предпосылкой повышения конкурентоспособности государства. Для достижения этой цели во многих субъектах Российской Федерации формируются отдельные элементы национальной инновационной системы, повышается качество институциональных механизмов, увеличивается количество объектов инновационной инфраструктуры, возрастает патентная и публикационная активность исследователей и др.1 [1].

Важнейшей предпосылкой повышения уровня инновационного развития региона является качество региональной инновационной политики, потенциал научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), показатели эффективности и социально-экономические условия инновационной деятельности. Это во многом обусловлено уровнем развития соответствующей инфраструктуры. О важности инфраструктурного фактора свидетельствует опыт регионов инновационных лидеров – Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Самарской области и ряда других субъектов РФ, которые обладают самой насыщенной и диверсифицированной системой инновационной инфраструктуры. В соответствии с этим целью исследования является анализ территориальной дифференциации основных элементов производственно-технологической инфраструктуры и проведение типологии уровня ее развития по регионам России для обоснования перспективных направлений совершенствования национальной инновационной системы.

Обзор литературы. В настоящее время не сложилось однозначного определения понятия «инновационная инфраструктура». В федеральных и региональных законодательных актах содержание понятия «инновационная инфраструктура» определяется как совокупность объектов и институтов, необходимых для реализации инновационной деятельно- сти2 [2]. В большинстве научных публикаций понятие «инновационная инфраструктура» раскрывается через ее структуру на основе определения объектов, организаций, учреждений и институтов, принимающих участие в инновационной деятельности 3. В некоторых исследованиях при определении инновационной инфраструктуры главное внимание уделяется функции обслуживания и обеспечения инновационного процесса [3].

На основе анализа различных подходов к определению понятия «инновационная инфраструктура» мы предлагаем следующую формулировку. Инновационная инфраструктура – это система механизмов управления, инфраструктурных объектов, информационно-коммуникативных технологий, научных учреждений и образовательных организаций, финансовых ресурсов, которые создают необходимые и достаточные предпосылки для реализации инновационного потенциала стран и регионов.

Важный компонент инновационной инфраструктуры – производственно-технологическая, которая рассматривается как механизм, обеспечивающий необходимые условия доступа к производственным ресурсам. К этому компоненту относят следующие инфраструктурные объекты: инновационные центры, научные и промышленные парки, технопарки, наукограды и технополисы, территориальные инновационные кластеры, технологические платформы, особые экономические технико-внедренческие зоны, центры коллективного пользования, инжиниринговые центры и др. Эти объекты предоставляют субъектам инноваций в пользование помещения, технологическое оборудование, точные приборы и другие средства для проведения исследований инновационного характера4.

В большинстве современных исследований инновационной инфраструктуры рассматриваются следующие аспекты ее изучения:

– ее роль как важного фактора социально-экономического развития стран и их отдельных регионов;

– установление структурных компонентов (подсистем) инновационной инфраструктуры;

– территориальная дифференциация инновационной инфраструктуры или ее отдельных структурных компонентов в разных странах и регионах мира5 [4].

Большое значение имеют публикации, обобщающие знания в области исследования инновационного развития регионов России. Одной из таких работ является монография В. Л. Бабурина и С. П. Земцова «Инновационный потенциал регионов России»6. В этом исследовании рассматриваются методы анализа регионального инновационного потенциала, выявляются и объясняются пространственно-временные закономерности инновационной деятельности в регионах страны. В монографии разработаны теоретические и методологические основы и предложены методические инструменты изучения региональных факторов инновационной деятельности, процессов диффузии инноваций и их пространственное моделирование. На основе анализа динамики и особенностей инновационных процессов в России дана характеристика их современного состояния и определены перспективные направления научно-технологического развития страны. Отдельный раздел посвящен региональной инновационной политике России, включая особенности ее реализации в разных регионах, основы новой региональной инновационной политики и типологию регионов для целей проведения инновационной политики7.

Еще один обобщающий труд – «Синергия пространства: региональные инновационные системы, кластеры и перетоки знания»8. В этом сборнике содержатся публикации ведущих отечественных, европейских и американских ученых в области исследования региональных инноваций. В них рассматриваются особенности инновационного процесса в разных странах и регионах. Особое внимание уделено анализу перетоков знания, формированию инновационных кластеров, вопросам коллективного непрерывного обучения и др. В книге представлен анализ формирования и развития российских инновационных систем, дается территориальная метрика инновационного процесса, приводится сравнительная характеристика инновационной деятельности в европейских странах и регионах, исследованы главные элементы инновационной экономики, рассмотрены крупнейшие инновационные кластеры Европы и Америки9.

В зарубежных публикациях, посвященных исследованию инновационной инфраструктуры, подчеркивается ее роль как главного фактора инновационного развития регионов и повышения качества жизни населения страны, приведены алгоритмы моделирования и оценка значимости производственно-технологической инфраструктуры [5–7]. Формирование инновационных кластеров в странах Европы, Северной и Латинской

Америки рассматривается как важный механизм выравнивания уровня социально-экономического развития регионов внутри страны [8; 9]. Во многих работах большое внимание уделяется вопросам формирования и развития территориальных инновационных кластеров в экономически развитых странах и их влияния на формирование экономики знаний [10; 11]. Китайские исследователи анализируют опыт создания научных парков и других инфраструктурных объектов как предпосылку трансформации регионов централизованной плановой экономики в инновационные регионы [12].

В отечественной и зарубежной литературе существуют значительные различия в главных направлениях исследования региональных инновационных систем и их производственно-технологической инфраструктуры, что обусловлено разным уровнем инновационного развития экономически развитых стран и России. Большинство российских территорий находится на этапе становления региональной инновационной системы, которая характеризуется невысоким уровнем развития и слабой диверсификацией соответствующей инфраструктуры. Поэтому в подавляющем числе российских публикаций главное внимание уделяется верификации основных понятий инновационной экономики, аналитическим аспектам инновационного развития, вопросам территориальной дифференциации инфраструктурных объектов, выявлению и изучению пространственновременных закономерностей технологического развития регионов страны и др.10 [1; 2; 4].

В зарубежных публикациях преимущественно исследуются следующие проблемы функционирования и развития, усложнения внутренней структуры и усиления связей между различными компонентами региональных инновационных систем:

-

– выявление социально-экономических и институциональных факторов генерации инноваций в странах и регионах [13–16];

-

– моделирование производственной функции знаний и ее основных компонентов (затраты на НИОКР, человеческий капитал, публикационная и патентная активность и др.) [17–19];

-

– выявление пространственно-временных закономерностей и моделирование диффузии инноваций, влияние перетоков знаний на региональные инновации [20–24];

-

– исследование агломерационных и локализационных эффектов создания инноваций [25; 26];

-

– формирование высокотехнологичных территориальных инновационных кластеров, в том числе главных факторов кластеризации [27–29].

развития российских регионов.

В данном исследовании предпринята попытка объединить территориальный и отраслевой подходы к изучению структуры и территориальной дифференциации главных компонентов инновационной производственно-технологической инфраструктуры.

Материалы и методы. Объектом исследования являются субъекты Российской Федерации, предметом – качественная и количественная характеристика главных компонентов инновационной производственнотехнологической инфраструктуры. Использованы результаты рейтингов инновационных регионов России, сформированных Высшей школой экономики (ВШЭ)11 и Ассоциацией инновационных регионов России12 (АИРР). Состав и основные характеристики объектов производственнотехнологической инфраструктуры представлены на сайте «Инновации России»13 и в исследованиях Ассоциации кластеров и технопарков Рос-сии14. В 2018 г. Ассоциация представила результаты IV Национального рейтинга технопарков России, цель которого – выявление механизмов эффективного управления технопарками и успешного опыта работы резидентов технопарков. Все участвующие в рейтинге технопарки были распределены по 4 группам: наивысший, высокий, умеренно высокий и достаточный уровень эффективности функционирования технопарка. Дополнительная информация получена на сайтах крупных технопарков России, включая данные о специализации, экономических результатах деятельности, количестве резидентов и др.

Информационной основой исследования служит официальная статистическая информация Федеральной службы государственной статистики 15, ВШЭ, АИРР, нормативно-правовые акты федерального и регионального уровней.

На начальном этапе исследования были выявлены территориальные различия дифференциации основных компонентов инновационной производственно-технологической инфраструктуры. Обобщающим результатом исследования явилась типология регионов России по уровню развития этой подсистемы инновационной инфраструктуры. Для расчета интегрального индекса уровня развития инновационной производственно- технологической инфраструктуры применялось линейное шкалирование, в качестве входных показателей – количество различных объектов производственно-технологической инфраструктуры в каждом регионе. Для визуализации полученных результатов использованы геоинформа-ционные технологии.

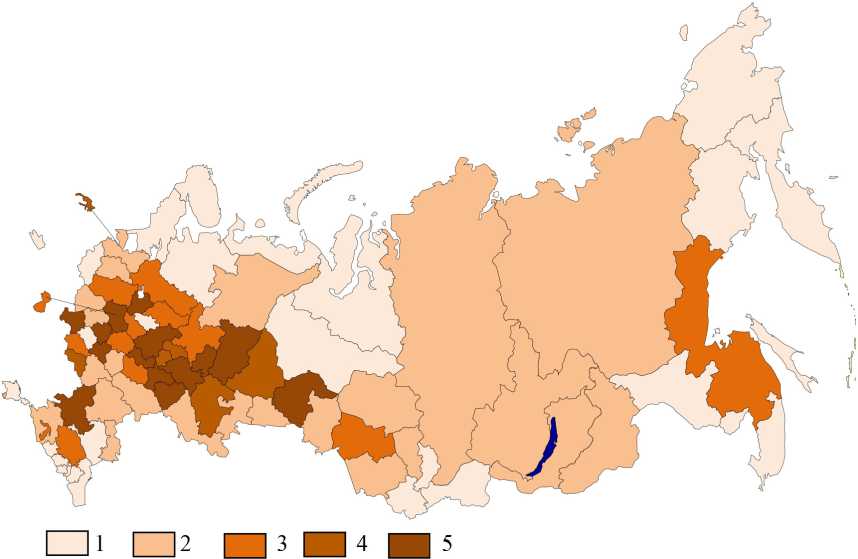

Результаты исследования. Анализ уровня инновационного развития регионов России свидетельствует о сильной территориальной дифференциации этого показателя. В обобщенном виде значимость инновационных процессов для социально-экономического развития регионов проявляется в доле инновационной продукции в валовом региональном продукте (ВРП) (рис. 1).

Р и с. 1. Доля инновационной продукции в валовом региональном продукте, %: 1 – менее 1; 2 – 1–4; 3 – 4–7; 4 – 7–10; 5 – более 10

F i g. 1. Proportion of innovative products in the gross regional product, %: 1 – less than 1; 2 – 1–4; 3 – 4–7; 4 – 7–10; 5 – more than 10

Наибольшие значения этого показателя (более 10 %) отмечаются в регионах Центральной России (Московская, Ярославская, Брянская, Тульская, Липецкая области), Приволжского федерального округа (республики Татарстан, Мордовия, Удмуртия, Нижегородская, Самарская, Ульяновская области, Пермский край), а также в Ростовской и Тюменской областях. Максимальные значения этого показателя характерны для

-

Республики Мордовия (23,2 %), Республики Татарстан (20,5), Нижегородской области и Пермского края (18,0–19,0 %). Наименьший вклад стоимости инновационных товаров, работ, услуг в ВРП (менее 1 %) характерен для большинства регионов Дальнего Востока, юга Восточной Сибири, автономных округов Западной Сибири. В Европейской России минимальные показатели доли стоимости инновационной продукции в ВРП отмечаются в республиках Северного Кавказа и Калмыкии, а также в северных и северо-западных регионах (Архангельской, Мурманской, Псковской, Калининградской областях, Карелии и Ненецком автономном округе), а также в Республике Крым и г. Севастополе. На остальной территории России отмечаются средние показатели удельного веса инновационной продукции в ВРП. Обращают на себя внимание относительно низкие значения этого показателя в регионах – инновационных лидерах – Москве (6,4 %) и Санкт-Петербурге (7,1 %). Подобная ситуация объясняется сильной диверсификацией экономики в этих агломерациях и высоким уровнем развития в них прежде всего третичного сектора экономики. Однако абсолютные значения объема инновационной продукции в этих регионах на порядок выше, чем в остальных субъектах Федерации и сопоставимы с крупными европейскими столицами.

Важнейшим компонентом инновационной производственно-технологической инфраструктуры России являются технопарки. Под технопарком понимается организационно оформленная компактная территория, предназначенная для поддержки высокотехнологичного бизнеса в определенной области, предоставляющая целый комплекс услуг: офисы, лаборатории, сборочные помещения, склады, цехи для несложного производства и т. п. [30].

Всего в мире функционируют более 700 технопарков, из них наибольшее количество находится в США, Западной Европе и Китае (около 87 %). Первые технопарки в виде научных парков возникли в США в начале 1950-х гг. на базе Стэндфордского университета. Их главная задача заключалась в коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности талантливых ученых из научных лабораторий. В начале 2000-х гг. в США насчитывалось уже более 200 научных парков. Они часто становились основой создания крупных высокотехнологических компаний. Из технопарков возникли такие крупные фирмы, как Hewlett-Packard, General Electric, Eastman Kodak, Lockheed. Резидентами технопарков являются компании Symantec, Intel, eBay, Google, Apple Inc., AMD, Cisco, NVIDIA, Yahoo.

В Европе первые технопарки появились в 1970-е гг. в Великобритании (научный парк Тринити-колледжа в Кембридже), во Франции (София-Антиполис в Ницце) и в Бельгии (Левен-ла-Нев) [30].

В России технопарки начали создаваться в начале 1990-х гг. на базе высших учебных заведений. При этом прообразы современных технопарков существовали еще в СССР. Первым технополисом можно считать Сибирский академгородок в Новосибирске, который получил этот статус еще в 1957 г.

В 2011 г. была создана Ассоциация развития кластеров и технопарков России, которая объединяет объекты производственно-технологической инфраструктуры. В состав ассоциации входят 42 региона России и более 80 членов. На предприятиях, входящих в Ассоциацию, работают около 200 тыс. чел., объем выпускаемой инновационной продукции составляет 0,8 % ВВП России16. В настоящее время в России, по данным Ассоциации, функционируют около 157 технопарков в 53 регионах. Наибольшее количество технопарков представлено в Москве (38), Московской (19) и Свердловской (8) областях, Санкт-Петербурге (7) и Республике Татарстан (6)17. На начало 2018 г. технопарки занимали площадь 1 489 га, количество зарегистрированных резидентов составляло 4 833 ед., совокупная выручка резидентов технопарков – около 241 млрд руб., количество объектов интеллектуальной собственности, зарегистрированных резидентами технопарков, – 1 065 ед. По формам собственности технопарки распределялись следующим образом: государственная – 35 %, частная – 52 %, смешанная – 13 %18.

С 2015 г. Ассоциация осуществляет оценку эффективности деятельности технопарков. Она проводится по 4 основным блокам: инновационная активность резидентов технопарка; экономическая деятельность резидентов технопарка; эффективность деятельности управляющей компании технопарка; инвестиционная привлекательность и информационная открытость технопарка. Результаты этой оценки ежегодно публикуются в виде рейтинга технопарков России19. В таблице 1 мы приводим данные рейтинга эффективности функционирования технопарков за 2018 г.

Самые высокие показатели эффективности функционирования имеют 13 технопарков со следующим распределением по регионам: г. Москва – 4, Новосибирская и Нижегородская области – по 2, республики Мордовия и Татарстан, Московская, Самарская, Ульяновская области – по 1. Подавляющее большинство высокоэффективных технопарков имеют тип площадки Greenfield, т. е. построены на новой территории, ранее не застроенной, без первоначальной инфраструктуры. Форма собственности управляющей компании технопарков – лидеров рейтинга: государственная – 6, частная – 5, смешанная – 2.

ственныйтехнопарк «Идея»/ ка Та- скважин, ультразвуковое оборудование для увеличения ‘Idea’ Innovation and Produc- тарстан / нефтеотдачи, методы очистки и восстановления почвы tion Technology Park Republic of после нефтяных загрязнений) / Diversified (nanoreagent oil Tatarstan well treatment, ultrasonic equipment for enhanced oil recovery, methods of cleaning and restoring soil after oil pollution)

Окончание табл. 1 / End of table 1

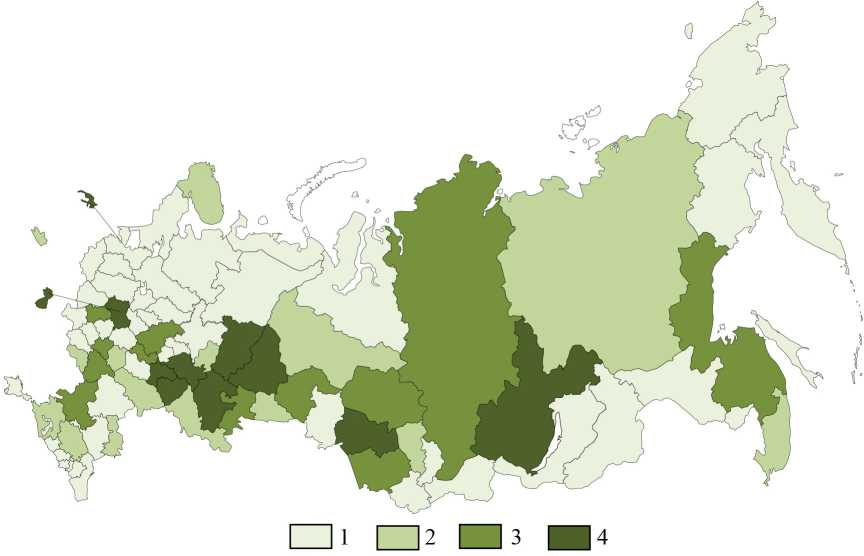

Для обобщения результатов исследования инновационной производственно-технологической инфраструктуры была проведена соответствующая типология регионов России (рис. 2, табл. 2).

Р и с. 2. Типы регионов России по уровню развития инновационной производственно-технологической инфраструктуры: 1 – высокий уровень;

2 – уровень выше среднего; 3 – средний уровень; 4 – низкий уровень

F i g. 2. Types of the regions of Russia in terms of development of the innovative productive and technological infrastructure: 1 – high level; 2 – higher than the average level; 3 – the average level; 4 – low level

К одному и тому же типу относятся территории, где отмечается сходная структура и уровень насыщенности объектами производственно-технологической инфраструктуры, что опосредовано проявляется в основных результатах инновационной деятельности регионов. Выделено четыре типа регионов: с высоким уровнем, уровнем выше среднего, средним и низким уровнем. Самая малочисленная группа – регионы с высоким уровнем развития производственно-технологической инфраструктуры – 11. Более половины регионов России относятся к 4 типу (низкий уровень) – 47, оставшиеся 27 субъектов РФ представлены регионами со средним и выше среднего уровнем развития производственнотехнологической инфраструктуры.

Т а б л и ц а 2. Типология регионов России по уровню развития инновационной производственнотехнологической инфраструктуры22

T a b l e 2. Typology of the regions of Russia in terms of development of the innovative productive and technological infrastructure

Окончание табл. 2 / End of table 2

ед. / Number of advanced production technologies employed, units:

всего / total 94 136 43 735 38 407 63 776

в среднем на регион / on average in the region 8 558 3 645 2 560 1 357

Количество регионов в типе / Number of regions of the type 11 12 15 47

^Об РЕГИОНОЛОГИЯ . Том 27, № 3, 2019

-

К регионам первого типа относятся Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ульяновская, Свердловская, Новосибирская и Иркутская области, Татарстан, Башкортостан и Пермский край. Здесь сосредоточено более половины всех объектов производственно-технологической инфраструктуры страны и представлены все ее главные компоненты. Эти регионы обладают диверсифицированной структурой инновационного комплекса и специализируются главным образом на информационных технологиях, производстве композитных и наноматериалов, атомной энергетике, выпуске продукции для космической промышленности, биомедицинских технологиях и др.

Регионы, входящие в этот тип, занимают 10 % территории России и сосредотачивают 34 % населения, при этом производят более 50 % инновационных товаров, работ, услуг, на них приходится 48 % затрат на технологические инновации и 58 % выданных патентов на изобретения и полезные модели. Здесь также разработано 48 % и использовано 36 % передовых производственных технологий. Подобное распределение разработанных и использованных передовых технологий свидетельствует о значительной креативности инновационной деятельности в этих регионах. На территории этого типа размещены 15 из 25 территориальных инновационных кластеров. Наиболее значимыми являются Кластер ядерно-фи-зических и нанотехнологий в г. Дубне (системы безопасности, технологии сверхпроводимости, ядерные и радиационные технологии), Инновационный территориальный Аэрокосмический кластер Самарской области (ракетно-космическое производство), биотехнологический инновационный территориальный кластер Пущино (биотехнологии, фармакология, экологические технологии), Инновационный кластер информационных и биофармацевтических технологий Новосибирской области (информационные технологии, в том числе методы искусственного интеллекта, биофармацевтика, биоинформационные технологии), Нефтехимический территориальный кластер Республики Башкортостан (производство поливинилхлорида, малотоннажная химия, производство адсорбентов и молекулярных сит), Саровский инновационный кластер (альтернативная энергетика, суперкомпьютерные технологии и моделирование, научное приборостроение и мехатроника) и др.

Регионы со средним и выше среднего уровнем развития инновационной производственно-технологической инфраструктуры расположены в Сибири и на Дальнем Востоке (Республика Якутия (Саха), Тюменская, Томская, Кемеровская области, Алтайский, Красноярский, Хабаровский и Приморский края), на Урале (Удмуртская Республика, Челябинская область), а также в некоторых субъектах РФ в пределах Европейской России: Республика Мордовия, Нижегородская, Воронежская, Ростовская, Липецкая, Калужская области и др. Все показатели инновационной деятельности здесь значительно ниже, чем в первом типе: объем инновационных товаров, работ, услуг – в 2,5 раза во втором и в 6,4 раза в третьем типе; затраты на технологические инновации – в 2,8 раза во втором и в 3,8 раза в третьем типе; используемые передовые производственные технологии – в 2,3 раза во втором и в 3,3 раза в третьем типе. По количеству размещенных объектов производственно-технологической инфраструктуры эти регионы также существенно уступают регионам первого типа. Количество территориальных инновационных кластеров, технологических платформ, инжиниринговых центров, технопарков и наукоградов в 27 регионах этих двух типов существенно ниже, чем в 11 регионах первого типа. Тем не менее здесь находятся такие важные технологические платформы, как «Национальная информационная спутниковая система» (Красноярский край), «Медицина будущего» (Томская область), а также высокоэффективные технопарки: по 2 технопарка в Мордовии («Технопарк-Мордовия», Центр нанотехнологий и наноматериалов) и Нижегородской области («Саров», «Анкудиновка»). В регионах этих типов располагаются и крупнейшие территориальные инновационные кластеры в области фармацевтики и биотехнологий, информационных технологий, авиа- и судостроения, ядерных и радиационных технологий. В целом регионы, входящие во второй и третий типы, обладают наибольшим потенциалом инновационного развития.

Большинство регионов России имеют низкий уровень развития инновационной производственно-технологической инфраструктуры (республики Северного Кавказа и Восточной Сибири, большинство регионов Центральной, Северо-Западной и северной части Европейской России, а также Республика Крым и г. Севастополь). Для них характерен общий низкий уровень социально-экономического развития, относительно невысокая квалификация трудовых ресурсов и неблагоприятное экономико-географическое положение. Здесь все показатели инновационной деятельности в десятки раз ниже, чем в среднем по стране. Из 346 основных объектов инновационной производственно-технологической инфраструктуры в России лишь 15 расположены в 47 регионах этого типа. Дальнейшее развитие инфраструктурной составляющей инновационного потенциала этих регионов связано с последовательным наращиванием базисных инфраструктурных объектов и разработкой специальных программ по привлечению инвестиций и высококвалифицированных специалистов в эти районы. Однако и в дальнейшем следует ожидать увеличения разрыва в уровне инновационного развития регионов-лидеров и инновационной периферии.

Обсуждение и заключение. На основании результатов исследования можно сделать следующие выводы.

-

1. Уровень инновационного развития регионов России во многом обусловлен степенью развития производственно-технологической инфра-

- структуры. Важнейшими компонентами этой подсистемы инновационной инфраструктуры являются научные и промышленные парки, наноцентры, территориальные инновационные кластеры и новые технологические платформы, которые способствуют переходу большинства промышленных предприятий и организаций третичного сектора экономики на новые инновационные технологии, появлению значительного числа эффективных малых и средних инновационных предприятий.

-

2. В большинстве регионов России формирование инновационного потенциала осуществлялось поэтапно. На начальном этапе происходило расширение ведущими предприятиями и организациями субъектов России производства инновационной продукции как в стоимостном выражении, так и в направлении диверсификации выпускаемых товаров и услуг. На следующем этапе стали создаваться специализированные инновационные компании. С середины 2000-х гг. структура производственно-технологической инфраструктуры постоянно усложнялась, возникли инновационные структурные подразделения в научных учреждениях и высших учебных заведениях, усилилась динамика создания технопарков и территориальных инновационных кластеров. Так, с 2005 г. по настоящее время были созданы все региональные инновационные кластеры и более 70 % российских технопарков.

-

3. Важным фактором стимулирования инновационного развития регионов стала ориентированность их инновационно-технологического комплекса на внутренний рынок. Возрастающая потребность в инновационной продукции на огромном и слабо насыщенном рынке страны является важным фактором диверсификации экономики и повышения качества инновационного развития России. При этом сохраняется экспортный потенциал российской инновационной продукции (атомная энергетика, ракетостроение, продукция оборонно-промышленного комплекса).

-

4. В создании объектов производственно-технологической инфраструктуры сохраняется ведущая роль государственной финансовой и организационно-управленческой поддержки. При этом чрезвычайно неэффективно используются возможности государственно-частного партнерства и отсутствуют действенные механизмы привлечения частных инвестиций в инновационные проекты в результате неблагоприятного инвестиционного климата в большинстве регионов России. Для преодоления этого препятствия формируются особые технико-внедренческие экономические зоны. Кроме того, на территории технопарков созданы максимально благоприятные условия (финансовые, налоговые, стоимость аренды помещений и оборудования и др.) для ведения инновационной деятельности.

-

5. В целом относительно высокий уровень развития производственно-технологической инновационной инфраструктуры не соответствует

-

6. Главной проблемой развития производственно-технологической инновационной инфраструктуры является низкий темп роста новых технологий, их быстрое устаревание в результате длительного периода внедрения в производство. В большинстве случаев следует отметить техническое несоответствие уровню решаемых задач имеющегося материально-технического оснащения технологических процессов.

-

7. Дальнейшее развитие производственно-технологической составляющей региональных инновационных систем связано с разработкой эффективных маркетинговых механизмов коммерциализации инноваций, повышением качества образования и его ориентированности на инновационную проблематику. Прикладная направленность научных исследований должна сопровождаться диверсификацией инновационнотехнологического комплекса в соответствии с приоритетными направлениями технологического развития регионов и страны.

качеству и эффективности взаимодействия ее отдельных компонентов, что проявляется в низкой результативности коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности при реализации крупных инновационных проектов.

Результаты исследования могут быть использованы органами федеральной и муниципальной власти для обоснования перспектив территориальной дифференциации отдельных компонентов инновационной производственно-технологической инфраструктуры на региональном уровне. Отдельные положения статьи могут послужить основой формирования программ инновационного развития регионов России.

Список литературы Производственно-технологическая инновационная инфраструктура регионов России

- Макар С. В., Носонов А. М. Оценка и пространственные закономерности развития инновационной деятельности в регионах России // Экономика. Налоги. Право. 2017. Т. 10, № 4. С. 96-106. DOI: 10.26794/1999-849X-2017-10-4-96-106

- Теребова С. В. Инновационная инфраструктура в регионе: проблемы и направления развития // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2014. № 6 (36). С. 199-212. DOI: 10.15838/esc/2014.6.36.15

- Подходы: к оценке эффективности функционирования объектов инновационной инфраструктуры в России / В. А. Баринова [и др.] // Инновации. 2014. № 3. С. 42-51. URL: https://maginnov.ru/ru/zhurnal/arhiv/2014/innovacii-n3-2014/podhody-k-ocenke-dostatochnosti-i-effektivnosti-funkcionirovaniya-obektov-innovacionnoj-infrastruktury-v-rossii (дата обращения: 09.04.2019).

- Королева Л. П. Кандрашкина М. А. Инновационная инфраструктура: сущность и тенденции развития в Республике Мордовия [Электронный ресурс] // Системное управление. 2014. Вып. 3 (24). URL: http://sisupr.mrsu.ru/2014-3/PDF/ Koroleva_L_P_Kandraskina_M_A.pdf (дата обращения: 09.04.2019).

- Tassey G. Modeling and Measuring the Economic Roles of Technology Infrastructure // Economics of Innovation and New Technology. 2008. Vol. 17, issue 7-8. Pp. 617-631. DOI: 10.1080/10438590701785439